Военная авиация россии

Содержание:

- Ту-16: легендарный «стратег»

- Снайперы бомбометания

- Историческая справка

- «ДЖЕНЕРАЛ ДАЙНЭМИКС F-111» — проходящий сквозь стены

- Прочие военные самолеты России

- От Су-30 до Су-75

- «Муромец»: подобного ему не было

- Развитие стратегических бомбардировщиков во время Холодной войны

- BAC-167 «СТРАЙКМАСТЕР MK-80» — простейший штурмовик

- Неприлично дорогой самолёт

- Стратегическая авиация 1945–1965 гг

- Первые дальние бомбардировщики появились во время Второй Мировой

Ту-16: легендарный «стратег»

Ту-16 – первый советский дальний бомбардировщик с турбореактивными двигателями – поднялся в небо в 1952 году. На протяжении десятилетий он оставался основной машиной дальней авиации СССР, пережив около 50 модификаций. По своим характеристикам и техническим решениям «шестнадцатый» на несколько лет опередил зарубежных конкурентов, вобрав в себя все лучшие достижения отечественного авиастроения.

Уже в конце 1940-х годов, когда только вводился в строй новый стратегический бомбардировщик Ту-4, было понятно, что эпоха поршневых самолетов близится к концу. Кроме того, активно развивалась ядерная программа, и Советскому Союзу нужна была машина, которая могла бы доставить ядерный груз на территорию противника. Еще одной задачей нового самолета было сдерживание флота США, мощнейшего в мире на тот момент, и особенно – его авианосцев.

Прежде чем построить такой самолет, нужно было решить ряд конструкторских задач, в том числе внедрение стреловидного крыла. Конструкторское бюро А.Н. Туполева берется за проект в инициативном порядке. Заводские испытания прототипа Ту-16 продолжались в течение полугода, всего было выполнено 46 полетов. В ходе испытаний была достигнута скорость 1020 км/ч и дальность 6050 км, что было даже выше заданных в ТЗ параметров.

Первый серийный бомбардировщик Ту-16 поднялся в небо 29 октября 1953 года. Широкая публика увидела самолет на параде 1 мая 1954 года. Всего за последующие десять лет, пока производство не прекратили, было выпущено 1509 бомбардировщиков Ту-16.

Самолет получился очень запоминающимся, со стремительным силуэтом, длинным стреловидным крылом и стреловидным хвостовым оперением. Гондолы двигателей были утоплены в фюзеляж. В машине были применены современные материалы и множество новаторских решений. Например, благодаря шасси с двумя четырехколесными поворотными тележками Ту-16 мог садиться на грунтовые и снежные посадочные полосы.

Почти 40 лет многоцелевой Ту-16 решал различные боевые задачи, обеспечивая оборону страны. Первый отечественный пассажирский самолет на реактивной тяге Ту-104, выпускавшийся с 1956 года, во многом тоже можно считать модификацией Ту-16. Своим появлением Ту-16 обеспечил мировой паритет в ядерной гонке, став существенным фактором сдерживания противника во время холодной войны.

Снайперы бомбометания

Бомбометание с самолёта в те годы производилось вручную. На двухместном самолёте находились пилот и лётчик-наблюдатель, в боевые функции которого входило, в частности, и осуществление бомбометания. При этом лётчик-наблюдатель брал в руки небольшую бомбу (в его кабине их обычно помещалось несколько штук) и, по возможности прицельно, бросал её за борт. Таким же образом он сбрасывал (просто высыпал из ящика) остроконечные стальные «стрелы» — по-своему страшное оружие тех лет: такая «стрела», размером с карандаш или авторучку, падая с высоты 150-200 метров, способна была пробить насквозь всадника вместе с лошадью.

Подобный способ бомбардировки был малоэффективен и не очень удобен. К примеру, 25 августа 1914 г. в районе Равы-Русской наш знаменитый лётчик П.Н. Нестеров вместе с лётчиком-наблюдателем Титовым совершили одну из первых в той войне бомбардировок. Титов сбросил с пилотируемого П.Н. Нестеровым аэроплана две (sic!) специально для того приспособленные трёхдюймовые артиллерийские гранаты. Обе они разорвались в центре площади, занятой вражескими обозами. Несмотря на кажущуюся незначительность удара, атака была признана эффективной!

Фото из архива

Фото из архива

Пётр Николаевич Нестеровов.

На следующий день Пётр Николаевич на своём «Моране» совершит первый в истории авиации воздушный таран. Австрийский «Альбатрос» будет сбит, его экипаж (пилот лейтенант барон Фридрих Розенталь и лётчик-наблюдатель унтер-офицер Франц Малина) погибнут, но погибнет и командир XI корпусного авиаотряда штабс-капитан Пётр Николаевич Нестеров…

Что и говорить, две трёхдюймовые гранаты — не тот бомбовый груз, с которым можно было бы нанести серьёзный удар по врагу, хотя и в годы Великой Отечественной войны с тихоходного биплана По-2 (У-2) бомбы сбрасывались таким же образом, а эффект от таких ударов бывал весьма значительным.

«Русский витязь», он же — «Илья Муромец»

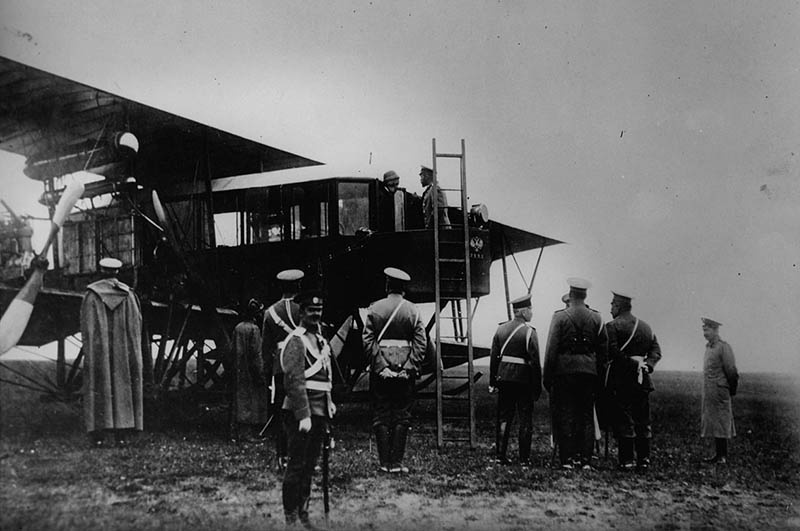

За год до войны, 13 мая 1913 г., в воздух поднялся собранный в цехах Русско-Балтийского завода первый в мире четырёхмоторный самолёт. Этот гигант, главным конструктором которого был Игорь Иванович Сикорский, получил название «Русский витязь». Появление такой машины было явлением столь значительным, что с самолётом невиданных размеров пожелал ознакомиться сам государь. Чтобы представить императору это достижение отечественной технической мысли, И.И. Сикорский вылетел на «Русском витязе» в «благословенное Красное Село», где происходил высочайший смотр войск Санкт-Петербургского военного округа. Николай II внимательно осмотрел гигантский аэроплан. Подивиться было чему: размах крыльев — 27 м, длина фюзеляжа — 20 м, несущая площадь — 120 кв. м, собственный вес — 3.000 кг, вес с нагрузкой — 3.400 кг. Государь изволил подняться по лестнице на открытую площадку, находившуюся в носовой части самолёта, зашёл в кабину, поздравив молодого инженера с успехом, император подарил ему на память хронометр, который И.И. Сикорский, говорят, хранил всю жизнь.

wikimedia.org

wikimedia.org

Николай II изволил подняться по лестнице на открытую площадку, находившуюся в носовой части самолёта.

«Русский витязь» был доработан и на его основе создан новый воздушный богатырь — четырёхмоторный «Илья Муромец». Размах крыльев у него стал 34,5 м, площадь несущих поверхностей — 182 кв. м, расстояние между нижним и верхним крылом — 2,5 м. Масса самолёта без нагрузки составляла 3.500 кг, а полётная масса (в зависимости от модификации) составляла от 5 до 7,5 тонны. Внутренняя конструкция самолёта поражала ничуть не меньше, чем его внушительные габариты

Так, кроме каюты пилота на борту были гостиная, спальня и, pardon, уборная, что немаловажно, если учесть, что при полной нагрузке самолёт был способен держаться в воздухе до пяти часов

Историческая справка

Любой профессиональный праздник приурочен к какому-либо памятному дню

Он имеет важно социальное значение, так как символизирует мощь и доблесть российской армии, направлен на повышение престижа воинской службы и развитие чувства патриотизма среди подрастающего поколения. В настоящее время военная и гражданская авиация представляют разные сферы деятельности

Начало зарождения воздушного флота приходится на 1912 год.

Авиация в СССР, а ныне России, прошла весь длительный путь развития от фанерных поршневых самолетов до реактивных истребителей пятого поколения. Эффективность ВВС была доказана при ведении вооруженных действий в Корее, Афганистане, Египте, Сирии.

СССР и Россия, как преемник, на протяжении многих лет удерживали статус сверхдержавы в области обеспечения безопасности своих границ. Хотя надо признать, что до ВОВ советские самолеты едва ли могли конкурировать с европейскими образцами, лишь подвиг советского народа позволил за несколько лет войны, в условиях военного времени, сконструировать и «поставить на крыло» ряд военных самолетов. В 1960 году наша авиация была признана сильнейшей в мире.

При ведении боевых действий в ДРА военные самолеты были задействованы в разведке, тактических боях, обеспечении поддержки афганских и советских войск. В условиях гористой местности на передний план выходят наши вертолеты, которые также относятся к военно-воздушным силам. Они использовались при эвакуации разведчиков, различных боевых групп, попавших в окружение, раненых. Сюда же относятся самолеты и вертолеты транспортной авиации, ведь доставка грузов, боеприпасов и продовольствия в зону боевых действий носит стратегическое значение.

Узнай: Как встретить из армии дембеля, что ему подарить

Сегодня угроза нападения на наши границы никуда не исчезла, но и авиация не стоит на месте. Разработано высокоточное оружие, которое отлично себя зарекомендовало в Сирии. Существует ряд задач, с которыми может справиться только авиация, причем без привлечения наземных сил. ВВС России способны выполнять эти задачи в любой местности и в любых погодных условиях. Особая роль в обеспечении неприкосновенности границ принадлежит стратегическим бомбардировщикам, курсирующим вдоль рубежей. В связи с этим, ВВС считают элитой российской армии.

«ДЖЕНЕРАЛ ДАЙНЭМИКС F-111» — проходящий сквозь стены

Истребитель-бомбардировщик (США)

Крыло F-111 имеет разнообразную механизацию: двухщелевые закрылки, предкрылки и спойлеры, которые на малых скоростях могут работать как элероны

Начало истории F-111 относится к 1958 году. Среди требований к создаваемому самолету были укороченные взлет, посадка и сверхзвуковая скорость, развиваемая на малой высоте. Соединить в одной машине такие противоречивые характеристики можно было только в случае использования крыла изменяемой стреловидности (сложенного, когда самолет «крадется» со сверхзвуковой скоростью на малой высоте под прикрытием местного рельефа, и широко раскрытого при посадке, позволяющего уменьшить скорость и длину пробега). За разработку такого самолета взялась фирма «Дженерал Дайнэмикс», а в качестве помощника выступала фирма «Грумман».

F-111 достаточно неплохо показали себя во время войны в Персидском заливе, уничтожив в 10 раз больше танков, чем F-16

Первый серийный F-111 совершил полет в декабре 1964 года. С 1964 по 1976 год было построено 562 таких самолета. В их бортовую ЭВМ вводились только координаты цели, все остальное машина делала сама. Первым боевым испытанием стало небо Вьетнама, где было потеряно семь машин.

В 1986 году бомбардировщики «Дженерал Дайнэмикс» совершали налет на резиденцию ливийского лидера Каддафи; тогда из трех самолетов погиб один. F-111 широко применялись во время операции «Буря в пустыне». В 1993 году эти самолеты были сняты с вооружения ВВС США. Часть из них передана Австралии, которая планировала эксплуатировать их до 2020 года.

Прочие военные самолеты России

Су-25

Су-25 «Грач» – бронированный дозвуковой военный самолет.

Технические характеристики:

- Экипаж – 1 человек.

- Длина – 15,36 м.

- Размах крыла – 14,36 м.

- Высота – 4,8 м.

- Площадь крыла – 30,1 кв. м.

- Двигатель – 2xТРД Р95-Ш.

- Тяга – 2×4 100 кгс.

- Предельна скорость на высоте – 950 км/ч, крейсерская – 750 км/ч.

- Практический потолок – 7 000 м.

- Длина разбега/пробега – 550-600/600-700 м соответственно.

Вооружение:

- Двуствольная 30-мм пушка ГШ-30-2.

- Управляемые ракеты воздух-воздух Р-60, воздух-земля Х-25МЛ или Х-25МЛП, С25-Л, Х-29Л.

- Неуправляемые ракеты С-5, С-8, С-13.

- Свободнопадающие бомбы, кассеты.

Особенности:

- трехопорное шасси для посадки и взлета на плохооборудованных аэродромах;

- широкий комплекс вооружения;

- на концах крыльев располагаются особые гондолы, на которых установлены тормозные щитки;

- высокая защищенность самолета.

Як-141

Многоцелевой сверхзвуковой всепогодный палубный самолет вертикального/короткого взлета и посадки (СВ/КВП). Всего было выпущено 4 единицы техники. Проект был закрыт в связи с распадом СССР и кризисом.

Технические характеристики:

- Экипаж – 1 человек.

- Длина – 18,3 м.

- Размах крыла: в сложенном положении – 5,9 м, развернутом – 10,1 м.

- Высота – 5 м.

- Площадь крыла – 31,7 кв. м.

- Двигатель – Рx79В-300.

- Тяга: максимальная – 1×10 977 кгс, на форсаже – 1×15 500 кгс.

- Предельна скорость на высоте – 1 800 км/ч, у земли – 1 250 км/ч.

- Практический потолок – 15 000 м.

- Длина разбега – 120 м.

Вооружение:

- 1×30-мм пушка ГШ-30-1.

- Управляемые ракеты воздух-воздух: Р-77/27/73/60.

- Управляемые ракеты воздух-земля: Х-25/31/35.

- Пусковые блоки НАР калибром от 80 до 240 мм.

- Бомбы массой до полутонны (не более 6 штук).

Особенности:

- турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой и управляемым вектором тяги;

- струйные рули для маневрирования при вертикальном полете.

От Су-30 до Су-75

По мнению экспертов, одной из самых перспективных машин, упомянутых Сергеем Дроновым, является истребитель Су-57.

На данный момент это наиболее современный самолёт в российских ВКС. Среди его главных достоинств — сверхманёвренность, способность применять широкую линейку боеприпасов и малозаметность.

Первые серийные образцы Су-57 оснащаются турбореактивной двухконтурной силовой установкой АЛ-41Ф1 («Изделие 117»), на которой летает истребитель поколения 4++ Су-35. В дальнейшем планируется ставить на Су-57 так называемый двигатель второго этапа («Изделие 30»), который позволит длительное время держать сверхзвуковую скорость без значительного расхода топлива.

Производство Су-57 развёрнуто на авиационном заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Минобороны РФ должно получить 76 таких самолётов в рамках госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2028 года. В этом году ожидается поставка четырёх таких машин.

Стоит отметить, что сейчас ОКБ Сухого занимается созданием лёгкого истребителя пятого поколения c одним двигателем. Предполагается, что он получит обозначение Су-75. Впервые данная машина была представлена на МАКС-2021 под рабочим названием Checkmate.

По словам аналитиков, вплотную к характеристикам авиации пятого поколения приблизился и одноместный истребитель Су-35С (4++).

Специалисты называют этот самолёт своего рода переходным звеном между легендарными истребителями Су-27 и перспективными Су-57.

Су-35С предназначен для уничтожения всех воздушных, наземных и надводных целей и обладает средствами прорыва современной противовоздушной обороны.

Самолёт поставляется в войска с конца 2012 года и активно применялся в ходе вооружённого конфликта в Сирии. На февраль 2020-го ВКС РФ имели в своём распоряжении около 70 таких машин.

Хорошо зарекомендовал себя в САР и двухместный истребитель Су-30СМ. Он продолжает линейку боевых самолётов семейства Су-30МКИ.

- Пилотажная группа «Русские витязи» на самолётах Су-30СМ

- РИА Новости

Су-30СМ способен действовать в любое время суток и при любых погодных условиях. Машина может уничтожать как воздушные, так и наземные цели. Кроме того, истребитель способен проводить воздушную разведку и давать целеуказание другим самолётам.

Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34, о котором также сообщил Сергей Дронов, был принят на вооружение в 2014 году.

Данный самолёт сыграл важную роль в борьбе с террористическими формированиями в Сирии. Он предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей противника.

В декабре 2020 года сообщалось, что компания «Сухой» досрочно завершила выполнение контракта на поставку около 100 Су-34 для ВКС РФ.

- Истребители-бомбардировщики Су-34

- РИА Новости

В данный момент ведётся разработка модернизированной версии данного самолёта — Су-34М.

В свою очередь, военно-транспортные самолёты Ил-76МД-90А, вертолёты Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-8АМТШ-ВН представляют собой глубокую модернизацию проверенных временем моделей боевых машин, создание которых было начато ещё в советские годы.

«Муромец»: подобного ему не было

А что же враг?

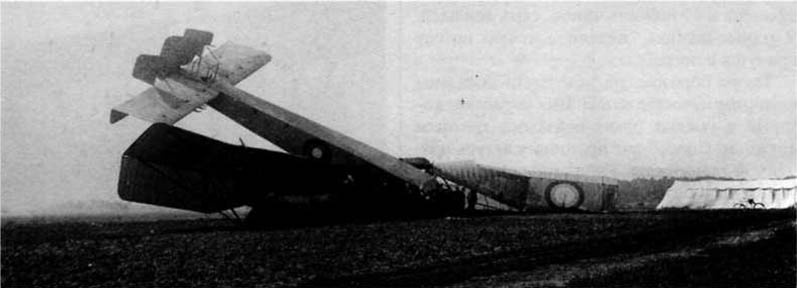

12 сентября 1916 г. был сбит тот самый единственный «Муромец». Легендарный русский лётчик — генерал-майор В.М. Ткачёв так описывает тот бой: «…»Илья Муромец XVI», углубившись в тыл неприятеля, был встречен и атакован 7 «Фоккерами». Завязался жестокий бой, во время которого разрывными и зажигательными пулями трёх немецких истребителей на «Муромце» был взорван бак с бензином, и корабль, объятый пламенем, упал на неприятельскую территорию недалеко от с. Крево (полоса Западного фронта, — А.Л.). На нём погибли: командир корабля военный лётчик поручик Д.Д. Макшеев, его помощник военный лётчик поручик М.А. Рахмин, артиллерийский офицер поручик Гаибов и корнет Карпов. В перехваченном немецком радио по этому поводу говорилось: «Наконец нам удалось сбить большой русский четырёхмоторный аэроплан, хотя это и стоило 3 наших аэропланов»».

naukatehnika.com

naukatehnika.com

12 сентября 1916 г. был сбит тот самый единственный «Муромец».

Доставшийся им трофей немцы внимательно изучили. На заводе фирмы «Сименс-Шуккерт» (когда-то «Сименс» выпускал и самолёты) была построена точная копия русского бомбардировщика. Но создать что-то подобное «Илье Муромцу» сумеречный германский гений так и не смог.

В 1915 г. отечественная промышленность поставила в армию 772 самолёта, из них 18 — бомбардировщики «Илья Муромец»; во Франции было закуплено 208 машин (по другим данным, — 250).

Сравним с противником и союзниками. Германия имела 232 самолёта в 34 авиаотрядах. Во Франции было 138 самолётов, а ведь Франция в ту пору имела самое мощное авиационное производство — достаточно вспомнить такие уже упоминавшиеся нами марки аэропланов, как «Фарман» (Farman), «Блерио» (Blériot), «Ньюпор» (Nieuport). В Англии большинство самолётов находилось не в армии, а в частных руках, и на всю Британию было всего 250 аэропланов всех типов, из них в армии было только 30 самолётов. Столько же — 30 самолётов было в итальянской армии, в австро-венгерской было 65 машин.

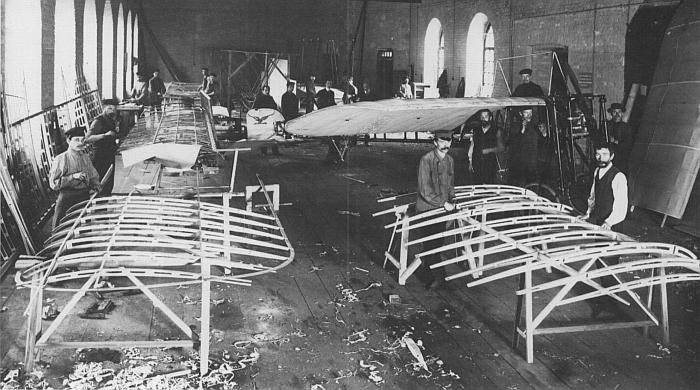

К 1916 г. наметилось отставание русской авиации по числу машин: 360 — у России, 783 — у Франции и 1.600 — у Германии. Для устранения этого отставания на отечественных заводах был размещён крупный заказ на производство самолётов, всего на 1.472 аппарата: на заводе Лебедева — на 410 машин, Щетинина — 280, «Дукс» — 420, Анатра — 235, Слюсаренко — 102 и Терещенко — 25. К концу года было изготовлено 1.384 самолёта и 1.398 моторов.

airaces.ru

airaces.ru

Сборка аэропланов «Блерио» на авиазаводе ПРТВ.

В это время в составе действующей армии находилось 12 авиадивизионов, 15 армейских, 64 корпусных, 3 крепостных и 12 истребительных авиаотрядов и один специальный авиаотряд — для охраны Ставки, всего 774 самолёта.

За период 1917 г. — нач. 1918 г. командование предполагало запросить у тыла 10.065 аэропланов, из них учебных — 485, истребителей — 4.214, «Муромцев» — 120, для армейских авиаотрядов — 895, для корпусных — 4.351.

Кроме того, предполагалось заложить в Херсоне большой казённый завод мощностью до 200 самолётов и моторов в год. Завод должен был стать не только производственной, но и опытно-конструкторской базой отечественной авиации.

Развитие стратегических бомбардировщиков во время Холодной войны

И-58 Hustler стал единственным боевым самолетом с вооружением во внешнем бомбоотсеке

Параллельно со стратегическими бомбардировщиками активно развивались тактические самолеты, способные поддерживать войска на поле боя и при необходимости нести ядерное вооружение.

К тому же, уже в пятидесятых годах стали очевидны преимущества баллистических ракет при необходимости нанесения дальних ударов.

Ту-22 “Шило” легко узнаются по характерному силуэту

Поэтому дальнейшее развитие дальней авиации оказалось под большим вопросом: производства Ту-95 и B-52 были налажены, в первые годы успели собрать достаточно много планеров. Зачем создавать что-то ещё и тратить колоссальные средства?

К тому же, улучшающаяся противоракетная оборона позволяла уже в шестидесятые годы эффективно сбивать медленные высоколетящие цели, которыми являлись стратегические бомбардировщики.

Так их роль носителей ядерного оружия уступила перевозке обычных и высокоточных вооружений для точечного, или наоборот, массированного уничтожения целей.

Ситуация вновь изменилась после того, как первые серийные истребители покорили сверхзвуковой барьер: конструкторов захватила идея самолетов прорыва с ядерной бомбой.

И здесь развитие вооружений противоборствующих лагерей на короткое время разошлось.

A-5 получил маркировку штурмовика. Чтобы никто не догадался

Американские ВВС получили ряд уникальных бомбардировщиков прорыва: Convair B-58 Hustler и North American A-5 Vigilante были способны нести единственную ядерную бомбу при боевом радиусе до 5 тысяч километров на высоте 15-18 километров со скоростью больше 2000 км/ч.

Для достижения необходимых характеристик инженерам Convair, создававшим B-58 Hustler, пришлось вынести бомбоотсек наружу, в огромный контейнер.

Специалисты North American смогли добиться требуемых параметров полета только снижением грузоподъемности. Зато A-5 стали единственным в мире палубным носителем ядерного заряда.

Avro Vulkan обладают крылом оригинальной формы

Сложность самолетов и дорогостоящая эксплуатация вывела их из эксплуатации к началу семидесятых.

Именно в эпоху Hustler и Vigilant мир лишился оригинальных разработок другой страны: Великобритания отказалась от производства бомбардировщиков отдав защиту рубежей в руки НАТО и B-52.

Переход от Vickers Valiant, Handley Page Victor и Avro Vulcan (единственный британский носитель ядерных крылатых ракет) к сверхзвуковым машинам для неё оказался не под силу.

Инженеры СССР продвигали концепцию многоцелевого бомбардировщика, который мог бы нести ядерные бомбы, и, прежде всего — тяжелые крылатые ракеты.

M-50 стал единственным бомбардировщиком СССР с треугольным крылом

Результатом многолетних работ стало появление самолетов Ту-22 Туполева и М-50 Мясищева: первый начал поступать в войска в 1962 году, спустя год после остановки испытаний второго проекта, не обеспечившего заданные характеристики.

Самолеты Туполева успели повоевать с обычным оружием во многих локальных конфликтах. Но для СССР этот проект закончился достаточно быстро.

BAC-167 «СТРАЙКМАСТЕР MK-80» — простейший штурмовик

Легкий штурмовик (Великобритания)

ВАС-167 «Страйкмастер» — один из первых штурмовиков, переделанных из учебно-тренировочной машины

В начале 1960-х годов на мировой авиационный рынок вышли ударные варианты реактивных учебно-тренировочных самолетов. Их назвали «оружием бедных», так как военные пытались таким образом получить недорогой и универсальный самолет.

В 1967 году англичане тоже решили переоборудовать в боевую машину легкий учебно-тренировочный самолет ВАС-145 «Джет Провост», созданный в 1954 году. Его оснастили катапультируемым креслом пилота, встроенными пулеметами, бомбами и ракетами, подвешенными на крыле и фюзеляже, для чего конструкцию пришлось усилить. Были установлены более мощный двигатель и дополнительные топливные баки.

Самолет получил название ВАС-167 «Страйкмастер». Его первый полет состоялся 26 октября 1967 года, а в 1968 году машина была запущена в серийное производство. «Страйкмастер» применялся во многих локальных конфликтах, последним из которых стала война Перу и Эквадора, разразившаяся в 1995 году. На вооружении ВВС Эквадора состояли 15 таких машин, и потерь, судя по всему, среди них не было.

Помимо бомбовых и ракетных ударов, пушечной и пулеметной стрельбы, самолет способен выполнять аэрофотосъемку, для чего предусмотрено специальное оборудование. Легкий штурмовик «Страйкмастер» до сих пор находится в составе ВВС Эквадора.

Четверка BAC-167 новозеландских ВВС несет боевое дежурство

Неприлично дорогой самолёт

Впервые Пентагон рассказал о проекте B-21 Raider в феврале 2016 года. В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что Пентагон возлагает большие надежды на Raider. Эксперт предполагает, что самолёт будет изготовлен из новых композитных материалов, получит более совершенное ракетное вооружение и бортовое оборудование.

«Информации о B-21 очень немного, но то, что есть в открытом доступе, позволяет сделать вывод, что машина будет обладать дозвуковой скоростью, получит более современные системы и агрегаты. Возможно, будут несколько изменены геометрия крыла, задней кромки, форма кабины, появится ряд других конструктивных новшеств», — рассуждает Корнев.

- B-2 на аэродроме завода Northrop Grumman в Палмдейле (Калифорния)

- AFP

По неподтверждённой информации из американских СМИ, Northrop Grumman собирается уменьшить самолёт по сравнению в B-2 (размах крыла B-2 — 52 м, длина планера — 20,9 м), но сохранить максимальную взлётную массу машины (около 170 т) и показатель боевой нагрузки (до 27 т).

По данным американского издания Military.com, Raider создаётся с целью исправления недостатков предшественника.

Первоначально B-2 разрабатывался на замену всего парка B-52 и сверхзвукового B-1 Lancer. В общей сложности планировалось выпустить около 130 машин. Однако на вооружение ВВС США поступил только 21 самолёт. Последний образец покинул сборочный цех в 2000 году.

Причина закрытия серийного производства B-2 заключалась в чрезмерной дороговизне программы. В Пентагоне рассчитывали, что стоимость машины составит около $500 млн. Но в результате многочисленных изменений, внесённых в опытный образец, опытно-конструкторские работы и испытания Spirit затянулись, а цена выросла вдвое — к концу 1990-х годов стоимость одного бомбардировщика перевалила за $1 млрд.

Ещё один недостаток самолёта — чрезмерная прихотливость в обслуживании. B-2 могут находиться только в специальных индивидуальных ангарах, оборудованных кондиционерами. Длительное пребывание на солнце негативно воздействует на радиопоглощающее покрытие и часть аппаратуры.

- Бомбардировщик B-2, Палмдейл, штат Калифорния, 17 июля 2014 года

- AFP

В декабре 2018 года был опубликован доклад управления конгресса США по бюджету, в котором говорилось о неизбежности увеличения расходов на эксплуатацию американского боевого авиапарка. Среди машин, на которые придётся повысить бюджетные затраты, назывался B-2.

Кроме того, в 2000-е годы инженеры ВВС и специалисты Northrop Grumman выявили в B-2 ряд серьёзных дефектов, влияющих на безопасность полёта. К примеру, на металлической панели, расположенной в хвостовой части самолёта, постоянно возникали трещины от раскалённой реактивной струи. Такая неполадка может привести к потере управляемости машины.

Стратегическая авиация 1945–1965 гг

Изначально атомные бомбы несли «обычные» самолеты дальней авиации, которые были поршневыми. Однако быстрый прогресс реактивных истребителей потребовал роста скорости бомбардировщиков, и сразу после окончания Второй мировой войны турбореактивные двигатели получили и они.

В начале 1950-х гг. в арсеналах СССР и США появились термоядерные бомбы. У американцев они были намного крупнее атомных бомб и весили до 19 т. Это потребовало более крупных носителей, чем В-29, которые сбросили первые атомные бомбы на Японию. В США под «термояд» в 1946 г. был сделан огромный бомбардировщик В-36 с гибридной силовой установкой: 6 поршневых и 4 реактивных двигателя. Он простоял на вооружении до 1959 г., но основным носителем уже не считался – появились более совершенные чисто реактивные машины.

Бомбардировщик В-29 «Суперкрепость». США. 1945 г

Бомбардировщик В-36 «Конвэр». США. 1949 г

Американцы разрабатывали реактивный тяжелый бомбардировщик В-47 с 1943 г. по 1947 г. Мощности 4 двигателей В-47 не хватило, и на нем установили 6 двигателей. В СССР первый реактивный тяжелый бомбардировщик Ту-16 поднялся в небо только в 1952 г. Зато его двигатели АМ-3 оказались в 4 раза мощнее чем у В-47, и их понадобилось всего два. Первые реактивные «стратеги» не устраивали военных по боевой нагрузке и дальности, поэтому и в США, и в СССР почти сразу появилось их второе поколение. Американцы по-прежнему увлекались многомоторностью – на В-52 было 8 двигателей. КБ Туполева сделало ставку на экономичность, и Ту-95 получил уникальные и по сей день турбовинтовые двигатели. Бомбардировщики стареют медленно: истребители начала 1950-х гг. уже давно списаны, В-52 и Ту-95 стоят на вооружении до сих пор.

Бомбардировщик В-52 «Стратосферная крепость». США. 1952 г.

Непонятно почему, но англичане решили принять на вооружение сразу три типа тяжелых бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Они получили общее обозначение V-серия V-серия, хотя общим у них была только первая буква названий. Первый из них – «Вэллиент» – был, в общем, самолетом обычной схемы, а вот два других весьма интересны. «Вулкан» был построен по редкой для бомбардировщиков схеме «бесхвостка», то есть не имел горизонтального оперения. А футуристические формы «Виктора» до сих пор служат источником вдохновения для авиационных художников.

Бомбардировщик «Вэллиент». Великобритания. 1955 г.

Бомбардировщик «Вулкан». Великобритания. 1956 г.

Бомбардировщик «Виктор». Великобритания. 1958 г.

Задача истребителя – догнать, задача бомбардировщика – убежать. Поэтому сверхзвуковой бомбардировщик В58 появился в США уже в 1956 г., всего через пару лет после появления сверхзвуковых истребителей.

Машина оказалась сложной и ненадежной и была снята с вооружения, прослужив всего 10 лет. Советский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22 тоже был не подарок, но все же пробыл в строю до середины 1990-х гг.

Следующая попытка американцев оказалась и вовсе неудачной. Бомбардировщик ХВ-70 «Валькирия», способный лететь втрое быстрее скорости звука, поднялся в воздух в 1964 г. Однако он оказался слишком дорог, и построено было только два опытных самолета, да и то один из них был потерян в результате столкновения с истребителем сопровождения.

Бомбардировщик Ту-22. СССР. 1962 г.

Тяжелые бомбардировщики периода Второй мировой войны встречали истребители противника, «ощетинившись» десятками стволов пулеметов и пушек. Их реактивные наследники ограничивались уже единичными стрелковыми оборонительными системами. С появлением ракет «воздух-воздух», которые истребители запускали с дистанции нескольких километров, защита огнем и вовсе потеряла смысл. Англичане строили свою V-серию уже без пушек, американцы демонтировали с В-52 стоявшую в хвосте 20-мм шестистволку. На советских бомбардировщиках пушечную установку оставили – но не для поражения вражеских истребителей, а для отстрела помеховых снарядов. Они взрываются, разбрасывая полоски фольги и создавая «радиооблако», которое мешает РЛС противника увидеть бомбардировщик.

Бомбардировщик В-58 «Хастлер» . США. 1956 г.

Первые дальние бомбардировщики появились во время Второй Мировой

Знаменитый дальний бомбардировщик Пе-8, бомбивший Германию с 1941 года

Впервые военные задумались о нанесении авиационных бомбовых ударов за линией фронта перед Второй мировой войной по результатам локальных конфликтов по всему миру.

Перед разработчиками первых серийных дальних бомбардировщиков тогда была поставлена цель: самолеты должны перевозить на 1-3 тысячу километров 5 тонн бомб.

Задачу решали по обе стороны океана множество авиакомпаний, но среди доброй сотни проектов жизнь получили немногие.

Уникальный бомбардировщик Ермолаева летал далеко, возил много, но был слишком дорог

В СССР дальнюю авиацию перед войной начали укомплектовывать самолетами ТБ-7 (Пе-8) Петлякова и Ер-2 Ермолаева, хотя последний планировался для задач фронтовой бомбардировки.

И тот, и другой самолет не могли «достать» цели в глухом тылу, поэтому начавшиеся в 1941 году бомбардировки Германии прекратили после потери островов в Балтийском море.

США оказались более успешны: на горизонте маячила война с Японией, поэтому требования к самолетам изначально были выше.

Дальние B-24 Liberator прослужили всю войну, но их дальности хватало не всегда

Douglas A-20 Havoc, Martin B-26 Marauder, Douglas A-26 Invader оставались фронтовыми самолетами.

Огромным четырехмоторным «летающим крепостям» Boeing B-17 Flying Fortress и Consolidated B-24 Liberator еще не хватало дальности: уж слишком большие расстояния от ближайших баз до японских объектов.

Основа немецкой бомбардировочной авиации He 111 являлся средним бомбардировщикоv

Хуже всего оказалось Германии: к началу войны даже четырехмоторные тяжелые самолеты страны преобразовывали мощность двигателей в бомбовую нагрузку, а не дальность и скорость.

В результате двухмоторные Junkers Ju 86, Heinkel He 111 не могли брать боевую нагрузку при максимальной дальности.

Fw 200, Ju 290 и Ju 86 переделали из гражданский лайнеров, потеряв скорость и дальность полета

Четырехмоторные Focke-Wulf Fw 200 Condor, Junkers Ju 290 и Heinkel He 177 превосходили их, но качественного рывка предложить не могли.

Нужны были новые двигатели, отсутствие которых попытались нивелировать первыми управляемыми ракетами, значительно увеличившими дальность действия бомбардировщика.

Avro Lancaster бомбили Германию всю войну. Но дальность и высота – не главное для эффективности

Аналогично развивалась история авиации Великобритании. Ее Avro 683 Lancaster, Vickers Wellington, Handley Page Halifax и Stirling могли долететь до середины Германии, но возвращение домой было трудной задачей.

Самолетам ещё не хватало высоты, скорости — и специального вооружения стратегических бомбардировщиков будущего.