Почему из военных газет исчез лозунг «пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Содержание:

- Вариации

- Лозунг и символы государства

- Мигранты вовсе не собираются интегрироваться в наше общество

- Ответы знатоков

- Пролетарии и единство

- Этот лозунг был повсюду

- Ордена, медали, почетные знаки

- Финансовые преобразования в Стране Советов после Революции

- «Лозунг может неправильно ориентировать»

- Пролетарий. Происхождение слова

- Трудовая миграция – одна из самых серьезных проблем нашего общества

- Все это приводит к серьезным социальным перекосам

Вариации

В первом шведском переводе «Коммунистического манифеста» , опубликованном в 1848 году, переводчик Пер Гётрек заменил лозунг на Folkets röst, Guds röst! (т.е. Vox populi, vox Dei или «Голос народа, голос Бога»). Однако более поздние переводы включали оригинальный слоган.

Руководящим девизом 2-го конгресса Коминтерна в 1920 году по директиве Ленина было: «Рабочие и угнетенные народы всех стран, соединяйтесь!». Это обозначало антиколониальную повестку дня Коминтерна и рассматривалось как попытка объединить расово порабощенных чернокожих и мировой пролетариат в антиимпериалистической борьбе.

Лозунг и символы государства

так получилось, что после Октябрьской революции, в советское время, лозунг «Пролетарии всех угнетенных стран и народов, соединяйтесь!» поубавилось, из нее выпали «угнетенные народы» и осталась сокращенная версия. Он хорошо вписывается в концепцию общественного порядка, поэтому заслуживает ее разглашения. Правительство страны Советов определилось с государственными символами. Это были: солнце, серп и молот, кроме них — пролетарский лозунг.

Герб СССР состоял из символов, а текст был написан на языках территориальных единиц, входящих в состав государства. Кроме того, количество выросло с шести (1923 — 1936). После них было уже одиннадцать (1937-1940), а то и пятнадцать (1956.).

В свою очередь, республики также имели герб с лозунгом известного манифеста как на языке автономного края (республики), так и на русском языке.

Мигранты вовсе не собираются интегрироваться в наше общество

К моменту, когда трудовая миграция началась в ФРГ, там еще были свежи воспоминания о том, к чему нацизм привел Германию. Поэтому турки – а в некоторых количествах еще и югославы, албанцы, венгры и даже болгары – получали на новой родине те же права, что имело и коренное население. К ним имелось только одно, но весьма жесткое требование – знание немецкого языка, причем в объеме, необходимом не только для нормальной трудовой деятельности, но и для свободного общения с настоящими немцами вне работы. В современной России все происходит с точностью «до наоборот» — к знанию русского языка, с некоторых пор обязательному для трудовых мигрантов, работодатели относятся очень лояльно. Собственно, им экономически выгодны бессловесные исполнители. Такие легко соглашаются на любые условия – особенно, конечно, те, на которые представителя коренного населения невозможно привлечь добровольно, можно только заставить. То есть с правами в России негусто – не только, заметим, у мигрантов, но и самого что ни на есть коренного населения. Впрочем, как показали недавние страницы нашей истории, принудительный труд еще бывает эффективен, если он совсем уж примитивный. А чуть нужна культура производства – тут уж «зека» не справляются. Подавай, что называется, «вольняшек».

Вот именно представители гастарбайтеров и стали такими «вольняшками» — то есть людьми, готовыми добровольно работать за небольшую зарплату, терпеть бытовые лишения и работать хотя бы отчасти качественно, поскольку нормы ТК в нашей стране не всегда спасают и коренных россиян от потери работы по инициативе работодателя. Все это приводит к ситуации, которая усугубляется буквально день ото дня. С одной стороны, мигранты, понимая, что в России они остаются людьми третьего сорта, вовсе не собираются интегрироваться в наше общество. Их задача – заработать хотя бы небольшие средства, которые позволят им более или менее достойно жить у себя на родине. Что может предложить им Россия? Возможность карьеры? Она есть даже не у всякого представителя коренного населения, что уж говорить о мигрантах. Гарантии безопасности? Тоже мимо – сегодня они есть в нашей стране только для привилегированного класса. Образование, медицину, социальную помощь? Та же история…

Тут можно, конечно, сослаться на опыт Европы, которая гарантирует беженцам из стран третьего мира все это в огромном изобилии, но те тоже не слишком спешат в трудовую семью европейских народов, предпочитая жить на пособия и создавать гетто. Но тут нельзя забывать, что наши трудовые мигранты – отнюдь не беженцы. У них есть гражданство, цель в жизни и тот необходимый минимум квалификации, который позволяет жить своим трудом. И в этом их принципиальное отличие. Есть и еще одна группа иностранцев – выходцев преимущественно из среднеазиатских республик бывшего СССР, которые собственно трудовыми мигрантами не являются, поскольку живут здесь постоянно и работают не по найму, а в собственном бизнесе. Чаще всего он связан с тем товаром, которым богаты южные земли и бедны северные, – овощами и фруктами. Сложно сказать, какую долю этого рынка южане занимают в Ярославле, но, к примеру, в Москве, по заявлениям некоторых независимых аналитиков, она достигает 40%. А по мнению некоторых их коллег, давно перевалила далеко за половину.

Ответы знатоков

КАРИШКА:

Карлу Шаппер

Красный Noz:

Лёнин

Милана:

макрс или Энгельс наверное

(((Kristina))):

не Ленину случайно?

владимир сафронов:

Слушай, ну ты и любопытная!!!Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу.

Nik Vas:

Это не фраза, это лзунг и написан он был на всех купюрах и на гербе.

Николай:

наверно Ленину…А знаете как будет по -украински эта фраза-Голодранцы всего свиту гоп до кучи…

Дотошный Гад:

Тому же кто сказал, голодранцы усех стран, гоп в кучу

принцесса греза:

Карл Маркс. Манифест коммунистической партии. Последняя фраза.

GM:

В оригинале объединяйтесь, и на английском тоже. У нас выбрано слово соединяйтесь скорее всего в следствие уклона на единство пролетарских движений по всему миру, а не на единство пролетариата как такового в силу той системы и логики которой руководствовались большевики интернационалисты нашей страны.

Mikhail Novikov:

спроси автора — карлушу

Др. Щёлкин:

пролетая над странами совокупляйтесь

Александра ☭:

маркс

Хулиганов Иосиф:

К. Маркс и Ф. Энгельс «Манифест коммунистической партии». Последнее предложение.В оригинале: «…vereinigt euch!», по смыслу это, как раз, и есть «…объединяйтесь!»

Пролетарии и единство

Союз Советских Социалистических Республик был многонациональным государством с 15 дружественными территориями.

Уже в 1920 году появилось обращение, адресованное Востоку, с целью воссоединения и сплочения ранее угнетенных народов. Лидер Страны Советов В.И. Ленин согласился с его формулировкой и считал призыв к единству правильным, поскольку он соответствовал политическим векторам государства. Таким образом, слоган в привычном виде стал сбываться.

Многонациональное государство — Союз Советских Социалистических Республик — было, по сути, результатом объединения. Дружелюбие братских народов, объединенных общей целью: построение социализма и коммунизма, было особой гордостью Страны Советов. Эта политическая акция стала примером и подтверждением жизнеспособности теории марксизма.

Этот лозунг был повсюду

В Советском Союзе знаменитый лозунг был даже на почтовых марках. Известная почтовая марка, на ней было изображено призыв к объединению пролетариата с помощью азбуки Морзе, текст размещен по овальной рамке.

Граждане СССР привыкли видеть интересующий нас девиз повсюду — на многих стендах и плакатах. Во время демонстраций людям часто приходилось нести транспаранты с текстом в руках. Такие шествия регулярно проходили 1 мая (Международный день трудящихся), 7 ноября (День Октябрьской революции). После распада СССР эти парады были отменены.

Текст «объединения» печатался на партийных билетах (обложках), регулярно вставлялся в заголовок любого печатного издания, относящегося к политике и исторической тематике государства. А газета «Известия» выделялась на фоне остальных: она позволяла изобразить упомянутый текст на всех языках (республик, входивших в состав СССР).

Ордена, медали, почетные знаки

Всеми любимая фраза засветилась на Ордене «Красной Звезды». Аналогичной награды удостоился и орден Трудового Красного Знамени.

выдана медаль «Трудящиеся всех стран, объединяйтесь».

На памятных знаках Красной Армии изображен вождь — В.И. Ленин и знамя с текстом об объединении пролетариата.

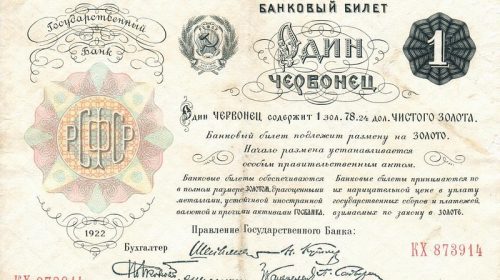

Сказались этому явлению и финансы. Такая же надпись проштампована на пятидесяти долларах (1924 г.) и размещена на купюрах (одно герцогство).

Знаменитая фраза «пропитанные кровью» так и осталась в памяти нескольких поколений людей, они строили социализм, они мечтали о коммунизме и свято верили в силу единого пролетариата.

Финансовые преобразования в Стране Советов после Революции

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую эру в истории России, Украины и других республик будущего СССР. Новое советское правительство строило коммунистическое общество, где денег просто не существует, однако на первых порах без них было не обойтись. В конце 1917 года писал В. И. Ленин в «Наброске программы экономических мероприятий» писал: «Национализация банков. Вытягивание денег назад в казну».

14 (27) декабря 1917 года на основе ленинского проекта ВЦИК РСФСР принял Декрет о национализации частных банков. Одновременно был принят Декрет о ревизии банковских сейфов. Все деньги, хранившиеся в сейфах, подлежали занесению на текущий счет клиента в Государственном банке, а золото в монетах и слитках — конфискации и передаче в общегосударственный золотой фонд. Только в Москве при ревизии сейфов было изъято 300 тысяч рублей золотом, 150 тысяч рублей серебром, 48 млн рублей кредитными билетами и на 450 млн рублей государственных и частных ценных бумаг. Ревизия сейфов петроградских и московских банков закончилась в начале апреля 1918 года.

На большей части страны со времен Первой мировой войны действовала карточная система и в ходу был натуральный обмен. Параллельно ходила громадная и разнородная масса денег (до 2200 видов и наименований): царские, «пятаковки», «керенки», многочисленные суррогаты и местные выпуски. Всего на 1 января 1918 года в Стране Советов обращалось 27 млрд 313 млн рублей в различных денежных знаках, что в 17 раз превышало наличность, имевшуюся у населения к 1 января 1914 года. Помимо бумажных денег, у населения имелась огромное количество золотой монеты. К 1916 году на руках осело серебра на 286 млн рублей.

Чтобы взять финансовую и денежную систему под контроль, Народный комиссариат финансов РСФСР в 1919 году принял решение выпустить советские бумажные денежные знаки — «расчетные знаки» или «Совзнаки». Они впервые были оформлены с использованием герба РСФСР (утвержден в июле 1918 года V Всероссийским съездом Советов): серп и молот, обрамленные пучками колосьев пшеницы, наложенные на фон, подсвеченный лучами солнца, а на ленте под рисунком лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на семи языках, что символизировало неминуемость мировой революции.

Эксперимент оказался неудачным, совзнаки очень быстро обесценились, и в 1921 году реальная стоимость 100 000 совзнаков обвалилась до одной дореволюционной копейки. Обращение наводнили купюры больших номиналов.

Чтобы прокормить город и рабочих, являющихся основой революции, с января 1919 года была введена продовольственная разверстка, обязывающая крестьян сдавать государству излишки хлеба. Несмотря на жестокость, она себя оправдала, и голод постепенно отступил. В марте 1921 года X съезд РКП(б) одобрил новую экономическую политику Ленина — НЭП.

В октябре 1921 года был создан Государственный банк РСФСР, а в 1922 году началась денежная реформа, предусматривающая деноминацию. В обращение поступил новый совзнак, который приравнивался к 10 000 старых. По такому же курсу меняли и все остальные параллельные деньги, в том числе царские рубли, керенки и т.д. До 1 октября 1922 года огромная денежная масса, находящаяся в обращения, была изъята и заменена новыми денежными знаками.

Для стабилизации финансовой системы власти решили вернуться к золотому обеспечению денег и с ноября 1922 года начали выпускать «червонцы» в банкнотах. Государство гарантировало их обмен на 1 золотник 78,24 доли (8,60 г) чистого золота — столько весила дореволюционная монета в 10 рублей.

Одновременно был легализован оборот царского золота и серебра, за 10 золотых николаевских рублей давали 12 500 совзнаков образца 1922 года. В октябре 1922 года принято решение о выпуске советских золотых монет — червонцев «Сеятелей». Правда, они в основном использовались для внешней торговли.

Если на 1 января 1923 года бумажные червонцы составляли 3% от общей денежной массы, то на 1 октября уже 74%. С лета 1923 года ими выдавали зарплату рабочим и служащим. На 16 октября 1924 года бумажных червонцев и рублей нового образца, которые являлись составляли 1/10 червонца, было выпущено на 557,5 млн рублей. Новый рубль обменивался на 50 тысяч совзнаков 1923 года.

«Лозунг может неправильно ориентировать»

Чего же опасались власти, решив сменить многолетний лозунг коммунистов? Сам Лев Мехлис сформулировал причину так:

«В условиях войны с немецко-гитлеровскими империалистами, когда стоит задача истребить всех немецких оккупантов, этот лозунг может неправильно ориентировать некоторые прослойки военнослужащих».

Очевидно, напоминать солдату, что по ту сторону фронта находится такой же пролетарий, как и он сам – значило возбуждать ненужную симпатию к врагу. Одна «дрогнувшая» во время перестрелки рука могла оказать решающее влияние на исход боя.

Примечательно, что первоначально лозунг появился именно на немецком языке, и звучал следующим образом: Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Маркс и Энгельс вынесли эти слова в концовку «Манифеста коммунистической партии» в 1848 году, однако настоящим автором лозунга может быть Карл Шаппер, один из первых немецких социалистов, употребивший фразу о «пролетариях всех стран» годом ранее.

В эпоху Гражданской войны казалось, что мировая революция действительно вот-вот начнётся. Но уже в 1930-е лозунг превратился в идеологическое клише, за которым скрывалось гораздо меньше реального содержания, чем даже в славословиях «отцу народов». А в тревожном 1941 году фразеология интернационализма вступила в противоречие с возрождённым властями русским патриотизмом. Доктор исторических наук Александр Вдовин называет новую сталинскую политику эпохи войны «националистическим НЭПом». Исследователь приводит следующие слова Сталина, высказанные им во время беседы с американским дипломатом Авереллом Гарриманом в сентябре 1941 года:

«Мы знаем, народ не хочет сражаться за мировую революцию; не будет он сражаться и за Советскую власть… Может быть, будет сражаться за Россию».

Таким образом, призывать пролетариев к объединению стало неактуально. Кроме того, суровая реальность говорила о том, что никто никогда ни с кем не объединится. Рабочий класс европейских стран не только не поднимал восстания против фашистов, но и сам записывался в национал-социалисты, а детей отдавал в «Гитлерюгенд». Пролетарии из Франции, Бельгии, Нидерландов, Норвегии шли в Ваффен-СС, чтобы воевать на Востоке. Деятельность Коминтерна, малоэффективная и раньше, в условиях нацистского «нового порядка» в Европе стала совершенно бесполезной. Поэтому Сталин официально распустил эту организацию 15 мая 1943 года, что положительно оценили союзники по Антигитлеровской коалиции.

Пролетарий. Происхождение слова

Согласно истории, слово «пролетарий» имеет латинские корни: пролетарий. Это означает деторождение. Бедные римляне, описывая свое имущество, писали слово «дети» — «пролетарии». То есть другого богатства у них, кроме детей, не было. Таким образом, этому слову было придано значение: бедный, бедный, нищий. В словаре В. Даля этот термин описан еще жестче: «бездомный или безземельный, бездомный». Звучит мягко говоря обидно.

Французы во время «Великой революции» уже начали использовать термин «пролетариат», имея в виду всех праздных людей, которые свободно проводят свою жизнь, не беспокоясь о завтрашнем дне.

Ф. Энгельс, один из основоположников марксистской теории, в 1847 г. «облагородил» этот термин, придал ему новую политическую направленность, выявил новое смысловое содержание. В интерпретации Энгельса пролетарий становится честным рабочим, рабочим, готовым продать свои силы, но без материальной основы для собственной деятельности. С тех пор значение слова «пролетариат» не изменилось; во время Великой Октябрьской социалистической революции в России он играл с гордостью. И за время существования СССР он был услышан и на виду у всех советских граждан.

Трудовая миграция – одна из самых серьезных проблем нашего общества

Она проявилась ровно в тот момент, когда начался рост экономики России. Сегодня о тех временах можно только мечтать, но… Даже в нынешних экономических условиях трудовые мигранты из стран бывшего СССР продолжают считать Российскую Федерацию местом, где они могут обменять свой труд на средства в достойном эквиваленте.

Сам по себе факт привлечения иностранных трудовых ресурсов в мировой истории совершенно не уникален. Достаточно вспомнить хотя бы экономический подъем ФРГ в середине 50-х годов, который во многом обеспечили турецкие мужчины (немцев трудоспособного возраста вторая мировая война изрядно повыкосила). Именно они и обогатили мировой лексикон этим не самым благозвучным словом – гастарбайтер. Ситуация была во многом похожа на ту, что сегодня складывается в России: мигранты были заняты на низкоквалифицированных работах, в которых преимущественно задействовался ручной труд. Впрочем, на этом сходство заканчивается – и начинаются различия.

Все это приводит к серьезным социальным перекосам

Все это приводит к серьезным социальным перекосам: экономия хозяев строительного бизнеса на заработной плате позволяет им надеяться только на рабочих из-за рубежа. Поэтому, если сегодня «вычесть» мигрантов из производственного потенциала страны, некоторые отрасли промышленности просто остановятся. И если в Ярославле это будет только рынок строительства и ремонта, то в Москве, например, серьезно пострадает сфера обслуживания, в которой давно уже трудятся выходцы из Таджикистана и Киргизии. Существуют очень большие сомнения в том, что коренное население ринется на этот рынок труда, – тем более если работодатели будут платить за него по тем расценкам, которые предлагаются сегодня трудовым мигрантам.

Потому мечты многих «патриотов» о том, как мы прекрасно заживем, если проблема трудовой миграции будет решаться только карательными мерами, довольно инфантильны. Путь к действительно гармоничному обществу лежит не только через изоляцию, поскольку она приводит к диаметрально разным последствиям: тут можно вспомнить, с одной стороны, экономический расцвет Японии и Сингапура; а с другой – стагнацию Северной Кореи и Туркменистана.

В нашей же ситуации нет простых решений. Более того: здесь ограничены возможности государственного регулирования: полный запрет трудовой миграции усугубит экономический спад в экономике России; ее усиление еще сильнее усугубит социальное расслоение общества. Государство в этой ситуации должно разрабатывать законы, которые максимально учитывают интересы коренного населения, но позволяют эффективно импортировать и использовать иностранную рабочую силу. Просто для этого государственные механизмы должны регулироваться механизмами общественного контроля.

Отсюда понятно, почему в сфере трудовой миграции наблюдается такой застой и одновременно раздрай: эти самые механизмы государством давно демонтированы – а сегодня разрушаются даже фундаменты, на которых они стояли. Похоже, и «наверху» не очень хорошо понимают, что делать в такой ситуации с рынком труда. Но «поступиться принципами» не могут ни при каких обстоятельствах.