Обзор всех аэс россии

Содержание:

- Основные проблемы

- Топливо для АЭС

- Особенности применения, правила и нормы

- Проблема топлива

- Системы безопасности

- Конструкция и действие ядерной установки

- Принцип работы ядерного реактора

- Многокамерное артиллерийское орудие Фау-3

- Типы ядерных реакторов

- Какое топливо используют для ядерных реакторов и почему именно эти химические элементы избираются

- Курская АЭС

- С чего начиналась атомная энергетика

Основные проблемы

Существуют диаметрально противоположные взгляды на атомную энергетику. Сторонники «мирного атома» подчеркивают следующие преимущества АЭС:

- Высокая производительность и мощность.

- Относительно легкий способ добычи энергии.

- Отсутствие потребности в большом количестве топлива.

- Уменьшение «парникового эффекта», который оказывает сильное влияние на климат.

Противники атомной энергии указывают на ее существенные недостатки:

- Невозможность полностью предотвратить аварии, которые имеют крайне тяжелые последствия.

- Радиационное загрязнение.

- Большой расход воды.

- Воздействие на экосистемы.

По поводу рентабельности АЭС идут большие споры. Стоимость атомной энергии сильно меняется из-за скачков цен на энергоносители, а также из-за возрастающих технических сложностей. Заложенная стоимость строительства АЭС за годы ее возведения может вырасти в несколько раз.

Главные проблемы АЭС:

- Необходимость создания сложнейших высокотехнологичных систем безопасности.

- Трудности в ликвидации АЭС после выработки ресурса.

- Потребность в захоронении радиоактивных отходов.

Самые крупные аварии на АЭС:

- Чернобыльская (СССР) — 26 апреля 1986.

- Фукусима-1 (Япония) — 11 марта 2011.

- Кыштымская (СССР) — 29 сентября 1957.

Возможные последствия от аварий на АЭС, а также спорная рентабельность привели к тому, что ряд стран пошли на уменьшение доли атомной энергетики.

Долгосрочную политику по сокращению количества АЭС и переход на альтернативные источники энергии проводят Бельгия, Германия, Испания и некоторые другие государства.

Первой страной в мире, которая закрыла все действующие АЭС и полностью отказалась от ядерной энергетики стала Италия.

Другие государства, наоборот, стремятся к развитию атомной энергии. Новые энергоблоки строятся в России, Китае, Болгарии. В 2020 году была запущена Белорусская АЭС.

Некоторые страны после заморозки ядерных программ были вынуждены возобновлять их из-за отсутствия альтернативы.

Топливо для АЭС

На чем работает АЭС? Топливо для АЭС – это химические элементы, обладающие радиоактивными свойствами. На всех атомных станциях таким элементом выступает уран.

Устройство станций подразумевает, что АЭС работают на сложном составном топливе, а не на чистом химическом элементе. И чтобы из природного урана добыть урановое топливо, которое загружается в ядерный реактор, нужно провести множество манипуляций.

Обогащенный уран

Уран состоит из двух изотопов, то есть в его составе есть ядра с разной массой. Назвали их по количеству протонов и нейтронов изотоп -235 и изотоп-238. Исследователи 20 века начали добывать из руды 235й уран, т.к. его легче было разлагать и преобразовывать. Выяснилось, что такого урана в природе всего 0,7 % (остальные проценты достались 238му изотопу).

Что делать в этом случае? Уран решили обогащать. Обогащение урана это процесс, когда в нем остается много нужных 235х изотопов и мало ненужных 238х. Задача обогатителей урана – из 0.7% сделать почти 100% урана-235.

Обогатить уран можно с помощью двух технологий – газодиффузионной или газоцентрифужной. Для их использования уран, добытый из руды, переводят в газообразное состояние. В виде газа его и обогащают.

Урановый порошок

Обогащенный урановый газ переводят в твердое состояние – диоксид урана. Такой чистый твердый 235й уран выглядит как большие белые кристаллы, которые позже дробят в урановый порошок.

Урановые таблетки

Урановые таблетки – это твердые металлические шайбы, длиной в пару сантиметров. Чтобы из уранового порошка слепить такие таблетки, его перемешивают с веществом – пластификатором, он улучшает качество прессования таблеток.

Прессованные шайбы запекают при температуре 1200 градусов по Цельсию более суток, чтобы придать таблеткам особую прочность и устойчивость к высоким температурам. То, как работает АЭС, напрямую зависит от того, насколько хорошо спрессовали и запекли урановое топливо.

Запекают таблетки в молибденовых ящиках, т.к. только этот металл способен не расплавиться при «адских» температурах свыше полутора тысяч градусов. После этого урановое топливо для АЭС считается готовым.

Особенности применения, правила и нормы

Атомная энергетика является очень опасной в использовании

Она требует высокой квалификации специалистов и чрезвычайной осторожности

Когда человечество осваивало ядерную энергию, то не совсем представляло, с какими проблемами придется столкнуться.

К настоящему времени в мире произошло более 20 атомных аварий, некоторые из них имели настолько серьезные последствия, что их приходится преодолевать до сих пор.

Для того чтобы минимизировать риски в эксплуатации ядерной энергии выработаны строгие международные правила и нормы.

Перечень основных норм МАГАТЭ по безопасности:

- Необходимо тщательно подбирать и оценивать площадки для ядерных установок.

- Следует обеспечить безопасность АЭС как на стадии проектировки, так и на этапе ввода в эксплуатацию.

- В ходе эксплуатации атомных электростанций нужно постоянно проводить диагностику, оценивая потенциальные риски и возможность возникновения внештатных ситуаций.

- Нужно тщательно следить за безопасностью перевозки радиоактивных материалов.

- По истечению срока эксплуатации АЭС необходимо в соответствии со строго установленными правилами прекратить ее деятельность и принять меры по ее консервации.

- Следует обеспечить меры по установке безопасных мест захоронения радиоактивных отходов.

Существует ряд международных соглашений по ядерной безопасности:

- Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 года.

- Декларация о предотвращении ядерной катастрофы 1981 года.

- Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии 1986 года.

- Конвенция о ядерной безопасности 1994 года.

- Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и радиоактивными отходами 1997 года.

Основные правила безопасности при эксплуатации АЭС:

- Наличие надежной защитной оболочки.

- Прочность и герметичность оборудования.

- Надежность систем диагностики радиоактивности.

- Высокое качество системы контроля и управления.

- Способность предотвращать ядерные аварии.

- Система защиты персонала и населения.

- Нормирование антропогенных нагрузок на экосистему.

Проблема топлива

Не последнюю роль в популярности АЭС играет топливо – уран-235. Его требуется значительно меньше, чем любых других видов с одновременным огромным выбросом энергии. Принцип работы реактора АЭС подразумевает использование этого топлива в виде специальных «таблеток», уложенных в стержни. Фактически, единственная сложность в данном случае заключается в создании именно такой формы. Тем не менее в последнее время начинает появляться информация, что текущих мировых запасов тоже не хватит надолго. Но и это уже предусмотрено. Самые новые трехконтурные реакторы работают на уране-238, которого очень много, и проблема дефицита топлива исчезнет надолго.

Системы безопасности

В течение четырех десятилетий после аварии в 1979 году на на АЭС Три-Майл-Айленд близ, штат Пенсильвания, США основной упор в проектировании реакторов делался на повышение безопасности. Цель состояла в том, чтобы сделать реакторы «полностью безопасными», так что даже в случае аварии с потерей теплоносителя они все еще могут безопасно охлаждаться. Для таких типов ядерных реакторов, если по какой-либо причине поток охлаждающей воды уменьшается, аварийные насосы быстро включаются. Если они также терпят неудачу, происходит авария потери хладоагента.

Даже если реакции деления будут остановлены полным введением стержней управления, чтобы абсорбировать все нейтроны, много тепла все равно будет генерироваться в ядре от распада короткоживущих побочных продуктов деления цепной реакции. (Как правило, выходная тепловая мощность распада составляет 5-6 % от общей тепловой мощности работающей реакции.) Чем дольше топливо находится в устройстве, тем больше выходная тепловая мощность распада, которая должна быть удалена. Если его не удалять непрерывно, то существует опасность расплавления тепловыделяющих элементов с последующим повреждением корпуса реактора. Безопасность легководного реактора не достаточно обеспечивается высокой плотностью энергии в активной зоне реактора.

Одним из подходов к повышению безопасности является использование пассивных механизмов безопасности, а не использование активных аварийных водяных насосов высокого давления.

Пассивные функции безопасности основаны на естественных физических процессах, так что даже если все активные системы выйдут из строя, ядро не перегреется. Новый реактор другой конструкции, например, опирается на большой резервуар, заполненный холодной борированной водой (т. е. водой, содержащей буру). Если давление в активной зоне остается повышенным, холодная вода циркулирует в результате отрицательной плавучести.

Конвективное охлаждение работает до тех пор, пока требуется охлаждение сердечника. По своей сути эти конструкции даже лучше, чем пассивные системы. Конструкции с галечным слоем упаковывают топливные гранулы в слои керамических материалов, которые имеют более высокие температуры плавления, чем может быть достигнуто даже без охлаждения.

Тип малых реакторов

Если ядерная энергетика когда-либо станет крупным глобальным источником энергии, то она также должна быть освоена большинством стран мира, а не только нынешними технологически развитыми экономиками, на долю которых сегодня приходится почти весь ядерный энергетический потенциал. Одним из предложений является строительство малых реакторов, предназначенных для работы без капитального ремонта, необходимого в течение 30 лет в странах с низкими требованиями к пропускной способности энергосистемы.

Обычные типы ядерных реакторов могут иметь электрическую мощность в один ГВт или более, часто слишком большую для поглощения сетями малых стран.

Разрабатываются малые реакторы предназначенные для использования в населенных пунктах, удаленных от сети, в таких регионах, как Сибирь, где потребность в электроэнергии составляет всего 10 МВт. Для зарубежной эксплуатации они должны были быть погружены в предположительно «защищенную от взлома» капсулу, а затем отправлены производителю в конце срока их эксплуатации. Россия работает над разработкой малых ядерных генераторов как для местных, так и для экспортных рынков.

Трудности с существующими ядерными энергетическими программами

Ядерная энергетика была, безусловно, самым спорным из всех источников энергии.

В 1970-х и 1980-х годах во многих странах развернулись мощные антиядерные движения вокруг вопросов добычи урана, безопасности реакторов и уровня радиации, распространения и удаления ядерных отходов.

Несомненно, из-за аварии на АЭС в 1979 году в США и Чернобыльской катастрофе в 1986 году этим движениям удалось добиться снижения темпов строительства новых атомных электростанций.

Конструкция и действие ядерной установки

Сердцем любой установки является ядерный реактор, от которого напрямую зависит, как работает атомная электростанция. Внутри него происходит распад тяжелых ядер на более мелкие фрагменты. Находясь в состоянии сильного возбуждения, они начинают испускать нейтроны и другие частицы.

Воздействие нейтронов приводит к новым делениям, после чего их становится еще больше и в результате возникают непрерывные самоподдерживающиеся расщепления, известные как цепная реакция. Данный процесс осуществляется с выделением большого количества энергии, которая является основной целью всей работы АЭС и определяет ее мощность.

Примерно 85% от общего количества энергии высвобождается за очень короткий промежуток времени от начала реакции. Остальные 15% дает радиоактивный распад продуктов деления после излучения ими нейтронов. После распада атомы приходят в более стабильное состояние, а сам процесс продолжается и по окончании деления.

Типовой ядерный реактор включает в себя следующие компоненты:

- Обогащенный уран и другое ядерное топливо.

- Теплоноситель, с помощью которого выводится энергия, полученная при работе реактора.

- Регулировочные стержни.

- Замедлитель нейтронов.

- Защитная оболочка против излучения.

В активную зону установки помещены ТВЭЛ – тепловыделяющие элементы, содержащие ядерное топливо. Они скомпонованы в кассеты, по нескольку десятков элементов. Внутри каждой кассеты имеются каналы, по которым циркулирует теплоноситель. С помощью ТВЭЛ можно регулировать уровень мощности реактора.

Принцип такой регулировки заключается в следующем:

- Топливный стержень должен иметь определенную критическую массу, по достижении которой и начинается ядерная реакция.

- Каждый отдельный стержень имеет массу, не дотягивающую до критической. Реакция будет происходить, если в активную зону будут помещены все стержни.

- Путем погружения и извлечения топливных стержней, реакцию можно сделать управляемой, в том числе регулировать мощность.

- Когда значение массы превышает критическое, происходит выброс нейтронов топливными веществами. Далее наступает столкновение выброшенных частиц с атомами.

- Все это приводит к образованию нестабильного изотопа. Его распад наступает сразу же, с выделением тепла и энергии в виде гамма-излучения.

Во время столкновения кинетическая энергия частиц переходит друг к другу и число распадов еще больше увеличивается со скоростью геометрической прогрессии. При отсутствии управления такая реакция происходит мгновенно и сопровождается сильным взрывом, в реакторе этот процесс постоянно контролируется.

Принцип работы ядерного реактора

Определение 2

Когда происходит распад урана U235, он сопровождается выделением большого количества тепла. Это возможно по причине выброса 2-3 нейтронов. При их столкновении с другими атомами U235 образуется нестабильный изотоп U236, который сразу распадается на Kr92 и Ba141 с двумя или тремя нейтронами. Эта энергия идет под видом гамма излучения с выделением тепла. Это получило название цепной реакции.

Деление атомов и увеличение распадов растут в геометрической прогрессии, поэтому говорят об освобождении большого количества энергии, то есть образования атомного взрыва, если реакция является неуправляемой. Ядерный реактор же позволяет управлять ею.

Многокамерное артиллерийское орудие Фау-3

Единственные сохранившиеся изображения установки для Фау-3. /Фото: imgur.com

У этого немецкого орудия было несколько прозвищ — «многоножка», «трудолюбивая Лизхен» и «английская пушка». Последнее, к слову, было связано с его основным предназначением: многокамерное артиллерийское орудие Фау-3 было специально разработано как часть программы «Оружие возмездия» и должно было быть использовано для обстрела Лондона. Проект был на личном контроле Гитлера: опытный образец был завершён летом 1944 года. Фау-3 должен был стрелять ежечасно залпами из 300 снарядов в форме дротиков длиной 2,7 метра.

Выстрел производился из ствола длиной в 125 метров. Однако при первых же испытаниях орудие показало результаты вдвое меньшие, чем предполагалось. Тем не менее, Гитлер отдал приказ сделать 50 Фау-3, однако союзники успели уничтожить прототип орудия до запуска его в производство. Единственное, что удалось сделать немцам по этому проекту — два уменьшенных (длиной 45 метров) прототипа Фау-3, которые выстрелили лишь несколько раз. Больше сведений об орудии не сохранилось.

Типы ядерных реакторов

То, как работает АЭС, зависит от того, как именно работает ее атомный реактор. Сегодня есть два основных типа реакторов, которые классифицируются по спектру нейронов: Реактор на медленных нейтронах, его также называют тепловым.

Для его работы используется 235й уран, который проходит стадии обогащения, создания урановых таблеток и т.д. Сегодня реакторов на медленных нейтронах подавляющее большинство. Реактор на быстрых нейтронах.

За этими реакторами будущее, т.к. работают они на уране-238, которого в природе пруд пруди и обогащать этот элемент не нужно. Минус таких реакторов только в очень больших затратах на проектирование, строительство и запуск. Сегодня реакторы на быстрых нейтронах работают только в России.

Теплоносителем в реакторах на быстрых нейтронах выступает ртуть, газ, натрий или свинец.

Реакторы на медленных нейтронах, которыми сегодня пользуются все АЭС мира, тоже бывают нескольких типов.

Организация МАГАТЭ (международное агентство по атомной энергетике) создало свою классификацию, которой пользуются в мировой атомной энергетике чаще всего. Так как принцип работы атомной станции во многом зависит от выбора теплоносителя и замедлителя, МАГАТЭ базировали свою классификацию на этих различиях.

- PWR (pressurized water reactors) — водо-водяной реактор (реактор с водой под давлением). В странах СНГ такие реакторы называют аббревиатурой ВВЭР. В качестве теплоносителя и замедлителя в них используется обычная вода. Водо-водяные реакторы самые распространенные в мире (около 62% от всех реакторов). Водо-водяные реакторы дешевы и удобны, т.к. вода не воспламеняется, не затвердевает, и ее использование относительно безопасно.

- BWR (boiling water reactor) — кипящий реактор или кипящий водо-водяной реактор. Принцип действия АЭС на таком реакторе очень похож на то, как работает АЭС на ВВЭР. Кипящий реактор также использует обычную воду, его особенность в только том, что пар генерируется сразу в активной зоне. В водо-водяном реакторе сначала нагревается вода, которая позже, спустя несколько этапов, переводится в пар, в кипящих реакторах тепло сразу отдается кипящей воде, которая мгновенно становится горячим паром.Кипящие реакторы достаточно распространены, их 20% от всех атомных реакторов мира.

- LWGR (light water graphite reactor) — графито-водный реактор, ГВР, ВРГ или уран-графитовый реактор. В качестве замедлителя в таком типе реактора используется графит, в качестве теплоносителя – обычная вода. Схема работы АЭС, запущенной впервые в мире, основывалась на графито-водном реакторе. Сегодня такие реакторы используют редко, большинство из них расположены в России.

- PHWR (pressurised heavy water reactor) — тяжеловодный реактор. В таких реакторах в качестве теплоносителя и замедлителя используется тяжелая вода (D2O), по-другому ее называют тяжеловодородной водой или оксидом дейтерия.

С химической точки зрения оксид дейтерия идеальный замедлитель и теплоноситель, т.к. ее атомы наиболее эффективно взаимодействуют с нейтронами урана по сравнению с другими веществами. Попросту говоря, свою задачу тяжелая вода выполняет с минимальными потерями и максимальным результатом. Однако ее производство стоит денег, в то время как обычную «легкую» и привычную для нас воду использовать куда проще.

Какое топливо используют для ядерных реакторов и почему именно эти химические элементы избираются

Основным топливом в реакторах могут служить изотопы урана, также плутония или тория.

Еще в 1934 году Ф.Жолио-Кюри, пронаблюдав за процессом деления ядра урана, заметил, что в результате химической реакции ядро урана делится на осколки-ядра и два-три свободных нейтрона. А это значит, что появляется вероятность, что свободные нейтрону примкнут к другим ядрам урана и спровоцируют очередное деление. А так, как предсказывает цепная реакция: из трех ядер урана освободится уже шесть-девять нейтронов, и они снова примкнут к вновь образовавшимся ядрам. И так до бесконечности.

Важно помнить! Нейтроны, появляющиеся при делении ядер, способны провоцировать деление ядер изотопа урана с массовым числом 235, а для уничтожения ядер изотопа урана с массовым числом 238 может оказаться мало возникающей в процессе распада энергии

Уран с числом 235 редко встречается в природе. На его долю приходится только 0,7%, а вот природный уран-238 занимает более просторную нишу и составляет 99,3 %.

Невзирая на такую малую долю урана-235 в природе, все равно физики и химики от него не могут отказаться, потому что он наиболее эффективен для функционирования ядерного реактора, удешевляя процесс получения энергии для человечества.

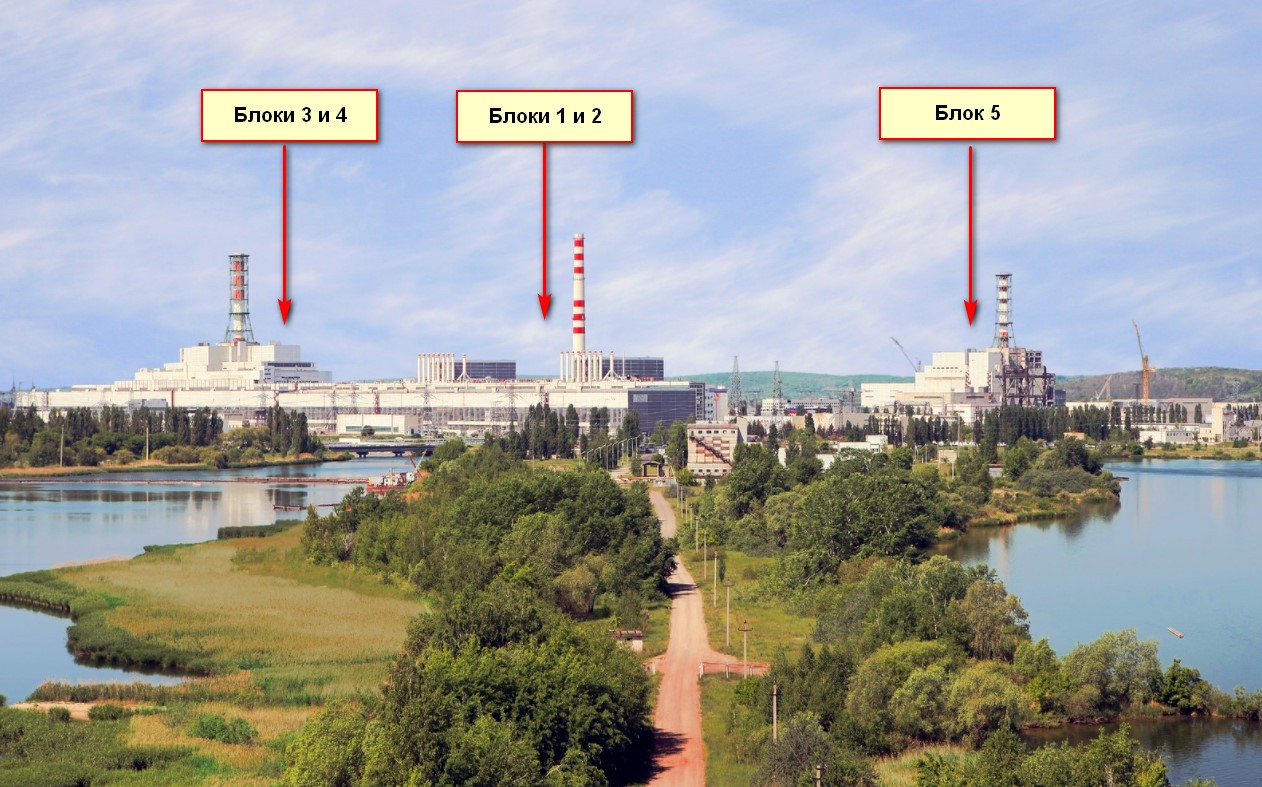

Курская АЭС

Курская АЭС — вторая АЭС с серийными РБМК, всего на 4 года моложе Ленинградской. Расположена в 40 км от Курска. Она могла стать одной из самых больших АЭС на территории России с шестью энергоблоками РБМК-1000. Но с 1977 по 1986 годы успели достроить и ввести в эксплуатацию лишь 4 (как и на Чернобыльской АЭС). После 1986 года строительство оставшихся двух энергоблоков заморозили. Причем, пятый блок был в очень высокой степени готовности. Его даже подумывали достроить вплоть до 2010-х, но в 2012 году от этой идеи окончательно отказались.

Энергоблоки Курской АЭС

Энергоблоки Курской АЭС

Зато из-за почти полной идентичности и при этом полной радиационной чистоты, ведь на него даже не завозили ядерное топливо, этот пятый блок хорошо подходил для киносъемок фильмов про чернобыльскую аварию. Именно на нем проходили сьемки недавнего фильма Данилы Козловского. Кстати, знаменитый сериал Чернобыль от HBO снимали на другой АЭС с реакторами РБМК – Игналинской, в Литве.

Внутри реакторного зала пятого блока Курской АЭС-2. Фото Lana-Sator.livejournal.com

Внутри реакторного зала пятого блока Курской АЭС-2. Фото Lana-Sator.livejournal.com

Сейчас идет строительство Курской АЭС-2. На замену первым двум реакторам РБМК строят два новых энергоблока с реакторами ВВЭР. Но это не обычные ВВЭР-1200, которые построили на других станциях – в Нововоронеже или ЛАЭС-2. Это новый проект ВВЭР-ТОИ — Типовой Оптимизированный и Информатизированный проект. Ранее он назывался ВВЭР-1300. Он чуть мощнее и должен быть более экономически эффективным. Возможно в будущем он придет на смену ВВЭР-1200.

Строительство Курской АЭС-2 с двумя ВВЭР-ТОИ

Строительство Курской АЭС-2 с двумя ВВЭР-ТОИ

Кстати, два энергоблока Курской АЭС-2 – это на текущий момент единственные строящиеся в России энергоблоки АЭС, если не брать в расчет замороженную стройку Балтийской АЭС.

С чего начиналась атомная энергетика

В 1949 году в СССР были успешно проведены экспериментальные взрывы атомной бомбы. В процессе экспериментов осуществлялась выработка плутония, для нужд ядерного реактора производился обогащенный уран. Разработки в данной области позволили вплотную подойти к решению задачи, чтобы использовать ядерную энергию в мирных целях. Тогда же приступили к созданию плана первой установки.

На тот момент в Советском Союзе уже накопился определенный опыт по созданию промышленных реакторов, производящих материал для атомных бомб. Они имели существенное отличие от энергетических установок, поскольку для выработки электроэнергии требовалось разогреть теплоноситель до высокой температуры. Для этого понадобились совершенно другие материалы и сплавы, способные работать в экстремальных условиях, не поглощающие большого количества нейтронов, устойчивые к коррозии и т.д. Эти проблемы были определены еще до проектирования, и вся сложность заключалась лишь во времени.

Строительство 1-й АЭС велось с 1950 по 1954 годы в городе Обнинске. Пуск первой в мире атомной электростанции и введение в действие произошел 27.06.1954 года. В первоначальной конструкции оборудования использовался реактор АМ-1, мощность у которого составляла всего 5 МВт. Данный объект смог непрерывно прослужить целых 48 лет и в апреле 2002 года работа в плановом порядке прекратилась по причине физического износа и невозможности ее дальнейшего использования с точки зрения экономики.

Первые энергетические сооружения на ядерном топливе проложили путь для строительства новых, более совершенных станций, использующих возможности атома в мирных целях. Накоплен большой объем инженерно-технических и научных разработок, позволивших успешно проектировать новые сооружения. Первая в мире атомная электростанция была своеобразной кузницей для подготовки и обучения кадров, научных сотрудников и технического персонала, которые нашли свое место на других, вновь созданных объектах.