Бог войны

Содержание:

- Боеприпасы

- Послесловие к Кировской весне 1931-1935

- Вкусы Brusko Classic Nic с классическим никотином

- Производство

- [править]Устройство и характеристики

- Предыстория разработки орудия

- Корпусная артиллерия

- Конструкция 152-мм пушки-гаубицы Д-20

- Оценка проекта

- Боевое применение

- История создания

- Конструкция башни

- Башенные установки

- [править]История создания

- Боеприпасы

- Описание и характеристики орудия

Боеприпасы

Первоначально вес у всех снарядов для 152-мм/45 орудия был одинаков — около 41,4 кг. Сегментный снаряд, состоявший из 24-28 дисков появился в конце 90-х годов. В 1915 году были введены ныряющий и шрапнельный боеприпасы. В 1915 — 1916 годах разработан снаряд обр. 1907 г. модернизированный. В 30-е годы принят на вооружение фугасный снаряд обр.1928 г. В период с 1915 по 1940-е годы для орудия было разработано несколько типов осветительных снарядов. В 1916 — 1917 годах начали поступать химические (удушающие) снаряды, изготавливавшихся путем переделки из практических.

Пушки Канэ являлись первыми в России патронными орудиями среднего калибра, способными вести стрельбу как унитарными, так и раздельно заряжаемыми боеприпасами. В начале эксплуатации пушек Канэ, снаряды были унитарными.

Со временем, за исключением береговых орудий, на кораблях был произведен переход на боеприпасы раздельного заряжания.

Дальность стрельбы в зависимости от вертикального угла наведения в метрах

| Наименование снаряда | Вес снаряда, кг | Вес ВВ, кг | Длина, клб. | Тип взрывателя | Начальная скорость, м/c | 20° | 25° | 40° |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Фугасный обр. 1907 г. |

41,4 |

3,7 |

3,2 |

обр.1913 г. |

792,5 |

11523 |

12437 |

14083 |

| Фугасный обр. 1907 г. модерн. |

49,76 |

— |

4,1 |

обр.1913 г. |

752,9 |

14083 |

15546 |

18473 |

| Фугасный обр. 1915 г. |

41,46 |

5,8 |

4,1 |

обр.1913 г. или МР |

792,5 |

14450 |

15912 |

17742 |

| Фугасный обр. 1928 г. |

51,06 |

3,1 |

4,9 |

— |

735 |

16461 |

18290 |

21765 |

| Шрапнельный |

41,46 |

— |

3,6 |

45 сек. трубка и ТМ-10 |

793,5 |

11895 |

— |

— |

| Сегментный |

41,8 |

— |

2,7 |

16, 35, 45 сек. трубки |

605 |

8643 при 19° |

— |

— |

| Ныряющий |

48,1 |

10,2 |

4,67 |

НВ, НВ-2 |

228,6 |

3109 |

— |

— |

Послесловие к Кировской весне 1931-1935

В сравнении с нашей реальностью, ситуация в альтернативной истории «Кировская весна» в связи с убийством И.В. Сталина в 1931 году и назначением С.М. Кирова на пост генерального секретаря ЦК ВКП(б) поменялась следующим образом:

Главное: существенным образом снижен ущерб народам СССР от массового голода, охватившего в 1932—1933 годах обширные территории СССР. Официальная оценка масштабов голода, была дана Государственной Думой РФ в заявлении от 2 апреля 2008 года «Памяти жертв голода 30-х годов на территории СССР»: «В результате голода, вызванного насильственной коллективизацией, пострадали многие районы РСФСР (Поволжье, Центрально-Чернозёмная область, Северный Кавказ, Урал, Крым, часть Западной Сибири), Казахстана, Украины и Белоруссии. От голода и болезней, связанных с недоеданием», в 1932—1933 годах там погибло около 7 млн. человек».

Тоже главное: пионерская организация сохраняет свои типовые черты, присущие ей в момент становления в середине двадцатых годов. Пионерские отряды не сращены со школой и в пионеры не принимаются все дети поголовно. Напротив, пионерское движение объединяет разные виды внешкольной активности и осознанно формирует кадровый резерв для комсомола (меньшинство молодежи) и коммунистической партии (меньшинство взрослых людей).

Несколько снижен масштаб репрессий в период 1931-1936 годы.

Возращены в места постоянного проживания часть ссыльных переселенцев.

Некоторая часть Народных комиссариатов приобрела новых руководителей:

1. Народный комиссариат финансов – Григорий Яковлевич Сокольников. 2. Народный комиссариат сельского хозяйства – Никита Сергеевич Хрущев 3. Народный комиссариат обороны – Иероним Петрович Уборевич 4. Народный комиссариат внутренних дел – Мартемьян Никитич Рютин 5. Народный комиссариат государственной безопасности — Артур Христианович Артузов

Иная судьба сложилась у гениального (по мнению Автора) советского авиаконструктора Александра Сергеевича Москалева, чей легкий транспортный самолет САМ-5 уступает самолету У-2 роль учебного самолета и постепенно занимает нишу самолета У-2 в части транспортных и санитарных самолетов.

Коротко говоря, в СССР строится «социализм с человеческим лицом». Оставляя за рамками произведения автора данного лозунга в нашей реальности, Автор с симпатией относится к данной идее.

Вкусы Brusko Classic Nic с классическим никотином

В линейке Бруско Классик Ник представлено 30 миксов. Каждый флакон продаётся в объёме на 30 мл с крепостью никотина 6 и 12 мг. Соотношение PG/VG – 50/50. Для парения Classic Nic лучше использовать под систему или атомайзер с тягой MTL. Девайс выставляется на мощность не более 15 Ватт.

Основные вкусы:

- Энергетик с яблоком и киви – заряжающий энергией вкус энергетика с добавлением сочного киви и кислого яблока;

- Ледяной ананас – потрясающий микс кисло-сладкого ананаса в купе с малайзийским кулером;

- Ментол – свежий аромат на каждый день;

- Ледяная ежевика – прекрасный баланс между свежестью и сладостью садовой ежевики;

- Твороженный десерт с кусочками банана – нежный вкус твороженного десерта в переплетении с ароматом банана;

- Мелисс с мятой – оригинальный микс, уносящий в блаженное состояние свежих ароматов мяты и мелиссы;

- Табак с черникой – нотки благородного табака переплетены со сладкой черникой;

- Ягодный десерт – изумительный хрустящий десерт с тонкими нотками ежевики и клубники;

- Вишнёвая кола – узнаваемый вкус лимонада точно перенесён в ароматную жидкость;

- Малиновый лимонад – настоящая классика, микс прохладного напитка со свежей малиной;

- Фруктовое драже – многогранные нотки спелых фруктов в сочетании с кислыми ягодами;

- Кактусовый лимонад – освежающий мексиканский лимонад на основе мякоти кактуса, лайма несколькими кубиками льда;

- Шоколад с лесным орехом – уникальный вкус жареных лесных орехов, смешанных с молочным шоколадом;

- Ягодная хвоя – сама природа подарила нам этот вкус свежей хвои вместе с лесными ягодами;

- Зелёный чай с зимней хвоей – напиток родом из Сибири. Освежающий чай с добавлением ноток прохладной хвои;

- Ледяной ананас – спелый ананас, слегка кислый и сладкий в сочетании с кулером охладит даже в самый жаркий день.

Производство

Производство МЛ-20 велось только на заводе № 172 в Перми с 1937 по 1946 годы. Кроме выпуска буксируемых орудий, было выпущено около 4000 стволов МЛ-20С для монтажа на самоходно-артиллерийских установках (САУ) СУ-152 и ИСУ-152 (всего было построено 3242 САУ ИСУ-152 и около 670 САУ СУ-152, точное число варьирует в различных источниках). Преемником МЛ-20 стала 152-мм пушка-гаубица Д-20, находившаяся в серийном производстве с 1956 года. Данное орудие имело идентичную с МЛ-20 баллистику.

| Производство МЛ-20 | |||||||||||

| Год | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | Итого |

| Изготовлено, шт. | 148 | 500 | 567 | 901 | 1342 | 1809 | 1002 | 275 | 325 | 15 | 6884 |

По всей видимости, значительное снижение объёмов производства буксируемых гаубиц-пушек МЛ-20 в 1943—1946 гг. было вызвано двумя причинами. Первой из них было начавшееся производство тяжёлых САУ СУ-152 и ИСУ-152 — значительная доля произведённых тогда стволов шла на их вооружение. Вторым фактором стало появление у противника тяжёлых танков, и в рамках программы по повышению мощности танковой и противотанковой артиллерии РККА заводу № 172 было предписано увеличить выпуск 122-мм пушек А-19 в счёт плана по выпуску гаубиц-пушек МЛ-20.

[править]Устройство и характеристики

Буксируемая гаубица 2А65 выполнена по классической схеме артиллерийского орудия. Она имеет снабжённый трёхкамерным литым дульным тормозом и полуавтоматическим вертикальным клиновым затвором ствол-моноблок длиной 53 калибра, смонтированные над стволом гидропневматические противооткатные устройства (тормоз отката с жидкостным охлаждением и накатник), верхний станок со щитовым прикрытием для защиты расчёта и механизмов гаубицы от пуль и мелких осколков, подъёмный (двухскоростной, секторного типа), поворотный (двухскоростной, винтовой) и уравновешивающий механизмы, а также нижний станок с двумя станинами коробчатого сечения и двухколесную ходовую часть. На нижнем станке лафета смонтирован специальный поддон, на который с помощью гидравлического домкрата опускается орудие при переводе его из походного положения в боевое. На концах коробчатых станин смонтированы вспомогательные металлические катки, с помощью которых орудие может быть повернуто для стрельбы в любом нужном положении (без изменения положения станин угол равен 52°). В вертикальной плоскости подъёмный механизм верхнего станка обеспечивает наведение орудия на цель в диапазоне углов от -3,5° до +70°.

Для повышения скорострельности и снижения утомляемости номеров расчёта орудие оснащено двумя пружинными досылателями броскового типа для досылки снарядов и зарядов.

При переводе орудия в походное положение поддон поднимается и крепится к стволу и люльке, станины сдвигаются и соединяются с прицепным устройством тягача. Штатным средством транспортировки гаубицы является армейский грузовой автомобиль “Урал-4320″ с колёсной формулой 6×6. Подрессоренный колёсный ход орудия позволяет буксировать его по шоссе со скоростью до 80 км/час, а на пересеченной местности — до 20 км/час.

Расчёт — 8 человек.

Предыстория разработки орудия

В начале 1891 года во Франции русской правительственной делегации была продемонстрирована стрельба из 152-мм/45 пушек системы инженера Гюстава Канэ (фр. Gustave Canet). Стрельба производилась унитарными патронами и французам удалось достичь удивительной скорострельности в 10 выстр./мин.

10 августа 1891 года между Россией и компанией Forges et Chantiers de la Mediterranes был заключен договор, согласно которого покупателю предоставлялась вся необходимая для производства техническая документация. Опытные образцы орудий при этом по решению российской стороны не приобретались.

Производство орудий

С 1892 года Обуховский сталелитейный завод приступил к выполнению заказа. С 1 января 1897 по 1 января 1901 года завод изготовил 135 орудий, а с 1 мая 1900 по 1 мая 1901 года — 46. Несколько позже к производству орудий подключился Пермский пушечный завод. С 1897 по 1900 годы ему было заказано 37 орудий. В это число не вошли заказы армии, которая также была заинтересована в этой системе, для перевооружения крепостных и полевых подразделений.

В ходе войны русско-японской войны 1904 — 1905 годов было отмечено несколько разрывов дульной орудий. В скором времени новые производимые стволы получили усиление в скрепах до дульного среза. Такие пушки устанавливались на броненосные крейсера типа «Адмирал Макаров». Вместе с этим не прекращалось производство пушек старого образца взамен расстрелянных.

За период 1909 — 1916 годов Обуховский завод изготовил 215 орудий. Пермский завод в 1914 — 1916 годах выпустил 89 орудий. В 1917 году обуховцами планировалось произвести 21 пушку, а в Перми 23 единицы. Но после Февральской революции темпы производства резко снизились и в итоге с заводов вышли единичные экземпляры.

Производство башенных установок

152-мм/45 башенные установки в русском флоте изготавливались на четырёх заводах и в каждом по своим индивидуальным проектам.

Всего было произведено на заводах:

- Металлическом — 26 башен, для броненосцев «Бородино», «Орёл», «Слава» и крейсеров «Богатырь», «Олег», «Кагул», «Очаков»;

- Путиловском — 18 для линейных кораблей «Император Александр III» и «Князь Суворов»;

- Обуховском — 16 для броненосцев «Севастополь» и «Ростислав»;

- Французском — 6 башен для эскадренного броненосца «Цесаревич».

Корпусная артиллерия

Ефимов: Системой предусмотрено наличие принятой на вооружение 122-мм корпусной пушки А-19. Ведется проектирование новой 152-мм гаубицы, проходит полигонные испытания два варианта: МЛ-15 и МЛ-20 .

Гамарник: Что делается по минометам?

Гамарник: Что делается по минометам?

Ефимов: Минометы такого калибра мы пока проектировать не готовы.

Гамарник: Я бы просил 203-мм мортиру, если нельзя миномет.

Уборевич: Товарищ Ефимов, по 203-мм мортирам у нас какая ситуация?

Ефимов: В феврале 1934 года на НИАП для испытаний с завода «Красный Путиловец» была доставлена 203-мм мортира «Ж». Вес в боевом положении 4 тонны. Дальность стрельбы составила около 5 км. Вес снаряда — 81кг, Начальная скорость – 260 м/с. На заводе «Баррикады» спроектировали еще одну корпусную мортиру «ОЗ». Мортира «03» может стрелять всеми штатными 203-мм снарядами. Так, при стрельбе 80-кг снарядами на полном заряде начальная скорость составляла 310 м/с, дальность — 6991 м, а для 100-кг снаряда — 260 м/с и 5233 м соответственно.

Уборевич: И каков результат?

Ефимов: Артиллерийское управление не нашло необходимым принимать на вооружение эти мортиры.

Уборевич: Почему?

Ефимов: Слишком мала дальность, Иероним Петрович.

Уборевич: Какое будет мнение товарищей, нужна ли кроме пушки и гаубицы в корпусе еще 203-мм мортира?

Воронов: У нас имеется 203-мм гаубица Б-4 с дальностью стрельбы в 19 километров. Полагаю возможным ограничиться этой гаубицей, а мортиры не иметь. Действительно 5 километров для корпусного орудия очень мало. Лучше сосредоточиться на нескольких самых важных направлениях, чем сразу все виды орудий проектировать.

Якир: Повторно напоминаю, что А-19 весит восемь тонн, этот вес для корпуса не приемлем. 152-мм гаубица образца 1909/30 годов весит 3 тонны на марше и имеет дальность около 10 километров. Допускаю, что новая шестидюймовая гаубица будет скажем 4 тонны и дальность километров 12. Значит, ей в пару нужна корпусная пушка, и самое лучшее под 107-мм снаряд, благо он у нас уже есть.

Уборевич: Что скажет товарищ Воронов?

Воронов: Полностью согласен с предложением Ионы Эммануиловича.

Уборевич: А почему действительно 122-мм пушка стоит в корпусном звене, товарищ Ефимов?

Ефимов: Поскольку армий у нас в мирное время нет, а есть только корпуса, и корпусные и армейские орудия сведены в полки корпусного подчинения. Этому вопросу такого внимания не уделялось. Как прикажете, Иероним Петрович, так и сделаем.

Уборевич. Хорошо. Будем рассматривать корпусную артиллерию отдельно от армейской. Есть ли иные мнения? Если будет новый корпусной дуплекс 152-мм гаубица и ей в пару 107-мм пушка, обе артиллерийские системы весом около 4 тонн, какие будут максимальные дальности, примерно?

Петров: Ориентировочно можно говорить о 16..18 километрах дальности для пушки и 11..12 километрах дальности для гаубицы.

Уборевич: Итак, в корпусном звене получается необходимым иметь новую 152-мм гаубицу и новую 107-мм пушку на одном лафете массой 4 тонны, а 122-мм пушку А-19 перевести в армейское звено. Кто за? Кто против? Единогласно.

/Примечание автора: в реальной истории новая 107-мм пушка была принята на вооружение под официальным наименованием «107-мм универсальная дивизионная пушка большой мощности обр. 1940 г.» и после производства 140 единиц была снята с производства в связи с рядом причин, в том числе в связи с упразднением стрелковых корпусов в 1941 году. В отличии от 100-мм пушек под унитарный патрон, 107-мм пушка предусматривала раздельно-гильзовое заряжание и была способна поражать более широкое разнообразие целей.

Проектирование 152-мм гаубицы образца 1938 года (М-10) началось в 1937 году, она была принята на вооружение в 1939 году под официальным наименованием «152-мм дивизионная гаубица обр. 1938 г.». Впоследствии прилагательное «дивизионная» было опущено из официального наименования орудия. Орудие и его дальнейшая модификация Д-1 (гаубица М-10 на лафете 122-мм гаубицы М-30) сыграло важную роль в Великой Отечественной войне/

Конструкция 152-мм пушки-гаубицы Д-20

152-мм пушка-гаубица Д-20 – артиллерийское орудие в составе полевой артиллерии, в котором сочетаются свойства пушки и гаубицы (с преобладанием «пушечных» свойств). По сравнению с пушкой, пушка-гаубица имеет меньшую длину ствола и большие углы возвышения ствола. По сравнению с гаубицей, у пушки-гаубицы большая дальность стрельбы.

Ствол пушки-гаубицы Д-20 состоит из трубы, казенника, обоймы и дульного тормоза. Затвор вертикальный клиновой, с полуавтоматикой механического типа. Лафет пушки-гаубицы Д-20 заимствован от пушки Д-74 различаются только профилем веретена тормоза отката и диаметром передней обоймы.

Тормоз отката гидравлический, веретенного типа, с пружинным компрессором, заполнен стеолом-М. Накатник гидропневматический, заполнен стеолом-М. Цилиндры тормоза отката и накатника закреплены в обойме ствола и откатываются вместе с ним. Станины сварные, коробчатого типа. Для перекатывания орудия на короткие расстояния имеются подхоботовые катки, торсионное подрессоривание при стрельбе с колес не выключалось. Основные колеса заимствованы с грузового автомобиля ЯАЗ.

Подъемный механизм пушки-гаубицы Д-20 имеет один сектор, обеспечивающий угол вертикальной наводки от -5 до +63 град. Поворотный механизм винтового типа, расположен с левой стороны орудия, угол горизонтального наведения составляет 58 град. Уравновешивающий механизм пневматический, толкающего типа, состоит из двух одинаковых колонок. На нижнем станке закреплен поддон, который в боевом положении являлся опорой системы, колеса при этом вывешиваются.

Прицельные приспособления состояли из механического прицела С-71 с артиллерийской панорамой и прицела прямой наводки ОП-2–97.

Транспортировка 152-мм пушки-гаубицы Д-20

Оценка проекта

- Скорострельность пушки достигнута оригинальной по тем временам конструкцией затвора. Хотя его закрытие производится в два приёма, но на практике это происходит так быстро и логически завершённо, что сливается в одно движение. Открытие затвора совершается в один приём.

- Патронное заряжание сделало орудие универсальным в плане эксплуатации на флоте и в береговых частях.

- Система компактна, что облегчало её размещение в стеснённых условиях кораблей и работу комендоров.

- Отработанные механизмы наведения по вертикали и горизонтали позволяли увереннее, чем на предшествующих артиллерийских системах сопровождать быстроходные цели.

- В процессе производства для орудия были разработаны новые станки, позволявшие вести более дальнобойный огонь на высоких углах вертикальной наводки. По этой же причине отпала необходимость приводить ствол для перезарядки в горизонтальное положение (+3°-3°), что являлось недостатком ранних моделей системы.

Боевое применение

Впервые гаубица-пушка МЛ-20 воевала в Монголии, во время боев на реке Халхин-Гол её снаряды сносили укрепления японских пехотных частей и артиллерийские батарей. Затем была Зимняя война и ДОТЫ-«миллионники» линии Маннергйма.

Именно там эта гаубица впервые опробовала себя в качестве пушки, бившей прямой наводкой по амбразурам замаскированных и неприступных бетонных укреплений. Уже тогда успели произвести полторы тысячи гаубиц-пушек МЛ-20, а затем началась Великая Отечественная война.

Во время ВОВ МЛ-20 использовалась в корпусной артиллерии для обеспечения артиллерийской подготовки на участках прорыва, для уничтожения важных или трудноподавимых целей. Для контрбатарейной стрельбы.

Это одно из наиболее сложных направлений ведения огня, требующее высокого качества расчетов и точности стрельбы. Корректировка в этом случае производится по данным предоставленным звуковой артиллерийской разведкой.

В артиллерии РГК гаубицы-пушки поддерживали все стратегически важные операции, уничтожали живые силы противника, вели артподготовку, уничтожали опорные пункты и фортификационные сооружения противника.

Кроме того захваченные немцами МЛ-20 обеспечивали оборону их «Атлантического вала».

История создания

Из тяжёлых орудий корпусного-армейского звена Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) досталась от русской армии 152-мм осадная пушка образца 1910 года. Это орудие было спроектировано французской фирмой «Шнейдер» (Schneider) для Российской империи и использовалось в Первой мировой и Гражданской войнах. К 1930-м годам оно явно устарело и было подвергнуто двум модернизациям — в и годах. Модернизации существенно улучшили характеристики пушки обр. 1910 г., но, тем не менее, она не вполне удовлетворяла требованиям своего времени, главным образом по мобильности, максимальному углу возвышения и скорости наводки. В — годах конструкторское бюро (КБ) завода № 172 (Пермский завод) в Мотовилихе пыталось продолжить модернизацию орудия, однако Главное артиллерийское управление (ГАУ) не поддержало эти работы, и они были прекращены. Началось проектирование нового орудия

В КБ завода № 172 были спроектированы две гаубицы-пушки — МЛ-15 и МЛ-20. Над проектированием МЛ-20 работала группа инженеров под руководством известного советского конструктора-оружейника Ф. Ф. Петрова, причём первоначально работы над этим орудием велись в инициативном порядке, тогда как МЛ-15 создавалась по заданию ГАУ. Оба орудия имели многочисленные заимствования от 152-мм пушки обр. 1910/34 гг. — ствол с затвором, противооткатные устройства. МЛ-20 также имела с этим орудием общий колёсный ход, подрессоривание и станины, а у МЛ-15 эти элементы конструкции были разработаны заново

В апреле 1936 года первый образец МЛ-15 был направлен на полигонные испытания, однако их не прошёл и был отправлен на доработку. В марте 1937 года МЛ-15 вышла на повторные полигонные испытания, которые прошли без замечаний. МЛ-20 вышла на полигонные испытания 25 декабря 1936 года, а в следующем году — на войсковые. По итогам этих испытаний МЛ-20, после устранения недостатков, в основном касающихся лафета, была рекомендована к принятию на вооружение. 22 сентября 1937 года МЛ-20 была принята на вооружение под официальным названием «152-мм гаубица-пушка обр. 1937 г.»

С сегодняшней точки зрения выбор МЛ-20 вместо МЛ-15 труднообъясним. Автор публикаций в области отечественной артиллерии А. Б. Широкорад полагает, что МЛ-15 имела явные преимущества перед МЛ-20 — она была существенно легче (в походном положении на 600 кг, в боевом — на 500 кг) и была более мобильна (скорость возки — до 45 км/ч). С другой стороны, МЛ-15 имела более современную и сложную конструкцию лафета. В других источниках утверждается, что выбор был сделан из экономических соображений — для МЛ-20 уже была готова технологическая оснастка

Конструкция башни

Башенные установки Обуховского завода первых выпусков по своей конструкции значительно отличались в худшую сторону от производимых на Путиловском и Металлическом заводах и их производство было прекращено. Максимальный угол вертикального наведения орудия доходил до +18°. Толщина брони 127 мм. Вертикальное наведение только ручное. Горизонтальное от электромотора или вручную.

Башенная установка производства Путиловского завода имела более удачную конструкции. Угол максимального возвышения орудия доходил до +20°. Наведение по вертикали и горизонтали производилось посредством электродвигателя. Толщина вертикальной брони 152 мм.

Башни производимые на Металлическом заводе имели свою наиболее оригинальную конструкцию. Наведение по обоим плоскостям от электродвигателя. Максимальный угол возвышения орудия +20°. Толщина брони 127 мм.

Башенные установки

Трехорудийные башни линкоров

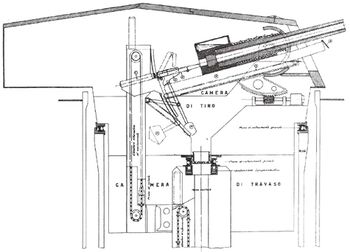

Разрез 152-мм башни линкора типа Littorio. Копия подлинного чертежа.

Разрез 152-мм башни линкора типа Littorio. Копия подлинного чертежа.

Противоминное вооружение линкоров типа Littorio состояло из 12 орудий, размещенных в четырех трехорудийных башнях, расположенных побортно в районе второй и третьей 381-мм башен главного калибра.

Трехорудийные 152-мм башни были очень близкими по конструкции аналогичным башням крейсеров типа Duca degli Abruzzi. Орудия размещались в отдельных люльках. Расстояние между осями стволов составляло 1,26 м. Углы возвышения изменялись в пределах от -5° до +45°, а заряжание было возможно при любом угле возвышения до 20°. Для этого верхняя часть элеватора могла вращаться вокруг оси орудия. Орудия имели электрические механизмы горизонтальной и вертикальной наводки, гидравлические тормоза отката и пневматические прибойники телескопического типа. Открывание и закрывание затворов осуществлялось вручную. Гильзы выбрасывались вперед за пределы башни с помощью специальных труб, закрепленных под стволами и оборудованных двигающимися лентами с электрическим приводом. Скорострельность составляла 4,5 выстрела в минуту на орудие. Углы обстрела носовых башен равнялись 0—147 град., а кормовых — от 24 до 180 град.

152-мм башни линейных кораблей типа Littorio обладали очень мощной для своего калибра защитой. Лобовая плита выполнялась из 280-мм цементированной брони. Боковые стенки в передней части защищались 130-мм цементированной броней, а в задней части — 80 мм гомогенной броней, такой же была и тыльная стенка. Крыша имела толщину 150 мм в передней и 105 мм в задней части. Барбеты выполнялись из цементированной брони толщиной 150 мм выше верхней палубы и 100 мм — между верхней и 1-й средней палубами.

В отличие от башен главного калибра, механизмы не занимали отдельного уровня внутри барбета, а делили пространство верхнего уровня с устройствами заряжания. Верхние элеваторы ковшового типа являлись индивидуальными для каждого орудия и вращались вместе с башней. Нижние — также ковшового типа — не входили во вращающуюся структуру и размещались в едином блоке по оси башни. Полный вес башни с броней составлял 155,6 т.

Боезапас хранился в двух погребах, располагавшихся в нос и в корму от энергетической установки на нижней платформе на том же уровне, что и 381-мм снарядные погреба. В отличие от боеприпасов главного калибра, 152-мм снаряды и гильзы размещались на одном уровне. В нормальный боекомплект входило 840 бронебойных, 1428 фугасных снаряда и 252 дистанционных гранаты с взрывателем по таймеру, или по 210 снарядов на орудие. Погрузка боеприпаса происходила через 4 лацпорта (по два с каждого борта), размещенных в районе погребов на уровне 1-й средней палубы. Снаряды и гильзы вручную переносились к элеваторам, спускавшим их в погреба.

[править]История создания

Основное внимание при проектировании уделялось обеспечению высоких показателей кучности стрельбы гаубицы за счёт конструктивных мероприятий. Компоновка основных узлов гаубицы реализована с учётом обеспечения стабильности возмущающих моментов, действующих при стрельбе

На этапе проектирования и отработки орудия было проведено исследование по выбору оптимального сочетания геометрических и конструктивных параметров снаряда, что позволило обеспечить улучшенные аэродинамические характеристики нового осколочно-фугасного снаряда и устойчивость на траектории, несмотря на значительную длину и дальнобойную форму снаряда.

В гаубице реализованы следующие конструктивные решения:

- двухскоростные механизмы наведения, обеспечивающие углы вертикального наведения до 70° и наведение по горизонту при уклонах до 5°;

- механизм заряжания с бросковым пружинным досылателем снарядов, взводящихся от откатных частей и направляющим лотком, с приводом от затвора;

- автоматическое отключение подрессоривания колёс при разведении станин.

Боеприпасы

В боекомплект пушки Б-38 входили снаряды: полубронебойный ПБ-35, осколочно-фугасный ОФ-35, зенитный ЗС-35 и осветительный парашютный СП-35. Масса всех снарядов была одинакова — 55 кг, за исключением СП-35 (48,5 кг). Снаряды ЗС-35 и СП-35 снабжались дистанционными взрывателями. Снарядов со специальной боевой частью крейсера проекта 68-бис не имели. Вес боевого заряда составлял 24 кг (начальная скорость 950 м/с, дальность 30 215 м), пониженно-боевого — 16,5 кг (800 м/с и 23 722 м). Максимальное давление в канале 3200 кг/см2. По проекту в боекомплект крейсеров проекта 68 должны были входить по 12 выстрелов на ствол с осколочно-химическими снарядами.

Описание и характеристики орудия

152-мм/45 орудие Канэ в корабельной установке

152-мм/45 пушки первого образца состояли из трубы, кожуха и муфты. Длина ствола 6858 мм. Кожух скреплял ствол на длине 3200 мм. Длина нарезной части 5349 мм. Число нарезов 38. Затвор поршневой. Вес ствола с затвором 5815-6290 кг.

Доработанные на основе опыта русско-японской войны орудия (усиление ствола), состояли из трубы, трех скрепляющих цилиндров, кожуха, казенника и двух колец. Изменения конструкции орудийных стволов потребовали внесения изменений и в конструкцию станков. При этом общий вес пушки, после доработки не изменился.