Суда-экранопланы — этапы развития

Содержание:

- проблема увеличения скорости на воде

- Описание

- Экранопланов должно было быть больше, но…

- «Всё быстро замяли»

- Современные российские экранолёты

- «Орлёнок» и «Лунь»

- Запад нам поможет?

- Три направления экранопланов, три лебедя

- Что такое экраноплан?

- От подводных крыльев к экранопланам

- Технические характеристики

- Основной принцип

- «Лунь» — жертва перестройки

- Теория

- Как добраться до экраноплана «Лунь» в Дербенте

- Заключение

- Заключение

проблема увеличения скорости на воде

История началась в далекие 1930 годы, когда ученые центрального аэродинамического института решали проблему увеличения скорости на воде. Необходимость увеличения скорости подталкивала конструкторов к самым необычным инженерным решениям. Используя гидродинамические силы поддержания корабли стали поднимать над поверхностью воды, но большего эффекта удалось добиться с применением на судах подводных крыльев. Их родоначальником стал советский инженер Ростислав Алексеев, который впервые столкнулся с этой проблемой в Военно-морской академии.

Концепция увеличения скорости настолько увлекла талантливого изобретателя, что он провалил экзамен по математике. Его отчислили, и он вернулся в родной город Горький, где продолжил изучение проблем скоростного флота во время учебы в политехническом институте. Ростислав Алексеев был увлечен одним — как поставить на подводные крылья боевые катера. Он был одержим этой идеей. Еще проходя обучение в политехническом институте, Ростислав Алексеев написал дипломный проект «Глиссер на подводных крыльях», ее он собирался применить на практике. Летом 1945 года Р. Е. Алексеев с коллегами спустил на воду первый катер «А-5». Он показал на испытаниях исключительную скорость более 37 узлов. Таких характеристик не имел тогда ни один советский боевой корабль на то время. Но после окончания второй мировой войны катер на подводных крыльях уже никого не интересовал. Сама идея его существования казалась абсурдной. В 1946 году чтобы добиться признания своего детища руководством страны, Р. Е. Алексеев отправился по Волге в Москву на опытном катере «А-5». Со стороны это могло показаться авантюрой, но только так, по мнению молодого инженера можно было заявить о себе. Бдительные органы арестовали нежданного гостя на скоростном катере, но через несколько дней слухи дошли до главного штаба ВМФ. На «задержанный» корабль прибыла высокая комиссия. Ростислав Евгеньевич Алексеев прокатил одного их адмиралов на своем катере и привел его в неописуемый восторг. Вскоре лаборатории Р. Е. Алексеева предложили участие в разработке серийного торпедного катера, в котором нуждался СССР. На него конструкторы впервые поставили подводные крылья.

В 1948 году в Севастополе состоялись первые испытания торпедного катера с подводными крыльями. В штормовых условиях он показал грандиозную по тем временам скорость — 43 узла. Даже сегодня этот показатель выше скорости малого ракетного корабля. В 1950 годах ВМФ СССР получил целую серию торпедных катеров проекта 123БИС. Теперь прибрежная зона была надежно прикрыта от кораблей НАТО, которые их классифицировали как класс судов «Komsomolets».

торпедный катер проекта 123 БИС

Технические характеристики торпедного катера проекта 123БИС:Длина — 18,7 м;Ширина — 3,4 м;Водоизмещение — 22,6 тонн;Дальность плавания — 242 мили;Силовая установка — два бензиновых двигателя «Paccard» общей мощностью 2200 л.с.;Скорость хода наибольшая — 48 узлов;Вооружение:Торпедные аппараты 450 мм — 2;Пулемет 12,7 мм — 4;Глубинных бомб типа «БМ-1» — 6;

Подводные крылья конструкции Р. А. Алексеева совершили революцию в мировом кораблестроении. Они увеличили скорость, дальность плавания и мореходность судов. Крылья стали устанавливать даже на малых противолодочных и ракетных кораблях. Советский военно-морской флот стал скоростным.

Описание

Экраноплан «Орленок», чертежи которого приведены ниже, спроектирован по самолетной схеме. Он оснащен тремя моторами, имеет Т-образное хвостовое оперение и лодочный корпус. В состав летного состава входит два пилота, механик, штурман, стрелок и радист. При необходимости, экипаж дополняют два технических специалиста.

Десантный экраноплан «Орленок» изготовлен из специального сплава типа АМГ-61. Некоторые части и узлы сделаны из стали. Обтекатели антенн выполнены с применением композиционных материалов. Электрохимические протекторы обеспечивают защиту судна от коррозии. Днище, находящееся под водой, окрашивается специальным лакокрасочным составом, гарантирующим защиту от обрастания морскими микроорганизмами.

На корпусе предусмотрена возможность размещения полезной нагрузки, включая вместимость вооружения, экипажа, корабельных систем и двигателей. Кабина имеет длину 28 метров, ширину и высоту – 3,4 и 4,5 метра соответственно. Маневры по выгрузке и погрузке производятся через люк, который открывается путем поворота двери на шарнирах влево.

Отсек экипажа, моторы и вооружение размещены в поворотной части. Донная часть создана из реданов поперечного и продольного типа. К носовому сегменту прикреплена гидравлическая лыжа. Центральный аналог фиксируется в области корректировки массы. Эти два элемента способны двигаться в вертикальном направлении. Двери для перехода членов экипажа размещены над крылом с бортовых сторон корпуса. Имеется также аварийный люк на крыше кабины пилотов.

Экранопланов должно было быть больше, но…

“Лунь” после “консервации”

Судьба уникальных аппаратов Алексеева и его конструкторского бюро оказалась незавидной.

Экранопланы, несмотря на своё явное превосходство над аппаратами классических аэродинамических схем, завершили свою историю ещё раньше.

В 1980 году ошибка пилотирования «Каспийского монстра» привела к катастрофе — к счастью, без жертв. Но Алексееву, попавшему в немилость руководства, спасти КМ не позволили: аппарат затонул спустя почти неделю в Каспийском море, где и находится по сей день.

“Орлёнок” в музее ВМФ

Вместо малой серии из 24 «Орлят» военные ограничились опытными образцами: после смерти в 1984 году Министра обороны СССР Д. Ф. Устинова, курировавшего наукоёмкое вооружение, работы по выпуску и развитию были свёрнуты.

Четыре изготовленных экземпляра «Орлёнка» в разобранном состоянии базировались на базе ВМФ в городе Каспийск, откуда в 2007 один переехал в Музей ВМФ в Москве, а 3 оставшихся — на металлолом.

По результатам испытаний планировалось собрать ещё 7 экранопланов типа «Лунь».

Современное состояние “Луня”. Последняя стоянка

Финансовые проблемы, целесообразность и новое государство не дали их реализовать, хотя на момент прекращения работы над созданием экранопланов проекта 903 создавался ещё один корабль.

Изготовленный задел отправили на металлолом. Сам ракетоносец длительное время стоял в сухом доке на территории завода «Дагдизель» в Каспийске.

В 2020 году его обнаружили брошенным на побережье Каспийского моря. Лучшее завершение легендарной технической истории.

«Всё быстро замяли»

— «КМ» погиб в 1980 году. Информации в сети на этот счёт довольно мало. Что с ним произошло?

— Он как раз прошёл большой капитальный ремонт, это был его первый полёт. Я уже говорила, что перед каждым полётом составлялась таблица с центровкой, и мой отец, пока был жив, очень строго за этим следил. Он погиб в феврале 1980 года, а «КМ» разбился 13 декабря. Новый главный конструктор в основном больше занимался «Орлёнком», и старт, выход на экранный режим он хорошо знал именно по нему, а с «КМ» он на практике не сталкивался. А у «КМ» из-за его размеров был более длинный разбег. И была команда главного конструктора пилоту взлетать с коротким разбегом, как «Орлёнок». В результате «КМ» встал на попа.

- Экраноплан «КМ»

- vk.com

— Это как?

— Перпендикулярно к воде, то есть при взлёте корпус пошёл вверх и, грубо говоря, встал на хвост. У пилотов в аварийных ситуациях выработан инстинкт — чтобы не потерять высоту, нужно потянуть штурвал на себя, работать рулём высоты.

— То есть при взлёте пилот не смог поймать нужный момент, вовремя не прижался к воде — и дальше произошло крушение?

— Да, именно так. Точно так же, кстати, было и с «Орлёнком» после капитального ремонта. Почему-то после ремонта новые главные конструкторы не очень серьёзно относились к положению центра тяжести.

— Но ведь ошибка пилота тоже, видимо, имела место?

— Да, конечно. Я не могу назвать его неопытным пилотом, но он был достаточно самонадеянным. Он не очень прислушивался к советам и действовал так, как считал нужным. Но после случившегося всё очень быстро замяли. Жертв не было, «КМ» уже утонул, и досконально не стали разбираться, тем более что уж кто-кто, а этот корабль своё отслужил.

— Я не нашёл информации о попытках поднять его из воды, хотя глубина, как я понял, там не очень большая. Видимо, это напрямую связано с тем, о чём вы говорите, — желанием не устраивать разборок?

— Да, смысла поднимать его уже не было. Всё, что можно было, из него выжали, с причинами аварии тоже всё было понятно.

— То есть он и сейчас находится в том же месте?

— Да, но, конечно, в виде каких-то фрагментов. Я лично с одним из ведущих наших конструкторов летом 1981 года специально объехала всё побережье в поисках каких-то обломков. У меня есть фотография самого большого обломка, что мы нашли, — шайбы от крыла.

— Говорят, что он затонул не сразу, а как-то постепенно, чуть ли не в течение недели, благодаря чему и жертв удалось избежать?

— Не так долго, но не сразу. Никто не знает, сколько он точно оставался на плаву, фотографий практически нет. Есть одна недавно рассекреченная фотография, там уже, по сути, почти всё в воде.

— А откуда появилось прижившееся в СМИ название «Каспийский монстр»? Есть версия, что это западная пресса придумала, вольно интерпретировав аббревиатуру «КМ»?

— Есть такой ежегодный толстый справочник Jane’s, где собирается вся информация по военным кораблям. И в нём ещё тогда появился какой-то эскиз нашего «КМ» и было сказано, что в районе города Горький на воду был спущен какой-то непонятный аппарат и затем его доставили на Каспий. Они и придумали это название. Мы всегда его называли просто «корабль-макет».

Современные российские экранолёты

В настоящее время только Россия продолжает работы над перспективным видом летательных аппаратов, способных перемещать людей и грузы над её континентальными просторами. Наш пейзаж весьма подходит для использования именно таких машин, так как значительную часть территории нашей страны и сопредельных государств составляют равнины и пустыни, а также великие реки, протекающие по Евразии. Русла водных артерий являются естественными столбовыми дорогами для техники такого рода. Именно поэтому, по распоряжению ряда правительств Российской Федерации, работы над экранолётом-транспортником были возобновлены. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов сообщил, что экранолёты будут патрулировать вдоль Северного морского пути, который нуждается в постоянном пограничном контроле, мониторинге метеорологической обстановки. Они могут быть полезны для наблюдения за человеческой деятельностью в пустынных регионах, а также для возможного оказания срочной помощи нуждающимся в ней людям.

Из гражданских проектов можно отметить работу Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н.Е. Жуковского, разработавшего гражданский экранолёт для обслуживания отдалённых и труднодоступных регионов России при использовании водных магистралей.

Такой же подход, как и коллектив ЦАГИ — то есть освоение дальних регионов при помощи нового вида летательного аппарата — исповедует и вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов Владимир Гутенёв, который в своё время предлагал использовать экранопланы в качестве воздушного моста для снабжения полуострова Крым. Уже сейчас можно предвидеть, что перспективная машина КБ из города-наукограда Жуковский будет использоваться в транспортно-пассажирском варианте для нужд МЧС. Пассажировместимость аппарата, развивающего скорость около 200 км/ч, составит до 20 человек при длине порядка 20 метров и размахе крыла 11 м. Согласно открытым данным, вес прототипа приблизительно 10 т.

ckbspk.ru

ckbspk.ru

«Чайка-2» — морской многоцелевой экраноплан проекта А-050-742d.

По словам первого заместителя губернатора этой области Евгения Люлина, морской аппарат будет обладать характеристиками амфибии, то есть сумеет не только садиться на воду, но и, подобно знаменитому самолёту Бе-200, «выбираться» на сушу по необорудованному мелководью. Его пассажировместимость составит порядка 100 человек, а динамический потолок — 3.000 метров. Наконец, проект малого экранолёта «Ракета-3» (А-020) рассчитан на 40 человек пассажиров.

На него уже есть предварительные заявки Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Хорошо известно, насколько остро в этих регионах России стоит транспортная проблема, которая может быть решена при помощи крылатой техники нового вида.

Грузоподъёмность принципиально новой машины с необычным для этого класса расположением двигателей — 3.000 кг или 24 пассажира. В воде машина развивает ход до 20 км/ч. В воздухе — до 200 км/ч. Может передвигаться и по снегу в режиме авиасаней со скоростью 110 км/ч.

eurasian-defence.ru

eurasian-defence.ru

Экранолёт-амфибия «Буревестник-24».

«Орлёнок» и «Лунь»

Работы над экранопланами начались в Советском Союзе в 1950-е годы. Флагманом конструкторской мысли было ЦКБ им. Алексеева (Нижний Новгород). Более 65 лет предприятие создаёт суда на воздушных подушках и подводных крыльях.

В 1979 году на вооружение ВМФ был принят десантный корабль-экраноплан проекта 904 «Орлёнок». В общей сложности было построено четыре судна. Минобороны СССР рассчитывал вооружить флот 120 «Орлятами», но позже эти планы были пересмотрены.

16 июля 1986 года был спущен на воду опытный образец ракетного корабля-экраноплана проекта 903 «Лунь». Судно проходило испытания в Каспийском море. Восьмимоторный аппарат мог разгоняться до 500 км/ч и действовать в шестибалльный шторм.

Также по теме

Беспилотное будущее: в России разрабатываются конвертоплан и тяжёлый БПЛА

В России для нужд военных разрабатываются конвертопланы и тяжёлые беспилотные летательные аппараты. Об этом на авиакосмическом салоне…

«Лунь» был совершенно не похож ни на один из видов воздушной и морской техники. Судно поражало причудливыми очертаниями и размерами (длина — 73 м, высота — 19 м). Для нанесения ударов по противнику экраноплан оснащался управляемыми противокорабельными ракетами ЗМ-80 «Москит» дальностью 120—250 км.

В 1990 году ВМФ начал опытную эксплуатацию «Луня», однако пополнить состав флота уникальными самолётами-кораблями не удалось. Необычная машина, как и любая новейшая техника, нуждалась в устранении «детских болезней» (военные жаловались на слабую надёжность) и в дополнительных испытаниях.

«После распада СССР Военно-морской флот вступил в полосу сокращения. Россия отказывалась от крупных надводных кораблей, и средств на доработку ударного экраноплана, естественно, не было. Однако «Лунь» мог принести пользу обороноспособности страны. В США не скрывали радости от закрытия проекта «Каспийского монстра», — констатировал Дрозденко.

Запад нам поможет?

За последующие годы, по мнению издания «Popular Mechanics», на Западе было построено множество небольших несерийных прототипов экранолетов, которые стараются нащупать ту верную конструкцию, которую смогли реализовать инженеры Советского Союза.

«Они почти на 30 лет впереди Запада», — говорит Стефан Хукер, ведущий американский эксперт по эффекту влияния Земли, посетивший несколько российских конструкторских бюро.

А вот как описывает, возможно, эти же события отечественный информационный портал «Военное обозрение» topwar.ru:

В делегацию посетителей входили как представители военных США (в частности, ВВС), так и специалисты различных авиастроительных компаний Штатов, НАСА и различных научно-исследовательских центров и еще множество других специалистов.

Неизвестно, входил ли «ведущий американский эксперт» по экранопланам, но факт наличия таких людей в группе абсолютно не случаен.

Помимо этого, как говорится в статье «Военного обозрения»,

Три направления экранопланов, три лебедя

Еще на стадии создания опытных моделей работы разделились на три направления. Первым направлением стало создание сверхтяжелого экраноплана, родоначальником которого явился КМ, и продолжение экраноплана-ракетоносца «Лунь» 1987 года постройки.

Второе направление стало транспортно-десантным экранопланом-экранолетом среднего класса, в результате чего в серию пошел проект 904 «Орленок».

Третьим направлением разрабатывались пассажирские экранопланы (проект «Чайка»).

Все проекты, включая десантный экраноплан-экранолет «Орленок», были в строжайшем порядке засекречены. Прототип проходил испытания тихо и незаметно для окружающих. В 1972 году с верфи самолет вывели на Волгу и начали испытания в районе острова Телячий.

Что такое экраноплан?

Во времена активного развития авиации, было обнаружено интересное явление оно заключалось в том, что при полете на малой высоте над гладкой поверхностью самолёт начинал вести себя немного иначе, чем на большой высоте. Было замечено увеличение скорости и уменьшение расхода топлива, но при этом какая-то сила мешала самолёту приземлиться, что затрудняло посадку и не раз приводило к авариям.

Такое явление получило название «экранного эффекта», которое в дальнейшем стало основой для нового типа летательных аппаратов, названных экранопланами.

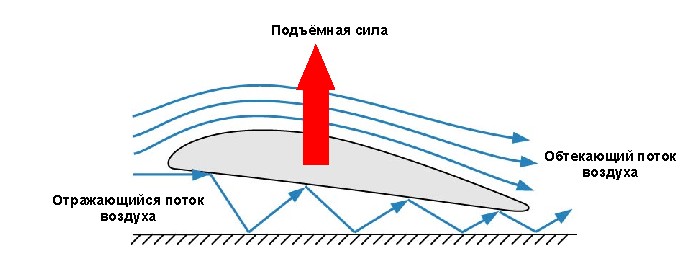

По сути, экранный эффект — это та же воздушная подушка, только образуемая путём нагнетания воздуха не специальными устройствами, а набегающим потоком. То есть «крыло» таких аппаратов создаёт подъёмную силу не только за счёт разреженного давления над верхней плоскостью (как у «нормальных» самолётов), а дополнительно за счёт повышенного давления под нижней плоскостью, создать которое возможно только на очень небольших высотах (от нескольких сантиметров до нескольких метров) Эта высота соизмерима с длиной средней аэродинамической хорды (САХ)крыла. Поэтому крыло у экраноплана стараются выполнить с небольшим удлинением.

Экраноплан Лунь

Экраноплан Лунь

От подводных крыльев к экранопланам

— Татьяна Ростиславовна, многие сейчас уже, наверное, подзабыли, что из себя представляют экранопланы. В чём принцип их работы и как они появились?

— Истоки советских экранопланов уходят к подводным крыльям. Мой отец Ростислав Алексеев, занимаясь ими, одновременно для общего развития изучал и аэродинамику. Финансирование в 1940-е годы, после войны, было скромным, поэтому в ВМФ предложили горьковскому заводу «Красное Сормово», где работал Алексеев, взять готовые торпедные катера и поставить их на подводные крылья. В процессе их испытания отец пришёл к выводу, что с корпусом этих катеров что-то не то. Он понял, что нужно искать специальную форму корпуса, которая бы хорошо работала именно с крыльями. И он начал экспериментировать. В результате в 1949 году появился катер в виде профиля крыла, официально он назывался «А-8», а испытатели прозвали его «Лягушка».

— Почему?

— Потому что вёл себя странно и при ходе на подводных крыльях периодически подпрыгивал. Можно сказать, это был предвестник экранопланов. Мы долго искали фотографию этого катера, и недавно она нашлась. Изучая его движение, где-то в 1947—1949 годах отец и обнаружил этот эффект экранирования.

И дальше он начал тщательно изучать всё, что связано с крыльями вблизи поверхности. Авиаторам давно была известна такая неприятная вещь: когда самолёт идёт на посадку или взлетает и ему не хватает полосы, его как бы присасывает к поверхности. И у них это неприятное явление получило название «экранный эффект». То есть на определённой высоте появлялась динамическая подушка и никак нельзя было самолёт от неё оторвать.

— Такой своеобразный магнит?

— Да. Но если в авиации с этим пытались бороться, то Алексеев использовал этот эффект для движения судна в виде самолёта. В первом поколении экранопланов была «самолётная» схема, а второе поколение было построено по схеме «летающее крыло».

Главный конструктор судов на подводных крыльях Ростислав Алексеев РИА Новости Галина Кмит

Помогло ему и то, что он очень долго занимался яхтами. Сам их проектировал, очень хорошо изучил динамику профиля крыла и паруса.

Более предметно он начал заниматься этим направлением где-то в конце 1950-х, первая самоходная модель СМ-1 была построена в 1961 году. Отец лично его пилотировал в первом полёте.

— Правильно ли я понимаю, что своеобразным локомотивом этого нового во всех смыслах направления были военные?

— Да. Так у нас сложилось, что порой сначала финансируются военные программы, а остальное идёт уже на гражданские. Алексеев по натуре не был военным человеком. И когда было финансирование от Минобороны, он всегда, можно сказать, подпольно разрабатывал гражданские проекты. Так было и с подводными крыльями, когда он занимался торпедными катерами, а параллельно думал о пассажирских судах на подводных крыльях. Тогда получилась знаменитая пассажирская «Ракета».

Так же было и с экранопланами. У нас всегда были какие-то свои гражданские разработки, искали на них финансирование, пусть и небольшое.

Технические характеристики

В движение “Лунь” приводится восьмью авиационными турбореактивными двухконтурными двигателями НК-87, разработанными на базе турбин самолёта Ил-86. Они имеют взлётную тягу по 13000 кгс, и с этими двигателями “Лунь” способен разгоняться до 500 км/ч, а запас его хода при этом – 2000 км. Масса пустой машины составляет 243 т, а максимальная взлётная равняется 380 т. Экипаж состоит из 10 человек.

Основная высота полёта экраноплана – до 10 м, но он также может летать и вне экрана на высоте до 500 м. На практике, по рассказам пилотов, в таком режиме полёта машина становилась неустойчивой и плохо слушалась рулей, поэтому от экрана планировалось отрываться только в экстренных случаях.

Как и все экранопланы, в режиме экрана “Лунь” может летать не только над водой, но и над любой ровной поверхностью – например, надо льдом или над землёй. Но в отличие от десантного “Орлёнка”, у “Луня” отсутствует шасси, есть только гидролыжа, из-за этого он может садиться только на воду. И поэтому для его базирования на суше использовался специальный плавучий док.

Рассмотрим вооружение экраноплана подробнее. Оно состоит из шести сверхзвуковых маловысотных противокорабельных ракет ЗМ-80 “Москит”. Предназначаются они для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 тыс. тонн. Дальность поражения ракет составляетот 10 до 250 км.

Характеристики ПКР “Москит”:

- Высота полёта ракеты: 7-20 м.

- Высота пуска: 20 м.

- Дальность пуска: до 250 км.

- Максимальная скорость полёта ракеты: М=2,8.

- Темп стрельбы при залповом пуске: 5 сек.

Считалось, что четырёх таких ракет хватит для уничтожения любого корабля потенциального противника, в том числе и авианосца. Также одним из преимуществ “Луня” считается возможность пуска этих ракет на ходу. Помимо ракет, у экраноплана имеется вспомогательное вооружение ¬– две установки со спаренными 23-мм 2-ствольными авиационными пушками ГШ-23, которые расположены в носовой и кормовой части.

Ещё одной важной характеристикой машины является её малозаметность для радаров. Вообще она присуща почти всем экранопланам и заключается в том, что высота их полёта слишком мала, чтобы авиационные РЛС засекли их. Для морских локаторов они также остаются невидимы, так как не касаются при полёте водной поверхности

Для морских локаторов они также остаются невидимы, так как не касаются при полёте водной поверхности.

По рассказам лётчиков-испытателей, при испытаниях в Каспийском море они летали рядом с местом дислокации ракетного дивизиона по низколетящим целям, и они действительно не могли засечь экраноплан на радарах, хоть и видели его визуально.

Основной принцип

Почему «Экраноплан», эффект экрана

Эффект, названный впоследствии «эффект экрана», был замечен летчиками на заре авиации. Еще на первых «этажерках» летчики замечали, что при посадке, перед самой землей, самолет почему то упирался в какой-то невидимый «экран» и отчаянно не хотел садиться. Явление назвали «Эффект экрана» и в подробности вникать не стали, просто начали учитывать его при заходе на посадку.

Первые эксперименты по осознанному использованию эффекта экрана проводил в далеком 1923 году Борис Юрьев. Он сумел объяснить суть явления, тогда же появились формулы.

Принцип эффекта экрана следующий: в классическом варианте, подъемная сила на крыле создается за счет разности давления воздуха под крылом и над ним, что обеспечивается профилем и углом атаки крыла. Когда давление воздуха под крылом выше, чем над крылом — крыло поднимается вверх, а вместе с ним и все, что на нем висит (например — фюзеляж самолета). В данном случае грузоподъемность зависит от скорости, высоты и площади крыла. Если крыло приблизить к поверхности (земле, воде) — то часть набегающего потока, преломленная кромкой крыла вниз, будет отражаться от поверхности и возвращаться в нижнюю плоскость, давая дополнительную подъемную силу (рис.1).

Практическое применение эффекта, боевая машина типа «Экраноплан»

В первой половине 20 века, во времена Бориса Юрьева, о серьезном применении эффекта экрана не думали — классические то самолеты были еще очень далеки от совершенства. Впрочем, и после войны авиаконструкторам так и не удалось полноценно применить эффект экрана. Самый основательный проект, «летающий авианосец», принадлежал советскому авиаконструктору Роберто Бартини, над которым он работал в ОКБ Бериева, однако, несмотря на огромные усилия, от воды Бе-1 так и не оторвался.

Значительно больших успехов в применении эффекта экрана добились судостроители, а именно Ростислав Алексеев, советский конструктор, работавший над проектированием судов на подводных крыльях. Инженер с нестандартным подходом к техническим вопросам, Алексеев ломал голову над главным недостатком любого корабля (в сравнении с прочими транспортными средствами) — тихоходностью. Для него было очевидно, что главная проблема — сопротивление воды. Вывод — нужно «достать» корабль из воды, ведь сопротивление воздуха намного меньше.

Руководствуясь этой логикой, Алексеев создал суда на подводных крыльях. И вроде бы вот оно, решение, но и тут есть предел — 140 км/ч.

И опять якорь — пусть меньшее, но тем не менее большое сопротивление воды при движении крыльев внутри нее. Тогда и родилось решение, что избавиться от подводных крыльев можно при помощи воздушных и эффекта экрана. Таким образом, 22 июля 1961 года, на волнах Горьковского водохранилища, высшие военные чины СССР увидели (и даже прокатились) первую самоходную модель экраноплана — СМ-1 (Самоходная Модель Первая). За штурвалом находился сам Алексеев. В первом же полете СМ-1 достиг скорости 200 км/ч.

Преимущества

В чем же преимущества экраноплана, оправдывающие огромные усилия на разработку и постройку принципиально нового вида техники? Следует рассмотреть отличия как от корабля, так и от самолета.

В сравнении с практически любым самолетом, экраноплан имеет значительно большую грузоподъемность. К примеру, максимальная боевая нагрузка самого тяжелого Российского бомбардировщика Ту-160 — 45 тонн (при длине 54,1 м и размахе крыла 55,7 м), транспортного Ил-76 — 60 тонн (длина 46,6 м, размах крыла 50,5 м). КМ при длине 92 м и размахе крыла 37,6 м имел максимальную грузоподъемность 304 тонны, что примерно соответствует десантным возможностям среднего десантного корабля (к примеру, СДК пр. 770 был способен десантировать 5 танков Т-54 массой 36 тонн каждый). И при такой грузоподъемности — авиационная скорость. Если систематизировать эти характеристики, то картина будет следующей:

В сравнении с самолетом:

- Близкая к авиационной скорость (450 км/ч для экраноплана и 700 км/ч — для транспортного самолета)

- Значительно большая грузоподъемность (в 8-10 раз)

- Полет на экстремально низкой высоте — около 4х метров над уровнем моря — что делает экраноплан практически невидимым для радаров дальнего и среднего обнаружения

В сравнении с кораблем:

- Близкая грузоподъемность

- Значительно большая скорость (в 10-20 раз)

- Возможность выхода, движения и стоянки непосредственно на берегу, что дает возможность высадки десанта в более короткие сроки и без использования дополнительных транспортных средств

- Движение над поверхностью воды, что делает невозможным обнаружение экраноплана подводными радарами и средствами гидроаккустики

«Лунь» — жертва перестройки

Следующий полёт рассматривался как демонстрационный. Чтобы наблюдать за ним из Москвы прибыло высокое военное и ведомственное начальство, включая министра судостроения.

На борту «Орлёнка» помимо штатного экипажа находился и главный конструктор Р.Алексеев. Море в тот день было неспокойно, однако, чтобы не заставлять высокое начальство ждать у моря погоды, решили взлетать.

При взлёте в результате ударов о гребни волн кормовой части корпуса произошло её разрушение в месте полученных в предыдущем полёте трещин. Корма с хвостовым оперением и размещённым на ней маршевым двигателем попросту отвалилась. Не растерявшийся Алексеев, взяв управление аварийной машиной на себя и запустив стартовые двигатели, перевёл тяжело раненный экраноплан в режим глиссирования. Так и дошли без хвоста до базы. Не трудно представить, каким был гнев московского начальства при виде вернувшегося таким образом корабля. И хотя в аварии никто из людей не пострадал, а корабль был пригоден к восстановлению, министр, и прежде недолюбливавший Алексеева за независимый нрав, тут же снял его с должности. Правда, через год после смены министра справедливость была восстановлена, и Алексеев снова стал главным. Увы, быть ему в этом качестве оставалось недолго: в 1980 году он скоропостижно скончался, не дожив и до 65.

При взлёте в результате ударов о гребни волн кормовой части корпуса произошло её разрушение в месте полученных в предыдущем полёте трещин. Корма с хвостовым оперением и размещённым на ней маршевым двигателем попросту отвалилась. Не растерявшийся Алексеев, взяв управление аварийной машиной на себя и запустив стартовые двигатели, перевёл тяжело раненный экраноплан в режим глиссирования. Так и дошли без хвоста до базы. Не трудно представить, каким был гнев московского начальства при виде вернувшегося таким образом корабля. И хотя в аварии никто из людей не пострадал, а корабль был пригоден к восстановлению, министр, и прежде недолюбливавший Алексеева за независимый нрав, тут же снял его с должности. Правда, через год после смены министра справедливость была восстановлена, и Алексеев снова стал главным. Увы, быть ему в этом качестве оставалось недолго: в 1980 году он скоропостижно скончался, не дожив и до 65.

«Орлята», хотя и со значительным отставанием от планов, продолжали строиться и испытываться в море. Всё шло благополучно до августа 1992 года, когда произошла ещё одна авария. Экраноплан, на борту которого помимо 9 членов экипажа находился новый главный конструктор Соколов, двигался над морем на обычной для себя небольшой высоте со скоростью 350 км/ч. Неожиданно он стал терять высоту. Находившийся за штурвалом командир корабля, в прошлом опытный пилот тяжёлого гидросамолёта, мгновенно отреагировал «по-самолётному», т. е. резко взял штурвал на себя. «Орлёнок» круто взмыл на 40 м, потеряв при этом скорость и подъёмную силу крыла (экранный эффект сохраняется до высоты не более 10 м), после чего рухнул на воду, срикошетировал и вторично ударился о воду своей кормовой частью, получившей при этом серьёзные повреждения. В аварии погиб один из членов экипажа, несколько человек, включая главного конструктора, получили различные травмы. Но экраноплан остался на плаву. Через несколько часов люди были сняты оказавшимся поблизости судном. Брошенный в море раненый «Орлёнок» вполне мог быть отбуксирован в Каспийск для ремонта, но, как не парадоксально, у российского ВМФ тогда не нашлось для этого средств — по стране уже катилась гибельная для флота «перестройка». Некоторое время повреждённый экраноплан дрейфовал по воли волн и, несмотря ни на что, упорно не желал идти ко дну. Позже его сочли представляющим опасность для судоходства и, взорвав, отправили на дно Каспия.

Еще в 1987 году на базу б Каспийск прибыл первый экраноплан новой серии «Лунь» — тяжёлый боевой корабль, лишь немного уступающий КМ по габаритам и весу, но превосходящий его по скорости (был способен развить до 500 км/ч). Взлетать и приводняться с морской поверхности он мог даже в условиях шторма до 5 баллов. Было задумано построить 10 «Луней» в двух исполнениях: носитель крылатых ракет и десантный, рассчитанный на 900 морских пехотинцев в полной амуниции. Однако «перестройка» зарубила и этот проект.

Теория

Звук, по определению, волна давления в воздухе, скорость звука — скорость распространения давления в воздухе. Под крылом давление растёт, и рост давления распространяется, ровно как и обычный звук, отражаясь от поверхности. Если крыло достаточно широкое, а скорость невелика, то отражённая волна давления попадает в крыло и дополнительно повышает давление под ним. На очень малых высотах и скоростях это может произойти даже неоднократно.

Чтобы успеть попасть в крыло, волна должна успеть пролететь две высоты, пока крыло пролетит свою ширину. Перейдя от словесного описания к формуле, получаем:2*H / Vзв < L/V, гдеH — высота полёта, Vзв — скорость звука,L — ширина (хорда) крыла, V — скорость полёта.

Формула, как видите, проста и даже тривиальна. Но именно из неё следует практически всё, что можно сказать об экранопланах.

Как добраться до экраноплана «Лунь» в Дербенте

Добраться до ракетоносца можно на машине (своей или на такси), либо на электричке из Дербента и пешком.

От Дербента до экспоната примерно 19 километров, поездка на машине займет 25 минут. Из города нужно выехать на юг, в сторону деревни Авадан. Прямо перед ней будет поворот к морю. Сориентироваться на месте помогут координаты экраноплана «Лунь»: 41.940875, 48.379311.

Маршрут на Яндекс. Картах:

Самостоятельные туристы могут сесть на электричку, следующую до станции 2429 км (Авадан). Рейсы ходят утром, днем и вечером, дорога занимает около получаса.

Расписание электричек:

От станции 2429 км (Авадан) до пляжа придется идти пешком или ловить попутку. Дорогу покажут местные, но лучше воспользуйтесь навигатором.

Как пройти от станции до экраноплана:

Экраноплан «Лунь» внутри: видео

Заключение

Буквально все демонстрируемые проекты — ничего не решают, тупо паразитируя на старой идее. Но ситуацию улучшить можно. Проблема экраноплана в устойчивости — значит, нужна компьютерная устойчивость. Самолётам это даёт существенную, в десяток процентов, экономию, а экраноплан это может просто спасти. Не только устранятся опасности, в разы упадут расходы на стабилизацию.

Да, это будет высокотехнологичный и дорогой аппарат, но он сможет летать. Если ещё и применить электро- или гибридную схему двигательной установки, может, удастся и проблемы коррозии порешать. Хотя, конечно, эрозия воздушных винтов, птички, лодки и особенно яхты с их высокими мачтами — никуда не денутся.

Заключение

Буквально все демонстрируемые проекты — ничего не решают, тупо паразитируя на старой идее.Но ситуацию улучшить можно. Проблема экраноплана в устойчивости — значит, нужна компьютерная устойчивость. Самолётам это даёт существенную, в десяток процентов, экономию, а экраноплан это может просто спасти. Не только устранятся опасности, в разы упадут расходы на стабилизацию.

Да, это будет высокотехнологичный и дорогой аппарат, но он сможет летать. Если ещё и применить электро- или гибридную схему двигательной установки, может, удастся и проблемы коррозии порешать. Хотя, конечно, эрозия воздушных винтов, птички, лодки и особенно яхты с их высокими мачтами — никуда не денутся.