Тепловоз ту2

Содержание:

- Тепловозы памятники

- Ту-2Д «65»

- Модификации

- Конструкция

- Ту-2Д «67»

- Основные модификации Ту-2

- История создания

- Модификации

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВОЗА ТУ2

- Боевое использование Ту-2

- Боевое применение

- История создания

- Конструкция бомбардировщика

- Описание конструкции

- Общая информация

- Тепловозы памятники

- Вспомогательное оборудование тепловоза

- Конструкция

Тепловозы памятники

| Номер | Местонахождение | Изображение |

|---|---|---|

| 013 | Станция Аникщай Литовской железной дороги | |

| 040 | Донецкий железнодорожный музей | |

| 051 | Станция Биржай Литовской железной дороги | |

| 064 | Ташкентский железнодорожный музей | |

| 080 | Тюменская детская железная дорога | |

| 090 | Станция Йонишкелис Литовской железной дороги | |

| 094 | Музей узкоколейной техники в Лавассааре | |

| 101 | Музей узкоколейной техники в Лавассааре | |

| 104 | Самарский музей железнодорожного транспорта | |

| 113 | Брестский железнодорожный музей | |

| 122 | Читинская детская железная дорога | |

| 126 | Территория депо Новомосковской детской железной дороги | |

| 141 | Территория НОУ «Школа-интернат № 13 ОАО «РЖД» (Екатеринбург) | |

| 143 | Тюменская детская железная дорога | |

| 169 | Территория депо Алапаевск-2 | |

| 173 | Ростовский музей железнодорожного транспорта, станция Гниловская | |

| 233 | Установлен в сквере перед станцией Родина Горьковской детской железной дороги в Нижнем Новгороде. Установка локомотива приурочена к 75-летию Детской железной дороги. | |

| 243 | Хабаровская детская железная дорога | |

| 245 | Станция Пакруойис Литовской железной дороги |

Ту-2Д «65»

Соображения о выпуске самолета «65» были подготовлены одновременно с запиской по самолету «67» — 30 октября 1944 г. «65-я» машина создавалась путем модернизации серийного самолета Ту-2 № 201, построенного заводом № 166. При этом предполагалась замена моторов АШ-82 на моторы жидкостного охлаждения АМ-39 с турбокомпрессорами ТК-300Б. Так как моторы АМ-39 оказались недоведенными, приняли решение поставить двигатели АМ-44 жидкостного охлаждения (мощностью 1650/1950 л. с.) с турбокомпрессорами АМ-ТК-1Б (ТК-300Б), винты АВ-5ЛВ-188Б диаметром 3,8 м с механическим управлением, топливная система с раздельным питанием, новые маслосистема и система запуска двигателей.

Были заново спроектированы моторные рамы и капоты, топливная система с кранами раздельного питания, маслосистема и система запуска, фонарь стрелка-радиста переделан под ВЭУ-1, сделан люк для спасательной лодки, поставлен управляемый стабилизатор, увеличен вынос колес основных стоек шасси вперед на 125 мм, — установлен .

Вооружение должно было состоять из двух пушек ШВАК с боезапасом по 150 патронов, установок ВЭУ-1 (пушка Б-20, боезапас 200 патронов), ВУС-1 (пулемет Березина, боезапас 190 патронов) и ЛУ-68 (пулемет Березина, боезапас 350 патронов).

Самолет был построен в мае 1946 г. С 21 мая 1946 г. по 6 мая 1947 г. проходили заводские испытания. Первый полет состоялся 1 июля 1946 г.

Хотя работа продолжалась без малого 12 месяцев, снять летные характеристики самолета «65» не удалось. Выходили из строя моторы, насосы, происходил выброс масла, пламени из ТК, моторы трясло… Экипажу не удалось совершить ни одного полноценного полета. По распоряжению министерства испытания самолета и работы по нему прекратили.

Таким образом, самолеты «67» и «65» отличались, в основном, только силовыми установками. Их судьба была предрешена отсталостью моторостроительной индустрии страны.

Модификации

ТУ2К-078

Существует несколько модификаций тепловоза ТУ2 осуществлённых в депо :

- В депо Засулаукс у ТУ2-244 была модернизирована выхлопная система, а на крыше был установлен маслосборник, после чего этот тепловоз стал именоваться ТУ2М-244.

- На ДЖД в Кратово на ТУ2-078, ТУ2-129 были установлены новые кабины.

- На Харьковской ДЖД был модернизирован ТУ2-125, на его базе был создан локомотив ТЭУ3-001.

- На ТУ2-054 вместо ударно-упряжного прибора установлена винтовая сцепка.

- ТУ2 м и ТУ2мк — модификации тепловоза уменьшенной массы и с капотным типом кузова, напоминающий по геометрическим параметрам кузов электростанции ЭСУ1.

Конструкция

Кузов тепловоза установлен на две двухосные тележки, у которых все оси ведущие. В передней и задней частях кузова расположена кабина машиниста, а в средней — машинное отделение. В кабинах находятся посты управления, на которых размещены приборы управления тепловозом и контроля за работой отдельных агрегатов. В машинном отделении размещены: дизель-генераторная установка (состоящая из дизеля 1Д12 и спаренного с ним через гибкую или пальцево-втулочную муфту главного генератора), компрессор Э400, холодильник с вентилятором и масляными и водяными радиаторами, высоковольтная камера, котёл-подогреватель, возбудитель, вспомогательный генератор.

Основные агрегаты тепловоза

| Дизель | Тяговый генератор | Тяговый электродвигатель | Возбудитель | Вспомогательный генератор | Аккумуляторная батарея | Холодильник | Компрессор | Другое вспомогательное оборорудование |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Тип: 1Д12 | Тип: МПТ-49/25-3 | Тип: ДК-806А | Тип: ПН-28,5 | Тип: ПН-28,5 (с измененной обмоткой возбуждения) | 5 секций типа 6СТЭН-140М | Тип: Э-400 | ||

| Номинальная мощность: 300 л. с. | Номинальная мощность: 195 кВт | Количество на тепловоз: 4 | Мощность: 2 кВт | Мощность: 1,7 кВт | Номинальное напряжение одной секции: 12 В | Поверхность охлаждения водяного радиатора: 53 м2 | Число оборотов вала компрессора: 1020 об/мин | Электродвигатель вспомогательного топливоподкачивающего насоса |

| Скорость вращения коленвала: 500 об/мин | Номинальное напряжение: 450 В | Мощность: 55 кВт | Скорость вращения: 1430 об/мин | Скорость вращения: 2860 об/мин | Зарядный ток: 10 А | Поверхность охлаждения масляного радиатора: 4,8 м2 | Производительность, при противодавлении 8 атм: 0,7 м3/мин | Вентиляторы охлаждения тяговых электродвигателей |

| Диаметр цилиндра: 150 мм | Максимальное напряжение: 780 В | Длительный ток: 200 А | Напряжение: 115 В | Напряжение: 75 В | Стартерный ток: 360 А | Ёмкость водяного радиатора: 15 л | Высоковольтная камера (с различными контакторами и реле, а также поездным реверсором) | |

| Рабочий объём всех цилиндров: 38,8 л | Длительный ток: 434 А | Напряжение: 275 В | Ток: 17,4 А | Ток: 23 А | Ёмкость масляного радиатора: 2,85 л | |||

| Давление топлива для вспышки: 75 кг/см3 | Щетки: ЭГ-4 | Максимальная скорость вращения: 1650 об/мин | Диаметр вентилятора: 990 мм | |||||

| Давление масла: 6-9 кг/см3 | Завод-изготовитель: Харьковский завод «Электротяжмаш» | Количество главных полюсов: 4 | Расход воздуха, при 1500 об/мин: 8,5 м3/сек | |||||

| Объём системы охлаждения (только дизеля): 35 л | Количество дополнительных полюсов: 4 | Вес: 96 кг | Вес: 96 кг | |||||

| Сухой вес: 1800 кг | Щетки: ЭГ-2А | |||||||

| Завод-изготовитель: Барнаульский машиностроительный завод | Завод-изготовитель: Московский завод Динамо |

Ту-2Д «67»

Работая над увеличением дальности полета «62-го» (Ту-2Д), конструкторы в 1945-м подготовили к испытаниям его вариант «67» с дизельными двигателями АЧ-30БФ (1900 л.с). Самолет построили в ноябре 1945-го.

Конструктивно проект «67» представлял собой модификацию пятиместного варианта «62-й» машины. В связи с увеличением дальности и продолжительности полета (на больших высотах) «67-й» оборудовали кислородной аппаратурой КП-14 и Средняя стрелковая точка переоборудовалась под . Помимо бомбардировочного вооружения, предполагалось устанавливать минно-торпедное.

Были предприняты следующий мероприятия для модификации серийной машины в предлагаемый новый вариант дальнего бомбардировщика:

Самолет «67» представляет собой самолет «62» с заменой моторов АШ-82 на дизель моторы АЧ-30 БФ. Моторные рамы и капоты делаются по новым чертежам. Системы водяного охлаждения — по типу самолета «63». Для самолета делается дополнительный бензобак в бомбовый отсек с системой питания с краном. На самолете устанавливаются флюгерные винты АВ-7Л-22 с регуляторами Р-10.

Оборудование самолета. Все гидравлическое оборудование на самолете «67» делается как на самолете «62» за исключением управления охлаждением моторов, которое делается по типу самолета «63» и управления тормозами, выполняемого по новой схеме. На самолете устанавливается автопилот АП-42. Устанавливается система обогрева по типу, разработанному для серийных самолетов Ту-2.

Вооружение. Бомбардировочное вооружение делается под штанговую проводку аварийного сбрасывателя. На самолете обеспечивается возможность подвески торпед и тысячекилограммовых бомб на передних и задних держателях и двухтысячекилограммовых бомб на средних и внешних бомбодержателях. У штурмана устанавливаются прицелы ОПБ-1Д, НКПБ-7Д и ПТН-4. Крыльевые установки перерабатываются под замену пушек ШВАК на пушки Волкова-Ярцева, Б-20 или НС-23.

Как и во многих попытках установки на наших машинах 40-х годов дизелей, недоведенность отечественных дизельных авиационных моторов перечеркивала ожидаемые проектировщиками при расчетах характеристики машин. Например, предполагалось достичь максимальной дальности полета около 5000 км, что было близко к дальности четырехмоторного бомбардировщика В-29, выбранного в 1945-м в качестве прототипа для будущего первого советского послевоенного «стратега» Ту-4.

| Ту-2Д | «62» | «65» | «67» |

| Экипаж | 5 | ||

| Геометрия | |||

|---|---|---|---|

| Длина самолета, м | 14,42 | ||

| Размах крыла, м | 22,06 | ||

| Площадь крыла, м² | 59,05 | 59,12 | |

| Высота самолета, м | 4,60 | 4,70 | 4,60 |

| Массы, кг | |||

| Пустого | 8316 | 9540 | 8280 |

| Нормальная взлетная | 13340 | 15960 | 13600 |

| Силовая установка | |||

| Мотор | 2 × ПДАШ-82ФН | 2 × ПДАМ-44ТК | 2 × ДДАЧ-30БФ |

| Мощность взлетная, л.с. | 2 × 1850 | 2 × 1950 | 2 × 1900 |

| Лётные данные | |||

| Максимальная скорость на высоте, км/ч | 531 | 579 | 580 |

| Крейсерская скорость, км/ч | 505 | 487 | |

| Скороподъемность, м/мин | 505 | 556 | 385 |

| Практическая дальность, км | 2790 | 2570 | 6000 |

| Практический потолок, м | 9 900 | 11000 | 8 850 |

С 12 января 1946-го по 2 января 1947-го опытная машина «67» проходила заводские испытания. В феврале 1946-го состоялся первый полет. В ходе испытаний «67-й», в основном, стоял на земле с открытыми капотами двигателей, в которых копались мотористы, пытаясь заставить их нормально работать. На государственные испытания машина не поступала. После начала серийной постройки Ту-4, развитие дальних вариантов Ту-2 прекратилось.

| Фото | Описание |

|

Схема Ту-2Д «67» |

Основные модификации Ту-2

Ту-2 — двигатели М-82 (1700 л.с; некоторые машины комплектовались также М-82Ф и М-82ФН). Часть самолетов имели носовую часть фюзеляжа, хвостовой кок и законцовки крыльев, выполненные из древесины. Стрелковое вооружение в типовом варианте состояло из 2 20-мм пушек ШВАК в корневой части крыла и 3 12,7-мм пулеметов (по 1 в блистерной и турельной верхних установках, а также в нижней люковой установке), но на многих машинах отличалось от стандарта (в частности, первые серийные самолеты вооружались 2 пушками ШВАК, 2 12,7-мм пулеметами БС и 3 пулеметами ШКАС). Масса бомбовой нагрузки — 1000 кг (максимальная — 2000 кг). Часть самолетов оборудована подкрыльевыми узлами для подвески 10 132-мм НАР РС-132. Экипаж — 4 чел. Изготовлена 81 машина.

Ту-2С — двигатели АШ-82ФН (1850 л.с). Стрелковое вооружение — 2 20-мм пушки ШВАК, 3 12,7-мм пулемета УБТ. Максимальная масса бомбовой нагрузки (для действий по переднему краю) — 3000 кг. С 1943 г. выпущено 2423 самолета.

Ту-2Р — разведывательный вариант. В 1946 г. построено 13 самолетов.

УТу-2 — учебный вариант с двойным управлением. В 1946 г. построено 23 машины; кроме того, в этот вариант переоборудована часть Ту-2.

УТБ — учебно-тренировочный бомбардировщик с 7-цилиндровыми двигателями АШ-21 (700 л.с.) и сокращенным составом вооружения. В 1947-1949 гг. переоборудовано 176 Ту-2.

История создания

В начале 1950-х годов возникла потребность в новом узкоколейном тепловозе, предназначенном в основном для работы на узкоколейных железных дорогах Министерства путей сообщения, а также на магистральных узкоколейных дорогах лесной и торфяной промышленности с большим грузооборотом. К разработке приступил Калужский машиностроительный завод.

Опытный образец тепловоза был изготовлен в 1954 году. В заводской документации первоначально он обозначался как МЭУ-1 (мотовоз с электрической передачей узкоколейный тип первый). Однако к моменту сдачи приёмочной комиссии он был переименован в ТУ1, что больше соответствовало действительности: его никак нельзя было отнести к категории мотовозов, то есть локомотивов мощностью до 150 л. с. с механической передачей. Более того, его можно даже считать первым в СССР узкоколейным тепловозом в классическом понимании.

Было построено два тепловоза. Для проведения испытаний первый из них был передан на Шатурский полигон ЦНИИ МПС. Испытания показали полную непригодность машины к серийному выпуску. Неудачно выбранные параметры противокомпаундных обмоток главного генератора не позволяли полностью использовать мощность дизеля и достигать расчетных тяговых характеристик. Так, зачастую тепловоз мог тронуть с места груженый состав только на высших позициях контроллера.

С целью устранения выявленных недостатков специально для этого тепловоза был разработан новый главный генератор, установленный взамен примененного на ТУ1 типового, незначительной модернизации подверглась также тормозная система тепловоза. Высоковольтная камера, размещенная возле самого пола дизельного помещения и потому неудобная в обслуживании, была существенно увеличена в размерах и перемещена на боковую стенку тепловоза за кабиной машиниста. Для этого было ликвидировано одно окно в дизельном помещении между окном кабины и холодильной секцией со стороны помощника машиниста — наиболее заметное внешнее отличие первых тепловозов от серийных ТУ2.

В таком виде осенью 1955 года на Калужском машиностроительном заводе начался серийный выпуск тепловоза под маркой ТУ2.

Модификации

ТУ2К-078

Существует несколько модификаций тепловоза ТУ2 осуществлённых в депо :

- В депо Засулаукс у ТУ2-244 была модернизирована выхлопная система, а на крыше был установлен маслосборник, после чего этот тепловоз стал именоваться ТУ2М-244.

- На ДЖД в Кратово на ТУ2-078, ТУ2-129 были установлены новые кабины.

- На Харьковской ДЖД был модернизирован ТУ2-125, на его базе был создан локомотив ТЭУ3-001.

- На ТУ2-054 вместо ударно-упряжного прибора установлена винтовая сцепка.

- ТУ2 м и ТУ2мк — модификации тепловоза уменьшенной массы и с капотным типом кузова, напоминающий по геометрическим параметрам кузов электростанции ЭСУ1.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВОЗА ТУ2

- Тип ……………………………………… С двумя постами управления и электрической передачей

- Род службы…………………………………………..Грузовой, пассажирский и маневровый

- Осевая формула……………………………………..2о-2о

- Число ведущих осей ………………………………..4

- » тележек ……………………………………………….2

- Мощность силовой установки…………………….. 200 л. с.

- Конструкционная скорость ……………………… 50 км/ч

- Вес служебный при полной экипировке ….. 32 000кг

- Давление на рельс от каждой оси …………… 8 000 »

- Запас топлива…………………………………………… 700 »

- » масла в системе……………………………………………………………..120 »

- » воды в системе охлаждения с котлом-подогревателем ….. 185 »

- » песка ……………………………………………………………………………. 200 »

- Наименьший радиус проходимых кривых ……..50 м

Габаритные размеры

Тепловоз вписывается в габарит ….. «В» ОСТ 10167—39

Наибольшая высота от головки рельса ….. 3 470 мм

» ширина по выступающим частям ……………….. 2 450 »

Длина по буферам ударно-тяговых приборов…. 10 740 »

Расстояние между пятами тележек …………. 5 000 »

Колесная база тележки………………………… 1 700 »

Диаметр колеса по кругу катания . . . 900 »

Колея………………………………………….. . . 750 »

Наименьшее расстояние от головки рельса до кожуха зубчатой передачи при новом бандаже «….. 100 »

Боевое использование Ту-2

Первым освоил самолеты Ту-2 летом 1942 г. 132-й БАП. Во второй половине сентября в составе этой части самолет прошел войсковые испытания на Калининском фронте. Выполнено 25 боевых вылетов, в ходе которых самолет показал убедительное превосходство над Пе-2. После завершения войсковых испытаний 132-й БАП продолжил боевую работу на Калининском фронте, а с февраля 1943 г. — на Юго-Западном. До середины апреля 1943 г. было потеряно (по боевым и небоевым причинам) более половины имевшихся Ту-2, после чего полк вывели на переформирование. В конце 1942 г. на Калининский фронт прибыл ещё один полк, вооруженный Ту-2 — 12-й БАП. Экипажи обеих частей наносили удары по объектам в ближнем тылу противника преимущественно с горизонтального полета, поскольку случались отказы автоматов пикирования.

Прекращение серийного производства Ту-2 сказалось на интенсивности его боевого применения – со средины 1943 г. Ту-2 использовались, главным образом, для разведывательных полетов. В июле 1943 г, в боях на Курской дуге участвовали 18 таких самолетов в составе 285-й БАД. Ситуация начала меняться в 1944 г., с разворачиванием серийного выпуска Ту-2С. Они поступали в 334-ю БАД 13-й ВА, располагавшую к июлю 1944 г. 83 Ту-2С. Дебютировали они в бою 9 июля 1944 г. в ходе Выборгской операции. Самолеты атаковали опорные пункты противника. 17 июля 59 Ту-2С 334-й БАД бомбили Выбогский железнодорожный узел. 27 июля 62 машины нанесли удар по станции Митава. В дальнейшем вплоть до победы над Германией дивизия действовала в Прибалтике и Польше. В конце 1944 г. на советско-германском фронте появилось и второе соединение, вооруженное Ту-2С — 326-я БАД.

В дальнейшем в ВВС и морской авиации СССР Ту-2 служили до середины 50-х гг.

Первым зарубежным эксплуатантом Ту-2 стала Болгария, получившая в 1947 г. 32 таких самолета (включая 1 УТу-2). Их служба в составе ВВС Болгарии продолжалась до 1959 г. Ту-2С также получили Польша, Румыния и Венгрия.

Вне всякого сомнения, Ту-2 являлся лучшим советским фронтовым бомбардировщиков времен Второй мировой войны — и одной из лучших машин своего класса в мире. Самолет существенно превосходил Пе-2 в бомбовой нагрузке, стрелковом вооружении, дальности полета, потолку, скорости и скороподъемности (по трем последним параметрам он был лучше немецкого Юнкерса Ju-88 и американского В-25 «Митчелл»). Ту-2 отличался простотой пилотирования, в том числе и с одним неработающим двигателем. Однако ввиду перерыва в серийном выпуске, в сколь-нибудь значительном количестве Ту-2 участвовал в боях лишь с середины 1944 г.

Боевое применение

К сожалению, массовое применение Ту-2 началось только к исходу войны, когда наладился серийный выпуск этих машин. Опыт применения первых Ту-2 в 1942 году показал — экипаж всегда успешно отражал атаки мессершмитов и ни одного самолёта не было потеряно. Простота и лёгкость управления нового бомбардировщика выгодно отличала его от капризного Пе-2.

Лишь ненадёжные моторы М-82 портили общее впечатление, но и в случае отказа Ту-2 устойчиво продолжал полёт на одном двигателе.

Массированные вылеты в 1944 году были совершены накануне Выборгской операции, Ту-2 уничтожили тогда многие огневые точки и финские истребители были бессильны, все самолёты успешно отражали их атаки. Почувствовали мощь бомбовых ударов Ту-2 немецкие войска в Белорусии перед началом операции «Багратион».

В апреле 1945 года Ту-2 совместно с Пе-8 в количестве 516 самолётов уничтожали живую силу и боевую технику гитлеровских войск в Кенигсберге. В первый день Берлинской операции Ту-2 сбросили 97 тонн, в последующие дни подавляли оставшиеся очаги сопротивления в центре столицы рейха.

Ту-2 «Летучая мышь»

История создания

В начале 1950-х годов возникла потребность в новом узкоколейном тепловозе, предназначенном в основном для работы на узкоколейных железных дорогах Министерства путей сообщения, а также на магистральных узкоколейных дорогах лесной и торфяной промышленности с большим грузооборотом. К разработке приступил Калужский машиностроительный завод.

Опытный образец тепловоза был изготовлен в 1954 году. В заводской документации первоначально он обозначался как МЭУ-1 (мотовоз с электрической передачей узкоколейный тип первый). Однако к моменту сдачи приёмочной комиссии он был переименован в ТУ1, что больше соответствовало действительности: его никак нельзя было отнести к категории мотовозов, то есть локомотивов мощностью до 150 л. с. с механической передачей. Более того, его можно даже считать первым в СССР узкоколейным тепловозом в классическом понимании.

Было построено два тепловоза. Для проведения испытаний первый из них был передан на Шатурский полигон ЦНИИ МПС. Испытания показали полную непригодность машины к серийному выпуску. Неудачно выбранные параметры противокомпаундных обмоток главного генератора не позволяли полностью использовать мощность дизеля и достигать расчетных тяговых характеристик. Так, зачастую тепловоз мог тронуть с места груженый состав только на высших позициях контроллера.

С целью устранения выявленных недостатков специально для этого тепловоза был разработан новый главный генератор, установленный взамен примененного на ТУ1 типового, незначительной модернизации подверглась также тормозная система тепловоза. Высоковольтная камера, размещенная возле самого пола дизельного помещения и потому неудобная в обслуживании, была существенно увеличена в размерах и перемещена на боковую стенку тепловоза за кабиной машиниста. Для этого было ликвидировано одно окно в дизельном помещении между окном кабины и холодильной секцией со стороны помощника машиниста — наиболее заметное внешнее отличие первых тепловозов от серийных ТУ2.

В таком виде осенью 1955 года на Калужском машиностроительном заводе начался серийный выпуск тепловоза под маркой ТУ2.

Конструкция бомбардировщика

Аэродинамическая схема Ту-2 – это моноплан с высоким расположением крыла, двумя моторами, кабинами закрытого типа и хвостовым оперением с двумя килевыми шайбами.

Крыло полностью изготовлено из дюраля, рамы двигателей и узлы крепления основных стоек смонтированы на переднем лонжероне центроплана. На задней части крыла шарнирно навешивались три секции элеронов и посадочные щитки. В крыле размещались 12 протектированных баков из стали, оборудованные системой инертного газа для нейтрализации паров топлива.

Шайбы киля хвостового оперения и стабилизатор выполнены из металла, рулевые поверхности обтянуты перкалем, на правом руле направления и на двух рулях высоты установлены триммеры.

Разнесённые килевые шайбы обеспечивали лучшую устойчивость при отказе одного двигателя и расширяли огневой сектор верхних пулемётов.

Конвейерная сборка Ту-2

На серийном Ту-2 в экипаже стало четыре человека — лётчик и штурман сидели в одной кабине спиной друг к другу, верхнюю кабину, расположенную сзади, занимал стрелок-радист, а внизу в люковой кабине размещался воздушный стрелок. Мощное стрелковое вооружение позволяло отбивать все атаки вражеских самолётов, огонь из курсовых пушек ШВАК, стоящих в центроплане, вёл лётчик, штурман стрелял из переднего пулемёта носовой кабины, верхний сектор из задней кабины держал стрелок-радист, воздушный стрелок с помощью перископа обстреливал нижний сектор.

Силовая установка Ту-2С состояла из двух моторов АШ-82ФН со взлётной мощностью 1850 л.с. каждый, на первые серийные самолёт Ту-2 ставили двигатели АШ-82 с мощностью 1700 л.с.

На Ту-2 применялась гидравлическая система уборки и выпуска шасси, а пневматическая система была дублирующей. Шасси было трёхопорное с хвостовым колесом, которое втягивалось в фюзеляж и прикрывалось створками. Основные опоры убирались в мотогондолы, складываясь назад.

Компоновочная схема Ту-2

Описание конструкции

Туполевский самолет — двухмоторный с двухкилевым хвостом, целиком металлический высокоплан, оснащенный гидравлически убирающимися трехстоечными шасси и с автоматом пикирования АП-3(М). Разница модификаций были только в оборонительном вооружении, с разницей в оборудовании и типах двигателей.

Системы управления две:

- Основная — жесткие механические тяги при управлении рулями.

- Вспомогательная отвечала за шасси, тормоз, управление бомболюком и хвостом.

Экипаж состоял из пилота, штурмана и двух стрелков. Но иногда летали по трое-пятеро. Их места защищались бронеплитами. В центре самолета находился бомбоотсек, рассчитанный на три тонны, соединенный с центропланом. Имелся бомбоприцел ОПБ-1Д. В хвосте располагался стрелок-радист с огневыми установками.

На самолете располагались две пушки ШВАК и три пулемета Березина. Корпус и центральная часть крыла герметизированы, за счет чего повышалась аэродинамика. Крыло самолета с конструкцией балочного типа оснащено закрылками и рулями крена.

На Ту-2С ставился 14-ти бачный двигатель с инжекторной подачей топлива АШ-82ФН, рассчитанный на 2880 л. Он обладал противопожарной системой, в виде заполнения свободного пространства этих самых баков инертным газом.

Общая информация

ТУ2-001 на Каринской УЖД, изначально выпущенный для колеи 1000 мм

Тепловоз ТУ2 предназначен для вождения пассажирских и грузовых поездов на узкоколейных железных дорогах колеи 750 мм. Он создан на базе ТУ1 и отличается от него установкой новой дизель-генераторной установки (ДГУ).

Производство тепловоза началось в 1955 г. на Калужском машиностроительном заводе. Тепловозы строились до 1958 г. Всего было выпущено около 300 тепловозов этой серии.

Так же по некоторым данным существовала модификация ТУ2 на колею 1000 мм. Она имела ту же серию и была выпущена в количестве 4 экземпляров с отдельной нумерацией 001—004. Достоверно известно, что ТУ2-001 из этой серии был переделан на колею 750 мм и эксплуатировался на торфовозной Каринской узкоколейной железной дороге в Кировской области.

Несмотря на то что тепловоз разработан в 1953 году, по сей день остается одним из лучших локомотивов (качество + надёжность), построенных в СССР. Благодаря удачной конструкции и внешнему сходству с магистральными локомотивами колеи 1520 мм, он был принят в эксплуатацию в качестве учебного локомотива на детских железных дорогах СССР.

По состоянию на 2016 год, большая часть тепловозов этой серии была списана, по состоянию на 2000-е и 2010-е годы производится их постепенная замена на тепловозы ТУ7 и ТУ10. Несколько десятков тепловозов ТУ2, в первую очередь на детских железных дорогах, продолжают работать с поездами или находятся в законсервированном состоянии. Значительная часть локомотивов, эксплуатировавшихся ранее на детских железных дорогах, была сохранена и установлена в качестве памятников, также несколько тепловозов сохранилось на станциях Литовской железной дороги. Часть списанных тепловозов была заброшена или использована в качестве бытовок, остальные порезаны на металлолом.

Технические характеристики

ТУ2-034 сцепляется с пассажирским поездом

ТУ2-191 с поездом испускает дым

- Тип: вагонный, с двумя постами управления и электрической передачей;

- Род службы: грузо-пассажирский, при необходимости можно использовать как маневровый (впрочем как и все остальные локомотивы);

- Осевая формула: 2О — 2О;

- Число ведущих осей: 4;

- тележек: 2;

- Мощность силовой установки: 265 л. с. (195 кВт);

- Конструкционная скорость: 50 км/час;

- Вес служебный при полной экипировке: 32 000 кг;

- Давление на рельс от каждой оси: 8 000 кг;

- Запас топлива: 700 л;

- Запас масла в системе: 120 л;

- Запас песка: 200 кг;

- Запас воды в системе охлаждения с котлом—подогревателем: 185 л;

- Наименьший радиус проходимых кривых: 50 м;

- Максимально достигнутая скорость: 76 км/ч;

Тепловозы памятники

| Номер | Местонахождение | Изображение |

|---|---|---|

| 013 | Станция Аникщай Литовской железной дороги | |

| 040 | Донецкий железнодорожный музей | |

| 051 | Станция Биржай Литовской железной дороги | |

| 064 | Ташкентский железнодорожный музей | |

| 080 | Тюменская детская железная дорога | |

| 090 | Станция Йонишкелис Литовской железной дороги | |

| 094 | Музей узкоколейной техники в Лавассааре | |

| 101 | Музей узкоколейной техники в Лавассааре | |

| 104 | Самарский музей железнодорожного транспорта | |

| 113 | Брестский железнодорожный музей | |

| 122 | Читинская детская железная дорога | |

| 126 | Территория депо Новомосковской детской железной дороги | |

| 141 | Территория НОУ «Школа-интернат № 13 ОАО «РЖД» (Екатеринбург) | |

| 143 | Тюменская детская железная дорога | |

| 169 | Территория депо Алапаевск-2 | |

| 173 | Ростовский музей железнодорожного транспорта, станция Гниловская | |

| 233 | Установлен в сквере перед станцией Родина Горьковской детской железной дороги в Нижнем Новгороде. Установка локомотива приурочена к 75-летию Детской железной дороги. | |

| 243 | Хабаровская детская железная дорога | |

| 245 | Станция Пакруойис Литовской железной дороги |

Вспомогательное оборудование тепловоза

Вспомогательным оборудованием тепловоза называется совокупность устройств, обеспечивающих нормальную работу дизеля, передачи в экипажной части.

К вспомогательному оборудованию, обеспечивающему работу передачи, могут быть отнесены система воздушного охлаждения тяговых электрических машин и система охлаждения рабочей жидкости гидропередачи. Вспомогательным оборудованием экипажной части являются песочная система, система вентиляции кузова, противопожарные устройства и система пожарной сигнализации. Общей для основных агрегатов тепловоза является воздушная система управления.

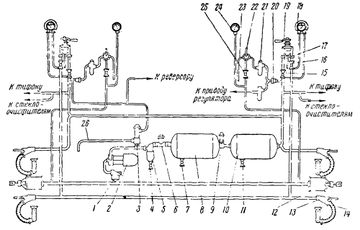

Воздушная система тепловоза

Воздушная система тепловоза (тормозной компрессор, главные и запасные резервуары сжатого воздуха и др.) обеспечивает работу тормозных средств всего поезда, а также ряда вспомогательных устройств тепловозов.

Системы воздухоснабжения и воздушного охлаждения состоят из агрегатов, предназначенных для подачи

воздуха (воздуходувки и нагнетатели — для дизеля, вентиляторы — для охлаждения электрических машин), воздухозаборных устройств (окна, жалюзийные решетки), воздухоочистителей и воздуховодов.

Тормозная система

Тормозная система

Тепловоз оборудован прямодействующим локомотивным тормозом и пролетной трубой с краном машиниста системы Казанцева для

управления тормозами вагонов, следующих в составе поезда. При

управлении прямодействующим тормозом тепловоза сжатый воздух

из главных резервуаров воздушной системы через кран машиниста

4ВК поступает в тормозные цилиндры и создает усилие по штоку

поршня, действующее через рычажную передачу на тормозные

колодки. Наибольшее нажатие тормозных колодок двух тележек

тепловоза равно 18 т при давлении сжатого воздуха в тормозных

цилиндрах 3,8 кг/см2.

Из главных резервуаров общей емкостью 280 л сжатый воздух подводится к крану машиниста локомотивного тормоза 22 и к крану машиниста системы Казанцева 19 автоматического непрямодействующего тормоза, установленных в обеих кабинах машиниста. Для предотвращения заклинивания колес при торможении тепловоза локомотивным тормозом установлен клапан максимального давления, отрегулированный на давление 3,8 кг/см2.

При торможении прямодействующим тормозом воздух из главного резервуара через контакторный фильтр 20, клапан максимального давления 21, кран локомотивного тормоза 22 поступает в тормозные цилиндры 12 обеих тележек. Контроль давления воздуха

79

в тормозных цилиндрах осуществляется по манометру 24, установленному в кабине машиниста. Локомотивный тормоз позволяет

осуществлять ступенчатое торможение и ступенчатый отпуск.

При отпуске сжатый воздух из тормозного цилиндра

уходит через кран локомотивного тормоза 22 по трубке 23

в атмосферу. Нормальным поездным положением крана машиниста

прямодействующего тормоза является перекрыша, при котором

тормозные цилиндры разобщены от главных резервуаров и атмосферы.

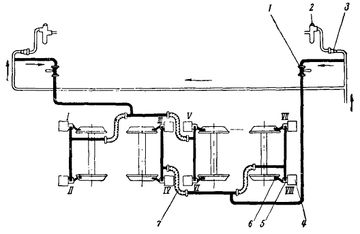

Схема подачи песка

Система пневматических песочниц

Система пневматических песочниц (рис. 59) состоит из кранов 1 управления форсунками песочниц, трубопровода, форсунок 5 и бункеров 4, укрепленных у каждого колеса с наружной стороны на рамных листах тележек. При действии песочниц питание форсунок сжатым воздухом осуществляется из главных резервуаров краном управления песочницами, установленными в кабине машиниста.

При этом подача песка происходит под колесные пары обеих тележек, являющихся передними по ходу движения тепловоза. Так, при движении тепловоза вперед кабиной № 2 работают форсунки песочниц I, II, V, VI, а при движении вперед кабиной № 1, песок подается форсунками VII, VIII, III, IV.

Своевременное и правильное пользование песочницами способствует предупреждению боксования колес тепловоза. Количество песка, подаваемое форсунками под каждое колесо, устанавливается следующее: для форсунок I, II, VII, VIII — 1..2 кг/мин, для форсунок III, IV, V, VI — 0,5..1 кг/мин.

Начиная с тепловоза № 64 ручной кран управления песочницами заменен электропневматическим клапаном с кнопочным управлением.

Конструкция

Кузов тепловоза установлен на две двухосные тележки, у которых все оси ведущие. На каждую тележку рама кузова опирается тремя точками: шаровой пятой и двумя боковыми пружинными скользунами.

В передней и задней частях кузова расположены кабины машиниста, а в средней — машинное отделение. В кабинах находятся

посты управления (рис. 3), на которых размещены приборы управления тепловозом и контроля за работой отдельных агрегатов.

Для обогрева кабин в зимнее время установлены калориферы.

В машинном отделении размещены: дизель-генераторная установка (состоящая из дизеля 1Д12 и спаренного с ним через гибкую или пальцево-втулочную муфту главного генератора), компрессор, холодильник с вентилятором, высоковольтная камера, котел-подогреватель и другие вспомогательные агрегаты. Воздух в дизель поступает по воздуховодам через фильтры типа мультициклон.

Отработавшие газы по двум выпускным охлаждаемым коллекторам через глушители выбрасываются в атмосферу.

Главный генератор — постоянного тока со смешанным возбуждением и самовентиляцией. Ток, вырабатываемый главным

генератором, питает тяговые электродвигатели, которые передают

вращение через цилиндрическую зубчатую передачу колесным

парам тепловоза. Главный генератор используется также для пуска

дизеля. При этом он работает в режиме электродвигателя, получая

питание от аккумуляторной батареи, расположенной под холодильной установкой.

От вала главного генератора через распределительный редуктор

вращение передается: вентилятору холодильника, компрессору,

вентилятору охлаждения тяговых электродвигателей передней тележки, возбудителю и вспомогательному генератору. Вентилятор

охлаждения тяговых электродвигателей задней тележки приводится во вращение от переднего конца коленчатого вала дизеля.

Вспомогательный генератор предназначен для питания электроэнергией цепей управления и освещения, а также вспомогательных

агрегатов тепловоза. Возбудитель питает электроэнергией независимую обмотку возбуждения главного генератора.

Холодильник тепловоза состоит из двух водяных и трех масляных радиаторов и осевого вентилятора, приводимого во вращение

через фрикционную муфту и конический редуктор.

В средней части тепловоза, под кузовом, расположен топливный бак. На тележках у каждого колеса тепловоза установлены

бункера пневматических песочниц. Тепловоз оборудован пневматическим прямодействующим тормозом, пневматическими стеклоочистителями и стеклообогревателями лобовых окон кабин машиниста.

По тяговым качествам тепловоз ТУ2 является самым мощным среди мотовозов и тепловозов, эксплуатирующихся на наших железных дорогах с шириной колеи 750 мм. При трогании с места он развивает силу тяги до 8 500 кг и обеспечивает движение поезда весом 375 т по подъему 9°/00 со скоростью 12 км,ч.

Максимальное значение к. п. д. тепловоза, равное 26%, достигается па 6-й позиции контроллера машиниста при скорости

v = 20 км/ч. Наибольший к. п. д., реализуемый па 8-й позиции

контроллера, составляет около 25%.

Кривые силы тяги и величина к. п. д. получены в результате

паспортных испытаний тепловоза ТУ2, проведенных Всесоюзным

научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта.