Р-7 (ракетное семейство)

Содержание:

- Конструкция ракеты Р-7

- Описание

- Проект ракеты Р-7 на грани закрытия

- Эксплуатация

- Внешние ссылки [ править ]

- Запуски ракет: статистика

- Варианты

- История эксплуатации

- История создания

- Ссылки [ править ]

- Тестирование ракеты V-2

- История создания межконтинентальной ракеты V-2

- Разработка

- Сводка вариантов [ править ]

- Первое падение и последующие взлеты

- [править] На вооружении

Конструкция ракеты Р-7

Р-7 разработана ОКБ-1 и спроектирована по «пакетной» схеме.

Первая ступень ракеты состоит из четырёх боковых блоков, каждый длиной 19 м и наибольшим диаметром 3 м. Они расположены симметрично вокруг второй ступени и соединены с ней верхним и нижним поясами силовых связей.

Конструкция блоков одинакова. Блок состоит из опорного конуса, топливных баков, силового кольца, хвостового отсека и двигательной установки. На всех блоках стояли ЖРД РД-107 с насосной подачей компонентов топлива. Двигатель был выполнен по открытой схеме и состоял из шести камер сгорания. При этом две из них использовались как рулевые. ЖРД развивал тягу 78 т у земли.

Вторая ступень ракеты Р-7 состояла из приборного отсека, баков для окислителя и горючего, силового кольца, хвостового отсека, маршевого двигателя и четырёх рулевых агрегатов. На ней устанавливался ЖРД РД-108, аналогичный по конструкции с РД-107, но имевший 4 рулевые камеры. Он развивал тягу 71 тонн у земли, включался одновременно с двигателями первой ступени ещё на старте и работал, соответственно, дольше чем ЖРД первой ступени.

Запуск всех двигателей обеих ступеней на старте осуществлялся по той причине, что в то время у разработчиков ракеты не было уверенности в возможности надёжного зажигания двигателей второй ступени на большой высоте. С аналогичной проблемой столкнулись американские ракетостроители, создавая в это же время МБР «Атлас».

Все двигатели использовали двухкомпонентное топливо: окислитель — жидкий кислород, горючее — керосин Т-1. Для привода турбонасосных агрегатов ракетных двигателей применялся горячий газ, образующийся в газогенераторе при каталитическом разложении перекиси водорода, а для наддува баков — сжатый азот. Для достижения необходимой дальности полёта установили автоматическую систему регулирования режимов работы двигателей и систему синхронного опорожнения баков (СОБ), что позволило сократить гарантийный запас топлива.

Конструктивно-компоновочная схема Р-7 обеспечивала запуск всех двигателей при старте (в том числе ДУ центрального блока) с помощью специальных пирозажигательных устройств, установленных в каждую из 32 камер сгорания.

Маршевые ЖРД ракеты имели для своего времени высокие энергетические и массовые характеристики, а также высокую надёжность.

У Р-7 была комбинированная система управления. Автономная подсистема обеспечивала угловую стабилизацию и стабилизацию центра масс на активном участке траектории. Радиотехническая подсистема осуществляла коррекцию бокового движения центра масс в конце активного участка траектории и выдачу команды на выключение двигателей. Исполнительными органами системы управления были поворотные камеры рулевых двигателей и воздушные рули.

Для радиокоррекции были построены два пункта управления (основной и зеркальный), удалённых на 276 км от стартовой позиции и на 552 км друг от друга. Измерение параметров движения Р-7 и передача команд управления ракетой осуществлялась импульсной многоканальной линией связи. Она работала в 3-сантиметровом диапазоне волн кодированными сигналами. Специальное счётно-решающее устройство, находившееся на главном пункте, позволяло совершать управление по дальности полёта, оно давало команду выключения двигателя второй ступени при достижении заданной скорости и координат.

После успешных пусков 8К71 как баллистической ракеты она была использована в 1957 году для запуска первых в мире искусственных спутников Земли. С тех пор ракеты-носители семейства Р-7 активно применяются для запуска космических аппаратов различного назначения, а с 1961 года эти ракеты-носители широко используются в пилотируемой космонавтике.

Двигатели ракет семейства Р-7 имеют запоминающуюся конфигурацию.

Описание

R-7 был 34 м (112 футов) в длину, 10,3 м (34 фута) в диаметре и весил 280 метрических тонн (280 длинных тонн; 310 коротких тонн); она имела два этапа, на питании от ракетных двигателей , использующих жидкий кислород (LOX) и керосин и способный доставлять его полезную нагрузку до 8,800 км (5500 миль), с точностью ( СЕРАМИ ) от около 5 км (3,1 миль). Одиночная термоядерная боеголовка имела номинальную мощность 3 мегатонны в тротиловом эквиваленте . Первоначальный запуск был усилен четырьмя навесными жидкостными ракетными ускорителями, составляющими первую ступень, с центральным «маршевым» двигателем, питающим как первую, так и вторую ступени. Каждый навесной ускоритель включал в себя два верньерных подруливающих устройства, а ступень активной зоны — четыре. Система наведения была инерционной с радиоуправлением верньерными двигателями .

Проект ракеты Р-7 на грани закрытия

Итак, не к первому мая, ни даже к 15 мая 1957 года желаемый результат не был получен. Ракета взлетела… но успешным этот запуск можно было считать с большой натяжкой.

В МИК начали подготовку к пуску следующей ракеты (№ 6Л). Предполагалось, что ее вывезут на старт до конца месяца, а 9 июня попробуют пустить. Уже шли предстартовые проверки, когда обнаружились неполадки в бортовом оборудовании. Королёв нервничал. В такие минуты он был непредсказуем, от глубокой сосредоточенности вдруг резко переходил к суровой требовательности. Случалось, срывался на крик, но быстро отходил.

Ракету сняли со стартового стола, предварительно слив топливо. Операция эта достаточно муторная. Недаром на Байконуре родилась песня: «Эх, только б улетела, не дай нам Бог сливать»…

Пуск состоялся 12 июня 1957 г. И тоже – неудача, очередной прототип ракеты Р-7 разрушился на активном участке траектории. На заседании Госкомиссии неожиданно для всех маршал М.И. Неделин предложил снять «семерку» с испытаний: «Военным такое сырое изделие не нужно». Вот тут Королева прорвало. Он доказывал, что имеет право на большее число пусков, что «8К71» по своим показателям в 5-8 раз превышает все, что было достигнуто в ракетной технике, ее дальность и скорость фантастичны, и вообще все в ней характеризуется словами «впервые в мире». Королева поддержали Пилюгин и Руднев.

21 августа 1957 года еще одно испытание. «Семерка» ушла со стартового комплекса, устойчиво отработала на всех этапах полета. Наконец-то это был успех!

Пятый пуск был произведен 7 сентября 1957 г. и тоже прошел успешно. Ракета была отлажена и из “сырого” изделия превратилась в одну из самых надежных конструкций.

Далеко не полный список ракет-носителей созданных на базе Р-7: Восток, Восход, Союз

Эксплуатация

С вооружения Р-7 сняли всего через несколько лет, в 1968 году. Для запуска «семерок» требовался стационарный стартовый комплекс с обширной инфраструктурой.

Ракета, готовая к старту, в боевой готовности долго пребывать не могла, а достигнутая точность была недостаточной.

Но все это касалось только военной специфики. А «исследовательская» карьера «семерки» продолжалась. Еще в 1958 году начались работы над трехступенчатой модификацией «Луна», запустившей на орбиту межпланетные станции. Ее модернизированный вариант «Восток» вывел в космос не только спутники, но и первые в мире пилотируемые космические корабли.

Но самой совершенной и массовой модификацией Р-7 стали ракеты «Союз», ставшие дальнейшим развитием «Восхода». Они используются до сих пор, более того – последняя версия «Союз-2» считается вполне современной по характеристикам. Большую роль, кстати, играет именно отработанность конструкции и отлаженное производство.

Внешние ссылки [ править ]

| .mw-parser-output .navbar{display:inline;font-size:88%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbar-collapse{float:left;text-align:left}.mw-parser-output .navbar-boxtext{word-spacing:0}.mw-parser-output .navbar ul{display:inline-block;white-space:nowrap;line-height:inherit}.mw-parser-output .navbar-brackets::before{margin-right:-0.125em;content:»»}.mw-parser-output .navbar li{word-spacing:-0.125em}.mw-parser-output .navbar-mini abbr{font-variant:small-caps;border-bottom:none;text-decoration:none;cursor:inherit}.mw-parser-output .navbar-ct-full{font-size:114%;margin:0 7em}.mw-parser-output .navbar-ct-mini{font-size:114%;margin:0 4em}.mw-parser-output .infobox .navbar{font-size:100%}.mw-parser-output .navbox .navbar{display:block;font-size:100%}.mw-parser-output .navbox-title .navbar{float:left;text-align:left;margin-right:0.5em}vтеСистемы орбитального запуска | |

|---|---|

|

|

| Текущий |

|

| В развитии |

|

| На пенсии |

|

| Классы |

|

|

| vтеРакетные семейства | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ракеты-носители |

|

||||||||||||||

| Звуковые ракеты |

|

||||||||||||||

| Ракеты |

|

||||||||||||||

| vтеСоветские и российские ракеты-носители | |

|---|---|

| Активный |

|

| В развитии |

|

| На пенсии |

|

| Отменено (попыток запуска нет) |

|

Запуски ракет: статистика

В целом с начала 20 века активность на космодромах мира существенно упала. Если сравнивать двух лидеров в этой отрасли – Россию и США, то последние каждый год производят намного меньше запусков, по сравнению с первой страной. В период с 2004 по 2010 год с космодрома Америки было запущено 102 ракеты, которые успешно справились с поставленными задачами. К тому же, было 5 неудачных запусков. В России успешно завершилось 166 стартов, а 8 закончились аварией.

Среди числа неудачных запусков аппаратов особо заметными являются аварии «Протон-М». С 2010 по 2014 год в результате таких неудач были потеряны не только амии ракеты-носители, но и несколько спутников и даже один иностранный аппарат. Конечно же, подобная ситуация с одной из самых мощных ракет-носителей не могла остаться без внимания: были уволены чиновники, а также причастные к возникновению таки неудач. Кроме того, начали создаваться проекты по совершенствованию космической индустрии России.

Сегодня, как и 50 лет назад, человек не менее заинтересован в освоении космоса. Современный этап отличается возможностью плодотворного международного сотрудничества, что эффективно реализуется в проекте МКС. Но многие моменты нуждаются в доработки, пересмотра или модернизации. Хочется верить, что с использованием новых технологий и знаний статистика запусков в будущем будет более радужной.

Варианты

- SS-6 Заболонь

- Отчетное название НАТО для всех версий R-7, варианты обозначены буквой суффикса в части названия (например, Sapwood-A).

- Р-7 Семёрка

- Первый запуск 15 мая 1957 года, последний запуск 27 февраля 1961 года; 27 попыток запуска, 18 из которых были успешными.

- Р-7А Семёрка

- Первый запуск 23 декабря 1959 года, последний запуск 25 июля 1967 года; 21 попытка пуска, 18 из которых были успешными.

- 8K71

- Обозначение ГРАУ ракеты Р-7 Семёрка ( ГРАУ 8К: Ракеты 71: номер модели)

- 8K74

- Обозначение ГРАУ ракеты Р-7А Семёрка ( ГРАУ 8К: Ракеты 74: номер модели)

- 8К71ПС

- Пусковая установка Спутник-1

Примечание: некоторые варианты R-7 все еще используются:

- Союз-У (11А511У)

- Союз-ФГ (11А511У-ФГ)

- Союз-2.1а (14А14А)

- Союз- 2.1Б (14А14Б)

История эксплуатации

Первая ракетная часть стратегического назначения вступила в строй 9 февраля 1959 года в Плесецке на северо-западе СССР. 15 декабря 1959 года ракета Р-7 впервые прошла испытания в Плесецке. К 1962 году ракеты были полностью развернуты.

Общее количество боевых единиц было ограничено не более чем десятью ракетами с ядерным вооружением, действующими в любой момент. На Байконуре работала единственная стартовая площадка, на Плесецке — от шести до восьми.

Стоимость системы была высокой, в основном из-за сложности строительства в отдаленных районах требуемых крупных стартовых площадок.

Помимо стоимости, ракетный комплекс столкнулся с другими эксплуатационными проблемами. Во время облетов U-2 огромные стартовые комплексы R-7 нельзя было спрятать, и поэтому можно было ожидать, что они будут быстро уничтожены в любой ядерной войне. Кроме того, Р-7 готовился к запуску почти двадцать часов, и его нельзя было оставить в боевой готовности более суток из-за криогенной топливной системы. Следовательно, советские войска не могли постоянно находиться в боевой готовности и могли подвергнуться воздушному удару перед запуском. Кроме того, огромная полезная нагрузка, для которой он был разработан, адаптированный к ранним тяжелым водородным бомбам, стала неактуальной с появлением более легких бомб.

Ограничения Р-7 подтолкнули Советский Союз к стремительно развивающимся ракетам второго поколения, которые были бы более жизнеспособными системами вооружения. К 1968 году Р-7 был списан с военной службы.

Хотя Р-7 оказалась непрактичной в качестве оружия, она стала основой для серии советских космических ракет-носителей одноразового использования , семейства ракет-носителейСоюз». По состоянию на 2018 год в доработанных версиях ( Союз-У , Союз-ФГ и Союз-2 (в том числе безнаддувный вариант 2.1В ) машина все еще находится в строю, совершив более 1840 запусков .

История создания

Первая советская баллистическая ракета Р-1 поднялась в воздух еще в 1948 году. Дальность ее полета не превышала 300 км. Р-2, принятая на вооружение в 1951 году, уже могла достигать цели на дальностях до 600 км. Для того чтобы ядерный заряд попал вглубь вражеской территории, этого было все еще недостаточно, но работать по теме создания ракет с большой дальностью полета уже начали.

В 1955 году в Казахстане началось строительство полигона для испытаний МБР – позже он станет знаменитым космодромом Байконур.

В 1957 году на него стали прибывать из Москвы первые Р-7 (получившие тогда индекс 8К17). Первый пуск «изделия» оказался аварийным. Вообще из пяти первых запусков частично удачным оказался только один, что позволило ТАСС заявить о создании первой межконтинентальной ракеты (умолчав о том, что головная часть разрушилась в атмосфере).

Зато по-настоящему триумфальным стал первый же запуск «гражданского» носителя. В октябре 1957 года с помощью Р-7 вышел на орбиту первый в истории искусственный спутник. В 1958 году началась вторая фаза испытаний. Изменили головную часть — с целью избежать ее разрушения при возврате в атмосферу.

Аварийные пуски продолжались, но разрушения головной части наконец удалось избежать. Окончательно конструкция была доведена после третьей фазы испытаний, прошедшей в течение 1959 года. А в 1960 году ее приняли на вооружение. Для боевых запусков был построен космодром в Плесецке.

Ссылки [ править ]

- ↑ Зак, Анатолий. «Союз-ФГ — долгий путь к пенсии» . Российская космическая сеть . Проверено 19 октября 2017 года .

- ↑ Kosmos 3 занимает третье место среди мировых космических ракет-носителей с почти 450 попытками выхода на орбиту, уступая только R-7 и Thor / Delta.

- ^ Му, Сюэцюань (1 октября 2010 г.). «Россия отправляет в космос военный спутник» . Синьхуа . Проверено 30 сентября 2010 года .

- ↑ В 1983 году самолет « Союз Т-10а» загорелся на стартовой площадке до окончания обратного отсчета, поэтому в списке пусков он не учитывается; вот почему сложение успехов и неудач дает 787 запусков вместо 786.

- ↑ Репортаж НАСА по телевидению о запуске корабля «Союз ТМА-12»

- Макдауэлл, Джонатан. «Стартовый список — Семейство Р-7» . Космическая страница Джонатана . Проверено 21 декабря 2008 .

- Уэйд, Марк. «Союз» . Энциклопедия Astronautica. Архивировано из оригинала на 2010-01-17 . Проверено 21 декабря 2008 .

Тестирование ракеты V-2

Первый успешный испытательный полет состоялся 3 октября 1942 года, ракета достигла высоты 84,5 километра. Самая большая высота полета ракеты была достигнута во время войны, она составляла 174,6 километра – 20 июня 1944 года.

В ходе разработки и тестирования V-2 были выявлены и решены различные проблемы проектирования:

-

⦁ Чтобы уменьшить давление и массу топливных баков, для повышения давления использовались турбонасосы высокого давления.

-

⦁ Небольшая и легкая камера сгорания без прожогов была разработана с использованием центробежных инжекционных сопел, смесительной камеры и сходящегося сопла к горлу для равномерного сгорания топлива.

-

⦁ Для предотвращения прогара в горловине камеры сгорания использовалось пленки охлаждения.

-

⦁ Релейные контакты были более прочными, чтобы выдерживать вибрацию и предотвращать отключение тяги сразу после взлета.

-

⦁ Обеспечение того, чтобы топливные трубы имели свободные от натяжения кривые, уменьшали вероятность взрывов на 1200 – 1800 м.

-

⦁ Пальцы были сформированы с зазором, чтобы предотвратить повреждение, поскольку выхлопная труба расширялась с высотой.

-

⦁ Для управления движения на траектории после старта и при достижении сверхзвуковой скорости, в качестве рулей в выхлопной струе использовались жаростойкие графитовые лопасти.

-

⦁ Для предотвращения самопроизвольных взрывов ракеты при входе в плотные слои атмосферы, все трубки и патрубки ракеты покрывались оловом.

Экспериментальные пуски ракет V-2 в Великобритании, на переднем плане топливозаправщик на базе немецкого автомобиля Opel Blitz.

История создания межконтинентальной ракеты V-2

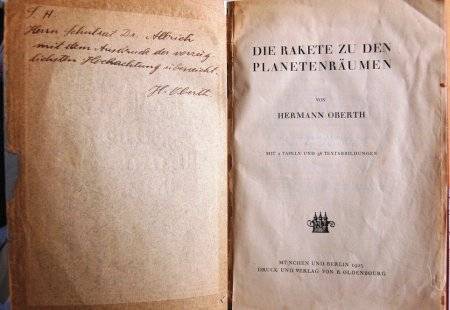

В конце 20-х годов прошлого века молодой инженер Wernher von Braun купил экземпляр книги Hermann Oberth «Die Rakete zu den Planetenräumen» («Ракетка в межпланетном пространстве») ‒ рисунки 3 и 4. С 1930 года он учился в Техническом университете в Берлине, где помогал Oberth в испытаниях жидко-топливных реактивных двигателей. Von Braun работал над своей докторской степенью, когда нацистская партия получила власть в Германии. Капитан артиллерии, Walter Dornberger, организовал исследовательский грант отдела боеприпасов для von Braun, который с тех пор работал рядом с существующим твердотопливным ракетным испытательным полигоном Дорнбергер в Куммерсдорфе.

Рисунок 3. Первая страница книги Hermann Oberth «Die Rakete zu den Planetenräumen».

Диссертация von Braun: «Конструкторское, теоретическое и экспериментальное решение проблемы ракеты-носителя на жидком топливе» (от 16 апреля 1934 года), была отнесена для использования в германской армии, и не была разрешена для открытых публикаций до 1960 года. К концу 1934 года его группа успешно запустила две ракеты, достигшие высот 2,2 и 3,5 км.

В то время Германия очень интересовалась исследованиями американского физика Robert H. Goddard. До 1939 года немецкие инженеры и ученые иногда обращались непосредственно к Goddard по техническим вопросам. Von Braun использовал планы Goddard из разных журналов, при создании серии ракет Aggregat (A), названная по немецкому слову механизма или механической системы.

После успехов в Кумерсдорфе с первыми двумя ракетами серии Aggregate, Wernher von Braun и Walter Riedel начали думать о гораздо более крупной ракете летом 1936 года на основе создаваемого ими же двигателя с 25-и тонной тягой.

После того, как проект А-4 был отложен из-за неблагоприятного испытания аэродинамической стабильности А-3 в июле 1936 года, von Braun продолжил работу по доведению ракеты А-4 в 1937 году. И после «обширной серии испытательных пусков модели испытаний серии А-5», с использованием двигателя, переработанного из ранних серий A-3 Walter Thiel, техническая документация и конструкция ракет А-4 были заказаны в период 1938/39 годов. В течение 28 – 30 сентября 1939 года в Peenemünde состоялась встреча «День мудрости», посвященная финансированию университетских исследований для решения ракетных проблем.

Рисунок 4. Проект ракеты, которую предлагал Hermann Oberth, и которая была воплощена в металле Wernher von Braun.

К концу 1941 года Центр исследований армии в Peenemünde обладал технологиями, необходимыми для успешного запуска ракет А-4.

Четырьмя ключевыми технологиями ракет А-4 были:

-

⦁ большие жидкотопливные реактивные двигатели;

-

⦁ сверхзвуковая аэродинамика;

-

⦁ гироскопическая система управления и механический компьютер;

-

⦁ рули управления в газовой струе.

В начале сентября 1943 года von Braun пообещал Комиссии по дальнобойной бомбардировке, что развитие ракет А-4 будет «практически завершено или закончено», но даже к середине 1944 года полный список деталей ракет А-4 по-прежнему был недоступен. Hitler был достаточно впечатлен энтузиазмом своих разработчиков и нуждался в «чудодейственном оружии» для поддержания морального духа Германии, поэтому он санкционировал развертывание ракет в большом количестве. Ракеты V-2 собирались на подземном заводе Mittelwerk с привлечением заключенных из концентрационного лагеря Mittelbau-Dora.

Разработка

Р-7 опытный образец

Из-за кластерной конструкции каждая ракета-носитель имела свои топливные баки. Группе разработчиков предстояло разработать систему для регулирования соотношения расхода компонентов ракетного топлива и синхронизации расхода между ускорителями.

Начиная с Р-1 , который был копией немецкого Фау-2 , отдельно стоящая ракета запускалась с горизонтальной площадки. Оказалось, что собрать кластер из центрального ядра и четырех бустеров на колодке без его развала практически невозможно. Также порыв ветра мог сбить ракету с площадки. Решение заключалось в том, чтобы удалить подушку и подвесить всю ракету на фермах, которые выдерживают как вертикальную весовую нагрузку, так и горизонтальные силы ветра. Система запуска моделировала условия полета с помощью накладных ускорителей, выдвигающих вперед центральное ядро.

Ракета Р-7 была еще одной советской попыткой построить успешную ракету для полета в космос. Ракета имела несколько ключевых особенностей, делавших ее уникальной. Одной из главных особенностей ракеты было множество различных двигателей, которые использовались для приведения в движение. Из четырех ременных маршевых двигателей все они приводились в движение двигателем РД-107 . Для рулевого управления использовались двигатели Вернье , а на Р-7 их было четыре. Нониусом для ракеты служил двигатель РД-108 .

У новой ракеты был индекс ГРАУ 8К71. Первый готовый к полету аппарат был доставлен на космодром Байконур 1 мая 1957 года и поднялся в воздух 15 мая. Практически сразу при взлете в лямке Блока Д вспыхнул пожар. Он оторвался от ракеты-носителя в момент T + 88 секунд, и она разбилась на расстоянии 400 км (248 миль) вниз. При следующей попытке 11 июня (в тот же день, когда Соединенные Штаты провели первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты) короткое замыкание вызвало неконтролируемое вращение ракеты и ее распад через 33 секунды после старта. Первый успешный длительный полет протяженностью 6000 км (3700 миль) был совершен 21 августа 1957 года. Макет боеголовки упал в Тихом океане, и пять дней спустя ТАСС объявил, что Советский Союз «успешно провел испытания многоступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты. ракета «. Модифицированная версия ракеты (8К71ПС) вывела Спутник-1 на орбиту с Байконура 4 октября 1957 года и Спутник-2 3 ноября 1957 года.

Следующее испытание межконтинентальной баллистической ракеты состоялось 30 января 1958 года, но крепления не смогли четко разделиться и повредили трубопровод в основной ступени, который потерял тягу и ударился далеко от цели. Эти первые полеты выявили ряд конструктивных недостатков Р-7, которые потребовали внесения в ракету множества модификаций. Испытания продолжались до декабря 1959 года, и последний оригинальный 8K71 поднялся в воздух 27 февраля 1961 года. В результате дополнительных разработок появился 8K74 (также известный как R-7A), который был легче, имел лучшие навигационные системы, более мощные двигатели, увеличил дальность полета до 12000 километров (7500 миль) за счет перевозки большего количества топлива и увеличенной полезной нагрузки до 5370 кг (11840 фунтов). Помимо первых запусков спутника, 8K71 лег в основу ускорителя 8K72, используемого для зондов Luna первого поколения. Шесть из девяти зондов «Луна», запущенных на 8К72, вышли из строя. В сочетании с неудачным запуском спутника 27 апреля 1958 года это привело к тому, что общий рекорд космического запуска ракеты-носителя составил 6 успешных при 13 попытках. Усовершенствованный 8К74 лег в основу более поздних ускорителей «Восток» и «Молния», значительно повысив надежность.

Сводка вариантов [ править ]

Все ракеты семейства Р-7 перечислены здесь по дате ввода в эксплуатацию. Большинство ранних вариантов Р-7 снято с вооружения. Активные версии (по состоянию на 2019 год) показаны зеленым.

| Имя | Индекс ГРАУ | Функция | Кол-во основных этапов | Первый полет | Заключительный полет | Запускает | Замечания | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Общий | Успех | Отказ (+ частичный) | |||||||

| Р-7 Семёрка | 8K71 | МБР | 1 | 15 мая 1957 года | 27 февраля 1961 г. | 27 | 18 | 9 | Первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета |

| Спутник-ПС | 8К71ПС | Ракета-носитель | 1 | 4 октября 1957 г. | 3 ноября 1957 г. | 2 | 2 | Первая в мире ракета-носитель Запущена Спутник-1 и Спутник-2 | |

| Спутник | 8A91 | Ракета-носитель | 1 | 27 апреля 1958 г. | 15 мая 1958 года | 2 | 1 | 1 | Запущен Спутник-3 |

| Луна | 8K72 | Ракета-носитель | 2 | 23 сентября 1958 г. | 16 апреля 1960 г. | 9 | 2 | 7 | Запущены первые лунные зонды |

| Р-7А Семёрка | 8K74 | МБР | 1 | 23 декабря 1959 г. | 25 июля 1967 г. | 21 год | 18 | 3 | Единственная боевая версия МБР. Улучшенная система дальности и наведения. Доступно было всего 6 стартовых позиций. Используется как база для модов 11А57 и более поздних версий. |

| Восток-Л | 8К72Л | Ракета-носитель | 2 | 15 мая 1960 г. | 1 декабря 1960 г. | 4 | 3 | 1 | |

| Молния | 8K78 | Ракета-носитель | 3 | 20 января 1960 г. | 3 декабря 1965 г. | 26 | 12 | 14 | |

| Восток-К | 8К72К | Ракета-носитель | 2 | 22 декабря 1960 г. | 10 июля 1964 г. | 13 | 11 | 2 | Используется для пилотируемых миссий » Восток» Первая ракета, запускающая человека в космос. |

| Молния-Л | 8К78Л | Ракета-носитель | 3 |

|

|||||

| Восток-2 | 8A92 | Ракета-носитель | 2 | 1 июня 1962 г. | 12 мая 1967 года | 45 | 40 | 5 | |

| Полет | 11A59 | Ракета-носитель | 1 | 1 ноября 1963 г. | 12 апреля 1964 г. | 2 | 2 | ||

| Восход | 11A57 | Ракета-носитель | 2 | 16 ноября 1963 г. | 29 июня 1976 г. | 300 | 277 | 23 | Запущенный с экипажем ВОСХОД 1 и ВОСХОД 2 миссии |

| Молния-М | 8К78М | Ракета-носитель | 3 | 19 февраля 1964 г. | 30 сентября 2010 г. | 297 | 276 | 21 год | |

| Восток-2М | 8А92М | Ракета-носитель | 2 | 28 августа 1964 г. | 29 августа 1991 г. | 94 | 92 | 2 | |

| Союз / Восток | 11A510 | Ракета-носитель | 3 | 27 декабря 1965 г. | 20 июля 1966 г. | 2 | 2 | ||

| Союз | 11A511 | Ракета-носитель | 2 | 28 ноября 1966 г. | 24 мая 1975 года | 30 | 28 | 2 | Запущенный несколько с экипажем Союз миссии |

| Союз-Б | 11К55 | Ракета-носитель | 2 |

|

|||||

| Союз-В | 11K56 | Ракета-носитель | 2 |

|

|||||

| Союз-Р | 11A514 | Ракета-носитель | 2 |

|

|||||

| Союз-Л | 11A511L | Ракета-носитель | 2 | 24 ноября 1970 г. | 12 августа 1971 года | 3 | 3 | ||

| Союз-М | 11А511М | Ракета-носитель | 2 | 27 декабря 1971 г. | 31 марта 1976 г. | 8 | 8 | ||

| Союз-У | 11A511U | Ракета-носитель | 2 или 3 | 18 мая 1973 года | 22 февраля 2017 г. | 786 | 765 | 22 | Одна из самых запускаемых ракет-носителей из когда-либо построенных Используется для ряда запусков кораблей » Союз». |

| Союз-У2 | 11A511U2 | Ракета-носитель | 2 | 23 декабря 1982 г. | 3 сентября 1995 г. | 72 | 72 | Используется для ряда запусков космических кораблей » Союз». |

|

| Союз-ФГ | 11A511U-FG | Ракета-носитель | 2 или 3 | 20 мая 2001 г. | 25 сентября 2019 г. | 70 | 69 | 1 | Используется для экипажем Союз запусков, окончательный запуск был Союз МС-15 на 25 сентября 2019 года. |

| Союз-2.1а / СТА | 14A14A | Ракета-носитель | 2 или 3 | 8 ноября 2004 г. | Активный | 46 | 43 | 2 + 1к | Используется для экипажа Союза запусков с Союз МСА-16 на 9 апреля 2020 г. В августе 2019 года ракета — носитель сечения на необитаемый Союз МС-14 на орбиту, чтобы проверить космический аппарат на новой ракете. |

| Союз-2.1б / СТБ | 14A14B | Ракета-носитель | 2 или 3 | 27 декабря 2006 г. | Активный | 52 | 49 | 2 + 1к | |

| Союз-2-1в | 14A15 | Ракета-носитель | 2 | 28 декабря 2013 г. | Активный | 6 | 5 | 1p | На самом деле, не являясь членом семейства Р-7, 1-я ступень использует совершенно новую конструкцию, в которой используются излишки двигателей НК-33 от пусковой установки Moon N-1 и без ускорителей. |

|

Первое падение и последующие взлеты

Первое неудачное испытание Р-7 состоялось весной 1957 года. МБР набрала высоту, но спустя 1,5 минуты начала стремительно падать. Спустя еще несколько тестов конструкторам удалось устранить недоделки. Летом того же года Р-7 снова поднялась в воздух и преодолела более 6000 км – так СССР стал обладателем первой в мире МБР.

И этот полет «семерки» не прошел гладко, часть ракеты была разрушена вследствие термодинамических перегрузок. В 1958 году в строение Р-7 было внесено более 90 правок, усовершенствованная конструкция больше не имела технических неполадок. Теперь обновленная модель Р-7 позволяла уменьшить время ее подготовки к запуску, улучшить точность и увеличить дальность полета до 12 000 км.

[править] На вооружении

Постановлением от 20 января 1960 года межконтинентальную баллистическую ракету Р-7 (8К71) приняли на вооружение Советской Армии.

Первое подразделение стратегических ракет начал функционировать 9 февраля 1958 на полигоне Плесецк у поселка Плесецк в Архангельской области РСФСР (ныне — Российская Федерация). Первое испытание ракеты состоялось 15 декабря 1959 года. Стартовую позицию закончили строить 1 января 1960 года. 16 июля состоялось два учебно-боевых пуска.

Строительство полигона было очень дорогим, преимущественно из-за сложности строительства в отдаленном регионе крупных стартовых комплексов. Проектная стоимость одного стартовой площадки составляла 5 % советского оборонного бюджета. Американцы столкнулись с похожими проблемами — первое поколение боевых ракет требовало значительных затрат.

Построено четыре стартовых комплекса для ракет Р-7.

12 сентября 1960 года на вооружение приняли МБР Р-7А, которая имела больше топлива во второй степени благодаря уменьшению количества электроники, уменьшило массу и увеличило дальность стрельбы на 500 км, новую головную часть и упрощенную систему радиоуправления.

После разведывательных полетов У-2 огромные стартовые комплексы перестали быть тайной для США и могли быть быстро уничтожены в случае ядерной войны. Перед стартом ракету доставляли с технической позиции железнодорожным транспортно-установочным лафетом и устанавливали на массивное пусковое устройство. Подготовка ракеты к запуску продолжалась почти 20 часов. Ракета не могла находиться заправленной более суток, поскольку имела криогенную систему. Ракеты не могли находиться в постоянной боевой готовности и были защищены от воздушной атаки. Р-7 разрабатывалась для запуска ранней тяжелой водородной бомбы, но после появления легких по массе бомб утратила свое значение.

К концу 1968 года обе ракеты сняли с вооружения.