Оперативно-тактический ракетный комплекс 9к72 «эльбрус» (ссср)

Содержание:

- [править] Модификации на базе Р-7

- Межконтинентальная баллистическая ракета Р-9А

- 2К5 Коршун, ракета 3Р7

- Считаные единицы

- I. Общие положения

- Боевой опыт

- VII. ОСНОВНЫЕ ГОТОВНОСТИ

- По требованию времени

- СООБЩЕНИЕ О ФАКТЕ ИЗЛИШНЕЙ УПЛАТЫ (ИЗЛИШНЕГО ВЗЫСКАНИЯ) НАЛОГА (СБОРА, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ, ШТРАФА) N ____

- ОГЛАВЛЕНИЕ

- История создания

- 9К52 Луна-М — FROG-7

- 2К1 Марс — FROG-2

[править] Модификации на базе Р-7

Союз-ФГ

С конца 1959 года начались летно-конструкторские испытания ракеты Р-7А (8К74) с разделяющейся головной частью новой конструкции и без системы радиоуправления. Дальность полета ракеты существенно возросла. Упростили методику подготовки ракеты к запуску. При ЛКИ испытали восемь ракет, из которых семь свою задачу выполнили. Ракета Р-7А приняли на вооружение, на замену ракеты Р-7. Двухступенчатая ракета Р-7 — ракета-носитель «Спутник» (8К71ПС и 8А91) использовалась для запуска первых трех искусственных спутников Земли.

Трехступенчатые ракеты-носители 8К72 с блоком Е («Восток»), и 11А511 с блоком I («Союз») использовались для полетов в дальний космос и на Луну, полетов пилотируемых космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз». Впоследствии эти ракеты-носители использовали для запуска космических кораблей типа «Зенит», «Метеор», «Электрон», «Прогресс» и др.

Четырехступенчатая ракета-носитель 8К78 с блоками ИЛ («Молния») использовалась для запусков автоматических межпланетных станций к Марсу и Венере, запусков спутников связи типа «Молния».

При создании трехступенчатой и особенно четырехступенчатой ракет-носителей встретились новые проблемы, связанные преимущественно с запуском двигателей в условиях космического пространства и невесомости, которые приводили к аварийным последствиям.

Значительная роль в модернизации ракет типа Р-7, принадлежит Куйбышевском филиала ОКБ-1, а затем ЦСКБ (Д. И. Козлов) и завода «Прогресс», который изготовлял эти ракеты. Четвертая ступень ракеты 8К78 с 1965 года разрабатывается и производится в НПО им. Лавочкина.

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-9А

Слева от входа в здание музея установлен габаритно-весовой макет межконтинентальной баллистической ракеты первого поколения Р-9А. Всего выпущено 70 серийных МБР Р-9 и Р-9А. Все они произведены на Куйбышевском авиационном заводе №1 (в декабре 1961 года переименован в завод «Прогресс»). Вот что Борис Евсеевич Черток об имевшей место конкуренции кислородно-керосиновых ракет Королёва и изделий Янгеля на компонентах диметилгидразин/азотная кислота:

«По числу ШПУ, дежуривших в ожидании возможной ядерной войны, Р-9А сильно-отстала от шахтного варианта Р-16У, которая была принята на вооружение в июле 1963 года, на два года раньше Р-9. Ракета Р-16 имела полностью автономную систему управления. КВО головных частей составляло 2700 метров. Ракета могла оснащаться легкой головной частью мощностью 3 мегатонны и тяжелой — мощностью 6 мегатонн. Когда разгорелись споры о преимуществах и недостатках ракет на высококипящих компонентах по сравнению с кислородными, мы отбивались тем, что у Р-16 время готовности практически ненамного меньше, чем у девятки. Р-16 не могла долго находиться в заправленном состоянии — агрессивные компоненты способны были привести в негодность арматуру. Поэтому ракеты дежурили с пустыми баками. Хотя Р-16 стала базовой ракетой для формирования мощных соединений РВСН, но она к 1965 году, так же как и Р-9А, по многим показателям уступала американским межконтинентальным ракетам. Р-9А и Р-16 следует отнести к первому поколению наших межконтинентальных ракет, находившихся длительное время на боевом дежурстве.»

Итак, двухступенчатая Р-9А стала последней кислородно-керосиновой ракетой. Из этой концепции было выжато всё возможное. Следующие поколения отечественных МБР были либо твёрдотопливными, либо использовали высококипящее топливо. Что же касается музейного экспоната, то с 1965 года на этом месте находился габаритно-весовой макет одноступенчатой баллистической ракеты средней дальности Р-5М – первой советской ракеты, получившией ядерную головную часть. Р-9А установили возле музея уже в 1980-ых годах.

2К5 Коршун, ракета 3Р7

ДАННЫЕ НА 2015 г. (стандартное пополнение)

Комплекс 2К5 «Коршун», ракета 3Р7

Тактическая ракета. Проектирование жидкостной тактической ракеты для залповой стрельбы начато в 1952 г. ОКБ-3 НИИ-88 (Подлипки, Московская область), главный конструктор Д.Д Севрук. В 1953 г. работы по теме получили официальный статус – 19 сентября вышло Постановление Совмина СССР № 2469-1022 о разработке реактивной системы «Коршун». Комплекс 2К5 «Коршун» с жидкостными неуправляемыми ракетами 3Р7 предназначался, в первую очередь, для создания коридоров в обороне противника для наступающих танков. Предполагалось вести огонь с подвижных автомобильных установок одновременно 2-мя, 3-мя дивизионами на дальность до 55 км.Испытания ракет проводились начиная с июля 1954 г. с пускового стенда. Подготовка к серийному производству на заводе «Ижмаш» (г.Ижевск) начата в 1956 г. Серийное производство комплекса начато в 1957 г. Комплекс находился в опытной эксплуатации в ВС СССР. Ракета имела низкую точность и высокую аварийность при отрицательных температурах воздуха (взрывалась, Гринберг В.Н.). Машины комплекса неоднократно участвовали в Парадах на Красной площади в Москве с 1957 г. Производство прекращено после изготовления небольшой партии комплексов по Постановлениям Совмина СССР № 2399-рс от 26.08.1959 г. и № 135-48 от 05.02.1960г.Отдельная благодарность за помощь в обобщении данных по ракетам «Коршун» пользователю форума Militaryrussia.ru «dimon-13».

Считаные единицы

В ходе пандемии COVID-19 ВОЗ столкнулась с проблемой различия между тестами на антитела. Оказалось, что разные производители определяют количество антител в «собственных» единицах, поэтому при сравнении результатов нередко возникает путаница. Поэтому организацией был принят международный стандарт — единицы измерения антител к SARS-CoV-2 — BAU/мл (binding antibody units, единицы связывающих антител. — «Известия»).

Вскоре Росздравнадзор письмо к субъектам обращения медицинских изделий, руководителям территориальных органов Росздравнадзора, медицинским организациям, а также органам управления здравоохранением субъектов Российской Федерации. В нем ведомство говорит о необходимости представлять результаты исследований антител к коронавирусу с использованием условных единиц BAU.

BAU-эффект-4

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Там же размещен список тестов (сейчас их шесть), для которых официально получен коэффициент пересчета в единицы ВОЗ.

В частности, в документе упоминаются три распространенные в РФ системы — их производят итальянская компания «ДиаСорин», немецкая «Рош Диагностике» и ирландская «Эбботт». Результат «ДиаСорин» переводится в BAU/мл умножением на 2,6, «Эбботт» — умножением на 0,142, а «Рош Диагностике» — делением BAU/мл на 0,972.

С помощью тестов «Эбботт» анализ тестов на уровень антител IgG к SARS-CoV-2 определяют компании «Инвитро» и «Гемотест», «Хеликс» использует «ДиаСорин», клиника «Альфа-Центр Здоровья» — Рош Диагностик.

— Приведение результатов тестов к единой системе позволит сравнивать их между собой, — пояснил научный сотрудник лаборатории биокатализа ИБХ РАН вирусолог Георгий Скрябин. — Если объяснять метафорично, разные организации измеряют количество антител к SARS-CoV-2 в разных единицах — это как расстояние можно мерять в фунтах, сантиметрах, ярдах… И вполне может получиться так, что значение «13», полученное с помощью одного теста, больше значения «300», полученного с помощью другой системы. Поэтому такая стандартизация значительно облегчит жизнь пациентам и врачам. Например, с помощью такого стандарта будет проще определить, какой уровень антител все-таки нужен для защиты от заражения COVID-19, а пациентам будет проще сравнивать данные тестов.

BAU показывают, насколько сильно антитела связываются с конкретным белком вируса, поясняет Георгий Скрябин. Вирус связывается с клеткой рецептор-связывающим доменом S-белка. Поэтому можно говорить, что если связывание хорошее, то и защита будет хорошая. Этот метод определения количества антител хорошо работает в случае вакцинированных «Спутником V», отметил эксперт.

BAU-эффект-2

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Недавно директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 300 единиц антител (BAU) защищают от «Дельты» полностью. Если у человека 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19, сообщил он. Свое утверждение академик основывает на результатах совместного с департаментом здравоохранения Москвы исследования — в нем приняли участие 4 тыс. москвичей.

Однако министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья отметил: уровень антител, достаточный для защиты от коронавирусной инфекции, достоверно определить пока нельзя.

I. Общие положения

1. Настоящие Технические условия определяют эксплуатационные требования:

— по хранению, проверкам и контрольным испытаниям изделия 8К14 (8К14-1) в постоянных хранилищах (на базах, в арсеналах) и в войсках;

— по транспортированию и погрузочно-разгрузочным работам;

— по готовностям (приложение 3);

— по переводу изделия из одной готовности в другую;

— по регламентным работам в каждой готовности;

— по подготовке изделия к пуску и производству пуска;

— по аварийному выключению двигательной установки (АВД).

Изделия 8К14 (8К14-1) могут эксплуатироваться с головными частями (ГЧ) 8Ф14 (269А), 9НЗЗ (РА17, РА17-2, РА17-3), 9НЗЗ-1 (РА104, РА104-01, РА104-02), 8Ф44, 8Ф44Г1.

Эксплуатация изделий 8К14 (8К14-1), 8Ф14 (269А), 9НЗЗ (РА17), 9НЗЗ-1 (РА104) производится по документации, указанной в ВЭД/8К14.

Все требования по эксплуатации головных частей РА17 распространяются на ГЧ РА17-2, РА17-3, а ГЧ РА104 — на ГЧ РА104-01, РА104-02.

В дальнейшем по тексту настоящих Технических условий ГЧ РА17-2, РА17-3, РА104-01, РА104-02 не упоминаются.

Эксплуатация головных частей 8Ф44, 8Ф44Г1 производится по документации, указанной в ВЭД/8Ф44, ВЭД/8Ф44Г1 соответственно.

Личный состав, допущенный к эксплуатации изделий, должен знать материальную часть.

Эксплуатация съемного оборудования, головных частей и приборов, указанных в ведомости комплектации изделия, должна производиться в соответствии с инструкциями на их эксплуатацию и настоящими ТУ.

2. Комплект агрегатов наземного оборудования для работ с изделием на технической и стартовой позициях определяется ведомостью наземного оборудования (ВНЗ).

Указанное оборудование должно иметь формуляры (паспорта) с отметками о выработанном ресурсе, техническом состоянии и ремонте с заключением о допуске этих агрегатов к работе. Данное оборудование должно эксплуатироваться в соответствии с инструкциями на их эксплуатацию.

3. Комплект испытательно-пускового оборудования систем управления, АПР и ЭСВП должен проверяться:

а) в хранилищах и на ТП — приборами 2В34 и 9В49;

б) в стартовом агрегате — приборами 2В34, 2В27, ЭО-3 с помощью заглушек ОШО (К2.275) и ОШО (9В154/0-100).

Проверка проводится после каждого развертывания и перед погрузкой на стартовый агрегат очередного изделия в соответствии с инструкциями ЖЭ1.261.015И для СА 2П19. БИ1.621.002И для СА 9П117 (9П117М, 9П117М1) и ЖЭ1.261.014И для 2В11.

Автономная проверка приборов систем управления и АПР в процессе эксплуатации изделия проводится машиной автономных испытаний 9В41 на ТП и комплектом оборудования согласно ведомости испытательного оборудования (ВИО) в хранилищах.

При проведении испытаний температура помещения для испытательно-пускового электрооборудования должна быть не ниже +10°С.

4. Готовность приборов СУ и АПР к пуску (кроме батареи 1СБ18М, 1СБ25М) при температуре окружающей среды от — 40°С до +50°С обеспечивается за 5 мин.

Готовность к пуску батарей 1СБ18М, 1СБ25М обеспечивается за время, указанное в табл. 1.

| Температура окружающей среды, °С | Время обогрева батарей, мин. | |

| 1СБ18М | 1СБ25М | |

| От +50 до -15 | Обогрев не требуется | Обогрев не требуется |

| От -15 до -20 | 5 | 5 |

| От -20 до -25 | 12 | 5 |

| От -25 до -30 | 12 | 12 |

| От -30 до -40 | 15 | 15 |

Для обеспечения 5-минутной готовности к пуску батарей 1СБ18М, 1СБ25М при температуре окружающей среды от — 15°С до — 40°С батареи должны быть предварительно прогреты в режиме, указанном в табл. 2.

Таблица 2

Боевой опыт

В Советском Союзе ракетные комплексы 9К72 были сведены в ракетные бригады Сухопутных войск. Обычно в бригаду входит три огневых дивизиона, по три батареи в дивизионе. В каждой батарее – одна СПУ 9П117 (9П19, 9П19М) и ТЗМ. Всего в бригаде – девять СПУ и девять транспортно-заряжающих машин.

С 1973 года вариант ракетного комплекса 9К72Э начал поставляться на экспорт, первые ракеты Р-17Э (8К14Э) приобрел Египет. Комплекс с ракетами Р-17Э и Р-300Э (при разработке ракета Р-17 имела индекс Р-300) экспортировался в страны Варшавского договора, в Египет, Ирак, Ливию, Сирию, Йемен, Северную Корею. По приказу МОП от марта 1989 года Воткинский машзавод изготовил головные части к ракетам Р-17 (8К14) для оказания военной помощи Республике Афганистан. Ракетный комплекс 9К72Э находится на вооружении следующих стран: Сирии (одна бригада – 18 СПУ), Ливии (72 СПУ), Северной Кореи (24 СПУ), Ирака (две бригады – 36 СПУ), Йемена и Афганистана.

Экспортный вариант комплекса 9К72 имеет опыт боевого использования – в арабо-израильских войнах (Египет обстреливал ракетами Израиль), в ирано-иракской войне, других столкновениях в зоне Персидского залива. Ирак в 1991 году выпустил 133 ракеты Р-300 по территории Израиля, Саудовской Аравии и Бахрейна, 80 ракет достигли цели, семь сошли с траектории и только 46 (по другим данным – 47) сбиты ЗРК «Пэтриот» американского производства. Морально устаревший «Скад-Б» обладал достаточно высокой боевой устойчивостью. Кроме этого, ракетный комплекс 9К72 применялся в 80-х годах при ведении боевых действий в Афганистане.

VII. ОСНОВНЫЕ ГОТОВНОСТИ

85. Основные готовности определяют:

— состояние изделия для каждой готовности;

— объем и порядок проведения работ по переводу изделия из одной готовности в другую;

— объем и порядок регламентных проверок в каждой готовности.

Готовность изделия к пуску характеризуется шестью основными готовностями. Состояние агрегатов наземного оборудования должно обеспечивать перевод изделия в различные готовности.

Готовность 6

86. Изделие прошло автономные и комплексные испытания, на изделие установлены гироприборы 1СБ9, 1СБ10, 1СБ12 и графитированные рули, подсоединены кабели и трубопроводы к ампульным батареям 1СБ18М и 1СБ25М; пневмоблок изделия заправлен воздухом согласно таблице п. 94 л настоящих ТУ. Изделие готово к транспортированию.

Время нахождения изделия в готовности 6 в полевых условиях — один год.

Готовность 5

87. Изделие в гермоукупорке без ее герметизации находится на грунтовой тележке или стартовом агрегате без гермоукупорки, проверено, заправлено компонентами топлива (кроме ПГ) и подготовлено к транспортированию.

Время нахождения изделия в готовности 5 — один год в соответствии с п. 25 настоящих ТУ.

Готовность 4

88. Изделие находится на грунтовой тележке или стартовом агрегате, заправлено компонентами топлива (кроме ПГ). Головная часть проверена и пристыкована. Изделие без гермоукупорки. Обводы люков, стык ГЧ с приборным отсеком и головки винтов люков приборного отсека оклеены полиэтиленовой лентой с липким слоем. На головную часть (кроме ГЧ 8Ф44) надет термочехол. Изделие готово к транспортированию.

Время нахождения изделия в готовности 4 — один год в соответствии с п. 25 настоящих ТУ.

Готовность 3

89. Стартовые позиции привязаны.

Стартовые агрегаты с изделиями в походном положении на точке пуска в окопах (на площадках) или вблизи них и замаскированы.

Баллистические характеристики изделий известны в батареях и штабах дивизионов. В штабы регулярно поступают метеобюллетени.

Время нахождения изделия в готовности 3 — один год в соответствии с п. 25 настоящих ТУ.

П р и м е ч а н и е.

Разрешается нахождение изделия без пристыкованной головной части. В этом случае стыковку головной части с изделием производить при нахождении изделия на стартовом агрегате.

Готовность 2

90. Стартовые позиции привязаны.

Стартовые агрегаты с изделиями на точках пуска в окопах (на площадках) подготовлены к подъему изделий, расчехлены и замаскированы.

Необходимые проверки изделий проведены, напряжение с борта изделия и пультов СА снято. Приборы наведения расставлены, необходимые отсчеты сняты. В штабы регулярно поступают метеобюллетени.

Время нахождения изделия в готовности 2 — один год в соответствии с п. 25 настоящих ТУ.

Готовность 1

91. Стартовые позиции привязаны.

Стартовые агрегаты с изделиями на точках пуска в окопах (на площадках). Изделия в вертикальном положении подготовлены к пуску в полном объеме и наведены в цель.

Бортовые приборы изделий и пульты СА находятся под напряжением. В штабы регулярно поступают метеобюллетени.

Время нахождения изделия в готовности 1 — 2 ч с учетом п. 5 настоящих ТУ.

92. При подготовке изделия к пуску из различных готовностей необходимо руководствоваться примерными графиками, приведенными в приложении 3 настоящих ТУ.

Пуск изделия допускается производить со стартовых агрегатов, находящихся в окопе, подготовленном в соответствии с Рекомендациями по оборудованию окопа специального профиля для пусковых установок 2П19, 9П117 (9П117М).

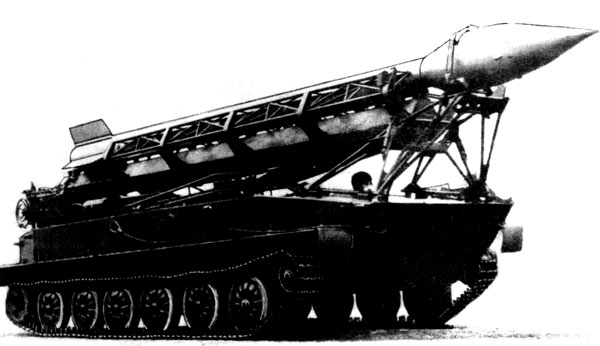

По требованию времени

Новые требования по ведению сухопутных операций, большая подвижность войск в современной войне, повсеместное внедрение тактического ядерного оружия и других средств массового поражения в войска – все это требовало совершенствования всех видов оружия, в том числе и ракетного. Для замены первых отечественных малогабаритных оперативно-тактических ракет Р-11 с обычной боевой частью (БЧ) и Р-11М с ядерной БЧ в 1957 году в СКБ-385 (главный конструктор В. П. Макеев) начаты НИР «Урал» по одноступенчатой жидкостной ОТР Р-11МУ (8K12) с неотделяемой головной частью. В это же время в инициативном порядке предложен и более совершенный вариант конструкции ракеты.

Коллаж Андрея Седых

Коллаж Андрея Седых

Инициативу СКБ-385 поддержал главный конструктор ОКБ-1 С. П. Королев, а впоследствии и заместитель министра К. Н. Руднев. Технические предложения нашли одобрение в ГАУ Советской армии.

Оперативно подготовлено и выпущено в апреле 1958 года постановление правительства о создании комплекса с ракетой Р-17. Одновременно с этим сворачивается разработка ракеты Р-11МУ и отзывается документация на 8K12. В том же году ГАУ выдает тактико-технические требования (ТТТ) на ракетный комплекс (РК).

Разработка ракетного комплекса 9К72 выполнялась СКБ-385 ГКОТ совместно со смежными организациями. Уже к середине 1958-го конструкторы СКБ-385 подготовили эскизный проект, к концу года завершена разработка конструкторской документации, а в феврале 1959-го собран конструкторский макет.

СООБЩЕНИЕ О ФАКТЕ ИЗЛИШНЕЙ УПЛАТЫ (ИЗЛИШНЕГО ВЗЫСКАНИЯ) НАЛОГА (СБОРА, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ, ШТРАФА) N ____

Налоговым органом обнаружен факт излишней уплаты (взыскания) <3> налога (сбора, страховых взносов пеней, штрафа) по состоянию на «__» ________ 20__ г.

| N п/п | Наименование налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа | КБК | Налоговый период (расчетный период), за который излишне уплачена (взыскана) сумма | Срок уплаты | Сумма, руб. | |

| 1 | ||||||

| 2 | ||||||

| 3 | ||||||

| 4 |

| Исполнитель | Телефон | ||

| (Ф.И.О. <2>) |

<1> КПП указывается для организаций.

<2> Отчество указывается при наличии.

<3> Нужное указать.

Приложение N 3 к приказу ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@

Форма по КНД 1165166

| (наименование органа Федерального казначейства) | |||

| (наименование налогового органа, передающего информацию в орган Федерального казначейства) | (наименование налогового органа, принявшего решение) | ||

| (ИНН/КПП налогового органа, передающего информацию в орган Федерального казначейства) | (ИНН/КПП налогового органа, принявшего решение) |

«___» ___________________ 20__ г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 8К14 (8К14-1)

(ОП/8К14)Глава I. Общие сведения об изделии

Назначение, общая характеристика и основные технические данныеГлава ІІ. Головная часть 8Ф14(269А)

1. Назначение и основные характеристики

2. Корпус головной части 8Ф14

3. Электрическая система внутреннего подогрева (ЭСВП)Глава III. Головная часть 8Ф44

1. Назначение и основные характеристики

2. Корпус головной части

3. Снаряжение головной части

4. Взрывательные устройства 8В117 и 8В53Глава IV. Приборный отсек Глава V. Средняя часть

1. Общее устройство

2. Баки и расходная труба

3. Арматура

4. Трубопроводы

5. Монтаж баков и арматурыГлава VI. Хвостовая часть

1. Назначение и состав

2. Корпус хвостовой части

3. Рама

4. Воздушный баллон

5. Арматура

6. Рулевой агрегат

7. Монтаж арматуры и установка рулевых машинГлава VII. Двигатель

1. Назначение, основные характеристики и состав

2. Компоновка

3. Работа двигателя

4. Описание устройства и работы агрегатов двигателяГлава VIII. Принцип действия пневмогидравлической системы (ПГС) изделия

1. Состав ПГС изделия

2. Подготовка ПГС изделия на технической позиции

3. Предстартовая подготовка ПГС изделия и СПО стартового агрегата

4. Работа ПГС изделия при запуске и полете изделия

5. Работа ПГС изделия при аварийном выключении двигательной установкиГлава IX. Система управления (СУ) Глава X. Система аварийного подрыва ракеты (АПР) Глава XI. Монтаж аппаратуры систем управления и АПР на изделии Глава XII. Расположение люков и мест стыковки изделия с наземным и пусковым оборудованием. Маркировка изделия Глава XIII. Краткие сведения об укупорке, комплектующих элементах изделия и ЗИП. Состав комплекса наземного оборудования

Приложения:1. Изделие 8К14-1 2. Основные части, агрегаты и приборы, устанавливаемые на изделии 3. Ведомость наземного оборудования изделия 8К14 4. Ведомость комплектации изделия 8К14 (ВК) 5. Ведомость комплектации изделия 8К14-1 (ВК) Техническое описание электрической системы внутреннего подогрева головной части 8Ф14 с пультом ПОГ-3

(ОП-3/8К14)I. Назначение II. Состав элементов и их назначение III. Описание работы ЭСВП Техническое описание электрической системы внутреннего подогрева головной части 8Ф14 с пультом ПОГ-5 (ПОГ-5М)

(ОП-ЗА/8К14)I. Назначение ІІ. Состав элементов и их назначение III. Описание работы ЭСВП Техническое описание электрической системы внутреннего подогрева головной части 8Ф14 с пультом ПОГ-6

(ТО-4/8К14)I. Назначение II. Состав элементов и их назначение III. Описание работы ЭСВП Техническое описание головной части 9НЗЗ (РА17)

ТО/9НЗЗВведение I. Назначение и основные технические данные II. Корпус головной части 9НЗЗ III. Электрическая система внутреннего подогрева (ЭСВП) Техническое описание электрической системы внутреннего подогрева головной части 9НЗЗ

(ТО-3/9НЗЗ)I. Назначение II. Состав элементов и их назначение III. Описание работы ЭСВП с ПОГ-3 IV. Описание работы с ПОГ-5 (ПОГ-5М) V. Описание работы ЭСВП с ПОГ-6

История создания

Первая советская баллистическая ракета Р-1 поднялась в воздух еще в 1948 году. Дальность ее полета не превышала 300 км. Р-2, принятая на вооружение в 1951 году, уже могла достигать цели на дальностях до 600 км. Для того чтобы ядерный заряд попал вглубь вражеской территории, этого было все еще недостаточно, но работать по теме создания ракет с большой дальностью полета уже начали.

В 1955 году в Казахстане началось строительство полигона для испытаний МБР – позже он станет знаменитым космодромом Байконур.

В 1957 году на него стали прибывать из Москвы первые Р-7 (получившие тогда индекс 8К17). Первый пуск «изделия» оказался аварийным. Вообще из пяти первых запусков частично удачным оказался только один, что позволило ТАСС заявить о создании первой межконтинентальной ракеты (умолчав о том, что головная часть разрушилась в атмосфере).

Зато по-настоящему триумфальным стал первый же запуск «гражданского» носителя. В октябре 1957 года с помощью Р-7 вышел на орбиту первый в истории искусственный спутник. В 1958 году началась вторая фаза испытаний. Изменили головную часть — с целью избежать ее разрушения при возврате в атмосферу.

Аварийные пуски продолжались, но разрушения головной части наконец удалось избежать. Окончательно конструкция была доведена после третьей фазы испытаний, прошедшей в течение 1959 года. А в 1960 году ее приняли на вооружение. Для боевых запусков был построен космодром в Плесецке.

9К52 Луна-М — FROG-7

ДАННЫЕ НА 2016 г. (стандартное пополнение)

Комплекс 9К52 «Луна-М», ракета 3Р11 / 9М21 / Р-65 — FROG-7A

Комплекс 9К52 «Луна-М», ракета 9М21-1 / Р-70 — FROG-7B

Комплекс 9К53 «Луна-МВ» (вертолетный), ракета 9М21

Комплекс 9К52М «Луна-3»

Тактический ракетный комплекс. Постановление №247-104 СМ СССР о создании комплекса вышло 16 марта 1961 г. Разработчик — НИИ-1 (с 1967 г. — Московский институт теплотехники) совместно с ОКБ-329 ГКАТ. Первый пуск опытной ракеты 3Р11 / 9М21 с полигонной ПУ состоялся 27 декабря 1961 г. Полигонные испытания комплекса с СПУ 9П113 — 1964 г. (полигон Ржевка). По результатам испытаний комплекс 9К52 принят на вооружение в 1964 г., начато серийное производство СПУ на заводе «Баррикады» и комплекс начал поступать в войска. В 1964 г. 3 ЦНИИ Министерства обороны СССР подготовил для комплекса «Луна-М» таблицы стрельбы. В 1968 г. под тем же обозначением 9М21 ракета комплекса была заменена на модернизированный вариант ракеты — Р-70 (9М21Ф1 и др. модели типа 9М21-1). Комплекс снимается с вооружения начиная с 1986 г. (по западным данным).

Пусковая установка 9П113 с ракетой 9М21 комплекса 9К52 «Луна-М» FROG-7 вооруженных сил Сирии, фото вероятно 2012-2013 г.г. (источник).

Пусковая установка 9П113 с ракетой 9М21 комплекса 9К52 «Луна-М» FROG-7 вооруженных сил Сирии, фото вероятно 2012-2013 г.г. (источник).

2К1 Марс — FROG-2

ДАННЫЕ НА 2015 г. (стандартное пополнение)

Комплекс 2К1 «Марс», ракета 3Р1 «Сова» — FROG-2

Тактический ракетный комплекс. Комплекс и ракета разрабатывались НИИ-1 (с 1967 г. — Московский Институт Теплотехники), главный конструктор Н.П.Мазуров. НИР по ракете начаты в 1948-1951 г.г. Техническое задание на проектирование по теме «тактические ракеты с дальностью стрельбы до 50 км» выдано в 1953 г. По Постановлению Совмина СССР №3-2 от 2 января 1956 г. СКБ-3 ЦНИИ-58 (главный конструктор В.Г.Грабин) велось проектирование пусковых установок комплекса. Проект установок принят комиссией ГАУ 5 апреля 1956 г. под требования №007100. Испытания ракет начаты в марте 1957 г. на полигоне Капустин Яр (всего произведены пуски 30 ракет). Второй этап испытаний проводился в июне-августе 1957 г. — проводились испытания ракет и артиллерийской части пусковых установок (вероятно) на соответствие требованиям ТТТ ГАУ. Полигонные испытания ракеты 3Р1 — последний этап — июнь-июль 1958 г. (полигон Капустин Яр, площадка №8, установка С-121, 15 пусков). Сентябрь-декабрь 1958 г. произведена сборка первых образцов комплексов 2К1 на заводе «Баррикады» с выходом комплекса на заводские испытания. В период с 30 января по 28 февраля 1959 г. проведены испытания комплексов «Марс» и «Луна» в условиях низких температур на Агинском полигоне (Забайкальский ВО, испытывались головные образцы установок 2П2 и 2П3, проведено 2 пуска ракет 3Р1). Комплекс 2К1 «Марс» принят на вооружение постановлением Совмина СССР №328-199 от 20 марта 1958 г. Серийное производство комплекса — 1959-1960 г.г. (завод «Баррикады», 25 СПУ и 25 ТЗМ). Комплекс 2К1 «Марс» снят с вооружения в 1970 г. и к 1975 г. выведен из строевых частей (по западным данным).