Самолеты лавочкина ла

Содержание:

- Обзор

- Проекты

- Новый мотор

- Главный конструктор

- Память

- Эра сверхвысоких скоростей

- Технические характеристики (Ла-9)

- Представление

- «Беркут» и «Анаконда»

- Разработка

- Вершина поршневой авиации

- Служба после Победы

- Самолеты Лавочкина. Истребитель дальнего сопровождения Ла-11.

- «Битва» конструкторов

- Стартовые условия

- «Крутое» крыло

Обзор

Компания разрабатывает и производит космические аппараты, такие как верхние ступени ракеты Фрегат , спутники и межпланетные зонды. Он является подрядчиком ряда военных программ, таких как спутник раннего предупреждения « Око », программы « Прогноз» и « Аракс» , а также гражданская программа « Купон» . Одним из самых заметных проектов компании стало участие в неудавшейся миссии по возврату образцов Fobos-Grunt . НПО «Лавочкин» также разработало серию метеоспутников нового поколения « Электро – Л », а также стандартизированную спутниковую платформу «Навигатор», которая послужит основой для нескольких будущих российских спутников.

Проекты

Самолет

- ЛаГГ-1

- ЛаГГ-3

- Гу-82

- К-37

- Гу-1

- Ла-5

- Ла-7 «Плавник»

- Ла-9 «Фриц»

- Ла-11 «Клык»

- Ла-15 «Фантайл»

- Ла-17

- Ла-120

- Ла-126

- Ла-130

- Ла-132

- Ла-134

- Ла-138

- Ла-140

- Ла-150

- Ла-152

- Ла-154

- Ла-156

- Ла-160

- Ла-168

- Ла-174

- Ла-176

- Ла-180

- Ла-190

- Ла-200

- Ла-250 Анаконда

Ракеты и ракеты

- С-25 Беркут (СА-1 «Гильдия») — ракета земля-воздух.

- С-75 Двина (СА-2 «Ориентир») — ракета земля-воздух.

- Л-205 является V- образным 300, СЭМ для S-25 системы ПВО

- Ла-350 Буря — межконтинентальная крылатая ракета

- Ла-400 ДАЛ — ракета земля-воздух

- Фрегат — разгонный блок

Космический корабль

- Astron

-

Электро-Л — спутник

- Электро-Л №1

- Электро-Л №2

- Фобос-Грунт — космический зонд

- Гранат — спутник

- Living Interplanetary Flight Experiment — космический зонд

-

Программа Луна

- Луна 9

- Луна 10

- Луна 11

- Луна 12

- Луна 13

- Луна 14

- Луна 15

- Луна 16

- Луна 17

- Луна 18

- Луна 19

- Луна 20

- Луна 21

- Луна 22

- Луна 23

- Луна 24

- Луна 25

- Луна Е-8 № 201

- Луна Э-8-5 № 402

- Луна Э-8-5 № 405

- Луна Э-8-5М №412

-

Программа Лунохода

- Луноход 1

- Луноход 2

-

Программа Марс

- Марс 2М No 521

- Марс 2М No 522

- Марс 4

- Марс 5

- Марс 5М

- Марс 6

- Марс 7

- Марс-96

- Око — спутник раннего предупреждения о ракетном нападении.

- Спектр-Р — космический радиотелескоп , предназначенный для интерферометрии со сверхдлинной базой.

- Спектр-РГ — спутник космической обсерватории

- УС-К — спутник

- УС-КМО — спутник

- УС-КС — спутник

-

Программа Венера

- Венера 3

- Венера 4

- Венера 5

- Венера 7

- Венера 8

- Венера 9

- Космос 167

-

Программа Vega

- Вега 1

- Вега 2

Новый мотор

Истребители Як-1 и их «младшие братья» истребители Як-7, также уступавшие в то время по комплексу летно-тактических данных немецкому Bf 109F, выглядели предпочтительнее машин «триумвирата» («Яки» были на 300 кг легче), и 4 марта 1942 года правительство решило заменить на конвейере завода № 21 самолет ЛаГГ-3 на Як-7 (аналогичное решение по заводу № 153 в Новосибирске последовало ещё 23 декабря 1941 года), а возглавляемое Лавочкиным ОКБ-21 направить в Тбилиси, на небольшой завод № 31 — на «периферию».

Были основания, чтобы опустились руки. Но только не у Лавочкина — он предпринял попытку резко повысить характеристики серийной машины, установив мощный мотор М-82 воздушного охлаждения вместо М-105 жидкостного. Надо подчеркнуть, что ОКБ Лавочкина последним среди всех наших КБ начало такую работу, но первым её успешно закончило. Большую роль сыграла помощь со стороны моторостроительного КБ Аркадия Швецова, направившего в Горький своего представителя Анатолия Валединского: опытный специалист смог помочь в установке мощного мотора.

6 мая 1942 года закончила работу комиссия по испытаниям самолета, первоначально называемого ЛаГГ-3, с мотором М-82. По результатам её работы командующий ВВС и нарком авиапромышленности обратились с письмом к Иосифу Сталину: «Учитывая сравнительно высокие летно-тактические данные самолета ЛаГГ-3 с М-82, налаженность серийного производства ЛаГГ-3, все детали которого используются для данного самолета, за исключением моторной рамы и капотов, а также наличие большого запаса моторов М-82, считаем целесообразным запустить ЛаГГ-3 с М-82 в серийное производство».

Такое решение состоялось, а истребитель, получивший наименование Ла-5, принял крещение в боях конца лета — осенью 1942 года подо Ржевом и Сталинградом. Немецкие авиационные специалисты также не стояли на месте: они создали и начали применять истребитель Bf 109G, с увеличенной на 20–30 км/ч скоростью и повышенной вертикальной маневренностью. Наши конструкторы снова оказались в роли догоняющих. К тому же Лавочкину пришлось устранять «детские болезни», что в основном удалось сделать следующей весной. Признанием заслуг главного конструктора стало присвоение ему в июне 1943 года звания Героя Социалистического Труда.

Истребители Ла-5 в сборочном цехе завода имени Орджоникидзе / Аркадий Шайхет/ТАСС

Главный конструктор

В рамках специализации и разделения функций, Лавочкин возглавил направление по проектированию и производству истребителей

На тот момент было важно не только создать новую машину, но и разработать технологию производства. В конце 30-х годов, совместно с конструкторами Гуревичем и Горбуновым он создал истребитель ЛаГГ-1

В качестве основного конструкционного материала использовалась специальная фанера. В первые годы войны «рус-фанера» оказывала достойное сопротивление фашистским ассам.

Следующий проект принес выдающиеся результаты. Осенью 1942 года в небе над Сталинградом появились истребители ЛА-5. Именно на этой машине воевал трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб, который лично сбил шестьдесят два вражеских самолета. До конца войны на фронт поставлялись модифицированные машины этой серии ЛА-7 и ЛА-5ФН с улучшенными аэродинамическими и боевыми характеристиками.

Память

В 1960 году, сразу после смерти Лавочкина решением правительства ОКБ-301 получило новое наименование — «Машиностроительный завод имени С. А. Лавочкина». Ныне известен как НПО Лавочкина.

Имя С. А. Лавочкина носят улицы в городах:

- Волгоград

- Москва

- Липецк

- Смоленск

- Краснодар

- Химки

- Хадера (Израиль)

Мемориальные доски установлены:

- на доме № 19 по Тверской улице (Москва), где жил С. А. Лавочкин

- на улице Агурина (Ахтубинск Астраханской области)

- на доме № 16 по улице Чаадаева (Нижний Новгород), где С. А. Лавочкин в жил 1940—1944 год, возглавляя ОКБ-21.

В 1985 году Министерством связи СССР выпущен художественный маркированный конверт с портретом С. А. Лавочкина (14.05.1985)

Эра сверхвысоких скоростей

Ла-176 прожил бурную, но короткую жизнь. И не безупречную. На большой высоте во время одного из очередных полётов, когда в кабине находился капитан Олег Соколовский, неожиданно сработали замки аварийного сброса остекления фонаря. Лётчик погиб вместе с самолётом. Но его дело продолжили другие.

К сожалению, в марте полёты первого экземпляра МиГ-17 также окончились катастрофой (подполковник Иван Иващенко погиб), и потребовалось больше года, чтобы второй экземпляр встал на крыло и в итоге был принят на вооружение. А 27 мая 1952 года стартовал новый фронтовой истребитель МиГ-19, который в горизонтальном полёте показал скорость М=1,1 и получил титул первого серийного сверхзвукового самолёта в мире. Так и наступила эра сверхвысоких скоростей…

Военно-воздушные силы многих государств не одно десятилетие эксплуатировали МиГ-19, но при этом отдадим должное сверхзвуковому первенцу Ла-176 и его создателю конструктору Семёну Лавочкину.

Технические характеристики (Ла-9)

Трехмерный чертеж Лавочкина Ла-9

Данные из

Общие характеристики

- Экипаж: 1

- Длина: 8,63 м (28 футов 4 дюйма)

- Размах крыла: 9,8 м (32 фута 2 дюйма)

- Высота: 3,56 м (11 футов 8 дюймов)

- Площадь крыла: 17,6 м 2 (189 кв. Футов)

- Соотношение сторон: 5,46

- Профиль : Ламинарный профиль ЦАГИ

- Вес пустого: 2638 кг (5816 фунтов)

- Полная масса: 3,425 кг (7,551 фунт)

- Максимальный взлетный вес: 3676 кг (8104 фунта)

- Силовая установка: 1 × Швецов АШ-82ФН 14-цилиндровый радиально-поршневой двигатель воздушного охлаждения 1380 кВт (1850 л.с.) с двухступенчатым нагнетателем и впрыском топлива.

- Гребные винты: 3-лопастной гребной винт постоянной скорости.

Представление

- Максимальная скорость: 690 км / ч (430 миль / ч, 370 узлов) на высоте

- Дальность: 1735 км (1078 миль, 937 миль)

- Практический потолок: 10 800 м (35 400 футов)

- Скорость подъема: 17,7 м / с (3480 фут / мин)

- Нагрузка на крыло: 150 кг / м 2 (31 фунт / кв. Фут)

- Мощность / масса : 0,40 кВт / кг (0,24 л.с. / фунт)

Вооружение

Орудия: 4 × 23-мм пушка Нудельмана-Суранова НС-23 , 75 выстрелов.

Представление

В середине 1943 года новый Ла-5 был захвачен немцами после вынужденной посадки на немецком аэродроме. Самолет оценивал летчик- испытатель Люфтваффе Ханс-Вернер Лерхе . Лерш отметил, что Ла-5ФН отличался на высотах ниже 3000 м (9843 фута), но страдал от малой дальности и времени полета всего 40 минут на маршевой мощности двигателя. Все органы управления двигателем (дроссельная заслонка, смесь, шаг гребного винта, закрылки капота и редуктор нагнетателя) имели отдельные рычаги, которые вынуждали пилота делать постоянные корректировки во время боя или рисковать неоптимальными характеристиками. Например, для быстрого разгона требовалось перемещать не менее шести рычагов. Напротив, современные немецкие самолеты с BMW 801 использовали компьютерную систему двигателя Kommandogerät , которая автоматически управляла всеми этими настройками с помощью одного рычага дроссельной заслонки. Из-за ограничений воздушного потока систему наддува двигателя ( Форсаж ) нельзя было использовать на высоте более 2000 м (6562 фута). Стабильность по всем осям в целом хорошая. Авторитет элеронов считался исключительным, но руль направления был недостаточно мощным на низких скоростях. На скоростях, превышающих 600 км / ч (370 миль / ч), силы на рулях становились чрезмерными. Время горизонтального поворота на высоте 1000 м (3281 фут) и максимальная мощность двигателя составили 25 секунд.

Максимальная скорость и ускорение Ла-5 были сопоставимы с истребителями Люфтваффе на малой высоте. Скорострельность Ла-5ФН была несколько выше, чем у Messerschmitt Bf 109 ; Bf 109 был немного быстрее и имел большую скорость набора высоты и разворота. Ла-5ФН набирал немного быстрее и имел меньший радиус разворота, чем « Фокке-Вульф» Fw 190 A-8. Однако Fw 190A-8 был быстрее на всех высотах, имел значительно лучшие характеристики пикирования и большую скорость крена. Лерш посоветовал пилотам Fw 190 вывести Ла-5ФН на большую высоту, избегать атак пикированием с последующим высокоскоростным мелким набором высоты и избегать длительных поворотов. Оба немецких истребителя показали превосходные характеристики на всех высотах при использовании топлива MW 50 .

Самыми серьезными недостатками Ла-5 были теплоизоляция двигателя, отсутствие вентиляции кабины и невозможность открытия фонаря на скорости более 350 км / ч. Кроме того, плохая изоляция моторного отсека позволяла выхлопным газам попадать в кабину; в ответ пилоты часто игнорировали приказы, летая с открытыми фонарями.

Советские летчики в целом остались довольны Ла-5. «Это был отличный истребитель с двумя пушками и мощным двигателем воздушного охлаждения», — вспоминал летчик Виктор Михайлович Синайский. «Первые Ла-5 с тбилисского завода были немного хуже, а последние с Горьковского завода, которые приехали к нам из Иванова , были идеальными. Сначала мы получали обычные Ла-5, но потом получили новые, содержащие Двигатель АШ-82 ФН с непосредственным впрыском топлива в цилиндры. Он был усовершенствован и имел лучшую маневренность, ускорение, скорость и скороподъемность по сравнению с ранними вариантами. Ла-5 нравился всем. Он был прост в обслуживании. тоже.»

Тем не менее потери Ла-5 были высокими, самыми высокими среди всех истребителей на вооружении СССР, за исключением Як-1. В 1941–45 ВВС КА потеряли 2591 Ла-5: 73 в 1942 году, 1460 в 1943 году, 825 в следующем году и 233 в 1945 году.

«Беркут» и «Анаконда»

Тем временем наступала эра реактивной авиации, и Лавочкин сумел верно определить перспективы, следил за всеми мировыми новациями при отработке машин с реактивными двигателями и ускорителями, первым поставил на реактивный истребитель стреловидное крыло, а 26 декабря 1948 года на экспериментальном самолете его конструкции Ла-176 летчик-испытатель Олег Соколовский, разогнав машину на пикировании, достиг скорости 1105 км/ч на высоте 7500 м, т.е. превысил скорость звука первым в Советском Союзе.

Когда наши специалисты закупили в Британии современные турбореактивные двигатели «Нин» и «Дервент», это дало мощный толчок развитию отечественного двигателе- и самолетостроения, а наши ОКБ приступили к разработке под них истребителей. В частности, под руководством Лавочкина разработали самолет «174» с «Дервентом V», названным у нас РД-500. Преодолевая многочисленные сложности, связанные с новым и неизведанным, самолет довели до серийного производства. Он разгонялся до 1026 км/ч на 3000 м. Под обозначением Ла-15 машину выпускали авиационные заводы в Саратове. Казалось, истребитель Ла-15 ждала долгая служба, но в мае 1949 года решение об унификации остановило их серийный выпуск в пользу МиГ-15. Всего построили 235 машин, а на вооружении ВВС и ПВО они находились в 1949–1954 годах.

Командой Лавочкина был разработан запущенный в серию в 1954 году первый в СССР беспилотник Ла-17. Он выпускался во многих модификациях до 1990-х годов. Машина, летая на небольшой высоте, была способна осуществлять фотосьемку.

Беспилотник Ла-17 / Владимир Зинин/ТАСС

Гораздо менее известно, что Лавочкин принимал активное участие в создании зенитных управляемых ракет (ЗУР), когда стало понятно, что появление реактивных самолетов значительно снизило эффективность зенитной артиллерии, даже использовавшей радиолокационные станции орудийной наводки. Перед разработчиками была поставлена задача построения системы ПВО, через которую не мог бы проникнуть ни один самолет или ракета. Зенитно-ракетная система из 22 радиолокационных станций дальнего обнаружения, 56 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), расположенных двумя кольцами вокруг Москвы, семь технических баз и 14 командных пунктов управления ЗРК получила название С-25, или «Беркут». Она должна была обеспечить отражение массированных налетов на столицу при любых метеоусловиях и на больших высотах. «Беркут» защищал Москву около 30 лет. Признанием больших заслуг в создании ЗУР типа В-300 для С-25 стало присвоение в апреле 1956 года главному конструктору ещё одного звания Героя Социалистического Труда.

Но заслуги Семена Алексеевича в разработке «Беркута» не ограничивались только созданием ЗУР. Он предложил разработать сверхзвуковой перехватчик с радиоуправляемыми ракетами (сначала без механизма самонаведения, потом и самонаводящиеся). Это стало бы авиационной компонентой системы — комплексом перехвата воздушного базирования Ла-250. Согласно техническому заданию, выданному в 1954 году на дальний всепогодный одноместный перехватчик с чисто ракетным вооружением, главным в нем должна была стать управляемая ракета класса «воздух-воздух», проектирование которой началось в ОКБ-301 ещё в 1950 году под обозначением Г-300.

Истребитель-перехватчик Ла-250 / Марина Лысцева/ТАСС

У Ла-250 были значительные размеры, которые были обусловлены большой продолжительностью полета, и почти весь фюзеляж занимали топливные баки. Перехватчик, получивший обозначение «Анаконда», вооружили двумя крупными управляемыми ракетами К-15. Первый полет самолета состоялся 16 июля 1956 года. Было построено пять опытных Ла-250 и его модификации Ла-250А — они оказались последними самолетами для ОКБ-301.

Лавочкин, которого в 1956 году назначили генеральным конструктором по самолетостроению ОКБ-301, а в 1958 году избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР, был полон замыслов и планов. Однако реализовать их было не суждено. Он не отличался с детства крепким здоровьем, а напряженная работа, в том числе на полигонах Сары-Шагане и Владимировке, где температура в тени доходила до +35–40 ℃, окончательно подорвала его; у главного конструктора 9 июня 1960 года отказало сердце, он не дожил трех месяцев до 60-летия. Решением правительства ОКБ-301 получило новое наименование — Машиностроительный завод им. С.А. Лавочкина, известное сегодня как НПО Лавочкина.

Обложка: Семен Лавочкин / Александр Лесс/ТАСС

Разработка

Ла-9 представляет собой дальнейшее развитие прототипа Лавочкина Ла-126 . Первый прототип, получивший обозначение Ла-130, был закончен в 1946 году. Сходство со знаменитым Лавочкиным Ла-7 было лишь поверхностным — новый истребитель имел цельнометаллическую конструкцию и крыло с ламинарным обтеканием . Снижение веса за счет отсутствия дерева на планере позволило значительно увеличить запас топлива и четырехпушечное вооружение. Судебный бой показал, что Ла-130 не уступает Ла-7, но уступает Яковлеву Як-3 в горизонтальной плоскости. Новый истребитель, получивший официальное обозначение Ла-9, был запущен в производство в августе 1946 года. К концу производства в 1948 году было построено 1559 самолетов .

Вершина поршневой авиации

Когда советские моторостроители разработали мотор М-82ФН с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, то его мощность оказалась выше на всех режимах, чем у карбюраторного М-82. Поскольку одновременно с установкой нового двигателя коллектив ОКБ Лавочкина реализовал многие рекомендации Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) по улучшению аэродинамики, то получился отличный для своего времени истребитель Ла-5ФН, и его по заслугам оценили фронтовые летчики уже в конце лета 1943 года. По общему мнению, это был лучший самолет для воздушного боя, превосходивший противостоящие Bf 109G и FW 190A на малых и средних высотах.

Лавочкин продолжил кропотливую и тщательную работу по улучшению своего детища, добившись дополнительного снижения аэродинамического сопротивления и уменьшения веса за счет замены деревянных лонжеронов крыла более легкими металлическими. Поэтому уже новый серийный истребитель Ла-7 при том же моторе М-82ФН развивал максимальную скорость 652 км/ч на высоте 6100 м, а 5000 м набирал за 5,0 минут — большинство историков авиации считают его лучшим в своем классе для боя на малых и средних высотах. Это принесло Семену Алексеевичу заслуженное признание как талантливому конструктору. При этом он оставался чрезвычайно скромным человеком, интеллигентом, никогда не повышавшим голоса на подчиненных, надевавшим свою генеральскую форму только в торжественных случаях или для фотосъемки.

Авиаконструкторы Александр Яковлев, Андрей Туполев, Семен Лавочкин и Артем Микоян / Николай Ситников/ТАСС

Главный конструктор ОКБ-301 также занимался вопросами внедрения в производство своих машин передовых технологий, ратовал за увеличение поточных линий, тесно взаимодействовал с профильными институтами. Приведем несколько итоговых цифр: шесть серийных заводов в 1941–1945 годах построили 6528 ЛаГГ-3, 10003 Ла-5 и 5905 Ла-7 (с учетом учебно-тренировочных модификаций), или 37% всех наших истребителей, выпущенных в годы Великой Отечественной.

Истребитель Ла-9 справедливо считается вершиной отечественной поршневой авиации. В отличие от Ла-7, самолет имел цельнометаллическую конструкцию. Полный отказ от использования дерева привел к снижению массы, что позволило увеличить емкость топливных баков и установить четыре синхронных пушки вместо двух или трех. Его модификация — истребитель Ла-11 — предназначалась для сопровождения бомбардировщиков Ту-4, имея увеличенную до 2535 км дальность полета и сокращенное до трех авиапушек НС-23 вооружение. Возросшая до семи часов продолжительность полета потребовала установить дополнительное пилотажное и навигационное оборудование. За шесть послевоенных лет (1946–1951 годы) было построено 1882 Ла-9 и 1182 Ла-11; последние использовались в частях ПВО, ВВС ВМФ, приняли они участие и в Корейской войне.

Служба после Победы

Противостояние СССР и США наблюдалось во всех сферах науки и производства. В середине 40-х годов перед Лавочкиным поставили задачу по созданию истребителя с реактивным двигателем. После трех лет напряженной работы опытный образец ЛА-15 представили государственной комиссии. Истребитель пять лет стоял на вооружении ВВС страны. Следующим направлением в деятельности Семена Алексеевича стало разработка межконтинентальной ракеты.

Лавочкин в своей работе всегда старался вникать до мельчайших деталей. В 1960 году проходили очередные испытания ракеты системы «Буря». Полигон находился на территории Казахстана. Во время очередного запуска у конструктора отказало сердце. Семен Алексеевич Лавочкин скончался от инфаркта.

Самолеты Лавочкина. Истребитель дальнего сопровождения Ла-11.

Ла-11

Ла-11 появился в результате глубокой модернизации истребителя Ла-9, и призван сопровождать бомбардировщики Ту-4.

Эта машина была разработана в кратчайшие сроки, всего за шесть месяцев. Впервые машина поднялась в воздух в конце весны 1947г.

Также читайте — «Вертолеты Сикорского».

Одновременно с Ла-11 был готов второй самолет для сопровождения – МиГ-9. И когда Сталин спросил у Лавочкина, чей самолет пускать в серию, Семен Алексеевич ответил, что надо пускать самолет Микояна, потому что он реактивный и более перспективный. Однако Сталин приказал начать серийный выпуск Ла-11. Это связано с тем, что для производства поршневого Ла-11 не требовалось переоборудования производственных мощностей.

Массовый выпуск истребителя продолжался с 1947г. по 1951г. За это время со стапелей завода сошел 1181 самолет этого типа.

«Битва» конструкторов

После войны Лавочкин понял, что созданные им истребители Ла-5 и даже Ла-7, как бы их ни расхваливали фронтовики, вчерашний день. А ещё он знал, что для авиации формула «лучше поздно, чем никогда» не подходит. «Для нас поздно всегда хуже, — говорил конструктор. — Самолёт, который опоздал, который взлетел позже, чем ему положено, похож на бойца, явившегося сегодня на поле боя в облачении прошлых лет: оно устарело, оно неудобно, и главное — враги давно уже нашли его уязвимые места».

Начинает Лавочкин с установки на самолёт турбореактивного двигателя, по другому — ТРД, тем более, что проверенные в воздухе жидкостные ракетные, ракетно-прямоточные и пульсирующие воздушно-реактивные двигатели себя не показали. При этом некоторые отечественные конструкторы присматривались к немецкому Ме.262, на котором асы Люфтваффе добились неплохих результатов. В своё время эту реактивную машину даже нарекли «королём истребителей».

«Ме.262 — единственный шанс организовать сопротивление противнику», — так оценивал созданный Вилли Мессершмиттом истребитель один из немецких асов генерал Адольф Галанд. Но Лавочкин знал и то, что реактивная техника не принесла Германии тех боевых результатов, на которые рассчитывало гитлеровское руководство.

В общем, три именитых отечественных конструктора — Александр Яковлев, Артём Микоян и Семён Лавочкин — как и перед началом Великой Отечественной, снова вступили в соперничество, чтобы в бескомпромиссной борьбе своих КБ выяснить, чей реактивный истребитель окажется лучше. Яковлев и Лавочкин выбрали для своих Як-23 и Ла-15 двигатель РД-500 («Дервент»), а Микоян для МиГ-15 — более мощный РД-45 («Нин») и тем самым, как показала практика, предопределил успех.

rgantd.ru

rgantd.ru

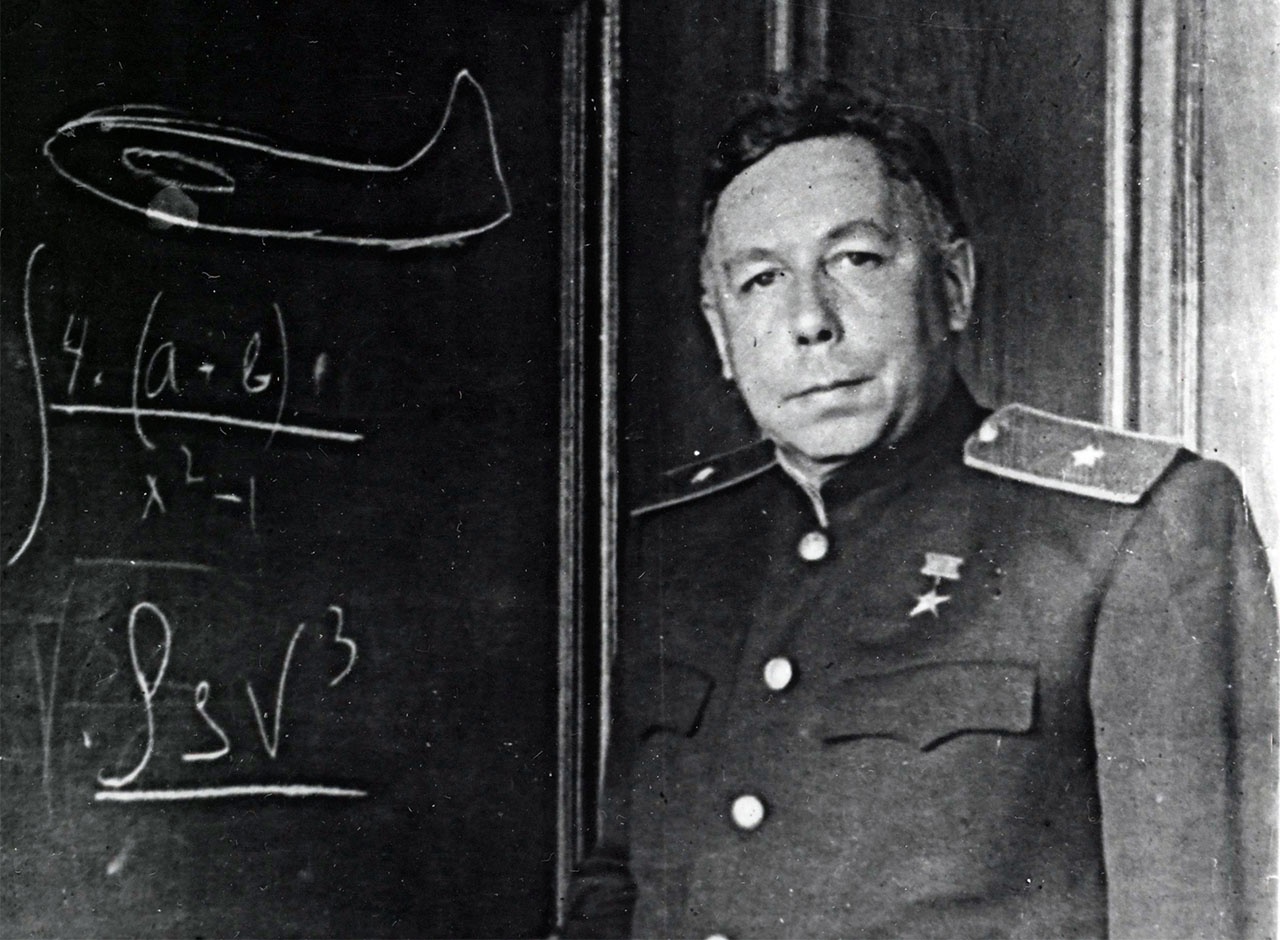

Семён Алексеевич Лавочкин — советский авиационный конструктор генерал-майор, дважды Герой Социалистического Труда.

Стартовые условия

Дважды Герой Социалистического Труда Семен Алексеевич Лавочкин появился на свет 11 сентября 1900 года в Смоленске. Отец работал преподавателем. Мать вела домашнее хозяйство. В 1917 году юноша окончил гимназию с золотой медалью. Через год его призвали в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Принимал участие в военных действиях на Восточном фронте. После окончания гражданской войны Семен приехал в Москву и поступил на учебу в Высшее техническое училище.

После окончания учебы, дипломированного инженера-аэромеханика направили работать в конструкторское бюро авиаконструктора Поля Ришара. Инженер из Франции приехал в Советскую Россию, чтобы помочь коммунистам строить новое общество. В КБ занимались проектированием гидросамолетов. Лавочкин возглавил сектор, в котором выполнялись расчеты конструкций на прочность. Через два года уже опытного проектировщика перевели в Главное управление авиационной промышленности.

«Крутое» крыло

Путь Семёна Лавочкина к сверхзвуку оказался тернистым. В 1946-1947 годах он испытывает модели Ла-150, Ла-152, Ла-154 и Ла-156 с турбореактивным двигателем РД-10 и высоко расположенным прямым крылом, применяет тонкие крылья с профилем ламинарного обтекания и внутренней компенсацией элеронов. Уже на Ла-150Ф был установлен форсированный двигатель РД-10Ф (с дожиганием топлива в реактивном сопле) и получена скорость 950 км/ч. Но большего выжать не удавалось. И тогда Лавочкин понял, что плывёт по течению, что нужен прорыв.

Однако лётчик-испытатель Иван Фёдоров провёл полёт блестяще. После чего на лётно-испытательной станции закипела напряжённая работа: изучались особенности и возможности крыла непривычной формы. Каждый день приносил новые штрихи в его поведении на высоких скоростях, раскрывал новые нюансы аэродинамической компоновки. И в один из дней Ла-160 «догнал» Ме.262, пролетев со скоростью 1.050 км/ч (М=0,92). Впервые в СССР была перекрыта «тысячная отметка». Однако при дальнейшем увеличении скорости наступала тряска, которая стеной стала на пути к скорости звука.

Конструктор Лавочкин считал, что знаком с законами аэродинамики, но стоило истребителю приблизиться к заветной скорости, как его представления перевернулись с ног на голову: воздух, сгущаясь до плотности водяной струи, начал скручивать металл там, где раньше его обтекал.

airwar.ru

airwar.ru

Ла-160 стал законодателем «моды» на стреловидное крыло.

Поиски наилучшей аэродинамической компоновки привели к тому, что крыло истребителя Ла-174 оказалось на два с лишним градуса загнутым круче, чем у предшественников, и эксперимент продолжился. Но шёл он трудно. В одном из полётов на высоте 8.000 метров, когда самолёт разогнался до максимальной скорости, неожиданно возникли самовозбуждающиеся и быстро нарастающие колебания, грозившие разрушением фюзеляжа. Машина стала неуправляемой. С большим трудом удерживая ручку управления, Иван Фёдоров убрал газ, и тряска прекратилась, но истребитель по-прежнему оставался неуправляемым. Когда пилот покинул машину, воздушный поток намертво «приклеил» его к плоскости. Только на высоте 3.000 метров не потерявший самообладания Фёдоров выбрал удачный момент, раскрыл парашют и благополучно приземлился. А следом, словно в насмешку, спланировав, почти без повреждений приземлился и сам Ла-174, что дало возможность выяснить причину «поведения» истребителя и устранить конструктивные просчёты. В результате самолёт был принят на вооружение под обозначением Ла-15. Кстати, именно на этом истребителе впервые в отечественном самолётостроении была применена герметичная кабина.

Казалось, Ла-176, который пилотировал лётчик-испытатель полковник Иван Фёдоров, ставший к тому времени Героем Советского Союза, с лёгкостью «проткнёт» звуковой барьер. Но день следовал за днём, а сверхзвук всё не покорялся. Сам Лавочкин и специалисты из его КБ считали, что одолеть сверхзвук в горизонтальном полёте Ла-176 вообще не сможет. И тогда Лавочкин решает провести полёт «с прижимом» — направив машину не по горизонтали, а со снижением, как бы добавив к мощности двигателя вес самого самолёта.

Фото из личного архива

Фото из личного архива

Лётчик-испытатель полковник Иван Фёдоров и авиаконструктор Семён Лавочкин.

Первые полёты в таком режиме выполнил Иван Фёдоров. Ему и слово: