«ничего подобного у сша не было»: какую роль в истории ссср сыграло появление водородного оружия

Содержание:

- Сахаровская «слойка»

- Последствия обогащения

- Как они образуются.

- Уникальные особенности

- Немного истории

- Сами себя наказали

- История создания термоядерного оружия

- Взрыв на полигоне «Сухой Нос»

- Принцип действия

- «Колоссальная и нетривиальная работа»

- Современные опасности

- Изобретение водородной бомбы

- Термоядерное оружие

- Термоядерные реакции.

Сахаровская «слойка»

Поскольку все основные теоретические исследования уже были проведены, к практическим работам приступили немедленно. Весной того же 1950 года решено было приступить к практическим работам. Группа создателей будущей термоядерной бомбы, в том числе такие крупные ученые, как Юрий Романов, Андрей Сахаров и Игорь Тамм, переехали в Арзамас-16 (нынешний Саров), в КБ-11 (нынешний Всероссийский НИИ экспериментальной физики) – главную кузницу атомного оружия. Здесь им удалось в течение всего трех с небольшим лет проработать и создать практически применимую схему советского термоядерного оружия. Ее назвали «Слойкой» (отсюда «с» в названии бомбы РДС-6с), поскольку термоядерное горючее – дейтерий – Андрей Сахаров предложил окружить ураном-238, собрав несколько таких «слоев». При этом устройство получалось такого размера, что его можно было использовать в виде обыкновенной бомбы. Это не просто ставило СССР наравне с Америкой по обладанию современным оружием массового поражения, но и выводило в лидеры термоядерной гонки.

Устройство было готово к началу лета 1953 года, но дату испытаний назначили не сразу. Прежде провели своего рода «репетицию» этих испытаний, просчитав все аспекты теоретически и прикинув, какие условия понадобятся, чтобы посмотреть на термоядерную бомбу в реальности. После этого полученные выводы и заключения проверила государственная комиссия во главе с директором Института атомной энергии Игорем Курчатовым. И лишь тогда была названа дата испытаний: 12 августа 1953 года.

Местом проведения испытаний стал Семипалатинский испытательный ядерный полигон, он же 2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон, или просто «двойка» – на жаргоне всех, кто имел отношение к созданию атомного оружия. Созданный в 1949 году, он на протяжении шести лет был единственным в СССР местом для испытания всех «изделий», начиная с РДС-1, пока не появился полигон на Новой Земле. Но в 1953 году альтернативы Семипалатинску не было, и подготовку к взрыву РДС-6с начали здесь летом 1953 года.

Термоядерное «изделие» решили не сбрасывать с самолета, а подорвать в статическом состоянии на стальной башне на высоте 30 метров от земли. Там же провели и его окончательную сборку, поскольку никто не знал, как поведет себя заряд во время транспортировки на полигон. Подготовку к испытаниям закончили вечером 11 августа 1953 года. Помимо сборки РДС-6с, подготовка включала в себя и размещение на испытательном участке измерительной и исследовательской аппаратуры, возведение небольшого настоящего городка и установку военной техники – полутора десятков самолетов, семи танков, семнадцати орудий и минометов.

Последствия обогащения

Для получения ядерной энергии путем деления особый интерес представляют ядра изотопов урана с атомным весом 233 и 235 (233U и 235U) и плутония — 239 (239Pu), делящиеся под воздействием нейтронов. Связь частиц во всех ядрах обусловлена сильным взаимодействием, особо эффективным на малых расстояниях. В крупных ядрах тяжелых элементов эта связь слабее, поскольку электростатические силы отталкивания между протонами как бы «разрыхляют» ядро. Распад ядра тяжелого элемента под действием нейтрона на два быстро летящих осколка сопровождается высвобождением большого количества энергии, испусканием гамма-квантов и нейтронов — в среднем 2,46 нейтрона на одно распавшееся урановое ядро и 3,0 — на одно плутониевое. Благодаря тому что при распаде ядер число нейтронов резко возрастает, реакция деления может мгновенно охватить все ядерное горючее. Так происходит при достижении «критической массы», когда начинается цепная реакция деления, приводящая к атомному взрыву.

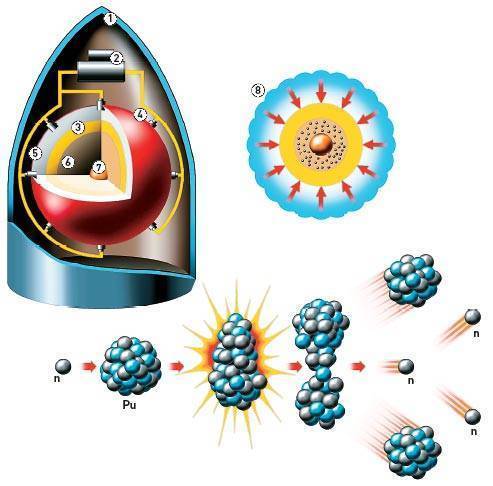

1 — корпус

2 — взрывной механизм

3 — обычное взрывчатое вещество

4 — электродетонатор

5 — нейтронный отражатель

6 — ядерное горючее (235U)

7 — источник нейтронов

8 — процесс обжатия ядерного горючего направленным внутрь взрывом

В зависимости от способа получения критической массы различают атомные боеприпасы пушечного и имплозивного типа. В простом боеприпасе пушечного типа две массы 235U, каждая из которых меньше критической, соединяются с помощью заряда обычного взрывчатого вещества (ВВ) путем выстрела из своеобразной внутренней пушки. Ядерное горючее можно разделить и на большее число частей, которые будут соединяться взрывом окружающего их ВВ. Такая схема сложнее, но позволяет достигать больших мощностей заряда.

В боеприпасе имплозивного типа уран 235U или плутоний 239Pu обжимается взрывом расположенного вокруг них обычного взрывчатого вещества. Под действием взрывной волны плотность урана или плутония резко повышается и «надкритическая масса» достигается при меньшем количестве делящегося материала. Для более эффективного протекания цепной реакции горючее в боеприпасах обоих типов окружают нейтронным отражателем, например на основе бериллия, а для инициирования реакции в центре заряда располагают источник нейтронов.

Изотопа 235U, необходимого для создания ядерного заряда, в природном уране содержится всего 0,7%, остальное — стабильный изотоп 238U. Для получения достаточного количества разделяющегося материала производят обогащение природного урана, и это было одной из самых сложных в техническом плане задач при создании атомной бомбы. Плутоний получают искусственно — он накапливается в промышленных ядерных реакторах, за счет превращения 238U в 239Pu под действием потока нейтронов.

Клуб взаимного устрашения

Взрыв советской ядерной бомбы 29 августа 1949 года сообщил всем об окончании американской ядерной монополии. Но ядерная гонка только разворачивалась, к ней очень скоро присоединились новые участники.

3 октября 1952 года взрывом собственного заряда заявила о вступлении в «ядерный клуб» Великобритания, 13 февраля 1960 года — Франция, а 16 октября 1964 года — Китай.

Политическое воздействие ядерного оружия как средства взаимного шантажа хорошо известно. Угроза быстрого нанесения противнику мощного ответного ядерного удара была и остается главным сдерживающим фактором, вынуждающим агрессора искать другие пути ведения военных действий

Это проявилось и в специфическом характере третьей мировой войны, осторожно именовавшейся «холодной»

Официальная «ядерная стратегия» хорошо отражала и оценку общей военной мощи. Так, если вполне уверенное в своей силе государство СССР в 1982 году объявило о «неприменении ядерного оружия первым», то ельцинская Россия вынуждена была объявить о возможности применения ядерного оружия даже против «неядерного» противника. «Ракетно-ядерный щит» и сегодня остался главной гарантией от внешней опасности и одной из основных опор самостоятельной политики. США в 2003 году, когда агрессия против Ирака была уже решенным делом, от болтовни о «несмертельном» оружии перешли к угрозе «возможного использования тактического ядерного оружия». Другой пример. Уже в первые годы XXI века «ядерный клуб» пополнили Индия и Пакистан. И почти сразу последовало резкое обострение противостояния на их границе.

Эксперты МАГАТЭ и пресса давно утверждают, что Израиль «в состоянии» произвести несколько десятков ядерных боеприпасов. Израильтяне же предпочитают загадочно улыбаться — сама возможность наличия ядерного оружия остается мощным средством давления даже в региональных конфликтах.

Как они образуются.

При взрыве бомбы возникший огненный шар наполняется огромным количеством радиоактивных частиц. Обычно эти частицы настолько малы, что, попав в верхние слои атмосферы, могут оставаться там в течение долгого времени. Но если огненный шар соприкасается с поверхностью Земли, все, что на ней находится, он превращает в раскаленные пыль и пепел и втягивает их в огненный смерч. В вихре пламени они перемешиваются и связываются с радиоактивными частицами. Радиоактивная пыль, кроме самой крупной, оседает не сразу. Более мелкая пыль уносится возникшим в результате взрыва облаком и постепенно выпадает по мере движения его по ветру. Непосредственно в месте взрыва радиоактивные осадки могут быть чрезвычайно интенсивными – в основном это оседающая на землю крупная пыль. В сотнях километров от места взрыва и на более далеких расстояниях на землю выпадают мелкие, но все еще видимые глазом частицы пепла. Часто они образуют похожий на выпавший снег покров, смертельно опасный для всех, кто окажется поблизости. Еще более мелкие и невидимые частицы, прежде чем они осядут на землю, могут странствовать в атмосфере месяцами и даже годами, много раз огибая земной шар. К моменту выпадения их радиоактивность значительно ослабевает. Наиболее опасным остается излучение стронция-90 с периодом полураспада 28 лет. Его выпадение четко наблюдается повсюду в мире. Оседая на листве и траве, он попадает в пищевые цепи, включающие и человека. Как следствие этого, в костях жителей большинства стран обнаружены заметные, хотя и не представляющие пока опасности, количества стронция-90. Накопление стронция-90 в костях человека в долгосрочной перспективе весьма опасно, так как приводит к образованию костных злокачественных опухолей.

Уникальные особенности

Недалеко от этого здания взорвалась атомная бомба. Совсем незаметно, правда?

Вообще говоря, у ядерного оружия три ключевых отличия от всего остального.

Практически неограниченная мощность. То есть предел, конечно, существует, но на практике, при переходе определенного рубежа мощности, оружие станет уже не «стирать с лица земли», а натурально колдобить уже саму несчастную планетку (Чисто теоретически, грешную землю вообще можно расколоть КЕМ, забурив на достаточную глубину, сверхмощную бомбу. Хотя пока переживать рано, по расчетам британских ученых, бомба должна быть настолько неебически огромной, что ее строительство, займет не один год, и будет стоить туеву хучу вечнозеленых президентов).

Отсутствие эмпирических данных по поражающим факторам. Так как ядерное оружие не применялось с 1955, на атолле Муруроа. Ключевое слово — не применялось. Разрабатывалось, проектировалось, создавалось, тестировалось — но не применялось в реальных, так сказать, условиях. Человечество, кстати, может этим заслуженно гордиться. А суть в том, что если предсказать радиус распространения ударной волны можно довольно точно, то точно предсказать последствия применения в условиях плотной городской застройки (с учетом пожаров и прочего пиздеца) вряд ли возможно.

Чудовищные экологические последствия. «Фирменная фишка» ядерного оружия. Начиная от пресловутого радиационного заражения и кончая всяческими ядерными зимами и смещениями земной орбиты. Вопрос очень и очень мутный, так как буквально всем выгодно выставлять эти последствия в свете, наиболее эффективно отбивающем всяческое желание ядерным оружием воспользоваться. Если вкратце — уровень естественного радиационного фона на земле варьируется, однако люди живут (и здравствуют) в том числе и в районах с превышениями нормы в разы. Радиационное заражение подразумевает очень схожие уровни загрязнения. Аналогично, большинство современных критериев учета опасности ионизирующих излучений строятся на «беспороговой теории», которая является скорее общепринятой, чем доказанной. Не стоит, конечно, полагать, что экологические последствия — это очередной заговор властей. Стоит, однако, понимать, что сведения о масштабе этих последствий напрямую влияют на вероятность использования ядерного оружия, и, соответственно, «научная истина» (какой бы она ни была) несколько меркнет перед угрозой падения уровня радиофобии ниже уровня стабильного сдерживания ядерного вооружения.

Немного истории

После того, как мир увидел разрушительную силу ядерного оружия, в августе 1945 года, СССР начало гонку, которая продолжалась до момента его распада. США первыми создали, испытали и применили ядерное оружие, первыми произвели подрыв водородной бомбы, но на счет СССР можно записать первое изготовление компактной водородной бомбы, которую можно доставить противнику на обычном Ту-16. Первая бомба США была размером с трехэтажный дом, от водородной бомбы такого размер мало толку. Советы получили такое оружие уже в 1952, в то время как первая «адекватная» бомба Штатов была принята на вооружение лишь в 1954. Если оглянуться назад и проанализировать взрывы в Нагасаки и Хиросиме, то можно прийти к выводу, что они не были такими уж мощными. Две бомбы в сумме разрушили оба города и убили по разным данным до 220 000 человек. Ковровые бомбардировки Токио в день могли уносить жизни 150-200 000 человек и без всякого ядерного оружия. Это связано с малой мощностью первых бомб — всего несколько десятков килотонн в тротиловом эквиваленте. Водородные же бомбы испытывали с прицелом на преодоление 1 мегатонны и более.

Немного истории

Сами себя наказали

Космическая эпоха знает немало катастроф и трагедий. Но самую страшную из них пришлось пережить Михаилу Кузьмичу Янгелю. Случившаяся 24 октября 1960 г., она была настолько масштабной, что навсегда стала «чёрным днём» в истории страны.

Всем участникам и свидетелям тех событий было строго-настрого запрещено о них упоминать — секретность была тотальной. Я же приведу свидетельство генерала А. С. Матрёнина — наиболее достоверное, потому что именно ему предстояло пускать эту первую ракету Р-16. Предполагалось пустить её к 7 ноября, чтобы таким образом отметить праздник Октября и порадовать руководство страны. А потому очень торопились…

«Примерно в 19 часов 15 минут в результате импульсов, выданных программным токораспределитем на исполнительные органы, произошёл запуск основного (маршевого) двигателя второй ступени, — вспоминал Александр Сергеевич. — Огненное воздействие вызвало разрушение баков первой ступени и всей конструкции ракеты. Произошло соединение и интенсивное взрывообразное возгорание в общей сложности более 120 т компонентов топлива. Расходившиеся от центра старта концентрические волны огненного смерча с большой скоростью поглощали на своём пути всё живое. В огне погибли 76 человек, 49 были эвакуированы в госпиталь космодрома. Впоследствии 16 человек скончались от ожогов и отравлений. Всего пострадали 125 человек. М. К. Янгель в этот момент отошёл покурить вместе с зампредседателя госкомиссии А. Г. Мрыкиным на 100 м от пускового устройства, и это спасло им жизнь…»

Янгель и Мрыкин сразу же бросились на помощь тем, кто вырывался из огня. Спасли трёх солдат, но сами отравились. К счастью, не смертельно.

Через час позвонил Хрущёв. Первое, о чём он спросил Янгеля, почему тот жив. Сказал, что утром прилетит комиссия во главе с Л. И. Брежневым, которая разберётся в случившемся и накажет виновных. Брежнев прилетел. И вынес вердикт: виновные сами себя наказали, а потому комиссия лишь поможет установить личности погибших и поможет семьям с похоронами.

Звезда и смерть «Сатаны». Кто отправил «на прикол» мощное оружие возмездия? Подробнее

История создания термоядерного оружия

Исследованиями в области термоядерного оружия занимались многие страны мира, но основными являлись Соединенные Штаты Америки, СССР и Великобритания и происходило это приблизительно в одно и то же время с 40-х годов 20 века.

Идея о создании бомбы с термоядерной реакцией принадлежит Станиславу Уламу и Эдварду Таллеру, которые заговорили об этом еще в 1941 году.

Первый проект по разработке термоядерного оружия получил название «Классический супер». Начало этому проекту положил Таллер, которого в 1942 году отстранили от создания атомной бомбы и перевели на изучение создания нового оружия – водородной бомбы. В 1945 году ученый уже представил практически готовый проект, по которому термоядерная реакция должна была проходить при разжигании жидкого дейтерия от тепла атомного заряда. Однако ученые встали с двумя проблемами, которые им предстояло решить: как разжечь дейтерий и будет ли реакция горения поддерживаться самостоятельно до прохождения термоядерной реакции. Найти решение этих проблем ученые не смогли и поэтому проект «супер» был закрыт.

Еще во время работы над созданием проекта «Классический супер» в 1946 году Таллер придумал еще один проект, получивший название «Будильник». Однако этот проект не получил должного внимания и работы по нему в США не проводились. Одновременно с возникновением «Будильника» в Советском Союзе начинается работа над похожим проектом «Слойка». Над созданием первой термоядерной бомбы в СССР трудился А.Д. Сахаров, который предложил окружить первичный атомный заряд чередующимися слоями делящегося и горючего термоядерного материала. Работы велись не зря, в итоге появилась первая в мире транспортабельная термоядерная авиабомба, в которой в качестве термоядерного топлива использовался Li6D – дейтерид лития-6, предложенный в марте 1949 года В.Л.Гинзбургом. «Слойка» оказалась действенным проектом, но по нему возможно было создавать только бомбы ограниченной мощности, так что ученые продолжали исследования.

Исследования продолжались и в Штатах, где была начата разработка проекта «Таллера-Улама». Станислав Улам с конца 50-го и до начала 51 года 20 века думал над решением усовершенствования деления ядерных зарядов и пришел к выводу, что усилить мощность термоядерного оружия можно увеличив компрессию делящегося материала, а этого можно добиться при помощи обжатия одного атомного заряда при помощи другого. Были проведены испытания, в результате которых удалось получить из емкости с термоядерным горючим отдельную капсулу для второй ступени заряда. Таллер сомневался в том, что из-за компрессии материала можно будет произвести поджег топлива, но расчеты Улама доказали обратное и Америка готова была приступить к изготовлению бомбы на практике. Несмотря на идею создания капсулы термоядерного топлива Улам не знал, как правильно использовать ее для создания бомбы и за решение этой проблемы взялся Таллер. Он заметил, что в ходе реакции деления выделяется небольшое количество кинетической энергии и много излучения, при этом излучение действует эффективнее механического обжатия. Эта идея Таллера ныне известна под названием Схема радиационной имплозии. Сжатое топливо в 1000 раз и разогретое до 1000000 градусов все равно не вызовет термоядерное горение, поэтому было решено еще расположить в центр плутониевый стержень, который будет переходить в критическое состояние, а при делении будет вызывать нужное повышение температуры. Это была финишная прямая на пути создания термоядерного оружия неограниченной мощности.

К идее применения обжатия с помощью радиационной имплозии пришли и ученые СССР в 1954-1955 гг.

Взрыв на полигоне «Сухой Нос»

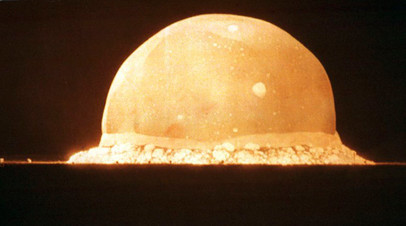

Спустя 8 лет, 30 октября 1961 года, СССР взорвал 58-мегатонную «Царь-бомбу» АН602 над архипелагом Новая Земля на высоте 4 км. Снаряд был сброшен самолётом Ту-16А с высоты 10,5 км на парашюте. После подрыва ударная волна трижды обогнула планету. Огненный шар достиг в диаметре 5 км. Световое излучение обладало поражающей силой в радиусе 100 км. Ядерный гриб вырос на 70 км. Грохот распространился на 800 км. Мощность взрыва составила 58,6 мегатонны.

Учёные признались, они подумали о том, что начала гореть атмосфера и выгорать кислород, а это бы означало конец всему живому на земле. Но опасения оказались напрасными. Впоследствии было доказано, что цепная реакция от термоядерного подрыва не грозит атмосфере.

Корпус АН602 был рассчитан на 100 мегатонн. Никита Хрущёв впоследствии шутил, что объём заряда был уменьшен из-за боязни «побить все окна в Москве». На вооружение оружие не поступило, но это был такой политический козырь, который невозможно было покрыть в то время. СССР продемонстрировал всему миру, что он способен решить задачу любого мегатоннажа ядерного вооружения.

Рис.4 Подрыв АН602

Принцип действия

Конструктив водородной бомбы сформирован на использовании энергии, выделяемой в процессе реакции термоядерного синтеза лёгких ядер. Аналогичный процесс происходит внутри звезды, где воздействие сверхвысоких температур вместе с гигантским давлением заставляют ядра водорода сталкиваться. На выходе образуются утяжелённые ядра гелия. В процессе часть массы водорода преображается в энергию исключительной силы. Именно поэтому звёзды являются постоянными источниками энергии.

Физики переняли схему деления, заменив изотопы водорода таким элементами, как дейтерий и тритий. Однако изделию всё равно дали название водородная бомба на основании базовой схемы. В ранних разработках ещё использовались жидкие изотопы водорода. Но впоследствии основным компонентом стал твёрдый дейтерий лития-6.

Дейтерий лития-6 уже содержит тритий. Но чтобы его выделить, требуется создать пиковую температуру и грандиозное давление. Для этого под термоядерное горючее конструируется оболочка из урана-238 и полистирола. По соседству устанавливается небольшой ядерный заряд мощностью несколько килотонн. Он служит триггером.

При взрыве заряда оболочка урана переходит в плазменное состояние, создавая пиковую температуру и грандиозное давление. В процессе нейтроны плутония контактируют с литием-6, что позволяет выделяться тритию. Ядра дейтерия и лития коммуницируют, образуя термоядерный взрыв. Таков принцип действия водородной бомбы.

Рис. 2 Ядерное деление атомов урана

«Колоссальная и нетривиальная работа»

Первый прообраз термоядерной бомбы США испытали 1 ноября 1952 года на Маршалловых островах. Мощность боеприпаса составила 10,4 мегатонны, превысив в 450 раз мощность 21-килотонной бомбы «Толстяк», сброшенной на Нагасаки 9 августа 1945 года.

Советский Союз впервые испытал прототип водородной бомбы 12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне (Казахская ССР). Это была четвёртая попытка «протестировать» термоядерное оружие. Боеприпас мощностью 400 килотонн получил название «изделие РДС‑6c».

Также по теме

«Зрелище было неземное»: 55 лет назад Советский Союз испытал Царь-бомбу

30 октября 1961 года СССР провёл испытание самой мощной в истории термоядерной авиационной бомбы. RT восстановил события того дня, а…

«Испытание вызвало огромный интерес и волнение во всём мире. В США его окрестили «Джо-4». Четыре — порядковый номер советских испытаний, Джо — соответствует Иосифу, имя Сталина. Мощность взрыва и другие параметры оказались близкими к расчётным. Начальство было в восторге. Мы же понимали, что ещё предстоит колоссальная и нетривиальная работа», — воспоминал «отец водородной бомбы», академик Андрей Сахаров.

В последующие девять лет в рамках программы по созданию мощнейшей в мире водородной бомбы СССР провёл свыше 200 различных испытаний. В итоге советские учёные смогли решить эту сложнейшую технологическую задачу.

17 октября 1961 года на XXII съезде КПСС Никита Хрущёв представил делегатам отчётный доклад, где содержалась информация о ходе работ по созданию термоядерного боеприпаса. В своём выступлении советский лидер анонсировал грядущее испытание мощнейшей водородной бомбы.

- Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв

- РИА Новости

«Хочу сказать, что очень успешно идут у нас испытания и нового ядерного оружия. Скоро мы завершим эти испытания. Очевидно, в конце октября. В заключение, вероятно, взорвём водородную бомбу мощностью в 50 млн тонн тротила (мегатонн)», — сообщил Хрущёв.

Также по теме

Ядерный пацифизм: насколько оправданны призывы запретить атомное оружие

16 июля 1945 года Соединённые Штаты впервые в истории человечества провели испытание атомной бомбы. В 1949 году обладателем самого…

30 октября 1961 года состоялось успешное испытание «чистой» водородной бомбы АН602, мощность которой составила 58 мегатонн. Это был самый сильный ядерный взрыв в истории человечества. Испытание прошло в Арктике на Государственном полигоне №6 «Сухой Нос» (Новая Земля).

Бомба была закреплена под фюзеляжем самолёта Ту-95. Экипаж под руководством подполковника Андрея Дурновцева сбросил АН602 с высоты 10,5 км. После этого в хвостовой части бомбы раскрылся парашют. Это было необходимо, чтобы лётчики смогли удалиться на безопасное от взрыва расстояние.

Подрыв АН602 произошёл на высоте примерно 4,2 км. Возникла очень яркая вспышка, которую можно было видеть даже за тысячу километров. Через 30 секунд после взрыва огненный купол достиг высоты 30 км. Спустя несколько минут купол превратился в грибообразное облако.

Современные опасности

Холодная война давно позади, и поэтому ядерную истерию можно увидеть разве что в старых голливудских фильмах и на обложках раритетных журналов и комиксов. Несмотря на это, мы можем находиться на пороге, пусть и не большого, но серьезного ядерного конфликта. Все это благодаря любителю ракет и герою борьбы с империалистическими замашками США – Ким Чен Ыну. Водородная бомба КНДР — объект пока что гипотетический, о ее существовании говорят лишь косвенные улики. Конечно, правительство Северной Кореи постоянно сообщает о том, что им удалось изготовить новые бомбы, пока что в живую их никто не видел. Естественно Штаты и их союзники – Япония и Южная Корея, немного более обеспокоены наличием, пусть даже и гипотетическим, подобного оружия у КНДР. Реалии таковы, что на данный момент у КНДР не достаточно технологий для успешной атаки на США, о которой они каждый год заявляют на весь мир. Даже атака на соседние Японию или Юг могут быть не очень успешными, если вообще состоятся, но с каждым годом опасность возникновения нового конфликта на корейском полуострова растет.

Современные опасности

Изобретение водородной бомбы

И вновь, отвечая на вопрос, – кто первым в мире изобрел водородную бомбу, невозможно не упомянуть США.

Сама по себе такая бомба берет в основу термоядерный процесс. По ошибке изначально атомную бомбу называли водородной, но это не так. Атомная сильно слабее термоядерной бомбы, а также отличается самим процессом того, как происходит взрыв.

Военное и послевоенное время было пиком научной деятельности многих ядерных физиков, поэтому создалась водородная бомба в теории достаточно быстро. Было необходимо собрать ее и испытать.

В мире

Гарри Трумэн, 33-й президент США, официально заявил о начале работ по созданию термоядерной бомбы после того, как произошло испытание атомной бомбы в СССР.Появилась идея создать еще более мощное оружие, чтобы вновь иметь превосходство над другими странами.

Какой ученый изобрел водородную бомбу? С её созданием в США связывают имя Эдварда Теллера. Он начал заниматься этим еще в 1942 году.Американцы успешно завершили создание к 1951 году, но на бомбу это похоже не было: огромная стационарная установка, которая весила 82 тонны.

Кодовое название такой установки – «Иви Майк». Взрыв состоялся на атолле Эниветок (острова) 1 ноября 1952 года. Мощность поражала: водородная бомба в 1000 раз превзошла атомную. Кратер был больше мили диаметром, а также был полностью разрушен один из островков атолла.

В СССР

Стоит также рассказать о том, кто изобрёл водородную бомбу первым в Советском союзе. Это в 1948 году был Андрей Сахаров. Он продемонстрировал свою конструкцию бомбы с названием РДС-6.

Протестировать её решили всё на том же полигоне Семипалатинска в 1953 году. Перед испытанием вновь застроили полигон под городок, убрали все следы прошлых атомных испытаний, разместили много техники и измерительной аппаратуры. Были также установлены устройства, которые могли бы зафиксировать всё на видео.

Советская водородная бомба была гораздо лучше американской. Она действительно оправдывала своё название. Её масса составляла 7 тонн, а значит, была транспортабельной. Её можно было разместить в бомбардировщике.

Взрыв, который снёс все на своём пути, оказался слишком мощным. Ударная волна оценивалась в 4 километра. Экологические последствия оставляли желать лучшего. Мощность взрыва РДС-6 оценили в 20 раз выше американской «Иви Майк». Но стоило ли оно того? По последним рассекреченным данным, от экологических последствий этих испытаний пострадало более миллиона человек.

Термоядерное оружие

Современное термоядерное оружие относится к стратегическому оружию, которое может применяться авиацией для разрушения в тылу противника важнейших промышленных, военных объектов, крупных городов как цивилизационных центров. Наиболее известным типом термоядерного оружия являются термоядерные (водородные) бомбы, которые могут доставляться к цели самолетами. Термоядерными зарядами могут начиняться также боевые части ракет различного назначения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет. Впервые подобная ракета была испытана в СССР еще в 1957 году, в настоящее время на вооружения Ракетных Войск Стратегического Назначения состоят ракеты нескольких типов, базирующиеся на мобильных пусковых установках, в шахтных пусковых установках, на подводных лодках.

Атомная бомба

В основе действия термоядерного оружия лежит использование термоядерной реакции с водородом или его соединениями. В этих реакциях, протекающих при сверхвысоких температурах и давлении, энергия выделяется за счет образования ядер гелия из ядер водорода, или из ядер водорода и лития. Для образования гелия используется, в основном, тяжелый водород – дейтерий, ядра которого имеют необычную структуру – один протон и один нейтрон. При нагревании дейтерия до температур в несколько десятков миллионов градусов его атому теряют свои электронные оболочки при первых же столкновениях с другими атомами. В результате этого среда оказывается состоящей лишь из протонов и движущихся независимо от них электронов. Скорость теплового движения частиц достигает таких величин, что ядра дейтерия могут сближаться и благодаря действию мощных ядерных сил соединяться друг с другом, образуя ядра гелия. Результатом этого процесса и становится выделения энергии.

Принципиальная схема водородной бомбы такова. Дейтерий и тритий в жидком состоянии помещаются в резервуар с теплонепроницаемой оболочкой, которая служит для длительного сохранения дейтерия и трития в сильно охлажденном состоянии (для поддержания из жидкостного агрегатного состояния). Теплонепроницаемая оболочка может содержать 3 слоя, состоящих из твердого сплава, твердой углекислоты и жидкого азота. Вблизи резервуара с изотопами водорода помещается атомный заряд. При подрыве атомного заряда изотопы водорода нагреваются до высоких температур, создаются условия для протекания термоядерной реакции и взрыва водородной бомбы. Однако, в процессе создания водородных бомб было установлено, что непрактично использовать изотопы водорода, так как в таком случае бомба приобретает слишком большой вес (более 60 т.), из-за чего нельзя было и думать об использовании таких зарядов на стратегических бомбардировщиках, а уж тем более в баллистических ракетах любой дальности. Второй проблемой, с которой столкнулись разработчики водородной бомбы была радиоактивность трития, которая делала невозможным его длительное хранение.

В ходе исследования 2 вышеуказанные проблемы были решены. Жидкие изотопы водорода были заменены твердым химическим соединением дейтерия с литием-6. Это позволило значительно уменьшить размеры и вес водородной бомбы. Кроме того, гидрид лития был использован вместо трития, что позволило размещать термоядерные заряды на истребителях бомбардировщиках и баллистических ракетах.

Создание водородной бомбы не стало концом развития термоядерного оружия, появлялись все новые и новые его образцы, была создана водородно- урановая бомба, а также некоторые ее разновидности – сверхмощные и, наоборот, малокалиберные бомбы. Последним этапом совершенствования термоядерного оружия стало создания так называемой «чистой» водородной бомбы.

Термоядерные реакции.

В недрах Солнца содержится гигантское количество водорода, находящегося в состоянии сверхвысокого сжатия при температуре ок. 15 000 000 К. При столь высоких температуре и плотности плазмы ядра водорода испытывают постоянные столкновения друг с другом, часть из которых завершается их слиянием и в конечном счете образованием более тяжелых ядер гелия. Подобные реакции, носящие название термоядерного синтеза, сопровождаются выделением огромного количества энергии. Согласно законам физики, энерговыделение при термоядерном синтезе обусловлено тем, что при образовании более тяжелого ядра часть массы вошедших в его состав легких ядер превращается в колоссальное количество энергии. Именно поэтому Солнце, обладая гигантской массой, в процессе термоядерного синтеза ежедневно теряет ок. 100 млрд. т вещества и выделяет энергию, благодаря которой стала возможной жизнь на Земле.