Ручная противотанковая граната рпг-43

Содержание:

- История создания

- Устройство

- Непременный атрибут

- «Лимонка» в афганской войне

- История создания гранаты

- Ручная граната РГД-33, системы Дьяконова, обр.1933г.

- Stielhandgranaten 24

- После войны

- Как это технически происходило? Захватили Зимний дворец, арестовали царя и объявили новую власть?

- Конструкция осколочной гранаты Ф-1

- «Банный лист» — липкая противотанковая граната № 74ST

История создания

Существует несколько различных версий относительно того, что побудило командование Германской имперской армии отдать распоряжение о создании как можно более дешевых и технологичных ручных гранат, пригодных для массового производства и применения. Так или иначе, накануне Первой Мировой войны на вооружении ничего подобного не имелось. Единственным типом немецкой гранаты являлась шарообразная Kugelhandgranate mod.1913 весом в 750 граммов – крайне громоздкий и неуклюжий снаряд.

В 1915 году ситуация изменилась: британские солдаты вооружились противопехотными «бомбами Миллса», а противостоящая им кайзеровская армия получила первые образцы Stielhandgranate M15. Эта граната отличалась как от английских, так и от французских аналогов главным образом наличием длинной деревянной ручки. Именно из-за неё оружие стали называть «картофелемялкой», или «колотушкой».

Возможно, немецким инженерам, создававшим её, чем-то «приглянулась» русская граната Рдултовского РГ-14, имевшая сходную компоновку, однако говорить о буквальном подражании не приходится.

Первые образцы «Штильхандгранат» снабжались двумя видами взрывателей – один тёрочный, а второй – контактный, срабатывавший при падении или ударе о препятствие. В последующем, однако, предпочтение было отдано первому варианту, как более надёжному, простому и дешевому.

Боевая часть гранаты снаряжалась ста семьюдесятью граммами взрывчатки, которой мог быть аммонал или тротил. По всей видимости, в ряде случаев применялись и более дешевые «наполнители», вплоть до черного пороха.

В 1916 году Stielhandgranaten была модернизирована и получила обозначение Model 16 (или просто M16). Изменения сделали ручную гранату более безопасной – теперь спусковой шнур уже не мог быть выдернут по случайности. Кроме того, стал использоваться следующий взрывчатый состав:

- Тринитротолуол (12%);

- Древесная мука (4%);

- Аммиачная селитра (84%).

Из-за этого граната стала несколько менее мощной, но снизилась стоимость её производства.

Очередная модификация Stielhandgranate, model 17, появилась год спустя. От более ранних вариантов эту гранату отличал только предохранительный колпачок, навинчивающийся на основание деревянной ручки.

Все три первых варианта Stielhandgranate получили значительную популярность среди кайзеровских солдат. Особенно ценили её бойцы штурмовых отрядов, атаковавшие французские и английские укрепленные позиции. В то же время они отмечали, что время от броска до срабатывания взрывателя слишком велико – это дает возможность противнику укрыться или даже отбросить прилетевшую гранату в обратном направлении.

Уже после окончания Первой Мировой войны, в 1924 году, была разработана та самая «колотушка», которая впоследствии многократно попадала в объективы фотоаппаратов и кинокамер – Stielhandgranate 24 mit Brennzunder 24, или просто Stielhandgranate M24. Слово Brennzunder обозначает дистанционную трубку, то есть замедлитель. Именно он и являлся главным отличием M24 от более ранних моделей – граната стала срабатывать быстрее, приблизительно за четыре с половиной секунды после инициации.

При этом для M24 выпускался не только «основной» запал, но и два дополнительных. Один из них инициировал подрыв через 7,5 секунд (то есть примерно так же, как на M17), а другой – через одну секунду. Различить между собой гранаты, снабженные разными видами запалов, можно было по цвету предохранительных колпачков: синий (нормальное время срабатывания), желтый (долгое горение замедлителя) и красный (почти мгновенный взрыв).

Следует отметить, что при практическом использовании «колотушек» во время Второй Мировой войны взрыв иногда следовал лишь через восемь секунд. Это могло быть связано как с некачественным изготовлением гранат, так и с использованием запалов старого образца (их имелось в несколько раз больше, чем новых).

Помимо установки укороченных дистанционных трубок, Stielhandgranate образца 1924 года получила несколько увеличенную деревянную рукоятку и упрощенное крепление для переноски. Кроме того, стала использоваться более мощная взрывчатка – мелинит (пикриновая кислота) или гранулированный тротил. Правда, во многих случаях гранаты снаряжались, как и ранее, дешевыми смесями на основе аммиачной селитры – донаритом или монахитом.

Чаще всего Stielhandgranate M24 применялась на полях сражений Второй Мировой войны. После 1945 года её копии использовались также бойцами Народно-освободительной армии Китая, а также, как ни странно, швейцарской пехотой. Лишь в самом конце 20-го века эта граната окончательно превратилась в музейный экспонат.

Устройство

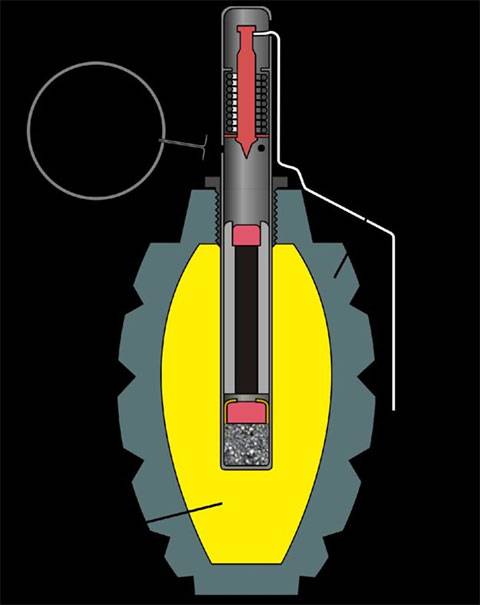

Граната Ф-1 комплектуется из:

- корпуса;

- взрывчатого вещества (разрывного заряда);

- взрывателя (запала).

Корпус «лимонки» отливается из сталистого чугуна в форме овального полого сосуда. Его внешняя поверхность имеет рифление, т.е. поделена на сегменты продольными и поперечными бороздами.

Такая конструкция оболочки:

- предназначена для облегчения дробления металла при взрыве;

- несёт эргономическую функцию, улучшая захват гранаты рукой;

- во время установки растяжки, «рёбра» не позволяют шнуру соскальзывать при привязывании боеприпаса к опоре.

Конструкция Ф-1

Через отверстие в верхней части в корпус помещается взрывчатое вещество и ввинчивается запал.

Конструкция Ф-1

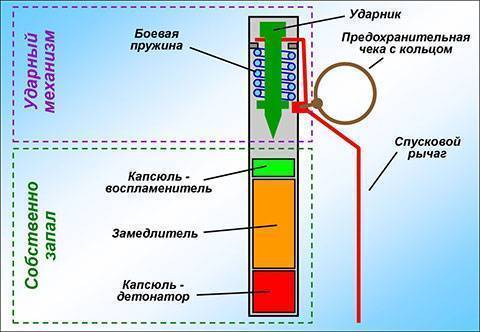

Модернизированный УЗРГ (УЗРГМ) отличается от своего предшественника формой спускового рычага и устройством ударного механизма, позволяющими понизить количество осечек боеприпаса.

Запал гранаты УЗРГМ

К основным элементам запала относятся:

- предохранительная чека — кольцо, предотвращающее случайный взрыв, от выпадения чеку защищают проволочные концы, закрепляющие ее на запале;

- ударник — металлический стержень с заострённым концом, удерживаемый спусковым рычагом и нагруженный пружиной;

- спусковой рычаг — пластина из металла, после извлечения чеки, в прижатом к корпусу положении, блокирует ударник, а в момент броска высвобождает его;

- капсюль-воспламенитель;

- пороховой замедлитель взрыва;

- капсюля-детонатора с детонирующей смесью.

Непременный атрибут

Рассказывать полную историю ручных гранат (от глиняных фитильных «гремучих горшков» до современных пластиковых «орешков» с электронными взрывателями) — задача неблагодарная. Достаточно знать, что гранаты существуют и применяются уже многие столетия, доказательства чему археологи выкапывают с завидным постоянством.

Глиняная зажигательная граната, поднятая со дна моря израильскими археологами; предполагаемый возраст находки — около 700 лет

ХХ век можно честно назвать «гранатным» — именно в этот период появились довольно простые и надёжные механические запалы, избавившие пользователей от возни с фитилём. Граната стала непременным атрибутом любого пехотинца, а не только особых гренадерских частей.

Но свою классическую форму «карманная артиллерия» приобрела далеко не сразу; встречались совершенно удивительные конструкции. О некоторых мы и расскажем.

«Лимонка» в афганской войне

Граната Ф-1 внесла свой вклад и в военные действия в Афганистане. В горах во время ближнего боя она была самой результативной. Среди камней, служащих прикрытием, ее применяли при прямом бое с противником. На открытой местности использовать гранату опасно в связи с большим разлетом осколков, а когда душманы находятся на откосе горы, применять лимонки значительно удобнее, чем артиллерию или минометы. Ведение боя в горах базировалось по правилу «кто выше, тот сильнее». Даже при действиях одного подразделения внизу, сверху ему помогали располагавшиеся на хребте. В некоторых случаях, ввиду дальности полета, чеку запала привязывали к корпусу гранаты, чтобы она не взорвалась в воздухе, не долетев до места назначения.

История создания гранаты

Ручные гранаты встретили двадцатый век в качестве старого, забытого и практически не используемого оружия. Эти боеприпасы имели архаичную конструкцию, снаряжались черным дымным порохом. По сути, точно такие же гранаты метали в неприятеля еще гренадеры XVII столетия.

В 1939 году инженер Храмеев скопировал французский боеприпас, немного усовершенствовав его. Новая граната получила название Ф-1, практически сразу в СССР было развернуто ее масштабное производство. В 1941 году вместо запала Ковешникова был разработан «унифицированный запал к ручным гранатам» дистанционного типа — УЗРГ. После войны появились новые, более совершенные запалы УЗРГМ и УЗРГМ-2, которые и сегодня используется в ручных гранатах РГД-5 и Ф-1. С тех пор никаких изменений в конструкцию Ф-1 не вносилось, можно сказать, что долгая эволюция «лимонки» завершилась.

Ф-1 с дистанционным УЗРГ – это прекрасное оружие, простое, надежное и эффективное. Однако и эта граната имеет определенные недостатки, обусловленные, в основном, как раз особенностями дистанционного запала. Он взрывается через определенное время, зная которое можно довольно просто укрыться от осколков, а то и швырнуть гранату обратно. Уже во время Первой мировой войны солдат ознакамливали с основными характеристиками гранат противника, чтобы они могли более эффективно защищаться от них. Кроме того, во время падения граната может отскочить в сторону или откатиться от нужного места. Также военных не устраивало неравномерное дробление корпуса Ф-1 на осколки и непредсказуемость их разлета.

Корпус гранаты РГО состоит из четырех полусфер (двух внутренних и двух наружных), которые изготовлены из стали толщиной 2,8 мм. Каждая из них имеет насечки. В верхней части гранаты расположен стакан с резьбой, в который вкручивается запал. Во время хранения он закрыт специальной пробкой. Перед использованием гранаты пробка извлекается и на ее место вкручивается запал.

Граната РГО (как и РГН) имеет ударно-дистанционный запал (УДЗ) 7ЖЗ, который также был разработан в «Базальте». УДЗ отличается от стандартных запалов гранат Ф-1 и РГД-5 тем, что он имеет две цепи срабатывания, которые дублируют действие друг друга.

В целом же, запал гранаты РГО состоит из нескольких узлов:

Предохранительно-инициирующего, в состав которого входит ударник с боевой пружиной, предохранительный рычаг и чека с кольцом;Пиротехнического, состоящего из капсюля-воспламенителя, самоликвидатора и двух замедлителей дальнего взведения;Механического с инерционным грузом, расположенным на специальной подпружиненной чашке с иглой, капсюлем и предохранителем;Детонатора.

Корпус запала УДЗ пластиковый, однако все основные элементы запала – металлические.

При взрыве гранаты РГО получается 650-700 осколков, массой примерно 0,5 г и скоростью полета 1-1,2 тыс. м/с. Площадь их разлета 200-280 м2. Можно добавить, что «осколочность» РГО более прогнозируема, чем у гранаты Мильса или Ф-1. Это означает, что при взрыве образуется немного крупных осколков с большой энергией, которые значительно выходят за стандартное поле поражения. Подобное свойство РГО является ее несомненным достоинством, потому что обеспечивает большую безопасность данных боеприпасов для собственных войск.

Ручная граната РГД-33, системы Дьяконова, обр.1933г.

Применялись на всех фронтах и встречаются повсеместно. При использовании оборонительного чехла (рубашки) — граната оборонительная, без рубашки — наступательная. Выпускались различными заводами, мастерскими ит.д. Эти экземпляры могли иметь отклонения по форме и размерам. Во время обороны Севастополя в городе производились гранаты, поверх заряда которых вместо ленты с осколочной нарезкой наматывалась стальная проволока.

Вес без рубашки — 500 г; с рубашкой — 750 г; заряд — 125 г; время горения замедлителя — 3,5-4,5 сек. Опасное расстояние: с оборонительным чехлом — 100 м; без оборонительного чехла — 25 м. Снаряжались литым и прессованным тротилом, в годы ВОВ снаряжались различными суррогатами. В случае, если рукоять оттянута назад, граната находится на боевом взводе.

РГД-33-пожалуй самая распространенная советская граната периода войны. Многим поисковикам приходилось с нею сталкиваться в работе. Встречаются РГД-33 в самых неожиданных местах. Полусгнившие, с отвалившимися рукоятками и разложившимся тротилом при останках солдат, уложенные в рядок, на боевом взводе на брустверах окопов, уже брошенные, но по каким-то причинам не взорвавшиеся, обороненные в бою и складированные в блиндажах. Обилие этих фанат частенько притупляет бдительность, а РГД-33 опасна, как и любой другой взрывоопасный предмет.

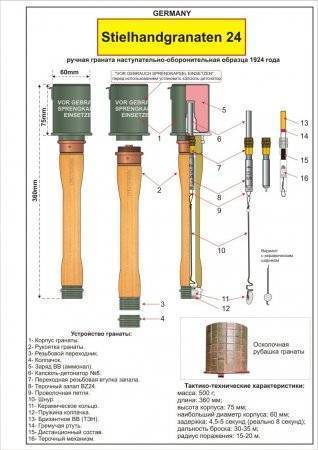

Stielhandgranaten 24

Stielhandgranaten 24 представляет собой модифицированную Stielhandgranaten 1916 времен Первой Мировой. В начале 20х годов Stielhandgranaten 16 несколько модифицировали, уменьшили вес и размеры, с корпуса гранаты была убрана скобы для крепления к поясу. Модифицированная версия получила официальное наименование “Stielhandgranaten 24”

Немецкая Stielhandgranaten со скобой, Первая Мировая

Длинная ручка и размещение центра тяжести гранаты дает возможность среднему солдату бросить гранату на 30-40 метров. Физически сильные бойцы могли кинуть гранату метров на 60-65.

Разлет осколков около 15-20 метров в наступательном и до 30 метров в оборонительном варианте. Для использования гранаты в качестве оборонительной на корпус надевалась осколочная рубашка из металла, с насечками или без них.

осколочные рубашки к гранате м24

Для значительного увеличения мощности заряда, например при борьбе с танками, использовали связки гранат.

Наполнение:

Снаряжалась граната м24 160-180 граммами тротила, амоннала, монархита, донарита или меленита . В советских гранатах масса ВВ была меньше (110 грамм в РГ-42 и 60 у Ф-1).

Основным недостатком этой гранаты была чувствительность терочного запала к сырости, что приводило к частым отказам. Кроме этого при недостаточно резком выдергивании запального шнура терочный состав не воспламенялся и граната не срабатывала.

После выдергивания запального шнура гранату в обязательном порядке надо было бросать, т.к. начинал гореть замедлитель и через 4.5-5 секунд следовал взрыв (советские гранаты после выдергивания чеки можно было держать в руке неограниченно долго, выбирая момент и цель для броска, а при отмене решения на бросок чеку можно было поставить на место).

После войны

Из-за неудовлетворительной бронепробиваемости гранату РПГ-6 сняли с производства ещё в апреле 1945 года. Гранаты РПГ-43 производились и после войны, а на вооружении Советской армии состояли как минимум до середины 50-х годов. По итогам войны, несмотря на значительный рост бронезащиты танков, было решено продолжать развитие простых в обращении и недорогих в производстве пехотных боеприпасов. Возможности кумулятивного эффекта были ещё не исчерпаны. В итоге к началу 50-х годов на вооружение приняли новую противотанковую гранату РКГ-3 разработки ГСКБ-30. При массе гранаты чуть более 1 кг её бронепробиваемость возросла до 220 мм (в варианте РКГ-3ЕМ). Такая модификация боеприпаса производилась в СССР около тридцати лет и стала последней советской ручной кумулятивной гранатой.

Граната РКГ-3ЕМ и её укупорка. Фото автора

Как это технически происходило? Захватили Зимний дворец, арестовали царя и объявили новую власть?

След от пули в окне Зимнего дворца. Петроград, октябрь 1917 годаМАММ / МДФ

Благодаря очень краткой школьной программе многие путают события февраля и октября 1917 года. Николай II отрекся от престола 2 марта 1917 года и с этого момента находился в заключении — сначала в Царском Селе, а затем в Тобольске. В октябре от власти было отстранено Временное правительство, которое с июля 1917 года возглавлял социалист Александр Керенский.

В ночь с 24 на 25 октября вооруженные отряды ВРК, состоявшие из солдат и рабочих, заняли вокзалы, телефонную станцию, телеграф и другие ключевые объекты Петрограда. Все это происходило практически без сопротивления правительственных войск. Юнкера, выступавшие на стороне правительства, предпочитали подчиниться и не поднимать оружие. Современник вспоминал, что «военные операции были похожи скорее на смены караулов».

Петроград продолжал жить своей жизнью: работали театры, магазины, ходили трамваи. Только поздним вечером 25 октября движению по центру города стали мешать пикеты вооруженных солдат и матросов. К этому моменту Временное правительство контролировало только Дворцовую площадь и Зимний дворец, где находились сами министры. Около десяти часов вечера они услышали холостой выстрел с крейсера «Аврора»: это был сигнал о том, что здание вскоре будет обстреляно. Затем последовала канонада из пушек Петропавловской крепости.

Тогда большая часть войск, защищавших правительство, отказалась продолжать оборону и покинула Дворцовую площадь. После короткого штурма Зимний дворец был занят войсками ВРК, а министры арестованы. Только Александру Керенскому удалось избежать этой участи: еще заранее он покинул город и уехал в сторону фронта, где рассчитывал найти войска, сохранившие верность Временному правительству.

Поздним вечером 26 октября под доносившийся с Невы грохот артиллерии в здании Смольного института открылся II Всероссийский съезд Советов. В знак протеста против действий большевиков умеренные социалисты покинули зал заседаний. Оставшиеся делегаты приняли декреты о передаче власти Советам и об образовании нового правительства.

Конструкция осколочной гранаты Ф-1

Конструкция гранаты Ф-1 относительно проста. Она состоит из корпуса, разрывного заряда и запала. Чугунный корпус гранаты с продольными и поперечными бороздами, по которым граната обычно разрывается на осколки, служит для помещения разрывного заряда и запала, а также для образования осколков при разрыве гранаты.

В верхней части корпуса имеется нарезное отверстие для ввинчивания запала. При хранении, транспортировке и переноске гранаты в это отверстие ввернута пластмассовая пробка. Внутренняя полость корпуса заполнена разрывным зарядом, который под действием запала УЗРГ обеспечивает разрыв гранаты на осколки.

Для применения гранаты необходимо разогнуть усики предохранительной чеки, взять гранату в правую руку так, чтобы пальцы прижимали рычаг к корпусу. Перед метанием гранаты, продев указательный палец левой руки в кольцо чеки, выдернуть её. Граната может продолжать оставаться в руке сколько угодно долго, пока не отпущен рычаг, ударник запала не может разбить капсюль. После выбора момента броска и цели — бросить в цель гранату. В этот момент рычаг под воздействием пружины ударника повернётся, освобождая ударник, и отлетит в сторону. Ударник наколет капсюль и через 3,2 — 4,2 секунды произойдёт взрыв.

Гранаты Ф-1 упаковываются в деревянные ящики по 20 штук. Запалы хранятся в этом же ящике отдельно в двух металлических герметично запаянных банках (по 10 штук в банке). Вес ящика — 20 кг. Ящик комплектуется консервным ножом, предназначенным для открытия банки с запалами. Гранаты снаряжаются запалами непосредственно перед боем, при переводе из боевого положения запал изымается из гранаты и хранится отдельно.

Технические данные ручной гранаты Ф-1

- Время горения воспламененного запала — 3,2-4,2 сек.

- Радиус убойного действия осколков — до 200 м

- Вес заряженной гранаты — 0,6 кг

- Средняя дальность броска гранаты — 35-45 м

«Банный лист» — липкая противотанковая граната № 74ST

Как в своё время Иосиф Виссарионович Сталин своей волей запустил в производство лопату-миномёт, так и сэр Уинстон Черчилль, поприсутствовав в 1940 году на испытаниях нового оружия, просто передал по инстанции краткую записочку: «Липкая бомба. Сделайте миллион».

Судьба обоих изобретений оказалась плачевна: несмотря на высокое покровительство, оба образца оказались крайне сырыми и не подлежащими доработке. Впрочем, после Дюнкерка выбирать не приходилось: оружия нет, а немецкие танки уже рядом, срочно надо было изыскивать средства для их остановки. Как и в Первую мировую, британский народ единодушно начал измысливать средства уничтожения ненавистных тевтонов. Существовало даже специальное ведомство, занимавшееся военными изобретениями.

И вот два британских майора-изобретателя, Джефферс и Макрэ, задались риторическим вопросом: хорошо ли, что запущенная в танк граната от него отскакивает? Нет, это плохо. Надо, чтобы граната к танку… прилипла.

«Липкая бомба» — граната № 74ST

Что же представляла собой «липкая бомба»? На стеклянную сферу с жидким нитроглицерином натягивался плотный матерчатый чехол, который позже пропитывался необычайно липкой, плохо засыхающей дрянью. А чтобы вся эта сомнительная конструкция не клеилась к военнослужащим, её заключали в лёгкий жестяной чехол. В теории всё было просто: перед броском снимали чехол, выдёргивали чеку, бросали гранату, она прилипала, и — БУМ!!!

Кстати, подрыв обеспечивался с помощью очень простого и удачного запала, который подозрительно напоминает отечественный УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный), сконструированный на год позже — в 1941-м.

Но были проблемы. Во-первых, сферический корпус — не самая удачная идея. Стеклянный шарик норовил скатиться с брони: площадь соприкосновения клеевой поверхности с плоскостью была очень невелика.

Археологическая находка: как говаривал английский герой Пятачок: «А шарик — он лопнул!»

Во-вторых, клей работал только в том случае, если на танке не было ни пыли, ни грязи, ни влаги. Если же боевая машина успела принять ванну в ближайшем болотце — пиши пропало. Вы видели на войне чистый танк?

Конечно, можно было сбегать и помыть «дойче панцер» перед тем, как его взорвать — проделка вполне в британском духе: «Рядовой Эдвардс! Сбегайте отмойте этого заляпанного „Тигра“, просушите, да прочтите молитву Всевышнему — на небеса нужно отправляться чистым душою и телом!». Но пехота не желала заниматься подобными глупостями: театр военных действий — это не бесплатная автомойка. То есть отморозков на острове хватало, но они, по большей части, подались во флот.

Наконец, в-третьих: танков на фронте мало, а дураков пехоты — много. Поэтому в первую очередь эта «радость стеклодува» норовила прилипнуть не к вражеской броне, а к самим солдатам. А если вспомнить, что нитроглицерин обладает дьявольски скверным характером (норовит рвануть при резких перепадах температуры и очень не любит тряски) то не удивительно, что № 74ST в войсках не пользовалась любовью. Зато её полюбили британские юмористы: например, в 70-е годы «липкая бомба» фигурировала в комедийном сериале «Папашина армия».

Кадр из сериала «Папашина армия»: граната № 74ST в чехле

№ 74ST раздавали щедрою рукой — австралийским войскам, французскому сопротивлению — хватайте, пока «нитро» не испортился! Себе же британцы поставили на вооружение другую неординарную конструкцию…