Ручная граната eihandgranaten 39 / m-39

Содержание:

- История создания

- Основная информация

- «Банный лист», №74 ST

- Стрелковое оружие, боеприпасы, приспособления и аксессуары XIX-XXI вв

- Другое применение

- Терки и лимоны

- Модификации

- Устройство и принцип действия

- Макет учебно-тренировочной гранаты М-24, разборная

- Считаные единицы

- Устройство гранаты

- Окраска и маркировка гранат

- Новое время — новые формы

- Изменения в тактике применения

История создания

Существует несколько различных версий относительно того, что побудило командование Германской имперской армии отдать распоряжение о создании как можно более дешевых и технологичных ручных гранат, пригодных для массового производства и применения. Так или иначе, накануне Первой Мировой войны на вооружении ничего подобного не имелось. Единственным типом немецкой гранаты являлась шарообразная Kugelhandgranate mod.1913 весом в 750 граммов – крайне громоздкий и неуклюжий снаряд.

В 1915 году ситуация изменилась: британские солдаты вооружились противопехотными «бомбами Миллса», а противостоящая им кайзеровская армия получила первые образцы Stielhandgranate M15. Эта граната отличалась как от английских, так и от французских аналогов главным образом наличием длинной деревянной ручки. Именно из-за неё оружие стали называть «картофелемялкой», или «колотушкой».

Возможно, немецким инженерам, создававшим её, чем-то «приглянулась» русская граната Рдултовского РГ-14, имевшая сходную компоновку, однако говорить о буквальном подражании не приходится.

Первые образцы «Штильхандгранат» снабжались двумя видами взрывателей – один тёрочный, а второй – контактный, срабатывавший при падении или ударе о препятствие. В последующем, однако, предпочтение было отдано первому варианту, как более надёжному, простому и дешевому.

Боевая часть гранаты снаряжалась ста семьюдесятью граммами взрывчатки, которой мог быть аммонал или тротил. По всей видимости, в ряде случаев применялись и более дешевые «наполнители», вплоть до черного пороха.

В 1916 году Stielhandgranaten была модернизирована и получила обозначение Model 16 (или просто M16). Изменения сделали ручную гранату более безопасной – теперь спусковой шнур уже не мог быть выдернут по случайности. Кроме того, стал использоваться следующий взрывчатый состав:

- Тринитротолуол (12%);

- Древесная мука (4%);

- Аммиачная селитра (84%).

Из-за этого граната стала несколько менее мощной, но снизилась стоимость её производства.

Очередная модификация Stielhandgranate, model 17, появилась год спустя. От более ранних вариантов эту гранату отличал только предохранительный колпачок, навинчивающийся на основание деревянной ручки.

Все три первых варианта Stielhandgranate получили значительную популярность среди кайзеровских солдат. Особенно ценили её бойцы штурмовых отрядов, атаковавшие французские и английские укрепленные позиции. В то же время они отмечали, что время от броска до срабатывания взрывателя слишком велико – это дает возможность противнику укрыться или даже отбросить прилетевшую гранату в обратном направлении.

Уже после окончания Первой Мировой войны, в 1924 году, была разработана та самая «колотушка», которая впоследствии многократно попадала в объективы фотоаппаратов и кинокамер – Stielhandgranate 24 mit Brennzunder 24, или просто Stielhandgranate M24. Слово Brennzunder обозначает дистанционную трубку, то есть замедлитель. Именно он и являлся главным отличием M24 от более ранних моделей – граната стала срабатывать быстрее, приблизительно за четыре с половиной секунды после инициации.

При этом для M24 выпускался не только «основной» запал, но и два дополнительных. Один из них инициировал подрыв через 7,5 секунд (то есть примерно так же, как на M17), а другой – через одну секунду. Различить между собой гранаты, снабженные разными видами запалов, можно было по цвету предохранительных колпачков: синий (нормальное время срабатывания), желтый (долгое горение замедлителя) и красный (почти мгновенный взрыв).

Следует отметить, что при практическом использовании «колотушек» во время Второй Мировой войны взрыв иногда следовал лишь через восемь секунд. Это могло быть связано как с некачественным изготовлением гранат, так и с использованием запалов старого образца (их имелось в несколько раз больше, чем новых).

Помимо установки укороченных дистанционных трубок, Stielhandgranate образца 1924 года получила несколько увеличенную деревянную рукоятку и упрощенное крепление для переноски. Кроме того, стала использоваться более мощная взрывчатка – мелинит (пикриновая кислота) или гранулированный тротил. Правда, во многих случаях гранаты снаряжались, как и ранее, дешевыми смесями на основе аммиачной селитры – донаритом или монахитом.

Чаще всего Stielhandgranate M24 применялась на полях сражений Второй Мировой войны. После 1945 года её копии использовались также бойцами Народно-освободительной армии Китая, а также, как ни странно, швейцарской пехотой. Лишь в самом конце 20-го века эта граната окончательно превратилась в музейный экспонат.

Основная информация

В игре для M39 доступны все виды модификаций. Вы можете установить на неё как голографический прицел, так и оптический. На дуло полуавтоматической снайперской винтовки можно установить любой обвес. Так же дела обстоят и с подствольником. Сама винтовка использует все разновидности патронов калибра 5,56.

Магазин марксманской винтовки М39 вмещает в себя 20 патронов. Перезарядка длится 3,25 секунд.

На ремонт М39 потребуется 13 металла высокого качества, как и в случае со снайперской винтовкой L96, на которую у нас есть отдельная статья.

Полуавтоматическая винтовка M39Персонаж с винтовкой M39

«Банный лист», №74 ST

Большинство противотанковых гранат работали по принципу мгновенного взрыва. На деле задержка срабатывания залпа могла достигать секунды. Естественно за это время снаряд успевал отскочить от брони танка на приличное расстояние и не причинить ему большого урона. Но что если бы снаряд прилипал к танку? С этой целью 1940 году в Британии разработали липкую противотанковую гранату №74 ST, более известную как «Банный лист».

№74 ST| Фото: Інформатор.

Конструкция орудия была крайне незамысловатая: в стеклянный сосуд заливался нитроглицерин, а сверху граната покрывалась липкой массой. Чтобы орудие не прилипало к солдатам оно помещалось в специальный металлический чехол. Однако с первых же дней эффективность «Банного листа» массово раскритиковала британская пехота. В боевой обстановке быстро достать гранату из футляра было крайне сложно, а чтобы снаряд прочно прилип к танку его поверхность должна быть сухой и чистой, что опять же в боевых условиях практически нереально. Не говоря уже о том, что сам по себе нитроглицерин — крайне опасная субстанция, которая могла «рвануть» при резких перепадах температуры и сильной тряске.

Стрелковое оружие, боеприпасы, приспособления и аксессуары XIX-XXI вв

Сайт является частным собранием материалов по теме «огнестрельное оружие и боеприпасы» и представляет собой любительский информационно-образовательный оружейный портал. Вся информация получена из открытых источников. Администрация не претендует на авторство использованных материалов – все права принадлежат их собственникам. Администрация не несет ответственности за использование информации, фактов или мнений, размещенных на сайте.

- Аккаунт

- Разделы

- Оружие

- Боеприпасы

- Литература

- Галерея

- Статьи

- Видео

- Новости

- Глоссарий

- Сайт

- Главная

- О проекте

- Информеры

- Отзывы

- Ссылки

- Поиск

- RSS

- Информация

- Правила

- Соглашение

- Ответственность

- Конфиденциальность

- О файлах cookies

- Хостинг от uCoz

- Развлечение

- Поддержка

Другое применение

Корпус распространённой гранаты Stielhandgranate 24 применялся также при изготовлении противопехотных мин Stielhandgranate 24/D.Z. 35, при этом деревянная рукоятка с запальным устройством отвинчивалась, а на корпус с зарядом взрывчатого вещества с капсюлем-детонатором Sprengkapsel No8 устанавливался с использованием переходника Spannmutter (из-за разного размера резьбы) взрыватель нажимного действия D.Z. 35.

При взрыве такой мины бо́льшая часть осколков корпуса (93-97%) уходила в землю, а основное поражение наносилось направленной вверх ударной волной.

Так как граната снаряжалась в основном суррогатами, она не обладала мощным ни фугасным, ни бризантным действием. Для нанесения значительного урона тяжелой бронетанковой технике РККА германской пехотой практиковался рискованный приём: связка гранат из 3-5 штук при помощи поясного ремня подсовывалась под кормовую нишу башни танка и подрывалась; дистанции взрывателя гренадёру вполне хватало, чтобы спрыгнуть с движущейся машины и укрыться от взрыва. В случае успеха башню срывало с погона или, как минимум, заклинивало. Для поражения танка прорыва КВ-2 было очень действенным средством забросить гранату в ствол 152-мм гаубицы, которой тот был вооружён. Даже если в стволе на момент взрыва не было снаряда, сам ствол утрачивал целостность и при следующем выстреле разрывался. (А.Б. Широкорад, “Танковая война на восточном фронте”).

Терки и лимоны

Европейцы в своих гранатах применили изобретенный еще в XVII в. терочный запал. В трубку, покрытую горючим составом, вставляли ребристый стержень со шнурком. Дернув за шнур, трением добывали огонь, поджигавший замедлитель. Запалы не всегда срабатывали, но были дешевы и просты в обращении.

Терочные запалы были у немецкой гранаты обр. 1913 г., французской гранаты 1914 г., английских Мк. 12 и Мк. 15. Корпуса гранат лили из дешевого чугуна. Некоторые модели получили насечки для образования осколков. Но на практике они рвались на два-три крупных куска. Простота позволяла выпускать эти модели массово, но низкая эффективность заставила искать им замену.

Во Франции в 1916 г. выпустили эффективную в обороне Ф-1 с упрощенным дистанционным запалом. За удобную удлиненную форму французы звали ее «лимоном», а русские – «лимонкой». Схожую гранату М5 в 1915 г. создал англичанин У. Миллс. Немцы, делавшие ставку на наступление, создали удачную наступательную гранату обр. 1915 г. («колотушка») с терочным запалом в длинной ручке.

Гранаты с терочным запалом: 1. немецкая 1913 г. 2. французская 1914 г. 3. английская Мк. 12 («теннисная ракетка») 4. немецкая наступательная 1915 г. Гранаты с дистанционным запалом: 5. Ф-1 («лимонка»). 1916 г. 6. Миллса М5 Шомпольные гранаты: 7. М23 с «поясом» для удержания рычага

Модификации

В конце Первой мировой войны, в период острой нехватки сырьевых ресурсов, оборудования (в частности, металла, дерева и токарных станков для изготовления рукояток), а также квалифицированной рабочей силы, в Германии и Австро-Венгрии выпускались упрощённые неразборные гранаты с установленным на заводе капсюлем-детонатором:

- вариант с упрочнённым креплением рукоятки (крепление улучшено за счёт удлинения муфты корпуса и дополнительной фиксации рукоятки гвоздиками) и заменой металлической завинчивающейся крышки на картонный колпачок, фиксируемый лентой из парафинированной бумаги;

- вариант с рукояткой из скрученного в трубку картона (сделана путём навивки картонной спирали на болванку с последующей проклейкой), с удлинённой муфтой, креплением к корпусу шестью гвоздиками и с картонным колпачком.

Известны также изготовлявшиеся полукустарным способом гранаты с рукоятками, в которых вместо тёрочного механизма со шнуром применялся пружинный механизм для ударного воспламенения капсюля.

Устройство и принцип действия

Ручные осколочные гранаты предназначены для поражения и уничтожения живой силы и техники противника. Устройство у всех схожее, разница состоит лишь в весе и расстоянии разлета осколков при разрыве. Запал, время его горения, расстояние броска — примерно одинаковое.

Корпус оборонительных гранат массивней и толще. Для более эффективного разрыва на него наносится вертикальная и горизонтальная насечка. Боевые свойства и назначение обуславливают материал корпуса, состав разрывного заряда.

Схематичное устройство ручных осколочных гранат:

- корпус (в современных боеприпасах двухслойный/многослойный, в некоторых моделях внутрь помещается насеченная металлическая лента или стальные шарики), служащий для помещения составных частей, и для образования осколков. Изготовляется из металлических сплавов, либо других материалов в зависимости от назначения;

- разрывной заряд (взрывчатое вещество: тротил, мелинит, гексоген);

- запал — самая сложная часть, состоящая из предохранителя (чека), спускового рычага, ударника и детонирующего заряда с капсюлем. Время срабатывания большинства современных запалов составляет от 3,5 до 4 секунд.

Сейчас преимущественно используются запалы двух типов:

- унифицированный (в частности УЗРГМ, ударно-спусковой механизм после освобождения предохранительной скобы, обеспечивает накалыванием ударником капсюля-замедлителя по выгоранию которого происходит подрыв заряда);

- ударно-дистанционного действия (снабжен дополнительными предохранителями, капсюлями, инерционным грузом, который активирует детонатор при столкновении с преградой. Безопасность при случайном падении гранаты обеспечивает механизм дальнего взведения). Необходимо отметить и существование других типов запалов, это например тёрочный запал, массово использованный при производстве немецких «колотушек» М24, в период Второй Мировой войны.

Макет учебно-тренировочной гранаты М-24, разборная

Москва и Подмосковье

- Самовывоз: Москва, м. Аэропорт, 4-я ул. 8 Марта, 6А;

- Курьером: 350 ₽, за МКАД 400 ₽ +30 ₽/км, бесплатная доставка некрупных заказов от 15.000 ₽;

- Boxberry:Бесплатная доставка во все ПВЗ оплаченных заказов от 500 ₽ (до 3 кг).

Санкт-Петербург и область

- Самовывоз: СПБ, м. Площадь Восстания, 5-я Советская ул., 44;

- Курьером: 350 ₽;

- BoxBerry:Бесплатная доставка во все ПВЗ оплаченных заказов от 500 ₽ (до 3 кг).

Другие регионы России:

- BoxBerry: от 250/350 ₽ (ПВЗ / курьером). Наложенный платеж +3%. Бесплатная доставка оплаченных заказов от 7000 ₽*.

- Почтой России: от 350 ₽. Полная предоплата!

- ТК: СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и т.д.

СДЭК: 100% предоплата заказа и доставки.

Вы можете расплатиться наличными при:

- Самовывозе (Москва и СПБ)

- Доставке курьером

- Boxberry наложенным платежом (вся Россия)

2) Онлайн оплата

- банковской картой VISA/Mastercard

- На карту Сбербанка

- Яндекс.Деньги

- QIWI

- расчетный счет в банке

- Оплата наличными при получении

- Гарантия на пневматику от 12 месяцев

- Гарантия обмена/возврата — 14 дней

- Бесплатная доставка по всей России*

- Работаем ежедневно с 9-00 до 21-00

- Экспресс доставка ТК и Boxberry

Внимание! Поставляются как в светлых, так и в темных оттенках дерева. Корпус от ручки откручивается не во всех экземплярах, просьба уточнять при заказе

Характеристики:

Описание ММГ учебно-тренировочной гранаты М-24:

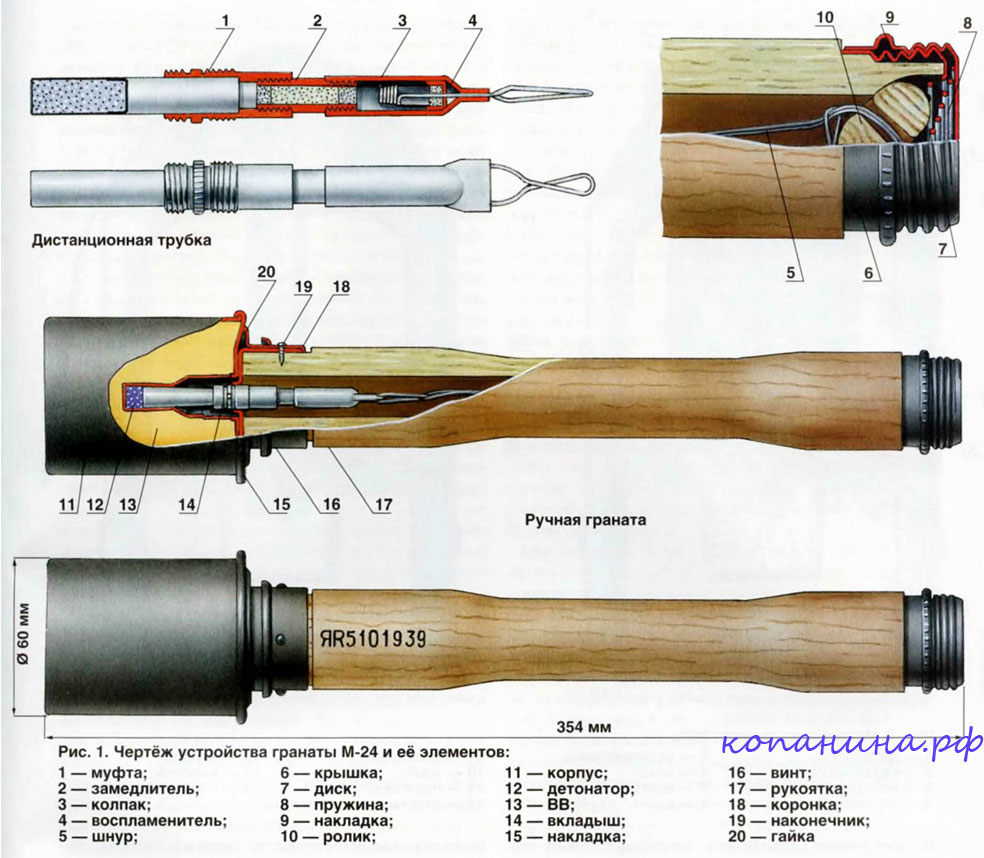

Макет учебно-тренировочной гранаты М-24, как и оригинальный образец, имеет деревянную ручку, металлический корпус и металлическую крышку с обратной стороны ручки корпуса. Корпус макета, так же как и у боевой гранаты, способен откручиваться (перед применением гранаты в корпус предварительно вставлялся капсюль-детонатор).

Модель учебно-тренировочной гранаты М-24 – это копия оригинального экземпляра взрывчатого боеприпаса, точно повторяющая внешний вид и параметры своего прототипа. В качестве боевого прототипа макета использована ручная наступательная граната германского производства Stielhandgranate М-24. До самого конца Второй мировой войны эта граната эксплуатировалась в немецкой армии. Впервые же первые гранаты М-24 поступили в войска Вермахта еще в 1916 году.

Название М-24, принятое в советских источниках, этот боеприпас получил благодаря дате его доработки – 1924 год. За специфическую форму граната М-24 была названа солдатами «колотушкой». В фильмах о Великой Отечественной войне чаще всего можно увидеть именно такой экземпляр. Согласно статистике, за период Второй мировой было выпущено более 75 миллионов таких гранат. При объединении нескольких гранат в одну связку такие боеприпасы применялись против танков и укреплений.

Макет гранаты М-24 является точной массогабаритной копией наступательного боеприпаса, рассчитанной на поражение врага ударной волной и осколками. В оригинальном образце для приведения его в действие необходимо было отвинтить металлическую крышку внизу рукоятки, и выдернуть шнур с фарфоровым шариком на конце. Стержень запала изготовлен из металла, при выдергивании шнура происходит процесс трения о химическое вещество, и запал воспламеняется.

Корпус макета изготовлен из металлического сплава, рукоятка – из натурального дерева. Так как макет не является боевым боеприпасом, детонатор и взрывчатое вещество здесь отсутствуют, и приобрести такой образец может каждый желающий. Вес макета составляет 290 грамм, длина его соответствует оригиналу – 35 см. Аналогично с боевым образцом, крышка корпуса откручивается.

ММГ учебно-тренировочной гранаты М-24 отличается высокой реалистичностью, и может использоваться как в процессе театральных постановок и киносъемок, так и в образовательно-просветительских целях.

При покупке 10 штук, цена — 1090 руб. за шт.

Видеообзор макета учебно-тренировочной гранаты М-24:

Информация о характеристиках, комплектации, внешнем виде и цвете товара носит ознакомительный характер; они могут быть изменены производителем без уведомления.

Считаные единицы

В ходе пандемии COVID-19 ВОЗ столкнулась с проблемой различия между тестами на антитела. Оказалось, что разные производители определяют количество антител в «собственных» единицах, поэтому при сравнении результатов нередко возникает путаница. Поэтому организацией был принят международный стандарт — единицы измерения антител к SARS-CoV-2 — BAU/мл (binding antibody units, единицы связывающих антител. — «Известия»).

Вскоре Росздравнадзор письмо к субъектам обращения медицинских изделий, руководителям территориальных органов Росздравнадзора, медицинским организациям, а также органам управления здравоохранением субъектов Российской Федерации. В нем ведомство говорит о необходимости представлять результаты исследований антител к коронавирусу с использованием условных единиц BAU.

BAU-эффект-4

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Там же размещен список тестов (сейчас их шесть), для которых официально получен коэффициент пересчета в единицы ВОЗ.

В частности, в документе упоминаются три распространенные в РФ системы — их производят итальянская компания «ДиаСорин», немецкая «Рош Диагностике» и ирландская «Эбботт». Результат «ДиаСорин» переводится в BAU/мл умножением на 2,6, «Эбботт» — умножением на 0,142, а «Рош Диагностике» — делением BAU/мл на 0,972.

С помощью тестов «Эбботт» анализ тестов на уровень антител IgG к SARS-CoV-2 определяют компании «Инвитро» и «Гемотест», «Хеликс» использует «ДиаСорин», клиника «Альфа-Центр Здоровья» — Рош Диагностик.

— Приведение результатов тестов к единой системе позволит сравнивать их между собой, — пояснил научный сотрудник лаборатории биокатализа ИБХ РАН вирусолог Георгий Скрябин. — Если объяснять метафорично, разные организации измеряют количество антител к SARS-CoV-2 в разных единицах — это как расстояние можно мерять в фунтах, сантиметрах, ярдах… И вполне может получиться так, что значение «13», полученное с помощью одного теста, больше значения «300», полученного с помощью другой системы. Поэтому такая стандартизация значительно облегчит жизнь пациентам и врачам. Например, с помощью такого стандарта будет проще определить, какой уровень антител все-таки нужен для защиты от заражения COVID-19, а пациентам будет проще сравнивать данные тестов.

BAU показывают, насколько сильно антитела связываются с конкретным белком вируса, поясняет Георгий Скрябин. Вирус связывается с клеткой рецептор-связывающим доменом S-белка. Поэтому можно говорить, что если связывание хорошее, то и защита будет хорошая. Этот метод определения количества антител хорошо работает в случае вакцинированных «Спутником V», отметил эксперт.

BAU-эффект-2

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Недавно директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 300 единиц антител (BAU) защищают от «Дельты» полностью. Если у человека 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19, сообщил он. Свое утверждение академик основывает на результатах совместного с департаментом здравоохранения Москвы исследования — в нем приняли участие 4 тыс. москвичей.

Однако министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья отметил: уровень антител, достаточный для защиты от коронавирусной инфекции, достоверно определить пока нельзя.

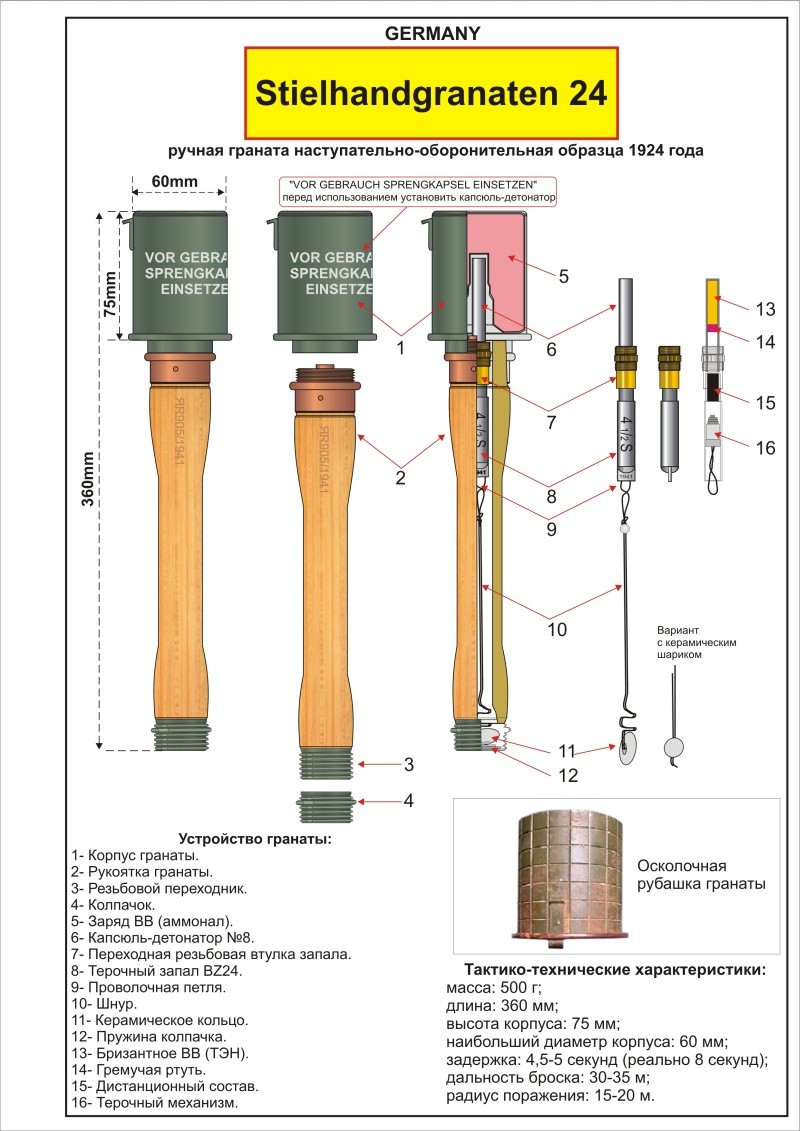

Устройство гранаты

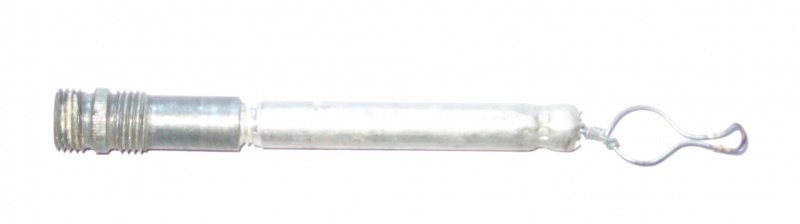

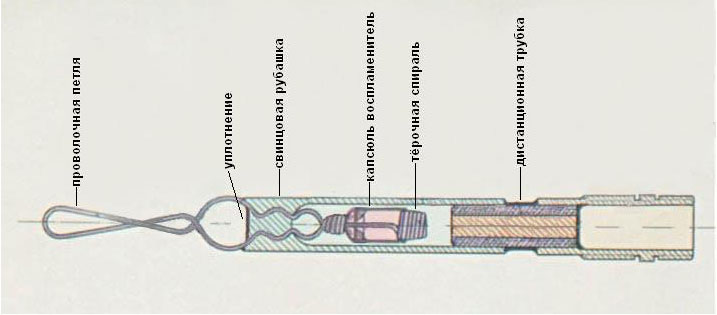

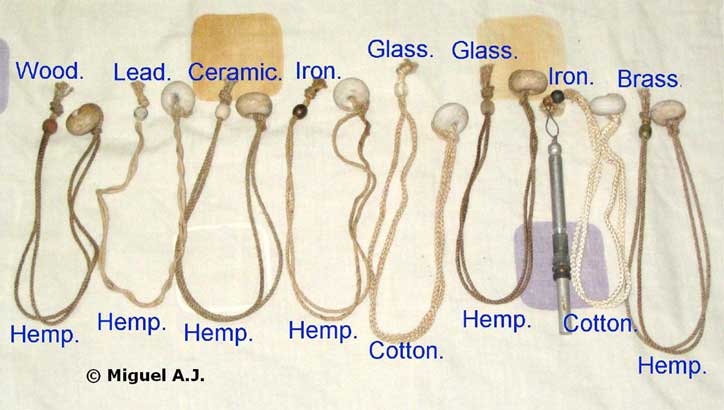

Основными узлами гранаты являются: «банка» с взрывчаткой, деревянная рукоятка с воспламенителем и капсюль-детонатор. Внутри корпуса помещается заряд ВВ и капсюль-детонатор №8. Воспламенительный механизм относится к механизмам терочного типа. Он состоит из дистанционной трубки с капсюлем, стаканчика с терочным составом, чашечки стаканчика, проволочной терки со свинцовым (или фарфоровым) шариком и шнура с вытяжным кольцом.

При выдергивании вытяжного шнура, соединенного с проволочной теркой, последняя, будучи завита в спираль, проходя через отверстие в стаканчике, выпрямляется, создает трение и воспламеняет терочный состав. Пламя терочного состава зажигает пороховую мякоть замедлителя, которая горит 4,5-5 секунд. Огонь от пороховой мякоти передастся капсюлю-детонатору, который, взрываясь, детонирует основной заряд.

Для подготовки гранаты к бою необходимо открутить банку от ручки, вставить в корпус капсюль-детонатор №8 закрытой стороной вверх и вновь привинтить банку к ручке.

Для применения гранаты необходимо отвинтить колпачок в нижней части рукоятки. Из рукоятки выпадет на шелковом шнурке белый фарфоровый шарик — вытяжное кольцо. Далее следует энергично выдернуть шнурок, держа его за шарик и немедленно бросить гранату в цель.

керамический вытяжной шарик

Если граната не разорвалась в ближайшие полминуты, то в дальнейшем она опасности не представляла.

терочный воспламенитель

Устройство терочного воспламенителя

Устройство терочного воспламенителя Воспламенитель с капсюль-детонатором №8Разновидности соединения банки и ручки гранаты:

Воспламенитель с капсюль-детонатором №8Разновидности соединения банки и ручки гранаты:

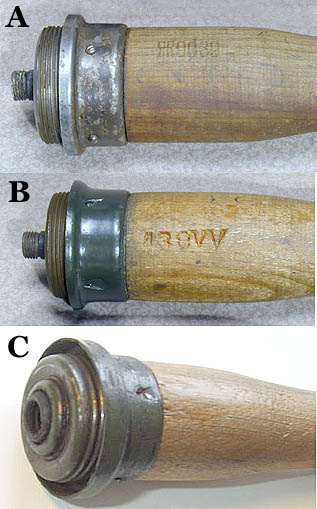

Различные варианты соединения

Различные варианты вытяжных шнуров

Окраска и маркировка гранат

Корпуса гранат Stielhandgranaten 24 окрашивались в стандартный для

немецкой армии цвет feldgrau (полевой серый) или в темно-зеленые тона, причем финишное покрытие наносилось на предварительно загрунтованную красной краской поверхность.

Маркировка на крышке банки гранаты. Выдавленное клеймо года выпуска и штамп военной приемки выполненный белой масляной краской. Иногда на банке проставлялся номер заказа и код производителя.

Маркировка на крышке банки гранаты. Выдавленное клеймо года выпуска и штамп военной приемки выполненный белой масляной краской. Иногда на банке проставлялся номер заказа и код производителя.

На ручке гранаты ставилось выдавленное клеймо: Выдавленное клеймо на ручке гранаты

Выдавленное клеймо на ручке гранаты На ручках гранат раннего выпуска ставился еще и штамп военной приемки

На ручках гранат раннего выпуска ставился еще и штамп военной приемки

На боковые стенки гранаты краской наносилась трафаретная надпись-предупреждение: «VOR GEBRAUCH SPRENGKAPSEL EINSETZEN»

(перед использованием установить капсюль-детонатор).

Трафаретная надпись на корпусе гранаты

На колпачке гранаты также присутствовал штамп военной приемки (WaA):

Вид ВВ отражается в маркировке на корпусе в виде буквенно-цифрового кода ”Mo” (монахит), ”Do” (донарит), ”Grf.88” (пикриновая кислота). Клейма на гранатах разных производителей и разного времени выпуска могли отличатся, кроме того существовали редко встречающиеся дополнительные клейма:

Вид ВВ отражается в маркировке на корпусе в виде буквенно-цифрового кода ”Mo” (монахит), ”Do” (донарит), ”Grf.88” (пикриновая кислота). Клейма на гранатах разных производителей и разного времени выпуска могли отличатся, кроме того существовали редко встречающиеся дополнительные клейма:

Буква «К» сокращение от «Kalte» — то есть граната адаптирована для использования в условиях низких температур. Клеймо военной приемки нанесенное не краской а выдавленное на корпусе гранаты

Клеймо военной приемки нанесенное не краской а выдавленное на корпусе гранаты банка 1942 года без клейма военной приемки

банка 1942 года без клейма военной приемки клеймо СС на ручке гранаты

клеймо СС на ручке гранаты

вариант клейма на ручке

Новое время — новые формы

На рубеже 19-20х веков металлические сферы сменили другие образцы. Во время русско-японской войны 1904-1905 годов появилась осколочная граната, на долгие времена ставшая примером конструкции для подобных видов боеприпасов – ручная граната Лишина Н.С., впервые примененная в мукденском сражении.

Для оболочки в российской армии использовались гильзы от снарядов, начиненные пироксилином, а в качестве детонатора капсюльный взрыватель Нобеля. Японцы применяли жестяные коробки с мелинитом, снабженные бикфордовым шнуром и длинной деревянной ручкой, игравшей роль стабилизатора при броске.

Активно применялся терочный запал (в трубке, покрытой горючим составом находился ребристый стержень на шнурке с кольцом). При выдергивании кольца искра от трения поджигала замедлитель. Наиболее известны немецкие и французские образцы гранат.

Первая ручная граната в британской армии, осколочная граната Миллса, стала самой используемой на полях Первой Мировой. Эти боеприпасы поставлялись в колчаковскую армию белых в Гражданскую войну. Граната имела корпус овальной формы из чугуна с вертикальными и горизонтальными насечками.

Зарядом служил аматол. Масса в снаряженном состоянии – 600 грамм (взрывчатое вещество 60-70 грамм). Для подрыва был применен ударно-предохранительный механизм, состоявший из чеки, скобы и ударника с боевой пружиной. Перед применением запал ввинчивался в нижней части.

Время до взрыва – 7 секунд, разлет осколков от 30 до 100 метров. Стоит отметить и гранату F1 ставшую прообразом знаменитой «лимонки».

Изменения в тактике применения

Менялась тактика полевого боя и гранаты стали использоваться только при обороне крепостей и абордажном бое на флоте. Разрывающиеся боеприпасы стали достоянием артиллерии. Метались с помощью больших орудий — мортир по навесной траектории.

Стоит отметить и бомбические орудия, благодаря которым Нахимов одержал победу при Синопе. Широкое применение осколочная граната получила в Крымской войне при обороне Севастополя в 1854-1855 годах, город перенёс несколько бомбардировок. Тогда же на бастионах начали применяться и первые бутылки с зажигательной смесью.