Назначение, боевые свойства и устройство ручной противотанковой кумулятивной гранаты ркг-3

Содержание:

- Смертельный плевок

- О сильных сторонах

- «Комета» против бумажной гранаты

- История[ | ]

- Ручная и реактивная противотанковые гранаты

- Ручная граната Ф-1 (оборонительная)

- Общие сведения

- Борьба калибров и брони

- Технические средства метания

- Подготовка ручной противотанковой кумулятивной гранаты к броску

- Вода вместо взрывчатки

- Примечания[ | ]

- Схожие устройства

- РПГ-41

Смертельный плевок

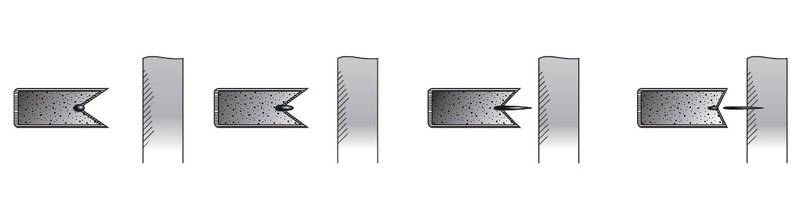

Однако уже в начале Второй мировой в поражающих свойствах боеприпасов произошла революция: появились кумулятивные снаряды. В 1941 году Hohlladungsgeschoss («снаряд с выемкой в заряде») начали применять немецкие артиллеристы, а в 1942-м и в СССР был принят на вооружение 76-мм снаряд БП-350А, разработанный после изучения трофейных образцов. Так были устроены и знаменитые фауст-патроны. Возникла проблема, не разрешимая традиционными способами из-за неприемлемого увеличения массы танка.

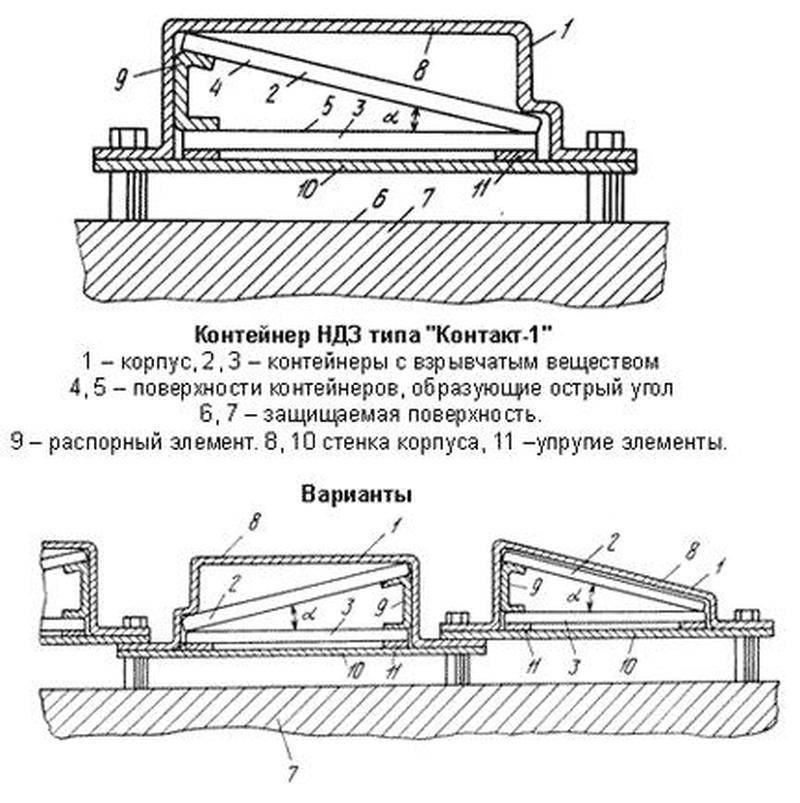

Элементы динамической защиты (ЭДЗ) Представляют собой «сэндвичи» из двух металлических пластин и взрывчатого вещества. ЭДЗ помещены в контейнеры, крышки которых защищают их от внешних воздействий и одновременно представляют собой метаемые элементы.

Элементы динамической защиты (ЭДЗ) Представляют собой «сэндвичи» из двух металлических пластин и взрывчатого вещества. ЭДЗ помещены в контейнеры, крышки которых защищают их от внешних воздействий и одновременно представляют собой метаемые элементы.

В головной части кумулятивного боеприпаса сделана коническая выемка в виде облицованной тонким слоем металла воронки (раструбом вперед). Детонация взрывчатого вещества начинается со стороны, ближайшей к вершине воронки. Детонационная волна «схлопывает» воронку к оси снаряда, а поскольку давление продуктов взрыва (почти полмиллиона атмосфер) превышает предел пластической деформации обкладки, последняя начинает вести себя как квазижидкость. Такой процесс не имеет ничего общего с плавлением, это именно «холодное» течение материала. Из схлопывающейся воронки выдавливается тонкая (сравнимая с толщиной оболочки) кумулятивная струя, которая разгоняется до скоростей порядка скорости детонации ВВ (а иногда и выше), то есть около 10 км/с и более. Скорость кумулятивной струи существенно превышает скорость распространения звука в материале брони (порядка 4 км/с). Поэтому взаимодействие струи и брони происходит по законам гидродинамики, то есть они ведут себя как жидкости: струя вовсе не прожигает броню (это широко распространенное заблуждение), а проникает в нее, подобно тому как струя воды под давлением размывает песок.

О сильных сторонах

Как утверждают военные специалисты, граната Ф-1 обладает следующими достоинствами:

- Благодаря особой конструкции корпуса, во время взрыва происходит его естественное дробление с формированием поражающих элементов.

- Изготовление цельнометаллических монолитных корпусов из-за конструктивной простоты возможно на любых промышленных предприятиях. Благодаря использованию сталистого чугуна для выпуска гранат Ф-1 не требуется больших финансовых вложений.

- В боевой обстановке снаряд можно оснастить как штатным тротилом, так и любой другой имеющейся взрывчаткой.

- Судя по отзывам, при помощи данной гранаты можно успешно штурмовать различные шахты и тоннели средних диаметров. Как утверждают специалисты, если Ф-1 кинуть в колодец, после взрыва все, что было внутри него, будет вместе с водой выброшено наружу.

- За счет дистанционного действия Ф-1 можно забросить к противнику в укрытие, используя для этой цели стены или другие твердые поверхности.

«Комета» против бумажной гранаты

Перспективы развития фугасных противотанковых гранат можно понять, прочитав первый абзац программы работ основного разработчика ручных гранат КБ-30, утверждённой 6 августа 1942 года:

Так в СССР началась работа над первыми кумулятивными ручными гранатами. Отработка зарядов взрывчатых веществ для гранат производилась в КБ-30 на бронеплитах толщиной до 60 мм. Уже 26 августа 1942 года Артиллерийский комитет выдал конструкторским бюро задание на разработку гранат направленного действия. Основная борьба за право стать первой кумулятивной ручной гранатой в РККА развернулась между изделиями КБ-30 и НИИ-6.

КБ-30 разработало гранату направленного действия РПГ-42 НД «Комета» со следующими характеристиками: длина – 280-285 мм, вес – 950 г, вес взрывчатого вещества (ВВ) – 600 г. Отрабатывались варианты изделий с запалом в рукоятке (в собранном виде) и с навинчиваемым запалом. С 15 по 17 октября 1942 года проходили испытания гранат разработки КБ-30. По результатам испытаний оказалось, что гранаты РПГ-42 имеют простую конструкцию, габаритно-весовые данные, не соответствующие чертежу, неудовлетворительное качество заливки ВВ, небезопасные предохранительные устройства и бронепробиваемость в пределах 45-55 мм. Повторных испытаний 19-21 октября доработанные гранаты не выдержали из-за неудовлетворительной бронепробиваемости при метании (45 мм, в статических условиях – 55-60 мм). Несмотря на это 3 декабря НИПСВО КА посчитал, что граната, претерпевшая минимальные изменения, полигонные испытания выдержала и может быть допущена к войсковым испытаниям.

Опытная граната конструкции КБ-30, 1942 год. ЦАМО РФ

В свою очередь, в НИИ-6 разработали свой вариант кумулятивной гранаты, которая проходила полигонные испытания с 30 октября по 3 ноября 1942 года. По чертежу граната имела вес 1139 г и длину 373-375 мм. В собранном виде изделие НИИ-6 оказалось заметно длиннее РПГ-42 (корпус – на 75-80 мм). Особенностью гранаты было изготовление корпуса из бумажного литья и рукоятки из патронной бумаги, запал позаимствовали от винтовочной ружейной гранаты. В качестве взрывчатого вещества использовались сплавы «ТГ» либо «Л». В итоге граната НИИ-6 оказалась сложнее своего непосредственного конкурента, но имела высокие результаты по безотказности действия и бронепробиваемости, что позже позволило ей после доработки конструкции добраться до войсковых испытаний.

Опытная граната конструкции НИИ-6, 1942 год. ЦАМО РФ

С 15 по 16 ноября 1942 года на НИПСВО КА проходили испытания гранаты РБ-60 конструкции Наркомугля, изготовленной заводом №58. Эта попытка «запрыгнуть на подножку уходящего поезда» оказалась неудачной. Безжалостное заключение гласило: «Предлагаемая конструкция гранаты РБ-60 по сравнению с испытанными конструкциями ручных гранат направленного действия КБ-30 и НИИ-6 никаких преимуществ не имеет».

Опытная граната РБ-60, 1942 год. ЦАМО РФ

Как события развивались далее, хорошо известно. После испытаний весной 1943 года первой взамен РПГ-40 в серийное производство планировали запустить разработку КБ-30 под наименованием РПГ-43. Она могла пробивать до 75 мм танковой брони. Производство началось в июле

О важности этих гранат говорит тот факт, что рабочим и инженерно-техническим работникам, задействованным в их производстве, полагались дополнительные обеды и по 200 г табака в месяц, а также освобождение от всех видов мобилизации. Гранату РПГ-6 разработки НИИ-6 с бронепробиваемостью в 100 мм планировали запустить в серийное производство в ноябре того же года за счёт полного прекращения изготовления РПГ-40

Граната РПГ-43. Федосеев С.Л. Истребители танков Второй Мировой. Противотанковое оружие пехоты – ружья, гранаты, гранатометы. – М.: Яуза: Эксмо, 2014

Метание противотанковых гранат РПГ-43 и РПГ-6 осуществлялось из окопа или укрытия на дальность 15-20 м. Стабилизация гранаты в полёте происходила за счёт нескольких матерчатых лент. Это требовалось для того, чтобы граната встретилась с бронёй танка под прямым углом и смогла нанести максимально возможный урон. Однако уже к концу Великой Отечественной войны лобовая броня танков в 100-150 мм была обычным делом, а ГАУ вело разработку более мощных противотанковых пехотных средств. И всё же ставить точку в истории ручных противотанковых гранат военные специалисты не спешили.

Граната РПГ-6. Федосеев С.Л. Истребители танков Второй Мировой. Противотанковое оружие пехоты – ружья, гранаты, гранатомёты. – М.: Яуза: Эксмо, 2014

История[ | ]

В XVII—XVIII веках фугасами назывались подкопы под укрепления противника с камерами для размещения пороховых зарядов. В военном деле шло совершенствование средств нападения и обороны от неприятеля, и постепенно начинают применяться импровизированные взрывные заграждения где в качестве взрывчатых веществ (ВВ) выступал порох, а поражающими элементами ударная волна, земля, камни и иное. Так уже при обороне Севастополя, 1854 — 1855 годах, русские военные инженеры против формирований западной коалиции применили своеобразные наземные мины. В XIX веке для их обозначения было введено понятие Минный горн (вышло из употребления с 50-х годов XX века), а фугасами стали называться отдельные заряды, закладываемые в грунт или в воду. Во время Японской войны, 1904 — 1905 годов, при обороне Порт-Артура русские войска применили противопехотные мины, полевые фугасы и камнемёты, взрываемые электрическим способом. В первой и второй мировых войнах фугасы использовались при устройстве минно-взрывных заграждений и производстве разрушений.

С 1970-х годов вместо термина «Фугас» применяются термины «заряд ВВ» («заряд взрывчатого вещества»), «объектная мина» и тому подобное.

С развитием артиллерии для поражение открытых целей, применялся снаряд, обладающего большой глубиной поражения, настильностью полёта и большим числом поражающих частей (элементов). Таким снарядом являлась шрапнель (то есть снаряд, начиненный пулями), дающая поражение и пулями, и осколками. Но данный вид артснаряда был не эффективен, перед закрытиями (то есть полевыми укреплениями) и на местности, пересечённой возвышенностями, поросшей лесами, рощами и прочее. Поэтому и был создан так называемый фугасный (сильно взрывчатый, ударный) снаряд

, тонкостенный для помещения большого количества взрывчатого вещества, для разрушения закрытий, получивший особое значение после введения щита на полевом орудии. Но увеличение номенклатуры стало несколько затруднять боевое снабжение артформирований, и в дальнейшем был изобретён «универсальный снаряд» (шрапнель и фугасная граната в одном теле) позволявшая облегчить снабжение боевыми припасами.

Ручная и реактивная противотанковые гранаты

Ручные осколочные гранаты предназначены для поражения осколками живой силы противника в ближнем бою (при атаках, в окопах, убежищах, населенных пунктах ,в лесу, в горах и т.п.).

Ручные гранаты РГД-5, РГ-42 и РГН относятся к наступательным гранатам. Гранаты Ф-1 и РГО — к оборон- тельным.

Общее устройство ручных осколочных, наступательных и оборонительных гранат

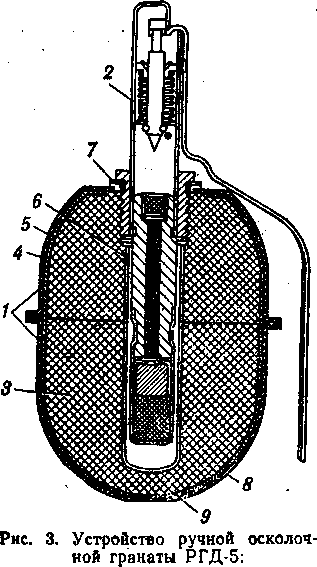

Ручная осколочная граната РГД-5 — граната дистанционного действия, предназначенная для поражения живой силы противника в наступлении и обороне. Метание гранаты осуществляется из различных положений при действиях в пешем порядке и на машинах. Радиус разлета убойных осколков гранаты около 25 м. Средняя дальность броска гранаты 40-50 м.

Масса снаряженной гранаты 310 г.

Время горения замед-лителя запала 3,2-4,2 с.

Ручная осколочная граната РГД-5 состоит из корпуса с трубкой для запала, разрывного заряда и запала.

Ручная осколочная граната Ф-1 — граната дистанционного действия, предназнач-енная для поражения живой силы преимущественно в оборонительном бою. Метать гранату можно из различных положений и только из-за укрытия, из бронетранспортера или танка (САУ).

Радиус разлета убойных осколков при взрыве гранаты около 200 м. Средняя дальность броска гранаты 35-45 м.

Масса снаряженной гранаты 600 г.

Время горения замедлителя запала 3,2-4,2 с.

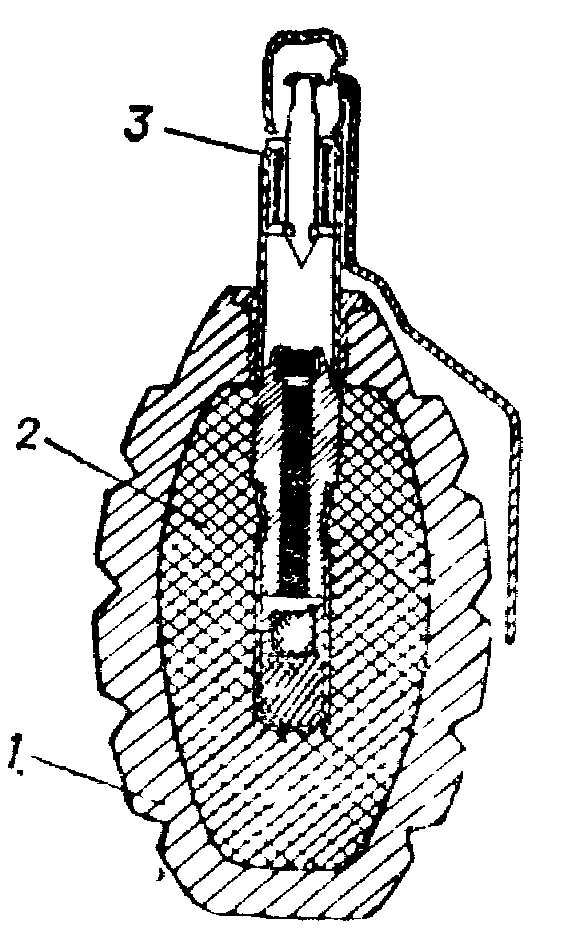

Ручная осколочная граната Ф-1 состоит: 1-корпус; 2 –разрывной заряд; 3-запал.

Ручная граната наступательная РГН и ручная граната оборонительная РГО предназначены для поражения живой силы противника в наступательном и оборонительном боях соответственно, в различных условиях местности и в любое время года при температуре окружающего воздуха от плюс 50 градусов до минус 50 градусов.

Ручные гранаты РГН и РГО состоят: 1- гранат без запала; 2- запала.

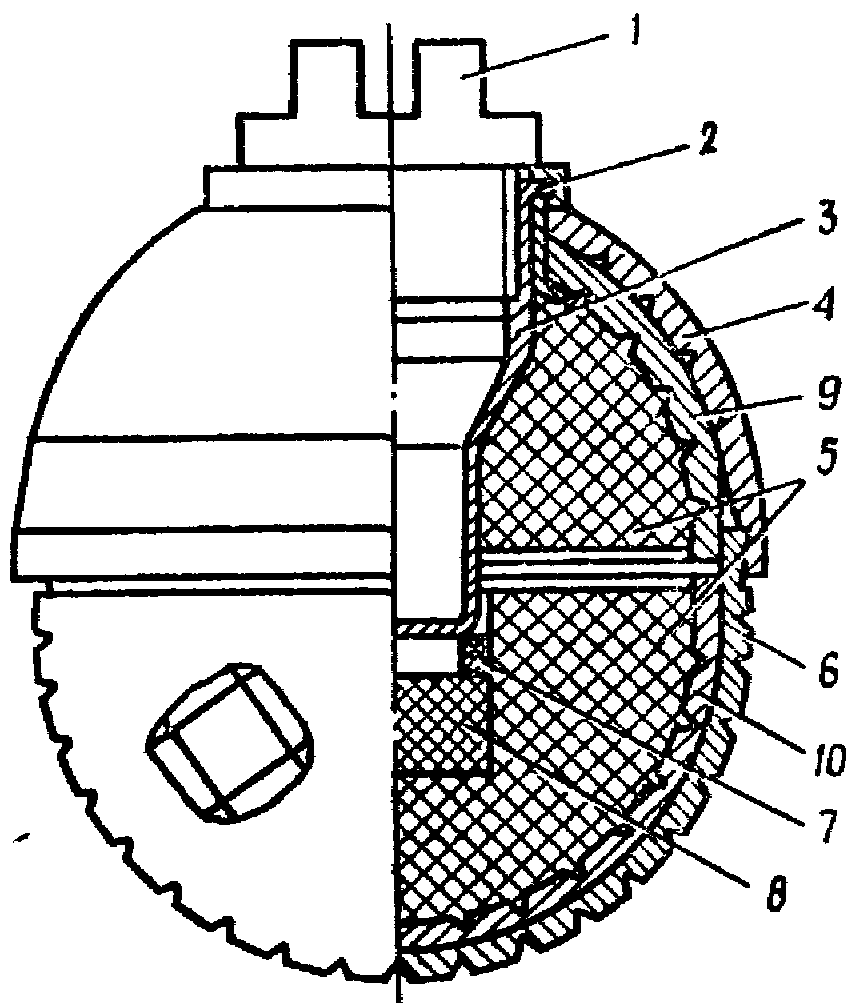

Гранаты РГН и РГО без запала состоят:

1-пробка; 2-манжета; 3-ста-кан; 4-полусфера; 5-взрыв-чатая смесь; 6-полусфера; 7- прокладка; 8-детонационной шашка; 9,10-полусферы.

Ручная кумулятивная граната РКГ-3

Ручная кумулятивная граната РКГ-3 — противотанковая граната направленного действия, предназначена для борьбы с танками, САУ, БТР и бронеавтомобилями противника, а также для разрушения долговременных и полевых оборонительных сооружений. Метание гранаты производится из различных положений и только из-за укрытий. Средняя дальность броска гранаты 15-20 м.

Масса снаряженной гранаты 1070 г.

При попадании в цель граната мгновенно взрывается и образовавшаяся струя газов высокой плотности и температуры пробивает броню современных танков и другие прочные преграды.

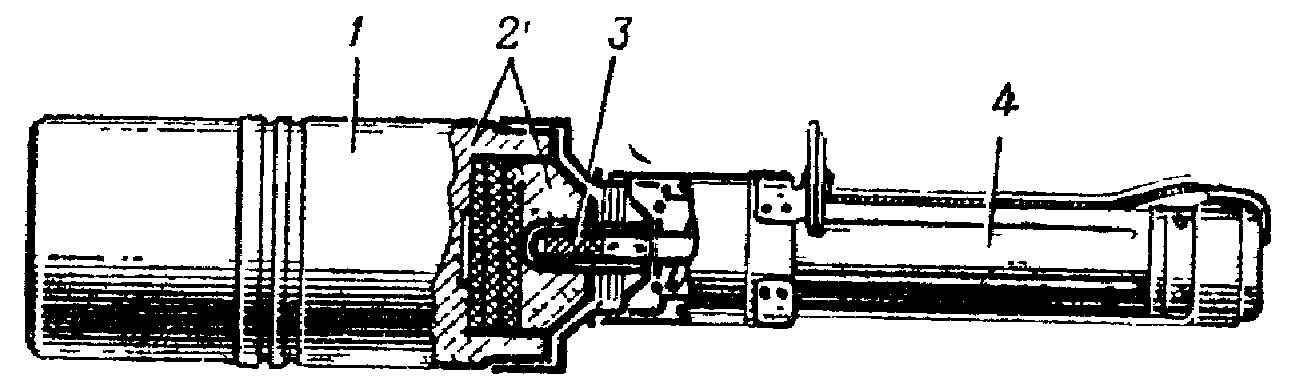

Ручная противотанковая кумулятивная граната РКГ-3 состоит: 1— корпус; 2 — разрывной заряд; 3 — запал; 4 — рукоятка

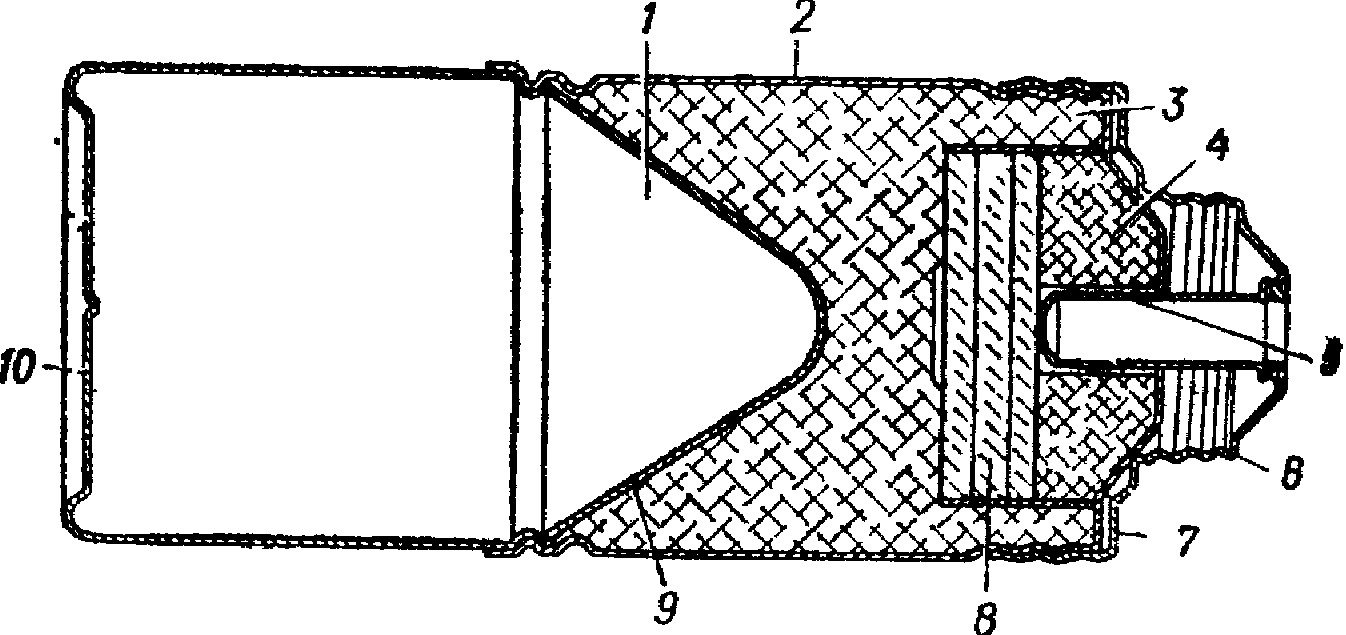

Корпус гранаты цилиндрический, служит для помещения разрывного заряда и запала. Корпус имеет: снизу — дно; внутри — кумулятивную воронку; сверху — навинтную крышку с трубкой для запала. Верхняя часть крышки оканчивается резьбой для навинчивания рукоятки.

1-кумулятивная выемка;2-оболочка;3-основной заряда; 4 –дополни-тельный заряд; 5-трубка; 6-резьба; 7- крышка; 8-картонная прокладка; 9-кумулятивная воронка.

Ручная граната Ф-1 (оборонительная)

Наиболее широко известна. Ее устройство изучают даже в школе. Изобретена в начале века конструктором Лемоном, вероятно, поэтому получила неофициальное название «лимонка», а вовсе не из-за лимонообразной, яйцевидной формы. Граната Ф-1 состоит на вооружении до сих пор во многих странах мира, но с запалами разных конструкций. В годы войны, от начала и до конца ее, была на вооружении РККА, финской и польской армий. У немцев подобной гранаты на вооружении не было, использовались трофейные.

Граната оборонительная, радиус разлета наиболее крупных осколков до 200 м. Метание ее производится из окопов и укрытий. Корпус гранаты чугунный, поверхность его надрезана поперечными и продольными бороздами для улучшения дробления. Вес снаряженной гранаты 600-750 г. Такой разброс весовых данных объясняется различной формой и размерами корпусов гранаты. Боевой заряд постоянного веса 50 г — чешуйчатый, литой или прессованный в корпус тротил. Применение более мощного взрывчатого вещества повлекло бы за собой превращение чугунного корпуса гранаты в пыль, а не в осколки при разрыве. Длина — 124 мм; диаметр — 65 мм; время горения замедлителя запала: Ковешникова — 3,5-4,5 сек.; УЗРГ — 3,2-4,2 сек.

В довоенное время и в начальный период войны граната комплектовалась запалом системы Ковешникова, впоследствии замененный на более простой и технологичный запал УЗРГ.

Прежде всего следует обратить внимание на наличие и состояние предохранительной чеки. Гранаты военного выпуска иногда снаряжались суррогатными ВВ, обладающими иногда непредсказуемыми свойствами

Под Ленинградом встречаются гранаты снаряженные дымным порохом.

Частенько поисковики на северо-западе находят так называемые «блокадные гранаты» — в качестве корпусов которых использовались некондиционные корпуса 50 мм минометных мин. По боевым свойствам — весу заряда, радиусу убойного действия они соответствуют Ф-1.

Общие сведения

1. Ручные осколочные гранаты (рис. 1) предназначаются для поражения осколками живой силы противника в ближнем бою (при атаке, в окопах, убежищах, населенных пунктах, в лесу, в горах и т. п.). На вооружении Советской Армии состоят:

— ручная граната РГД-5;

— ручная граната РГ-42;

— ручная граната РГН;

— ручная граната РГО;

— ручная граната Ф-1.

В зависимости от дальности разлета осколков гранаты делятся на наступательные и оборонительные.

Ручные гранаты РГД-5, РГ-42 и РГН относятся к наступательным гранатам. Гранаты Ф-1 и РГО — к оборонительным.

Ручные осколочные гранаты комплектуются модернизированными унифицированными запалами к ручным гранатам (УЗРГМ, УЗРГМ-2).

Примечание. Имеющиеся в войсках запалы УЗРГ использовать при обучении метанию ручных гранат запрещается, они заменяются запалами УЗРГМ (УЗРГМ-2).

Рис. 1. Общий вид ручных осколочных граната:

а — РГД-5; б – РГ-42; в – Ф-1; г – РГН; д – РГО

Капсюль запала УЗРГМ (УЗРГМ-2) воспламеняется в момент броска гранаты, а взрыв ее происходит через 3,2-4,2 с после броска (датчик цели запала к РГН, РГО срабатывает при ударе гранаты о преграду).

Рис. 2. Общий вид ручной кумулятивной гранаты РКГ-3

Гранаты РГД-5, РГ-42, РГН, РГО и Ф-1 безотказно взрываются при падении в грязь, снег, воду и т. п. При взрыве образуется большое количество осколков, разлетающихся в разные стороны. Осколки гранат РГД-5 и РГ-42 обладают энергией, необходимой для поражения живой силы в радиусе до 25 м, а гранаты Ф-1 – до 200 м.

2. Ручная кумулятивная граната РКГ-3 (рис. 2) является противотанковой гранатой и предназначается для борьбы с танками и другими бронированными целями (самоходно-артиллерийская установка, бронетранспортер, бронеавтомобиль и т. п.), а также для разрушения прочных преград и укрытий полевого типа.

Ручная кумулятивная граната при попадании в цель (жесткую преграду) мгновенно взрывается, образовавшиеся при взрыве газы благодаря кумулятивной воронке собираются в узкий пучок, который способен пробить броню современного танка и уничтожить внутри его экипаж и оборудование. Наиболее эффективное действие граната производит при ударе о цель дном. Направление полета гранаты дном вперед обеспечивается стабилизатором.

3. Сравнительно небольшая масса гранат позволяет натренированному солдату метать их на дальности: осколочные гранаты — на 40-50 м; противотанковую гранату — на 15-20 м.

Основные боевые характеристики ручных гранат

|

Основные данные |

РГД-5 |

РГ-42 |

Ф-1 |

РКГ-З |

|

Тип гранаты |

Наступательная |

Наступательная |

Оборонительная |

Противотанковая |

|

Характер боевого действия гранаты |

Осколочное |

Осколочное |

Осколочное |

Кумулятивное, направленное |

|

Принцип действия механизма гранаты |

Дистанционное |

Дистанционное |

Дистанционное |

Ударное |

|

Время горения воспламененного запала, |

3,2-4,2 |

3,2—4,2 |

3,2—4,2 |

Мгновенное |

|

Радиус убойного действия осколков, м |

До 25 |

До 25 |

До 200 |

— |

|

Масса заряженной |

310 |

420 |

600 |

1070 |

|

Средняя дальность |

40—50 |

30—40 |

35—45 |

15—20 |

|

Масса ящика с |

14 |

16 |

20 |

24 |

|

Количество |

20 |

20 |

20 |

12 |

Борьба калибров и брони

С появлением на поле боя танков военные всего мира начали искать способы борьбы с ними. Сначала с ними боролись с помощью пушечного вооружения, потом начали изготавливать противотанковые гранаты и мины. Однако, чем мощнее становились пушки, тем толще становилась броня и в какой-то момент стало ясно, что для противостояния мощным танкам нужна такая пушка, для обслуживания которой нужно слишком много солдат и которая очень малоподвижна, что не рационально. И тогда военные дали ученым задание разработать новый вид оружия, который сможет эффективно пробивать вражескую броню.

В этот момент конструкторы вспомнили открытие американского ученого Чарлза Монро, который установил, что при взрыве энергию можно сфокусировать в одной точке – для этого во взрывчатке надо создать выемку в форме конуса. Однако, итог все равно был не достаточно результативен. Но взяв эту идею за основу, немецкий оружейник Франц Томанэк в 1938 году догадался, что если выемку покрыть металлом, то он и возьмет на себя пробивную роль, а энергия взрывчатки будет лишь формировать направление удара и придавать для этого энергию. При этом для облицовки выемки подойдет не каждый металл, а обладающий пластичностью – медь идеально подходила.

Технические средства метания

Технические средства для метания гранат применяются давно. Начиная с использования дульнозарядных мортирок для метания гренад, так и более поздних устройств.

Так, русский офицер М.Г. Дьяконов в 1916 году предложил вариант накручивающегося на ствол винтовки Мосина приспособления для метания гранат. В 1917 году изобретение было принято на вооружение, но вскоре свёрнуто из-за демобилизации армии.

Но конструктор продолжил разработки и через 10 лет, в 1928 году гранатомёт и ружейная (или винтовочная) граната Дьяконова поступили на вооружение Красной Армии.

В армиях всего мира используются противотанковые гранатометы, и, крепящиеся к стрелковому оружию их подствольные варианты.

Тенденции в конструировании связаны со снижением массы оружия, повышения боевых качеств и разнообразии в применении. Но, ручная граната по-прежнему остается верной боевой подругой пехотинца.

Подготовка ручной противотанковой кумулятивной гранаты к броску

Метание ручных кумулятивных гранат складывается из выполнения следующих приемов: изготовки к метанию (заряжание гранаты и принятие положения) и метания гранаты.

Заряжание гранаты производится по команде «Подготовить кумулятивные гранаты», а в бою, кроме того, и самостоятельно.

По этой команде необходимо:

— взять гранату в левую руку, свинтить рукоятку с корпуса и положить ее в сумку или на подстилку;

— вставить запал в трубку крышки корпуса гранаты (рис. 28);

Рис. 28. Вставление запала

— навинтить до отказа рукоятку на корпус гранаты; граната готова к броску.

Метание кумулятивных гранат производится по команде «По танку, кумулятивными гранатами — огонь» или самостоятельно по мере приближения танка на дальность броска гранаты.

Для метания необходимо:

— гранату взять в правую (для левши — в левую) руку за рукоятку так, чтобы откидная планка пальцами руки была плотно прижата к рукоятке;

— удерживая гранату в указанном положении, выпрямить концы предохранительной чеки, пальцем левой руки выдернуть ее за кольцо из рукоятки (рис. 29) ;

Рис. 29. Выдергивание предохранительной чеки

Рис. 29. Выдергивание предохранительной чеки

— размахнуться и энергично бросить гранату в цель, после чего немедленно укрыться.

При метании гранаты из окопа из положения стоя или с колена (рис. 30) надо оружие положить на бруствер, гранату взять в правую руку и выдернуть предохранительную чеку; прогибаясь в пояснице и поворачивая корпус вправо, отвести руку с гранатой в сторону и назад до отказа; опираясь левой рукой о бруствер окопа, резко выпрямиться и энергично метнуть гранату в цель, придавая ей настильную траекторию полета.

Рис. 30. Метание гранаты из окопа: а — из положения стоя;

Рис. 30. Метание гранаты из окопа: а — из положения стоя;

Рис. 30. Метание гранаты из окопа: б — из положения с колена

Рис. 30. Метание гранаты из окопа: б — из положения с колена

При метании гранаты из положения лежа необходимо в момент броска гранаты приподняться на левое колено.

При боковом ветре необходимо учитывать отклонение (снос) противотанковой гранаты в сторону от направления броска, а при метании гранаты по движущейся цели — брать упреждение на ее движение, чтобы получить прямое попадание гранаты в цель. Упреждение по флангово движущемуся танку брать равным 0,5 корпуса, т. е. направлять гранату в носовую часть танка.

Если граната не была брошена, она разряжается под наблюдением командира.

По. команде «Разрядить кумулятивную гранату» вставить предохранительную чеку (если она была выдернута) и развести ее концы; свинтить рукоятку с корпуса гранаты, вынуть запал из гнезда крышки корпуса, завернуть его в ветошь (бумагу) и вложить в карман сумки; навинтить рукоятку на крышку гранаты и вложить гранату в сумку.

Вода вместо взрывчатки

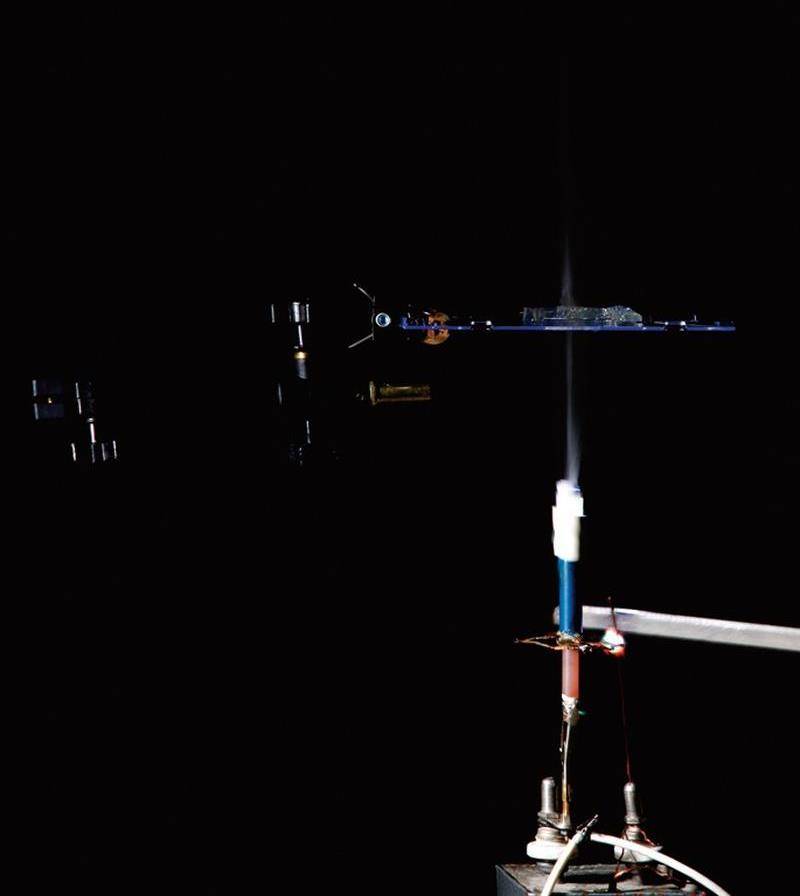

Для того чтобы смоделировать кумулятивный эффект, совсем не обязательно применять взрывчатые вещества. Мы использовали для этой цели обычную дистиллированную воду. Вместо взрыва ударную волну будем создавать с помощью высоковольтного разряда в воде. Разрядник мы изготовили из обрезка телевизионного кабеля РК-50 или РК-75 внешним диаметром 10 мм. К оплетке припаяли медную шайбу с отверстием 3 мм (соосно с центральной жилой). Другой конец кабеля зачистили на длину 6−7 см и соединили центральную (высоковольтную) жилу с конденсатором.

В случае хорошей фокусировки струи канал, пробитый в желатине, практически незаметен, а при расфокусированной струе выглядит так, как на фотографии справа. Тем не менее «бронепробитие» и в этом случае составляет около 3−4 калибров. На фотографии — желатиновый брусок толщиной 1 см пробивается кумулятивной струей «навылет».

В случае хорошей фокусировки струи канал, пробитый в желатине, практически незаметен, а при расфокусированной струе выглядит так, как на фотографии справа. Тем не менее «бронепробитие» и в этом случае составляет около 3−4 калибров. На фотографии — желатиновый брусок толщиной 1 см пробивается кумулятивной струей «навылет».

Роль воронки в нашем эксперименте выполняет мениск — именно такую вогнутую форму поверхность воды принимает в капилляре (тонкой трубке). Желательна большая глубина «воронки», а это значит, что стенки трубки должны хорошо смачиваться. Стеклянная не подойдет — гидравлический удар при разряде разрушает ее. Полимерные трубки плохо смачиваются, но мы решили эту проблему, использовав вкладыш из бумаги.

Вода из-под крана не годится — она хорошо проводит ток, который пройдет по всему объему. Воспользуемся дистиллированной водой (например, из ампул для инъекций), в которой нет растворенных солей. При этом вся энергия разряда выделится в области пробоя. Напряжение — около 7 кВ, энергия разряда — порядка 10 Дж.

Формирование кумулятивной струи в бронебойном боеприпасе

Формирование кумулятивной струи в бронебойном боеприпасе

Примечания[ | ]

- Учебное пособие по начальной военной подготовке. — Москва: ДОСААФ, 1971. — С. 173.

- ↑ 12 * Ручная кумулятивная граната РКГ-3Е. Руководство. — Москва: Военное издательство Министерства Обороны Союза ССР, 1959. (В этой же книге описана и граната РКГ-3ЕМ).

- Type 3, Antitank

- RKG-3 Antitank Hand Grenade // North Korea Country Handbook MCIA-2630-NK-016-97. U.S. Department of Defense, May 1997. page A-103

- Александар Киш. Ручна кумулативна бомба РКГ-3. Jедна од икона рата у Ираку // «Арсенал» (Сербия), № 34, октобар 2009. с.9

- «Ручна кумулятивна граната РКГ-3ЕМ — 47 шт. » Розпорядження Кабінету міністрів України № 999-р від 21 листопада 2013 р. «Про затвердження додаткового переліку боєприпасів, що підлягають утилізації»

Схожие устройства

Схожие устройства по принципу с гранатами устройства имели применение в качестве противотанкового «оружия последнего шанса» во многих армиях по причине отсутствия подходящих ПГ.

Жидкостные зажигательные гранаты

Обычная конструкция — стеклянная бутылка, содержащая горючую жидкость, и запал (в самом примитивном варианте на горлышке закреплена смоченная горючим тряпка). При использовании запал поджигают и бросают бутылку в цель, стекло разбивается, горючая жидкость растекается и воспламеняется от запала. Обычно содержит спирт и бензин, но использовались и другие горючие жидкости. Для создания задымления добавлялся дёготь или каменноугольная смола.

При попадании в цель стеклянная бутылка разбивается, горючая смесь разливается по поверхности цели и воспламеняется от горящей пробки. «Коктейли Молотова» применяются главным образом против автомобилей и бронетехники. При броске основной целью является попадание горящей жидкости в моторное отделение. Использование сопряжено с риском для жизни из-за необходимости подобраться к цели на расстояние броска. В целом эффективность бутылочных атак против бронетехники невелика — для поражения двигателя необходимо попасть в вентиляционные решётки сзади от башни, а для этого нужно находиться сбоку или сзади от танка, что обычно возможно только в условиях городской герильи, либо бросив бутылку из окопа, который в этот момент пересекает танк. Во время Второй мировой войны вентиляционные решётки танков стали закрывать рабицей. Благодаря этому бутылки пружинили и, не разбиваясь, скатывались с танка. Современные танки снабжены надёжными средствами защиты от бутылок с горючей смесью, хотя повреждение огнём наружных деталей танка может привести к снижению его боеспособности. Для британского ампуломета Northover Projector бутылка с зажигательной смесью была штатным боеприпасом.

бутылка с зажигательной смесью британского ампуломета Northover Projector

Оборудование противотанковых камикадзе

Статуя солдата Вьетминя с противотанковым оружием. (Музей Армии в Ханое)

В конце Второй мировой войны японцы, не имея достаточно эффективной противотанковой артиллерии и пехотных противотанковых средств, часто применяли тактику самоубийственных атак, посылая против американских танков своих пехотинцев с ранцевыми, магнитными минами и противотанковыми гранатами, и использовали смертников-камикадзе вооруженных кумулятивной гранатой на шесте в качестве оружия, против американских танков. После этого аналогичное оружие также использовалось вьетнамцами в ходе Вьетнамской войны. Камикадзе должен был использовать гранату в качестве противобортовой мины обеспечивая оптимальный угол наклона по отношению к броне, что обеспечивало поражение брони толщиной до 150 мм. Однако к концу войны японские противотанковые камикадзе (Тэйсинтай) были малоэффективны потому что американские войска всегда сопровождали танки сильными подразделениями морской пехоты. Танковые сражения как на Восточном или Западном фронтах в Европе, были редки. Основную тяжесть боев на Тихом океане несла пехота которая сопровождала танки и была в состоянии защитить их от неприятеля.

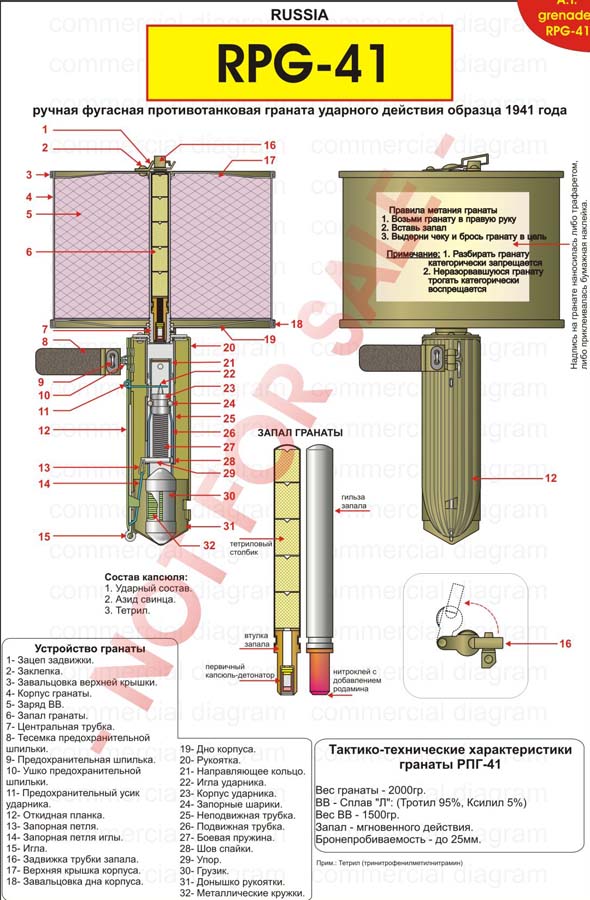

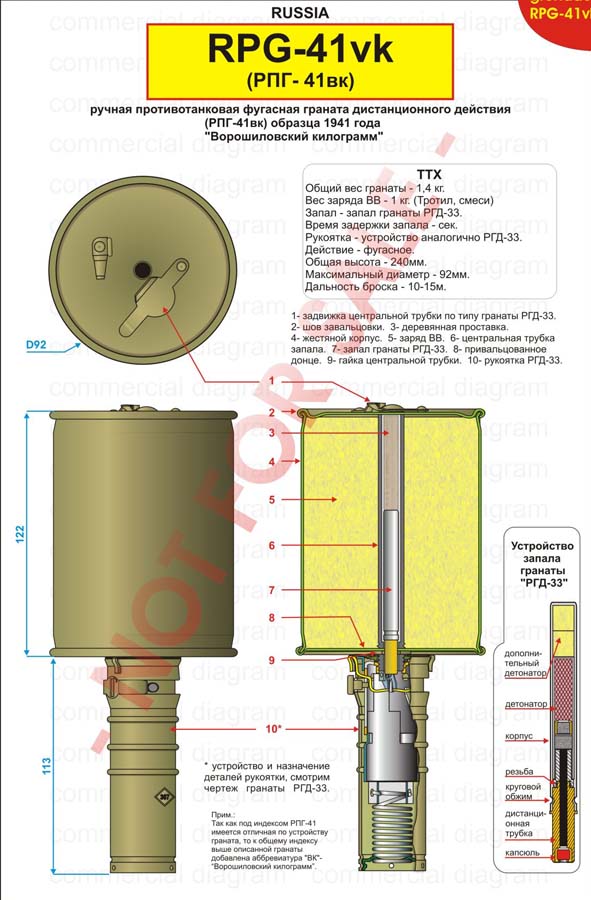

РПГ-41

По бронепробиваемости РПГ-40 уже вскоре перестала удовлетворять требованиям ПТО — при взрыве на поверхности брони толщиной свыше 20 мм она оставляла лишь вмятину, не вызывая опасных отколов брони с внутренней стороны.

В связи с усилением броневой защиты танков М.И. Пузырев уже в 1941 г. создал более мощную гранату РПГ-41. Заряд ВВ был доведен до 1,400 г, что увеличило бронепробиваемость на 5 мм. Однако рост массы гранаты привел к уменьшению дальности ее броска. Это обстоятельство, как и недостаточное бронебойное воздействие на танки, не способствовало широкому применению РПГ-41.

Производство РПГ-40 было прекращено в 1943 году после появления кумулятивной гранаты РПГ-43. Однако фугасная противотанковая граната еще довольно продолжительное время состояла на вооружении. Проведенная по окончании войны своего рода ревизия всех образцов вооружения Красной Армии оставила РПГ-40 на вооружении наряду с РПГ-43.

Возможно, причина этого то, что мощная фугасная граната оказалась востребована во время штурмов зданий и разрушения полевых укреплений. Своеобразное возрождение инженерной гранаты.

Сняли РПГ-40 с вооружения не позднее 1956 года.

Гранату после войны СССР поставлял своим союзникам. В ходе войны в Корее РПГ-40 использовали как бойцы корейской народной армии, так и китайские добровольцы.

В июле 1941 г. Военный Совет Северного фронта выдал задание на разработку противотанковой ручной гранаты для производства в Ленинграде. На разработку проекта гранаты было выделено 3 дня. Изобретатель А.Н. Селянкин при участии конструктора М.Г. Дьяконова создал фугасную противотанковую гранату на основе РГД-33 с увеличенным до 1 кг зарядом ВВ, также получившую обозначение РПГ-41.

К ручке РГД-33 прикрепили жестяную цилиндрическую банку размером 94х127 мм, имевшую внутри канал для запала и вмещавшую 1 кг ВВ. Из-за этого граната получила неофициальное наименование «Ворошиловский килограмм». Использование запала от РГД-33 привело к тому, что граната получилась дистанционной (горение замедлителя 3.6 секунд), а это отрицательно сказалось на ее эффективности. Запал от РГД-33 не подходил по длине — оказался короток, и после установки его поджимали сверху деревянной или бакелитовой пробочкой (в ходе испытаний для наращивания запала использовали огрызок карандаша). Уже 10 июля было принято решение изготовить в течении месяца 100,000 гранат. На организацию производства дали столько же времени, сколько и на разработку гранаты — 3 дня. За второе полугодие 1941 года в Ленинграде было выпущено 798,000 гранат РПГ-41.