Ножевые госты: шашки и сабли (ч. 8)

Содержание:

- Шашки образца 1904 года

- Раздел 5

- Как использовали и используют казацкую шашку

- История шашек

- Описание основных элементов шашки

- Импорт из Европы

- Казачья шашка: история, традиции и современность

- Строевая шашка образца 1834 года и модернизация оружия в 1838 году

- История создания

- Расцвет

- Обзор лучших образцов

- Особенности черкесских шашек

- Рождение

- Особенности конструкции и способ ношения

- Параметры оружия

Шашки образца 1904 года

Плохие рубящие свойства шашек образца 1881 года быстро привели к недовольству среди казачьего состава. Уже через несколько лет специальная комиссия стала проводить работы по разработке шашки нового образца. Так как холодное оружие в начале 20 века уже не играло особой роли, эти работы растянулись на 10 лет.

В 1893 году специальная комиссия подготовила подробный отчёт, в котором описывалась традиционная кавказская шашка и кинжал. В этот раз к созданию оружия были привлечены и самые главные «рубаки» царской армии – казачество. Во второй половине 1894 года Кубанское и Терское войска представили комиссии для испытаний свои клинки, сделанные в классическом стиле, но с использование современных металлургических технологий. Новое оружие прекрасно проявило себя, клинки пробивали железные листы, легко рубили медь, при этом на лезвиях не оставалось никаких зазубрин.

В 1896 году казаки вновь представили уже доработанные образцы оружия на утверждение комиссии. В этот раз рукояти признали годными к употреблению, но вот заклёпки были слишком слабыми. Под них нужно было подложить шайбы и сделать их крупнее. В 1899 году казаки опять представили комиссии свои модели, но видимо в надежде на смену состава комиссии, заклёпки так и остались без изменений.

Только в 1904 году Императору представили на утверждение доработанные образцы шашки и кинжала. Несмотря на утверждение единого образца, казаки продолжали вносить свои доработки в конструкцию личного оружия, ведь каждый хотел иметь индивидуальную шашку.

За последние 20 лет по всей России наблюдается повышенный интерес к казачьим традициям. Возрождается культ казачьего оружия. Многие современные потомки казаков стараются приобрести шашку, чтобы передавать её своим детям и внукам.

Раздел 5

Конструктивные требования содержит параметрическую информацию, согласно которой становится понятно, какое же изделие может называться шашкой, саблей или кинжалом.

Так, например:

5.1 Размеры и параметры сабель и шашек, являющихся принадлежностью казачьей формы и национальных костюмов, должны соответствовать:

5.1.1 Линейные размеры, мм:

- общая длина — от 730 до 1150;

- длина клинка — от 650 до 900;

- толщина клинка — не менее 4;

- ширина клинка — от 23 до 55;

- высота кривизны клинка — от 42 до 73.

5.1.2 Масса сабли (шашки) без ножен — от 1 до 2.2 кг.

5.1.3 Твердость клинков сабель и шашек, изготовленных после 1994 г., должна быть не менее 40 HRC.

Что же касается кинжалов, то:

5.2 Требования к параметрам и форме клинков кинжалов, являющихся принадлежностью казачьей формы и национальных костюмов:

5.2.1 Линейные размеры, мм:

- общая длина — от 400 до 600;

- длина клинка — от 300 до 440;

- толщина клинка — не менее 5;

- ширина клинка — от 25 до 45.

5.2.2 Форма клинка:

- клинок прямой, изготовленный по типу кинжалов «Кама» (ГОСТ Р 51215);

- клинок изогнутый, изготовленный по типу кинжалов «Бебут* (ГОСТ Р 51215).

5.2.3 Отношение длины клинка к его ширине должно быть не менее 7:1.

5.2.4 Масса кинжала без ножен — от 0.45 до 0.75 кг.

5.2.5 Твердость клинков кинжалов, изготовленных после 1994 г., должна быть не менее 40 HRC.

Согласно этому ГОСТУ Правительство Российской Федерации выпускает постановление № 648 от 03.09.2001 согласно которое еще более точно детализирует размеры шашек, предназначенных для ношения с казачьей формой. Согласно ему длина клинка казачьей шашки должна составлять 815 миллиметров, а длина кавказской казачьей шашки должна составлять 795 миллиметров.

Согласно этому же постановлению, для ношения с казачьей формой нужно использовать прямой двухлезвийный кинжал с общей длиной 550 миллиметров. При этом длина клинка должна составлять 350 миллиметров.

Как использовали и используют казацкую шашку

Многие обыватели считают казачью шашку разновидностью меча или сабли. Но несмотря на сильное внешнее сходство, их трудно считать близкими родственниками. Классическое длинноклинковое оружие предназначено для фехтования — чередования атак и защит, поиска уязвимых зон у противника. Их клинки специально сбалансированы для конкретных целей в бою. Чем же выделяется на их фоне шашка?

- Ввиду отсутствия массивного навершия, выполняющего функцию противовеса, центр тяжести клинка у шашки смещен ближе к центру. Обычно он расположен в 25-35 сантиметрах от рукояти, в то время как у мечей и сабель масса клинковой части меньше и приближена к массе рукояти. Подобное распределение веса делает шашку малопригодной для блокирования ударов;

- Клинок имеет либо слабое искривление (как у поздних сабель), либо вовсе лишен его. В совокупности с малым весом это исключает эффективное использование даже сабельных защитных и атакующих техник;

- Отсутствие эфеса или перекрестья сводит на нет практическую возможность защиты с использованием сильной части клинка. Также это затрудняет колющие удары — рука бьющего рискует соскочить на режущую кромку. Серьезная травма пальцев и полная потеря боеспособности при этом гарантирована.

Что же сделало шашку такой популярной при всех указанных недостатках? Ответ очевиден — на поле боя для нее созрели все условия.

В XVI — XVII веке битвы безвозвратно изменились. Доспехи окончательно проиграли огнестрельному оружию и стали исчезать с бойцов. Первым оружием бойца стала дульнозарядная винтовка

Именно обращению с ней уделялось все внимание в обучении бойца. Фехтовать в бою было бессмысленно — нужно было лишь нанести сокрушительный быстрый удар по противнику

И в этом шашка не знала себе равных. Лихой казак, разрядив ружье или пистоль должен был мощным молниеносным ударом разить врага в ближнем бою. Тяжелый клинок шашки позволял пробить любое блокирование. В защите при этом отпала необходимость — исход поединка должен решаться в первое же мгновение. Хорошему казаку второй удар, как и защита, были не нужны.

Еще одним преимуществом шашки стал способ ее ношения. Шашка крепится к плечевому или поясному ремню с левой стороны лезвием вверх, подобно японской катане. Это позволяет одним движением извлечь ее из ножен и нанести рубящий диагональный удар слева направо. Именно это движение — нанесение удара уз ножен — является самым популярным и базовым приемом казацких техник. Скорость его выполнения — то, что нарабатывается в первую очередь. Настоящие мастера способны нанести полновесный смертельный удар за десятые доли секунды, задолго до того, как противник сможет отреагировать. При этом не применяется кистевые приемы — крайне тяжело манипулировать одной лишь кистью столь несбалансированным оружием. Удар наносится от плеча всем корпусом.

Такое оружие позволяло гораздо быстрее подготовить бойца и выставить его на поле боя. Это наглядно демонстрирует и первый письменный источник, дошедший до наших дней, который содержит наставления по обращению с шашкой. Устав казачьей службы от 1889 года упоминал лишь три приема:

- Горизонтальные удары;

- Вертикальные удары;

- Укол влево.

Чтобы успешно сражаться с врагом, большего казаку было не надо. Не следует считать, что уменьшение техник владения — это признак деградации оружия. Скорее наоборот: без снижения эффективности шашка была проще в обращении, нежели палаши и сабли. К тому же сами казаки со временем сформировали множество тренировочных методик, доводящие, казалось бы, элементарные удары до смертоносного совершенства. Да и скорость удара тренированного казака не оставляет шансов конкурентам.

В конном бою шашку пускали в дело не в первую очередь. После стрелкового оружия в ход шла пика, которой боец разил первого противника, будь то пеший или конный. В нем же ее и оставлял. После он выхватывал шашку и наносил удар наотмашь по правую сторону. А дальше — рубил и колол по ситуации. Останавливаться для дуэльных схваток с другими всадниками было бессмысленно, потому казак бился на ходу — только так раскрывались все преимущества шашки. Колющими ударами, в отличие от своих европейских коллег-всадников, конные казаки не злоупотребляли — и мы уже знаем, по какой причине. Стоит учесть, что к эпохе наивысшей популярности боевой казачьей шашки таранные конные атаки на плотный пехотный строй уже ушли в прошлое. Теперь основной ролью конницы стало преследование и уничтожение отступающей пехоты, а также противостояние вражеской коннице.

История шашек

Современное название игры «шашки» (checkers) появилось от слова, обозначающего шахматную доску — «checkered» — что в переводе означает «клетчатый». История возникновения шашек, как и многих других игр, уходит в далёкую древность.

Родина игры, подобной шашкам (Алькерк) — Древний Египет, и первые упоминания о ней относятся к 1600 году до н.э.

У Платона встречается миф о том, как бог Гермес, придумавший эту игру, предложил богине Луне играть с ним в шашки с тем условием, что в случае проигрыша он получит от Луны пять дней. Одержав победу, Гермес прибавил эти пять дней к тем 360 дням, которые до этого составляли год. По одной из исторических версий шашки изобрел греческий воин Паламед, известный как участник осады Трои. Осада города продолжалась 10 лет и, чтобы убить скуку, Паламед придумал эту увлекательную игру, возможно, рисуя клетки на земле. Увлекались шашками и египетские фараоны. Во время раскопок в Египте обнаружили гробницу вельможи, который был приближенным фараона. На стенах гробницы есть росписи, отражающие три страсти древнего египтянина — охоту, рыбную ловлю и игру в шашки. В Лувре хранятся две шашечные доски, принадлежащие фараонам. Из гробницы Тутанхамона была извлечена доска для игры в шашки, состоявшая из тридцати клеток.

Невооружённым глазом видно сходство игры в шахматы и шашки — об это говорят и клетчатые доски, и разделение на «белые» и «чёрные» фигуры, и поочерёдность ходов, и многие другие элементы обеих игр. И эти совпадения совершенно не случайны — игра в шашки в современном виде появилась благодаря французам, которые примерно в XIX веке скрестили египетский Алькерк с игрой в шахматы.

Метод передвижения шашек по полю (по диагонали) взят из правил передвижения королевы (ферзя) в шахматах. Именно этот факт, в своё время, был причиной того, что шашки в некоторых частях Англии до сих пор называют «draughts» — словом, обозначающим ход королевы в шахматах.

На Руси происхождение истории шашек связывают с именем киевского князя Владимира Мономаха (1053-1125). Однако археологические раскопки показали, что еще в III-IV веках нашей эры уже играли в шашки. Во многих былинах рассказывается о том, что шашки были одной из любимых игр русских богатырей. Петр I всячески поощрял игру в шашки и в шахматы. На учрежденных им «ассамблеях» тот петербургский сановник, которому подошел черед устраивать у себя «ассамблею», должен был помимо всего прочего выделить особую комнату для шахмат и шашек.

Harold James Ruthven Murray, занимавшийся изучением истории шахмат и шашек, пришёл к выводу, что шашки распространялись по миру очень медленно — гораздо медленнее других настольных игр. Об этой игре он нашёл всего несколько упоминаний в период XII – XVI веков. Всё говорит о том, что игра в этот период была распространена только на территории Англии, Франции и, возможно, Испании (есть упоминания о труде первого пособия о шашкам А.Торквемада, вышедшего именно в Испании в 1547 году, но не сохранившегося до наших дней).

Не найдено было и информации о запретах игры в шашки со стороны церкви. Хотя в это время церковь запрещала многие старые и новые игры, включая азартные (карточные, кости) и шахматы. Исследования Гарольда Мюррэя говорят о том, что в XVI веке игра в шахматы начала приобретать популярность и распространяться по Европе.

Первый Чемпионат Мира по шашкам был проведён в 1847 году и выигран представителем Шотландии, Andrew Anderson. Игра проходила в стиле «ходи как нравится». Далее турниры проходили постоянно и победителями становились представители уже не только Шотландии, но и других стран — Англии, США и т.д.

Игра в шашки в стиле «ходи как нравится», в большинстве случаев используется новичками и приводит к ничейным результатам. Чтобы уменьшить количество партий, сыгранных в шашки в ничью, в 1890 году в правила игры внесли двухходовый запрет — первые 2 хода выбирались случайно. Позднее, в 1934м году ввели и правило трёхходового запрета, в котором первые 3 хода выбирались случайно, но уже из списка допустимых комбинаций.

Описание основных элементов шашки

Настоящее кавказское оружие состоит из следующих частей:

- Острие. Это место вверху клинка, где обух соединяется с лезвием. Именно острие предназначено для нанесения колющих ударов;

- Обух. Незаточенное ребро клинка, которое находится по другую сторону от лезвия;

- Лезвие. Острая часть клинка, которым наносятся рубящие удары;

- Долы. Специальные канавки на клинке, которые служат для облегчения оружия и одновременно укрепляют клинок;

- Пятка. Часть клинка, которая находится возле хвостовика;

- Рукоять. Часть оружия, которая служит для его удержания;

- Темляк. Специальная петля, которая предназначена для исключения потери оружия в бою;

- Ножны. Чехол для ношения и хранения клинка. Часто имеет металлический наконечник на своей нижней части;

- Обойма ножен. Специальная пластинка из металла, которая служит для крепления ножен к поясу;

- Гарда. Деталь, которая защищает руку от вражеских ударов. Отсутствует на традиционных шашках.

Импорт из Европы

Очень многие клинки, которые ставились в Адыгее, Кабарде, Дагестане и Грузии ставились на шашки, в XVII-XIX веках ввозились из Европы. В первую очередь — из Германии (Золинген, Пассау), Польши, Италии и Венгрии. Наибольшую популярность имели немецкие и итальянские клинки — что совершенно неудивительно.

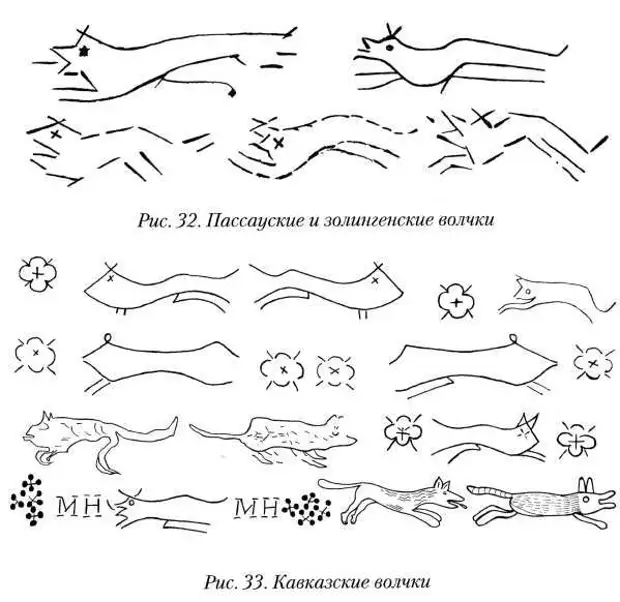

Очень быстро кавказкие мастера начали их подделывать. Например, знаменитый кавказский «волчок», который многие считают «знаком качества» черкесской шашки — это попытка местных кузнецов сфальсифицировать клеймо города Пассау, который специализировался на производстве клинков мечей, сабель и шпаг.

Вот, для сравнения — иллюстрация из книги Э. Г. Аствацатурян «Оружие народов Кавказа»:

Клейма «волчок» на шашках

Точно так же и знаменитое клеймо «гурда» — это искаженное «Генуя», часть фирменного знака генуэзских оружейников.

На кавказских шашках, и черкесских в частности, встречались самые разные клейма. Среди них есть и венгерские, и польские. Отличить же импортный, привезенный из Европы сабельный клинок, установленный на шашку, от изделий местных мастеров бывает очень сложно — из-за высокого качества, так сказать, контрафакта )))

А вот из Азии сабельные клинки практически не ввозились. Горцы отдавали явное предпочтение западному холодному оружию. При этом в некоторых районах Италии, Австрии и южной Германии на кавказский рынок сбыта работали целые цеха. Они производили оружие именно таких характеристик (геометрии и массы), которое требовалось чеченскому, дагестанскому или кавказскому потребителю.

Сабли, которые использовались в это же время европейцами, имели совершенно другие ТТХ. Но при этом и клинок гусарской сабли, и клинок кавказкой шашки в XIX веке вполне могли быть выпущены на одной и той же фабрике — например, фирмы Глауберга в Золингене…)

Для работы над статьей использован материал из книги Э. Г. Аствацатурян «Оружие народов Кавказа».

Казачья шашка: история, традиции и современность

Считается, что история возникновения оригинальной казачьей шашки берет свое начало в VII-VIII веках. Поначалу, она пользовалась спросом у казахского народа и имела название «сашхо», что в переводе с языка абхазо-адыгейской группы означает «огромный нож».

Достаточное время, шашка казачья не пользовалась особым спросом среди воинов. Все изменилось, когда спустя некоторое количество лет, из способов самообороны начали вытесняться неудобные доспехи и замудренное фехтование. Их заменили мушкетным огнем и несложным, дешевым, но прекрасным в бою оружием — шашкой.

Такое оружие удары наносит внезапно и хватает всего одного для абсолютного повержения врага.

Виды и основные характеристики казачьих шашек

Внешне, шашка состоит из двух главных составляющих: клинок и рукоять (эфес).

Первая шашка азиатского вида, называлась «нижегородка».

По стандарту, первичная характеристика шашки была следующая: длина — 890 мм, ширина — 33 мм, толщина 7 мм.

Рукоять казачьей шашки была вырезана из дерева, а верхушку ее украшали набалдашником форма которого напоминает двойной клюв. В ножнах имелось четыре обоймы: в двух из них были кольца подвесов, остальные предназначались для закрепления штыка в положении при движении.

Использовалось это оружие в нижегородском драгуновском полку в 1834 году. Оно было первым, в котором шашку использовали не для казачьего полка.

Второй вариант, который впоследствии стал окончательно шашкой казачьего образца, был изготовлен в 1838 году, название его – баклановская.

Клинок баклановской шашки практически идентичен предыдущему, только короче. Длина такой казачьей шашки составляет 70-80 см.

Рукоять представляет собой перекрестье, которое соединяется с металлической спинкой, постепенно переходящий в гусей из латуни, и словно делящейся к концу на две части. Та часть рукояти, что впереди была деревянной, и имела борозды для удобства захвата рукой. Ножны были латунными и тоже имели две обоймы с крепежными кольцами.

В 1838 году появилась еще одна модель — шашка офицерская казачья. Особенность ее была в отличии рукоятки: черенок полностью деревянный и замотан в проволоку из меди. Ножны были красивее украшены, либо снабжены поперечными бороздами. Ножны мало отличались от базовой модели, но были лучше украшены.

Впоследствии, в 1881 году, появилось еще несколько различных шашек, которые тогда же признали официальным армейским оружием. А с 1968 года, оружие это стало использоваться при проведении парадов или для награды заслуженных военнослужащих.

Различия между казачьими и кавказским шашками

Имеется у казачьих шашек похожее на них оружие, которое называется кавказские шашки. Но у них есть несколько основных отличий:

- Вес казачьей шашки — 1 кг, кавказской 300-400 г.

- Толщина у клинка казачьей менее, чем у кавказской.

- У кавказцев рукоять имеет дужки, в то время как у казачьей их нет.

- Шашки народов Кавказа имели глубокие продольные ямки, которые делались для того, чтобы сделать оружие легче.

Исходя из этого, считается, что особых критических различий нет, и оружие не уступает по удобству и функциональности друг другу. Разве что исходя из того, сколько весит шашка казачья, то кавказская легче и из-за этого может быть она несколько удобнее.

Использование шашки в современном мире

Изготовление казачьей шашки происходит и по сей день. Чаще всего это бывает в коллекцию или подарок либо для какого-то конкурса или как часть казачьего костюма на торжество или выступление. Соорудить такой презент можно по чертежам казачьих шашек самостоятельно, но при наличии определенных навыков, либо на заказ у специалистов. Оригинальная казачья шашка стоит немало и ее сложно найти.

Самый дорогой среди шашек является казачья кованая шашка. Так как эта модель образца 1881 года и соответственно ее сложно достать. Так же можно сказать и о рядовой шашке казачьей.

А вот шашки казачьи боевые кованые, в основном дарят военным и настоящим ценителям данного оружия.

Строевая шашка образца 1834 года и модернизация оружия в 1838 году

Вплоть до 1834 холодное длинноклинковое оружие казаков состояло из различных турецких, венгерских, кавказских и прочих клинков, которые доставались им от предков. В период с 1834 по 1838 годы была предпринята попытка ввести шашки единого образца. Так появилась шашка образца 1834 года. Выпускалась в двух модификациях:

- Шашка солдатская азиатского образца 1834 года;

- Шашка офицерская азиатского образца 1834 года.

В 1838 году появилась новая модель, получившая название «шашка казачья образца 1838 года». Это оружие имело общую длину около 1 030 мм, при этом клинок был длиной в 875 мм и шириной 36 мм. Вес оружия достигал 1,5 кг.

Несмотря на попытки ввести единое клинковое оружие для всей армии, попрежнему существовало множество клинков, несоответствующих каким-либо нормам. Такое положение вещей просуществовало до появления шашек образца 1881 года.

История создания

Название шашка происходит из черкесского языка и в дословном переводе обозначает «длинный нож». Первые образцы оружия появились не ранее XII века. По мере развития огнестрельного оружия шашка становилась все более популярной, постепенно вытесняя сабли. Оружие было перенято терскими и кубанскими казаками, а от них попало на вооружение Российской армии.

Выбор шашки в качестве холодного оружия для вооружения армии был неслучаен, в отличие от сабель и палашей, ранее состоящих на вооружении, шашка обладала рядом преимуществ:

- Упрощённая техника фехтования, доступная большинству офицеров и нижних чинов кавалерийских подразделений;

- Приспособленность для нанесения рубящих ударов;

- Облегчённая технология производства, в том числе и из-за оформления эфеса.

Датой официального принятия на вооружение шашки в России является 1881 год, когда комиссия во главе с генерал-лейтенантом А.П. Горловым провела унификацию типов вооружений.

За основу нового оружия был принят клинок так называемого «кавказского» типа, который вытеснил остальные типы сабель и палашей. Принятая на вооружение шашка имела ряд модификаций, которые поставлялись для вооружения артиллерийских и драгунских частей. Среди вариантов оружия можно выделить следующие типы:

- Казачья модель шашки, имевший нормальную длину, один дол и обычный эфес без дужки;

- Клинок драгунского типа, оснащенный одним долом (углубление на боковой части лезвия) и имевший отличие в видоизмененном эфесе, имевшем в конструкции дужку;

- Офицерская казачья шашка, оснащенная укороченным на 100 мм лезвием с тремя боковыми долами. Модернизированный вариант образца 1910 года имеет эфес измененной формы с увеличенным наклоном рукояти и утолщением центральной части. На торцовой части рукояти проставлялся вензель императора, во время правления которого владелец шашки получил офицерское звание. Златоустовскими заводами выпускалась казачья офицерская шашка образца 1913 года, которая предназначалась для использования офицерами казачьих Кавказских войск. Данный тип оружия был выпущен малой серией и представляет сегодня коллекционную ценность;

- Артиллерийский вариант, имеющий длину аналогичную офицерскому оружию, но всего один дол.

Кроме этих вариантов, на вооружении остались шашки моделей 1834 и 1839 годов, которые оснащались эфесами из черного рога или с латунным покрытием. Для вооружения кавказских казачьих частей применялась шашка образца 1904 года, имеющая в конструкции рукояти две половины, склёпанные несколькими заклепками.

При этом для командного состава полагалось оружие с драгунским лезвием.

В 1927 году оружие было немного модернизировано и оставалось в строю до расформирования конных частей, которое произошло в 50-е годы прошлого столетия. Впоследствии шашки использовались как наградное оружие, поэтому их выпуск велся в единичных экземплярах.

С 1940 по 1949 год существовал вариант парадного оружия, которым вооружались общевойсковые и артиллерийские командные чины (не ниже генерала).

Начиная с 1998 года выпуск этого вида вооружения возобновился. Клинок стал использоваться в качестве оружия в возрождаемых казачьих частях. Немалое количество производимых шашек поставляется в виде сувенирной или юбилейной продукции и реализуется через оружейные магазины.

Одним из известных производителей шашек является Донская оружейная фабрика, которая выпускает несколько видов шашек образца 1881 года. Для хранения казачьей шашки используются декоративные подставки. Несколько фабрик на территории России выпускают игрушки в виде деревянных казачьих шашек.

Расцвет

Расцвет шашки начинается в XVIII веке, когда роль доспехов в боевых действиях уменьшается. Кольчуги сохраняются только у князей и уорков — высшего дворянства Адыгеи. Простолюдин (очень часто — вооруженный раб) теряет право на кольчугу. Соответственно, шанс напороться в стычке на окольчуженного противника резко снижается — это будет свой же собрат-дворянин, а взаимные разборки между дворянами происходят испокон веков несколько по другим правилам, чем взаимодействие с плебеями…

Также к этому моменту возрастает роль огнестрельного оружия. «Бронебойные» функции переходят именно к нему. Холодная сталь от задачи пробивать доспехи фактически освобождается.

Поэтому на рисунках фотографиях черкесов, сделанных в XIX веке, так часто встречаются воины в кольчугах и легких шлемах, но вооруженные шашками, а не саблями.

Кабардинцы. Арсенал каждого — шашка, кинжал, ружье и плеть.

Шашка превращается в своего рода статусное оружие. При этом львиная доля вооруженного населения Кавказа доспехов не имеет, и даже высшее дворянство носит их только в боевом походе.

Сабля со штыковым концом в XVIII веке исчезает полностью. Ни одной такой сабли, относящейся к Новому времени, в музейных или частных коллекциях не сохранилось. Только «ископаемые», найденные археологами клинки.

Обзор лучших образцов

Характеристики

Длина клинка — 835 мм

Толщина обуха — 5,0 мм

Ширина клинка — 32 мм

Материал клинка — 65Г

Заявленная твердость — 20-24

Общая длина — 975 мм

Вес – 800 грамм.

Этот образец представляет собой классическую уставшую шашку, клинок которой выполнен из рессорно-пружинной стали 65Г. За счет невысокого уровня содержания хрома, подвержена образованию коррозии. Клинок закален на 20-24 ед. по Роквеллу, что относит шашку к сувенирному оружию, в результате чего она разрешена к свободному приобретению. Разумеется, что-либо рубить с ее помощью не рекомендуется, такие действия могут привести к повреждению клинка.

Длина клинка — 800 мм

Толщина обуха — 5,0 мм

Ширина клинка — 30.0 мм

Материал клинка — 65Г

Заявленная твердость — 20-24

Общая длина — 945 грамм.

Вес — 900 грамм.

Именно такой тип шашки был принят изначально на вооружение. Посадка в ножнах глубокая, прибор ножен выполнен из украшенного резьбой мельхиора. Оружие также относится к категории сувенирного. Относительно предыдущего образца отличается большим изгибом клинка.

Характеристики

Длина клинка — 835 мм

Толщина обуха — 5,0

Ширина клинка — 32 мм

Материал клинка — 65Г

Заявленная твердость — 20-24

Общая длина — 975 грамм

Вес — 950 грамм.

Главным отличием этого образца является наличие защитной дужки на эфесе, предохраняющей руку кавалериста от травм в бою. Аналогичные шашки состояли на вооружении у рядовых и унтер-офицерских чинов, что обусловило минимализм в оформлении прибора ножен.

Особенности черкесских шашек

Они действительно имели легкие и сравнительно короткие, 70-80 см, клинки, предназначенные исключительно для рубки. Народы Кавказа шашками не кололи вообще никогда, манеру укола шашкой ввели только в российской армии, и шашка русская довольно сильно от кавказской отличается.

Кавказская шашка имеет сравнительно тонкий, но достаточно широкий однолезвийный клинок. Часть обуха у острия никогда не затачивается. Передний упор для руки выражен настолько незначительно, что можно сказать — его нет.

Черкесские шашки небогатых воинов

Зато головка, «гусек», как говорят казаки, у черкесских шашек очень крупная. За нее вытягивается утопленное в ножнах оружие, а кроме того, массивная головка — практически единственный способ отбалансировать такой клинок.

Длина черкесской шашки в среднем — 72-76 см. Масса — порядка 600-700 г. Трехсотграммовые шашки, о которых ходят легенды — в большинстве своем новоделы нашего времени, они слишком слабые и тонкие для боевых, и предназначаются в основном для упражнений по рубке лозы.

Клинки, как правило, стальные, редко булатные. Сечение клинка — дольное, причем возможно любое количество и любое сочетание долов — один или два широких, два-три узких в верхней части, под обухом, широкий дол в сочетании с узким доликом, и т.п. Широкий и узкий дол (долик) придают клинку немного разные свойства.

Среди казаков Кубани узкие долики на клинке иногда именуются продирами.

Примерно в 1/4 от острия долы исчезают, и клинок приобретает линзовидное сечение (выпуклой линзы). Там, где исчезает дол, и находится центр удара.

Рождение

В Средние века на Кавказе, так же, как и во многих других местах, царствовал кольчужный или кольчато-пластинчатый доспех. И оружие было ему под стать:

Черкесская сабля XIV-XV века

У средневековых адыгов были в ходу очень длинные сабли — под одну руку, но длиной в метр, иногда более, слабо изогнутые в последней трети клинка. Их отличительная особенность — колющий конец, который в оружиеведении принято называть штыковым. Археологами найдено довольно много образцов такого оружия, причем разной степени изгиба — некоторые почти прямые, а некоторые — совсем прямые.

Такие сабли предназначены для нанесения мощных колющих ударов, с учетом энергии разгона (они — исключительно для конного боя) всадника гарантированно прокалывающего кольчугу. Эдакие кавказские «панцербрешеры».

Но в пешем бою такая сабля бесполезна.

Скорее всего, «прото-шашка» являлась оружием для повседневного ношения, гораздо более удобным в обиходе. Адыги XVIII-XIX века с оружием не расставались вообще никогда, без кинжала даже из дому не выходили, без шашки из аула не выезжали. Вряд ли их средневековые предки отличались другими привычками…

Черкесская шашка

Шашка и сабля сосуществовали одновременно примерно до XVIII века, пока «штыковая сабля» не начала вымирать. Например, в «Описании кабардинского народа» есть упоминания:

«Описание» было составлено в 1748 году.

Особенности конструкции и способ ношения

Классическая шашка является полноценным холодным оружием. Она состоит из двух основных элементов:

- Клинка;

- Рукояти.

Клинок имеет незначительный изгиб, а его длина примерно равняется метру. Рукоять не имеет защитной гарды, так как это оружие не предназначено для фехтования. Путаница между саблей и шашкой связана с тем, что это оружие бывает двух видов:

- К первому относятся азиатские и казацкие шашки;

- Ко второму – драгунские модификации, которые имели защитную дужку.

Шашка носилась лезвием вверх, так как именно из этого положения можно было достать клинок и нанести удар одним движением, что давало в бою преимущество.

Параметры оружия

Боевые шашки имели следующие параметры:

- Стандартная длина могла достигать метра, но, как правило, колебалась в диапазоне от 70 до 90 сантиметров;

- Лезвие имело ширину около 40 мм, хотя некоторые кавказские модели имели клинок шириной в 30 мм;

- Часто лезвия украшались гравировкой. Производились клинки в Кизляре или Златоусте, хотя в любой горной деревне кузнец мог выковать простейший вариант для небогатых горцев;

- Клинки кавказского оружия, как правило, имели долы, которые вовсе не предназначались для стока крови. Их предназначение – это снижение веса и укрепление клинка от слома.

Шашки, которые выпускались для российской царской армии, были нескольких типов;

- Драгунская;

- Казачья общевойсковая;

- Артиллерийская;

- Казачья офицерская;

- Переходный вид между казачьим и драгунским образцом.

Надо отдать должное казакам, которые полностью переняли манеру владения шашками от горцев. В отличие от них, русские офицеры часто рубили шашками, как саблями, сводя на нет почти все преимущества оружия.