Казачьи боевые кинжалы: развеиваем мифы

Содержание:

- Пистолет

- Характеристики

- Описание основных элементов шашки

- Сабли и «Янычарка»

- Что такое нагайка и ее разновидности

- Обмундирование и знаки различия

- Мифы и популярные представления

- Сабля турецкая «шемшир» XIX в.

- Характеристика пластунского ножа

- Параметры оружия

- Из чего состоят шашки

- Пика

- История появления шашек

- История появления шашек

- Шашка

- Пика в бою

- Разновидности короткого казацкого оружия

- История появления шашек

Пистолет

Пистолет в казачьем вооружении выполнял скорее вспомогательную роль, хотя у черноморских казаков он полагался некоторое время как обязательное оружие Высокая цена делала пистолет далеко не самым распространенным казачьим оружием. Как правило, это были самые различные образцы: от трофейного оружия до устаревших пистолетов, передававшихся из государственных арсеналов.

В пореформенный период казачьим войскам по подписке предлагалось за собственный счет приобретать револьверы, но в силу их высокой цены, если подобные случаи и были, то скорее носили единичный характер. Так, до конца XIX века на вооружении казаков оставались морально и физически устаревшие дульнозарядные капсульные пистолеты. Только с повсеместным распространением «нагана» в начале XX века в казачьих частях появилось единое короткоствольное огнестрельное оружие.

Характеристики

Стандартный казачий вариант производился крупными сериями и не имел гравировки на поверхности. Рукоять казачьей шашки выполнялась из древесины с пропиткой битумными лаками, которые предохраняли ее от гниения. Нижняя и верхняя кромки усилены кольцами из латуни. Габаритные размеры стандартной казачьей шашки следующие:

- Длина общая – 953 мм;

- Длина клинка – 813 мм;

- Ширина лезвия клинка – от 27 до 37 мм;

- Толщина клинка – от 6 до 7 мм.

Наградные Георгиевские и гравированные варианты казачьих шашек имели такие же размеры. Их отличие от линейных вариантов заключалось в нанесении на набалдашник оружия миниатюрных копий орденов или знаков отличия.

Такого рода оружие могло считаться как самостоятельной наградой, так и дополнением к ней. В устройство казачьей рядовой шашки входят следующие элементы:

- Лезвия, на котором имеются долы. Верхняя не заточенная часть клинка называется обухом;

- Переходная часть между лезвием и рукояткой называется пятой клинка;

- На торцевой части рукоятки – набалдашнике, может располагаться отверстие для темляка.

На драгунских вариантах вместо темляка имелась плоская поверхность, на которой мог располагаться вензель.

Темляк – ремённая или тканевая петля, закреплённая на набалдашнике холодного оружия, предназначенная для удержания клинка на руке в случае выпуска рукояти из пальцев. Как и набалдашник шашки, темляк мог нести знаки отличия говорящие о награждении владельца орденами или знаками отличия.

Описание основных элементов шашки

Настоящее кавказское оружие состоит из следующих частей:

- Острие. Это место вверху клинка, где обух соединяется с лезвием. Именно острие предназначено для нанесения колющих ударов;

- Обух. Незаточенное ребро клинка, которое находится по другую сторону от лезвия;

- Лезвие. Острая часть клинка, которым наносятся рубящие удары;

- Долы. Специальные канавки на клинке, которые служат для облегчения оружия и одновременно укрепляют клинок;

- Пятка. Часть клинка, которая находится возле хвостовика;

- Рукоять. Часть оружия, которая служит для его удержания;

- Темляк. Специальная петля, которая предназначена для исключения потери оружия в бою;

- Ножны. Чехол для ношения и хранения клинка. Часто имеет металлический наконечник на своей нижней части;

- Обойма ножен. Специальная пластинка из металла, которая служит для крепления ножен к поясу;

- Гарда. Деталь, которая защищает руку от вражеских ударов. Отсутствует на традиционных шашках.

Сабли и «Янычарка»

Инженер и картограф Гийом де Боплан обратил внимание, что, отправляясь в поход, каждый запорожец обязательно брал с собой пару пищалей и 6 фунтов пороха. Меткость стрельбы из них, у воинов, была очень большой

В источнике под названием “Летопись Самовидца” рассказывается, что в боевой комплект казака входили:

- сабли

- копья

- обухи

- пистолеты

- самопалы

Они очень сильно любили пощеголять саблями и украшали их серебром и золотом. Со временем она стала символом их мужества и отваги. Использовались сабли не только украинские, но и зарубежные.

Больше всего это были турецкие, восточные и иранские. Так в 17 веке появилась сабля под названием пала, разновидность турецкой. Её ширина была 55 мм, толщина обуха 1 см, а длина 70 см.

Пистолеты, которые казаки называли пистолями, были у каждого в количестве четырёх штук. Два из них они носили в кобурах, прикреплённых к шароварам, а два — за поясом.

В 16-ом и 17-ом веке запорожцы называли самопалами несколько видов оружия. Это были:

- европейская аркебуза

- московская пищаль

- турецкое ружьё

Последнее в списке имело калибр 12,5 мм и больше, стреляло каменными пулями, а позже свинцовыми. Таким видом оружия в Турции пользовались пехотинцы-янычары, и запорожцы, недолго думая, окрестили его «янычаркой».

Длинноствольная конструкция ружья, была оснащена фитильным, либо кремниевым замком и позволяла стрелять на сотню с лишним шагов. Это очень ценилось казаками, и она сразу стала у них популярной.

Что такое нагайка и ее разновидности

В российской военной практике арапники и нагайки стали особой разновидностью оружия. В течение 19 века они стали отличительным типом вспомогательного вооружения следующих воинских формирований:

- Казачьих войск;

- Так называемых «инородческих» кавалерийских подразделений из представителей кочевых народов;

- Подразделения конной жандармерии.

В последнем случае нагайка широко применялась в ходе подавления бунтов и для разгона демонстраций. А в казачьей среде нагайки издавна использовались для наказания провинившегося казака.

Основной версией происхождения слова «нагайка» считается разговорный вариант термина «ногайская плеть», основанный на использовании в конструкции казачьей плети элементов, позаимствованных у так называемых «нагайцев» («ногайцев») — племенных образований кочевников под властью одного их правителей Золотой Орды, хана Ногая. Имеется также версия, связанная со словом «нага», что в санскрите означает «змея», а самый древний и простой способ плетения нагаек назывался «змеиным» и внешне напоминал чешуйки этих рептилий.

В общем виде нагайка представляет собой плотное сплетение кожаных ремешков со специальным мешочком на конце, в который может помещаться груз для усиления удара. Это оружие весьма компактно, его удар обладает огромной скоростью, на которую крайне сложно успеть среагировать, и вызывает у противника сильный болевой шок.

Первоначально многие казачьи нагайки были двухвостыми: одна из плетей (усиленная) служила оружием, другая предназначалась для управления конем. Неиспользуемый тип плети при этом фиксировался специальным зажимом. В 1839 году приказом военного ведомства было произведено упорядочение нагаек как элемента казачьего вооружения, которое закрепило исключительно однохвостую их разновидность. В то же время ряд традиционных отличий в типах нагаек сохраняется вплоть до наших дней.

Боевые плети, как правило, закреплялась на запястье, при этом позволяя свободно пользоваться рукой. В казачьих нагайках эту роль выполнял темляк — петля для кисти, которая позволяла крепко удерживать плеть. Кроме того, в начале рукоятки обычно размещался встроенный наконечник из металла (шалыга), который служил для нанесения удара непосредственно рукоятью.

- Донская. Донская нагайка имеет кольцо (металлическое или ременное) на конце рукояти длиной 30-40 см, к которому непосредственно прикрепляется сама плеть длиной 1,5-2 метра, что делает удар более резким.

- Кубанская. Кубанская нагайка имеет относительно короткую (около 20 см) рукоятку, которая оплетается кожей, плавно переходящей в основное плетение. Место соединения хвоста плети с рукояткой при этом визуально не различимо. Данный тип нагайки лучше подходит для нанесения щелковых ударов.

- Уральская. Считается разновидностью кубанской нагайки, в отличие от которой имеет навершие вместо плетеного «яблока». Длина рукояти — 15-20 см, длина плети — 50-75 см.

- Уставная. Считается разновидностью донской нагайки для армии Российской Империи. В соответствии с указом Александра III боевыми уставными нагайками вооружали всех казаков вне зависимости от звания: от рядового до генерала.

- Запорожская. Считается разновидностью кубанской нагайки.

- Арапник. Длинный охотничий либо дрессировочный кнут с тонким и прочным навоем (из пеньки, шелка или конского волоса), размещенный на коротком кнутовище. Все нагайки считаются его более короткой разновидностью. Сам термин «арапник» возник от искаженного польского наименования плети, произошедшего от немецкого «herab» («прочь»).

- Волчатка. Разновидность арапника с жесткой рукояткой, предназначенная для охоты верхом на коне на волков и лисиц. Длина обычной волчатки — около одного метра. Ударная часть имеет более толстое плетение, а на конце прикрепляется грузик для большей пробивной силы. Из-за сходства основных параметров с казачьей нагайкой часто служит синонимом этому оружию.

- Татарская камча. Тонкая однохвостая плеть с тонким бичом. Традиционная татарская камча зачастую относится к разновидности донского типа нагаек.

- Ременная плеть. Общее понятие, объединяющее виды нагаек разных типов. Сюда включают и особые конструкции, например, разновидность калмыкской плети «ташмг», которая изготавливалась не переплетением узких кожаных ремешков, а путем прошивки нескольких относительно широких полос из сыромятной кожи тонким кожаным шнурком-нитью.

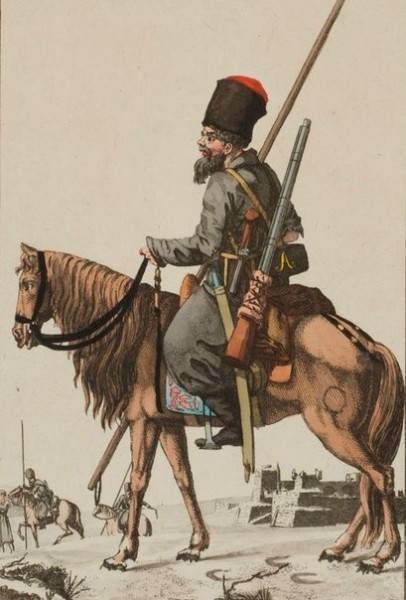

Обмундирование и знаки различия

Парадную форму Донского, Астраханского, Оренбургского, Уральского, Сибирского, Семиреченского, Забайкальского, Амурского, Уссурийского казачьих войск и казаков Иркутской и Енисейской губерний («степовых» казаков) составляли папаха, мундир, шаровары и сапоги. Папаха – из черного меха, с цветным суконным верхом. Мундир – синий или темно-зеленый, на крючках, со стоячим воротником, обшлагами «мыском», цветными суконными погонами и выпушками. Шаровары – серо-синие с широкими цветными суконными лампасами. Цвет мундира, выпушек, верха папахи, тульи и околыша фуражки и лампасов в каждом войске был свой.

Форменная одежда Кубанского и Терского казачьих войск («кавказских» казаков) была схожа с национальной одеждой народов Кавказа и состояла из черной меховой папахи, черкески с газырями (напатронниками), бешмета, который надевался под черкеску, шаровар и сапог. Вместо шинелей кавказские казаки использовали бурки. Цвет бешмета, выпушек, верха папахи и околыша фуражки в каждом войске также был своим.

Казаки-артиллеристы отличались от конных казаков своих войск цветом мундира или бешмета, желтым приборным металлом, изображением скрещенных пушечных стволов на пуговицах, а также цветом некоторых деталей отделки, которые были переняты у армейских артиллеристов.

Пластуны Кубанского казачьего войска в качестве приборного цвета использовали малиновый, что указывало на их «стрелковое» положение.

Повседневные погоны в каждом казачьем войске были особой расцветки; у офицеров конных полков – с серебристыми галунами, золотистыми шифровками, вензелями и звездочками по чинам, а у нижних чинов – с теми же изображениями, но нанесенными желтой или красной краской, с серебристыми или белыми нашивками по званиям. Офицеры артиллерийских и пластунских частей на своих красных или малиновых погонах имели золотистые галуны и специальные знаки.

Походные погоны были защитного (тускло-зеленого) цвета, у нижних чинов – с изображениями, нанесенными светло-синей краской.

Мифы и популярные представления

Шаблон:Ambox] Миф первый

: «Отсутствие гарды (защиты для руки) облегчало шашку и переносило центр тяжести в сторону острия клинка. За счет этого шашка становилась более легкой, маневренной и в то же время ей наносились более тяжелые удары». — Вес шашки отличался от веса сабли незначительно. В 1841 году на вооружении стояли и шашка, и сабля, весили они до 1500 граммов каждая. Но значительно отличалась развесовка клинков: у шашки центр тяжести ближе к острию, у сабли — к рукояти. Длина сабли больше метра, а длина шашки около 80 сантиметров. Они относятся к различным конструктивным линиям. Конец шашки не острый, она не предназначена для колющего удара (острый конец был нужен для пробивания кольчуги колющим ударом, а во время использования шашек уже в полной мере применялось огнестрельное оружие и от кольчуг отказались). Отсюда отличие техник: шашкой не столько «финтят» от кисти, а наносят мощные, сильные удары «от корпуса», парировать которые крайне проблематично. Шашкой бьют и от корпуса (чтобы разрубить противника «до седла») и от кисти (в этом случае благодаря смещению центра тяжести шашки из-за отсутствия гарды и отсутствия заостренного конца, несмотря на её малый вес, противника можно было разрубить и в горизонтальной плоскости).Миф второй

: «Крюк на конце рукояти использовался для извлечения шашки из ножен (так как рукоять была утоплена в ножнах). Извлекалась она мизинцем.» — Шашку выдвигали распрямлённой ладонью (но при этом крюка касается именно мизинец), затем использовался уверенный хват рукояти полной кистью. Причём шашку, висящую с одной стороны, можно извлекать как левой, так и правой рукой и тут же наносить удар, что придает эффект неожиданности.Миф третий

: «Удобства, предоставляемые шашкой, оказывались очень незначительны. Наносить удар надо было основанием клинка, максимально близко к рукоятке (поэтому режущие мечи делались с гардой небольшого размера, или вовсе без неё), а потом вытягивать клинок (поэтому рукоятка имела развитый отогнутый вниз упор). Первое крайне снижало досягаемость оружия, а второе (учитывая обычное в кавалерийском бою относительное движение и характер наносимой режущей саблей раны) просто не всегда выходило.» — Описанная выше техника характерна как раз для сабли. А шашкой рубили, рубили с оттяжкой, подрубали, били плашмя, что было удобнее, проще и эффективнее для нападения.Миф четвёртый

: «На Кавказе, где в ходу были бурки, для холодного оружия важно было эффективно пробивать эту „мягкую броню“.» — Бурку просто проколоть, штыком, например. Бурка никогда не была бронёй, это зимняя одежда, которая быстро скидывалась с плеч во время боя

А прозвище «мягкая броня» она получила за то, что толстая бурка могла спасти от выстрела безоболочечной свинцовой пулей, производимого из кремнёвого ружья.Миф пятый

: «Для увеличения повреждений от ударов шашки в Средней Азии издревле применялась опиловка или грубая заточка обуха в боевой части клинка — у острия. Клинок в этой части приобретал овальное сечение, что увеличивало его проникаемость». — Шашка в подобном свойстве не нуждается в связи с рубящим, а не колющим основным применением.

Сабля турецкая «шемшир» XIX в.

Многочисленные опыты в целях определения наилучшего вида холодного оружия провел полковник французской службы Марей. «Находясь во главе арабского корпуса, Марей был замечен по ловкости своего фехтования. Он испробовал все виды сабель и даже собственного изобретения.По теории Марея в сабле должно различать три части. В первой пребывает действие: по опыту она ограничивается пространством двух дециметров (4,5 верш.), считая от острия, вторая часть есть начало движения и силы — это рукоятка или эфес, а третья промежуточная — есть коромысло рычага, от которого нельзя ничего ожидать, кроме переноса движения.В условиях, требуемых для рубки, обычай проводить дорожки на плоскости клинка запрещается совершенно, и в резкой части клинка советуется давать ему несколько большую ширину. Разобрав вопрос о кривизне клинка. Марей доказывает хорошее действие ятагана и мамлюкской сабли, самой совершенной из оружия, назначенного для рубки.После турецкой сабли Марей предпочитает для рубки английскую саблю…» (Записка о белом оружии (Полковник французской службы Марей). 1841 г. // Военный сборник. — 1843. — № 1.)

Характеристика пластунского ножа

Как уже говорилось выше, различные легенды про пластунский нож, развеяны и опровергнуты многими доказательствами. По факту этот клинок, не имеет многовековой истории. В девяностых годах в маркетинговых целях, даже печатались брошюры, про этот клинок. Так что можно смело сказать, что история его началась относительно недавно. Так как казачьего ножа пластунского оригинального найдено не было, и его даже нет в музее.

О характеристиках пластунского ножа можно вести речь только о современном варианте:

- общая длина (мм) – 300-340;

- длина клинка (мм) – 200-220;

- длина рукояти (мм) – 110-130;

- толщина обуха (мм) – 4;

- ширина клинка (мм) – 27-30;

- марка стали – дамасская сталь;

- твердость клинка – 59-61 HRC.

Сразу нужно сказать, что сегодня на Российском рынке, довольно много предприятий представляет такие клинки. И у разных производителей, часто разняться все параметры ножа казака пластуна. Единственное что их всех объединяет, это марка стали.

Чертеж Казачьего пластунского ножа

Нож из дамасской стали

Многие непросвещенные люди о холодном оружии, с непониманием относятся к дамасской стали. Задают порой странные вопросы – а почему клинок не полированный? Ну, само собой приходиться кратко объяснять человеку про уникальные свойства этой стали. Режущие свойства этой стали превосходят в разы такую сталь, как: 65Х13, 440С или 95Х18.

Единственным минусом является уход за ножом. После его использования нужно насухо протереть и смазать нейтральным маслом или жиром, и убрать на хранение. Клинки из такой стали не предназначены для каждодневного использования, их используют охотники, рыбаки или туристы.

Секрет дамаска заключается в его специальном наборе разных сталей, содержащихся в готовом клинке. А также многократному нагреву и ковке этого своеобразного «бутерброда». Но результат превышает все ожидания. Попробовав хоть раз в жизни режущие свойства такого клинка, вы никогда больше не захотите резать ничем иным. И это – чистая правда.

Параметры оружия

Боевые шашки имели следующие параметры:

- Стандартная длина могла достигать метра, но, как правило, колебалась в диапазоне от 70 до 90 сантиметров;

- Лезвие имело ширину около 40 мм, хотя некоторые кавказские модели имели клинок шириной в 30 мм;

- Часто лезвия украшались гравировкой. Производились клинки в Кизляре или Златоусте, хотя в любой горной деревне кузнец мог выковать простейший вариант для небогатых горцев;

- Клинки кавказского оружия, как правило, имели долы, которые вовсе не предназначались для стока крови. Их предназначение – это снижение веса и укрепление клинка от слома.

Шашки, которые выпускались для российской царской армии, были нескольких типов;

- Драгунская;

- Казачья общевойсковая;

- Артиллерийская;

- Казачья офицерская;

- Переходный вид между казачьим и драгунским образцом.

Надо отдать должное казакам, которые полностью переняли манеру владения шашками от горцев. В отличие от них, русские офицеры часто рубили шашками, как саблями, сводя на нет почти все преимущества оружия.

Из чего состоят шашки

Разные модели этого оружия могут значительно отличаться друг от друга. Но в классическом варианте можно выделить следующие детали строения.

- Острие. Острый конец лезвия;

- Обух. Часть клинка, находящаяся напротив лезвия и лишенная заточки;

- Лезвие. Режущая кромка клинка;

- Долы. Бороздки вждоль клинка, уменьшающие его вес;

- Пята. Часть клинка возле рукояти;

- Рукоять. Часть оружия, прилегающая к клинку. Служит для того, чтобы его держать;

- Темляк. Ременная петля, крепится к рукояти;

- Ножны. Чехол для шашки. Изготавливаются как правило из дерева, но часто имеют металлический наконечник на своей нижней части;

- Обойма ножен. Металлическая деталь ножен, при помощи которой ножны можно прикрепить к поясу.

Всевозможные модели боевых российских шашек могли сильно друг от друга отличаться как формой, так и размерами.

Пика

Изначально пика появилась в России в XVII веке, и в большей степени становится известна как кавалерийское оружие. Она активно использовалась русскими казачьими частями в войнах с европейским противником, когда при атаке в сомкнутом строю можно было опрокинуть кавалерийский строй врага. А вот в борьбе же с азиатскими противниками и на Кавказе, где нередко бой рассыпался на ряд отдельных и даже индивидуальных схваток, пика себя не оправдала и нередко её применение заканчивалось весьма печальными для казаков последствиями.

Отмечены многочисленные случаи, когда горцы, виртуозно владевшие шашкой, обезоруживали казаков, перерубая древко пики. Аналогичная картина ранее наблюдалась и при штурме Измаила — казаки несли большие потери, когда турки ятаганами легко рубили древки пик и казаки десятками гибли в ближнем бою, а иногда только подход регулярной пехоты спасал их от полного уничтожения.

Интересно, что о прибывавших на Кавказскую линию донских казаках с длинными пиками кубанские линейные казаки шутили: «Камыш идет». Только в 1839 году был официально принят первый образец казачьей пики. Но даже и после этого в одном полку могли встречаться совершенно разные варианты этого оружия, поскольку вплоть до 1893 года пики изготавливались и приобретались казаками за собственный счет.

Как правило, казачья пика была несколько короче принятых в регулярной кавалерии. Окрашивались древки пик так: в Лейб-Гвардии Казачьем полку, Черноморском и Крымско-Татарском эскадронах — в красный цвет, в Лейб-Гвардии Уральской сотне и Лейб-Гвардии Атаманском полку — в светло-синий цвет. В других казачьих частях по цвету мундиров, в синий или зеленый цвет. На Кавказе пик по указанной выше причине не было. С 1910 года вводится единая для всех кавалеристов пика образца 1910 года, которая продержалась в армии вплоть до середины 1930-х годов.

История появления шашек

Древнейшие образцы, по параметрам подходящие под определение шашки, датируются 12-13 веками. Более ранних образцов археологами на данный момент не найдено, поэтому именно этот период принято считать временем появления шашки на свет.

Название этого оружия, которое используется сейчас в России, заимствовано из черкесского , и переводится как «длинный нож». Точное произношение этого слова на черкесском «сашхо». Горцы пользовались несколько иной манерой боя, отличной от той, что принята в русской армии, поэтому отличаются и параметры их оружия. Их шашки короче и имеют меньший вес. В царской русской армии шашка модифицировалась, и далеко не раз, подгоняясь под требуемые параметры и нужды отдельных видов войск, для которых она разрабатывалась. В последний раз модернизация уставного оружия была проведена в 1904 году. В этот период клинковым оружием были вооружены офицеры практически всех родов войск, казачество, кавалерия, полиция, жандармы.

После революции советское правительство не стало отвергать этот вид оружия, оставив в виде вооружения шашку, разработанную в 1881 году. В планах модернизации, в результате которой появилась эта модель, было придание рубящему оружию горцев способности наносить колющие удары. Результатом стало оружие, и колющие и рубящие удары которого были очень далеки от совершенства.

В 1927 году была разработана новая модель, так как планировалось, что кавалерия не утратит своих позиций и по-прежнему будет играть главную роль в сражениях. Великая Отечественная война показала, что это не так, и выпуск шашек был прекращен. В современной российской армии это оружие является парадным оружием в некоторых видах войск, а также непременным атрибутом казачества. Для ее ношения нужно получать специальное разрешение.

История появления шашек

Первое клинковое оружие, которое напоминает шашку, появилось в 12-13 веках. Возможно, что они были и раньше, но самые старые образцы, которые удалось найти исследователям, относятся именно к этой эпохе.

В царской армии шашка претерпела несколько модернизаций, последняя из которых прошла в 1904 году. Это оружие получили следующие виды войск:

- Кавалерийские части (почти все);

- Офицерский состав;

- Жандармерия;

- Полиция.

После прихода к власти большевиков, шашка осталась на вооружении Красной Армии. Изначально использовалось оружие образца 1881 года. Данный выбор был явно неудачным, так как оно создавалось как для рубки, так и для укола, хотя традиционным кавказским оружием никогда не наносили колющих ударов. В результате клинок образца 1881 года плохо рубил и колол одновременно. Впрочем, так как в войнах, начиная с 19 века, процент поражения от холодного оружия был менее единицы, это не играло значения.

В современной российской армии шашка осталась парадным оружием. Для современного казака данный клинок является основным атрибутом российского казачества. Ношение этого оружия разрешается только настоящим казакам, которым выдаётся специальное разрешение.

Шашка

Казачья шашка – изначально северокавказское холодное оружие, которое стало массово использоваться с XVII-XVIII веков. Любопытно проследить историю её становления. Шашка всегда была вспомогательным оружием (наряду с кинжалом или ножом), только со второй половины XIX века в России шашка стала заменять сабли и палаши, фактически вытеснив их ко времени Первой мировой войны. И если в некоторых частях ещё оставались другие виды холодного оружия, то в частях казачьих продолжали использовать пику.

Атака казаков с шашками и пиками 1812 год

Мы не станем подробно останавливаться на рубке шашкой, для этого следует написать отдельную статью. Скажем лишь то, что современная фланкировка шашкой, а то и двумя, имеет мало общего с классической рубкой – чтоб «одним ударом на повал», от плеча до седла. Это подтверждает повесть «Поединок» А. Куприна, в которой поручик Бек-Агамалов рассказывает о рубке шашкой самым живым образом: перерубить лошади шею, развалить глиняное чучело или рубить струйку воды так, чтобы не допускать брызг. Легендарный маршал-кавалерист Семен Михайлович Буденный в своих воспоминаниях тоже пишет о «страшных шашечных ударах», а уж он, обладатель шашечного удара чудовищной силы, знал в этом толк.

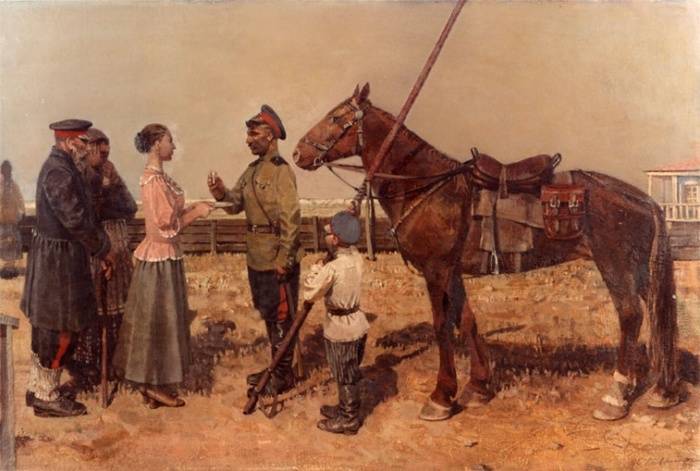

Казак с пикой

Но всё это лишь тень пики, потому что шашка использовалась как самостоятельное оружие только в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Всё остальное время в бою шашка на 90% была помощницей пики.

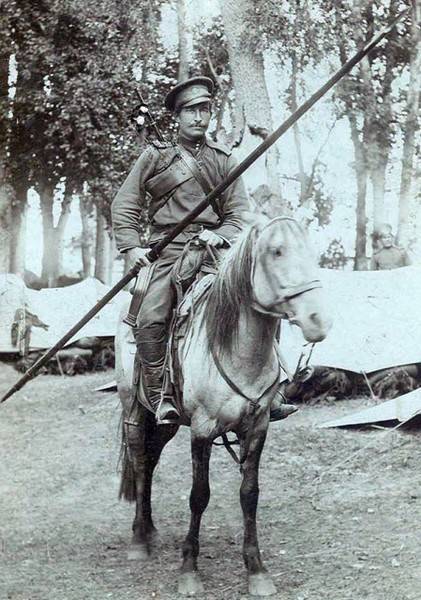

Пика в бою

«Казакам непременно быть навсегда дротиком вооруженным, яко наисильнейшим их оружием для поражения любого противника, неприлично казаку стрелять, он бьет пикою, особливо в крестец». А.В. Суворов о казачьей пике

Настоящей проверкой для казачьей пики стала эпоха наполеоновских войн. К сожалению противника, опыт Семилетней войны не был учтен в Европе, и казаки стали бичом французской кавалерии

Не важно лёгкой или тяжелой была кавалерия, казаки буквально сметали офицеров и первые ряды французских всадников пиками. Во Франции даже сформировали несколько уланских полков, вооруженных пиками, по большей части «антиказачьих», но, увы, наши казаки были сильнее

Атака на французский обоз зимой 1812 года

Так, командир 23-го конно-егерского полка французской армии в 1812 году, известный военный теоретик и храбрый кавалерист Жан-Батист де Марбо вспоминал:

Уральский казак с пикой

Любопытно и еще одно: опытные казаки настолько виртуозно владели пикой, что шашка им была попросту не нужна в бою. Казак мог наносить пикой не только колющие, но режущие удары и даже плашмя, как дубиной. Более того, рукоять не уступала острию, противник мог быть выбит из седла казаком, ловко крутящим пикой и перекидывающим ее из руки в руку. Немаловажным было и выиграть «левую сторону» противника, что зачастую означало его смерть. Так вспоминал бой против казаков под Прейсиш-Эйлау француский кавалерист Ф. де Брак:

«Жена коня подводит мужу, Племянник пику подает…»

После войны с Наполеоном казачья пика ещё не раз приходила на помощь своим опытным и мастеровитым хозяевам. Вспомним хотя бы геройский бой казака Козьмы Крючкова – первого награжденного Георгиевским крестом в Первой мировой войне. Вот что он вспоминал:

Богатырский бой Козьмы Крючкова с немцами

В том бою большую часть немцев Крючков уложил пикой, которой (как и любой казак) владел гораздо более виртуозно, нежели противники.

Казак вооруженный пикой. Первая мировая война

В армии пика пробыла на вооружении вплоть до 1931 года, когда наконец в Красной кавалерии от неё решено было отказаться. Вот такими были три века службы самого страшного казачьего оружия – пики. Того самого русского оружия, которого боялись и уважали все противники.

Обложка: pinterest.ru

Разновидности короткого казацкого оружия

Все казаки, поголовно были вооружены шашками. Это самый важный аксессуар бойца того времени. Шашка отличалась от сабли, одним важным элементом, у нее не было ни перекрестия, ни защитной дужки. Что позволяло казаку, специальным кистевым ударом наносить урон врагу. Но, также помимо шашки, у любого казака был на вооружении кинжал. Кинжалы были двух типов, прямой – кама и кривой – бебут. Истории и того и другого, имеют тысячелетнюю историю. На протяжении нескольких веков они немного видоизменялись. Сами казаки, любили забирать клинки в качестве трофеев и затем оставляли себе наиболее удобные, на их взгляд. Им очень нравились кавказские клинки, которые были настолько разнообразны по длине и по качеству, что точно невозможно сказать в какое время какими клинками были вооружены казаки. У казаков было всего два уставных кинжала: это кинжал ЧКВ утверждённый 1840г. и ККВ 1904 года.

Еще один очень важный клинок, был засапожный нож – стилет. Это оружие было последнего шанса, им пользовались редко, но оно часто спасало жизнь.

История появления шашек

Первое клинковое оружие, которое напоминает шашку, появилось в 12-13 веках. Возможно, что они были и раньше, но самые старые образцы, которые удалось найти исследователям, относятся именно к этой эпохе.

В царской армии шашка претерпела несколько модернизаций, последняя из которых прошла в 1904 году. Это оружие получили следующие виды войск:

- Кавалерийские части (почти все);

- Офицерский состав;

- Жандармерия;

- Полиция.

После прихода к власти большевиков, шашка осталась на вооружении Красной Армии. Изначально использовалось оружие образца 1881 года. Данный выбор был явно неудачным, так как оно создавалось как для рубки, так и для укола, хотя традиционным кавказским оружием никогда не наносили колющих ударов. В результате клинок образца 1881 года плохо рубил и колол одновременно. Впрочем, так как в войнах, начиная с 19 века, процент поражения от холодного оружия был менее единицы, это не играло значения.

В современной российской армии шашка осталась парадным оружием. Для современного казака данный клинок является основным атрибутом российского казачества. Ношение этого оружия разрешается только настоящим казакам, которым выдаётся специальное разрешение.