Русский народный костюм

Содержание:

- Платок

- Особенности и значение деталей

- История становления

- Обувь

- Детская славянская одежда

- Элементы национального костюма в современной моде

- Особенности национального костюма

- Значение количества использованных кусков ткани для рубахи

- Женский костюм

- Особенности одежды в русском народном стиле

- Русский национальный костюм

- Историческая справка

- Виды национальной одежды

- История женского русского народного костюма

- История костюма

- В Австралии

- Мужская славянская одежда

Платок

Неотъемлемый элемент гардероба замужней барышни. Его надевали поверх кики, которую доставали из шкафа лишь по великим праздникам. Изначально носили тканевые изделия, под низ натягивали шапочки из шерсти.

Пуховой аксессуар часто дарили на церемонии бракосочетания. Поскольку после обретения статуса замужней дамы, выйти из дома с непокрытой головой считалось позором.

Убрус порой достигал ширины пятидесяти сантиметров. Чаще всего платок сшили из тонкого полотна прямоугольной формы. Один конец изделия всегда декорировали вышивкой из серебряных или золотых нитей. Он свисал на плечо, девушки никогда не прятали его под верхнюю одежду.

Вторым концом платка обвязывали голову и подкалывали с помощью булавочки под подбородком. В десятом столетии поверх убруса располагали целый комплект ювелирных украшений.

Спустя некоторое время платок стали шить из куска ткани треугольной формы. В этом случае оба конца изделия закалывали под подбородком либо закрепляли на макушке с помощью фигурного узла. Некоторые девушки предпочитали опускать богато расшитые концы аксессуара на плечи или закидывали за спину. Подобная мода пришла в страну лишь в восемнадцатом столетии.

До этого момента дамы просто туго обвязывали шею, а незамысловатый узел располагали на макушке. Подобную методику современники именовали «головкой». Считалось, что с помощью платка девушка могла подчеркнуть свою индивидуальность и красоту.

Особенности и значение деталей

Мелкие элементы в национальном одеянии славян играли огромную роль.

Детали мужского костюма

Русская народная одежда у славянских парней была представлена обычной сорочкой. Простолюдины носили рубаху, как основной элемент костюма. А вот знать использовала ее исключительно в качестве нижнего белья. Для пошива сорочки брали лён или шёлк.

С внутренней части рубаху дополняли подкладкой, именуемой подоплекой. Рукава широкие и сильно сужающиеся к низу. Воротник отличался по форме, он мог быть круглым или квадратным. В некоторых моделях вовсе отсутствовала подобная деталь.

| Как правило, воротник декорировали завязками и пуговицами. Дополнением к костюму считались зипун, опашень и охабень. Все эти слова обозначали один элемент гардероба – кафтан. Поверх сорочки и зипуна надевали свитку, кожух или сермягу. Для торжественных мероприятий подбирали парадный плащ или однорядку, пошитую из шерсти. |

Большой популярностью пользовались шубы. Простолюдины выбирали верхнюю одежду из меха зайца или плотной овчины. Аристократия могла позволить себе приобретение наряда из чернобурки или соболя.

Чтобы сохранить тепло, шубу шили мехом внутрь. Сверху изделие покрывали плотным сукном. Наряды, предназначенные для знати, покрывали бархатом или парчой. Меховой воротник придавал изделию роскошности.

Классическая модель русской шубы была практически до пяток. Рукава отличались невероятной длиной, но руки продевали не в них, а в специальные прорези, распложенные в передней части дохи. Одеяние носили не только в зимний, но и в летний период, чтобы добавить облику торжественности.

Еще одна важная деталь в костюме мужчин на Руси – национальный головной убор. Существовало несколько его разновидностей: тафья, клобук, мурмолка, треух.

Первая представляла собой маленькую шапочку круглой формы, которая плотно прилегала к голове. Поверх тафьи нередко надевали обычный головной убор. Для пошива аксессуара крестьяне использовали войлок, знатные славяне останавливались на бархате.

Мурмолкой именовали высокие шапки, расширяющиеся к верху. По аналогичному принципу создавали горлатные головные уборы. Их декорировали мехом лисы, соболя или зайца, идущим от горла. Он не только согревал голову, но и украшал шапку.

Детали женского костюма

В основе одеяния девушек лежала сорочка, декорированная вышивкой или уникальной оторочкой. Дамы, относящиеся к аристократии, поверх простой рубахи надевали праздничную, созданную из шёлка яркой расцветки. Самым торжественным вариантом считалась сорочка алого оттенка.

Поверх рубахи надевали летник. Классический наряд барышень Древней Руси был длиной в пол. Для его пошива применяли шёлк. Летник имел оригинальное украшение у самого горла. Аристократия носила изделие, декорированное вышивкой из золота или жемчуга. Ворот летника украшали ожерельем.

В холодное время года дамы облачались в длинные шубки, украшенные мехом. Характерная черта изделий – декоративные рукава. Они считались символом роскоши, поскольку элемент не отличался высокой практичностью.

Чаще всего руки продевал в прорези, расположенные под рукавами. Для согрева ладошек использовали муфту, украшенную снаружи и внутри оторочкой из меха.

| Важную роль в одеянии девушек играл головной убор. Дамы, связанные семейными узами, в обязательном порядке прикрывали локоны, даже находясь в избе. В обычные дни для покрытия головы использовали волосник или повойник, сверху повязывали платок яркой расцветки. |

В летний период славянские девушки носили венчик (широкая тканевая плоска, декорированная длинными ленточками разных оттенков). С наступлением холодов им на смену приходили меховые шапки. Но национальный костюм русского народа до сих пор ассоциируют с кокошником. Это головной убор в форме опахала. Его обильно украшали, поэтому кокошник становился главным элементов в наряде.

История становления

Наряд славян в период с V по IX века нашей эры походил на одежду ближайших соседей – сарматов и скифов. Это были добротные рубахи из грубой шерсти, войлока, кожи рыб и меха животных. С развитием торговых путей и появлением новых, более изящных, тонких тканей национальный костюм начал меняться. Большое влияние на богатство русской одежды оказала римская культура, позже внесли свой вклад и греки.

В Х веке, после Крещения Руси, в костюме появились элементы византийских платьев. В одежде этого времени уже преобладали элементы торжественности, ее стали украшать золотом, серебром, изделиями, покрытыми эмалью, чернью. Простой люд продолжал носить традиционную одежду, которая в большинстве своем была накладной (надевалась через голову). Изредка встречалась распашные вещи.

XII и XV века оставили немного источников о том, как одевались люди древней Руси. Благодаря изображениям в книжных миниатюрах, на иконах, фресках, современный человек имеет определенное представление об одеждах того времени. В этот период русский быт был изолированным. Костюм претерпел трансформацию – стал более солидным. Появились тяжелые, долгополые шубы, длинные кафтаны, висячие рукава.

В XVI-XVII веках и у мужчин, и у женщин появились новые элементы в одежде – кафтаны и зипуны. Поверх них зажиточные люди надевали шубы из дорогих мехов. Кафтаны представляли собой длинные, как платья, одеяния, к которым пришивали стоячие козыри (воротники). Чтобы показать свою состоятельность, их расшивали золотом, серебром, жемчугами. Кафтаны надевали на разные мероприятия – траурные, праздничные, в поездки. У женщин разнообразия практически не было. Их верхней одеждой были опашни (широкие вещи с полами, у которых капюшон оторачивался мехом). Рукава национального костюма были узкими, длинными, потому набирались на руки.

До восхождения на престол Петра I национальный русский костюм менялся медленно, новые фасоны осваивались десятилетиями. Но царь, побывав в Европе, решил облагородить облик подданных и в январе 1700 года издал указ «О ношении платья на манер Венгерского». За образец была взята французская национальная мода. Мужчин обязали носить короткие обтягивающие штаны – кюлоты, сочетая их с белыми чулками и камзолом. На ноги предписывалось надевать массивные башмаки с пряжками, а голову прикрывать напудренным париком. Женщины осваивали новую моду более охотно: широкие юбки на каркасе скрывали недостатки фигуры, туфли на высоком каблуке делали походку соблазнительной, а приталенная верхняя часть платья с глубоким декольте выгодно приподнимала грудь.

В конце XVIII–начале XIX века в холодное время года мужчины носили армяки из серого сукна, шубы (овчинные нагольные), шапки и кожаные варежки. В лютые морозы могли укрыть шею платком. Летом тоже надевали армяк, но понитковый, полукафтаны, под ними – рубаху. На ногах были порты, на головах – шляпы. У русских крестьянок теплой одежды почти не было. Летом они ходили в поневе (юбке) с рубашкой или в сарафане с рубашкой. Сверху, как и мужчины, надевали шушпан, армяк или сермягу.

Обувь

В разных частях огромной страны национальная обувь называлась по-разному: обувок, обутка, обуй, обуя или обуща. Из истории русского народного костюма известно, что славяне сначала носили подошву из кожи, загнутую кверху и зафиксированную на лодыжках ремешком или лыком. Прародители современных ботинок назывались курпами, поршнями или опанками. Примерно в одно время с ними появились лапти – легкие национальные тапочки, сплетенные из лыка, вязи, ракиты, бересты. Надевали их на работу, и лишь самые бедные люди ходили в изделиях постоянно, даже зимой. С лаптями носили обертки, которые закреплялись привязками. Другие названия национальной обуви: онучи, портянки, обмотки, калоши, завои.

Летом носили курпы, поршни и чеботы, сшитые из цельного куска кожи, которые нередко были на каблуках, обитых подковками. В холодное время года на ноги надевали коты (башмаки), сапоги, ощетни (из кожи с щетиной) и валенки. Сапоги (ичиги) были достаточно распространенной обувью. Изготавливали их цельными (вытяжными), либо выворотными (с пришивными голенищами) из кожи. Для большинства русских крестьян они являлись праздничной обувью, их оберегали и даже передавали по наследству.

У мужчин и женщин обувь различалась лишь оформлением, фасон оставался неизменным. Для детей изделия делали такими же, как для взрослых. Женские праздничные национальные сапоги расшивали бисером, кружевом и обережной вышивкой.

ВаленкиЛаптиПоршни

Детская славянская одежда

Дети на Руси одевались так же, как и их родители. Основным элементом детского костюма считалась длинная рубаха. Если мальчики носили портки, то у девочек были сарафаны. В то время, как взрослая повседневная одежда была в большинстве случаев лишена украшений и вышивок, детские вещи имели свои особенные украшения. Так как смертность детей от болезней была очень велика, каждая мать старалась вышить нитками красного цвета обережную вышивку с древними рунами или знаками.

Детская обувь также была более красочной. Часто встречались различные орнаменты, насечки и вставки из цветных нитей. Традиционно обувь для девочек была более нарядной.

Элементы национального костюма в современной моде

Традиционный костюм народов России вдохновляет дизайнеров ведущих домов мод. Толчком к такому интересу невольно послужила революция 1917 года, когда русские аристократы массово уезжали в Европу. Помимо фамильных драгоценностей они везли с собой традиционную одежду, платки, обувь и головные уборы. Многообразие узоров, нежнейшая вышивка, воздушное кружево заинтересовали европейского обывателя, и вскоре Европа начала носить платья с элементами русского костюма.

Современная одежда имеет следующие черты русского этно-стиля:

- Сочетание в вещах белого и красного, а также синего, зеленого, золотистого и черного цветов.

- Древнеславянские орнаменты, вышивка.

- Рукава-фонарики.

- Шапки-ушанки, круглые меховые шапки, варежки.

- Платки и шали.

- Браслеты из кожи и дерева.

Например, Джон Гальяно создал этническую коллекцию по мотивам женского русского национального костюма с дубленками и валенками. Верхняя одежда в стиле древней Руси принесла своему создателю оглушительный успех. Светлана Левадная, дизайнер из Крыма, уверена, что народные русские костюмы России – это не красно-желтые сарафаны, а нечто большее. Она адаптировала традиции в современном искусстве. Платья из ее коллекции выдержаны в нежных, пастельных тонах, расшиты вручную и украшены тонким кружевом.

Дизайнеры бренда Tsar Bird вовсю используют русские этнические элементы, вышивку, ленты и кружево. Косоворотки, рубахи, платки, валенки, кафтаны и даже головные уборы в виде кокошников с орнаментом из цветов и сказочных птиц рождаются в мастерских торговой марки как по мановению волшебной палочки. Не только старинные национальные узоры, но и элементы кроя, части костюма заимствованы брендом в наследии русского народа.

Особенности национального костюма

Наряды древних славян делились на праздничные и повседневные. В будние дни наши предки облачались в простые вещи из грубой материи с минимумом декора. А вот для торжественных мероприятий из гардероба доставали одеяния насыщенных оттенков, украшенные вышивкой. Самым роскошным нарядом считалась одежда красных расцветок.

Ранее на Руси пошивом костюмов занимались исключительно барышни, умелыми руками из куска грубого сукна они создавали настоящие шедевры, которым позавидуют современные модельеры. Также для изготовления нарядов использовали лён и шёлк. Для подкладки брали специальный материал киндяк.

Основа из ткани дополнялась многочисленными элементами, национальными украшениями и обувью. Это помогало славян создать гармоничный и неповторимый облик.

| В зависимости от региона образ русского человека существенно отличался. Например, обитатели холодных северных краев имели привычку носить большое количество верхней одежды. Она была распашной или накидной, иногда наряды сочетали между собой. |

Второй тип вещей надевали через голову, первая имела застежку на пуговицах или крючки. Отдельного внимания заслуживает костюм для аристократии. Он был наполнена роскошью и говорила о том, что его обладатель занимает высокое положение в обществе. Наряд для знати расшивали золотыми или серебряными нитями, декорировали жемчугом.

К подобному одеянию относились бережно и использовали его не один год. Обычно дорогостоящую одежду передавали от родителей к детям.

Значение количества использованных кусков ткани для рубахи

Все в русской одежде подчинено простоте и практичности, чтобы в работе и в бою она не сковывала движений. Почему при изготовлении рубахи использовали только вертикальные полосы полотна? Конструкция домашних ткацких станков позволяла производить полотно шириной не более 40 см.

По традициям предков, этот размер стал модульным, а безотходность выкройки обеспечивалась дополнительной, пришитой вдоль стана полосой. Хотя ширина покупной ткани разрешала обходиться без нее, традиционный крой сохранился неизменным.

Он представляется удивительно мудрым и рациональным даже по описанию и отражает все потребности народа. Прямые линии основных деталей вместе с несущими эстетическую нагрузку поликами, клиньями и ластовицами рукавов обеспечивали экономию ткани.

Простой геометрический крой порождал сложные объемные формы, чтобы подчеркнуть стать и красоту женщины. Максимальное удобство и конструктивная практичность в праздники и рабочие будни стали результатом социального отбора.

Женский костюм

Основа русского женского народного костюма — длинная рубаха. Она была белого или красного цвета и украшалась вышивкой, рисунками, расшивалась жемчугом и подпоясывалась. Поверх рубахи надевался летник — костюм с широким низом, очень длинными рукавами с колоколообразным вырезом и воротом-ожерельем. Он застёгивался до горла. Чтобы рукава летника не доходили до пола, женщине приходилось держать локти согнутыми.

Следующей деталью одежды в южном костюме был сарафан — просто платье без рукавов. В северных краях его заменяла понёва — шерстяная юбка с богато украшенной нижней частью. Её разрешалось носить только замужним или просватанным девушкам. Другие элементы женской одежды:

- Запона — одежда из прямоугольного куска ткани, сложенного пополам и не сшитого по бокам. На сгибе имеет отверстие для головы. Носится с поясом. Нижняя часть запоны скалывалась.

- Душегрея — тёплая меховая одежда в виде кофты с длинными рукавами и отложным воротником. Застёгивается спереди на крючки. Встречаются летние варианты на вате.

- Приволока — безрукавная накидка, похожая на мантию. Надевается поверх платьев. Богато украшена золотым шитьём, бисером, драгоценными камнями.

- Шушпан — короткая женская одежда. Такое название давали кафтану, кофте, сарафану в разных губерниях.

Знатные женщины дома носили горничные рубахи — одежду с очень длинными и узкими рукавами, которые собирались в складки на руках. Они шились из шёлка ярких цветов — чаще всего красного. Их носили дома, но не надевали при гостях.

Старинная верхняя одежда для женщин не подпоясывалась. В повседневной жизни они носили суконный опашень, застёгивающийся на множество пуговиц от низа к воротнику. Особенностью этого наряда были длинные висячие рукава со специальным внутренними разрезами, куда продевались руки.

Представительницы знати носили шубки — женские шубы специального покроя, похожие на летники с длинными откидными рукавами. Были распространены также муфты, душегреи, шугаи и их безрукавные разновидности — бугаи. Знатные девушки носили похожую на мужскую одежду. В зимнее время — шубы внакидку, летом — однорядки.

Особенности одежды в русском народном стиле

Национальный стилизованный русский костюм имел отличия в зависимости от региона проживания. Более глубокими корнями отличаются одеяния южан, украшающих наряды славянскими мотивами. Праздничные поневы, сарафаны и рубахи из расшитой ткани передавались по наследству, часто повседневные взрослые костюмы перешивались детям.

Общие черты этнического одеяния:

- Костюмы отшивались из натуральных льняных или хлопковых тканей. Богатые крестьяне носили шелковые наряды, меховые душегрейки и кожаные дубленки. Позже стали пользоваться материей с включением синтетики, что упрощало уход за одеждой.

- Придерживались прямого кроя при пошиве. Костюмы не стесняли движения при работе, поэтому оснащались специальными вставками.

- В приоритете оставалась многослойность женского костюма. К длинной рубахе прилагалась шерстяная юбка понева, передник и фартук.

- Обязательно наличие расшитого пояса. Элемент не только придерживал одежду, но и защищал от сглаза.

- Сакральное значение вышивки. Как рабочая, так и праздничная одежда декорировалась вышивкой, кружевом, тесьмой, бисером. Такой тип украшений считается отзвуком дохристианской старославянской культуры, когда каждый символ оберегал от неприятностей, притягивал удачу.

- Обилие ярких красок. Для повседневности подбирали наряды серого цвета, для торжественного случая наряжались в алые, синие или зеленые сарафаны. Для экономии верх рубахи отшивали из дорогого материала, а для низа использовали простую ткань.

Мужская одежда

Костюмы для мужчин не отличались буйством красок. Спокойная цветовая гамма и лаконичный покрой характеризовали древнерусские одеяния.

Главные составляющие:

- Основой мужского гардероба считалась рубашка из хлопка, льна или шелка. Зажиточные господа заменяли рубахой исподнее, простые крестьяне носили в качестве верхнего одеяния. У старорусских рубах вырез располагался спереди, у позднего варианта разрез находился сбоку, чем и объясняется название «косоворотка».

- Холщовые или шерстяные штаны доходили длиной до щиколоток, подпоясывались гашником. В южных провинциях щеголяли в ярких шароварах с расшитыми поясами.

- Бедняки носили рубаху с кожухом, свиткой, зипуном или опашнем. Купцы предпочитали ходить в епанче, корзно, кафтане, терлике или сермяге.

Женская одежда

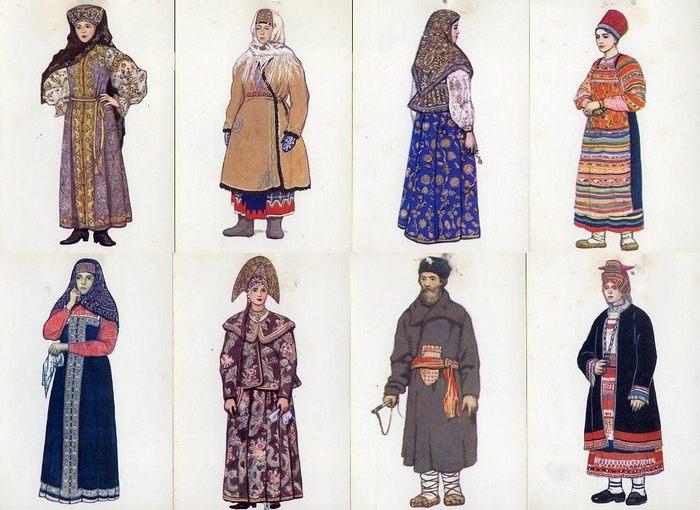

На фото представлены народные стилизованные костюмы, поражающие красотой ткани и декорирования. Женские наряды в русском стиле состоят из нескольких элементов, дополняются традиционными головными уборами:

- Сначала надевали просторную нижнюю рубаху, пошитую из натурального материала. Дополняли сорочку расшитым поясом.

- Одеждой для аристократок считался длинный шелковый летник, расшитый жемчугом, камнями или золотом.

- Поверх рубашки шла понева или юбка.

- В летнее время носили просторные сарафаны, зимой – хлопковые или шерстяные платья.

- Даже дома волосы прятали от посторонних глаз. Голову покрывали повойником и платком. Девушки вплетали ленты в косы, для торжества наряжались в кокошник. Были популярными бусы из стекла, ожерелья и височные кольца.

- В качестве верхней одежды пользовались популярностью кафтаны с красной оторочкой, меховые телогреи, душегреи и шубы. Бедные крестьянки носили полушубки на овчине, знатные женщины предпочитали соболиные, куньи или горностаевые шубы.

О мастерстве и происхождении обладательницы судили по традиционной вышивке. Верх сарафана и рубахи украшали гладью, обшивали тесьмой, бисером.

Русский национальный костюм

История русского народного костюма сохранилась до наших дней практически без изменений, ее знает даже ребенок. В нарядах сочетаются насыщенные цвета и большое количество деталей, которые дополняют образ и делают его полноценным. Красочная одежда с украшениями предназначалась для праздников, а более упрощенные варианты подходят для будней.

На заметку! Неотъемлемая часть традиционного русского костюма – вышивка. По ней можно было узнать, к какой губернии относится человек. Обычно при помощи вышивки старались украсить рукава и подол.

Мужские национальные костюмы у русского народа состояли из штанов, рубахи и пояса. На голове носили грешневик, пошитый из валяной шерсти. На ноги обували лапти, а с приходом зимы переобувались в валенки. Праздничная традиционная обувь у русского народа – сапожки из натуральной кожи.

Женские национальные костюмы у русских совмещали в себе сорочницу, сарафан и передник. В период правления Ивана Грозного девушки надевали три платья сразу, один поверх другого. В противном случае их считали непристойными.

Детские традиционные костюм в большинстве случаев повторяли одежду взрослых, но часто их шили более свободными.

Историческая справка

Одеяния русского народа за многие годы практически никаких изменений не претерпевали. В то время такого понятия, как мода, по сути, не было. Соответственно, несколько поколений могли носить одну и ту же модель, не переживая о том, что она окажется неуместной.

Менее популярной стала русская народная одежда лишь в восемнадцатом веке. Тогда Петр Первый делал все возможное, чтобы государство стало более современным и запретил древнерусские одеяния. Вместо них начали носить предметы гардероба, выполненные в немецком, французском и венгерском стилистических направлениях. Для того же, чтобы данное новшество смогло прижиться, царь решил ввести пошлину, которую нужно было платить в случае ношения традиционных костюмов.

Виды национальной одежды

Если говорить о видах русской народной одежды, их делят на дворянскую, крестьянскую и военную. Причем, независимо от принадлежности, все отличаются:

- свободным кроем;

- многослойностью;

- наличием пояса;

- вышивкой от «дурного глаза».

У каждого человека был набор обычной повседневной и обрядовой, или праздничной, одежды. Вторая украшалась вышивками и дополнительными деталями, соответствующими положению владельца.

Дворянская

Вплоть до указов Петра Великого (вызывавших большое негодование в светском обществе) дворяне носили характерную для русских людей одежду – пышную, многослойную, расшитую узорами-оберегами.

Женские платья были очень тяжелыми, до 15-20 кг, что и обусловливало величавую, неторопливую, «царственную» походку. Наряды богато украшались самоцветами, различной дорогостоящей фурнитурой, металлизированными нитями.

Ткани – парча, бархат, сатин, тафта, кумач, атлас. Материи обычно привозились из-за границы – Италии, Турции, Византии, Англии. Женщины и мужчины знати привыкли одеваться роскошно не только для выхода в свет, но и дома.

Крестьянская

Вообще, одежда русского народа была выполнена в едином стиле и из природных материй. Вот только для простого люда использовались дешевые ткани, а украшения были гораздо более скромны, да и слоев одеяний было меньше.

Военная

Изначально на Руси не было единой военной формы. Оправляясь на ратные подвиги, мужчины одевались по финансовым возможностям. Но с ростом государства, укреплением централизованной власти, стали осуществляться призывы на службу. Форма постепенно приобретала единый вид, а по знакам отличия определялись род войск, звание, положение и т.д.

Военная форма на Руси XVII века

История женского русского народного костюма

14-18 вв

С 14-го века торговые отношения между Россией и Европой расширяются. Такие страны, как Франция, Италия, экспортировали в российскую столицу шерсть, шелк, бархат. На предметах одежды было множество узоров, ярких цветов, включая украшения из кружева, искусственных камней.

Очень важен декоративный, народный характер русского народного костюма. При царе Иване Грозном иностранцев, желающих посетить Кремль, обязывали носить русскую одежду, тем самым выразить уважение к российскому престолу. Уже с 17-го века люди, пытавшиеся носить одежду, подобно европейской, да ещё с иностранными прическами, наказывались.

Традиционный народный русский костюм считался важной частью культуры, при этом, западные модные тенденции не могли проникнуть в страну. Такое положение оставалось до 18-го века, когда Петр Великий ПРОВЕЛ реформы внешнего вида верхних и средних классов и упаси было людей Санкт-Петербурга носить его, потому что считалось, что костюм принадлежал только к низшему сословию — крестьянам

С этого момента члены двора обязывались носить европейскую одежду, а давняя традиция народного русского костюма начала рушиться. С этого момента европейская мода начала оказывать влияние на страну.

Члены царской семьи первыми приняли европейский стиль, сильно ориентированный на французскую моду. За это время корсет, а также головной убор, так называемый фонтан, были привезены в Россию из Европы. Фонтан заменил традиционный головной убор, который носили замужние женщины, чтобы полностью покрыть волосы.

Европейская одежда показывала, что кто-то принадлежит к влиятельным классам, а кто-то, придерживающийся традиционной одежды, к другим классам. Одежда простых людей менялась очень медленно, но смена одежды жителей городах Санкт-Петербурга и Москвы быстро менялась.

19-20 века

Весь 19-й век рококо стиль считался очень популярным. Особенно под властью Елизаветы Петровны светская жизнь ориентировалась на французскую моду. Женщины носили платья с узкими, низкими плечами, подчеркивая тонкую талию. Очень полюбились овальные оправы, корсеты; впервые появились высокие каблуки, но юбки лишились пуха.

Французский сарафан включал традиционный головной убор с загнутыми рукавами сзади, тонкую талию, обрамленную большим шлейфом. Высшие слои общества впервые начали демонстрировать современное коктейльное платье.

20-й век ознаменовался более практичной одеждой. Узкие корсеты уступили место более свободной одежде. Комфорт считался ключевым моментом; стали модными простые сарафаны, шорты, блузки, галстуки.

Одежда для мужчин \ женщин становилась достаточно удобной для работы, ношения, передвижения. Подплечники стали элементом женской одежды для придания более мужественного вида, а строгая форма стала частью жизни. Здесь не оставалось места индивидуализму, поэтому промышленное производство одежды препятствовало появлению сложного кроя или украшений.

Завершая 20-й век, после больших перемен внутри страны, народная русская мода стала постепенно сливаться с европейской. Модельеры могли открыть свой бизнес, путешествовать по миру, а международные бренды могли открывать свои магазины во многих городах России. Многие российские дизайнеры стали специализироваться не на массовом производстве, а на аксессуарах и частных лицах. Сегодня многие российские модельеры взяли вершины ТОПа.

История костюма

Одежда древних славян является национальным нарядом населения Руси до правления Петра I. Фасон, украшения, образ костюма формировался под влиянием:

- Основной деятельности населения (землепашество, скотоводство);

- Природных условий;

- Географического расположения;

- Взаимоотношений с Византией и Западной Европой.

Одежда славян шилась из натуральных волокон (хлопка, шерсти, льна), имела простой крой и длину до пят. Наряды у знати были ярких цветов (зеленый, багряный, червленый, лазоревый), да и украшения были самые роскошные:

- Шелковое шитье;

- Русская вышивка золотой и серебряной нитью;

- Отделка каменьями, бусами, жемчугом;

- Оформление мехом.

Период 15-17 века. Русский национальный костюм сохраняет свою самобытность и приобретает более замысловатый покрой. Под влиянием польской культуры появляется распашная и приталенная одежда у восточных славян. Используются бархатные, шелковые ткани. У знатных княжеских и боярских сословий наряды были дороже, многослойнее.

Конец 17 века. Петр I издает указы, запрещающие носить национальные костюмы знати. Не касались эти указы только священников и крестьян. Указ запрещал шить и продавать русский костюм, на что были предусмотрены штрафы и даже изъятие имущества. Издал их русский монарх, чтобы перенять европейскую культуру и закрепить отношения с Европой. Эта мера прививания чужого вкуса отрицательно отразилась на национальном развитии.

Вторая половина 18 века. Екатерина II попыталась вернуть в костюмы дворянства европейского стиля русскую самобытность. Это проявилось в тканях и пышности оформления нарядов.

Отечественная война 19 века. Поднимается патриотический дух населения, что вернуло интерес к национальной одежде русского народа. Знатные барышни стали надевать сарафаны, кокошники. Наряды шили из парчи, кисеи.

20 век. Из-за натянутых отношений с поставщиками из Европы произошло возвращение к стилю в одежде Древней Руси. Проявилось это в модных тенденциях с элементами русского стиля.

В Австралии

На континенте тысячи племен, но не смотря на это, национальная одежда Австралии проста и однообразна. До прибытия первых европейцев, австралийцы не задумывались о том, чтобы прикрыть свое обнаженное тело, ходили как есть и ничего не стеснялись, это было естественно. Мужчины носили набедренную повязку, изготовленную из человеческих волос, с раковиной между ног. У женщин был своеобразный передник, напоминающий юбку, из растительных волокон. Племена различали по рисункам на теле, у одних преобладал белый, у других красный цвет. Такая раскраска служила своеобразным национальным костюмом. Несмотря на минимализм в одежде, аксессуары австралийцы любят, с удовольствием носят коралловые или жемчужные бусы, ожерелья из зубов животных, прочих трофеев, серьги. Причем не только в ушах, но и в носу. Голову повязывают куском цветной ткани либо окрашивают белой краской. Во избежание солнечного удара, стараются не находиться на открытом солнце. В стране с подобным климатом местное население надевает на себя минимальное количество одежды.

Жителей Ближнего Востока:

- Традиционная одежда Армении состоит из рубашки с низким воротником и широких штанов, собранных внизу при помощи ленты. Сверху надевают длинный пиджак — архалух, черкеску, подпоясанную платком или шарфом. Голову покрывают накидками, закрепленными ободом (женщины), либо шапками из меха (мужчины). В качестве обуви — кожаные сапоги с заостренным вверх носком. Отделка вышивкой или золотыми и серебряными украшениями по всем элементам одежды;

- В Иране любят многослойную одежду, основа как везде: шаровары и туника, у женщин длинная, напоминающая платье, поверх которых надевается пальто. В некоторых районах иранской женщине на людях было приписано носить чадур — черная накидка без рукавов, полукруглой формы. Которую закрепляли резинкой или придерживали руками;

- Одежду для турков шили из муслина, шелка, бархата, тафты, парчи, украшали лентами, вышивкой, где широко использовали национальные мотивы. В Турции женщина перед выходом из дома, поверх рубахи, шароваров и камзола, надевала фераджу и чадру — накидки без застежек, скрывающие голову и тело от посторонних глаз, некоторые важные персоны дополнительно прятали лицо;

- Национальная одежда азербайджанцев также многослойна, имеет все составляющие кавказского гардероба: широкие штаны, рубаха, папаха, черкеска со множеством украшений. Для дам дополнительно предусматривалась чадра и рубенд — занавеска, прикрывающая лицо;

- Грузинская национальная одежда для женщин состояла из картули — платья, с облегающим, богато украшенным верхом, и очень пышной, длинной юбкой, которое носили непременно с бархатным или шелковым поясом; лечаки — светлой вуали, которую фиксировали при помощи копи — ободка, а сверху надевали багдади — темный платок. В украшениях присутствовал янтарь. Особенностью было использование черных красящих пигментов для волос и бровей, а также румян. Национальная одежда Грузии известна в мире моды — особенно мужской костюм чоха — черная, отделанная золотой вышивкой черкеска, с золотыми газырями, поясом и кинжалом;

- ОАЭ, или Объединенные Арабские Эмираты, — религиозная страна, со своими традициями и климатическими особенностями. Это не могло не оставить отпечаток на традиционной одежде народа. Мужчины носят белую тунику — кандура. Не смотря на непрактичный цвет, араб никогда не ходит в испачканной одежде, три-четыре раза в день он переодевается. Голову украшает ажурная шапочка — гафия, а сверху белый платок — гутра, закрепленный ободом — икал. Традиционно женская национальная одежда ОАЭ включает в себя цветные платья с длинными рукавами — кандуры, с широкими штанами – сирваль. Сверху черная, вышитая золотом и жемчугом, накидка – абайя. Головной убор — шелла — тонкая шаль черного цвета;

- В Израиле местные жители евреи (иудеи), традиционная одежда евреев (иудеев) мужчин состоит из простого черного сюртука и накидки — талит катан. Это прямоугольный отрез ткани с вырезом посередине для головы, отделанный по углам кисточками из восьми нитей. Еврейская женщина носит цветные платья, кофточки с юбками, а также белый передник, выполняющий роль оберега.

Грузия

Израильский костюм

Арабские Эмираты

Армяне

Иранский костюм

Турция

Азейрбарджан

Мужская славянская одежда

Традиционный костюм мужчины славянского рода состоял из следующих основных частей:

- Простой рубахи;

- Порток или штанов;

- Свитки или кафтана.

Как правило, эта одежда была льняной или шерстяной. Рубаха шилась туникообразного вида, с длинными рукавами. К рубахе обязательно полагался пояс, которым владелец подвязывался. Более простую одежду носили небогатые земледельцы, а знать свои рубахи украшала вышивкой. Как правило, это была славянская символика, несущая глубокий сакральный смысл. Кроме того, такие рубахи имели тесёмки, предназначенные для стягивания рукавов у запястий.

Штаны отличались узким кроем и длиной до щиколоток. Для того чтобы они не спадали, использовалась специальная бечёвка, называемая пояском. Рубаху и штаны без верхней одежды носили преимущественно в тёплое время года. Если холодало, то приходилось надевать свитку или кафтан. Знатные славяне поверх кафтана часто носили корзно, подбитое лёгким мехом.

Зимой носили кожухи и шубы. Что касается последних, то, несмотря на распространённое мнение, что шуба — это одежда степных кочевников, это традиционное славянское изобретение.