Русский национальный костюм, обзор женской и мужской одежды

Содержание:

- Историческая справка

- Особенности нарядов

- Мода в России XV — XVIII веках

- Особенности женского костюма на юге России и средней полосе

- Разновидности

- История становления

- Женский костюм

- Косоворотки для мужчин

- Головной убор

- Стиль и цветовая гамма

- Украшения[править]

- Рубашка Людовика Святого.

- Презентация на тему: » Одежда XIV-XVI вв.» — Транскрипт:

- Женская рубаха

Историческая справка

Одеяния русского народа за многие годы практически никаких изменений не претерпевали. В то время такого понятия, как мода, по сути, не было. Соответственно, несколько поколений могли носить одну и ту же модель, не переживая о том, что она окажется неуместной.

Менее популярной стала русская народная одежда лишь в восемнадцатом веке. Тогда Петр Первый делал все возможное, чтобы государство стало более современным и запретил древнерусские одеяния. Вместо них начали носить предметы гардероба, выполненные в немецком, французском и венгерском стилистических направлениях. Для того же, чтобы данное новшество смогло прижиться, царь решил ввести пошлину, которую нужно было платить в случае ношения традиционных костюмов.

Особенности нарядов

Штапель изготавливают из недлинных текстильных волокон натурального и искусственного происхождения: хлопка, шерсти, вискозы, лавсана. Ткань имеет плотную, но легкую и мягкую структуру, легко драпируется, приятная к коже. Изделия из штапеля не теряют своей формы и цвета много лет, позволяют коже дышать, охлаждают ее, поглощают влагу.

Лёгкий штапель на каждый день (фото)

Из штапеля традиционно шили наряды наши мамы. Характерные расцветки штапельной ткани – мелкий или средний набивной узор. Иногда встречаются и однотонные материи. Штапель идеально подходит для пошива платья в русском стиле с характерными чертами:

- Яркие цвета, преимущественно природных оттенков. В узорах на ткани насыщенные цвета клюквы или рябины сочетаются с бежевым, светло-желтым, травянисто-зеленым.

- Сдержанный покрой платья. Слишком короткие юбки, разрезы, большие декольте несовместимы с русским стилем. Платье должно подчеркивать женственность, застенчивость, естественную красоту. Рукава выполняются в виде фонариков, подходящих для худых рук, или колоколов – для полных. Фонарики обычно присбориваются у манжеты, колокола – у проймы.

- Декор, присущий русскому костюму: набивная цветочная расцветка ткани, узоры хохломы или гжели, украшение ручной вышивкой, вязаными кружевами, тесьмой, орнаментом. Подол платьев часто выделяют полосой контрастной ткани либо кружевом.

- Русские наряды имеют свободный покрой, А-силуэт с закрытым лифом. Характерно наличие завышенной линии талии, которая позволяет скрыть лишние сантиметры талии.

Женщина любого телосложения и возраста может подобрать для себя подходящий фасон платья из штапеля в русском стиле.

Вечерний вариант

Удивительные и прекрасные бальные платья на выпускной 11 класс подыскать поможет статья.

Летние модели

Способность штапельной ткани охлаждать кожу в жару делает ее незаменимой при пошиве летних нарядов. При выборе для пошива модель в русском стиле, образ будет актуальным и запоминающимся.

Сочное лето

Наиболее популярными моделями летних платьев являются:

- Модель А-силуэта длиной чуть выше колена. Вырез горловины делают неглубоким, полукруглой либо квадратной формы. Рукава шьют в виде фонариков или крыльев. Русский колорит создается этническим или цветочным принтом ткани, отделкой кружевом, аксессуарами красного цвета.

- Платье-сарафан прямого покроя. Длина может быть как немного выше колена, так и до середины икры. Короткие модели подойдут девушкам, удлиненные – взрослым дамам. Вырез горловины делают достаточно закрытым в форме лодочки, капельки с завязками. Прямой покрой подходит девушкам с объемными формами. Свободный крой не облегает фигуру, удлиненная модель сделает фигуру визуально стройнее. Подол платья декорируют тесьмой, кружевом, вышивкой.

- Модель трапециевидной формы длиной выше колена. Платье не имеет рукавов либо они выполнены в виде маленького крылышка, летучей мыши. Необычный образ создаст модель с узором цветочного бутона посередине изделия.

- Лоскутные наряды из штапеля свободного кроя. Красочное изделие подходит дамам с любым типом внешности. Гармоничный ансамбль составит такая модель в сочетании с плетеными сумками, широкими шляпами, красными украшениями.

Штапельная ткань имеет невысокую цену, поэтому наряд на лето из этой материи сможет позволить себе любая женщина.

Сарафан

Невестам, которые любят народную тематику, подойдут свадебные платья в стиле прованс. Не менее эффектно будут смотреться платья в стиле рустик.

Актуальные длинные варианты

Платья длиной до щиколотки в полной мере передают старые традиции, подчеркивают скромность девушки.

Модель в пол

Если девушка предпочитает более универсальный стиль, то ей будет полезна статья о том с чем носить джинсовое платье.

Покрой длинных платьев может быть различным. Основными моделями являются:

- Длинный сарафан в сочетании с нижней рубашкой, пошитой из хлопка либо льна. Сарафан имеет облегающий лиф, завышенную линию талии. Горловина присборивается, вырез выполняется полукруглый либо квадратный.

- Удлиненная модель с маленьким вырезом в форме лодочки, облегающим лифом. Рукав делают длиной ниже локтя либо до запястья облегающей формы, у проймы немного присборивают. Юбка расклешается от талии и доходит до щиколоток.

- Свободный наряд рубашечного силуэта. Длина модели доходит до щиколоток. Треугольным платком возможно подпоясать наряд.

Штапельные наряды, особенно однотонные, рекомендуется дополнять бусами, браслетами, поясом яркого цвета. Платья с набивным рисунком хорошо сочетаются с украшениями из серебра.

Штапельные и не только вечерние платья для мамы жениха на свадьбу можно подобрать тут.

Кэти Эмилио (фото)

Модный школьный сарафан можно оценить и подобрать здесь.

Мода в России XV — XVIII веках

Так же как и в наши дни, в 15 веке моду диктовали иностранцы, а точнее люди, кочевавшие и торговавшие с Русью.

В данном случае — в моде были ВОСТОЧНЫЕ мотивы.

Восточные обычаи распространялись неудержимо на Руси во время монголов, принося с собой новую культуру.

Изменилась общим образом ОДЕЖДА: от белых длинных славянских рубах, длинных штанов они перешли к золотым кафтанам, к цветным шароварам, к сафьяновым сапогам. Большое изменение быта внесло то время в ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН: домашний быт русской женщины пришел с Востока. Кроме этих крупных черт повседневного русского быта того времени, счеты, валенки, кофе, пельмени, однообразность русского и азиатского плотнического и столярного инструмента, сходство стен кремлей Пекина и Москвы все это влияние Востока Церковные КОЛОКОЛА, это специфическая русская особенность, ПРИШЛИ ИЗ АЗИИ, оттуда и ямские колокольцы.

Кроме этих крупных черт повседневного русского быта того времени, счеты, валенки, кофе, пельмени, однообразность русского и азиатского плотнического и столярного инструмента, сходство стен кремлей Пекина и Москвы все это влияние Востока Церковные КОЛОКОЛА, это специфическая русская особенность, ПРИШЛИ ИЗ АЗИИ, оттуда и ямские колокольцы.

До монголов в церквях и монастырях применяли не колокола, а било и клепало. Литейное искусство было развито тогда в Китае, оттуда и могли прийти колокола. Влияние монгольского завоевания на культурное развитие ТРАДИЦИОННО в исторических трудах определяется как ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.

Краткая историческая справка:

По данным Лаврентьевской летописи, 31 мая 1223 года при р. Калка, произошла битва дружин русских князей с монголо-татарскими завоевателями.

МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО на Руси (1243-1480), традиционное название системы эксплуатации русских земель монголо-татарскими завоевателями. Установлено в результате нашествия Батыя.

После Куликовской битвы (1380) носило номинальный характер. Окончательно свергнуто Иваном III в 1480 году. Было тормозом экономического, политического и культурного развития, одной из главных причин отставания Руси от западно-европейских стран.

Особенности женского костюма на юге России и средней полосе

Основным элементом русского женского костюма юга России была всё та же длинная льняная или холщовая рубаха. Сверху на неё надевали понёву. Бывало так, что вместо понёвы надевался андорак, который представлял собой широкую юбку на тесьме или резинке. Сверху надевался запон и передник. В качестве головного убора использовалась кика и сорока. Вся женская одежда была богато украшена вышивкой. Рязанские костюмы были самыми яркими, а воронежские крестьяне расшивали свои вещи узорами из чёрных ниток.

В средней полосе России одежда состояла из рубахи, сарафана и передника. Головным убором служил кокошник и обычный платок. В северных районах часто встречались меховые душегрейки и шубы до пят. Каждая губерния славилась своими мастерицами, искусными в каком-либо рукоделии:

- В Сибири делались самые красивые кокошники;

- В Архангельской губернии делали самые лучшие кружева;

- В Тверской – лучшее шитье золотом.

Богатые женщины из купеческого сословия заказывали элементы своего наряда в разных уголках России.

Разновидности

Не только барышни Руси и юноши могли похвастаться собственными нарядами, национальное одеяние было даже у малышей. Каждый костюм имел отличительные черты и уникальные элементы.

Женский

Вещи девушек были намного интересней и разнообразней, чем у мужчин. Это был настоящий образец искусства от славянских рукодельниц. В Древней Руси барышни облачались в сорочницу (длинная рубаха), сарафан и передник. В прохладные дни для сохранения тепла под рубашку надевали плотную сорочку.

Неотъемлемый элемент русской одежды – вышивка. Каждая губерния имела собственный узор, отличающийся по цвету. Орнамент применяли для декорирования подола и рукавов.

Отдельного внимания заслуживают платья славянских барышень. Во времена правления Ивана Грозного считалось недопустимым облачаться в одно одеяние. Как правило, носили сразу по три платья. Подобная многослойность придавала фигуре массивность. К тому же ходить в нем на протяжении дня было сложно из-за приличного веса.

| Женские сарафаны имели форму трапеции, были распашными или глухими. Для пошива изделия брали одно или несколько полотен. Для повседневной жизни изготавливали платье из сукна и ситца. Праздничные модели шили из дорогостоящей материи, например, шёлка или парчи. |

Мужской

Крестьян предпочитали в нарядах практичность и комфорт. Русская культура всегда была тесно связана с природой и землей. Это нашло отражение в одеянии парней из простого сословия. Для пошива вещей использовали натуральные материи, декорированные растительным орнаментом.

В состав мужского наряда входила простая сорочка, штаны и пояс. Для покрытия головы использовали грешневик из валяной шерсти. Самая популярная обувь по тем временам – это лапти.

Изделие отличалось легкостью и удобством, плюс они хорошо защищали ноги от повреждений при проведении полевых работ. Но для ношения в зимнее время лапти не подходили. С наступлением холодов мужики доставали валенки. На праздничные мероприятия они предпочитали обуваться в сапоги из кожи.

Для детей

Малышня на Руси носила простую одежду, без лишних изысков. Чаще всего это были сорочки свободного кроя без декоративного оформления. Для детей состоятельных славян шили изысканные костюмы, которые практически на 100% копировали наряд взрослых.

Однако молодые барышни в отличие от зрелых женщин до замужества обходились без головного убора.

История становления

Наряд славян в период с V по IX века нашей эры походил на одежду ближайших соседей – сарматов и скифов. Это были добротные рубахи из грубой шерсти, войлока, кожи рыб и меха животных. С развитием торговых путей и появлением новых, более изящных, тонких тканей национальный костюм начал меняться. Большое влияние на богатство русской одежды оказала римская культура, позже внесли свой вклад и греки.

В Х веке, после Крещения Руси, в костюме появились элементы византийских платьев. В одежде этого времени уже преобладали элементы торжественности, ее стали украшать золотом, серебром, изделиями, покрытыми эмалью, чернью. Простой люд продолжал носить традиционную одежду, которая в большинстве своем была накладной (надевалась через голову). Изредка встречалась распашные вещи.

XII и XV века оставили немного источников о том, как одевались люди древней Руси. Благодаря изображениям в книжных миниатюрах, на иконах, фресках, современный человек имеет определенное представление об одеждах того времени. В этот период русский быт был изолированным. Костюм претерпел трансформацию – стал более солидным. Появились тяжелые, долгополые шубы, длинные кафтаны, висячие рукава.

В XVI-XVII веках и у мужчин, и у женщин появились новые элементы в одежде – кафтаны и зипуны. Поверх них зажиточные люди надевали шубы из дорогих мехов. Кафтаны представляли собой длинные, как платья, одеяния, к которым пришивали стоячие козыри (воротники). Чтобы показать свою состоятельность, их расшивали золотом, серебром, жемчугами. Кафтаны надевали на разные мероприятия – траурные, праздничные, в поездки. У женщин разнообразия практически не было. Их верхней одеждой были опашни (широкие вещи с полами, у которых капюшон оторачивался мехом). Рукава национального костюма были узкими, длинными, потому набирались на руки.

До восхождения на престол Петра I национальный русский костюм менялся медленно, новые фасоны осваивались десятилетиями. Но царь, побывав в Европе, решил облагородить облик подданных и в январе 1700 года издал указ «О ношении платья на манер Венгерского». За образец была взята французская национальная мода. Мужчин обязали носить короткие обтягивающие штаны – кюлоты, сочетая их с белыми чулками и камзолом. На ноги предписывалось надевать массивные башмаки с пряжками, а голову прикрывать напудренным париком. Женщины осваивали новую моду более охотно: широкие юбки на каркасе скрывали недостатки фигуры, туфли на высоком каблуке делали походку соблазнительной, а приталенная верхняя часть платья с глубоким декольте выгодно приподнимала грудь.

В конце XVIII–начале XIX века в холодное время года мужчины носили армяки из серого сукна, шубы (овчинные нагольные), шапки и кожаные варежки. В лютые морозы могли укрыть шею платком. Летом тоже надевали армяк, но понитковый, полукафтаны, под ними – рубаху. На ногах были порты, на головах – шляпы. У русских крестьянок теплой одежды почти не было. Летом они ходили в поневе (юбке) с рубашкой или в сарафане с рубашкой. Сверху, как и мужчины, надевали шушпан, армяк или сермягу.

Женский костюм

Основа русского женского народного костюма — длинная рубаха. Она была белого или красного цвета и украшалась вышивкой, рисунками, расшивалась жемчугом и подпоясывалась. Поверх рубахи надевался летник — костюм с широким низом, очень длинными рукавами с колоколообразным вырезом и воротом-ожерельем. Он застёгивался до горла. Чтобы рукава летника не доходили до пола, женщине приходилось держать локти согнутыми.

Следующей деталью одежды в южном костюме был сарафан — просто платье без рукавов. В северных краях его заменяла понёва — шерстяная юбка с богато украшенной нижней частью. Её разрешалось носить только замужним или просватанным девушкам. Другие элементы женской одежды:

- Запона — одежда из прямоугольного куска ткани, сложенного пополам и не сшитого по бокам. На сгибе имеет отверстие для головы. Носится с поясом. Нижняя часть запоны скалывалась.

- Душегрея — тёплая меховая одежда в виде кофты с длинными рукавами и отложным воротником. Застёгивается спереди на крючки. Встречаются летние варианты на вате.

- Приволока — безрукавная накидка, похожая на мантию. Надевается поверх платьев. Богато украшена золотым шитьём, бисером, драгоценными камнями.

- Шушпан — короткая женская одежда. Такое название давали кафтану, кофте, сарафану в разных губерниях.

Знатные женщины дома носили горничные рубахи — одежду с очень длинными и узкими рукавами, которые собирались в складки на руках. Они шились из шёлка ярких цветов — чаще всего красного. Их носили дома, но не надевали при гостях.

Старинная верхняя одежда для женщин не подпоясывалась. В повседневной жизни они носили суконный опашень, застёгивающийся на множество пуговиц от низа к воротнику. Особенностью этого наряда были длинные висячие рукава со специальным внутренними разрезами, куда продевались руки.

Представительницы знати носили шубки — женские шубы специального покроя, похожие на летники с длинными откидными рукавами. Были распространены также муфты, душегреи, шугаи и их безрукавные разновидности — бугаи. Знатные девушки носили похожую на мужскую одежду. В зимнее время — шубы внакидку, летом — однорядки.

Косоворотки для мужчин

Мужские рубахи изготавливали из конопляного полотна, потом появился хлопок, лён и шёлк. У простого народа косоворотки использовались как верхняя одежда, знать носила как нижнее бельё. Рубаху носили навыпуск, подпоясывая её кушаком.

Косоворотки подразделялись на разные виды: ту, которую надевали во время жатвы или покоса, называли покосницей. Были и свадебные рубахи, которые хранились и передавались по наследству. Кроме специальных праздничных косовороток, были ещё и обычные повседневные. Со временем косоворотки стали красить, и самая нарядная, которую надевали женихи, была красного цвета.

Самая русская рубашка – косоворотка / Ольга Folkruss / livemaster.ru

Головной убор

Зависел от возраста девушки и ее семейного статуса. Он играл определяющую роль в наряде. Юные барышни, не обремененные узами брака, часть локонов оставляли непокрытыми. Элементы русского народного женского костюма в этом случае были простыми и неброскими. Девушки предпочитали использовать ленты, обручи, повязки или ажурные венцы.

После свадебной церемонии и проведения обряда «расплетения косы», барышня становилась женщиной и получала право носить головной убор под названием «кичка молодухи». После рождения ребёнка его сменяла рогатая или лопатообразная кика, которая являлась символом плодородия и способности к деторождению.

Замужние дамы полностью закрывали волосы головным убором. Согласно древним традициям поверх кички надевали убрус (платок).

| Корона русских красавиц – кокошник, считался праздничным аксессуаром. Носить его могли только семейные дамы. Кичку надевали перед выходом на улицу, а вот в домашних условиях женщины предпочитали использовать головной убор попроще – повойник (чепчик). |

Стиль и цветовая гамма

Цвета русских народных костюмов для детей, мужчин и женщин разных возрастов существенно отличались. Одежда молодых бездетных девушек отличалась яркостью и колоритностью, в то время как для нарядов пожилых людей была характерна скромность. Основные цвета тканей:

- белый;

- красный;

- синий;

- зелёный;

- лиловый;

- голубой;

- розовый.

Особой популярностью пользовался красный — цвет власти и плодородия. В древней Руси различали 33 оттенка, каждый из которых имел своё название — мясной, кровавый, маковый, огненный, вишнёвый, алый, кирпичный и так далее. Другим цветам тоже давали вычурные имена, например, тёмно-лимонный или шафранный.

Костюмы, особенно женские и детские, изобиловали рисунками и вышивкой. Стиль орнаментов на одежде соответствует резьбе на русской избе. В узоры вплетали природные образы — растения, животные, птицы, анималистические символы. Часто встречались фигуры людей. Популярностью пользовались геометрические формы и символы — солнечный круг, месячный серп, кресты, овалы, ромбы. Каждый элемент вышивки подбирался индивидуально и имел символическое значение. На переднике или фартуке можно было «нарисовать» историю семьи владелицы.

Украшения[править]

Набор женских украшений был очень богатым. Самые знаменитые — височные кольца, носившиеся, как ясно из названия, в волосах возле висков. Часто они изготавливались из обычной проволоки. Чуть менее известен колт — полая подвеска, крепившаяся к очелью или головному убору. Часто на них изображались незатейливые сюжеты — жития святых, сценки из сказок и не сохранившихся мифах древних славян. Колт был популярен в XI-XIII веках.

Мужчины, как всегда, довольствовались меньшим набором украшений. Они носили серьги или гривны — металлические обручи, надеваемые на шею. До крещения Руси гривна была этноопределяющим украшением, он отличала славянина от скандинава, носившего вместо гривны подвеску с молотом Тора.

Ну а про бусы, перстни, кольца и ожерелья благоразумно промолчим.

Рубашка Людовика Святого.

/источник Статья. Перевод.

Льняная туника 13-го века, связанная с Сент-Луисом, хранится в сокровищнице собора Нотр-Дам в Париже. Это необычно для льняной одежды, чтобы выжить из средневековой Европы, за исключением тех, которые были сохранены из-за их связи со святыми.

Другие примеры 11-13-го века включают в себя альбов, связанных со святым Томасом Бекетом в Сансе (Франция) и Санта-Мария-Маджоре (Рим, Италия), один из которых связан со святым Бернульфом в Утрехте (Нидерланды), один — со святым Хью в Ла-Вальсаинте ( Швейцария) и нескольких, чьи связи мне еще не удалось выявить в Мюнхене, Ассизи и Риме.

Из них одежда Сент-Луиса на сегодняшний день является самой простой по дизайну и конструкции и, скорее всего, будет представлять собой обычное повседневное нижнее белье в отличие от тщательно продуманных церемониальных облачений, которые явно представляют некоторые другие.

Дороти К. Бернхем вкратце описала одежду Сент-Луиса и изобразила ее в своей брошюре «Вырежь мой кот» (Королевский музей Онтарио, 1973 г., перепечатано в 1997 г.).

Ее схема (включая предложенную схему раскроя, а также схему одежды вместе взятую) была воспроизведена в других источниках, знакомых историческим клиентам, включая Crowfoot, Pritchard и Staniland’s Textiles and Clothing c. 1150-1450 (HMSO, Лондон, 1992), и, насколько мне удалось определить, никакого другого исследования этой одежды не было опубликовано.

Вырез туники, как представляет его Burnham, очень простой дизайн, с одной прямоугольной панелью, образующей переднюю и заднюю часть (без плечевых швов), трапециевидные рукава, вставленные в панель корпуса, с очень легкой формой к той панели, к которой они прикреплены. и ластовицы, образованные из треугольных кусочков, отрезанных по форме рукавов, попарно вставленных в центральную переднюю и заднюю юбки.

На ее диаграмме изображена узкая полоска, обрамляющая округлое треугольное отверстие шеи и пересекающаяся в X у основания спереди (где отверстие подходит к точке).

Аналогичная лента показана в виде буквы Х в верхней части центральной косынки. Она оценивает ширину ткани (которая формирует ширину панели тела и ширину верхней части частей рукава) как приблизительно 22 дюйма или 56 см.

Бернхэм упоминает в своих кратких заметках, что «не было возможности провести надлежащий осмотр» одежды, я бы предположил, что это было связано с условиями ее показа. Недавно у меня была возможность визуально осмотреть предмет одежды (за стеклом), когда он находился в Париже, и текущая экспозиция позволяет добавить информацию Бернхэма и, в некоторых случаях, предложить ее модификацию.

Одежда изготовлена из относительно тонкого льна, приблизительно эквивалентного по весу тому, что продается в настоящее время под названием «льняное полотно для носовых платков», но несколько более плотного, чем это. Плетение — довольно сбалансированный табби, и в варпе и в утке иногда случаются клубы. (Ни в одной из частей не было видно никаких улик, указывающих направление основы). Все видимые швы очень хороши.

Презентация на тему: » Одежда XIV-XVI вв.» — Транскрипт:

2

Мужская одежда Мужская одежда

3

Мужская одежда состояла из: рубахи, зипуна, кафтана, тулупа, кушака, портов, на ноги одевались лапти, онучи у более зажиточных людей как правило были сапоги из тонкой, мягкой кожи- сафьяна.

4

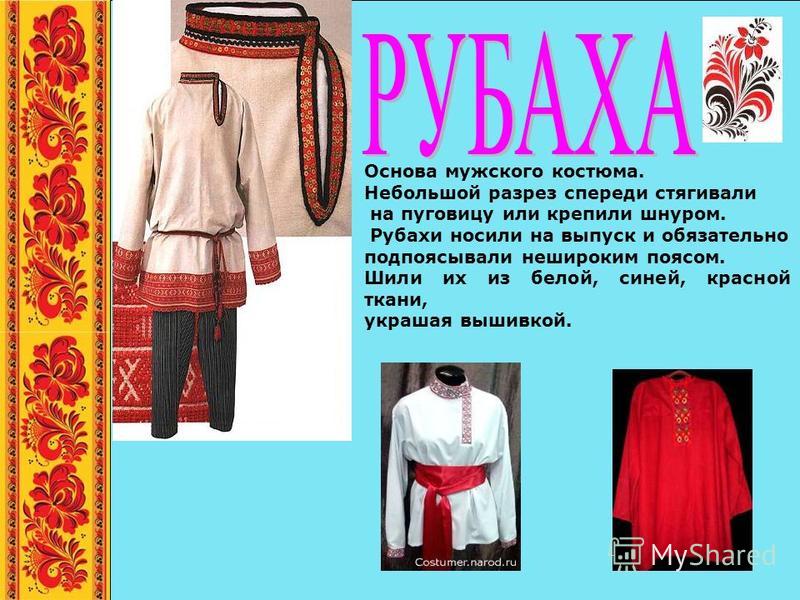

Основа мужского костюма. Небольшой разрез спереди стягивали на пуговицу или крепили шнуром. Рубахи носили на выпуск и обязательно подпоясывали нешироким поясом. Шили их из белой, синей, красной ткани, украшая вышивкой.

5

Поверх рубахи обычно надевали зипун. Зипун застегивался на пуговицы. Он доходил до колен, имел длинные узкие рукава. У зипуна не было воротника. Вокруг талии зипун опоясывался нешироким поясом.

6

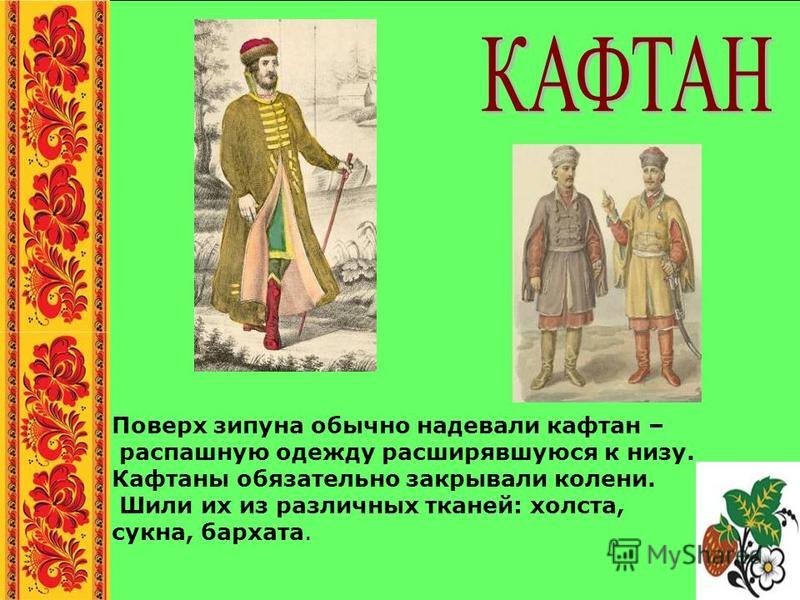

Поверх зипуна обычно надевали кафтан – распашную одежду расширявшуюся к низу. Кафтаны обязательно закрывали колени. Шили их из различных тканей: холста, сукна, бархата.

7

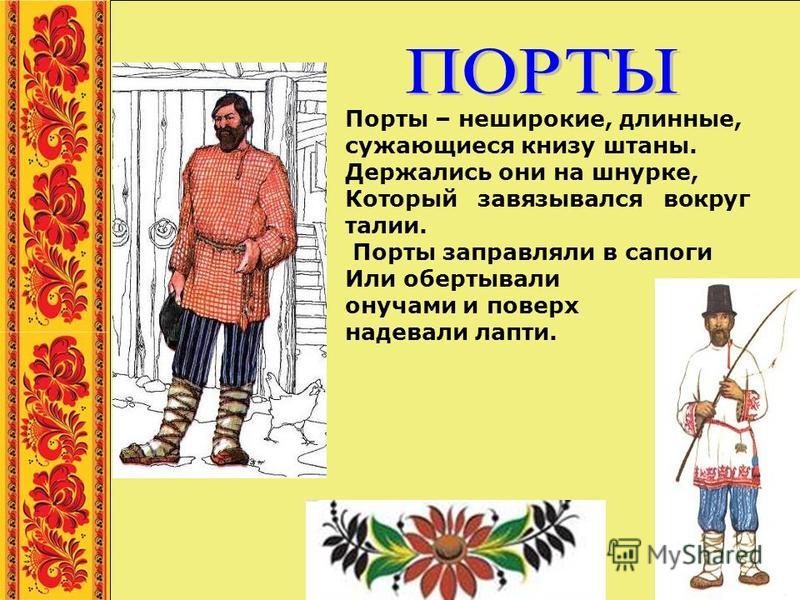

Порты – неширокие, длинные, сужающиеся книзу штаны. Держались они на шнурке, Который завязывался вокруг талии. Порты заправляли в сапоги Или обертывали онучами и поверх надевали лапти.

8

Обувь, сплетённая из лыка или берёсты. Основной вид крестьянской обуви. В год крестьянин вынашивал порядка 60 пар. Куски полотна, предназначавшиеся для обвертывания ног (подвертки, портянки). Поверх онучей надевалась собственно обувь (сапоги, лапти и др.).

9

Сафьяновые сапоги Сафьяновые сапоги упоминаются в русских былинах. В русских летописях, повествующих о X веке, сапогибылинахлетописяхX веке противопоставляются лаптям как знак принадлежности аристократии.аристократии

10

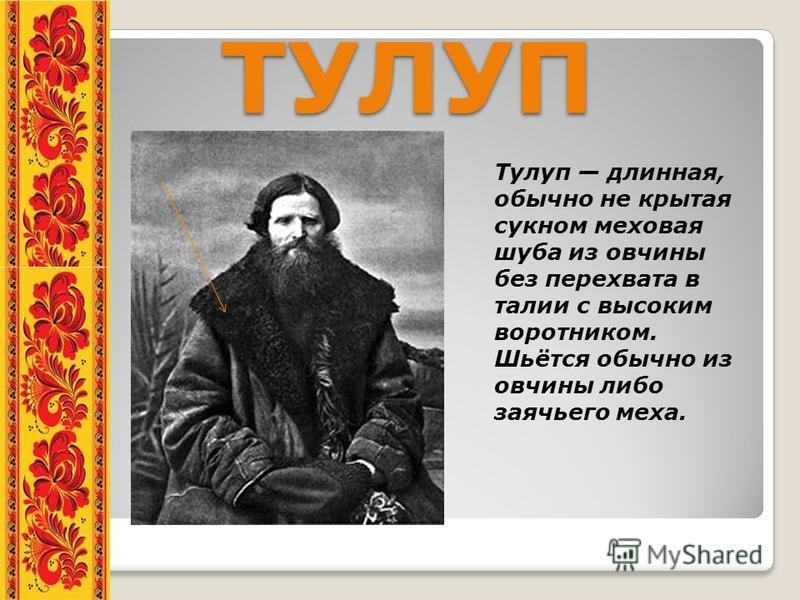

ТУЛУП ТУЛУП Тулуп длинная, обычно не крытая сукном меховая шуба из овчины без перехвата в талии с высоким воротником. Шьётся обычно из овчины либо заячьего меха.

11

КУШАК КУШАК Кушак полоса ткани или другого материала, который завязывается, как правило, по талии человека. Не дает распахнуться одежде, покрывающей верхнюю часть тела (тулуп). Ширина см.талии тулуп

12

Женская одежда Женская одежда состояла из: сорочки, сарафана, душегреи, понёвы, на голове носили повязки, завязанные сзади лентами, замужние женщины прятали волосы под волосник. Знатные женщины носили кокошник. Как и мужчины они носили тулуп и лапти.

13

Женский костюм Основой женской одежды была длинная сорочка. У сорочки был круглый ворот, разрез спереди, застегивающийся на пуговицу и длинные рукава. Сорочки украшали вышивкой по краю подола, рукавов, ворота.

14

Сверх сорочки надевали сарафан. Сарафан распашная длинная одежда без рукавов, на лямках. Сарафаны шили из разных тканей украшали вышивкой и тесьмой.

15

Сверху на сарафан надевалась душегрея – короткая, чуть ниже талии одежда с рукавами или без рукавов на лямках. Спереди душегрея застегивалась на пуговицу.

16

Понева – юбка, которая запахивалась вокруг фигуры и закреплялась вокруг талии шнуром. Поневу шили из пестрых тканей

17

ВОЛОСНИК ВОЛОСНИК Волосник- часть старинного русского головного убора замужних женщин шапочка, плотно покрывавшая волосы и надевавшаяся под кику, повойник или платок.

18

КОКОШНИК Кокошник- старинный русский головной убор в виде гребня (опахала, полумесяца или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма.головной убор русского традиционного костюма

19

ВАЛЕНКИ ВАЛЕНКИ Ва́ленки тёплые войлочные войлочные сапоги из свалянной овечьей шерсти; чаще делаются твёрдыми, но бывают и мягкими, под другую обувь.овечьей обувь

20

ч 4 0 а енея,

21

Ы ХА,,,,,,

Женская рубаха

Один из главных элементов традиционного наряда. Для ее пошива брали хлопок, лён или дорогостоящие ткани (например, шёлк). Длина рубахи не ниже щиколоток. Подол, рукава и ворот обильно украшали разнообразной вышивкой, орнаментом.

Причем тип узора и его расцветка отличались в зависимости от того, в каком регионе проживала барышня. Например, дамы из Воронежа предпочитали рисунки чёрного оттенка, которые отличались строгостью и изысканностью. В Тульской и Курской губерниях рубахи декорировали орнаментом из красной нити. На севере и в центре страны преобладал синий, золотистый и алый цвет.

| Для каждого типа деятельности имелась своя сорочка. Например, у барышни были «посевные», «пожнивные» рубахи. При этом рабочий предмет гардероба обладал богатым декором и приравнивался к праздничному одеянию. |

Славянские барышни часто вышивали на рубахах молитвенные обереги или заклинательные знаки. Они искренне верили, что, отбирая у земли ее плоды, отнимая жизнь у ржи или пшеницы, они нарушают естественную гармонию и вступают в конфликт с природой. Перед забоем животного или скосом травы девушки обязательно говорили: «Господи, прости меня!».

Отдельного внимания заслуживает этимология слова «рубаха». Происходит оно вовсе не от глагола «рубить», как многие могут подумать, хотя колоть дрова в ней очень удобно. Истоки названия в слове «рубь», то есть рубеж.

Получается, что рубаха – это сшитое полотнище с рубчиками. Ранее сорочки не подшивали, а подрубали. Впрочем, в некоторых поселениях подобные выражения используют до сих пор.