История создания танков

Содержание:

- Советские «самоходки»

- Современные танки

- Немецкий танк времен Первой мировой войны — A7V

- Битва при Сомме и дебют английских танков

- Танки Франции

- Россия и Украина

- 4 Tiger II

- Общая оценка проекта

- Первая в истории танковая дуэль

- Танк-туалет и голубиная почта

- ИТ-1 («Истребитель танков»)

- Воины всего мира

- Германия, Россия и прочая Антанта

- 2 FCM F1

- Первый советский танк

- Бой на Сомме. Первое применение танков

- Причины создания первого танка и его предназначение

Советские «самоходки»

Хотя в 1930-е годы в СССР разработали несколько комплексов самоходных артиллерийских установок (САУ), к началу войны РККА серийных САУ на вооружении не имела, если не принимать в расчет танки КВ-2 со 152-мм гаубицей в высокой башне. Лишь в начале Великой Отечественной войны необходимость производства САУ стала очевидной.

Сначала выпустили около 100 открытых ЗИС-30 с 57-мм противотанковой пушкой на шасси тягача «Комсомолец». И только в конце 1942 начале 1943 года на вооружение поступили легкая СУ-76 на удлиненном шасси Т-70 (она стоит в павильоне № 3), средняя СУ-122 на шасси Т-34 (ее можно увидеть в павильоне № 2 рядом с Т-34) и тяжелая СУ-152 на шасси КВ-1С (стоящая, соответственно, в павильоне № 1). Для установки более мощного вооружения, чем на базовых танках, орудия монтировали в неподвижных рубках. Опыт военных действий показал, что самоходная артиллерия незаменима для сопровождения танков и пехоты в атаке и подвижного противотанкового резерва в обороне.

Весьма удачной оказалась средняя СУ-100, разработанная под руководством Л.И. Горлицкого и А.А. Кузимы на шасси Т-34-85. Ее выпускали на «Уралмаше» начиная с середины 1944 года. Благодаря 100-мм пушке, неплохому бронированию и улучшенному обзору она оказалась одной из лучших противотанковых САУ времен Второй мировой войны.

Современные танки

К середине 1980-х гг. политики и военные убедились, что «большой войны» не будет. Боевую технику стали разрабатывать и модернизировать для локальных конфликтов, где противником были «партизаны»

В частности, конструируя танки, стали больше внимание уделять защите экипажа. При этом требовалось «удерживать в рамках» вес танков, чтобы они сохранили подвижность

Вышедший на испытания в 1989 г. танк, позже получивший обозначение Т-90, стал последним танком, созданным в СССР. Он разрабатывался как глубокая модернизация популярного Т-72 и сохранил его классическую компоновку. От предшественника Т-90 отличался новой башней с клиновидной навесной активной броней, усовершенствованной системой управления огнем (СУО) и комплексом оптико-электронного подавления «Штора-1». Комплекс защищал танк от ПТУР с лазерным наведением и ставил помехи лазерным дальномерам противника, отстреливая гранаты, «специальный» дым которых не пропускал лучи лазеров.

Основной боевой танк Т-90. Россия, 1992 г.

С 1920-х гг. оставалась неизменной компоновка танков, при которой впереди находился механик-водитель, в средней части – боевое отделение с остальными членами экипажа, башня с пушкой и боекомплект, а сзади – двигатель. Эту традицию нарушили израильские конструкторы, которые заботились о сохранности каждого бойца немногочисленной армии Израиля. В танке «Меркава Мк.IV», который на данный момент считается самым защищенным, они разместили экипаж в центре корпуса, отделив его броневой перегородкой от передней части с двигателем. Снаряд, попав «в лоб» танка, прежде чем нанести вред экипажу, должен пробить не только лобовую броню, но и двигатель, и бронеперегородку. Кроме того, такая компоновка позволяет экипажу эвакуироваться через люки в корме, под защитой корпуса.

Танк «Меркава Мк.IV». Израиль. 2002 г.

Долгое время боекомплект и автомат заряжания (АЗ) пушки размещали в корпусе танка, однако потом появилось другое решение: кормовая ниша башни. Она представляет собой сравнительно слабо бронированный отсек, пристыкованный к башне «с затылка». Там размещается АЗ и большая часть боекомплекта. Например, в АЗ французского танка AMX-56 «Леклерк» находятся 22 снаряда, еще 18 остались в корпусе. Такая компоновка упрощает конструкцию автомата заряжания, а снаряды в него можно закладывать через люк в задней стенке кормовой ниши. Чтобы при взрыве боекомплекта не пострадал экипаж, кормовая ниша имеет верхние панели, которые вышибаются давлением пороховых газов: газы и осколки уходят вверх, а не в сторону башни.

AMX-56 «Леклерк». Франция. 1992 г.

Проекты танков с необитаемой башней появились еще в 1950-е гг. – это делало танк легче и менее уязвимым. Однако технологии того времени не позволили реализовать эти проекты. В 1990-е гг. в Омске был создан опытный танк «объект 640» (неофициальное название – «Черный орел»), у которого экипаж размещался в корпусе, а не в башне. Первым принятым на вооружение танком с необитаемой башней стал российский танк М-14 «Армата». Его экипаж сидит в корпусе, внутри сильно бронированной капсулы. Командир танка наблюдает за полем боя, а наводчик наводит пушку через оптико – электронные системы, «объективы» которых вынесены на башню, чтобы улучшить обзор. В автомате заряжания помещается почти весь боекомплект пушки. Западные проекты танков с «безлюдной» башней пока остаются на бумаге.

Новейший основной боевой танк Т-14 «Армата». Россия. 2013 г.

Поделиться ссылкой

Немецкий танк времен Первой мировой войны — A7V

Во время Первой мировой войны у немецкой армии тоже был свой танк. Это был A7V, длиной 7,3 метра, шириной 3 метра и высотой 3,3 метра, с броней, способной остановить пулеметный огонь.

Экипаж танка состоял из 17 человек, управляющих пушкой и пулеметами, а сам A7V повлиял на успехи немецкой армии.

Обратите внимание: Самые приятные средние танки 6 уровная (часть 2).. 20

20

Интересно отметить, что именно британские танки Mark IV, захваченные немецкими солдатами, составляли основу бронетанковых войск Германии во время Первой мировой войны. На пике своего развития немецкая армия обслуживала 35 таких машин.

Битва при Сомме и дебют английских танков

Марк I

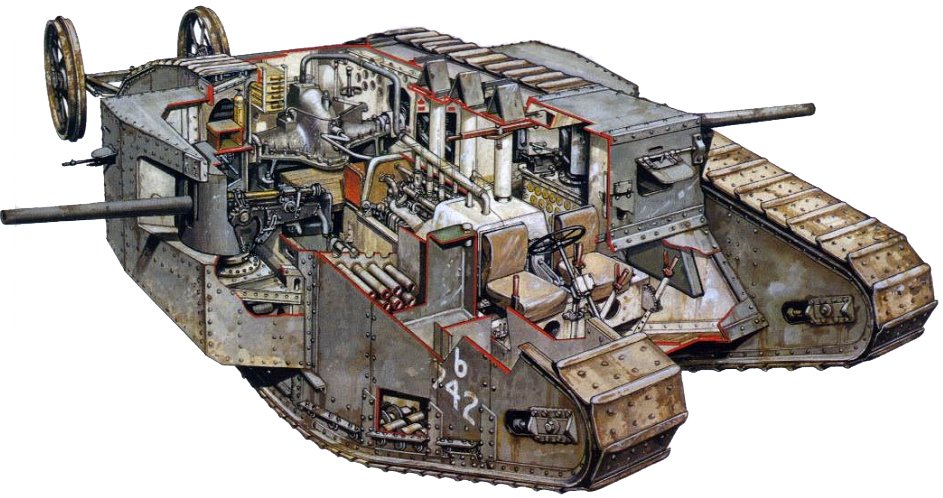

Что же представлял из себя Большой Вилли? Это был тридцатитонный стальной ящик на ромбовидных гусеницах, длинной в восемь и высотой в два с половиной метра. Он не имел привычной нам вращающейся башни, так как считалось, что она сделает танк слишком заметным, поэтому вооружение было установлено в спонсонах по бортам машины.

Первые английские танки разделялись на «самцов» и «самок». «Самцы» имели две 57-мм пушки, «самки» же — только пулеметы. Броня была противопульной, доходила до десяти миллиметров. Ну, а скорость танк развивал просто «гоночную» — 6,4 км в час по шоссе.

Но и неповоротливость, и малая броня не помешали танкам до смерти напугать немецких солдат в битве при Сомме 15 сентября 1916 года, когда 32 боевые машины атаковали вражеские укрепления, разрывая колючую проволоку, ужасно грохоча, и расстреливая солдат противника из пушек и пулеметов.

Хотя тут же выяснились и минусы быстрого введения танков в эксплуатацию — ведь изначально их было 49, но 17 сломалось еще до начала битвы. А из 32, ушедших в атаку, 5 застряло в болоте, а 9 просто сломалось без участия противника. Тем не менее, дебют посчитали отличным, и всего за время войны было создано 3177 танков Mark различных модификаций.

Танки Франции

На вооружении французской армии танки появились благодаря энтузиазму полковника Этьена. Наблюдательный офицер заметил, что американские гусеничные тракторы инженера Холта передвигаются там, где не может проехать колёсная техника. Он предположил, что если поставить на такой трактор броню и пушку с пулемётом, то получится боевая машина. Эту идею претворили в жизнь инженеры фирм «Шнейдер» и «Сен-Шамон».

«Шнейдер» СА-1

«Сен-Шамон» М-16

Оба «броненосца» напоминали коробки, водружённые на маленькие гусеницы трактора. Ходовая часть не выдерживала веса танка и ударные нагрузки от стрельбы бортового оружия. Передняя и задняя части корпуса выступали вперёд над гусеницами, что ограничивало маневренность и способность преодолевать рвы и траншеи.

Пушка в танке СА-1 фирмы «Шнейдер» стояла с правой стороны корпуса, и экипаж мог использовать её только в ограниченном секторе. Влево стрелять танкисты не могли! Орудие на танке М-16 фирмы «Сен-Шамон» находилось в центре лобового бронелиста и во время движения по пересечённой местности утыкалось в грунт. Впервые «Шнейдеры» и «Сен-Шамоны» пошли в бой 16 апреля 1917 г.

Боевое крещение обернулось разгромом: в атаке приняли участие 132 танка, 45 из них сломались, а 75 машин подбили немецкие артиллеристы. Но в это время французы уже делали новый танк — более компактный и с поворачивающейся башней. Благодаря вращающейся пушке танкисты могли быстрее подавлять огневые точки противника.

Разработку этой боевой машины вела фирма «Рено». Танк весил всего 6 т. Его длина составляла 4 м, а ширина — чуть больше 1,5 м. Экипаж состоял из водителя и командира. Причём командиру приходилось во время боя вести огонь из единственного пулемёта. Многие военные посмеивались над этой малышкой. Но вскоре мнение военных специалистов о новом танке изменилось. Оказалось, что поворотная башня с одним пулемётом позволяет вести огонь по противнику не менее эффективно, чем несколько пулемётов английского танка. За счёт малых размеров удалось снизить заметность танка на поле боя и улучшить бронезащиту. Для «Рено» потребовались небольшие бронеплиты толщиной 16-22 мм, в то время как толщина брони тяжёлого Mk.I составляла 10-12 мм. Вскоре вместо пулемёта в башне установили 37-мм пушку.

«Рено» FT-17

В конце 1917 г. танки «Рено» начали поступать на вооружение французской армии, а 31 мая 1918 г. вступили в бой. В годы Первой мировой войны «Рено» FT выпускался в четырёх вариантах: пулемётном, пушечном, командирском (без вооружения, но с радиостанцией) и в виде самоходного орудия с 76-мм пушкой.

Также читайте:

- Развитие танков после Первой мировой войны

- Развитие танков после Второй мировой войны

Поделиться ссылкой

Россия и Украина

Отечественная школа танкостроения является одной из самых заслуженных в мире. Российский танк Т-90, безусловно, является лидером по критерию «стоимость-эффективность». Ранее советские, а ныне российские танки ценят многие страны за простоту в обслуживании, отличное вооружение и хорошую защиту, манёвренность и подвижность. Эти танки хорошо осваивались массовыми крестьянскими армиями с невысоким уровнем образования. Кроме того, российские, как и ранее советские, танки прошли проверку в условиях сибирских морозов, афганских и кавказских гор, пустынях Средней Азии и Ближнего Востока, влажных джунглях Венесуэлы и Вьетнама. Итак, Т-90. Танк имеет комбинированную броню, мощное 125-мм орудие, в боекомплекте которого есть и управляемые боеприпасы, что является несомненным плюсом отечественных танков. Размеры танка невелики, что, впрочем, в современных условиях уже не имеет решающего значения. Небольшой заброневой объём, благодаря уменьшению численности экипажа вследствие применения автомата заряжания пушки, встроенная динамическая защита в дополнение к комбинированной броне, пассивные («Штора») и активные («Арена» и «Дрозд») системы защиты тоже относятся к достижениям отечественного танкопрома. Как результат – вес танка Т-90 относительно невелик, намного меньше зарубежных моделей. Так что же, вот он, самый мощный танк в мире? Фото показывает его красивый стремительный силуэт, танк имеет высокий экспортный потенциал – Индия, Алжир, Венесуэла выбрали его для своих армий.

Но нет, Т-90 всё-таки имеет и серьёзные минусы. Его пушка до недавнего времени уже не могла с большой дистанции поражать в лоб современные танки, хотя сейчас здесь наблюдаются положительные изменения. Малый заброневой объём, кроме преимуществ, имеет и свой недостаток — экипаж размещён среди боеприпасов, что отрицательно сказывается на его безопасности в бою. Были нарекания и к двигателю, приборам наблюдения, системе управления огнём. Эти проблемы решены или решаются в последних модификациях (Т-90А, АМ, МС, АМ). Но, опять-таки, это пресловутое «но» — танки линейки Т-90 не закупаются российской армией, в ожидании перспективной модели идёт модернизация стареньких Т-72.

Украине по наследству достался один из самых заслуженных центров бывшего советского танкопрома — Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева. Достаточно сказать, что самый знаковый танк Второй мировой войны, Т-34, родился именно здесь. За годы независимости украинские танкостроители добились больших успехов, модернизируя модели Т-64 и Т-84 УД (дизельные вариант Т-80). Созданы и постоянно модернизируются «Оплот-М» и Т-84 «Оплот» (это разные танки!). Во многом эти модели не уступают, а кое в чём и превосходят западные аналоги, имеют некоторые экспортные успехи (поставлялись в Пакистан, Таиланд). Больших успехов достигла Украина и в разработке собственных управляемых боеприпасов для танковых пушек. Но, всё же, это не прорывные проекты, по сути, это линия развития старых моделей и решающих преимуществ они не имеют.

На фото — Т-90:

4 Tiger II

Четвертую строчку рейтинга занимает немецкий танк Tiger II (его еще называют “Королевский тигр”).

После “знакомства” войск вермахта с танками советского производства Т-34 и КВ-1, руководством Германии было принято решение о создании сверхтяжелого танка, оснащенного мощным оружием и имеющим надежную защиту. Предполагалось, что боевая машина будет обстреливать противника из засады, используя качественную немецкую оптику. Серийное производство Tiger II началось в 1944 году, всего было выпущено 487 единиц техники, которые активно использовались в заключительном периоде Второй мировой войны.

Толстая броня обеспечивала машине надежную защиту от многих противотанковых средств. Благодаря мощной и точной 88-мм нарезной пушке “Королевский тигр” мог поражать любые танки на больших дистанциях. Также в боекомплект входили три пулемета различного калибра. Для обслуживания боевой машины требовалось 5 человек экипажа.

При этом, высокая масса в 75 тонн и недостаточно мощный двигатель снизили ходовые качества и надежность Tiger II. Танк мог развивать максимальную скорость не выше 39 км/ч. “Королевский тигр” считается последним сверхтяжелым танком нацистской Германии. Он является лидером по огневой мощности, но неудачным по применению.

Общая оценка проекта

Конструкция МС-1 изначально создавалась на основе французского легкого танка FT-17 времён Первой мировой войны, но в ней был применён целый ряд оригинальных технических решений. Так, на МС-1 впервые в истории танкостроения были применены поперечное расположение двигателя и его объединение в одном блоке с коробкой передач и главным фрикционом, что позволило значительно сократить длину моторно-трансмиссионного отделения и забронированный объём. Правда, короткий корпус и небольшая опорная поверхность гусениц привели к повышенному раскачиванию танка на ходу и снижению способности к преодолению рвов (даже при наличии специального «хвоста»). Однако удельное давление на грунт было низким и это обеспечивало хорошую проходимость. МС-1 имел более современную подвеску, обуславливающую гораздо лучшую подвижность танка на местности, чем у FT-17 и его различных последующих вариантов — американского М1917 и итальянского Fiat 3000. Лишь мелкосерийный французский NC 27, представлявший собой результат глубокой модернизации FT-17 с новой подвеской и более мощным двигателем, имел подвижность на уровне МС-1. Скорость и запас хода, особенно, у МС-1 обр. 1930 г., считались вполне удовлетворительными для поддержки пехоты.

По вооружению МС-1 превосходил легкие танки непосредственной поддержки пехоты своего времени (ни на одном серийном иностранном легком танке тогда не устанавливали одновременно и пушку, и пулемёт). Однако раздельная установка пулемёта и пушки снижала эффективность их применения, а наведение пушки при помощи плечевого упора и стоявший на большинстве МС-1 простейший диоптрический прицел не способствовали высокой точности наведения. По опыту применения МС-1 в конфликте на КВЖД дистанция эффективной стрельбы оценивалась не более, чем 750-800 м. Пушка Гочкиса обладала сравнительно высокой скорострельностью и позволяла на близких дистанциях бороться с легкобронированной техникой противника, но против полевых укреплений осколочные снаряды, содержавшие всего 40 грамм взрывчатого вещества, оказались совершенно неэффективными, что также показали бои на КВЖД.

Бронирование МС-1 отвечало требованиям конца 1920-х гг., когда ещё не существовало специализированных противотанковых орудий, и обеспечивало защиту от пуль винтовочного калибра, а на больших дистанциях — и от крупнокалиберных пулеметов. Лишь немногие лёгкие танки того времени, такие, как французский танк NC 27, имели лучшее бронирование, до 30 мм в лобовой части корпуса. Но открытые смотровые щели создавали опасность поражения экипажа МС-1 мелкими осколками и брызгами свинца.

Первая в истории танковая дуэль

Рано или поздно это неизбежно должно было случиться. Танк, эта «ползучая крепость» для прорыва обороны, просто не мог однажды не повстречаться с такой же «крепостью», только вражеской. Впервые это произошло 24 апреля 1918 г. у бельгийской деревни Виллер-Бретоннё.

Первый немецкий танк — A7V

Танк A7V — единственный тип германского танка, созданный во время Первой мировой войны

Немцы построили свой танк последними и поэтому постарались учесть недостатки британских и французских машин. В итоге германский танк A7V получился настолько хорошо защищенным, что из 20 построенных машин в боях было уничтожено всего 4. Еще 3 попало в руки союзников: 2 застрявших и 1 опрокинувшийся. Лобовая броня была в три раза толще, чем у британских танков, и составляла 30 мм. Причем плиты располагались под разными углами наклона.

Благодаря всему этому броня A7V не пробивалась бронебойными пулями и даже выдерживала прямое попадание снаряда со стальным стаканом шрапнели.

Размещение в танке A7V членов экипажа и боеприпасов:

- Командир.

- Водитель.

- Пулеметчики.

- Механики.

- Наводчик.

- Заряжающий.

- Ящик на 180 снарядов.

- Ящик на 15 000 патронов.

Внезапная встреча

Упомянутая деревня Виллер-Бретоннё хоть и была мала, но в тогдашней обстановке имела большое значение. Сюда немцы бросили все имевшиеся в наличии танки A7V. Утром 24 апреля три танка A7V штурмового подразделения немцев встретились с вышедшими из леса тремя английскими Мк IV 1-го британского танкового батальона. Встреча была абсолютно внезапной.

Вильгельм Блитц — командир немецкого танка типа A7V под номером 561, вступившего в первую в истории танковую дуэль

Франк Митчелл — британский танковый командир, участник первой танковой дуэли

Статическая оборона против маневра

Два из трех британских танков были пулеметными, и это стало проблемой. Оба, пораженные снарядами германских танковых пушек, с развороченными бортами, еле уползли в тыл. На поле боя остался пушечный британский «Марк» под командой лейтенанта Митчелла. И тут командиры германских танков остановились, чтобы получше прицелиться. Причем перегородили друг другу обзор, так что бой фактически вел только танк № 561 лейтенанта Блитца. Английский же танк постоянно маневрировал и стрелял с коротких остановок. Сейчас это классика танкового боя. На 3 попадания по своему танку A7V лейтенант Блитц ответил прямым попаданием по танку «Марк» лейтенанта Митчелла.

Британский танк встал с разорванной гусеницей, но все три немецких танка сочли за лучшее убраться в тыл. По сути, это была боевая «ничья». Однако поскольку поле боя осталось за англичанами, они и объявили себя победителями в первой в истории танковой схватке.

Танк-туалет и голубиная почта

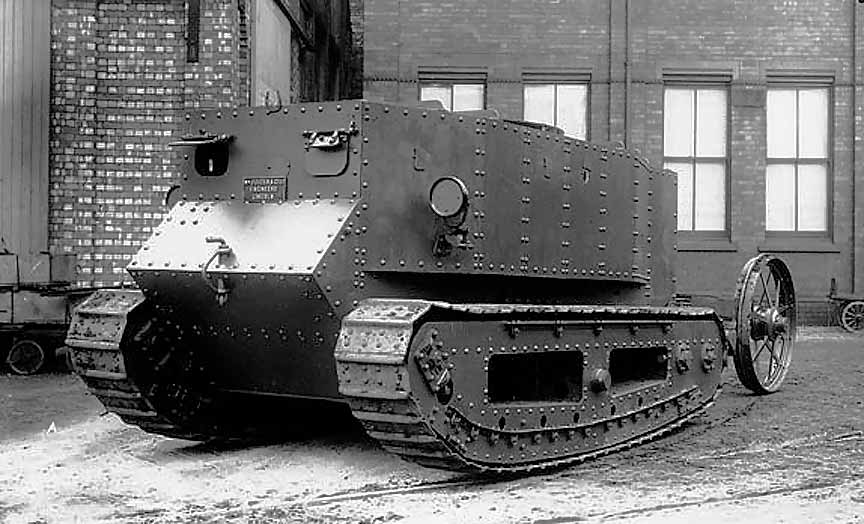

Маленький Вилли

Первые танки не были образцом комфорта. Как говорил один из командиров английского танка Первой Мировой, бывший моряк, — такой танк на ходу качало, как боевой катер в шторм. Тем более что во время боя температура внутри поднималась до 50, а иногда и 70 градусов по Цельсию, поэтому тепловой удар и галлюцинации преследовали экипажи на каждом шагу. Да и окошки для наблюдения часто разбивались, и ранили танкистам глаза осколками.

Связь осуществлялась тоже специфически — для нее в танках держали клетки с почтовыми голубями, правда птицы часто умирали от жары, и тогда использовали гонцов-пехотинцев, что конечно было очень неудобно и опасно.

Само название «танк» появилось из-за того, что разработка боевой машины велась в обстановке строжайшей секретности, и по железным дорогам технику перевозили под видом самодвижущихся топливных баков, предназначенных для русской армии

На них даже писали кириллицей, правда с ошибкой «осторожно Петрограа». Одним из первоначальных названий для боевых машин был «water carrier» — «резервуар для воды» или «водовоз», что полностью отражало маскировочную легенду

Но тут выяснилось, что аббревиатура «WC» в английском языке соответствует общеупотребимому выражению «water closet» — то есть туалет с водяным смывом.

Сидеть в кабинете под такой вывеской и постоянно отбиваться от желающих облегчиться никто не хотел, и тогда появилось слово «tank» (бак).

ИТ-1 («Истребитель танков»)

Первый и единственный официально принятый на вооружение советский танк, основным оружием которого являются ракеты. Проектировать ракетный танк (под условным обозначением «Объект 150») в Советском Союзе начали в 1957 году. До этого несколько попыток создать «танк будущего» уже предпринималось (первые — ещё в 1930-х годах), но успеха удалось достичь лишь к середине 1960-х годов.

Созданный на базе танка Т-62 «Объект 150» получил наименование «Истребитель танков-1» и был принят на вооружение в 1968 году. По замыслу командования Советской армии, батальонами ИТ-1 должны были комплектоваться мотострелковые дивизии на тех направлениях, где возможны танковые атаки. Было создано два таких батальона — в Белорусском и Прикарпатском военных округах. Противотанковые управляемые ракеты ЗМ7, запускаемые с установки «Дракон», позволяли уверенно поражать цель с первого-второго выстрела на расстоянии до 3300 метров. Пауза между пусками ракет составляла всего 25,5 секунды. Надёжность ИТ-1 оценивалась в 96,7%, однако вскоре сама идея ракетных танков перестала устраивать военных. Смущало отсутствие пушки и противопехотных ракет, не устраивала большая «мёртвая зона» для выстрела. В 1970 году «Истребитель танков» был снят с вооружения, так ни разу и не приняв участия в боевых действиях.Боевая масса: 34,5 тонныТолщина брони: 80-206 ммСкорость: 50 км/чЭкипаж: 3 человекаВооружение: ракетная установка «Дракон» (15 ракет ЗМ7), пулемёт 7,62 ммПроизведено: 110

Воины всего мира

Колоссальное число выпущенных за три десятилетия Т-54/55 стало одной из причин широкого распространения этих танков по всему миру. Пожалуй, только в Австралии с Новой Зеландией да в Северной Америке они не служили в местных армиях (хотя у коллекционеров присутствуют и там). На всех других континентах, прежде всего в Африке и на Ближнем Востоке, а также в странах Восточной Европы, характерные силуэты этих танков отлично знакомы.

Первым боевым применением Т-54/55 стала операция по подавлению антисоветских выступлений в Венгрии в 1956 году. Там же новый танк впервые попал в руки зарубежной разведки. Повстанцам удалось захватить одну машину и пригнать ее к посольству Великобритании. За несколько дней иностранные специалисты смогли внимательно изучить новинку, чтобы узнать ее слабые и сильные стороны.

Это изучение, судя по всему, принесло неожиданные для западных спецов результаты. Привыкшие к сделанным из расчета на несколько дней боев советским танкам военной эпохи, они столкнулись с машиной, по многим параметрам превосходящей танки США и их союзников. Существует обоснованная версия, согласно которой именно Т-54/55 сыграли колоссальную роль в том, что ни в 1950-е, ни тем более в 1960-е Европа не скатилась к «горячей» фазе «холодной войны».

После Венгрии широко поставлявшиеся в дружественные СССР страны танки Т-54/55 принимали участие практически во всех локальных конфликтах. Причем во множестве мест (как, например, в Израиле) такие трофеи охотно брали на вооружение: их надежность и простота были притчей во языцех. И сегодня, как считают зарубежные исследователи, эти машины рано списывать со счетов. Да, они устарели по сравнению с основными боевыми танками НАТО, России или Китая. Но в странах третьего мира им еще долго не будет альтернативы, что доказывает, например, нынешнее участие Т-55 в боевых действиях в той же Сирии или Афганистане.

Германия, Россия и прочая Антанта

Две первые страны как в Первой, так и во Второй великих войнах понесли огромные потери. Дивиденды получали другие – торговцы из-за океана, стравливающие всех джентльмены с туманного Альбиона, французы, неплохо умеющие остаться в стороне.

Истощенные в первые годы войны Германия и Россия не могли позволить себе вкладывать огромные средства, мощности металлургических, машиностроительных, оружейных заводов, инженерные, трудовые ресурсы в производство новой, еще недостаточно опробованной на поле боя военной техники. Поэтому дальше разработки комплекта чертежей, сборки опытных образцов дело не сдвинулось:

-

Россия – модель танка Пороховщикова «Вездеход», гротескный колесный «Царь-танк», танк Рыбинского завода, неплохой по характеристикам бронированный трактор Гулькевича, несмотря на все усилия и средства, вложенные в разработку, постройку в лучшем случае единичных экземпляров никогда в боевых действиях не участвовали. Поэтому, например, называть танк Пороховщикова первым в мире кажется чрезмерным даже для записных патриотов, хотя такая искаженная информация встречается довольно часто. Более правильным тогда считать изобретателем танка великого Леонардо да Винчи, впервые документально сформулировавшего идею военной машины и разработавшего ее эскизный проект.

- Германия – A7V, созданный группой инженеров известных немецких предприятий «Опель», «Даймлер», «Бенц», военными специалистами. Первый серийный танк изготовили в октябре 1917 года. К сентябрю 1918 года — всего 20 боевых машин, при плане в 100 ед., поэтому о каком-либо эффекте применения немецкой бронированной техники на фронтах Первой мировой войны говорить не приходится.

Совсем по-другому дела обстояли у «верных» союзников России по Антанте:

- Англия – Mark I. Создан в 1916 году. Первое использование на поле боя во Франции в сентябре 1916 года первых серийных 32 танков моментально выявило большинство недостатков – низкую техническую готовность, никудышную проходимость по болотистой местности, но и огромные преимущества – 18 танков Mark I прорвали германскую оборону, углубившись на 5 км, что было несомненным успехом. Танк выпускался в двух модификациях – с 2 пушками 57 мм или с пулеметным вооружением. Развитием удачного начинания послужило создание танков Mark II, III.

- Франция – «СА-1 Шнейдер», напоминающий формой бронетранспортер, легкий танк Рено FT-17 с вращающейся башней. Французские войска наравне с английскими активно использовали танки в боевых действиях.

Всего за годы Первой мировой войны этими государствами было выпущено почти 7 тыс. танков всех типов:

- Англия – 2905 шт.

- Франция – 3997 шт.

Хотя самый первый танк в мире был создан в Англии, наиболее удачно сконструированным, приближенным к современной концепции боевой машины оказался французский Рено FT-17. Подтверждает это то, что его модификации в дальнейшем производились во многих странах, включая Советскую Россию, а последние случаи использования в боевых действиях относятся к 1945 году.

2 FCM F1

На втором месте располагается сверхтяжелый французский танк FCM F1, созданный на замену устаревшей модели FCM 2С (Char 2C).

В феврале 1938 года Советом по вооружениям был разработан проект нового танка. Боевая машина должна была иметь одну мощную пушку и одно скорострельное оружие. Помимо этого, броня самоходки должна была выдерживать попадание любых противотанковых снарядов, известных на тот момент.

В конкурсе на строительство участвовали различные фирмы, в итоге выиграла FCM. Инженеры компании создали проект танка с двумя башнями, которые располагались на разном уровне (по принципу линкоров), чтобы во время кругового обстрела не мешать друг другу. В задней башне установили мощную 105-мм пушку, в переднюю вмонтировали 47-мм скорострельное орудие.

Толщина лобовой брони FCM F1 составила 120 мм, при этом общая масса машины равнялась 140 тоннам, длина — 12 м, ширина — 3,6 м. Первый экземпляр нового танка планировалось выпустить в 1940 году. Однако, строительству помешало стремительное наступление немецкий войск во Францию. Несмотря на то, что ни один прототип танка FCM F1 не участвовал в боевых действиях, разработки ученых оказали серьезное влияние на дальнейшее создание сверхтяжелых машин во Франции.

Первый советский танк

Первую мировую Россия закончила без своих танков. В годы гражданской войны использовались танки других стран. Во время боев часть танков переходила в руки Красной армии, на которых уже бойцы рабоче-крестьянской вступали в бой. В 1918году в сражении с французо-греческими войсками у станицы Березовской были захвачены несколько танков Reno-FT. Для участия в параде их направили в Москву. Пламенная речь о необходимости построения собственных танков, которую произнес Ленин, положила начало советскому танкостроению. Решили выпустить, а точнее полностью скопировать, 15 танков Reno-FT под названием Танк М (малый). 31 августа 1920 первый экземпляр выехал из цехов завода Красное Сормово в Нижнем Тагиле. Этот день принято считать Днем рождения советского танкостроения.

Молодое государство понимало, что танки очень важны для ведения войны, тем более, что враги, подступающие к границам, уже вооружены этим видом боевой техники. Танк М из-за особо дорогой производственной цены в серию не запустили, потому нужен был другой вариант. По существовавшей тогда в Красной армии идее, танк должен был поддерживать пехоту во время атаки, то есть скорость танка не должна быть намного выше пехоты, вес должен позволять прорывать линию обороны, а в вооружения успешно подавлять огневые точки. Выбирая между собственными разработками и предложениями скопировать уже готовые образцы, выбрали тот вариант, который позволял наладить производство танков в кратчайшие строки – копирование.

В 1925 году запустили в серийное производство танк Т-18 или МС-1 (малый сопровождения первый), его прототипом выступил Fiat-3000. Пусть и не совсем удачный МС-1 стал танком, который заложил основу советского танкостроения. На его производстве разрабатывалось само производство, слаженность работы разных отделов и заводов.

До начала 30-х разрабатывалось несколько своих моделей Т-19, Т-20, Т-24, но в силу отсутствия особых преимуществ перед Т-18, и своей дороговизной в производстве в серию не пошли.

Бой на Сомме. Первое применение танков

24 июня 1916 г. началась грандиозная битва на Сомме между армиями Германии, с одной стороны, и Британским экспедиционным корпусом и французскими дивизиями, с другой. Британский командующий Дуглас Хэйг планировал одним ударом покончить с немцами. Англичане и французы собрали огромное количество артиллерии. Подготовка была устрашающей: сотни орудий стреляли целую неделю. После того как артиллеристы отрапортовали, что израсходовано 3 миллиона снарядов, в бой пошла пехота… и снова увязла в плотной обороне немцев. Тогда было принято решение бросить в бой новое секретное средство.

Сэр Дуглас Хэйг — командующий британской армией во время сражения на Сомме летом-осенью 1916 г. Это первый в истории главнокомандующий, применивший танки в сражении

«Марк» I — первый в истории танк, реально применявшийся в бою

10 сентября 1916 г. в условиях чрезвычайной секретности на передовую было доставлено 49 британских танков «Марк» I. Правда, в бой смогли пойти только 32 из них, остальные застряли в грязи или просто поломались. Более того, уже в ходе самой атаки 5 машин увязли в болоте, а еще у девяти отказали различные механизмы. До германских окопов добралось только 18 из первоначальных 49 машин. Поначалу это казалось полным провалом.

Однако результат превзошел все ожидания. Германская пехота, до этого отличавшаяся стойкостью и мужеством, запаниковала. 28-тонные британские «чудовища», казалось, не обращали ни малейшего внимания на немецкие пулеметы, заливавшие их огнем. Танки останавливались над немецкими траншеями, обстреливали их из пушек и пулеметов и двигались дальше. «Против нас воюет сам дьявол!» — докладывали германские офицеры в свои штабы.

Чтобы уберечь слабобронированный верх своих танков от немецких гранат, англичане оборудовали его двускатными сетчатыми конструкциями. Благодаря им гранаты скатывались вниз и взрывались на земле, не причинив танку какого-либо вреда

Причины создания первого танка и его предназначение

Настоящее признание танки получили во время Первой мировой войны.

Первая мировая была войной позиционной, для неё характерна многоэшелонированная сплошная линия обороны с пулемётами и архитектурными сооружениями. Для прорыва использовалась артподготовка, но из-за малой дальности стрельбы она могла подавить, и то довольно условно, только огневые точки передней линии. При захвате первой линии, захватившие неизбежно сталкивались со следующей, для подавления которой нужно было подтягивать артиллерию. Пока наступающие занимались артиллерией, обороняющие войска мобилизировали резервы и отвоевывали занятую линию и уже сами начинали переходить в атаку. Такое безрезультатное передвижение могло продолжаться довольно долго. Например. В феврале 1916 года в битве при Вердене, к которой немцы готовились почти два месяца, участвовало больше одной тысячи орудий. За десять месяцев противостояния было израсходовано больше 14 млн. снарядов, а число погибших с обеих сторон превысило один млн. При всем при этом, немцы продвинулись аж на – 3 километра в глубь обороны французов.

Перед военными четко стал вопрос о необходимости транспортного средства, которое могло б прорывать линии обороны противника с полным подавлением огневых точек или как минимум оперативно доставлять артиллерию к очередным рубежам.

Бронепоезда по понятным причинам использоваться не могли, а бронеавтомобили быстро показали свою несостоятельность – слабую броню и неэффективное вооружение. Усиление бронирования и вооружения значительно повышало вес автомобиля, что наряду с колесной подвеской и слабыми двигателями проходимость бронеавтомобилей сводило к нулю. Несколько помогло улучшить ситуацию применение гусеничного тяжителя (гусениц). Опорные катки равномерно распределяли давление на почву, что существенно повышало проходимость по мягкому грунту.

Для увеличения огневой мощи и проходимости военные инженеры начали экспериментировать с размерами и весом новой боевой машины. Пробовали комбинировать гусеницы с колесами. Было среди них и несколько довольно неоднозначных проектов. Например. В России конструктор Лебеденко, и независимо от него в Англии майор Хетерингтон, в целях большей проходимости сконструировали танк на трех огромных колесах. Идея обеих конструкторов заключалась в обычном переезде канавы боевой машиной, поэтому Лебеденко предлагал создать танк с колесами диаметром 9 метров, а Хетерингтон соответственно 12 метров. Лебеденко даже создал опытный экземпляр, но во время испытаний он… застрял в первой же яме.

Из-за несовершенства представленных броневых машин, споры о необходимости их разработки и примирения среди военных продолжались до 15 сентября 1916. Этот день стал переломный в истории танкостроения и ведения войн вцелом. Во время битвы на реке Сомме, англичане впервые использовали свои новые танки. Из 42 двух бывших в наличии, в бою участвовали 32. Во время боя 17 из них по разным причинам вышли из строя, но и оставшиеся танки смогли помочь пехоте продвинуться в глубь обороны на 5 километров по всей ширине наступления, при этом потери в живой силе составили в 20 раз! меньше расчетных. Для сравнения можно вспомнить бой при Вербене.