История развития авиации. основные вехи

Содержание:

Вчера и сегодня

Новая машина, казалось бы, произвела на военное ведомство сильное впечатление. Ещё бы! В бомбардировочном варианте «Илья Муромец» нёс на себе (на внутренней подвеске, что не нарушало аэродинамики самолёта) 800 кг бомб и развивал при этом солидную по тем временам скорость — до 135 км/час, поднимаясь при этом на высоту до 4 тысяч метров. На его борту для защиты от истребителей противника устанавливались восемь пулемётов и одна пушка. Бомбовоз оказался удивительно живучим — за всю войну немцам удалось сбить один-единственный самолёт.

wikimedia.org

wikimedia.org

В бомбардировочном варианте «Илья Муромец» нёс на себе (на внутренней подвеске, что не нарушало аэродинамики самолёта) 800 кг .

Но не всё в судьбе «Муромца» было просто. Отечественные промышленники, будучи обычными частными предпринимателями, думали в первую очередь о своей прибыли. А «Илья Муромец», как продукт, был очень высокотехнологичен и даже для тех лет довольно дорог — 150 тысяч рублей. Ну и что, что это уникальная модель? Ну и что, что это первый в мире бомбардировщик, к тому же с весьма комфортабельным салоном (помещения отапливались отработанными газами двигателей)? Ну и что, что на нём установлен целый ряд мировых рекордов, главный — рекорд грузоподъёмности: 1.280 кг груза, 16 пассажиров и одна собака («прабабушка» Лайки, Белки и Стрелки!). В производстве он сложен — это главное. И заказов на него нет. Да и И.И. Сикорский не сразу стал тем удачливым бизнесменом, каким его знают в американский период его жизни, — ему не хватало гибкости, он не умел кланяться тогдашним финансовым тузам.

Всё встало на свои места, только когда клюнул жареный петух: накануне войны и сразу после её начала военные заказали сначала десять «Муромцев», потом ещё 32, потом — ещё. Были сформированы эскадры воздушных кораблей (как звучит!), в которых воевало более 80 машин.

Родители и юные годы

Контр-адмирал и создатель одного из первых в мире самолётов – Можайский Александр Фёдорович, появился на свет 9 марта 1825 года в Роченсальме Выборгской губернии.

Отец Александра – Фёдор Тимофеевич, был потомственным моряком и на момент рождения сына имел звание лейтенанта. Он окончил Морской корпус в Санкт-Петербурге, после чего получил назначение на должность помощника капитана. В конце своей карьеры Фёдор Тимофеевич имел чин адмирала. Мать будущего изобретателя – Линдерман Юлия Ионовна, была родом из купеческой семьи, которая проживала в Ревеле (Таллине).

Отец Можайского хотел, чтобы сын стал моряком, и в 1835 году, приехав с Александром в столицу, определил его на учёбу в Морской кадетский корпус. Здесь молодой человек шесть лет изучал необходимые для будущих офицеров предметы, среди которых были: астрономия, навигация, начертательная геометрия, фортификация и теоретическая механика. По окончании учебного заведения, кадеты должны были не только уметь командовать кораблями, но и работать в области их проектирования.

В 1841 году Можайский был произведён в гардемарины и до 1843 года проходил службу на парусниках, находившихся в составе флота Балтики. После чего, получив чин мичмана, Александр был направлен в Архангельск, где молодой офицер, совершал на линейных кораблях и фрегатах переходы по северным морям, вплоть до 1852 года. В 25 лет ему было присвоено звание лейтенанта.

История

На рубеже XVIII-XIX веков английский естествоиспытатель Джордж Кейли предложил концепцию летательного аппарата с фиксированным крылом и отдельным от него двигателем. В 1843 году английский изобретатель Уильям Хенсон получил патент на проект самолёта. Первый российский проект самолёта был предложен Николаем Афанасьевичем Телешовым в 1864 году . В 1874 году французский морской офицер Жан Мари Феликс де Ла Круа Дю Тампль построил полноразмерный самолёт с паровой машиной. Однако недостаточная мощность двигателя не позволяла ему совершать полёт. В 1882 в присутствии представителей военного ведомства Российской Империи и Русского технического общества была предпринята попытка взлёта на самолёте с паровой силовой установкой, построенном по проекту русского морского офицера Александра Фёдоровича Можайского. Согласно ряду исследований, проведённых в XX веке в СССР, имеющаяся мощность двигателей также не позволяла самолёту Можайского совершать установившийся полёт, однако по некоторым сообщениям современников, имел место кратковременный отрыв аппарата от земли. Самолёты с паровыми двигателями Клемана Адера (Франция) и Хайрема (Гирама) Максима (США) также кратковременно отрывались от земли, однако не могли совершать устойчивый управляемый полёт. Причинами этого служили: отсутствие теории полёта и управления, теории прочностных и аэродинамических расчётов. В связи с этим самолёты строились «наобум», «на глазок», несмотря на наличие инженерного опыта у многих пионеров авиации.

В современной академической литературе, касающейся авиастроения, наиболее распространено мнение, что первым самолётом, который смог самостоятельно совершить устойчивый управляемый горизонтальный полёт, стал «Флайер-1», построенный братьями Орвилом и Уилбуром Райт в США. Первый полёт самолёта в истории был осуществлён 17 декабря 1903 года. «Флайер-1» продержался в воздухе 12 секунд и пролетел 36.58 метров (120 футов). На усовершенствованных моделях братья Райт 20 сентября 1904 года впервые в мире выполнили полёт по кругу, а в 1905 году — полёт по замкнутому маршруту длиной в 39 км.

Их аппарат представлял собой биплан типа «утка» — пилот размещался на нижнем крыле, руль направления сзади, руль высоты спереди. Двухлонжеронные крылья были обшиты тонким небелёным муслином. Двигатель «Флайера» был четырёхтактный, со стартовой мощностью 16 лошадиных сил и весил всего (или целых, если оценивать с современной точки зрения) 80 кг.

Аппарат имел два деревянных винта. Вместо колёсного шасси Райты использовали стартовую катапульту, состоящую из пирамидальной башни и деревянного направляющего рельса. Привод катапульты осуществлялся с помощью падающего массивного груза, связанного с самолётом тросом через систему специальных блоков.

В России практическое развитие авиации задержалось из-за ориентации правительства на создание воздухоплавательных летательных аппаратов. Основываясь на примере Германии, русское военное руководство делало ставку на развитие дирижаблей и аэростатов для армии и не оценило своевременно потенциальные возможности нового изобретения — самолёта.

Свою отрицательную роль в отношении летательных аппаратов тяжелее воздуха сыграла и история с «Аэромобилем» В. В. Татаринова. В 1909 году изобретатель получил 50 тысяч рублей от Военного министерства для постройки вертолёта. Кроме того, было много пожертвований от частных лиц. Те, кто не мог помочь деньгами, предлагали бесплатно свой труд для воплощения замысла изобретателя. Россия возлагала большие надежды на это отечественное изобретение. Но затея закончилась полным провалом. Опыт и знания Татаринова не соответствовали сложности поставленной задачи, и большие деньги были выброшены на ветер. Этот случай отрицательно повлиял на судьбы многих интересных авиационных проектов — русские изобретатели не могли больше добиться государственных субсидий. [ источник не указан 1600 дней ]

В 1909 году русское правительство наконец проявило интерес к самолётам. Было решено отклонить предложение братьев Райт о покупке их изобретения и строить самолёты своими силами. Конструировать самолёты поручили офицерам-воздухоплавателям М. А. Агапову, Б. В. Голубеву, Б. Ф. Гебауеру и А. И. Шабскому. Решили строить трёхместные самолёты различных типов, чтобы потом выбрать наиболее удачный. Никто из проектировщиков не только не летал на самолётах, но даже не видел их в натуре. Поэтому не приходится удивляться, что самолёты терпели аварию ещё во время пробежек по земле.

Оппонент Менделеева

Его самолет был явлен изумленному миру в конце 1876 года. Состоялись и удачные полеты модели (или моделей), вселившие великолепную уверенность в изобретателя. Как писали “Санкт-Петербургские ведомости”, он был “убежден, что в непродолжительном времени даст публике возможность летать на воздухе, подвергаясь меньшему риску, чем при езде на железных дорогах и в дилижансах”.

Но его упорства не понимал даже гениальный Дмитрий Менделеев.

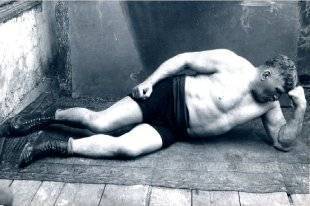

Во время оккупации Поддубный ходил с советским орденом на груди

Во время оккупации Поддубный ходил с советским орденом на груди

В начале 1877 года Александр Можайский решился “подвергнуть свое изобретение суду научной критики, предложив военному министерству использовать свой проект для военных целей в предстоящей войне с Турцией”. 20 января 1877 года по распоряжению военного министра графа Милютина была образована особая комиссия для рассмотрения проекта Можайского, в ее состав вошли крупнейшие представители русской науки и техники. Мнение Менделеева было решающим. Вывод комиссии убийственный:

“Воздухоплавание бывает и будет двух родов: одно в аэростатах, другое в аэродинамах (слово “самолет” тогда еще не было придумано. – Е.Г.). Первые легче воздуха и всплывают в нем. Вторые тяжелее его и тонут…”

Понятно, что Можайскому отказали в финансировании проекта. Дело не в зависти ученых-ретроградов. Они и не могли оценить взлет Можайского. Это была всего лишь месть уходящего времени тому, кто посмел жить в будущем.

Кажется, что эти слова Можайского написаны кровью:

“Я желал быть полезным своему Отечеству и занялся разработкой моего проекта, для чего я оставил место своего служения, отказался от другого, тоже выгодного по содержанию и карьере… Сначала я проживал и расходовал небольшие наличные средства, затем делал долги, продавал и закладывал все, что имеет ценное , даже часы и обручальные кольца, но терпя нужду и лишения и не получая того, что правительство дает каждому служащему, т. е. приличное содержание, на которое я имел право по своей тридцатипятилетней полезной службе, по своему чину и потому, что трудился не для своего личного интереса, а для пользы государства и действовал при этом не по личному усмотрению, а по указанию комиссии, назначенной правительством. И только доведенный до крайности, до нищеты, не имея уже приличной офицеру одежды, я просил у правительства не награды, а насущного куска хлеба, которого я не имел и которого мне не давали, но при этом, при доказанных мною бескорыстии и самопожертвовании, без всякого повода к недоверию к словам моим, остались глухи к моей просьбе и еще связали вопрос о куске хлеба для меня с мнением и оценкой моего труда той комиссии, действия которой я имел честь объяснить при сем”.

Спасти честь Александра Можайского мог полет его детища.

И только полет!

От подводных крыльев к экранопланам

— Татьяна Ростиславовна, многие сейчас уже, наверное, подзабыли, что из себя представляют экранопланы. В чём принцип их работы и как они появились?

— Истоки советских экранопланов уходят к подводным крыльям. Мой отец Ростислав Алексеев, занимаясь ими, одновременно для общего развития изучал и аэродинамику. Финансирование в 1940-е годы, после войны, было скромным, поэтому в ВМФ предложили горьковскому заводу «Красное Сормово», где работал Алексеев, взять готовые торпедные катера и поставить их на подводные крылья. В процессе их испытания отец пришёл к выводу, что с корпусом этих катеров что-то не то. Он понял, что нужно искать специальную форму корпуса, которая бы хорошо работала именно с крыльями. И он начал экспериментировать. В результате в 1949 году появился катер в виде профиля крыла, официально он назывался «А-8», а испытатели прозвали его «Лягушка».

— Почему?

— Потому что вёл себя странно и при ходе на подводных крыльях периодически подпрыгивал. Можно сказать, это был предвестник экранопланов. Мы долго искали фотографию этого катера, и недавно она нашлась. Изучая его движение, где-то в 1947—1949 годах отец и обнаружил этот эффект экранирования.

И дальше он начал тщательно изучать всё, что связано с крыльями вблизи поверхности. Авиаторам давно была известна такая неприятная вещь: когда самолёт идёт на посадку или взлетает и ему не хватает полосы, его как бы присасывает к поверхности. И у них это неприятное явление получило название «экранный эффект». То есть на определённой высоте появлялась динамическая подушка и никак нельзя было самолёт от неё оторвать.

— Такой своеобразный магнит?

— Да. Но если в авиации с этим пытались бороться, то Алексеев использовал этот эффект для движения судна в виде самолёта. В первом поколении экранопланов была «самолётная» схема, а второе поколение было построено по схеме «летающее крыло».

Главный конструктор судов на подводных крыльях Ростислав Алексеев РИА Новости Галина Кмит

Помогло ему и то, что он очень долго занимался яхтами. Сам их проектировал, очень хорошо изучил динамику профиля крыла и паруса.

Более предметно он начал заниматься этим направлением где-то в конце 1950-х, первая самоходная модель СМ-1 была построена в 1961 году. Отец лично его пилотировал в первом полёте.

— Правильно ли я понимаю, что своеобразным локомотивом этого нового во всех смыслах направления были военные?

— Да. Так у нас сложилось, что порой сначала финансируются военные программы, а остальное идёт уже на гражданские. Алексеев по натуре не был военным человеком. И когда было финансирование от Минобороны, он всегда, можно сказать, подпольно разрабатывал гражданские проекты. Так было и с подводными крыльями, когда он занимался торпедными катерами, а параллельно думал о пассажирских судах на подводных крыльях. Тогда получилась знаменитая пассажирская «Ракета».

Так же было и с экранопланами. У нас всегда были какие-то свои гражданские разработки, искали на них финансирование, пусть и небольшое.

Кто изобрел самолет?

Разработки Уильяма Хенсона

Данное изобретение можно приписать английскому конструктору Уильяму Хенсону, который в 1849 году получил патент на разработку проекта самолета.

Летательный аппарат Хенсона также обозначали как «паровой воздушный экипаж». Крыло агрегата имело в своем строении лонжероны, нервюры и стойки, все это получило дальнейшее развитие в самолетостроении. Обшивка крыла была двухсторонней, поскольку нервюры имели разную кривизну обводов. Для облегчения конструкции были использованы продольные балки, это позволило сделать крыло пустотелым и более легким.

Летательный аппарат Хенсона

Крыло крепилось к верхней части фюзеляжа. В самом корпусе был установлен двигатель, который приводил в движение два винта толкающего типа. Также фюзеляж имел место для пассажиров и экипажа.

Хвостовое оперение крепилось к задней части корпуса. Оно имело подвижные детали, а именно рули направления, что касается киля, то он был неподвижный. Конструкция аппарата не имела элеронов, в силу чего мог возникать крен, но конструктор решал данную проблему за счет изменения оборотов винтов. Все это творение имело трехосное шасси с передним колесом.

Разработки Николая Афанасьевича Телешова

Что касается Российской Империи, то первый летательный аппарат был предложен конструктором Н.А. Телешовым еще в 1864 году. Проект конструктора имел название «система воздухоплавания», которая по первоначальному замыслу должна иметь возможность перевозки 120 пассажиров на борту. Данный самолет проектировался как цельнометаллический моноплан с крылом, расположенным на верхней части корпуса. Прямоугольное сечение внутренней части фюзеляжа должно было иметь две пассажирские палубы.

Н.А. Телешов — самолет (проект)

Нужно отметить, что предлагаемое крыло имело малое удлинение при больших геометрических параметрах самого фюзеляжа. Крылья имели немного изогнутый профиль и заострения к концам. Двойная обшивка позволила увеличить их прочность при снижении общего веса. За счет ферменной конструкции и системы расчалок крылья должны были выдерживать большие перегрузки.

Управление аппаратом осуществлялось за счет системы рулей направления и высоты. Всю конструкцию в воздух должен был поднять паровой двигатель, который вращал один винт толкающего типа. Нужно отметить, что сама силовая установка была размещена в средней части корпуса, а с винтом ее соединял большой вал. Для смещения центра тяжести в полете машина должна оснащаться дополнительным грузом, который нужно было перемещать с носовой части в хвостовую или наоборот. Самолет не имел собственной системы шасси, поэтому разбег осуществлялся с применением шасси-тележки. Конечно же, все это так и не было воплощено в реальность.

Разработки самолета Александром Федоровичем Можайским

Морской офицер А.Ф. Можайский в конце XIX века активно начал работы по созданию летательного аппарата, который в дальнейшем был изготовлен в натуральную величину. К сожалению, подробные данные об испытаниях сохранить не удалось. Все же некоторые источники утверждают, что полноценный полет так и не состоялся. Максимальным достижением был кратковременный отрыв аппарата с пилотом. В качестве силовой установки использовался паровой двигатель с недостаточной мощностью.

Это далеко не все мировые разработки летательных аппаратов, которые использовали паровые двигатели в качестве силовых установок. Все же основной проблемой неудач была недостаточная база наработок в области аэродинамики и конструирования аппаратов для полета.

Полёт

20 июля 1882 года механик И. Голубев, один из немногих соратников, деливших с Можайским все невзгоды, совершил полёт на самолёте своего шефа, развив скорость 11 м/с. Самолёт был повреждён при посадке, однако это не отменяло успешности полёта. К сожалению, даже несмотря на наличие официальных лиц и публики никакой документальной фиксации полёта не велось. Не были сделаны замеры параметров полёта, не говоря уж о фотосъёмке или официальном протоколе — изобретателю был важен практический результат.

Развить успех Можайскому не удалось. В первую очередь, из-за денег, а во вторую — из-за бюрократического футбола, в ходе которого самолёт пытались сбросить друг на друга Военное министерство и Русское техническое общество.

Путь к первому полету

История создания первого самолета изобилует «белыми пятнами». В ней много неточностей и расхождений. Но есть и факты, установленные точно. Многие из них связаны с обстоятельствами борьбы изобретателя с бюрократией.

Преодоление бюрократических препон

В 1872 году авиаконструктор закончил расчеты подъемной силы и лобового сопротивления для различных условий. Они делались на основе его работы с полетом птиц. Эти исследования привели его к идее «воздухолетательного снаряда», то есть самолета, близкого к современному типу, а не орнитоптера.

В 1876 году изобретатель обратился со своим проектом в Военное министерство за финансированием. Он изначально намеревался сделать свое создание военным – предусматривалась установка на нем прицела для бомбометания. Приближалась война с турками (1877-1878), время было выбрано удачно. В министерстве проект одобрили, но вместо запрошенных 19 тыс. выделили только три.

Авиаконструктор все равно продолжил работу, и через 2 года представил комиссии (уже другого состава) модель будущего самолета. Он был готов перейти к изготовлению образца, способного нести человека, но для этого требовались средства. Комиссия отказала, дав совет насчет орнитоптера.

Не сдаваясь, инженер выхлопотал себе небольшую сумму в 2500 рублей и право на заграничную командировку, что дало ему возможность заказать в Англии двигатели по собственным проектам. За другие материалы и оборудование он доплачивал из собственного кармана. В 1881 году все необходимое было закуплено. Можайский опять попросил в министерстве финансовой помощи (5 тыс.) на осуществление работ, но на этот раз запрос «завернул» лично царь.

Загадки полета

А вот дальше начинаются загадки. Все согласны, что полноценный образец самолета А.Ф.Можайского с человеком на борту была испытана. Но даже дата этого испытания вызывает сомнения. Официально называется день – 20 июля.

А вот годы у разных специалистов почему-то разнятся – от 1882 до 1885.

В отчете, датированном 1884 годом, говорится о проведенных ранее успешных испытаниях «модели». Поэтому при необходимости дать точный ответ на вопрос, когда изобрели самолет, придется назвать 1878-й год. Тогда Можайский получил «привилегию» (патент) на свое изобретение. Но конструкция 1881 года несколько отличалась от заявленной.

По-разному описываются и результаты испытаний. По наиболее популярной версии, первый в мире самолет все же оторвался от земли, разогнавшись на деревянной дорожке с небольшим наклоном, а потом завалился на крыло из-за ошибки пилота. Но есть и мнение, что взлета не произошло совсем, и самолет завалился в процессе разбега.

Оно и понятно – возраст не летный. Первым русским пилотом стал механик, помощник Можайского. Известно, что он получил при аварии неопасные травмы, но нет уверенности в том, как его звали. Многие историки называют имя Н.Голубев. Но другие уверены, что человека с такой фамилией в окружении Можайского не было.

серия пассажирских судов на подводных крыльях

В 1951 году Р.Е. Алексеев и трое его коллег за разработку саморегилируемых подводных крыльев были удостоены сталинской премии. Вдохновленный успехом конструктор предложил министерству гражданского флота создать серию пассажирских судов. В условиях роста объема грузоперевозок этот флот был не рентабельным. Не сразу эта идея была поддержана. Алексеев и его товарищи с энтузиазмом взялись за новое дело.

речной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор»  речной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Ракета»

речной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Ракета»  С приходом к власти в сентябре 1953 года Н. С. Хрущева наращивалось ядерное вооружение, делая ставку на усиление ракетных войск, что привело к сокращению авиации и флота. Началось перераспределение власти, но Алексеев отстоял предприятие у первого секретаря обкома партии.

С приходом к власти в сентябре 1953 года Н. С. Хрущева наращивалось ядерное вооружение, делая ставку на усиление ракетных войск, что привело к сокращению авиации и флота. Началось перераспределение власти, но Алексеев отстоял предприятие у первого секретаря обкома партии.

В июле 1957 года в Москве открылся первый фестиваль молодежи и студентов. Надеясь удивить запад, и показать преимущество социализма Хрущев дал команду Р. Е. Алексееву привезти в столицу первый в мире речной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Ракета». Этот поход стал звездным часом горьковского конструктора. Уникально судно произвело фурор. Словно птица, судно с 60 пассажирами на борту на скорости 32 узла «летело» над рекой. Это совпало с запуском первого в мире искусственного спутника Земли. С тех пор суда Алексеева начали носить космические названия: «Спутник», «Комета», «Метеор». Хрущева заинтересовала конструкция и суда на подводных крыльях стали визитной карточкой Советского Союза. Гидролабораторию, где работали судостроители, преобразовали в «ЦКБ по судам на подводных крыльях», а затем у него появилось собственное производство опытный завод «Волга».

В 1960 году сбылась мечта Р. А. Алексеева — правительство приняло первую программу по строительству быстроходных судов, а через 2 года группе специалистов во главе с главным конструктором вручили «Ленинскую премию». Алексееву без защиты было присвоено звание «Доктор технических наук». Достижения талантливого изобретателя раздражали некоторых чиновников из министерства судостроения.

катер на подводных крыльях «Метеор» в наше время

Вопреки бюрократическим препонам за 26 лет работы «алексеевцы» создали более 8000 морских и речных теплоходов, газотурбоходов и катеров на подводных крыльях семнадцати типов. Даже до сих пор некоторые из них работают на водных магистралях мира.

Чудо-голубь Архита

С незапамятных времен человек стремился увидеть землю оттуда, откуда на нее смотрели птицы. Летать, точнее пытаться взлететь, он начал, подражая им. Для этого нужны крылья, а у крыльев должно быть оперение. Так думал древний мечтатель, провожая взглядом птичью стаю.

Из перьев, склеенных воском, сделал себе крылья мифический античный мастер по имени Дедал

Такие же он изготовил для своего сына Икара, и тот взмыл в небо так высоко, что неосторожно приблизился к светилу, и солнечный жар растопил воск на его крыльях. В людском сознании полет стал неизбежно связываться с падением

Увлекшись полетом, Икар слишком близко подлетел к Солнцу. Воск, связывавший перья его крыльев, растаял. Упав с огромной высоты, сын Дедала погиб в пучине волн.

Падение Икара. П. П. Рубенс. 1636 год

В V-IV веках до н. э. в итальянском городе Таранто жил человек по имени Архит. Был он искушен в науках и искусствах, писал труды по механике, арифметике, астрономии и музыке, дружил с самим Платоном. Семь раз выбирали его стратегом, то есть городским главой и военачальником.

Как-то, наблюдая за птицей в небе, ученый решил изготовить точно такую же из дерева и заставить ее летать, чтобы разгадать секрет механизма, помещенного в птичьей груди и управляющего полетом. Насколько преуспел Архит, сказать сложно. По словам очевидцев, его творение сумело захлопать крыльями, взлететь и преодолеть по воздуху на глазах изумленной толпы около 200 м.

Если не принимать во внимание колоритную подробность о хлопающих крыльях, можно назвать изобретение Архита первой в мире успешной моделью планера (безмоторного летательного аппарата тяжелее воздуха). Архит

Бюст найден при раскопках Геркуланума. Сегодня находится в Национальном археологическом музее Неаполя

Архит. Бюст найден при раскопках Геркуланума. Сегодня находится в Национальном археологическом музее Неаполя

Сегодня об этом событии напоминает лаконичная надпись, оставленная древнеримским писателем Авлом Геллием: «Архит Тарентский, искушенный, помимо прочего, в механике, сделал летающего деревянного голубя».