Лётчики

Содержание:

- Поющая эскадрилья

- Екатерина Буданова

- Иван Никитович Кожедуб

- Лидия Литвяк

- Первые пограничники – Герои Советского Союза

- Григорий Андреевич Речкалов

- Николай Дмитриевич Гулаев

- Екатерина Зеленко

- ТОП-10 лучших самолетов войны

- Военная карьера

- Александр Иванович Покрышкин

- Евгения Руднева

- Александр Иванович Покрышкин

- Советский лётчик, который и без ноги долетел до Берлина

- Женщины-лётчицы

- Трудности и опасности перехода с ранеными лётчиками к партизанам.

- Кирилл Алексеевич Евстигнеев

- Марина Раскова

- Память

- Хирург Е.К Коровина — героический подвиг по спасению лётчиков.

- Летчики-рекордсмены

- Подвиг и обстоятельства гибели

- Кирилл Алексеевич Евстигнеев

- Посмертно награжденные

- Николай Дмитриевич Гулаев

- Интересные факты

- Евдокия Носаль

- «Высоты для катапультирования не хватило»

Поющая эскадрилья

Как отметил военный историк Юрий Кнутов, полк Василия Зайцева отличился не только в воздушных сражениях, но и в области художественной самодеятельности. Существует версия, что именно история одной из эскадрилий 5-го гвардейского истребительного авиаполка натолкнула Леонида Быкова на идею снять знаменитый фильм «В бой идут одни старики».

«В одной из эскадрилий полка существовала такая самодеятельность, которая помогала снять стресс, установить узы боевого товарищества. Такие вещи помогают решать многие психологические проблемы, учат понимать друг друга с полуслова», — подчеркнул эксперт.

Также по теме

«Кошмар для нацистов»: какую роль в истории сыграл дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов

105 лет назад родился дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов. По словам экспертов, он был одним из самых результативных…

По словам Андрея Горбунова, самодеятельность существовала во многих частях Красной армии, но так вышло, что подчинённые Зайцева прославились больше других.

«Музыка стала для лётчиков 5-го гвардейского разрядкой. После кровопролитных тяжёлых боёв, изнурительных перегрузок они брали в руки инструменты и играли музыкальные произведения. Таким образом они хотя бы на время забывали ужасы войны и горечь утрат, возвращаясь в нормальное русло жизни», — отметил сотрудник Музея Победы.

Как рассказал Николай Бодрихин, хотя за всю войну Зайцев ни разу не был сбит врагом в небе, на земле его почему-то преследовали несчастные случаи. Однажды во время войны он травмировался, упав с коня, а затем, осенью 1945 года, в чехословацком городе Брно прославленный лётчик попал в автокатастрофу. Травмы оказались очень серьёзными и тяжело поддавались лечению. Зайцев был списан с лётной службы, а в 1946 году в звании гвардии полковника отправлен в отставку.

После завершения службы Василий Зайцев возглавлял Коломенский аэроклуб, а также некоторое время был директором Коломенского шиноремонтного завода. Умер Василий Зайцев в возрасте 50 лет — 19 мая 1961 года.

- Памятник Василию Зайцеву

«Зайцева высоко ценили однополчане. Список его побед был огромен. Он учил подчинённых беречь товарищей и хорошо знать врага. Он проявил себя одновременно и как великий лётчик, и как отличный организатор. Его боевая работа была бесподобна, он всегда умел удивить необычным ходом и неприятеля, и сослуживцев», — подытожил Николай Бодрихин.

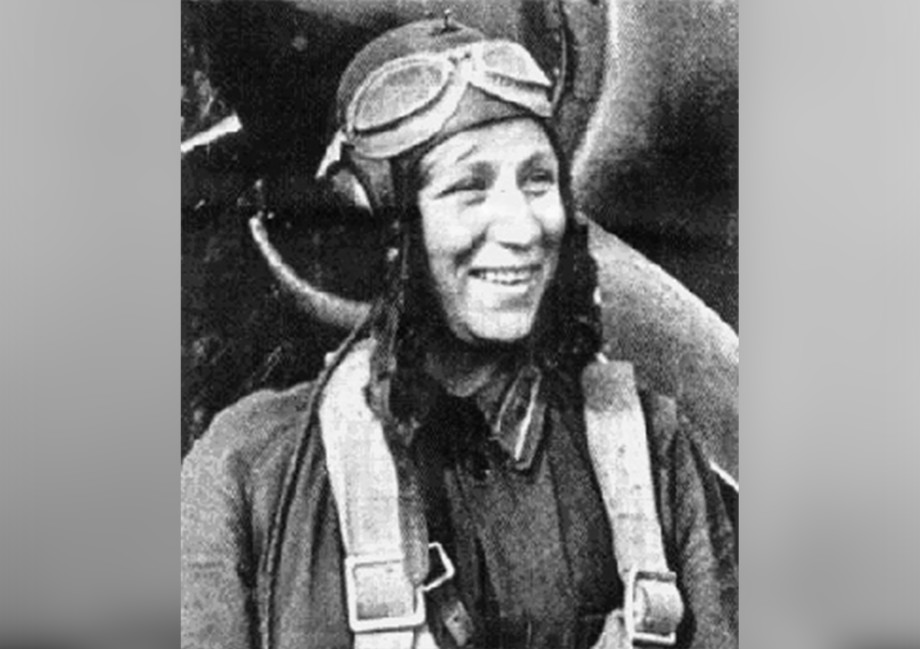

Екатерина Буданова

Екатерина Васильевна служила в составе 73-го Гвардейского истребительного авиационного полка (он же – преобразованный 586-й полк) и одержала в группе 11 личных побед. Она была командиром звена и стала второй по результативности женщиной-истребителем Второй мировой войны. За время своей службы женщина совершила 266 боевых вылетов. 19 июля 1943 года Буданова прикрывала советские самолеты Ил-2 вместе с другими истребителями. Штурм прошел успешно, и группа уже возвращалась домой, когда Екатерина заметила вражеские самолеты позади себя. Девушка была замыкающей, поэтому быстро предупредить товарищей об опасности не получилось. Летчице пришлось в одиночку выступить против трех Ме-190, в итоге ее самолет был подбит. Через 50 лет Екатерина Будановой посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации и назвали в ее честь одну из московских улиц.

Фото: ТАСС (На снимке: (слева направо) Лидия Литвяк и ее боевые подруги Екатерина Буданова и Мария Кузнецова)

Фото: ТАСС (На снимке: (слева направо) Лидия Литвяк и ее боевые подруги Екатерина Буданова и Мария Кузнецова)

Иван Никитович Кожедуб

Иван Никитович Кожедуб родился в селе

Ображиевка Глуховского уезда Черниговской губернии (ныне

Шосткинского района Сумской области Украины). Первая

встреча Кожедуба с авиацией началась в аэроклубе

химико-технологического техникума города Шостка, куда он

поступил после школы. Именно там в апреле 1939 года он

совершил свой первый полёт. Красоты родной земли,

открывшиеся с высоты 1500 метров, произвели на юношу

сильнейшее впечатление и предопределили всю его

дальнейшую жизнь. В начале 1940 года Кожедуб был принят

в Чугуевское военное авиационное училище. По

воспоминаниям однокурсников, летал он много, часто

экспериментировал, оттачивая пилотажное мастерство и

обожал теорию самолётостроения. Полученные во время

учёбы навыки впоследствии очень пригодились Кожедубу:

боевую машину, по словам товарищей, он знал лучше, чем

свои пять пальцев. За всю войну лётчик ни разу не был

сбит, даже сильно повреждённый истребитель он, рискуя

жизнью, всегда возвращал на аэродром. После разгрома

фашистской Германии Кожедуб продолжил обучение, в 1949

году он с отличием закончил Краснознамённую

Военно-воздушную академию. Крепкие знания и богатый опыт

пилота уже очень скоро нашли своё применение. В 1951–52

гг. Кожедуб во время войны в Корее командовал целой

авиационной дивизией, его соколы сбили в том конфликте

258 самолётов неприятеля.

Советская авиация понесла наименьшие потери во Второй Мировой войне из всех воюющих держав — Guns.Ru

Лидия Литвяк

Литвяк и Буданова были лучшими боевыми подругами. Они познакомились на войне и вместе служили в 73-м Гвардейском полку. Лидия Владимировна стала самой результативной женщиной-авиатором Второй мировой войны, в небе над Сталинградом она сбила три немецких самолета. Сослуживцы вспоминали, что Литвяк была необыкновенно красивой и притом скромной. Невысокая белокурая девушка привлекала солдат своей женственностью и обаянием, но никому не отвечала взаимностью: на первом месте у нее была борьба с фашистами. Изначально Лидия планировала стать геологом и даже была в экспедиции в Заполярье, но в качестве основной профессии выбрала авиацию. Попасть на фронт она пыталась с момента начала войны и, ни минуты не раздумывая, подала заявку на вступление в полк Расковой, как только та объявила о наборе. Чтобы точно получить назначение в летчицы, девушке пришлось схитрить – приписать себе дополнительные 100 часов лету. Рассказывают, что во время военной подготовки в Энгельсе Литвяк отпорола мех со своих унт, чтобы сделать воротник для комбинезона. Раскова такую идею не одобрила и заставила вернуть все как было. Чтобы девушке было неповадно, ее даже арестовали на одну ночь. За время своей службы Лидия Литвяк совершила 150 вылетов, лично уничтожив шесть самолетов и аэростат наблюдения и еще 6 самолетов вместе с товарищами. Литвяк всего на несколько дней пережила свою подругу Екатерину Буданову: 1 августа 1943 года она погибла во время воздушного штурма. Ее останки нашли спустя 36 лет и захоронили возле деревни Дмитровка Шахтерского района Донецкой области Украины, а в 1990 году Лидии Литвяк было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Первые пограничники – Герои Советского Союза

Несмотря на то, что в предвоенном СССР положение на границах было более чем напряженным, первые пограничники удостоились высшей награды только в 1938 году.

Это были пятеро бойцов и офицеров Посьетского погранотряда Дальневосточного пограничного округа – того самого, который первым принял удар японских войск у озера Хасан. Трое – Гильфан Батаршин, Петр Терешкин и Иван Чернопятко – дожили до вручения награды, а Василий Виневитин и Алексей Махалин удостоились ее посмертно. Бои у озера Хасан стали одной из самых известных локальных войн 1930-х, а звания Героя Советского Союза за участие в них удостоились в общей сложности 26 человек, в том числе впервые – военные медики и инженеры.

Григорий Андреевич Речкалов

Григорий Андреевич Речкалов родился в

деревне Худяково Ирбитского уезда Пермской губернии

(ныне посёлок Зайково Ирбитского района Свердловской

области). С авиацией он познакомился во время учёбы в

кружке планеристов при фабрично-заводском училище

Верх-Исетского завода Свердовска. В 1937 году он

поступил в Пермскую военную школу лётчиков и

впоследствии с успехом её закончил. В 1939 году в звании

сержанта он был зачислен в 55-й авиационный

истребительный полк в Кировограде.

Основной чертой Речкалова была

настойчивость. Несмотря на то, что медкомиссия

определила у лётчика дальтонизм, он добился права

продолжить службу и в 1941 году был направлен в 55-й

истребительный авиаполк. По словам сослуживцев, Речкалов

отличался довольно неровным характером. Являя образец

дисциплины в одном вылете, в следующем он мог отвлечься

от выполнения главной задачи и столь же решительно

начать преследование случайного противника.

Николай Дмитриевич Гулаев

Николай Дмитриевич Гулаев родился в

станице Аксайская (ныне город Аксай Ростовской области).

Окончил 7 классов неполной средней школы и школу ФЗУ,

вечерами учился в аэроклубе. Это увлечение помогло ему в

1938 году, когда Гулаева призвали в армию.

Лётчика-любителя направили в Сталинградское авиационное

училище, которое он окончил в 1940 году.

Во время войны Гулаев пользовался

репутацией сорвиголовы. В августе 1942 года с ним

приключился инцидент, который показал как отвагу, так и

некую своевольность его характера. У молодого лётчика не

было разрешения на ночные полёты, и когда 3 августа 1942

года в зоне ответственности полка, где служил Гулаев,

появились гитлеровские самолёты, в небо отправились

опытные пилоты. Вместе с ними полетел и Гулаев, который

решил доказать, что он не хуже «стариков». В итоге в

первом же бою, без опыта, без помощи прожекторов

уничтожил немецкий бомбардировщик. Когда Гулаев вернулся

на аэродром, прибывший генерал изрёк: «За то, что

вылетел самовольно, объявляю выговор, а за то, что сбил

вражеский самолёт, повышаю в звании и представляю к

награде».

Екатерина Зеленко

Фото: Википедия

Фото: Википедия

Старший лейтенант Екатерина Ивановна прошла Великую Отечественную войну в составе 135-го ближнебомбардировочного авиаполка. Однако до этого Зеленко прославилась тем, что была единственной женщиной, участвовавшей в Советско-финляндской войне. Женщину наградили орденом Красного Знамени, но ее боевой путь был недолгим. На счету Зеленко 40 боевых вылетов, 12 воздушных боев и один огненный таран вражеского истребителя в воздухе – во время него девушка и погибла 12 сентября 1941 года. За всю историю войны лишь две женщины решились на такой смертельный подвиг: Екатерина Зеленко и Александра Полякова. Уже в современное время имя Екатерины Зеленко получила одна их малых планет Солнечной системы. Кроме того, в память о ней установлены два монумента.

ТОП-10 лучших самолетов войны

Боевые истребители ВОВ — воздушные хищники, которые буквально вырывали победу из пасти фашистской Германии. Их производителями являлись разные страны. Вот самые лучшие летучие участники войны, что повлияли на историю:

- Supermarine Spitfire. Британский немного неуклюжий самолет ничуть не уступал в маневренности немецким. Его странный внешний вид способен ввести в заблуждение — на самом деле только кажется неповоротливым и слишком массивным. С его помощью удалось отбить Англию, поставив Германию на место.

- Heinkel He 111. Это немецкая военная птица, которая изначально позиционировалась, как транспортная. Сыграла роль только в первый год, затем устарела.

- Ла-5. Первый советский самолет, с помощью которого сумели дать отпор таким моделям, как «Мессершмитт» и «Фокке-Вульф». До создания в 1942 году СССР в небе сильно проигрывал.

- North American P-51 Mustang. Американцы выпустили модели по заказу для Англии. Но в деле оказалось, что Мустанги настолько хороши, что США решили использовать их сами.

- Boeing B-17 Flying Fortress. Это наиболее известный американский бомбардировщик. Массивный и величественный, он все же имел недостатки. Много суровых уроков было получено летчиками этой модели от «Люфтваффе».

- Як-9. Самолет сыграл главную роль в войне. Его создавали на основе предыдущих версий «Як-ов», поэтому недостатки почти отсутствуют. Птица настолько хороша, что использовалась в разных качествах (бомбардировщик, сопровождение, разведчик и т. д. ).

- Junkers Ju 87. Изначально эти «Штуки» стали главными летными силами Германии. Они могли пилотировать вертикально вниз, что позволяло вести бомбардировки с максимальной точностью. Со временем выявились уязвимые места, и использование постепенно прекратилось.

- Mitsubishi A6M Zero. Если говорить о ведении военных действий в Тихом океане, это главный самолет. Созданный японцами, он показывал поразительные результаты.

- Messerschmitt Bf.109. Очень маневренный и уверенный истребитель, который погубила малая дальность полета. Но в первые годы войны только он господствовал на небе.

Военная карьера

После окончания авиационного училища Олег был распределен в Киргизию, где начал карьеру летчика-инструктора на аэродроме Кант. Несмотря на то что Кыргызстан стал независимой республикой, он продолжал предоставлять военную базу российским вооруженным силам в соответствии с межгосударственным договором. Там Пешков летал на легком сверхзвуковом фронтовом истребителе третьего поколения МиГ-24.

Олег Пешков и Константин Мурахтин

В 1992 году летчика направили служить на Дальний Восток, где он начал работу в разведывательном полку авиационного гарнизона в Амурской области. Там Олег Анатольевич летал уже на Су-24. Всего за время службы он «приручил» 5 типов военных самолетов.

Карьера Пешкова шла в гору: сначала он возглавил эскадрилью в Приморье, а затем стал начальником службы безопасности Липецкого авиацентра, где проводится обучение авиационного персонала и проходят войсковые испытания министерства обороны России. Отучившись в Военно-воздушной академии имени Ю. Гагарина, Олег Анатольевич в итоге дослужился до звания подполковника.

Александр Иванович Покрышкин

Александр Иванович Покрышкин родился в Новониколаевске (ныне Новосибирск). Он увлекся авиацией в возрасте 12 лет, когда увидел в небе полет самолетов. Впоследствии Покрышкин поступил в 3-ю Военную школу авиатехников, а в конце 1934 года стал старшим авиатехником 74-й Таманской стрелковой дивизии. Однако для того, чтобы стать не авиатехником, а летчиком, Покрышкину пришлось пройти длинный и непростой путь. Чтобы получить эту профессию, он четыре года настойчиво изучал историю полетов и военную историю, физику и математику, физиологию и начертательную геометрию.

Покрышкин написал 39 рапортов командирам с просьбой отпустить его в летное училище, однако каждый раз он получал отказ. Ситуация юношу в корне не устраивала и в сентябре 1938 года во время очередного отпуска за семнадцать дней он освоил двухгодичную программу Краснодарского аэроклуба и экстерном на «отлично» сдал экзамен. Наконец, в свой 40-й рапорт он подложил аттестат об окончании аэроклуба и уже в ноябре 1938 года стал слушателем Качинской военной авиационной школы. Через год он с отличием ее окончил, теперь уже став летчиком.

Пройденный учебный путь стоил того: уже в 1941 году, прослыв виртуозом летного дела, старший лейтенант Покрышкин был назначен заместителем командира эскадрильи. Существует расхожая легенда, что, получив информацию о приближении истребителя этого пилота, немцы начинали передавать друг другу срочные сообщения: «Ахтунг, ахтунг! В небе Покрышкин!».

Евгения Руднева

Фото: Википедия

Фото: Википедия

Евгения Максимовна была одной из самых старших летчиц – на момент заступления на службу ей было 22 года. До войны девушка была студенткой механико-математического факультета Московского университета, но стала гвардии старшим лейтенантом Таманского авиаполка и за время службы совершила 645 боевых вылетов. Девушка уничтожала переправы противника, железнодорожные эшелоны и технику. Руднева участвовала в боях на Северном Кавказе, Таманском и Керченском полуостровах. Еще при жизни она удостоилась звания Героя Советского Союза. Девушка погибла 9 апреля 1944 года при выполнении боевого задания над Керчью Крымской АССР. Там же ее и похоронили, на Воинском мемориальном кладбище.

Александр Иванович Покрышкин

Александр Иванович Покрышкин родился в

Новониколаевске (ныне Новосибирск). Он увлёкся авиацией

в возрасте 12 лет, когда увидел в небе полёт самолётов.

Впоследствии Покрышкин поступил в 3‑ю Военную школу

авиатехников, а в конце 1934 года стал старшим

авиатехником 74‑й Таманской стрелковой дивизии.

Однако для того, чтобы стать

не авиатехником, а лётчиком, Покрышкину пришлось пройти

длинный и непростой путь. Чтобы получить эту профессию,

он четыре года настойчиво изучал историю полётов и

военную историю, физику и математику, физиологию и

начертательную геометрию. Покрышкин написал 39 рапортов

командирам с просьбой отпустить его в лётное училище,

однако каждый раз он получал отказ. Ситуация юношу в

корне не устраивала и в сентябре 1938 года во время

очередного отпуска за семнадцать дней он освоил

двухгодичную программу Краснодарского аэроклуба и

экстерном на «отлично» сдал экзамен. Наконец, в свой

40‑й рапорт он подложил аттестат об окончании аэроклуба

и уже в ноябре 1938 года стал слушателем Качинской

военной авиационной школы. Через год он с отличием её

окончил, теперь уже став лётчиком.

Пройденный учебный путь стоил того: уже

в 1941 году, прослыв виртуозом лётного дела, старший

лейтенант Покрышкин был назначен заместителем командира

эскадрильи. Существует расхожая легенда, что, получив

информацию о приближении истребителя этого пилота, немцы

начинали передавать друг другу срочные

сообщения: «Ахтунг, ахтунг! В небе Покрышкин!».

Советский лётчик, который и без ноги долетел до Берлина

В конце августа 1942 года, в районе города Ржева, бомбардировщик Ильи Антоновича Маликова поразил снаряд немецкого зенитного орудия. При этом пилот получил тяжёлые ранения, однако смог довести повреждённый самолёт до свей территории и посадить его «на брюхо».

Маликов И.А.

В госпитале ему пришлось ампутировать правую ногу. Но на гражданку лётчик не собирался, поэтому в мае 1943 года возвратился в свой полк и снова начал летать. Вначале – на самолёте У-2, выполняя только технические (связные) полёты. А затем – и боевые вылеты на бомбардировщике Пе-2. Боевых вылетов после ампутации ноги он совершил 66. Последние – уже во время Берлинской наступательной операции.

Женщины-лётчицы

Женщины лётчицы Великой Отечественной войны

-

Евдокия Давыдовна Бершанская

С февраля 1942 года была командиром женского 588-го (46-го гвардейского Таманского) ночного легкобомбардировочного полка. Под ее командованием полк совершил 23 672 боевых вылета, сбросил на противника более 3000 т. бомб. Двадцать три летчицы полка стали Героями Советского Союза. В составе этого же полка сражалась с врагом командир эскадрильи, Герой Советского Союза Евдокия Андреевна Никулина. Она совершила 774 ночных боевых вылета. -

Лидия Владимировна Литвяк

Самая результативная женщина-летчица Великой Отечественной войны. Совершила 168 боевых вылетов, в 89 воздушных боях сбила лично 11 самолетов и 1 аэростат-корректировщик противника, еще 3 самолета уничтожила в группе с товарищами. 1 августа 1943 г. погибла в воздушном бою. Ее останки были найдены лишь в 1979 г. и захоронены в братской могиле возле деревни Дмитриевка Шахтерского района. Указом Президента СССР 5 мая 1990 г. ей посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

«Ночные ведьмы»

Трудности и опасности перехода с ранеными лётчиками к партизанам.

…Идти было очень тяжело. От деревни Красавчик ехали две подводы, и я просила подвезти, но нас не взяли. В деревне Желень нас проверили полицаи. Я объяснила им, что мы идём к больной матери в деревню Гнездилово. А там размещался русско-немецкий батальон. Я об этом знала. Один из полицейских говорит:« пусть идут, там их наверняка проверят».

Мы свернули на другую дорогу — к деревне Высокое, где была явочная квартира. Для этого нужно было переправиться через речку Свапа. Мы вымокли основательно.(А был холодный ветер и снег.) Деревня виднелась на горизонте, но идти пришлось ещё долго. Добрались до дома Ксении Петровны Котовой, которая нас радушно встретила, накормила, обогрела. С другой стороны, К.П. Котова ушла узнать в деревне, где есть партизаны. Но в деревне их не было.

Поиск партизан и передача им лётчиков.

Тогда её муж Котов Дорофей Дмитриевич повёз нас в повозке в деревню Б. Боброво. Здесь мы встретили партизан Катю Балабанову, Ивана Тоболина. Мария Венедиктовна, мать Ивана, встретила нас хорошо. Я передала лётчиков партизанам, а мне нужно было спешно возвращаться: предстояла отправка в Германию. Мы поехали в обратный путь с Дорофеем Дмитриевичем Котовым. Он подвёз меня немного, насколько смог.

Последние 20 километров (!ночью) я прошла пешком. Я успела придти в деревню к утру и присоединилась к колонне людей, угоняемых в Германию. А на следующий день совершила побег из колонны.

Кирилл Алексеевич Евстигнеев

Кирилл Алексеевич Евстигнеев родился в

селе Хохлы Птиченской волости Челябинского

уезда Оренбургской губернии (ныне деревня Хохлы

Кушмянского сельсовета Шумихинского района Курганской

области). По воспоминаниям односельчан, он рос крепким и

очень выносливым мальчиком.

Занятия в аэроклубе Евстигнеев совмещал

с работой на Челябинском тракторном заводе. Позднее он

закончил Бирмскую военную школу лётчиков. Наблюдая за

лёгким и точным каскадом исполняемых им в воздухе фигур,

было трудно предположить, что Евстигнеев страдает

недугом, имея который, запрещалось служить в авиации, —

язвенной болезнью. Однако, как и другой лётчик-ас

Речкалов, Естигнеев проявил настойчивость и добился

того, чтобы его оставили на службе. Мастерство пилота

было так высоко, что, по рассказам сослуживцев, он мог

приземлить истребитель на одно колесо или же на

расчищенную от снега узкую дорожку между двумя метровыми

ледяными барьерами.

Аргументы и факты — 03.05.2015.

Марина Раскова

Фото: Википедия

Фото: Википедия

К началу войны Марина Михайловна уже была прославленным штурманом: она работала в аэронавигационной лаборатории и участвовала в перелетах на большие расстояния. Будучи героем Советского Союза, именно она в 1941 году лично обратилась в ЦК ВКП(б) с просьбой разрешить ей сформировать женский авиационный полк. Ее идею поддержали, а желающих вступить в ряды летчиц оказалось настолько много, что пришлось формировать сразу три полка: 586-й истребительный, 587-й бомбардировочный и 588-й ночной легкобомбардировочный. Добровольцев искали в аэроклубах, партийных организациях. Специально созданному для отбора женщин отделу кадров приходилось нелегко: им нужно было выбирать строго и вдумчиво, отказывая еще совсем юным девушкам, которые, как им казалось, не были готовы взвалить на себя тяготы войны. Майор Марина Раскова во время войны возглавила бомбардировочный полк, на его вооружении находился новейший по тем временам пикирующий бомбардировщик Пе-2. Женщина погибла в авиационной катастрофе во время одной из боевых миссий, ее похоронили у Кремлевской стены.

Память

- Памятник Олегу Пешкову в авиационном гарнизоне Возжаевка Амурской области, в Липецке и на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

- Навечно зачислен в список личного состава пятой роты Екатеринбургского суворовского военного училища.

- Мемориал Олега Пешкова в Арсеньеве Приморского края.

- Липецкая школа № 30 имени Героя России Олега Пешкова.

- Самолет Су-34 с бортовым номером 10 и рейсовый автобус в Иркутске носят имя летчика.

- Три именные стипендии имени О. Пешкова для обучающихся в Алтайской школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой.

- Художественный фильм «Небо». Актер Игорь Петренко.

- Стихотворение «Извинения великому русскому народу», поэт Хюсейн Хайдар.

Хирург Е.К Коровина — героический подвиг по спасению лётчиков.

Хирург Е.К Коровина

Раненые лётчики находились в районной больнице, которую использовали в качестве госпиталя для военнопленных.

Их удалось выкрасть из госпиталя Курским подпольщицам Ане Бочаровой и Зое Емельяновой, благодаря лечащему врачу Евгении Калиниковне Коровиной. Аня и Зоя достали и принесли лётчикам одежду. Примечательно, что лечащий врач Коровина Евгения Калиниковна посодействовала и передала одежду по назначению. (Кстати, Коровина Е.К. многим спасла жизнь – и лётчикам, и танкистам, работала хирургом в больнице и хорошо помогала партизанам).

Дочь Е.К. Коровиной Татьяна Николаевна Суковатых рассказала в своих воспоминаниях, что её мама Е.К. Коровина была уникальным человеком. Когда немцы пришли в больницу за летчиками, она ответила «умерли.» И немцы ей верили без проверки, так она умела действовать на психику. Эти способности помогли выжить и ей, и дочери Тане.

Впоследствии Е.К. Коровина была награждена орденом Красной Звезды.

Летчики-рекордсмены

После «челюскинской семерки» высшую награду получили еще четыре летчика. 28 сентября 1934 года легендарный пилот Михаил Громов удостоился высокого звания за рекордный по дальности полет по замкнутому маршруту. Этот полет занял у Громова и его экипажа два дня, а покрытое расстояние составило более 12 000 км. Такое достижение вывело Михаила Громова, и без того пользовавшегося славой одного из лучших советских пилотов, на первую строчку этого списка.

Фото: Герой Советского Союза летчик Михаил Громов. (ТАСС)

Спустя почти два года, 24 июля 1936 года высшей награды были удостоены сразу трое летчиков: командир экипажа Валерий Чкалов, штурман Александр Беляков и второй пилот Георгий Байдуков за рекордный перелет через Северный полюс в США. Именно этот полет позволил Чкалову потеснить Громова с вершины летной славы и оставаться там до самой гибели в декабре 1938 года во время испытаний истребителя И-180.

Подвиг и обстоятельства гибели

О том, что в 2015 году Пешков отправляется в Сирию, знали немногие. Брату Олег просто сказал, что едет в командировку. Жене сообщил коротко и по делу. Будучи верующим человеком, сходил к священнику за благословением.

Это была первая военная кампания в жизни летчика, который уже намеревался переводиться в гражданскую авиацию. Но офицерский долг оказался превыше всего: сказал «лечу», хоть жена с дочерью и проплакали всю ночь.

24 ноября 2015-го фронтовой бомбардировщик из России совершал боевой вылет в небе над Сирией и был подбит истребителем из Турции. Пилотом Су-24 оказался Олег Пешков, а его штурманом — Константин Мурахтин. Оба члена экипажа катапультировались, однако приземлиться живым смог только штурман: Пешкова боевики расстреляли в воздухе.

Памятник на могиле Олега Пешкова

Причиной смерти летчика стали 8 пулевых ранений. Его тело сначала доставили в турецкую столицу, а затем спецрейсом Минобороны России переправили на родину. Погибшего героя провожал к дому воздушный эскорт истребителей.

Похороны Олега Анатольевича состоялись в Липецке и проводились согласно воинским ритуалам погребения. К могиле героя часами несли цветы сослуживцы и жители города. После смерти Пешкова липчане вышли на митинг у памятника героям, чтобы воздать честь погибшему земляку.

Кирилл Алексеевич Евстигнеев

Кирилл Алексеевич Евстигнеев родился в селе Хохлы Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии (ныне деревня Хохлы Кушмянского сельсовета Шумихинского района Курганской области). По воспоминаниям односельчан, он рос крепким и очень выносливым мальчиком. Занятия в аэроклубе Евстигнеев совмещал с работой на Челябинском тракторном заводе. Позднее он закончил Бирмскую военную школу летчиков. Наблюдая за легким и точным каскадом исполняемых им в воздухе фигур, было трудно предположить, что Евстигнеев страдает недугом, имея который, запрещалось служить в авиации, – язвенной болезнью. Однако, как и другой летчик-ас Речкалов, Естигнеев проявил настойчивость и добился того, чтобы его оставили на службе. Мастерство пилота было так высоко, что, по рассказам сослуживцев, он мог приземлить истребитель на одно колесо или же на расчищенную от снега узкую дорожку между двумя метровыми ледяными барьерами.

Посмертно награжденные

По результатам боев в Испании впервые в истории высшей государственной награды СССР были удостоены представители иного, чем ВВС, рода войск – танкисты.

Стоит отметить, что Семен Осадчий, который в Испании был известен под псевдонимом Симон, получил высшую награду в том числе и за то, что совершил первый в истории танковый таран.

В указе от 31 декабря 1936 года впервые были упомянуты награжденные высшей наградой посмертно. Почти половина награжденных – 8 человек – не дожили до присвоения высокого звания. Помимо летчика Примо Джибелли и героев-танкистов, в числе первых посмертно награжденных были также летчики Владимир Бочаров, Петр Десницкий, Константин Ковтун и Сергей Тархов.

Николай Дмитриевич Гулаев

Николай Дмитриевич Гулаев родился в станице Аксайская (ныне город Аксай Ростовской области). Окончил 7 классов неполной средней школы и школу ФЗУ, вечерами учился в аэроклубе. Это увлечение помогло ему в 1938 году, когда Гулаева призвали в армию. Летчика-любителя направили в Сталинградское авиационное училище, которое он окончил в 1940 году. Во время войны Гулаев пользовался репутацией сорвиголовы. В августе 1942 года с ним приключился инцидент, который показал как отвагу, так и некую своевольность его характера. У молодого летчика не было разрешения на ночные полеты, и когда 3 августа 1942 года в зоне ответственности полка, где служил Гулаев, появились гитлеровские самолеты, в небо отправились опытные пилоты. Вместе с ними полетел и Гулаев, который решил доказать, что он не хуже «стариков». В итоге в первом же бою, без опыта, без помощи прожекторов уничтожил немецкий бомбардировщик. Когда Гулаев вернулся на аэродром, прибывший генерал изрек: «За то, что вылетел самовольно, объявляю выговор, а за то, что сбил вражеский самолет, повышаю в звании и представляю к награде».

Интересные факты

Советские и фашистские самолеты ВОВ использовались с первого дня наступления Германии. С ними связано много интересных фактов. Изначально на небе превосходство было у немцев. Большинство самолетов, которые они создавали в качестве пассажирских, планировались совместно с военными действиями, поэтому страна-агрессор была подготовлена, чем вынудила остальных участников быстрее подстраиваться под ход событий.

Первый советский военный самолет Ла-5 создавался на скорую руку. Перед конструкторами стояла задача создать такую модель, с помощью которой можно было хотя бы немного дать отпор фашистам. Примечательно, что истребитель не имел никакой панели приборов, и летчики должны были ориентироваться только по горизонту, что открывался перед ними в окне. Тем не менее устройство оказалось удачным, и с его помощью захватчики впервые почувствовали противовес.

Другой выдающийся советский самолет — ИЛ-2 стал действительно легендарным. Его примечательной особенностью стал высокий уровень защищенности. Он появился в середине войны и сразу продемонстрировал свою профпригодность. Конструкция настолько хороша, что все модели могли снова отправляться в полет после легкого ремонта. А некоторые даже вылетали трижды или четырежды без починок и перерывов. Один из таких штурмовиков после приземления поразил солдат — на его поверхности было около 600 следов вражеских попаданий. Техническая часть и летчик не пострадали.

Евдокия Носаль

Евдокия Ивановна начинала свой боевой путь с обычного пилота, затем за боевые заслуги ее назначили командиром звена, а после – заместителем командира эскадрильи. Носаль работала в авиации еще до войны: она была инструктором Николаевского аэроклуба. В составе 46-го Гвардейского Таманского полка женщина совершила 354 боевых вылета. Дусю, как ее ласково называли сослуживцы, дважды наградили орденом Красной Звезды за то, что в 1942 она разрушила несколько немецких переправ через реки и взрывала лагеря противников на оккупированной территории. Ночью 23 апреля 1943 года Дуся в последний раз поднялась в небо. Во время операции над Новороссийском в кабине летчицы разорвался осколок снаряда. Евдокия Носаль стала первой девушкой в Таманском полку, посмертно удостоенной звания Героя Советского Союза.

«Высоты для катапультирования не хватило»

Спустя десять минут после взлёта у Як-28П, который пилотировали Капустин и Янов, отказал первый двигатель, а потом и второй. Подобное в авиации происходит редко, так как обе силовые установки представляют собой автономно работающие друг от друга агрегаты.

Причиной ЧП с истребителем, как установила комиссия по расследованию происшествия, послужил «конструктивно-производственный дефект». Как пояснили эксперты, период холодной войны характеризовался большим количеством авиационных инцидентов. Угроза крупномасштабного конфликта вынуждала потенциальных противников спешить с поставками в войска новых типов боевых самолётов. В результате далеко не все образцы техники получали надлежащий уровень инженерно-технического обеспечения.

Также по теме

«Особое впечатление произвели танки и самоходная артиллерия»: 75 лет со дня проведения парада союзных войск в Берлине

75 лет назад в центре Берлина прошёл парад войск союзников, ознаменовавший завершение Второй мировой войны. В нём приняли участие…

Отказ двигателей на Як-28П произошёл на высоте порядка 4000 м. Капустин и Янов решили перезапустить силовые агрегаты с помощью системы автономного запуска и кислородной подпитки, но эта попытка не принесла результата.

Капустин приказал Янову катапультироваться, но штурман заявил, что покинет кабину только вместе с командиром. Кроме того, старший лейтенант осознавал, что его катапультирование нарушит аэродинамику истребителя, усложнив его управление.

Между тем перед глазами лётчиков раскинулись жилые кварталы Восточного Берлина — лётчики случайно оказались прямо над столицей ГДР.

Как отмечает Винокуров, Капустин и Янов осознавали высокую вероятность гибели гражданского населения Берлина при катапультировании. К тому же Як-28П летел с почти полными топливными баками.

Офицеры надеялись найти безлюдную местность и катапультироваться, но на выбор подходящей локации времени было немного.

В итоге на пикирующем истребителе советские лётчики пересекли границу Западного Берлина, рассчитывая утопить Як-28П в озере Штёссензее, успев при этом покинуть кабину. Однако реализовать такой план было практически невозможно — катапультные кресла истребителя могли сработать только на высоте более 150 м.

- Западный Берлин времён холодной войны

- AFP

«Я работал на 25-этажном здании. В 15 часов 45 минут из мрачного неба вылетел самолёт. Я увидел его на высоте примерно 1,5 тыс. м. Машина начала падать, затем поднялась, вновь падала и вновь поднималась. И так трижды. Очевидно, пилот пытался выровнять самолёт», — описывал попытки советских лётчиков справиться с управлением Як-28П один из очевидцев катастрофы в Западном Берлине.

С большим трудом Капустин и Янов смогли поднять Як-28П над расположенной перед озером дамбой, но следом за этим самолёт начал стремительно терять высоту и упал в воду.

«Ради спасения жизней гражданского населения Берлина наши лётчики приняли решение предпринять все возможные меры, чтобы увести падающий самолёт от жилых построек. Но пока выполнялись манёвры, машина оказалась на высоте, непригодной для катапультирования», — прокомментировал обстоятельства подвига советских офицеров Сергей Суворов.