Сравнение бопс и кумулятивных бч

Содержание:

- ОФ снаряды: изменения механики нанесения урона

- Достоинства и недостатки

- Преимущества и недостатки кумулятивных боеприпасов

- Механизм действия кумулятивного заряда

- Интересные факты

- Бронебойный подкалиберный снаряд и его описание

- Кумулятивный снаряд: принцип действия

- Термобарическое оружие

- Где используется

- Что такое кумулятивное оружие

- 2.1. Осколочные боеприпасы

- Смертельная воронка

- Реферат патента 1999 года КУМУЛЯТИВНЫЙ БОЕПРИПАС

- Развертывание

ОФ снаряды: изменения механики нанесения урона

1. Осколочно-фугасные снаряды будут наносить урон в точке попадания.При пробитии брони противника ничего не поменяется: если снаряд попадёт внутрь машины, то нанесёт большой урон. Если бронепробиваемости окажется недостаточно, урон будет рассчитываться только в точке соприкосновения с бронёй. После того как снаряд сдетонирует, внутри машины образуются отколы брони. Разлетаясь внутри бронекорпуса, они смогут выводить из строя модули и членов экипажа, а также наносить повреждения самой броне. Радиус действия отколов брони будет таким же, как радиус разлёта осколков в прежней системе.

* При использовании осколочно-фугасных снарядов помните: если снаряд достигнет брони, он нанесёт урон. Теперь количество урона будет зависеть от толщины брони в точке попадания снаряда: чем тоньше броня и чем меньше её номинальное значение, тем больше урон. И наоборот — чем толще броня в точке попадания, тем меньше урона будет наносить снаряд при её непробитии.

Как и при использовании бронебойных снарядов, игрокам придётся выцеливать уязвимые места и ждать нужного момента, чтобы нанести максимальный урон. В итоге стрельба фугасами по хорошо бронированным участкам машины станет менее эффективной — наносить урон в прежних объёмах будет невозможно.

2. Осколочно-фугасные снаряды смогут пробивать экраны, а также гусеницы и колёса в точке попадания.К тому же они смогут пробивать небольшие и разрушаемые препятствия, такие как заборы, разрушаемые постройки и т.д. Это вполне соответствует изменению модели нанесения урона ОФ снарядом с зоны поражения на точку попадания.

Когда ОФ снаряд пробивает экран, его показатель бронепробиваемости уменьшается. Шансы пробить броню снижаются, ведь действие снаряда «ослаблено». Пробитие произойдёт только в случае с очень тонкой бронёй. Если ОФ снаряд пробивает экран и взрывается на броне, начинает работать та самая механика отколов брони, гарантирующая нанесение урона. Объём повреждений будет зависеть от толщины бронелиста, на котором разорвался фугасный снаряд.

В отличие от предыдущей версии механики нанесения урона, в обновлении 1.13 мы добавили возможность пробивать экраны, внешние модули и разрушаемые объекты. Однако после пробития объекта бронепробиваемость ОФ снарядов будет уменьшаться на величину, равную толщине препятствия, умноженной на специальный коэффициент.

** Будет два разных коэффициента потери бронепробиваемости: ×1 для разрушаемых объектов и ×3 для экранов, гусениц, колёс и внешних модулей. Это значит, что после пробития экрана с 20-мм бронёй фугасный снаряд потеряет 60 мм своей бронепробиваемости, а попытка пробить основную броню машины будет рассчитываться с учётом этого уменьшенного значения.

В результате вероятность получения урона через основную броню после пробития экрана значительно снизится, особенно для техники со скромным бронированием бортов. Вероятность получения большого фугасного урона при пробитии вашей машины ОФ снарядом также будет ниже.

*** Если фугас не пробивает экран и, следовательно, не достигает брони, он вообще не нанесёт урона. Чтобы эффективно стрелять ОФ снарядами через экраны, вам необходимо учитывать их толщину и наклон.

Если фугас пробивает гусеницы, экраны и колёса, но за ними нет брони, он не нанесёт урона. Если броня есть, урон будет нанесён.

Достоинства и недостатки

Какими же преимуществами отличаются кумулятивные снаряды. В первую очередь к их плюсам военные относят то, что, в отличие от подкалиберных, способность их пробивать броню не зависит от их скорости. Такими снарядами можно стрелять в том числе и из легких орудий. Также такие заряды достаточно удобно использовать в реактивных грантах. К примеру, именно таким образом ручной противотанковый гранатомет РПГ-7. Кумулятивная струя такого оружия броню танков с высокой эффективностью. На вооружении российский гранатомет РПГ-7 стоит еще и сегодня.

Заброневое действие кумулятивной струи может быть очень разрушительным. Очень часто она убивает одного или двух членов экипажа и вызывает взрыв запасов боеприпасов.

Основным же недостатком такого вооружения считается неудобство его применения «артиллерийским» способом. В большинстве случаев в полете снаряды стабилизируются вращением. В кумулятивных же боеприпасах оно может вызывать разрушение струи. Поэтому военные инженеры всячески добиваются снижения вращения таких снарядов в полете. Применяться для этого могут самые разные способы.

К примеру, в таких боеприпасах может применяться специальная текстура облицовки. Также для у снаряды этого типа часто дополняются вращающимся корпусом. В любом случае применять такие заряды удобнее все же в низкоскоростных боеприпасах или вообще неподвижных. Это могут быть, к примеру, реактивные гранаты, снаряды легких пушек, мины, ПТУРы.

Преимущества и недостатки кумулятивных боеприпасов

Подобные боеприпасы имеют как сильные стороны, так и недостатки. К их несомненным достоинствам можно отнести следующее:

высокая бронебойность;

бронепробиваемость не зависит от скорости боеприпаса;

мощное заброневое действие.

У калиберных и подкалиберных снарядов бронепробиваемость напрямую связана с их скоростью, чем она выше, тем лучше. Именно поэтому для их применения используются артиллерийские системы. Для кумулятивных боеприпасов скорость не играет роли: кумулятивная струя образуется при любой скорости столкновения с мишенью. Поэтому кумулятивная боевая часть – идеальное средство для гранатометов, безоткатных орудий и противотанковых ракет, бомб и мин. Более того, слишком высокая скорость снаряда не дает образоваться кумулятивной струе.

Попадание кумулятивного снаряда или гранаты в танк часто приводит к взрыву боекомплекта машины и полностью выводит ее из строя. Экипаж при этом практически не имеет шансов на спасение.

Кумулятивные боеприпасы имеют весьма высокую бронебойность. Некоторые современные ПТРК пробивают гомогенную броню с толщиной более 1000 мм.

Недостатки кумулятивных боеприпасов:

довольно высокая сложность изготовления;

сложность применения для артиллерийских систем;

уязвимость перед динамической защитой.

Снаряды нарезных орудий стабилизируются в полёте за счет вращения. Однако центробежная сила, которая возникает при этом, разрушает кумулятивную струю. Придуманы разные «хитрости», для того чтобы обойти эту проблему. Например, в некоторых французских боеприпасах вращается только корпус снаряда, а его кумулятивная часть устанавливается на подшипниках и остается неподвижной. Но практически все решения этой проблемы значительно усложняют боеприпас.

Боеприпасы для гладкоствольных орудий, наоборот, имеют слишком высокую скорость, которая недостаточна для фокусирования кумулятивной струи.

Именно поэтому боеприпасы с кумулятивные боевые части более характерны для низкоскоростных или неподвижных боеприпасов (противотанковые мины).

Против подобных боеприпасов существует довольно простая защита – кумулятивная струя рассеивается с помощью небольшого контрвзрыва, который происходит на поверхности машины. Это так называемая динамическая защита, сегодня этот способ применяется очень широко.

Чтобы пробить динамическую защиту используется тандемная кумулятивная боевая часть, которая состоит из двух зарядов: первый устраняет динамическую защиту, а второй – пробивает основную броню.

Сегодня существуют кумулятивные боеприпасы с двумя и тремя зарядами.

Механизм действия кумулятивного заряда

Кумулятивная струя

После взрыва капсюля-детонатора заряда, возникает детонационная волна, которая перемещается вдоль оси заряда.

Волна, распространяясь к облицовке поверхности конуса, схлопывает её в радиальном направлении, при этом в результате соударения частей облицовки давление в ней резко возрастает. Давление продуктов взрыва, достигающее порядка 1010Па (105 кгс/см²), значительно превосходит предел текучести металла, поэтому движение металлической облицовки под действием продуктов взрыва подобно течению жидкости, которое, однако, обусловлено не плавлением, а пластической деформацией.

Аналогично жидкости, металл облицовки формирует две зоны: большой по массе (порядка 70—90 %) медленно двигающийся «пест» и меньшую по массе (порядка 10—30 %) тонкую (порядка толщины облицовки) гиперзвуковую металлическую струю, перемещающуюся вдоль оси симметрии заряда, скорость которой зависит от скорости детонации взрывчатого вещества и геометрии воронки. При использовании воронок с малыми углами при вершине возможно получить крайне высокие скорости, но при этом возрастают требования к качеству изготовления облицовки, так как повышается вероятность преждевременного разрушения струи. В современных боеприпасах используются воронки со сложной геометрией (экспоненциальные, ступенчатые и др.) с углами в диапазоне от 30 до 60°; скорость кумулятивной струи при этом достигает 10 км/с.

| Процесс запрессовки медной облицовочной юбки, она же в виде готового изделия и внутри снаряженного боеприпаса в разрезе |

Поскольку при встрече кумулятивной струи с бронёй развивается очень высокое давление, на один-два порядка превосходящее предел прочности металлов, то струя взаимодействует с бронёй в соответствии с законами гидродинамики, то есть при соударении они ведут себя как идеальные жидкости. Прочность брони в её традиционном понимании в этом случае практически не играет роли, а на первое место выходят показатели плотности и толщины бронирования.

Теоретическая пробивная способность кумулятивных снарядов пропорциональна длине кумулятивной струи и квадратному корню отношения плотности облицовки конуса (воронки) к плотности брони. Практическая глубина проникновения кумулятивной струи в монолитную броню у существующих боеприпасов варьируется в диапазоне от 1,5 до 4 калибров.

При схлопывании конической оболочки скорости отдельных частей струи оказываются различными, и струя в полёте растягивается. Поэтому небольшое увеличение промежутка между зарядом и мишенью увеличивает глубину пробивания за счёт удлинения струи. Однако при значительных расстояниях между зарядом и мишенью непрерывность струи нарушается, что снижает бронебойный эффект. Наибольший эффект достигается на так называемом «фокусном расстоянии», на котором струя максимально растянута, но ещё не разорвана на отдельные фрагменты. Для выдерживания этой дистанции используют различные типы наконечников соответствующей длины.

При перемещении в твёрдой среде градиентно разорванная кумулятивная струя самоцентрируется, а диаметр трека по мере удаления от точки фокуса уменьшается. При движении разорванной на фрагменты кумулятивной струи в жидкостях и газах каждый фрагмент перемещается по собственной траектории, а диаметр трека по мере удаления от точки фокуса увеличивается. Этим объясняется резкое снижение пробивной способности высокоградиентных кумулятивных струй при использовании противокумулятивных экранов.

Использование заряда с кумулятивной выемкой без металлической облицовки снижает кумулятивный эффект, так как вместо металлической струи действует струя газообразных продуктов взрыва; однако при этом достигается значительно более сильное заброневое действие.

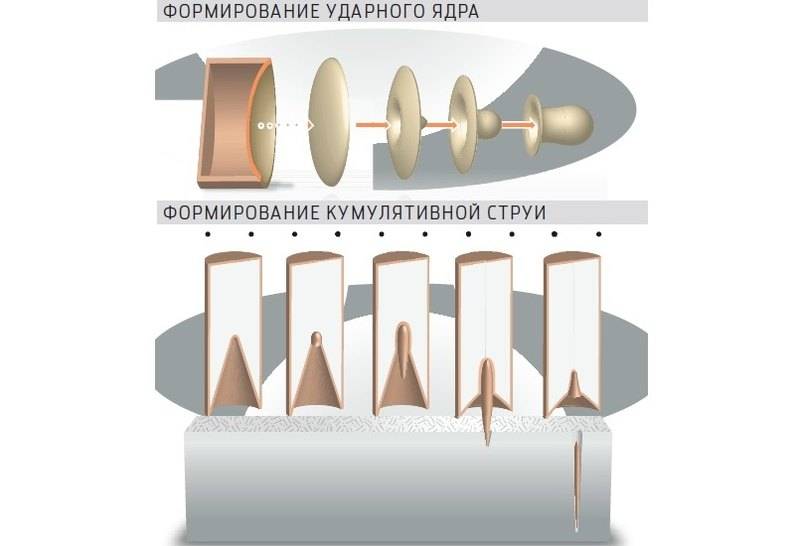

Ударное ядро

Основная статья: Ударное ядро

Ударное ядро — компактная металлическая форма, напоминающая пест, образующаяся в результате сжатия металлической облицовки кумулятивного заряда продуктами его детонации.

Для образования ударного ядра кумулятивная выемка имеет тупой угол при вершине или форму сферического сегмента переменной толщины (у краёв толще, чем в центре). Под влиянием ударной волны происходит не схлопывание конуса, а выворачивание его «наизнанку». Полученный снаряд диаметром в четверть и длиной в один калибр (первоначальный диаметр выемки) разгоняется до скорости 2,5 км/с. Бронебойное действие ядра ниже, чем у кумулятивной струи, но зато сохраняется на расстоянии до 1000 калибров. В отличие от кумулятивной струи, состоящей лишь из 15 % массы облицовки, ударное ядро образуется из 100 % её массы.

Интересные факты

- Первоначально кумулятивные снаряды назывались бронепрожигающими, так как считалось (исходя из формы пробитой воронки), что они именно прожигают броню. В реальности же при подрыве заряда температура облицовки достигает всего лишь 200—600 °C, что значительно ниже температуры её плавления.

- Распространено мнение, что при попадании кумулятивной струи в танк или иную броневую цель находящиеся внутри погибают от баротравмы при резком повышении давления в замкнутом объеме после пробития брони, и это одна из причин, почему десант БМП предпочитает ездить снаружи, на верхнем листе, а не внутри машины, а также поэтому некоторые танкисты предпочитают езду с открытыми люками, для сброса давления. В реальности же всё наоборот: расширяющиеся газы сдетонировавшего кумулятивного заряда не могут проникнуть за пробитую броню в образовавшееся небольшое отверстие, а вот открытые люки приводят к «затеканию» ударной волны и поражению экипажа.

Бронебойный подкалиберный снаряд и его описание

Как мы уже отметили выше, подобные боеприпасы идеально подходят для стрельбы по танкам. Интересно то, что подкалибер не имеет привычного нам взрывателя и взрывчатого вещества. Принцип действия снаряда полностью основан на его кинетической энергии. Если сравнить, то это что-то похожее на массивную высокоскоростную пулю.

Состоит подкалибер из катушечного корпуса. В него вставляется сердечник, который зачастую выполняют в 3 раза меньшего размера, нежели калибр орудия. В качестве материала для сердечника используются металлокерамические сплавы высокой прочности. Если раньше это был вольфрам, то сегодня более популярен обедненный уран по целому ряду причин. Во время выстрела всю нагрузку воспринимает на себя поддон, тем самым обеспечивая начальную скорость полета. Так как вес такого снаряда меньше, нежели обычного бронебойного, за счет уменьшения калибра удалось добиться увеличения скорости полета. Речь идет о существенных значениях. Так, оперенный подкалиберный снаряд летит со скоростью 1 600 м/с, в то время как классический бронепробивающий – 800-1 000 м/с.

Кумулятивный снаряд: принцип действия

В боевой части заряда делается воронкообразное углубление, которое облицовывается слоем металла толщиной в один или несколько миллиметров. Данная воронка повернута широким краем к мишени.

После детонации, которая происходит у острого края воронки, взрывная волна распространяется к боковым стенкам конуса и схлопывает их к оси боеприпаса. При взрыве создается огромное давление, которое превращает металл облицовки в квазижидость и под огромным давлением перемещает ее вперед вдоль оси снаряда. Таким образом образуется струя металла, которая движется вперед с гиперзвуковой скоростью (10 км/с).

Следует отметить, что при этом металл облицовки не плавится в традиционном понимании этого слова, а деформируется (превращается в жидкость) под огромным давлением.

Когда струя металла входит в броню, прочность последней не имеет никакого значения. Важна ее плотность и толщина. Пробивная способность кумулятивной струи зависит от ее длины, плотности материала облицовки и материала брони. Максимальное проникающее действие возникает при взрыве боеприпаса на определенном расстоянии от брони (оно называется фокусным).

Взаимодействие брони и кумулятивной струи происходит по законам гидродинамики, то есть давление столь велико, что самая крепкая танковая броня при попадании на нее струи ведет себя как жидкость. Обычно кумулятивный боеприпас может пробить броню, толщина которой составляет от пяти до восьми его калибров. При облицовке из обедненного урана бронебойное действие увеличивается до десяти калибров.

Термобарическое оружие

При взрыве фугасного заряда вне зависимости от его происхождения и конструкции происходит быстрое локализованное высвобождение энергии. Формирование взрывной волны, излучение тепла, разрыв корпуса, сообщение ускорения осколкам — все эти процессы проходят с поглощением энергии.

Значительная часть энергии осколочно-фугасных БЧ расходуется на разрыв корпуса и сообщение ускорения осколкам, которые являются наиболее эффективным средством поражения живой силы на открытом пространстве. С другой стороны БЧ или фугасные заряды, предназначенные для использования против различных сооружений, имеют очень тонкий корпус или не имеют его вообще. Ударная волна является их основным поражающим фактором. Термобарическая БЧ также имеет очень тонкий корпус, и при ее взрыве создается ударная волна и зона горения.

Детонацию термобарической БЧ можно рассматривать как три отдельных, но тесно связанных процесса:

— начальная реакция детонации длительностью несколько микросекунд (происходит без взаимодействия с окружающим воздухом);

— реакция догорания больших частиц топлива длительностью несколько сотен микросекунд (процесс неполного сгорания со смешиванием в воздухе недоокисленной горючей смеси при большой температуре);

— реакция детонации длительностью несколько миллисекунд после того, как недоокисленная горючая смесь при большой температуре смешивается с окружающим воздухом.

На процесс высвобождения энергии влияет скорость ударной волны ВВ. Используемые в термобарических БЧ ВВ имеют такую же скорость ударной волны (3-4 км/с), как и ВВ, используемые в минах, однако значительно более низкую, чем фугасные ВВ снарядов (обычно 8 км/с). Используемые обычно в термобарических БЧ взрывчатые вещества носят название “ВВ с отрицательным кислородным балансом”. Это означает, что для полного сгорания заряда необходим кислород из окружающего воздуха.

Таким образом, по составу термобарические ВВ можно назвать гибридными, так как они сочетают в себе характеристики фугасного ВВ и ВВ на основе топливно-воздушной взрывчатой смеси. Точнее, эго фугасные заряды, горение которых происходит при недостатке воздуха, и которые обладают усиленным действием благодаря горению с поглощением кислорода из воздуха в третьей фазе процесса детонации.

По вышеуказанным причинам в ходе начальной фазы детонации высвобождается только часть энергии, способствующая выделению сгорающих при недостатке воздуха продуктов, которые потом догорают, смешавшись с нагревшимся от ударной волны воздухом. Энергия, выработанная при дожигании» и окислении, увеличивает продолжительность возникающего при взрывной волне сверхдавления и увеличивает зону зажигания. В современных осколочно-фугасных боеприпасах на основе тротила не происходит достаточного дожигания потому, что осколки замедляют смешивание выделившихся при детонации газов с воздухом, и быстрое распространение взрыва имеет охлаждающий эффект еще до того момента, когда происходит смешивание с атмосферным кислородом.

Увеличение эффективности термобарического ВВ происходит главным образом за счет добавления дополнительных высокоэнергетических металлов в его состав, таких как алюминий, бор, кремний, титан, магний и цирконий. Эти ВВ могут быть как жидкими, гак и твердыми. В России первоначально в качестве ВВ термобарической БЧ использовались жидкие и пастообразные смеси, состоящие из гексагена, порошка алюминия или магния и изопил-нитрата. В настоящее время большинство современных термобарических ВВ имеют структурированную смесь.

Где используется

Собственно сам кумулятивный эффект наблюдали, наверное, все без исключения люди. Возникает он, к примеру, при падении капли в воду. В этом случае на поверхности последней образуются воронка и тонкая струя, направленная вверх.

Использоваться кумулятивный эффект может, к примеру, в исследовательских целях. Создавая его искусственно, ученые ищут пути достижения высоких скоростей веществ — до 90 км/с. Также этот эффект используется в промышленности — в основном в горных разработках. Но наибольшее применение он, конечно же, нашел в военном деле. Боеприпасы, работающие на таком принципе, используются разными странами с начала прошлого века.

Что такое кумулятивное оружие

Кумулятивным эффектом (действием) является процесс усиления воздействия на объект после взрыва и высвобождение полученной мощности в заданном направлении.

Кумулятивный снаряд — способен уничтожать бронетехнику.

Чтобы понять, как работает кумулятивный снаряд, надо знать, что высвобожденная, в результате взрыва, энергия достигает скорости до 90 км/с. Используют такие снаряды для поражения бронированных целей или железобетонных конструкций.

Кумулятивные снаряды во время использования формируют направленную струю, которая обладает высокой степенью пробития. При столкновении с объектом из снаряда с помощью взрывчатого вещества выходит кумулятивная струя, которая начинает движение вдоль оси.

Соприкасаясь с объектом, создается высокое давление, которое способно пробить броню. Мощность таких снарядов напрямую зависит от формы, используемых материалов и взрывчатого вещества.

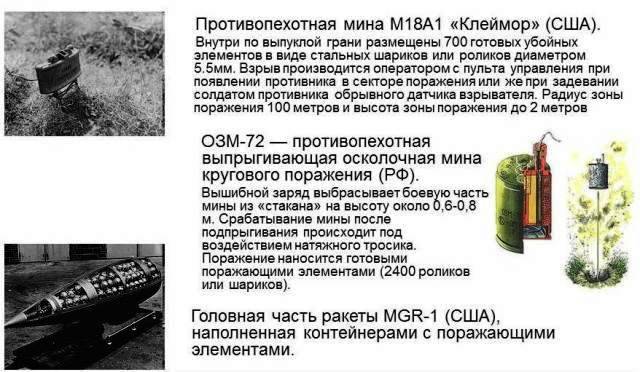

2.1. Осколочные боеприпасы

Основным поражающим фактором осколочного боеприпаса является поле высокоскоростных осколков корпуса или готовых поражающих элементов. Предназначены, главным образом, для поражения живой силы.

При разрыве, например, осколочной авиабомбы образуется большое количество осколков, которые разлетаются в разные стороны на расстояние до 300 метров от места взрыва.

|

| Рис. 2.1. Осколочные боеприпасы различных видов |

Совершенствование осколочных боеприпасов идёт по пути создания боеприпасов с готовыми или полуготовыми убойными элементами. Особенностью таких боеприпасов является огромное количество (до нескольких тысяч) элементов (шариков, иголок, стрелок и прочее) массой от одного до нескольких граммов. Как правило, готовые убойные элементы находятся внутри суббоеприпасов (в каждом – до 300 и более поражающих элементов), которые, в свою очередь, заряжаются в кассеты. На вооружении ведущих стран мира имеются авиационные бомбовые кассеты, кассетные артиллерийские снаряды, кассетные боевые части баллистических ракет и ракет для систем реактивной артиллерии. Под действием вышибного заряда кассеты разрушаются над землей, а разлетающиеся суббоеприпасы взрываются на площади до 250 тыс. м2.

Готовыми поражающими элементами могут снаряжаться и противопехотные мины.

|

| Рис. 2.2. Осколочные боеприпасы с готовыми поражающими элементами (ГПЭ) |

Защищают от поражающих элементов различные укрытия, окопы, траншеи.

Смертельная воронка

Как работает кумулятивный эффект? Идея очень проста. В головной части боеприпаса имеется выемка в виде облицованной миллиметровым (или около того) слоем металла воронки с острым углом при вершине (раструбом к мишени). Детонация взрывчатого вещества начинается со стороны, ближайшей к вершине воронки. Детонационная волна «схлопывает» воронку к оси снаряда, а поскольку давление продуктов взрыва (почти полмиллиона атмосфер) превышает предел пластической деформации обкладки, последняя начинает вести себя как квазижидкость. Такой процесс не имеет ничего общего с плавлением, это именно «холодное» течение материала. Из схлопывающейся воронки выдавливается очень быстрая кумулятивная струя, а остальная часть (пест) летит от точки взрыва медленнее. Распределение энергии между струей и пестом зависит от угла при вершине воронки: при угле меньше 90 градусов энергия струи выше, при угле больше 90 градусов выше энергия песта. Разумеется, это очень упрощенное объяснение — механизм формирования струи зависит от применяемого взрывчатого вещества (ВВ), от формы и толщины обкладки.

Ударное ядро Одна из разновидностей кумулятивного эффекта. Для образования ударного ядра кумулятивная выемка имеет тупой угол при вершине (или сферическую форму). При воздействии детонационной волны за счет формы и переменной толщины стенок (к краю толще) происходит не «схлопывание» облицовки, а ее выворачивание «наизнанку». Полученный снаряд диаметром в четверть и длиной в один калибр (первоначальный диаметр выемки) разгоняется до 2,5 км/с. Бронепробитие ядра меньше, чем у кумулятивной струи, но зато сохраняется на протяжении почти тысячи диаметров выемки. В отличие от кумулятивной струи, которая «отнимает» у песта лишь 15% его массы, ударное ядро образуется из всей облицовки.

Ударное ядро Одна из разновидностей кумулятивного эффекта. Для образования ударного ядра кумулятивная выемка имеет тупой угол при вершине (или сферическую форму). При воздействии детонационной волны за счет формы и переменной толщины стенок (к краю толще) происходит не «схлопывание» облицовки, а ее выворачивание «наизнанку». Полученный снаряд диаметром в четверть и длиной в один калибр (первоначальный диаметр выемки) разгоняется до 2,5 км/с. Бронепробитие ядра меньше, чем у кумулятивной струи, но зато сохраняется на протяжении почти тысячи диаметров выемки. В отличие от кумулятивной струи, которая «отнимает» у песта лишь 15% его массы, ударное ядро образуется из всей облицовки.

При схлопывании воронки тонкая (сравнимая с толщиной оболочки) струя разгоняется до скоростей порядка скорости детонации ВВ (а иногда и выше), то есть около 10 км/с и более. Эта струя не прожигает броню, а проникает в нее, подобно тому как струя воды под давлением размывает песок. Однако в процессе формирования струи разные ее части приобретают разную скорость (задние — меньшую), поэтому далеко кумулятивная струя полететь не может — она начинает растягиваться и распадаться, теряя способность к бронепробитию. Максимальный эффект действия струи достигается на некотором расстоянии от заряда (его называют фокусным). Конструктивно оптимальный режим бронепробития обеспечивается промежутком между выемкой в заряде и головкой снаряда.

Реферат патента 1999 года КУМУЛЯТИВНЫЙ БОЕПРИПАС

Использование: в качестве бронебойной пули кумулятивного действия для гладкоствольных ружей. Кумулятивный боеприпас сверхмалого калибра (до 30 мм) содержит калиберную пулю с боевым кумулятивным зарядом в оболочке, донным взрывателем и средствами стабилизации и безопасности. Пуля вместе с пыжом-контейнером вставлена в холостой патрон гладкоствольного ружья, содержащий гильзу с пороховым зарядом, капсюлем, средствами фиксации и обтюрации. Заряд выполнен сплошным. За ним установлена на центрирующих элементах центральная огнесообщающая трубка с шнуром-подводкой. Донный взрыватель выполнен инерционным и включает в себя последовательно установленные дисковый основной детонирующий заряд (конструктивно совмещен с элементом) и шайбообразные накалыватель с жалами и инициирующий капсюльный заряд. Последний установлен с возможностью линейного инерционного перемещения в направлении накалывателя при встрече пули с преградой и отделен от накалывателя контрпредохранительной пружиной. Средства стабилизации могут включать в себя хвостовое оперение со стабилизирующими элементами в сложенном состоянии в пределах внутреннего диаметра пыжа-контейнера. Свободный конец трубки плотно вставлен в отверстие в пыже-контейнере. Средства безопасности могут быть дополнены дугообразными упругими пластинами, концы которых расположены соответственно перед зарядом и над поджатыми элементами. Использование позволяет повысить эффективность ручного огнестрельного оружия и обеспечить при этом высокие технико-эксплуатационные характеристики. 5 з.п.ф-лы, 4 ил.

Развертывание

Вертолеты провели противотанковых управляемых ракет (ПТРК) с наконечниками кумулятивных БЧ с 1956 года Первый пример этого было использование Nord SS.11 ПТРК на Аэроспасьяль Алуэтт II вертолета по вооруженных сил Франции . После этого такие системы вооружения получили широкое распространение в других странах.

13 апреля 1972 года — во время войны во Вьетнаме — американский майор Ларри Маккей, капитан Билл Кози, старший лейтенант Стив Шилдс и старший уорент-офицер Барри Макинтайр стали первым экипажем вертолета, уничтожившим броню противника в бою. Полет двух AH-1 Cobra вертолетов, посланы от батареи F, 79th артиллерии , 1 — й кавалерийской дивизии , были вооружены вновь осваиваемых 70 мм (2,8 дюйма) HEAT ракет, которые еще не тестировалась в театре военных действий . Вертолеты уничтожили три танка Т-54 , которые собирались захватить командный пункт США. Макинтайр и Маккей вступили в бой первыми, уничтожив головной танк.