Легенда советской авиации. лётчика фёдорова наградил и гитлер, и сталин

Содержание:

- Спорные моменты биографии Ивана Евграфовича Фёдорова

- Смерть и место погребения

- Мечта о небе

- Предвоенные годы

- «Битва» конструкторов

- «Расстреливайте сначала меня»

- Список воздушных побед

- Жизнь за границей

- ГРУППА ШТРАФНИКОВ

- Детство и юность

- Работа в Москве

- ВОЗДУШНЫЙ ДУЭЛЯНТ

- Важнейшая книга

- «Крутое» крыло

- Побег на фронт

- Апология Фёдорова

Спорные моменты биографии Ивана Евграфовича Фёдорова

После выхода на экраны фильма «Старик и небо» последовал ряд критических публикаций , вызванных озвученными Фёдоровым фактами якобы из своей биографии.

Например, по словам Фёдорова, почти за год войны в Испании он одержал 20 воздушных побед и совершил два тарана. За заслуги Иван Евграфович был представлен к званию Героя Советского Союза, но получить Золотую звезду Фёдорову было не суждено из-за драки со стрельбой непосредственно во время банкета в Кремле. При этом Фёдоров несправедливо был объявлен одним из зачинщиков скандала, и в результате представление о награждении было отозвано. Из ВВС Фёдорову также пришлось уйти.

После того, как Иван Евграфович попал в 1942 году на фронт, он за первые полтора месяца сбил 18 немецких самолетов и уже в октябре 1942 года был назначен командиром 157-го истребительного авиаполка. Весну 1943-го он встретил уже командиром 273-й авиадивизии. А до этого с лета 1942 до весны 1943 года Иван Евграфович (одновременно с авиаполком) командовал группой из 64 летчиков-штрафников, созданной по личному распоряжению И. В. Сталина.

Также по словам Фёдорова, он принимал участие в Корейской войне, а во всех военных конфликтах, в которых участвовал, одержал 134 воздушные победы.

Однако имеются свидетельства, что не всё, сообщённое Фёдоровым, является истиной.

Например, в своём открытом письме Заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации в отставке С. А. Микоян и Заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза, полковник в отставке А. А. Щербаков заявляют следующее:

Тем не менее Юрий Смирнов в «Крыльях Родины», № 7, 2000 писал:»В архивном личном деле № 8803 значится, что за время пребывания в Испании он «совершил 286 боевых вылетов, провёл 36 воздушных боёв, в которых показал исключительные образцы ведения воздушного боя. Сбил лично 11 самолётов противника и 13 в группе».

В характеристике на летчика Федорова, составленной по месту прохождения службы еще до войны, указывается высокий профессионализм и отличная техника пилотирования самолета, но вместе с тем отмечено болезненное тщеславие, тяга к наградам, склонность к самовозвеличиванию. Была и совсем некрасивая история: Федоров, служивший инструктором в Качинском военном авиационном училище летчиков, пришел в одну из средних школ города Симферополя, и, объявив себя участником Челюскинской эпопеи, выступал перед школьниками с рассказом о своих подвигах и был принят в почетные пионеры. История дошла до начальства, Федоров отделался строгим выговором с занесением в личное дело.

В среде историков отечественной авиации Иван Евграфович Федоров снискал репутацию «Барона Мюнгхаузена советских ВВС». Разоблачение началось с мелочей: Иван Евграфович часто рассказывал выдуманную им историю о том, как Герман Геринг лично вручил ему рыцарский крест за блестящие полеты на немецких самолетах в Германии (Федоров был участником предвоенной командировки советских авиационных специалистов в эту страну). И всё бы хорошо, но знак в виде белой эмалированной свастики, который Федоров демонстрировал в доказательство своей правоты, оказался значком фашистской молодежной организации Айзсарг. Примерно то же произошло с историей про немецкого аса фон Берга, лично сбитого Федоровым в воздушном бою. Федоров, якобы, стал обладателем личной сабли фон Берга и часто показывал ее непосвященным. На самом деле «сабля фон Берга» представляет собой наградной тесак, которыми в конце 19-го века награждали служащих почтового ведомства. Летчика же с такой фамилией в списках немецких асов нет.

Заявляемое Федоровым число побед официального подтверждения не имеет. Существование в советских ВВС «полка штрафников» официального подтверждения не имеет (хотя не вызывает никаких сомнений существование штрафных авиаэскадрилий, данные о которых были рассекречены в 2004 г.).

К самому Федорову неприязненно относились конструктор А. Яковлев, командарм-16 С. Руденко, командарм-3 Папивин.

Смерть и место погребения

В 1575 году Иван был назначен управляющим украинского Дерманского монастыря, но продолжал работать. Помимо книгоиздания, мастер приобрел определенную известность как оружейник — он изобрел монтиру с несколькими стволами и взаимозаменяемыми частями, также занимался отливкой пушек.

В первой половине 1583 он отправился в Вену, где показал изобретение императору Священной Римской империи Рудольфу II. На протяжении всего года печатник работал в Кракове и Вене, возможно, еще в Дрездене, поддерживал тесное общение с просвещенными европейцами. Доказательством последнего факта служит письмо от 23 июля 1583 года к саксонскому курфюрсту Августу, которое свидетельствует о регулярной переписке.

Первый книгопечатник на Руси умер 15 декабря 1583 года после возвращения из трудной поездки. Смерть застала его подо Львовом, похоронен он был на кладбище Святоонуфриевского монастыря. Точное место его погребения было утеряно.

Даже после смерти мытарства печатника не закончились. Через некоторое время кладбищенские плиты в том числе Фёдорова принесли в храм и использовали для мощения пола. В конце XIX века при замене пола плита Ивана Москвитина была расколота и выброшена. Точное место его погребения было утрачено чуть раньше.

В 1977 году в храмовом дворе (на тот момент в монастыре был открыт музей Фёдорова) установили плиту и памятник Ивану и его ученикам Петру Мстиславцеву и Андронику Невеже. В 1990-х музей был уничтожен при захвате храма монахами-базилианами. Последние выбросили на улицу все экспонаты в том числе уникальные книги, которые сильно пострадали из-за мокрого снега. Памятник пришлось перенести. Сегодня он распложен перед зданием Музея искусства старинной книги Украины.

Типографское дело появилось в России при Иване Грозном в середине XVI века. Первым печатным мастером стал Иван Федоров. Его имя впервые появилось на выходных сведениях. Однако жизнь мастера сложила неудачно. Он пережил несколько гонений, вынужден был часто переезжать и даже заложил типографию. Краткая биография первопечатника Ивана Фёдорова для детей позволяет увидеть в нем человека, делом жизни которого стало просвещение народа. Мастера не следует путать с Иваном Евграфовичем Федоровым, советским летчиком.

Мечта о небе

С детства, а родился Иван Ефграфович в 1914 году 10 февраля в Харькове, юноша воспылал мечтой о полетах. Мечтам суждено было осуществиться, но для этого следовало предпринять большие усилия. Иван Федоров их предпринял, что характеризует его как человека целеустремленного, не пасующего перед трудностями встречающимися на пути к мечте.

Окончив пятилетнее обучение в школе, он продолжает учиться на рабфаке при институте народного образования в городе Донецк. В 1931 году заканчивает ФЗУ (фабрично-заводское училище) поступает в Луганский педагогический институт.

Но небо манит и зовет. После одного курса Иван Федоров институт бросает и полностью отдается любимому делу. С 1929 года Федоров, без отрыва от учебы и работы проходит обучение в школе Осоавиахим, где строит планеры и сам же на них летает.

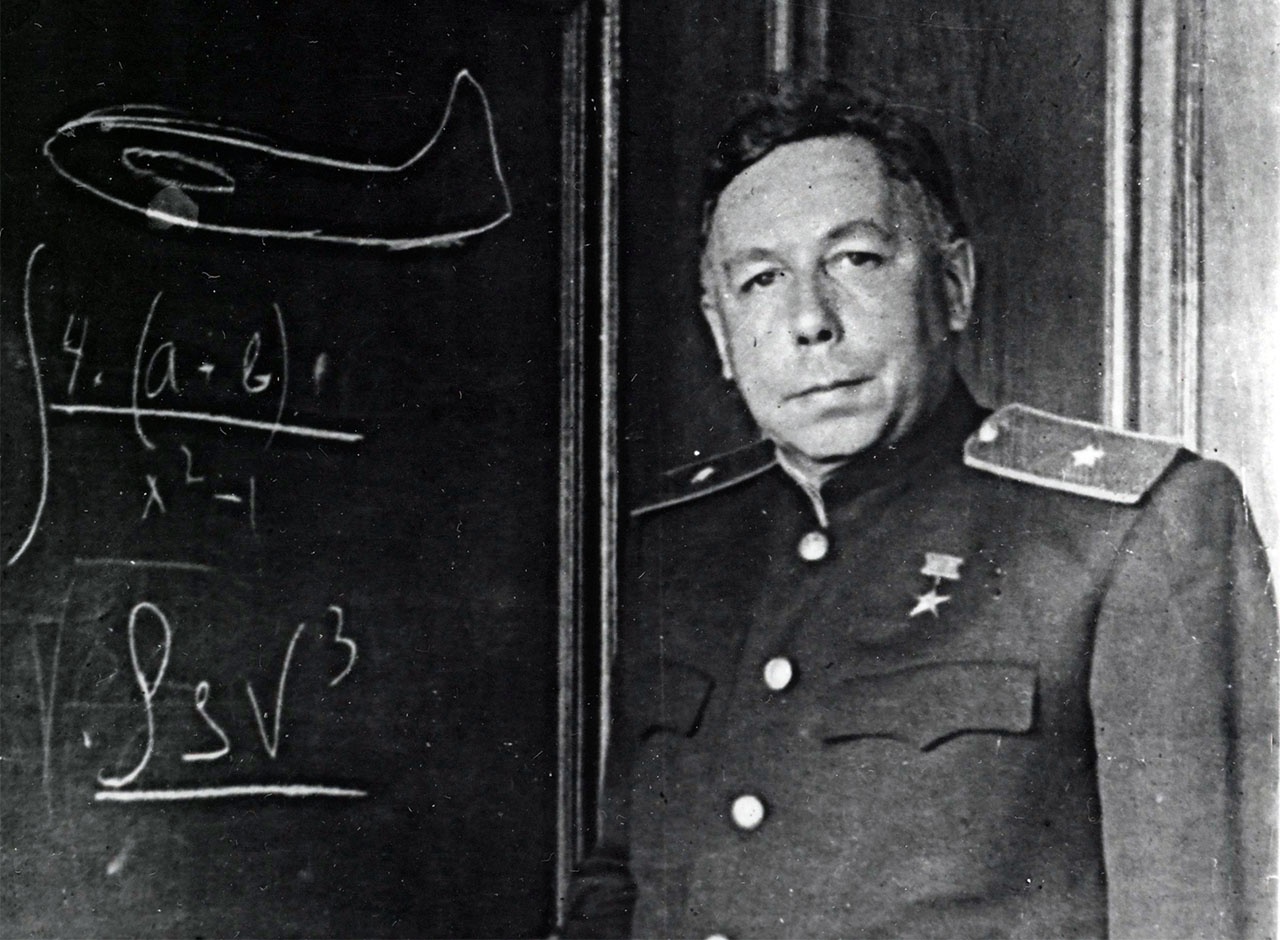

Иван Евграфович Федоров

Занятия планерным спортом стали хорошей школой, и в августе 1932 года будущий ас окончил Луганскую авиашколу и начал службу в частях ВВС. К ноябрю того же года он становится командиром звена 35-ой истребительной эскадрильи 69-ой истребительной бригады Киевского военного округа.

Уже тогда, молодого, но подающего большие надежды лётчика ставили в пример как мастера пилотажа на истребителях И-15 и И-16. В 1936 году он назначается командиром звена полка истребительной авиации.

После парада 1937 года лётчиков, принимавших участие в воздушном пролете над Красной площадью, среди которых был и наш герой, пригласили в Кремль. Во время посещения высоких кабинетов лучшие пилоты страны просили отправить их в Испанию сражаться с фашистским режимом Франко. Разрешение было получено. Так начался боевой путь военного летчика Ивана Ефграфовича Федорова.

Предвоенные годы

После Испании следует назначение командиром эскадрильи 17-ого истребительного авиаполка, а в 1938 году он уже командир означенного полка. На тот момент летчику всего 24 года. Дальше события следовали молниеносно. 1939 год — повышение летной квалификации в Липецке, командование 42-м авиаполком Калининского военного округа.

1940 год — работа летчиком-испытателем в КБ Семена Алексеевича Лавочкина. Ноябрь 1940 года — командировка в Китай для помощи на заводе производящем истребители И-16. Вопреки заявлениям Ивана Федорова у озера Хасан и на Халхин-Голе не участвовал, как не участвовал и в Финской военной кампании 1939 года.

Еще одна выдумка Федорова о командировке в Германию, полете на новейшем самолете He-100 чистой воды фантазия, как и награждение немецким железным крестом из рук чуть ли не самого Гитлера. На Heinkel He-100 с разрешения немецких конструкторов пролетел летчик С.П. Супрун и никакой награды за это не получал.

«Битва» конструкторов

После войны Лавочкин понял, что созданные им истребители Ла-5 и даже Ла-7, как бы их ни расхваливали фронтовики, вчерашний день. А ещё он знал, что для авиации формула «лучше поздно, чем никогда» не подходит. «Для нас поздно всегда хуже, — говорил конструктор. — Самолёт, который опоздал, который взлетел позже, чем ему положено, похож на бойца, явившегося сегодня на поле боя в облачении прошлых лет: оно устарело, оно неудобно, и главное — враги давно уже нашли его уязвимые места».

Начинает Лавочкин с установки на самолёт турбореактивного двигателя, по другому — ТРД, тем более, что проверенные в воздухе жидкостные ракетные, ракетно-прямоточные и пульсирующие воздушно-реактивные двигатели себя не показали. При этом некоторые отечественные конструкторы присматривались к немецкому Ме.262, на котором асы Люфтваффе добились неплохих результатов. В своё время эту реактивную машину даже нарекли «королём истребителей».

«Ме.262 — единственный шанс организовать сопротивление противнику», — так оценивал созданный Вилли Мессершмиттом истребитель один из немецких асов генерал Адольф Галанд. Но Лавочкин знал и то, что реактивная техника не принесла Германии тех боевых результатов, на которые рассчитывало гитлеровское руководство.

В общем, три именитых отечественных конструктора — Александр Яковлев, Артём Микоян и Семён Лавочкин — как и перед началом Великой Отечественной, снова вступили в соперничество, чтобы в бескомпромиссной борьбе своих КБ выяснить, чей реактивный истребитель окажется лучше. Яковлев и Лавочкин выбрали для своих Як-23 и Ла-15 двигатель РД-500 («Дервент»), а Микоян для МиГ-15 — более мощный РД-45 («Нин») и тем самым, как показала практика, предопределил успех.

rgantd.ru

rgantd.ru

Семён Алексеевич Лавочкин — советский авиационный конструктор генерал-майор, дважды Герой Социалистического Труда.

«Расстреливайте сначала меня»

Заслуженное звание Героя Фёдоров получил в 1948 г. В мирное время он вернулся к испытательной работе и первым в СССР на реактивном самолёте преодолел скорость звука.

«После войны Иван Евграфович жил в Москве, — рассказывает В. Родионов. — В Химках на все причитающиеся ему за войну лётные деньги купил дом — дореволюционный особняк. Потом подарил его детскому садику. Своих детей у него не было. С пилотом Анной Бабенко, которую он сам учил управлять самолётом, Фёдоров сочетался браком до войны. Супруга, как и муж, воевала на передовой. И он, и она не единожды были ранены, но на здоровье Анны Артёмовны боевые раны сказались гораздо сильнее. Она ушла из жизни в 1988 г. Иван Евграфович был постоянно рядом, ухаживал за супругой.

Настоящий человек. Подлинная история летчика Алексея Маресьева

Подробнее

Он был удивительно добрым человеком. За всю свою жизнь никому не сделал зла. Наоборот, многих спасал. Однажды его группу штрафников обвинили в том, что они не поднялись в небо и не прикрыли наш плацдарм с воздуха. Маршал Конев распорядился всех расстрелять. Вырыли могилы. Приехал сам Конев. И тогда Фёдоров стал грудью, сказав: «Расстреливайте сначала меня». Конев: «Ты кто такой?» — «Я — русский Иван, и ты — русский Иван (имя Конева. — Ред.). Зачем нам друг в друга стрелять? А ребята мои поднимались в небо. Погода была нелётная. И снизу их просто не разглядели». Всё так и оказалось. Конев тогда сказал: «В первый раз отменяю свой приказ».

Список воздушных побед

|

Список воздушных побед И. Е. Фёдорова

(Список воздушных побед лётчика составлен по материалам наградных листов и других личных документов, в оперативных и отчётных документах сбитые самолёты, кроме отмеченных, отсутствуют) |

||||

|---|---|---|---|---|

| № п/п | Дата победы | Тип самолёта противника | Место победы | Тип своего самолёта |

| 1 | 18.06.1937 | Ю-52 | Испания | И-16 |

| 2 | 21.08.1937 | Самолет | Испания | И-16 |

| 3 | 22.09.1942 | Ю-88 | Бошарово | Як-7 |

| 4 | 23.09.1942 | Ю-88 | Бошарово | Як-7 |

| 5 | 26.09.1942 | Ю-88 | Бошарово | Як-7 |

| 6 | 26.09.1942 | Ме-109 | Бошарово | Як-7 |

| 7 | 27.09.1942 | Ю-88 | Ржев | Як-7 |

| 8 | 27.09.1942 | Ме-109 | Ржев | Як-7 |

| 9 | 25.04.1945 | ФВ-190 | юго-восточнее Пренцлау | Як-9 |

| 10 | 25.04.1945 | ФВ-190 | северо-западнее Битиков | Як-9 |

Также в период с августа по сентябрь 1942 г. на Калининском фронте лично сбил 1 Ме-109 и 1 До-215; с февраля по май 1944 г. на 1-м Белорусском фронте сбил 1 Ю-88 лично и 1 Ме-109 в группе (точные даты не установлены).

Всего сбитых самолётов — 13 + 1 Боевых вылетов — 264.

Жизнь за границей

По словам самого мастера, из России его и Петра Мстиславца выгнали в совершенно незнакомую Литву, где они были любезно приняты князем Сигизмундом II Августом.

На деле принял печатников гетман Ходкевич, который и способствовал организации типографии в родовом имении Заблудове.

На новом месте были выпущены 2 книги:

- В 1568 году «Учительное Евангелие» — сборник поучений и толкований евангельских текстов.

- В 1570 году «Псалтырь с Часословцем», который широко применялся для обучения грамоте.

Однако вскоре начались трудности. В 1569 году у Ходкевича началась болезнь головы. Вскоре он закрыл типографию, решив, что это совершенно ненужное дело, и предложил мастерам занятья земледелием. Фёдоров и Мстиславц уехали во Львов, где решили продолжить свое дело.

Но им необходимы были деньги. Печатники обратились к русским и греческим купцам, но получили отказ. Сумму собрали местные прихожане и небогатые священники. Вторая сложность состояла в запрете столярного цеха иметь при печатном цехе столяра, который был необходим при работе. Дело было решено только после разбирательства городского совета и поддержке краковских печатников.

В 1574 году был выпущен «Апостол», в послесловии которого Иван рассказывал об испытанных гонениях. В том же году выпущена азбука для первых классов — «Букварь». На сегодня найден всего 1 экземпляр. В 1578 увидели свет еще один «Букварь» и «Греко-русская книга для чтения на церковнославянском языке».

Однако на новом месте дела не шли гладко. Ему вновь пришлось конкурировать с переписчиками, не желавшими терять доход. Продажа книг производилась в Коломые, Львове и Кракове. В последнем городе Федоров благодаря доверию врача Сенека мог получать в кредит бумагу с местной фабрики.

ГРУППА ШТРАФНИКОВ

Конец июля 1942 года был отмечен на фронте появлением знаменитого приказа № 227, известного как «Ни шагу назад!», вводившего заградотряды, штрафные роты и батальоны. Командующий 3-й ВА Михаил Громов сразу же обратился к командующему фронтом Ивану Коневу с предложением: вместо того чтобы отправлять провинившихся боевых летчиков в пехотные штрафные подразделения, свести их в особую эскадрилью для выполнения особо важных и опасных задач. Добро было получено, и Громов дал указание приступить к формированию штрафной эскадрильи. Вскоре прибыли 64 летчика, готовые кровью искупить свои проступки.

Детство и юность

О детстве первопечатника нет достоверной информации. По предположениям историков, Иван родился в 1510 году в Великом Московском княжестве. Во многом эта дата основана на заключениях советского историка Евгения Львовича Немировского, который нашел документ, указывающий, что в период с 1529 по 1532 год Иван проходил обучение в Ягеллонском университете, который расположен в Кракове, нынешней столице Польши.

Портрет Ивана Федорова

Также, по мнению советских и российских историков, предки первопечатника были родом с земель, принадлежащих нынешней Республике Беларусь. После окончания Ягеллонского университета в 1532 году Федорова назначают диаконом церкви Николы Гостунского. Его непосредственным руководителем в те годы становится сам митрополит Макарий, с которым Ивану предстоит долгое сотрудничество.

Работа в Москве

В 1563 году был организован Печатный двор в Москве. Первой русской книгой стал «Апостол», работа над которым велась в период с 19 апреля 1563 по 1 марта 1564. Кроме того, в экземпляре впервые появились выходные сведения: были указаны год и фамилии работавших над ним мастеров (Федорова и его сподвижник Петра Мстиславца).

Сама книга была в разы лучше предыдущих анонимных: улучшился как текст, так и полиграфические характеристики. Она была украшена 22 буквицами и 46 орнаментами в виде виноградных лоз и шишек, выпущена в 2 цветах. Мастер хотел, чтобы его творение было похоже на рукописный вариант, ему вполне это удалось. На следующий год был выпущен «Часовник».

Иван Фёдоров является изобретателем пробела между словами, также он ввел несколько новых букв и слов. Будучи довольно грамотным человеком, Москвитин желал нести просвещение в народ, способствовать его развитию и духовности (неслучайно первыми книгами стали религиозные тексты).

Существует 2 объяснения:

- Нападки духовенства на мастерскую и ее поджог. Об этом писали сам Иван и английский дипломат того времени. Однако версия вызывает некоторые сомнения: например, специалисты отрицают сожжение мастерской, поскольку Федоров смог вывезти инструменты. Возможно, речь шла о прошлой, «анонимной» мастерской. Причины для вражды также называют разные. Дипломат считал, что священники не хотят обнаружить собственное невежество. Другой вариант выглядит более убедительно: переписывающие вручную книги монахи начали терять деньги, что вызвало их недовольство.

- Академик Тихомиров считает, что версия с враждой неправдоподобна, поскольку изначально Печатный двор был открыт с благословения митрополита, а дипломат писал спустя несколько лет и основывался на слухах. По его мнению, Федоров был уволен, так как принадлежал к белому духовенству и после смерти жены пренебрег правилами и не постригся в монахи.

В пользу последней версии говорит следующий факт: книгопечатание с отбытием Федорова не прекратилось, а руководить мастерской с 1568 года стал его ученик Андроник Невежа. Впрочем, Иван Федоров придерживался первой версии: в послесловии к Львовскому Апостолу (1574) он писал о притеснениях со стороны не царя, а священников и начальников, которые якобы завидовали ему и хотели уничтожить печатное дело.

ВОЗДУШНЫЙ ДУЭЛЯНТ

После расформирования авиагруппы штрафников в составе 3-й ВА был сформирован полк асов, которым командовал все тот же Федоров. Иван и его летчики получили право «свободной охоты», чем стали пользоваться весьма своеобразно. Во главе своей группы Федоров прилетал на немецкий аэродром и выбрасывал вымпел — банку из-под тушенки с вложенной внутрь запиской-вызовом на бой по числу прилетевших.

После 16-го такого вылета командир «дуэлянтов» получил от Громова жестокий нагоняй и категорический запрет на воздушные поединки: «Еще одна дуэль — вернешься обратно испытателем на завод!»Не было для отважного летчика угрозы страшнее

Важнейшая книга

В Острог мастера пригласил князь Константин Константинович Острожский, основатель местной типографии. В 1581 году, получив благословение игумена Иова, Иван Москвитин напечатал знаменитую «Острожскую Библию». Ее значение до сих пор огромно:

- Это было первое полное издание Библии на церковнославянском языке. Она включала в себя 76 книг Ветхого и Нового Заветов, в которые входило «Послание Иеремии» (6 глава «Книги пророка Варуха»).

- Среди источников указываются «Геннадиевская Библия» (конец XV века) и переводы Франциска Скорины.

- В ее издании принимал участие сам князь Константин и круг ученых Островской школы, предисловие написал писатель Герасим Смотрицкий, отец писателя Мелетия.

- Известно несколько экземпляров, которые датируются 12 июля 1580 года, хотя на всех известных книгах стоит дата «12 августа 1581 год». Ответ прост: некоторые исследователи считают, что это разные издания, другие — что из-за затянутых сроков и исправления ошибок часть листов перепечатывали, указав другую дату.

- Сама книга выполнена безупречно. Она набрана мелким, но удобным для чтения шрифтом, текст размещен в 2 колонки.

- Было напечатано от 1 до 1,5 тысяч экземпляров — для тех времен огромный тираж. Федоров забрал при отъезде 400 штук, по переписи его имущества, составленного через 2 года после смерти, имелись 120 полных экземпляров и 80 неполных (недостающие листы были допечатаны другим шрифтом).

- В литературе описаны около 450 Библий, из них сохранилось около 350. В то время книга имелась у многих ученых и деятелей разных стран, сегодня экземпляр находится в библиотеке Оксфорда.

Для своего времени «Библия» имела огромное значение. Она была распространена на территории России, Украины и Белоруссии, ее использование в образовании позволяло противостоять сильному влиянию католической церкви и связать верующих с православием.

«Крутое» крыло

Путь Семёна Лавочкина к сверхзвуку оказался тернистым. В 1946-1947 годах он испытывает модели Ла-150, Ла-152, Ла-154 и Ла-156 с турбореактивным двигателем РД-10 и высоко расположенным прямым крылом, применяет тонкие крылья с профилем ламинарного обтекания и внутренней компенсацией элеронов. Уже на Ла-150Ф был установлен форсированный двигатель РД-10Ф (с дожиганием топлива в реактивном сопле) и получена скорость 950 км/ч. Но большего выжать не удавалось. И тогда Лавочкин понял, что плывёт по течению, что нужен прорыв.

Однако лётчик-испытатель Иван Фёдоров провёл полёт блестяще. После чего на лётно-испытательной станции закипела напряжённая работа: изучались особенности и возможности крыла непривычной формы. Каждый день приносил новые штрихи в его поведении на высоких скоростях, раскрывал новые нюансы аэродинамической компоновки. И в один из дней Ла-160 «догнал» Ме.262, пролетев со скоростью 1.050 км/ч (М=0,92). Впервые в СССР была перекрыта «тысячная отметка». Однако при дальнейшем увеличении скорости наступала тряска, которая стеной стала на пути к скорости звука.

Конструктор Лавочкин считал, что знаком с законами аэродинамики, но стоило истребителю приблизиться к заветной скорости, как его представления перевернулись с ног на голову: воздух, сгущаясь до плотности водяной струи, начал скручивать металл там, где раньше его обтекал.

airwar.ru

airwar.ru

Ла-160 стал законодателем «моды» на стреловидное крыло.

Поиски наилучшей аэродинамической компоновки привели к тому, что крыло истребителя Ла-174 оказалось на два с лишним градуса загнутым круче, чем у предшественников, и эксперимент продолжился. Но шёл он трудно. В одном из полётов на высоте 8.000 метров, когда самолёт разогнался до максимальной скорости, неожиданно возникли самовозбуждающиеся и быстро нарастающие колебания, грозившие разрушением фюзеляжа. Машина стала неуправляемой. С большим трудом удерживая ручку управления, Иван Фёдоров убрал газ, и тряска прекратилась, но истребитель по-прежнему оставался неуправляемым. Когда пилот покинул машину, воздушный поток намертво «приклеил» его к плоскости. Только на высоте 3.000 метров не потерявший самообладания Фёдоров выбрал удачный момент, раскрыл парашют и благополучно приземлился. А следом, словно в насмешку, спланировав, почти без повреждений приземлился и сам Ла-174, что дало возможность выяснить причину «поведения» истребителя и устранить конструктивные просчёты. В результате самолёт был принят на вооружение под обозначением Ла-15. Кстати, именно на этом истребителе впервые в отечественном самолётостроении была применена герметичная кабина.

Казалось, Ла-176, который пилотировал лётчик-испытатель полковник Иван Фёдоров, ставший к тому времени Героем Советского Союза, с лёгкостью «проткнёт» звуковой барьер. Но день следовал за днём, а сверхзвук всё не покорялся. Сам Лавочкин и специалисты из его КБ считали, что одолеть сверхзвук в горизонтальном полёте Ла-176 вообще не сможет. И тогда Лавочкин решает провести полёт «с прижимом» — направив машину не по горизонтали, а со снижением, как бы добавив к мощности двигателя вес самого самолёта.

Фото из личного архива

Фото из личного архива

Лётчик-испытатель полковник Иван Фёдоров и авиаконструктор Семён Лавочкин.

Первые полёты в таком режиме выполнил Иван Фёдоров. Ему и слово:

Побег на фронт

Из командировки в Китай Федоров вернулся лишь в 1942 году. Он рвался на фронт, но работа в КБ не отпускала. Летчик предпринимает отчаянный и опасный поступок. Федоров самовольно улетает на фронт на истребителе ЛаГГ-3, который испытывал.

В рассказах самого Ивана Ефграфовича о том полете есть все, и мертвые петли под мостом, и обстрелы своими же средствами ПВО, погони и все остальное. Так и хочется вспомнить слова «Ручечника» из фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Тебе бы начальник книжки писать!».

Как бы то ни было, до фронта Федоров добрался. Как ни удивительно, никаких репрессий не последовало, вероятно помог командующий авиацией Калининского фронта М. М. Громов. Последовало назначение командиром группы летчиков-штрафников, отчаянных ребят, которым Иван Федоров передал свой бесценный опыт пилотирования и боевой работы. За годы войны летчик-ас совершил немало подвигов, о чем свидетельствует множество боевых наград.

Апология Фёдорова

В 2009 г. издал большую книгу о Фёдорове писатель Вячеслав Шалагинов, который относится с полным доверием ко всем рассказам своего героя.

Автор книги общался с Фёдоровым около двух лет (на момент знакомства с писателем лётчику было уже 92 года). Шалагинов не только фиксировал по памяти всё услышанное от Фёдорова, но и работал в Центральном архиве Министерства обороны РФ, где надеялся найти документы, подтверждающие сообщаемые его собеседником сведения. Некоторые факты в самом деле подтвердились, например — факт существования в 3-й воздушной армии штрафных эскадрилий. Это словосочетание употреблено, в частности, в приказе командующего 3-й воздушной армией генерал-майора Громова «О чрезвычайных происшествиях в 3 ВА и мероприятиях по их ликвидации» от 18 августа 1942 г. № 185.

В целом книга Шалагинова представляет собой причудливую смесь интереснейших выписок из архивных документов военной поры и устных рассказов Фёдорова, некоторые из которых, вопреки установке публикатора, воспринимаются всё же как «военные байки».