Георгиевский крест

Содержание:

- Авторы Гайдпарка

- Статут ордена

- ГЕОРГИЕВСКИЕ КРЕСТЫ МАРШАЛОВ ПОБЕДЫ

- Отделение первое. Общие положения

- Гражданская война

- История ордена

- Перемены в стране

- Статут 1913 года

- Отличие на все времена

- Другой

- Возрождение старой награды

- Первый праздник

- Подтверждение высокого статуса

- Георгиевская медаль

- История 1807–1917 гг.

Авторы Гайдпарка

-

Галина Иванова

Открытое обращение к борцам с коррупцией в сфере ЖКХ

Читать полностью

-

Валерий Советский

Доверяете ли вы нынешней власти в Российской федерации?

Читать полностью

-

Петр Новыш

Сельхозработы горожан в СССР. Кушать нам надо было

Читать полностью

-

Злата Кедрова

Жириновский видит Медведева в качестве председателя Конституционного суда

Читать полностью

-

Sova

Помогут ли QR-коды победить коронавирус?

Читать полностью

-

Витёк Razdolbaeff`f

День в истории. Бархатная революция

Читать полностью

-

Александр Головенко

А вам приходилось закатывать сцены модераторам?

Читать полностью

-

Злата Кедрова

Союз стран ОДКБ — миф или реальность?

Читать полностью

-

bambambigelow

Канадские тюремщики лечили шизофреника дубинками и перцовыми баллончиками

Читать полностью

-

stas shmelev

«Игла Кощея»

Читать полностью

-

Мiкалай Паддубiцкi

Новая маркетинговая атака ОАК с мифом СУ-75: атакован Дубай

Читать полностью

-

Александр Рохмистров

Путин объявляет шах Зеленскому. Дойдет ли дело до мата?

Читать полностью

Статут ордена

-

Основная статья: Статут Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 1769 года

-

Основная статья: Статут Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 1913 года

Знак ордена Святого Георгия 4-й степени за 25 лет службы в офицерских чинах.

Знак ордена Святого Георгия 4-й степени за 18 кампаний.

Знак ордена Святого Георгия 4-й степени за 20 кампаний.

За свои историю орден Святого Георгия имел три статута.

Первый был подписан Екатериной II на торжественной церемонии учреждения ордена в 1769 году.

В Статуте императрицы Екатерины говорилось:

| Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны не дают быть пожалованным сим орденом, но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком или подали мудрые и для Нашей воинской службы полезные советы. |

а также

| кто презрев очевидную опасность и явив доблестный пример неустрашимости, присутствия духа и самоотвержения, совершил отличный воинский подвиг, увенчанный полным успехом и доставивший явную пользу. |

Согласно Статута награждение орденами 1-й и 2-й степени производилось лично императором и по его усмотрению.

Награждение 3-й и 4-й степенями ордена производила Военная и Морская коллегий, а с 1782 года — Георгиевская Дума, состоящая из кавалеров данного ордена.

Так же в Статуте оговаривались сроки подачи представления к награждению орденом — не более 4 недель после совершения подвига.

В случаях награждения орденом Святого Георгия 4-й степени, командующим армиями или корпусами разрешалось не собирать Георгиевскую Думу, а присуждать награду на свое усмотрение. При этом, каждое такое награждение должно было утверждаться императором.

Был отдельный пункт, который описывал привилегии орденоносцев.

| Каждый кавалер ордена Св.Георгия 1-й и 2-й степеней имел право на вход при Высочайшем дворе за кавалергардов, кавалеры 3-й и 4-й степеней — вместе с полковниками, даже если бы состояли в чинах ниже сего звания. |

Кроме того, каждый офицер, награжденный орденом Святого Георгия получал повышение в звании.

Не смотря на то, что это был военный орден, в Статуте предусматривалось награждение 4-й степенью ордена за 25-и летнюю безупречную службу в офицерских чинах или за участие в 18 морских кампаниях. При этом за одну кампанию считалось 6 месяцев чистого плавания. Знаки этих орденов имели соответствующую надпись на горизонтальных лучах: «25 лет» и «18 камп.»

Сроки выслуги могли быть сокращены. Например, участникам таких сражений как штурм Очакова в 1788 году или взятие Измаила в 1790 году срок выслуги сокращался на 3 года. Также 3 года убавляли офицерам, получившим за боевые подвиги орден Святого Владимира 4-й степени с бантом, а награжденным золотым оружием «За храбрость» — по 2 года.

Позднее в этот список внесли и кавалеров ордена Святой Анны 3-й степени с бантом, за который срок выслуги сокращался на 1 год.

Морским офицерам, участвовавшим в выдающихся морских сражениях сокращали срок выслуги на 1 кампанию, кавалерам ордена Святого Владимира 4-й степени с бантом — на 2 кампании, ордена Святой Анны 3-й степени с бантом и золотого оружия «За храбрость» — на 1 кампанию.

6 декабря 1833 года император Николай I издал новый Статут.

Статут определил порядок награждения орденом. Теперь награждение производилось последовательно начиная с 4-й степени.

Изменения коснулись и правил награждения орденом Святого Георгия за безупречную службу. Теперь, кроме 25 лет безупречной службы, для получения 4-й степени ордена главным условием стало обязательное участие хотя бы в одном сражении. Для морских офицеров, не принимавших участие в сражениях, предусмотрели награждение орденом за 20 кампаний.

Кроме того в новом Статуте появилось подробное описание подвигов, дающих право на награждение орденом.

Начиная с 9 августа 1844 года российские подданные и иностранцы, лица не христианского вероисповедания стали награждаться орденами, на которых вместо изображения Святого Георгия и его вензеля был изображен императорский двуглавый орел.

С 1845 года офицеры награжденными любой степенью ордена Святого Георгия получали право на потомственное дворянство, а также могли имели право отображать знаки ордена на своем фамильном гербе.

15 мая 1855 года императором Александром II было упразднено награждение орденом за выслугу лет и за морские кампании.

Знак ордена Святого Георгия 4-й степени для не христиан.

Третий раз статут был переписан при Николае II в 1913 году. Однако основные изменения коснулись наград для низших чинов — Знака отличия военного ордена Святого Георгия и медали За Храбрость.

ГЕОРГИЕВСКИЕ КРЕСТЫ МАРШАЛОВ ПОБЕДЫ

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

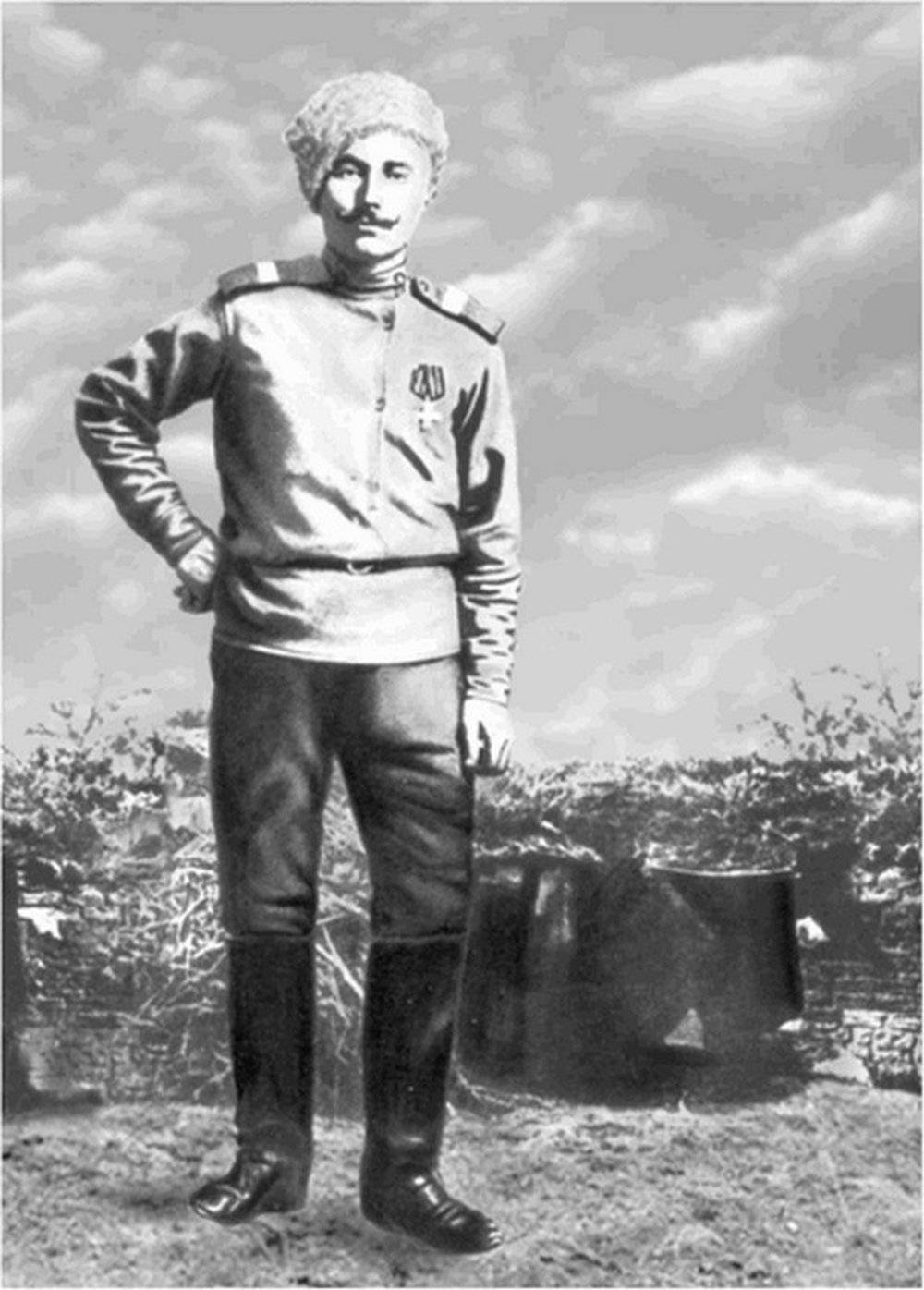

СЕМЕН БУДЕННЫЙ, старший унтер-офицер 18-го драгунского Северского Короля Христиана IX Датского полка

Подтверждены два Георгиевских креста: крест IV степени за отличие в бою 21 мая 1916 года, “когда при отходе обходной колонны, отдельная застава под его командованием была выслана на высоту и окружена турками, он пробился через цепь и присоединился к эскадрону”21 и крест III степени (описание подвига отсутствует)22.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЕВСКИЙ, штабс-капитан 409-го пехотного Новохоперского полка

Награжден солдатским Георгиевским крестом IV степени с серебряной лавровой ветвью для офицеров за то, что в боях 27-30 июля 1917 года под Мерешешти, командуя ротой и батальоном “под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, шел все время впереди цепи, ни на минуту не теряясь, ободрял солдат словами и своей личной храбростью и мужеством увлекал их за собой. Благодаря чему был удержан натиск противника, закрыт прорыв, сделанный изнемогавшим 50 пех Белостокским полком, и дана была возможность спасти наши орудия”23

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ, унтер-офицер 10-го Новгородского драгунского полка

Награжден крестом IV степени за захват германского офицера и крестом III степени. О награждении известно со слов самого маршала24.

ГРИГОРИЙ КУЛИК, бомбардир 1-й батареи 9-й артиллерийской бригады

Награжден Георгиевским крестом IV степени “за то, что 19.04.1915, находясь на выдвинутом вперед взводе при д. Мецина Мала, под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем, отбивался от наступающих германцев до последнего патрона, с установкой на картечь, оказывая поддержку пехоте”25.

РОДИОН МАЛИНОВСКИЙ, рядовой пулеметной команды 256-го пехотного Елисаветградского полка; ефрейтор 2-го Особого пехотного полка

Награжден крестом IV степени “за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях”26. И крестом III степени за отличие в бою 14 сентября 1918 года при прорыве “линии Гинденбурга” на французском фронте, когда “личным примером храбрости, командуя взводом пулеметов, увлек за собой людей, прорвал в промежутке между укрепленными гнездами противника, утвердился там с пулеметами, чем способствовал решительному успеху по овладении сильно укрепленной траншеи 3й линии, “линии Гинденбурга”27.

КОНСТАНТИН РОКОССОВСКИЙ, охотник (доброволец), драгун, ефрейтор 5-го драгунского Каргопольского полка (друг и сослуживец И.В. Тюленева)

Награжден крестом IV степени за то, что 8 августа 1914 года, “будучи дозорным в разъезде, выйдя в д. Ястржем, наткнулся на неприятельскую засаду, был окружен противником, но, зарубив немецкого кавалериста, пробился к своей части и предупредил ее о засаде”28.

СЕМЕН ТИМОШЕНКО, ефрейтор 304-го пехотного Новгород-Северского полка

Награжден крестом IV степени за отличие при обороне крепости Осовец во время бомбардировки 13-16 сентября 1914 года29 и крестами III и II степени.

1. Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914-1922 гг. М., 2013. Т. 9. С. 705.2. Там же. М., 2015. Т. 2. С. 559.3. Там же. С. 1095.4. Там же. С. 978.5. Тимофеев А. “Он выиграл дуэль с Гитлером” // Тюленев И.В. Через три войны. М., 2007. С. 11-12.6. Тюленев И.В. Через три войны. С. 376.7. Патрикеев С.Б. Сводные списки… Т. 2. С. 416.8. Там же. М., 2013. Т. 6. С. 699.9. Там же. М., 2015. Т. 3. С. 605.10. Симонов К.М. Разные дни войны. Дневник писателя. 1942-1945 годы. М., 2005. С. 336.11. Там же. С. 338-339.12. Там же. С. 336.13. Там же. С. 336-337.14. Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь. М., 2015. Т. 4. С. 294.15. Туманов А. Тула: Страницы хроники героической защиты города-героя в 1941 г. М., 1985. С. 80.16. Патрикеев С.Б. Сводные списки… М., 2015. Т. 1. С. 606; М., 2015. Т. 2. С. 409; М., 2013. Т. 6. С. 623.17. Великая Отечественная: Комдивы. Т. 4. С. 560-561.18. Там же. С. 802.19. Статут императорского военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, принадлежащего к сему ордену Георгиевского креста и причисляемых к тому же ордену Георгиевского оружия и Георгиевской медали. Пг., 1915. С. 60.20. Архив Московского городского военного комиссариата. Д. АГ-117739. Л. 9. Сведения любезно предоставлены биографом Мещерякова А.А. Симоновым (г. Жуковский).21. Патрикеев С.Б. Сводные списки… М., 2013. Т. 10. С. 378.22. Там же. М., 2015. Т. 3. С. 655.23. Там же. М., 2014. Т. 14. С. 769.24. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1975. Т. 1. С. 43.25. Патрикеев С.Б. Сводные списки… М., 2013. Т. 7. С. 791.26. Там же. М., 2012. Т. 4. С. 548.27. Попова С.С. Боевые награды Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского // Военно-исторический журнал. 2004. N 5. С. 31.28. Патрикеев С.Б. Сводные списки… Т. 4. С. 102.29. Там же. С. 381.

Отделение первое. Общие положения

63. К Военному ордену Св. Великомученика и Победоносца Георгия причисляется Георгиевский крест, установленный для нижних воинских чинов в награду за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, против неприятеля в бою оказанные.

Примечание. Зауряд-прапорщики, корабельные гардемарины, кондукторы флота и ратники ополчения могут быть награждаемы Георгиевским крестом, присвоенным нижним чинам.

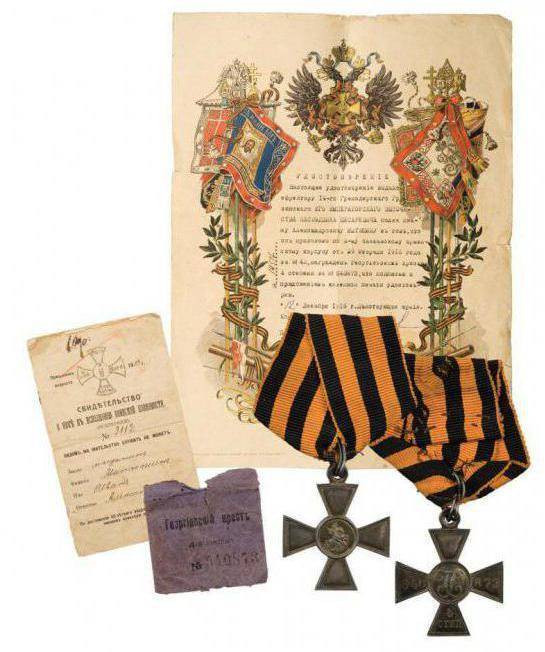

64. Георгиевский крест имеет четыре степени.

Первая высшая степень: золотой крест, носимый на груди, на Георгиевской ленте, с бантом; в кругу креста на лицевой стороне изображение Св. Георгия, а на обратной – вензель Св. Георгия; на поперечных концах обратной стороны креста вырезан тот нумер, под которым имеющий крест первой степени внесен в список пожалованных сею степенью, и на нижнем конце креста надпись: 1-я степ.

Вторая степень: такой же золотой крест, на Георгиевской ленте, без банта; на поперечных концах обратной стороны креста вырезан нумер, под которым имеющий крест второй степени внесен в список пожалованных сею степенью, и внизу надпись: 2-я степ.

Третья степень: такой же крест серебряный, на Георгиевской ленте, с бантом; на поперечных концах оборотной стороны креста вырезан нумер, под которым имеющий крест третьей степени внесен в список пожалованных сею степенью, и внизу надпись: 3-я степ.

Четвертая степень: такой же серебряный крест, на Георгиевской ленте, без банта; на поперечных концах обратной стороны креста вырезан нумер, под которым пожалованный крест четвертой степени внесен в список пожалованных сею степенью, и внизу надпись: 4-я степ.

65. Число нижних чинов, могущих получить Георгиевский крест, не определяется.

66. Получение раны или контузии не обусловливает непременной возможности удостоения Георгиевским крестом, если таковое ранение не было соединено с подвигом.

Гражданская война

Из-за отсутствия единого командования и разобщенности армии общей наградной системы в период Гражданской войны создано не было. Единого подхода к вручению дореволюционных наград также не наблюдалось. На всех территориях, занятых представителями Белой армии, Георгиевские кресты и медали по-прежнему вручались рядовым солдатам, казакам, унтер-офицерам, юнкерам, добровольцам и сестрам милосердия.

На юге России, а также на территориях Донского и Всевеликого войск, Георгия Победоносца изображали в виде казака. В Донской армии крестами награждались не только солдаты, но и офицеры и даже генералы.

9 февраля 1919 года на Восточном фронте А. Колчака было также восстановлено награждение Георгиевским крестом. Одновременно было запрещено вручение наград с лавровой ветвью офицерам.

В Добровольческой армии награждение знаком отличия разрешили 12 августа 1918 года. Оно происходило на тех же основаниях, что и в Императорской армии. Первое награждение состоялось 4 октября того же года. В Русской армии Врангеля данная практика сохранилась.

Вахмистр Павел Жадан стал последним кавалером “солдатского Георгия” времен государственного переворота. Его наградили в июне 1920 года за весомый вклад в разгром конного корпуса Д. Жлобы.

История ордена

Учредитель и кавалер ордена 1-й степени императрица Екатерина II.

Георгиевский сервиз 1777—1778 гг. Россия, Фарфоровый завод Гарднера.

Орден Святого Георгия учрежден императрицей Екатериной II 26 ноября 1769 года, как особую награду за военные подвиги. Небесным покровителем ордена был выбран Святой Георгий Победоносец, издавна почитаемый на Руси.

Во время торжественной церемонии и освящения знаков ордена в Зимнем дворце, императрица возложила на себя знак ордена 1-й степени, обозначив значимость данной награды.

Так как это был первый орден для поощрения личной храбрости и боевых подвигов, императрица Екатерина разделила его на 4 степени. Это делалось для того, чтобы отметить заслуги не только высшего командования, но и младших офицеров.

За свою 148-летнюю историю награждения орденом удостоились менее 12 тысяч офицеров, что только повышало его статус среди других наград Российской империи.

Всего 25 человек получили высшую степень ордена Святого Георгия, из которых 23 — за боевые подвиги и 2 — возложением.

123 награждения произведено 2-й степенью ордена и 652 — 3-й степенью.

Кавалерами 4-й степени ордена стали около 11 тысяч офицеров, из них около 8000 за выслугу лет, 4 — за 20 морских кампаний, около 600 за 18 морских кампаний. По состоянию на 1913 год 2504 человека получили данную награду за боевые подвиги.

Не смотря на то, что кавалерами 1-й степени стали 25 человек, всего четверо из них были награждены всеми четырьмя степенями ордена. Полными кавалерами ордена Святого Георгия стали: М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, И. Ф. Паскевич-Эриванский и И. И. Дибич-Забалканский.

В 1849 году, после постройки Большого дворца в Московском Кремле, один из залов получил наименование ордена Святого Георгия. На стенах этого зала, на мраморных досках, были сделаны надписи золотом: 11381 фамилий кавалеров ордена, которые были награждены им с 1869 по 1885 год.

Ежегодно 26 ноября в Георгиевском зале Зимнего дворца собирались георгиевские кавалеры для торжеств по случаю орденского праздника. Кавалеры ордена Святого Георгия приглашались на праздничный обед, для которого императрица Екатерина заказала специальный фарфоровый сервиз. Георгиевский сервиз состоял из тарелок, сухарниц, кремовниц и рассчитывался на 80 персон. С годами сервиз постоянно пополнялся новыми приборами.

Последний раз для празднования орденского праздника кавалеры собирались 26 ноября 1916 года.

После Октябрьской революции орден был упразднен.

Перемены в стране

После февральского переворота участились случаи вручения Георгиевского креста сугубо по политическим мотивам. Так, награды был удостоен унтер-офицер Кирпичников, который был лидером мятежа лейб-гвардии Волынского полка. А премьер-министр Керенский получил кресты 2 и 4 степеней как «неустрашимый герой Российской революции, сорвавший знамя царизма».

В июне 1917-го Временное правительство разрешило награждать офицеров Георгиевским крестом по решению солдатского собрания. В таких случаях на ленты знаков 4 и 3 степеней крепилась лавровая ветвь из серебра, а на лентах знаков 2 и 1 степеней – из золота. Таких наград было вручено около двух тысяч.

16 декабря 1917 года Георгиевский крест, равно как и остальные награды Российской империи, был упразднен.

Статут 1913 года

В 1913 году, в новом статуте знака отличия, награда стала официально называться Георгиевским крестом. Тогда же началась новая нумерация знаков. Начиная с 1913 года, Георгиевские кресты 4 степеней вручались только христианам и имели характерное изображение Святого Георгия. Также в новом статуте было положение, позволяющее вручать награду за военный подвиг посмертно.

Практиковалось также вручение солдату награды одной и той же степени несколько раз. К примеру, прапорщик Г. И. Соломин был удостоен в общей сложности 7 крестов и стал едва ли не дважды полным георгиевским кавалером.

После принятия нового статута первым кавалером Георгиевского креста 1 августа 1914 года стал Козьма Крючков, который блестяще проявил себя в неравном бою против 27 германских кавалеристов 30 июля того же года. Впоследствии Крючков получил и три остальные степени награды. Несмотря на все свои заслуги, он не стал обладателем креста № 1. Крест с этим номером был оставлен на усмотрение императора и вручен лишь 30 сентября 1914-го Петру Черному-Ковальчуку, который в бою с австрийцами захватил их знамя.

Неоднократно за храбрость в бою знаком отличия Военного ордена награждались женщины. К примеру, казачка М. Смирнова и сестра милосердия Н. Плаксина были удостоены трех Георгиевских крестов. Не единожды награждались иностранцы, выступающие за русскую армию. Так, французский бомбардировщик Марсель Пля был удостоен двух крестов, а его земляк Альфонс Пуарэ – четырех, равно как и чех Карел Вашатко.

В 1915 году из-за трудностей войны знаки первой и второй степени стали изготавливать из золота пониженной пробы, в котором 39,5% приходилось на серебро. Всего удешевленных крестов было отчеканено почти 80 тысяч. На таких крестах под буквой «С» ставили клеймо, изображающее голову.

С 1914 по 1917 гг. было вручено:

- Знаков отличия 1 степени – 33 тысячи.

- Крестов 2 степени – 65 тысяч.

- Георгиевских крестов 3 степени – 290 тысяч.

- Знаков отличия 4 степени – 1,2 миллиона.

Для обозначения порядкового номера после миллиона использовали штамп «1/М». Остальные же цифры размещались на сторонах креста. В сентябре 1916 года Совет Министров решил убрать из Георгиевского креста драгоценные металлы. Знаки стали делать из дешевых «желтых» и «белых» металлов. Такие кресты имели под порядковым номером обозначение «ЖМ» или «БМ». Всего недрагоценных крестов было выпущено около 170 тысяч.

В истории Георгиевского креста известны случаи награждения целых подразделений:

- Экипаж брига «Меркурий», который в 1829 году принял бой с парой турецких линкоров и одержал в нем победу.

- 4-я сотня второго Уральского казачьего полка, которая выстояла в неравном бою против кокандцев в 1865 году.

- Экипаж крейсера «Варяг» вместе с экипажем канонерской лодки «Кореец», которые погибли в неравном бою против японской эскадры во времена русско-японской войны.

- 2-я сотня первого Уманского полка Кубанского казачьего войска, совершившая труднейший рейд в 1916 году в рамках Персидской кампании.

- Корниловский ударный полк, прорвавший в 1917 году позиции близ деревни Ямшица.

Отличие на все времена

До революции уважение к георгиевским кавалерам не вызывало сомнений. Они имели право и даже обязанность носить награды постоянно. Для ежедневного употребления предусматривались миниатюры «Георгиевский крест». О награжденных рассказывали в газетах, они были «героями нации».

Но еще во время Первой мировой статус награды был опущен. Ради поднятия боевого духа (война не пользовалась популярностью) командование раздавало кресты не по уставу. Наградных знаков заранее было выпущено и роздано столько, словно вся русская армия состоит из чудо-богатырей (это было явно не так). После Февральской революции 1917 года награда вовсе утратила ценность (Керенский получил 2 штуки – тот еще солдат!).

В белой армии во время Гражданской войны была попытка восстановить практику награждений отличившихся. Но идейные представители белого движения сомневались в моральности такого шага – о в братоубийственной войне, «не санкционированной» монархом. Однако награжденные были, а внешний вид знака претерпел некоторые изменения.

Войско Донское, к примеру, превратило святого в казака. В 30…40-е годы белая эмиграция изредка выдавала награды деятелям белого движения и агентам-антисоветчикам. Но прежнего уважения это уже не вызывало.

Масса кавалеров Георгиевского креста пошло служить в Красную армию. Там они не имели никаких привилегий (отменены официально в 1918 году).

Но были награжденные, сохранившие их, и никаким репрессиям за это не подвергали. Маршал Буденный (имевший иконостас советских наград) постоянно носил только полный георгиевский комплект.

Такие действия не поощрялись, но начальство не обращало внимания, когда подобное позволяли себе опытные солдаты старшего возраста (ушедшие уже на вторую в своей жизни мировую войну). Опыт и навыки таких бойцов стоили больше идеологических мелочей.

Во время Великой Отечественной появился орден Славы – советский аналог царского солдатского ордена. После этого носить кресты военным старшего возраста разрешили полуофициально и уравняли в правах полный комплект орденов Славы и полный георгиевский набор.

Другой

Крест Святого Георгия в Швеции и Финляндии

Морской флаг Латвии включает в себя Георгиевский крест.

- Флаг Барселоны сочетает в себе крест Святого Георгия , покровителя города, с традиционными красными и желтыми прутья саньера , древний символ короны Арагона (здесь, бары расположены вертикально, хотя современный флаг Каталония имеет горизонтальные полосы).

- И флаг Сардинии, и флаг Корсики произошли от флага Четырех мавров, также известного как «Крест Алькораса». Он состоит из красного креста Святого Георгия на белом фоне с maure (головой болота) в каждой четверти. Он также находится на флаге Арагона (Испания) и основан на военном флаге Реконкисты после битвы при Алькорасе в 1096 году.

- Флаг и герб Фрайбурга-им-Брайсгау , Германия, состоят из Георгиевского креста, поскольку святой Георгий является одним из святых покровителей города.

- В Швеции термин «крест Святого Георгия» иногда относится к Cross pattée, используемому шведскими масонами . Например, крест Шведского Ордена масонов был определен королем Швеции в 1928 году как «красный крест Святого Георгия с треугольными руками».

- В Финляндии Cross pattée называется Yrjön risti , «Георгиевский крест», а красный крест на белом фоне называется Pyhän Yrjön risti , «крест Святого Георгия».

- Военно-морские флаги Латвии содержат Георгиевский крест, окрашенный в национальные цвета Латвии.

Возрождение старой награды

После распада СССР Георгии официально вернулись в список российских наград в 1992 году. Но создание нового статута потребовало времени, а затем сразу же – изменений. Предполагалось, что награждать как и ранее, будут за участие в боях ради защиты Отечества. Но осетинские события 2008 года изменили ситуацию. Теперь Георгиевскими крестами Российской Федерации награждают и за отличие во время боев вне территории страны.

Постсоветские времена являются черным периодом в истории награды. Нищета первых лет после развала СССР привела к «выставлению на торги» того, чем торговать нельзя. В товар превратились в том числе ордена и медали, советские и царские. Называть открыто их «рыночную цену» попросту аморально – это то же, что торговля Родиной.

Зато на рынке сейчас масса «георгиевских крестов» частного производства (изготовление наград – приоритет Монетного двора). Их сложно отличить от подлинников – музейные работники проводят тщательные проверки поступающих к ним знаков. Но лучше пусть будет так – копии Георгиевских крестов не награды, торговать ими не преступление. Можно хоть подвесить наперсный крест на георгиевской ленточке – для истории он от этого ценным не станет.

Историческая же ценность награды зависит от времени ее выпуска и принадлежности, которую можно определить по спискам награжденных. Цена металла при этом не важна.

Первый праздник

Только спокойствие: почему Екатерина II двенадцать лет не объявляла Крым российским

Турецкая империя не имела ни возможностей, ни желания удержать полуостров

И Екатерина превратила учреждение ордена в политическую акцию. Говоря нынешним языком, действовала по всем правилам «пиара». Пока императрица в Зимнем дворце представляла орден своим приближенным, в Петербурге не умолкали фейерверки, мрачный зимний вечер освещала иллюминация, рекой лилось вино — это был настоящий праздник с народными гуляньями.

По всей России батюшки в проповедях рассказывали прихожанам о святом Георгии и о том, как важен новый орден для русского воинства. Еще никому не удалось удостоиться новой награды — а о ней уже знали не только в армии, но и в народе.

Учреждение «военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия» провозгласили после молебна, в Юрьев день. Там же, тогда же императрица сама на себя возложила высшую — 1-ю — степень Георгия. И стала первой и последней женщиной, удостоенной столь высокой награды. Впоследствии из самодержцев всероссийских на такое решился лишь Александр. Остальные ограничивались более скромными степенями ордена.

fhvbz

Георгиевские кресты и медали

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Орден Андрея Первозванного: святые мученики, герои и военные

«Известия» рассказывают об уникальной награде и людях, которые ее удостаивались

Отдадим должное государственному уму Екатерины: она меняла не только придворную моду, но и иерархию ценностей. Новая награда не отличалась барочным великолепием. Никакой бьющей в глаза роскоши — простой эмалевый белый крест. Неповторимую красоту ему могут придать только подвиги будущих кавалеров. И лента, «шелковая о трех черных и двух желтых полосах». «Бессмертная законодательница, сей орден учредившая, полагала, что лента его соединяет цвет пороха и цвет огня», — писал много лет спустя шеф Кавалергардского полка Юлий Литта. Екатерина утвердила и по-армейски лаконичный девиз: «За службу и храбрость». Большего и не требуется. Так было найдено аскетическое армейское совершенство.

Праздник георгиевских кавалеров, который отмечали в Юрьев день, стал ежегодным. Специально для торжественных банкетов Екатерина заказала на заводе Гарднера фарфоровый сервиз на 80 персон с орденской символикой.

Подтверждение высокого статуса

Георгиевские кресты имели многие известные люди и целые воинские части. В некоторых случаях нашим современникам бывает сложно даже предположить, что они могли быть у конкретного человека.

- Награждение Шурочки Азаровой в «Гусарской балладе» не выдумано. Это эпизод биографии Надежды Дуровой, прототипа героини.

- Солдатское отличие имел генерал Милорадович, убитый во время выступления декабристов.

- У маршала Буденного было даже не 4, а 5 «Георгиев». Первый 4 степени у него отобрали в качестве наказания за драку. Но Буденный немедленно заработал новый, а потом пошел по возрастающей.

- Знаменитый «Василий Иванович» (комдив Чапаев) получил немного меньше – 3 штуки.

- По 2-3 награды имели Георгий Жуков, Родион Малиновский, Константин Рокоссовский – не удивительно, что они стали маршалами Победы!

- У партизанского генерала Сидора Артемьевича Ковпака было 2 «Георгия». Потом он добавил к ним 2 Золотые Звезды. Всего 7 героев Советского Союза были одновременно и полными георгиевскими кавалерами.

- Команды крейсера «Варяг» и сопутствующей ему канонерки «Кореец» наградили как воинские подразделения.

- Во время Первой мировой награждения удостоились 2 французских и 1 чешский летчик.

В списках кавалеров попадаются и вовсе странные персонажи. Так, энтузиасты-поисковики раскопали в них некоего фон Манштейна и некоего… Гитлера! К Третьему рейху и одиозным однофамильцам они никакого отношения не имеют.

Георгиевская медаль

Медаль, учреждённая в 1913 году и также причисленная Георгиевскому ордену, вручалась не только низшим военным чинам, но и гражданским лицам, проявившим особое мужество в боевых условиях. В первую очередь, речь шла о медперсонале – фельдшерах и санитарах, чей нелёгкий труд на передовой ничем не уступал солдатскому.

Дизайн медали отличался лаконичностью. На аверсе изображался рельефный профиль Николая II, с указанием его официального титула по канту. На реверсе – надпись: «ЗА ХРАБРОСТЬ», порядковый номер и степень регалии.

Описание степеней

| Степень/ Характеристика | I | II | III | IV |

|---|---|---|---|---|

| Металл | золото | золото | серебро | серебро |

| Лента | с бантом | стандартная георгиевская | с бантом | стандартная георгиевская |

| Ежегодные выплаты награждённым (рубли царской России) | 36 | 24 | 18 | 12 |

В 1916 году золото и серебро заменили сплавами. Отметка об этом имеется на аверсе медали перед надписью: «НИКОЛАЙ II…».

История 1807–1917 гг.

Основанный в феврале 1807 г. указом императора Александра I , он был предназначен в качестве награды за «неустрашимую отвагу» нижних чинов (солдат, матросов и унтер-офицеров ) военных. Четвертая статья указа предписывала вывешивать украшение на той же ленте, что и орден Святого Георгия . Был только один класс без ограничений по количеству наград на человека.

Первым воином, награжденным Георгиевским крестом, был кавалерийский унтер-офицер Егор Иванович Митрохин. Он получил награду за отличие в битве против французов при Фридланде 2 июня 1807 года.

Нумерация крестов на реверсе началась в январе 1809 г., наоборот, в том же году началась и реестр наград. К этому времени уже было награждено около 10 000 крестов. К началу войны 1812 года монетным двором было выпущено 16 833 креста. Подробная статистика наград за первые годы представлена ниже:

- 1812 г. — 6 783 награжденных

- 1813 г. — 8 611 награжденных

- 1814 г. — 9 345 награжденных

- 1815 г. — 3 983 награжденных

- 1816 г. — 2682 награждено

- 1817 г. — 659 награжденных

- 1818 — 328 награждено

- 1819 — 189 награжденных

Королевский указ 1856 года разделил украшение на четыре класса. Человек первоначально получил четвертый класс, а затем будет повышен до более высоких классов за дальнейшие подвиги; того, кто получил все четыре класса, называли «Полным кавалером Святого Георгия». Первый и второй классы изготавливались из золота, третий и четвертый — из серебра. Нумерация на обороте начиналась заново для каждого класса украшения.

Королевским указом 1913 года было официально закреплено название «Крест Святого Георгия», и нумерация началась заново. В 1915 году из-за военной нехватки награды первого и второго класса были сделаны из золота более низкого качества (60% золота, 39,5% серебра, 0,5% меди). Украшения третьего и четвертого классов были изготовлены из того же серебра 99%. Из низкопробного золота было изготовлено 26 950 крестов первого класса (№ 5531 — № 32 840) и 52 900 крестов второго класса (№ 65 030 — № 12 131). Примерное количество Георгиевских крестов, награжденных с 1914 по 1917 год:

- 1 класс — 33000

- 2 класс — 65000

- 3 класс — 289 000

- 4 класс — 1,2 миллиона

Солдаты Российского экспедиционного корпуса во Франции , середина 1916 г., двое с Георгиевским крестом.

«1M» использовалось в серийном номере для обозначения числа 1 миллион. 10 сентября 1916 года Высший совет министров одобрил изменение Георгиевского креста, исключив из его изготовления золото и серебро. Начали чеканить кресты из «желтого металла» (JM) и «белого металла» (BM). Кресты первого и второго класса из желтого металла имели буквы «JM» (рус. «ЖМ») над порядковым номером, кресты 2-го и 3-го класса, изготовленные из белого металла, имели буквы «БМ». ) над серийным номером. Количество производимых крестов для каждого класса в «JM» и «BM»:

- 1-й класс JM 10 000 — № 32 481 по № 42 480

- 2 класс JM 20,000 — № 65 031 по № 85 030

- 3-й класс МБ 49 500 — № 289 151 по № 338 650

- МБ 89,000 4-го класса — № 1,210,151 по № 1,299,150

В 1917 году Временное правительство изменило статут креста, разрешив его награждение младшим офицерам. В качестве награды к ленте прикрепляли серебряную лавровую ветвь. Георгиевский крест был упразднен после революции 1917 года, а в советское время номинально его заменил орден Славы .