Полные кавалеры ордена святого георгия

Содержание:

- Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия

- Кто удостаивался такой награды?

- Не уступая пастве в мужестве

- Описание

- ГЕОРГИЕВСКИЕ КРЕСТЫ МАРШАЛОВ ПОБЕДЫ

- Отделение четвертое. Особые права и преимущества награжденных Георгиевским крестом

- Сражение при Кагуле: самая массовая раздача Военного ордена

- Российские корни «византийского святого»

- Приоритет и привилегии

- Особенности вручения награды

- Награды «За храбрость»

- Память

- Статут ордена

- Значение и история происхождения

- Русско-турецкая война 1768−1774. Кузница героев

- Новейшая история

Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия

учрежден 26 ноября 1769 года императрицей Екатериной 2, предназначался для награждения исключительно за боевые заслуги, как было указано в статуте: «Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны не дают право быть пожалованным сим орденом но дается оный только тем, кто отличил себя особо мужественным поступком». Также его было предусмотрено вручать за исправную выслугу не менее 25 лет в офицерских чинах.

Знаки ордена Святого Георгия носятся на ленте цветов российского государственного герба (черный орел на золотом фоне) — три черные и две желтые (оранжевые) полосы, получившей название Георгиевская лента.

|

|

Кто удостаивался такой награды?

Императорским орденом Победоносца Георгия награждались только военные чины за храбрость, усердие и рвение к военной службе, а также в качестве поощрения в искусстве ведения боя. Военным знаком отличия, которым и является орден Святого Георгия, удостаивали тех, кто, показав примеры неустрашимости и доблести, присутствия духа и самоотверждения, совершил военный подвиг. Он должен быть увенчан полным успехом и принести пользу государству.

Но не только за боевые заслуги вручались высшие награды. Например, орден Святого Георгия IV степени презентовали и за выслугу лет (25 – для армии в сухопутных войсках). Для флота – за 18 шестимесячных походов, с учетом того, что хотя бы один раз боец участвовал в сражении. С 1833 года этот орден присуждали морским офицерам, не участвовавшим ни в одном бою, если у них за плечами было не менее двадцати кампаний.

Кроме пожалования титула дворянина по царскому указу от 1849 года имена награжденных героев орденом Георгия Святого наносились на доски из мрамора в Георгиевском зале, который находится в Кремлевском Дворце. Стены военного учебного заведения, в котором учился удостоившийся данной награды кандидат, украшались его портретом.

Не уступая пастве в мужестве

Статут ордена Святого Георгия никогда не содержал запретов награждать им полковых и флотских священников, и тем не менее за полтора века его были удостоены всего 16 полковых священников, причем 11 из них — в годы Первой мировой войны. Первым кавалером 4-й степени ордена стал священник 19-го Егерского полка отец Василий Васильковский. Указ о его награждении подписал император Александр II, а поводом для этого стало участие отца Василия в бою под Витебском и в сражении под Малоярославцем, где он шел в атаку вместе со своей паствой. Гораздо более распространенным вариантом Георгиевской награды для армейского и флотского духовенства был золотой наперсный крест на Георгиевской ленте. Такого отличия были удостоены 538 полковых и корабельных священников России. И это было высокой честью: награда была аналогом офицерского золотого Георгиевского оружия «За храбрость».

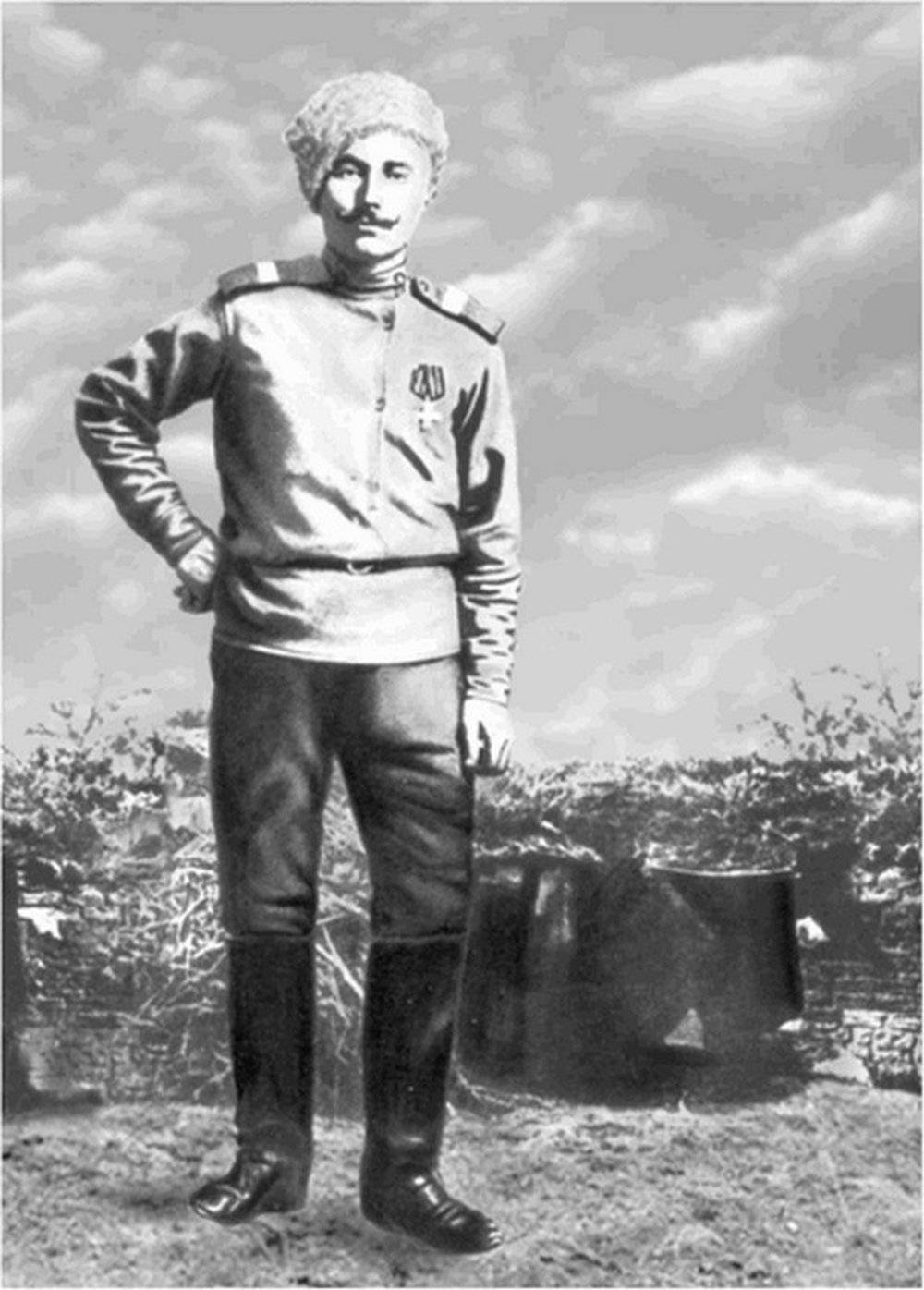

Полковой священник Лейб-гвардии Кирасирского ее величества императрицы Марии Федоровны полка протоирей Иоанн Стратонович, награжденный золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте за пребывание на поле боя под огнем неприятеля

Описание

Орден Святого Георгия делится на четыре класса: от первого до четвертого; высшая степень — Орден Первой степени. Четыре класса присуждаются последовательно от четвертого до первого. Эти четыре класса индивидуально идентифицируются по размеру и способу ношения двух основных знаков Ордена, креста и звезды.

Надлежащее ношение знаков отличия ордена Святого Георгия четвертой степени слева и первой степени справа.

Орден Святого Георгия II степени, нагрудный знак и нагрудный знак.

Крест : белый эмалированный крест с центральным медальоном с изображением Святого Георгия на коне, убивающего дракона . Крест размером 60 мм в случае ордена первого класса носит на поясе цветов Святого Георгия (оранжевый и черный). Такой же крест 60 мм на шее на ленте шириной 45 мм также в цветах Георгия Победоносца для Ордена II степени. Крест 50 мм в поперечнике для ордена третьего класса, также носится на шее, но с ленты шириной 24 мм того же цвета. Орден четвертой степени — 40-миллиметровый крест, носимый на левой груди, свисающий на пятиугольной оправе, перевязанный ленточкой Георгия Победоносца шириной 24 мм.

Star : Четыре заостренные серебряная позолоченная звезда с золотым центральным медальономносящей шифра Святого Георгия «SG» увенчанный короной и окруженный черной эмалированной группыносящей девиз ордена «За службу и храбрость» (» Za Sluzhbu и Храброст »). Звезду носят на левой груди как для первого, так и для второго класса.

Лента : лента Ордена Святого Георгия оранжевая с тремя черными полосами, обычно называемая « Георгиевской лентой ». Он символизирует огонь и порох: русские «цвета воинской славы», а также считается производным от цветов оригинального российского императорского герба (черный орел на золотом фоне). Впоследствии он стал ассоциироваться со знаменами частей Росгвардии. В отличие от других классов, орден Святого Георгия четвертой степени может быть присужден младшим офицерам, а остальные — старшим и флагманским офицерам.

- Бар ленты для первого класса Order украшен миниатюрной золотой звездой.

- Лента для ордена II степени украшена миниатюрной серебряной звездой.

- Лента ордена III степени украшена миниатюрным белым крестом.

- Лента для четвертого класса Ордена не имеет устройства.

ГЕОРГИЕВСКИЕ КРЕСТЫ МАРШАЛОВ ПОБЕДЫ

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

СЕМЕН БУДЕННЫЙ, старший унтер-офицер 18-го драгунского Северского Короля Христиана IX Датского полка

Подтверждены два Георгиевских креста: крест IV степени за отличие в бою 21 мая 1916 года, “когда при отходе обходной колонны, отдельная застава под его командованием была выслана на высоту и окружена турками, он пробился через цепь и присоединился к эскадрону”21 и крест III степени (описание подвига отсутствует)22.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЕВСКИЙ, штабс-капитан 409-го пехотного Новохоперского полка

Награжден солдатским Георгиевским крестом IV степени с серебряной лавровой ветвью для офицеров за то, что в боях 27-30 июля 1917 года под Мерешешти, командуя ротой и батальоном “под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, шел все время впереди цепи, ни на минуту не теряясь, ободрял солдат словами и своей личной храбростью и мужеством увлекал их за собой. Благодаря чему был удержан натиск противника, закрыт прорыв, сделанный изнемогавшим 50 пех Белостокским полком, и дана была возможность спасти наши орудия”23

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ, унтер-офицер 10-го Новгородского драгунского полка

Награжден крестом IV степени за захват германского офицера и крестом III степени. О награждении известно со слов самого маршала24.

ГРИГОРИЙ КУЛИК, бомбардир 1-й батареи 9-й артиллерийской бригады

Награжден Георгиевским крестом IV степени “за то, что 19.04.1915, находясь на выдвинутом вперед взводе при д. Мецина Мала, под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем, отбивался от наступающих германцев до последнего патрона, с установкой на картечь, оказывая поддержку пехоте”25.

РОДИОН МАЛИНОВСКИЙ, рядовой пулеметной команды 256-го пехотного Елисаветградского полка; ефрейтор 2-го Особого пехотного полка

Награжден крестом IV степени “за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях”26. И крестом III степени за отличие в бою 14 сентября 1918 года при прорыве “линии Гинденбурга” на французском фронте, когда “личным примером храбрости, командуя взводом пулеметов, увлек за собой людей, прорвал в промежутке между укрепленными гнездами противника, утвердился там с пулеметами, чем способствовал решительному успеху по овладении сильно укрепленной траншеи 3й линии, “линии Гинденбурга”27.

КОНСТАНТИН РОКОССОВСКИЙ, охотник (доброволец), драгун, ефрейтор 5-го драгунского Каргопольского полка (друг и сослуживец И.В. Тюленева)

Награжден крестом IV степени за то, что 8 августа 1914 года, “будучи дозорным в разъезде, выйдя в д. Ястржем, наткнулся на неприятельскую засаду, был окружен противником, но, зарубив немецкого кавалериста, пробился к своей части и предупредил ее о засаде”28.

СЕМЕН ТИМОШЕНКО, ефрейтор 304-го пехотного Новгород-Северского полка

Награжден крестом IV степени за отличие при обороне крепости Осовец во время бомбардировки 13-16 сентября 1914 года29 и крестами III и II степени.

1. Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914-1922 гг. М., 2013. Т. 9. С. 705.2. Там же. М., 2015. Т. 2. С. 559.3. Там же. С. 1095.4. Там же. С. 978.5. Тимофеев А. “Он выиграл дуэль с Гитлером” // Тюленев И.В. Через три войны. М., 2007. С. 11-12.6. Тюленев И.В. Через три войны. С. 376.7. Патрикеев С.Б. Сводные списки… Т. 2. С. 416.8. Там же. М., 2013. Т. 6. С. 699.9. Там же. М., 2015. Т. 3. С. 605.10. Симонов К.М. Разные дни войны. Дневник писателя. 1942-1945 годы. М., 2005. С. 336.11. Там же. С. 338-339.12. Там же. С. 336.13. Там же. С. 336-337.14. Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь. М., 2015. Т. 4. С. 294.15. Туманов А. Тула: Страницы хроники героической защиты города-героя в 1941 г. М., 1985. С. 80.16. Патрикеев С.Б. Сводные списки… М., 2015. Т. 1. С. 606; М., 2015. Т. 2. С. 409; М., 2013. Т. 6. С. 623.17. Великая Отечественная: Комдивы. Т. 4. С. 560-561.18. Там же. С. 802.19. Статут императорского военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, принадлежащего к сему ордену Георгиевского креста и причисляемых к тому же ордену Георгиевского оружия и Георгиевской медали. Пг., 1915. С. 60.20. Архив Московского городского военного комиссариата. Д. АГ-117739. Л. 9. Сведения любезно предоставлены биографом Мещерякова А.А. Симоновым (г. Жуковский).21. Патрикеев С.Б. Сводные списки… М., 2013. Т. 10. С. 378.22. Там же. М., 2015. Т. 3. С. 655.23. Там же. М., 2014. Т. 14. С. 769.24. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1975. Т. 1. С. 43.25. Патрикеев С.Б. Сводные списки… М., 2013. Т. 7. С. 791.26. Там же. М., 2012. Т. 4. С. 548.27. Попова С.С. Боевые награды Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского // Военно-исторический журнал. 2004. N 5. С. 31.28. Патрикеев С.Б. Сводные списки… Т. 4. С. 102.29. Там же. С. 381.

Отделение четвертое. Особые права и преимущества награжденных Георгиевским крестом

86. Георгиевский крест никогда не снимается.

87. Нижние чины, имеющие георгиевские кресты нескольких степеней, носят их, располагая на старшинству степеней, правее всех прочих знаков отличия и медалей.

88. Имеющие ордена и Георгиевский крест носят его правее всех медалей, но левее всех орденов; на плаще же, вне строя, носят лишь ленту по борту плаща.

89. Каждому удостоенному Георгиевским крестом назначается со дня совершения подвига ежегодная денежная выдача в нижеследующем размере: по 4-й степени – 36 рублей, по 3-й степени – 60 рублей, по 2-й степени – 96 рублей и по 1-й степени – 120 рублей.

Вдова награжденного Георгиевским крестом, по смерти мужа, пользуется причитающеюся ему по кресту денежной выдачей еще один год.

90. Означенные выдачи производятся нижним чинам действительной службы, в виде прибавочного жалованья, из сметных сумм подлежащих ведомств, а по увольнении их от действительной службы, а равно всем прочим пожалованным – в качестве пенсий из государственного казначейства.

91. Прибавочное жалование или пенсия по Георгиевскому кресту производится независимо от каких-либо денежных выдач и наград, причем продолжается производством и в случае награждения лица, имеющего Георгиевский крест, орденом Святого Георгия. При пожаловании высшей степени Георгиевского креста прибавочное жалованье или пенсия по низшей степени прекращается.

92. Правила, определенные в уставе о пенсиях – о невыдаче из казны пенсий за прошедшее время, в случае пропуска срока, как узаконенного для требования их, так и установленного в законах гражданских о земской давности – не распространяются на пенсии, следующие по Георгиевскому кресту. Равно, требования о выдаче прибавочного жалованья по Георгиевскому кресту за прошедшее время удовлетворяются, несмотря на пропуск срока, установленного для заявления таких требований, или на истечение срока земской давности.

93. Порядок назначения денежных выдач по Георгиевскому кресту (см. ст. 89–92) излагается в действующих по сему предмету особых правилах.

94. При производстве на вакансии в офицеры нижних чинов унтер-офицерских званий, получивших право на таковое производство, в случае равенства у нескольких лиц баллов по экзамену в науках, имеющим Георгиевский крест, отдается преимущество пред не имеющими сего креста.

95. Нижние чины, награжденные Георгиевским крестом 2-й степени, приобретают при увольнении в запас право на награждение без экзамена званием подпрапорщика (или ему соответствующего), а награжденные тем же крестом 1-й степени – на награждение вышеупомянутым званием при самом пожаловании сей степени Георгиевского креста.

96. Нижние чины, не имеющие ефрейторского или унтер-офицерского звания, при пожаловании Георгиевским крестом 4-й степени производятся в ефрейторы, а при пожаловании того креста 3-й степени – в унтер-офицеры или соответствующие звания.

97. Нижние чины, как находящиеся на действительной службе, так и уволенные в запас или отставку, представляются:

имеющие Георгиевский крест 3-й или 4-й степеней – прямо к серебряной шейной медали;

имеющие Георгиевский крест 1-й или 2-й степеней – прямо к золотой шейной медали.

98. Нижние чины, имеющие Георгиевский крест, приобретают преимущественное право на зачисление в Роту Дворцовых гренадер, согласно правил на сей предмет действующих.

99. Подпрапорщики, унтер-офицеры и ефрейторы, а равно нижние чины соответствующих званий, удостоенные Георгиевским крестом, не могут быть лишаемы сих званий без суда.

100. Имеющие Георгиевский крест, как служащие, так и запасные и отставные нижние чины, впавшие в преступление, лишаются креста не иначе, как по суду.

101. О нижних чинах, лишенных по приговору суда Георгиевского креста, сообщается Капитулу орденов, чрез Главный штаб и Главный морской штаб, для исключения сих нижних чинов из списков награжденных Георгиевским крестом.

102. Пенсия по Георгиевскому кресту прекращается производством лишь в случае, когда имеющий Георгиевский крест лишается оного.

103. В случае утраты или неумышленной потери Георгиевского креста кем-либо из нижних чинов, хотя бы запасным или отставным, выдается ему, по требованию подлежащего начальства, новый крест безвозмездно.

104. В каждой отдельной части и на корабле, а равно в роте, эскадроне, сотне, батарее или отдельной команде, должен быть печатный экземпляр статута Георгиевского креста для руководства при представлениях, дабы все и каждый ведали Всемилостивейшее учреждение о сем кресте и дарованных по оному преимуществах.

| Часть III. О Георгиевском оружии >> |

Сражение при Кагуле: самая массовая раздача Военного ордена

Первое награждение «Георгием» второй по старшинству степени произошло 27 июля 1770 года (по старому стилю). Строго говоря, награждений II степенью было не одно, а целых три — счастливчиками стали два генерал-поручика (Племянников П. Г. и Репнин Н. В.) и генерал-квартирмейстер Боур Ф. В. Все награды были пожалованы за отличие в битве с турками при Кагуле, во время которой 1-ая русская армия под командованием генерал-аншефа Петра Александровича Румянцева нанесли сокрушительное поражение армии великого визиря. Сражение стало вехой в истории военного искусства: впервые главные силы русских сражались при таком решительном превосходстве противника в силах (на одного русского приходилось 7−10 турок) и с таким впечатляющим результатом. Все три награды были сопровождены резолюцией: «За оказанный пример мужества, служивший подчиненным его по преодолению трудов неустрашимости и к одержанию над неприятелем победы 21-го июля 1770 года под Кагулом».

Любопытно, что одним из кавалеров был Николай Васильевич Репнин более известный как дипломат, а не полководец: будучи русским посланником в Польше и стремясь провести радикальные прорусские реформы, именно он был виновником создания враждебной России Барской Конфедерации в Речи Посполитой, война с которой и её дальнейшее поражение привели к Первому разделу Польши. Он же разрабатывал положения Кючук-Кайнарджийского мира по итогам войны с Турцией в 1768—1774 годах. Впрочем, как мы видим, военное поприще также было не чуждо князю: он участвовал во всех крупных сражениях 1770 года, в которых неизменно показывал себя храбрецом и отличным командиром.

Победа при Кагуле (вслед за Рябой Могилой и Ларгой) была третьей крупной победой русского оружия за эту кампанию и венчает досуворовский этап развития военного искусства в России. Однако эти победы привели к ещё одному любопытному последствию: 27 июля 1770 года стал днём одного из самых массовых награждений орденом святого Георгия. Было вручено 22 награды всех степеней: 1 — I степени, 3 — II степени, 7 — III степени, 11 — IV степени. Более того, дополнительные награждения состоялись в августе 1770. Так императрица решила поощрить войска, одержавшие самые громкие победы русского оружия со времён Петра Великого.

Российские корни «византийского святого»

Большинство историков не могут или не хотят понять, что этот святой не был византийским, а являлся одним из первых появившихся на Руси государственных руководителей, царей-ханов.

В святцах есть упоминание о нём как о святом великом князе Георгии Всеволодовиче, фактическом «дубликате» Георгия Даниловича, которого историки династии Романовых засунули в век XIII, вместе с великим «монгольским» завоеванием.

До XVII века Русь прекрасно знала и хорошо помнила, кем был святой Георгий на самом деле. А потом его просто выбросили, как и память о первых русских царях, заменив это «византийским святым». Отсюда и начинаются кучи нестыковок в нашей истории, которые легко устраняются, стоит лишь вернуться к истории настоящей.

Приоритет и привилегии

Члены Ордена Святого Михаила назначаются на должности в порядке старшинства в Англии и Уэльсе . Жены членов мужского пола также фигурируют в порядке старшинства, как и сыновья, дочери и невестки рыцарей Большого креста и рыцарей-командиров; родственники женщин-членов, однако, не имеют особого приоритета. (Люди могут иметь приоритет от своих отцов или мужей, но не от своих матерей или жен. Это следует общему правилу почестей, согласно которому муж никогда не наследует стиль или титул от своей жены.)

Knights Grand Cross и Knights Commanders префиксы «Sir», а Dames Grand Cross и Dames Commanders префиксы «Dame» к своим именам. Жены рыцарей могут добавлять к своей фамилии приставку «леди», но мужья дам не получают титула от своих жен. Такие формы не используются сверстниками и князьями, за исключением случаев, когда имена первых записаны в их наиболее полных формах. Кроме того, почетные (иностранные) члены и священнослужители не получают награды и, следовательно, не имеют права использовать префикс «господин» или «дама». Рыцари и Дамы Большого Креста используют пост-номинальный «GCMG»; Knights Commanders и Dames Commanders используют «KCMG» и «DCMG» соответственно; Товарищи используют «CMG».

Рыцари и Дамы Большого Креста также имеют право на получение геральдической поддержки . Они могут, кроме того, обвить свои руки изображением ободка (круга с девизом) и воротника; первый показан либо снаружи, либо поверх последнего. Рыцари и Дамы Командиры и Соратники могут демонстрировать обруч, но не ошейник, окружающий их руки. Значок изображается подвешенным к воротнику или обручу.

Особенности вручения награды

Ордена 1-й и 2-й степеней применялись только на основании решения самого монарха. Для оставшихся степеней с 1833 г. была характерна необходимость представления прямых начальников награждаемого. После этого происходило обсуждение представлений думой, в состав которой входили кавалеры ордена, командующие армиями, корпусами или эскадрами и флотами. Для принятия решения требовалось 2/3 и более всех голосов членов георгиевских дум. Окончательное утверждение производилось непосредственно самим российским царем.

В годы нахождения на троне Павла I (1796-1801 гг.) орден не вручался. Восстановление практики награждения произошло после принятия Александром I особого постановления 12.12.1801 г. До 1805 г. Георгиевский орден 4-й степени вручали лицам, которые участвовали в боевых событиях и прослужили в званиях обер-офицеров 25 лет.

Орден выдавали также морским офицерам, которые не участвовали в битвах, но прошли 18 или 20 военных кампаний. Надписи фиксировали на поперечных поверхностях концов креста. А 15.05.1855 г. Александром II принято решение об отмене указанных статутных статей, после чего Георгиевским орденом награждали исключительно за особое мужество и храбрость.

Награды «За храбрость»

Представителям казачества и населению, проживавшему в Кавказском регионе с 1807 г., начали вручать медали. Они были изготовлены по золотому и серебряному образцу. В 1844 г. медаль стали вручать чинам нижнего уровня в связи с их заслугами. В последующем, 03.08.1878 г., Александр II вводит медаль «За храбрость» с полномерным учетом. Ее крепили на георгиевскую ленту, а сама медаль дифференцировалась по определенным отличительным степеням:

- первые две степени были созданы по золотому образцу;

- третья и четвертая степень создавались по серебряному типу.

Медаль стала Георгиевской и получила статус ордена. Награжденным лицам выплачивали доплаты 12-36 руб. с установлением специальных льгот.

Генералам и офицерам, которые отметились выдающимися боевыми подвигами, вручали золотое оружие. На нем присутствовала надпись «За храбрость». В 1869 г. принимается решение выдать орден всем людям, получившим золотое оружие. Эфес стал украшаться крестом, а дополнительно использовали темляк.

В 1913 г. принимается решение применять к золотому оружию название георгиевского. Лицам, которые совершили выдающиеся боевые подвиги, вручали оружие, украшенное бриллиантами. На нем также указывался подвиг.

Георгиевские награды носили и коллективный характер – их получали части армии. Такие награды были представлены в виде ленточек на фуражках и знамен. Орден 4-й степени был присужден крепости Верден в 1916 г. В этом же году для орденов и медалей перестали использовать золото и серебро. Они стали бронзовыми и металлическими.

Орден имеет свою торжественную дату – 26 ноября. Есть и соответствующий храм Ордена – храм Иоанна Предтечи. Он расположен рядом с петербургским Чесменским дворцом. В Зимнем дворце регулярно проходили соответствующие торжественные мероприятия.

Память

Святого Георгия чтят со времен раннего христианства. Первые храмы преподобномученику воздвигли в Римской империи в IV веке. Культ Святого Георгия возник взамен культа Диониса. На местах святилищ бога язычества воздвигли соборы великомученику православия.

Святой Георгий стал примером храбрости и мужества. В особенности мученика почитают в Грузии. Первый храм, воздвигнутый в память страстотерпца, датируется 335 годом. Со временем число церквей и молельней стало расти. В Грузии насчитывается 365 святых зданий, столько же, сколько дней в году. В стране не найдется ни одного собора, в котором бы не стояла икона Святого Георгия.

Храм Георгия Победоносца в Грузии

В Грузии популярно давать мальчикам имя Георгий. Считается, что носителя такого имени сопровождают удача и победа. С древнерусских времен Георгий известен как Юрий и Егорий. Великий князь Ярослав в 1030-х годах основал в Киеве и Новгороде Георгиевские монастыри и указал отмечать день мученика 26 ноября.

Центральным христианским храмом в Северной Осетии является Свято-Георгиевский. А из 56 работающих часовен 10 значатся Георгиевскими.

Орден Георгия Победоносца

В 1769 году императрицей Екатериной II утвержден Орден Георгия Победоносца. Награда вручалась за заслуги в бою и выслугу в воинских званиях. В 1917 году новая советская власть упразднила Орден. В нулевых Орден восстановили как военную награду Российской Федерации. К Георгиевскому Ордену прикладывается двухцветная Георгиевская лента. А Георгиевская ленточка служит символом празднования Дня Победы.

С правления Дмитрия Донского Святой Георгий считается покровителем Москвы. В геральдике изображение всадника, пронзающего крылатого змия копьем, появилось с XIV-XV веков. Эта фигура расположена в гербе Российской Федерации, но прямого указания, что рыцарь – это Святой Георгий, нет. На гербе показан именно змий, а не дракон, потому что в геральдическом соглашении змий – отрицательный персонаж, а дракон – положительный. Отличаются они друг от друга количеством лап: у дракона две конечности, у змия – четыре.

Герб Российской Федерации

В XIII веке человек с копьем на скакуне изображался на монетах. В 1997 году на российской копейке расположили рисунок всадника, копирующий лик иконы Святого Георгия XV века.

Образ Святого Георгия используется в современном искусстве. Художники любят воплощать на холсте всадника с копьем в руке, убивающего змия. Несмотря на похожесть рисунков, каждая картина указывает на особенное видение творцом.

Статут ордена

-

Основная статья: Статут Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 1769 года

-

Основная статья: Статут Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 1913 года

Знак ордена Святого Георгия 4-й степени за 25 лет службы в офицерских чинах.

Знак ордена Святого Георгия 4-й степени за 18 кампаний.

Знак ордена Святого Георгия 4-й степени за 20 кампаний.

За свои историю орден Святого Георгия имел три статута.

Первый был подписан Екатериной II на торжественной церемонии учреждения ордена в 1769 году.

В Статуте императрицы Екатерины говорилось:

| Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны не дают быть пожалованным сим орденом, но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком или подали мудрые и для Нашей воинской службы полезные советы. |

а также

| кто презрев очевидную опасность и явив доблестный пример неустрашимости, присутствия духа и самоотвержения, совершил отличный воинский подвиг, увенчанный полным успехом и доставивший явную пользу. |

Согласно Статута награждение орденами 1-й и 2-й степени производилось лично императором и по его усмотрению.

Награждение 3-й и 4-й степенями ордена производила Военная и Морская коллегий, а с 1782 года — Георгиевская Дума, состоящая из кавалеров данного ордена.

Так же в Статуте оговаривались сроки подачи представления к награждению орденом — не более 4 недель после совершения подвига.

В случаях награждения орденом Святого Георгия 4-й степени, командующим армиями или корпусами разрешалось не собирать Георгиевскую Думу, а присуждать награду на свое усмотрение. При этом, каждое такое награждение должно было утверждаться императором.

Был отдельный пункт, который описывал привилегии орденоносцев.

| Каждый кавалер ордена Св.Георгия 1-й и 2-й степеней имел право на вход при Высочайшем дворе за кавалергардов, кавалеры 3-й и 4-й степеней — вместе с полковниками, даже если бы состояли в чинах ниже сего звания. |

Кроме того, каждый офицер, награжденный орденом Святого Георгия получал повышение в звании.

Не смотря на то, что это был военный орден, в Статуте предусматривалось награждение 4-й степенью ордена за 25-и летнюю безупречную службу в офицерских чинах или за участие в 18 морских кампаниях. При этом за одну кампанию считалось 6 месяцев чистого плавания. Знаки этих орденов имели соответствующую надпись на горизонтальных лучах: «25 лет» и «18 камп.»

Сроки выслуги могли быть сокращены. Например, участникам таких сражений как штурм Очакова в 1788 году или взятие Измаила в 1790 году срок выслуги сокращался на 3 года. Также 3 года убавляли офицерам, получившим за боевые подвиги орден Святого Владимира 4-й степени с бантом, а награжденным золотым оружием «За храбрость» — по 2 года.

Позднее в этот список внесли и кавалеров ордена Святой Анны 3-й степени с бантом, за который срок выслуги сокращался на 1 год.

Морским офицерам, участвовавшим в выдающихся морских сражениях сокращали срок выслуги на 1 кампанию, кавалерам ордена Святого Владимира 4-й степени с бантом — на 2 кампании, ордена Святой Анны 3-й степени с бантом и золотого оружия «За храбрость» — на 1 кампанию.

6 декабря 1833 года император Николай I издал новый Статут.

Статут определил порядок награждения орденом. Теперь награждение производилось последовательно начиная с 4-й степени.

Изменения коснулись и правил награждения орденом Святого Георгия за безупречную службу. Теперь, кроме 25 лет безупречной службы, для получения 4-й степени ордена главным условием стало обязательное участие хотя бы в одном сражении. Для морских офицеров, не принимавших участие в сражениях, предусмотрели награждение орденом за 20 кампаний.

Кроме того в новом Статуте появилось подробное описание подвигов, дающих право на награждение орденом.

Начиная с 9 августа 1844 года российские подданные и иностранцы, лица не христианского вероисповедания стали награждаться орденами, на которых вместо изображения Святого Георгия и его вензеля был изображен императорский двуглавый орел.

С 1845 года офицеры награжденными любой степенью ордена Святого Георгия получали право на потомственное дворянство, а также могли имели право отображать знаки ордена на своем фамильном гербе.

15 мая 1855 года императором Александром II было упразднено награждение орденом за выслугу лет и за морские кампании.

Знак ордена Святого Георгия 4-й степени для не христиан.

Третий раз статут был переписан при Николае II в 1913 году. Однако основные изменения коснулись наград для низших чинов — Знака отличия военного ордена Святого Георгия и медали За Храбрость.

Значение и история происхождения

Георгия Победоносца называют свидетелем веры. Основные тексты, по которым составлены его жизнеописания:

- Вьеннский палимпсест (V век);

- житие Метафраста (X век);

- похвальное слово Андрея Критского (VIII век).

Они свидетельствуют о возникшем в IV веке культе святого Георгия, который породил множество популярных легенд. Почитание в арабских странах связано с легендами, сказаниями, преданиями о посмертных чудесах, связанных с именем святого великомученика.

Европейцы восхваляют Георгия Победоносца, как покровителя воинов. Православная церковь почитает память вмч Георгия под именем Юрия или Егория, по православным представлениям крестьян, Святой Георгий покровительствует не только воинам, но земледельцам и скотоводам.

Русско-турецкая война 1768−1774. Кузница героев

Утвердив статут Императорского военного Ордена святого Великомученика и Победоносца Георгия Екатерина II, как учредительница и глава ордена, возложила на себя орден за № 1, разумеется, высшей I степени. Первое награждение за боевые заслуги произошло всего через две недели после учреждения. Счастливчиком стал подполковник Федор Иванович Фабрициан за отличие в бою с турками в ходе недавно начавшейся русско-турецкой войны. И вот как было дело.

Незначительность успехов русской армии против турок в кампании 1769 года, в ходе которой главная армия Голицына ограничилась преимущественно оборонительными действиями, заняв при этом Молдавию и часть Валахии, особенно подчеркнули успех Фабрициана, сумевшего с незначительным отрядом добиться занятия важного пункта на Дунае. Осенью 1769 года турецкий корпус силой в 6−7 тысяч человек отборной пехоты и конницы атаковал один из отрядов русских (1 600 штыков), отправленный тревожить турок несмотря на то, что главные силы (1-ая и 2-ая армии) уже устроились на зимние квартиры в Придунавье и Поднепровье

Командир отряда подполковник Фабрициан, встретившись с неприятелем, невзирая на численное превосходство противника не подумал отступать, а сам ринулся в бой. В какой-то момент положение русских стало опасным: турки воспользовались превосходством в силах (особенно кавалерии и артиллерии) и окружили неверных, щедро поливая их ядрами. Тогда Фабрициан сам бросился на турецкую батарею во главе отряда егерей. Прислуга была переколота, батарея захвачена, а взятые орудия обернулись против хозяев — русские развернули пушки и открыли ответный огонь по противнику. Вскоре сопротивление неприятеля было сломлено, турки обратились в бегство, оставив в руках русских вс. артиллерию, два знамени и несколько десятков пленных, в числе которых были молдавский господарь и секретарь турецкого командующего.

Преследуя неприятеля русский отряд достиг реки с ходу занял крепость Галац (в совр. Румынии). Императрица оценила по достоинству подвиг 34-летнего офицера, навсегда вписав его имя в историю России, как первого «боевого» кавалера только что созданного ордена, причём, дабы подчеркнуть отвагу и героизм Фабрициана, он был награждён сразу III степенью в обход младшей IV. Аналогичная история, кстати, произошла с Александром Васильевичем Суворовым полтора года спустя: за отличие в боях с польскими конфедератами он был награждён орденом III степени. Дослужившись до генерал-майора Фабрициан был назначен командующим русскими войсками на Кавказе, но скоропостижно скончался в 1782 году.

Новейшая история

Попытки возродить орден Святого Георгия в РФ предпринимались и после августовского путча 1991 года. Тогда звучали предложения о восстановлении ордена Георгия и вручения его защитникам Белого дома. В итоге решили учредить новую медаль – она называлась «Защитнику свободной России».

После развала Советского Союза и образования независимых государств у каждой из бывших республик появились собственные атрибуты государственной власти и наградные системы. Президиум ВС РФ частично сохранил прежние награды – были среди них орден Георгия и Георгиевский крест. Государственная комиссия занималась разработкой Уставов для них.

Осенью 1993 года между президентом Ельциным и Верховным Советом обострилось противостояние – в результате комиссию распустили, работа над основополагающей документацией остановилась почти на 8 лет. Статус георгиевских наград утвердил президент Путин 8 августа 2000 года.

В нем оговаривалось, что знака и звезды могут быть удостоены участники боевых действий, связанных с нападением внешних врагов. В тот период Россия не участвовала в военных конфликтах.

Первые награждения прошли в 2008 году – после внесения изменений в статус знака отличия. Они позволяли вручать знаки отличия боевым командирам и офицерам, участвовавшим в миротворческих операциях на территории других стран. Первым георгиевским кавалером РФ стал Сергей Макаров. Он участвовал в военных действиях в Южной Осетии, в 2002-2005 годах занимал пост заместителя командующего войсками Северо-Кавказского округа.

Генерал Анатолий Лебедь, принимавший участие в военных действиях в Чечне и других «горячих точках» Северного Кавказа, также в числе георгиевских кавалеров.