Почему наш эсминец назначен фрегатом?

Содержание:

- История создания

- Современность

- История создания миноносца Лидер

- Классификация кораблей ВМФ России. Ликбез

- Строительство авианосцев

- Современные фрегаты

- Project 18 (Индия)

- Парусные суда

- Крейсер

- Технические характеристики

- Отличительные особенности проекта 20386

- Происхождение названия, типа и история постройки

- Южно-Африканский фрегат типа Valour

- Выводы

История создания

Предпосылки к созданию

После создания в России прибрежного оборонительного флота, уже в марте 1864 года было принято решение начать строительство на отечественных верфях и из своих материалов следующего поколения броненосных кораблей, отличавшихся большей боевой мощью и повышенной мореходностью, предназначенных к океанским плаваниям. Эти корабли хорошо подходили для атаки крепостей и эскадренного боя. В то же время успешные действия рейдеров южан во время Гражданской войны в США убедительно показали, какой вред неприятельской торговле могут нанести действия одиночных крейсеров. Однако крейсерские силы русского флота находились в неудовлетворительном состоянии. К тому же ни один из крейсеров не имел защиты жизненно важных частей на случай встречи с кораблями неприятеля, а также с большими коммерческими пароходами, которые могут быть вооружены сильными орудиями. При этом надо учитывать, что наиболее вероятный на то время противник России — Англия, полностью зависела от поставок сырья и продовольствия из своих многочисленных колоний и обладала чрезвычайно протяженными, а потому легкоуязвимыми морскими коммуникациями. В связи с этим, приоритетной задачей стала постройка корабля, который должен был «быть крейсером в полном смысле этого слова и наносить вред неприятельской торговле», а для этого обладать максимально возможной скоростью, высокой мореходностью и автономностью. При этом мощную энергетическую установку, увеличенные запасы угля, броню по поясу и тяжелые орудия требовалось разместить в пределах минимально возможного водоизмещения.

Проектирование

Идея создания броненосного крейсера прозвучала в 1867 году в Отчете по морскому ведомству великого князя Константина Николаевича:

| Поприще деятельности броненосных судов расширяется и в настоящее время настойчиво преследуется цель создать тип броненосного крейсера |

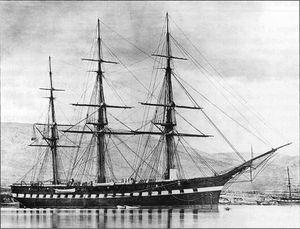

70-пушечный винтовой фрегат «Генерал-Адмирал»

70-пушечный винтовой фрегат «Генерал-Адмирал»

В руководстве морского ведомства полагали, что для борьбы с английскими крейсерами русский крейсер должен обладать броневым прикрытием по ватерлинии. В 1868 году, вернувшийся из заграничной командировки адмирал А.А. Попов представил проект переделки деревянного 70-пушечного парусно-винтового фрегата «Генерал-Адмирал». По его поручению корабельный инженер подполковник Свистковский составил проект замены существующей на фрегате гладкоствольной артиллерии нарезной калибром 203 и 229 мм. Кроме того, планировалось заменить механизмы, снабдить фрегат броневым поясом по ватерлинии и уменьшить экипаж. Однако выяснилось, что в этом варианте стоимость работ будет слишком высока. В то же время на рассмотрение Кораблестроительного отделения Морского технического комитета (МТК) был предложен проект броненосного крейсера капитана 2-го ранга Н.В. Копытова (сам проект он разработал раньше — в 1867 году). Водоизмещение крейсера по его проекту — 7718 т, корпус целиком из железа, по ватерлинии броневой пояс шириной не более 7 футов (2,13 м), вооружение — двенадцать 229-мм орудий, скорость — 14,48 узла при мощности энергетической установки 7200 л.с, большой запас угля (1800 т). Кроме того, для повышения автономности крейсер имел полный рангоут. Таран не предусматривался и вместо гребных винтов предлагалось установить водометные движители. После рассмотрения проекта Копытова решили построить новый фрегат (с металлическим корпусом) и оставить ему прежнее название. В приказе управляющему Морским министерством Н.К. Краббе от 14 июня 1869 года, государь-император высочайше повелел:

| …состоящий же в Балтийском флоте фрегат «Генерал-Адмирал» исключить из списка судов флота, по неблагонадежности дальнейшей службы, а вместо него построить корвет, наименовав оный «Генерал-Адмирал» с употреблением годного с фрегата леса на имеющий строиться корвет «Генерал-Адмирал» |

Однако, МТК рассмотрев проект Копытова, все же не утвердил его для практической реализации, ввиду ряда недоработок и высокой стоимости корабля водоизмещением почти 8000 т. Тем не менее, ряд предложений затем был реализован. Составление чертежа предложенного к постройке железного корвета было поручено адмиралу А.А. Попову. Корабль решено было строить на отечественном заводе целиком из материалов, произведенных в России.

В ноябре 1869 года, после передачи чертежей командиру Санкт-Петербургского порта, Морское министерство внесло в Кораблестроительное отделение МТК, предложение:

| …корвет «Александр Невский», который предложено строить на суммы сметы 1870 г., строился бы по одним чертежам с корветом «Генерал-Адмирал», так как оба этих судна предназначались для одной цели |

Современность

Сейчас фрегатами называют корабли дальней морской и океанской зоны размером поменьше эсминцев. Кроме традиционных эскортных функций — противолодочной и противовоздушной обороны соединения — современные фрегаты способны и к самостоятельным действиям против надводных и береговых целей. Так что во многих флотах они фактически заняли нишу эсминцев предыдущих поколений.

Скромный немецкий головной фрегат типа «Баден-Вюртемберг». Каких-то несчастных 7200 тонн водоизмещения

К корветам же относят всё, что между катером и фрегатом и предназначено для действий в ближней зоне. И точно так же наблюдается тенденция делать их не узкоспециализированными, а многоцелевыми, сочетающими как эскортные, так и ударные возможности.

История создания миноносца Лидер

В российской армии противоборствуют 2 лагеря, которые исповедуют разные концепции развития флота. Первая группа считает, что только тактика и стратегия может помочь осуществлять задуманное, а для этого необходимо использовать универсальные корабли, у которых малое или среднее водоизмещение

Такие корабли имеют невысокую стоимость строительства и могут выполнять широкий спектр задач, что позволяет сориентировать внимание производства именно на эту группу кораблей

Вторая группа исповедует к крупным боевым машинам, которые будут вселять в страх своей огневой мощью. Эта гигантомания сохранилась ещё со времён Советского Союза, и её риторика проста – больше, значит лучше. Атомный эскадренный миноносец Лидер хорошо подходит под данный концепт.

Лидер эсминцев «Ленинград» был первым сдан флоту в 1936. Однако, это произошло только формально, а фактически, он был спущен на воду в 1398, как и остальные судна проекта 1: «Москва» и «Харьков». После, эсминец Москва и остальные, подверглись тестам и выявились некоторые проблемы: мореходность и остойчивость не удовлетворяла запросы, запас плавучести слишком маленький, а корпус таким непрочным, что не самое сильное волнения моря могло его переломить.

Проект 38 пришел в исполнение в 1934-1935 годах. Эсминец «Ленинград» и остальные судна проекта 1 стали основой проекта. Инженеры постарались учесть предыдущие ошибки и устранить их. Эсминец «Минск» оказался первым построенным судном в 1938 году. Следом за ним бы спущен на воду лидер эсминцев «Баку» в 1939 и лидер «Тбилиси» в 1940 году. В итоге, действительно, некоторые улучшения всё-таки были произведены, но база проекта 1 давала о себе знать. Получилось так, что лидер эскадренных миноносцев проекта 38, получив отличное вооружение, но при этом остался без должной прочности и маневренности.

Проектирование

В задачу конструкторов входила создание крупного боевого корабля, оснащённого по передовым концепциям. Впервые о нём услышали в 2009 г. и в этот же момент было объявлено о начале работ. Тогда же были представлены первые предполагаемые характеристики:

- Наличие элементов технологии «стелс»;

- Высокий уровень автоматизации;

- Неограниченная мореходность;

- Скорость больше 30 узлов;

- Наличие ангара на 2 вертолёта;

- Водоизмещение в 9 тыс. тонн.

Выбор оптимальной конфигурации

Если вначале говорилось о водоизмещении в 9 тыс. тонн, то позже речь шла и о 9-10 тонн для газотурбинного, и 12-14 тыс. тонн для атомной спецификации. В итоге произошла утечка, в которой было сказано, что решили одобрить проект 23560, а именно атомный эскадренный миноносец (шифр «Лидер»). Однако технический проект был к тому моменту не готов и вплоть до конца августа 2017 инженеры занимались его разработкой. И только 23 августа стало известно, что проект одобрен в Министерстве обороны.

Постройка и испытания

На данный момент планы по строительству серии кораблей весьма грандиозны. Всего планируется построить 8 кораблей на которые возложат задачу защиты перспективных атомных авианосцев и вертолетоносцев.

Учитывая то, что эскизный проект уже утверждён, то остаётся только ждать постройки и испытания новой линейки кораблей. Если всё завершится успешно, то новый эсминец ВМФ россии станет именно тем судном, которое улучшит наше военное положение на мировой арене и превзойдёт новейший морской флот ведущих морских держав.

Классификация кораблей ВМФ России. Ликбез

Приветствую вас, други мои! Этот год начинаю с того, что предлагаю вам разобраться в том, как же разделяют наши корабли в ВМФ. Очень много путаницы и несуразицы. Поэтому, собрав всю доступную информацию и вспомним, чему меня учили в институте, выкладываю свою версию. Специальные суда и вспомогательный флот трогать не буду.

Основы классификации корабельного состава ВМФ РФ кратко изложены в статье 4 Корабельного устава Военно-Морского Флота 2001 года:

«Корабли и суда ВМФ в зависимости от их основного предназначения и оружия подразделяются на классы, а классы исходя из специализации, водоизмещения, типа энергетической установки и принципов движения — на подклассы».

и далее..

«в зависимости от тактико-технических элементов… а также для определения старшинства командиров и норм обеспечения материально-техническими средствами корабли делятся на ранги».

Всего в ВМФ установлено четыре ранга кораблей, высшим рангом является первый.

По решаемым задачам в ВМФ РФ корабли разделены на 5 групп: боевые корабли, боевые катера, корабли специального назначения, морские суда обеспечения, катера и рейдовые суда обеспечения.

Деление кораблей на классы, подклассы и ранги определяется «Руководством по классификации кораблей и судов Военно-Морского Флота» (Данное руководство периодически корректируется и утверждается приказом Главнокомандующего ВМФ. В свободном доступе руководства нет).

Корабли по принципу поддержания при движении делятся на:

— водоизмещающие

— надводные корабли (нк) и подводные лодки (пл);

— корабли с динамическими принципами поддержания (КДПП), перемещающиеся над поверхностью воды (глиссирующие, на воздушной подушке — КВП, на подводных крыльях — КПК, экранопланы).

по роду материала корпуса:

— стальные;

— из лёгких сплавов;

— пластмассовые;

— деревянные.

по типу движителя:

— винтовые;

— с крыльчатыми движителями;

— водомётными движителями;

по количеству гребных валов:

— одновальные;

— двухвальные;

— трёхвальные;

— четырёхвальные.

по конструктивным особенностям корпуса:

— однокорпусные ;

— двухкорпусные (катамараны).

Классы и подклассы подводных лодок и кораблей

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал кузнецов»

1. Авианесущие корабли:

— тяжелый авианесущий крейсер.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов»

2. Ракетно-артиллерийские корабли:

— тяжелый атомный ракетный крейсер;

— ракетный крейсер;

— эскадренный миноносец;

— ракетный корабль 2 ранга;

— малый ракетный корабль на воздушной подушке;

— малый ракетный корабль;

— ракетный катер;

— малый артиллерийский корабль.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»

3. Противолодочные корабли:

— большой противолодочный корабль;

— сторожевой корабль;

— малый противолодочный корабль.

Фрегат «Адмирал Горшков»

4. Многоцелевые корабли:

— фрегат;

— корвет;

— патрульный корабль.

Базовый тральщик «Александр Обухов»

5. Минно-тральные корабли:

— морской тральщик;

— базовый тральщик;

— рейдовый тральщик.

Большой десантный корабль «Георгий Победоносец»

6. Десантные корабли:

— большой десантный корабль;

— средний десантный корабль;

— малый десантный корабль на воздушной подушке;

— десантный катер на воздушной подушке.

Тяжелый атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами «Александр Невский»

7. Ракетные подводные лодки стратегического назначения:

— тяжелый атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами;

— атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами.

Крейсерская атомная подводная лодка «Гепард»

8. Многоцелевые подводные лодки:

— атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами;

— крейсерская атомная подводная лодка;

— большая атомная подводная лодка;

— большая дизельная подводная лодка;

— малая дизельная подводная лодка.

Классификация боевых кораблей по зонам действия

Чёткой и однозначной классификации боевых надводных кораблей ВМФ России по зонам действия не существует. Поэтому за основу берутся общепринятые понятия ВМС иностранных кораблей.

Хочу обратить ваше внимание на то, что ряд подклассов кораблей находится на границе дальней и ближней морских зон. Например, к таким кораблям относятся: фрегат пр.22350, корвет пр.20380, ракетный корабль 2 ранга пр.11661К и малый ракетный корабль пр.1234.1

Moria4ok

Новостной сайт E-News.su | E-News.pro. Используя материалы, размещайте обратную ссылку.

Строительство авианосцев

В России в настоящее время нет свободных доков, способных провести ремонт такого корабля. Например, на Северной верфи для того чтобы завести корабль в заводской бассейн, потребуется расширять ворота и провести углубление дна. К тому же этот бассейн занят ремонтом другого тяжелого крейсера «Адмирал Нахимов». Только сейчас президент ОСК Рахманов объявил, что контракт на ремонт наконец заключен, срок ремонта – 3 года. Однако, он не сообщил ни объем ремонта, ни финансирование, ни даже место ремонта. Срок продления службы корабля тоже не объявлен. Пока что ясно, что традиционно будет производиться замена котлов.

В 2007 году при цене нефти 120 $ президент объявил Россию «энергетической сверхдержавой». Вслед за этим представители Минобороны стали делать заявления, что России необходимо построить 6 авианосцев, объяснение цифры 6 не приводилось. Видимо, считалось, что если в США 12 авианосцев, то нам необходимо иметь хотя бы половину. Затем наступил кризис, и, несмотря на то, что Россия была объявлена островком стабильности, планы строительства авианосцев исчезли.

В настоящее время стали появляться бумажные проекты новых авианосцев. Крыловский центр предъявил проект полноразмерного авианосца «Шторм», эквивалентного американским авианосцам, но поскольку помимо разработки самого авианосца потребуется разработать и новый самолет ДРЛО Як-44, и построить верфь соответствующего размера, то цена единственного авианосца может значительно превзойти 10 млрд. $. (В США авианосец «Нимиц» выпущен серией 10 штук)

Из-за нехватки денег появилось предложение о строительстве легкого авианосца водоизмещением 30-40 тыс. тонн, но для него требуется применить самолеты короткого взлета и вертикальной посадки (КВВП) Як-141. Разработка их велась 30 лет назад, и возобновить ее очень сложно из-за отсутствия специалистов, поэтому и такой проект окажется не дешевым. Кроме того, необходимо будет оценить их практическую надежность — на предыдущей модели Як-38 погибло много наших летчиков. К тому же английское Минобороны осталось недовольно эффективностью своего легкого авианосца «Инвинсибл» и его самолетами «Харриер». ОКБ Яковлево в 90-е попыталось разработать улучшенный вариант самолета КВВП – Як-201, однако, дальше аванпроекта дело не пошло и опытных образцов не строилось. Учитывая то с какими трудностями столкнулись американца при разработке своего КВВП F-35B, наше Минобороны не торопится профинансировать программу Як-201.

Выходом из сложившейся ситуации была бы разработка авианесущего эсминца. Автор разработал концепцию такого эсминца водоизмещением 15 тыс. тонн, на котором размещаются до 35 беспилотных самолета массой 2 тонны. Эти самолеты обеспечили бы нанесение ударов на дальности до 500-600 км. Кроме того, они могли бы обеспечивать ПВО корабля. Естественно, для них потребуется разработка специализированных РЛС и управляемых ракет. К сожалению, Минобороны такие проекты не рассматривает.

Современные фрегаты

Фрегат Evertsen (F805) типа De Zeven Provinciën ВМС Нидерландов 2005 год

Литоральный боевой корабль USS Independence (LCS-2) 2010 год.

Второй мировой войны

В разных странах существуют различные системы классификации эскортных и сторожевых кораблей.

В США к классу фрегатов УРО отнесены корабли водоизмещением 3000-6000 тонн, несущие управляемое ракетное оружие и предназначенные для сопровождения основных военно-морских сил или крупных конвоев и защиты их от воздушных и подводных атак. Таким образом фрегаты в американском флоте занимают промежуточное положение между эсминцами УРО и крейсерами УРО и их основной задачей является охрана ударных соединений и конвоев. В зависимости от модификации они имеют буквенные обозначения FFG — фрегаты УРО или FFGN — атомные фрегаты УРО. Строящиеся в настоящее время в рамках программы LCS (англ. Littoral Combat Ship литоральные боевые корабли) являются промежуточным звеном между фрегатами и корветами и предназначены для действий в прибрежной зоне.

В Великобритании к классу фрегатов относятся корабли, предназначенные для противовоздушной и противолодочной обороны морских соединений, уничтожение легких военных кораблей противника и поддержки наземных операций. По своим размерам британские фрегаты УРО вплотную приблизились к эсминцам УРО. Аналогичное назначение и характеристики имеют фрегаты Германии, Китая, Франции, Южной Кореи, Японии. В Испании, Нидерландах и ряде других стран фрегаты являются самыми крупными военными кораблями.

В Российском флоте в настоящее время к типу сторожевых отнесены корабли 2 ранга, предназначенные для охраны боевых флотов и конвоев от лёгких надводных сил, подводных и воздушных сил противника в дальней морской зоне. Дополнительно сторожевые корабли могут использоваться для постановки минных заграждений и поддержке десантных атак на береговые цели. Большие противолодочные корабли проекта 22350 отнесены к классу фрегатов, в том числе фрегат УРО «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Таким образом к сторожевым кораблям по российской классификации относятся бывшие большие противолодочные корабли, сторожевые корабли дальней морской зоны, корветы ближней морской зоны и универсальные сторожевые корабли, то есть корабли, занимающие по водоизмещению промежуточное положение между корветами и фрегатами. Фрегаты в свою очередь по водоизмещению превосходят сторожевые корабли и уступают эсминцам 1 ранга, вооруженных крылатыми ракетами.

Project 18 (Индия)

Project 18

Project 18

Этот проект — следующее поколение боевых стелс кораблей для индийского флота. Новый эсминец будет иметь водоизмещение 13000 тонн и скорость до 30 узлов. Планируется оснастить эти корабли 300 квт лазерной пушкой и рельсовой электромагнитной пушкой. Для обеспечения работы этих агрегатов планируется установить на корабль 35 Мвт энергетическую установку, состоящую из двух газовых турбин и шести генераторов. Кроме этого, на эсминце будут стандартные 84 ячейки для ракет Barak 8ER, 24 пусковыми установками для сверхзвуковых ракет BrahMos II и установить 6 многоствольных пушек ПВО АК-630.

Парусные суда

Корвет в модельной коллекции Trianon .

В эпоху парусного спорта корветы были одним из многих типов военных кораблей, меньших, чем фрегат, и с одной палубой орудий. Они были очень тесно связаны с военными шлюпами . Роль корвета заключалась в основном в прибрежном патрулировании, ведении мелких войн, поддержке крупных флотов или участии в миссиях по демонстрации флага. Английский флот начал использовать небольшие корабли в 1650-х годах, но описал их как шлюпы, а не корветы. Первое упоминание о корвете было связано с французским флотом в 1670-х годах, возможно, отсюда и возник этот термин. Корвета ВМС Франции вырос на протяжении десятилетий и в 1780 — х годах они были корабли 20 орудий или так, приблизительно эквивалентна британского военно — морского флота «s почтовых кораблей . Британский флот не использовал этот термин до 1830-х годов, спустя много времени после наполеоновских войн , для обозначения небольшого судна шестого класса, несколько большего, чем шлюп.

Последним судном, потерянным Францией во время войны за независимость США, был корвет Le Dragon , затопленный ее капитаном, чтобы избежать захвата у Монте-Кристи , Гаити, в январе 1783 года.

Большинство корветов и шлюпов 17 века имели длину от 40 до 60 футов (от 12 до 18 м) и весили от 40 до 70 тонн . Они несли от четырех до восьми небольших орудий на одинарных палубах. Со временем суда все большего размера и возможностей стали называться «корветами»; к 1800 году они достигли длины более 100 футов (30 м) и имели вес от 400 до 600 тонн.

Крейсер

Исторически слово «крейсер» вначале обозначало корабль, который мог самостоятельно выполнять боевые задачи в любой точки моря. Обычно этим словом могли называть шлюпы, корветы, фрегаты или бриги, которые совершали дальние путешествия (рейды).

Как самостоятельный класс крейсера стали выделять в XIX веке, относя к нему лёгкобронированные артиллерийские корабли, оснащённые паровым двигателем и способными передвигаться по морю

Лёгкий и Тяжёлый крейсер

Лёгкие и тяжёлые крейсера отличаются друг от друга водоизмещением и калибром артиллерии. Это, несколько искусственное, разделение стало актуально в первой половине XX века, когда между морскими державами периодически заключались договора на ограничение количества флота.

Линейный (большой) крейсер

Линейные крейсера появились в первой половине XX века одновременно с линейными кораблями. При этом по бронированию и вооружению они гораздо ближе к линейным кораблям, чем к тяжёлым крейсерам. Отличались от линейных кораблей повышенной скоростью.

Крейсер ПВО

Условный подкласс крейсеров, который можно выделить в середине XX века. Его появление обусловлено подавляющей доминацией авианосцев во время Второй мировой в результате которой от крейсеров часто требовалась не столько огневая мощь артиллерии, сколько сила ПВО.

Ракетный крейсер

Ракетные крейсера появляются во второй половине XX века. Отличаются наличием ракетного вооружения, которое является и атакующим, и защитным вооружением. Артиллерийское вооружение если и есть, то носит второстепенный характер.

Крейсер УРО (с управляемым ракетным вооружением)

Крейсера УРО можно выделить среди других ракетных крейсеров по тому признаку, что он способен защищать не только себя, но и другие корабли при помощи зональной системы ПВО.

Технические характеристики

Фрегат Адмирал Горшков имеет следующие технические характеристики:

- стандартное водоизмещение — 4500 т, полное — 5400 т;

- длина — 135 м;

- ширина — 16 м;

- осадка — 4,5 м;

- скорость хода — до 30 узлов;

- дальность плавания — 4500 миль;

- автономность плавания — 30 суток;

- экипаж — 180-210 человек.

ТТХ рассчитано на осовременивание флота до конкурентоспособного уровня с другими государствами. Несмотря на проблемы, возникшие при сборке и испытаниях, фрегат проекта 22350 Адмирал Горшков по последним новостям отвечает всем необходимым параметрам современного технически оснащенного судна. Немаловажную роль в данном вопросе играет и его вооружение.

Отличительные особенности проекта 20386

После долгих и мучительных поисков оптимального варианта конструкторы приняли единственно правильное решение: строить новые корветы по принципиально новой схеме. Судно должно иметь небольшое водоизмещение и сбалансированный комплекс вооружений. На кораблях используется интегрированный в общую систему надстроек и корпуса комплекс малозаметной архитектуры. Корпус корабля и надстройки созданы на основе композиционных материалов. Роботизированные комплексы и новое радиолокационное оборудование существенно сокращают экипаж.

Компоновка корабля основана на принципе модульности, позволяющем компоновать на борту любой другой вид вооружения. Отличительной чертой корвета является наличие в трюме корабля вместительных ангаров с лацпортами в бортах надводной части. По сравнению с базовым проектом, на практике корабли должны иметь контрактное водоизмещение не более 2500 тонн. Для сравнения, первоначально было заявлено, что новые корветы будут иметь водоизмещение 3-3,5 тыс. тонн.

Двигательная установка на судне является комбинированной, в ее состав входят газотурбинные двигатели М90ФР и электрогенераторы. Суммарная мощность основных двигателей составляет 54-55 тыс. л.с. Электродвигатели имеют мощность 4400 кВт. Двигатели на корвете отечественной сборки, что делает корабли полностью независимыми от поставки оборудования из-за рубежа. Корабль с газотурбинной установкой должен иметь максимальную скорость хода до 30 узлов и дальность плавания экономичным ходом в 5000 км.

Происхождение названия, типа и история постройки

Исторический парусный фрегат – военный корабль, скоростной и маневренный, но недостаточно мощный, чтобы использоваться в боевой линии. Это название впервые возродили в Королевских ВМС во время Второй мировой Войны, дав его лёгким противолодочным судам.

В американском флоте после войны «фрегатами» некоторое время называли ракетные крейсера ПВО, но в 1975 году провели смену классификации. Так, современный фрегат окончательно определился, как небольшой (по водоизмещению) корабль противовоздушной и противолодочной обороны.

В Советском Союзе меньшие по размерам суда подобного назначения именовали «сторожевыми», а более крупные – «большими противолодочными». Такая классификация перешла по наследству российскому флоту. Но в последние годы и в России стали использовать термин «фрегат». А одним из первых стал «Адмирал Горшков».

Продолжительное время основу российских военно-морских сил составляли суда, разработанные и построенные в советское время.

Причём корабли могли быть и хороши сами по себе – но вот задачи, стоящие перед флотом, изменились. Требовались уже не «убийцы авианосцев», вооружённые тяжёлыми противокорабельными ракетами, а корабли, способные эффективно бороться с пиратством и поддерживать антитеррористические операции.

Только к концу первого десятилетия 21 века в России вновь начали строиться по-настоящему новые и современные боевые единицы для ВМФ. Прямые предки «Адмирала Горшкова» — сторожевики проекта 11540. Это корабли, разработанные и заложенные еще в советское время. От постройки третьего корабля в серии, даже по модернизированному проекту, отказались, найдя его не вписывающимся в планы развития флота.

Головной фрегат базового проекта 22350 заложили в 2006 году в Санкт-Петербурге. Спустя четыре года состоялся спуск на воду. В будущем, по заявлению главнокомандующего ВМФ, подобные корабли станут основными в российском океанском флоте. Пока же два фрегата– «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» — проходят испытания. Ещё два корабля проекта 22350 «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» на воду пока ещё не спущены.

Южно-Африканский фрегат типа Valour

Фрегат типа Valour

Фрегат типа Valour

Первым фрегатом типа Valour стал SAS Amatola, он вошел в строй в 2006 году и был разработан на основе фрегатов типа MEKO. В отличие от оригинального проекта в типе Valour были широко внедрены стелс-технологии, а так-же переработана энергетическая установка, влияние которой на атмосферу снижено почти на 75%.

Фрегат типа Valour

Фрегат типа Valour

- Основные размерения: 121×16,3×5,9 метров, полное водоизмещение 3700 тонн.

- Энергетическая установка: одна газовая турбина General Electric LM2500 и два дизель-генератора MTU 16V 1163 TB93 общей мощностью 43800 л.с. Максимальная скорость — 28 узлов, дальность плавания 8000 миль 16-узловым ходом.

- Вооружение: 1 76-мм автоматическая артустановка, 2 20-мм зенитных автомата, 8 ПКР Exocet, 16 ЗУР Umkhonto.

Выводы

Попытка проанализировать современное состояние кораблестроения в России приводит к печальным выводам. Финансирование надводного кораблестроения явно недостаточно, поэтому когда какой-то группе удается пробить проект своего корабля, то облик этого корабля определяется по принципу «не до жиру — быть бы живу». После испытания первых образцов результатом, как правило, остаются недовольны. Начинается модернизация проекта. В результате количество типов возрастает, а серии оказываются очень короткими с соответствующим ростом стоимости кораблей и их эксплуатации.

Импортозамещение тоже играет с нами злую шутку. Натовские конструкторские бюро могут выбирать любое ДУ, любого производителя, вплоть до китайского. Так же обстоит дело и с электронными компонентами. В России мы вынуждены разрабатывать все сами. В результате сроки разработки и стоимости существенно возрастают. Увеличить серийность проекта можно было бы за счет экспортных поставок, но традиционные покупатели наших кораблей – Китай и Индия значительно сократили закупки. Следовательно, улучшить ситуацию в кораблестроении можно только за счет поднятия конкурентоспособности наших кораблей, для чего требуется применять системный подход и уменьшить количество типов.

К сожалению, все выше перечисленные наши корабли не являются лидерами в своих классах. Все попытки направить в Минобороны предложения по улучшению качества кораблей остаются без ответа. Видимо, раз выделенное финансирование не может отменяться. Длительность запрограммированного периода финансирования (10 лет) приводит к тому, что новые предложения к моменту начала их реализации успевают устареть.

Количество кораблей в ВМФ России более чем втрое уменьшилось по сравнению со временами СССР. Вновь вводимых кораблей хватает только на то, чтобы компенсировать выбывающие старые, то есть общее количество не возрастает. Программа ГПВ 2011-20 явно будет выполнена менее чем на 50%.

Почти 60 лет назад Н.С. Хрущев заявил, что СССР печет ракеты как сосиски. Однако под шумок прекратили развитие ВМФ и даже порезали некоторые корабли на стапелях. По китайской «Книге перемен» цикл истории повторяется каждые 60 лет. Ждем.

//

|

|