Самолет туполев тб-3 (ант-6). фото. история. характеристики

Содержание:

Конструкция Р-6 (АНТ-7)

Р-6 – свободнонесущий моноплан, имеющий в составе два двигателя. Силовые установки с несущими винтами находились справа и слева фюзеляжа, спереди крыла. Такую аэродинамическую схему, которую впервые предложил Туполев на Р-6, вскоре стали называть классической для большинства боевых самолетов того времени.

Фюзеляж в основном выполнен из кольчугалюминия. Обшивка самолета сделана из гофрированных листов. Ее толщина составляет от 0,3 до 0,8 мм. В состав крыла входил центроплан, изготовленный в единстве с центральной частью фюзеляжа, и две съемные консоли. В состав продольного набора крыла входили стрингеры и четыре лонжерона. Последние представляли собой раскосные плоские трубчатые фермы, которые переходили по направлению к крылу в балки с трубчатыми полками и штампованными стенками. Полки делали из состыковавшихся кольчугалюминиевых труб, имеющих различное сечение. Закрытие стыков гофрированной обшивки обеспечивалось за счет П-образных профилей, которые размещались вдоль нервюр.

На крыле устанавливались элероны больших размеров, которые состояли из трубчатых кольчугалюминиевых лонжеронов и обшивки из гофрированных листов. Элероны имели большой аэродинамический компенсатор и незначительную аэродинамическую осевую компенсацию. Профиль крыла был очень толстым и разрабатывался командой Туполева специально под тяжелые самолеты.

В состав фюзеляжа входили три части: носовая, средняя и хвостовая. Их состыковка проходила на болтах. Фюзеляж имеет ферменную конструкцию, которая склепана кольчугалюминиевыми трубами, обшивка – из тонкого гофрированного листа. Носовую часть фюзеляжа занимала кабина, где размещался стрелок-наблюдатель. Здесь находилось вооружение в виде турельной пулеметной установки, далее располагалась кабина пилота.

Среднюю часть фюзеляжа занимала поворотная «кинжальная» выдвигающаяся вниз пулеметная установка. Сверху хвостовой части разместили еще одну пулеметную турель.

Конструкция хвостового оперения напоминала крыло. Подносный стабилизатор служил балансиром самолета, в различных режимах полета можно было менять его положения, отклоняя на 5 градусов в обе стороны. Такое стало возможным с применением механизма винтового домкрата, который был связан со штурвалом кабины летчика тросовой проводкой.

В составе силовой установки были два двигателя, имеющие водяной тип охлаждения и деревянные воздушные винты фиксированного шага. Моторамы были сделаны из стальных цельнометаллических труб и крепились к центроплану крыла четырьмя болтами. Под двигателями в мотогондолах располагались водяные радиаторы. Топливные баки клепаной конструкции были сделаны из кольчугалюминия. Их установили на ложементах крыла, фиксация выполнялась за счет металлических стяжных лент.

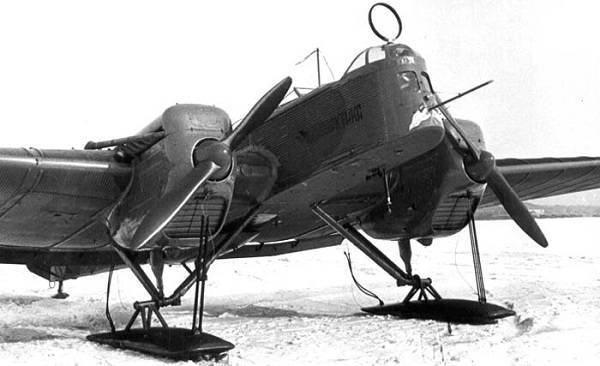

Шасси у Р-6 самолета пирамидальное, неубирающееся, сделанное из стальных труб. Имеет самоориентирующийся клепаный кольчугалюминиевый костыль. Амортизация костыля и шасси шнуровая, резиновая. На зимнюю пору вместо шасси устанавливались лыжи. На некоторые версии самолета ставили поплавки от ТБ-1. Модификация МР-5 широко применялась в гражданских и военных целях.

Боевое использование тяжелых бомбардировщиков ТБ-3

Массовые поставки ТБ-3, развернувшиеся уже с 1932 г., позволили СССР к середине 30-х гг. создать мощнейшую стратегическую авиацию, состоявшую из тяжелобомбардировочных бригад, с 1936 г. сведенных в 3 армии особого назначения. Помимо бомбардировочных задач, ТБ-3 широко привлекались к обеспечению боевой подготовки воздушно-десантных войск, действуя как транспортные самолеты. К 1 января 1938 г. ВВС РККА располагали 626 исправными ТБ-3.

6 августа японские позиции у сопки Заозерной бомбили 41 ТБ-ЗРН, применившие, наряду с более мелкими боеприпасами, и 1000-кг бомбы. В 1939 г. ТБ-3 (в т.ч. и старые машины с М-17) применялись на Халхин-Голе, где сосредоточили 23 таких самолета. Первоначально они использовались исключительно как транспортные, а с 19 августа стали привлекаться для ночных беспокоящих налетов.

В «зимней войне» с Финляндией участвовали ТБ-3 7-го ТБАП, а также ряда эскадрилий, выделенных из других полков. Первоначально они действовали днем, одиночными самолетами или небольшими группами, нанося удары по целям со слабой ПВО. С января 1940 г. все больше налетов выполнялось ночью, а с 10 марта был введен запрет на боевые вылеты ТБ-3 днем. На завершающей стадии конфликта ТБ-3 бомбили укрепления линии Маннергейма. Но основная масса из 7043 вылетов, выполненных этими самолетами в ходе войны с Финляндией, приходилась на транспортные перевозки. Боевые потери составили 5 самолетов, ещё 8 машин было списано по небоевым причинам.

К 1 февраля 1940 г. ВВС располагали 509 ТБ-3 (409 исправных). К тому времени устарелость тихоходного бомбовоза была очевидной, готовилось даже решение о снятии его с вооружения. Но ввиду задержек с выпуском новых самолетов ДБ-ЗФ и ДБ-240 старые машины продолжали эксплуатироваться. Более того, за счет ремонтов количество ТБ-3 даже несколько увеличилось: на 22 июня 1941 г. ВВС РККА имели 516 ТБ-3, ещё 25 было в морской авиации. На таких самолетах летало 6 тяжелобомбардировочных полков.

Первые боевые вылеты в Великой Отечественной войне выполнили в ночь на 23 июня ТБ-3 из 3-го ТБАП, нанеся удары по скоплениям войск противника. На следующую ночь машины 1-го и 3-го ТБАП бомбили несколько немецких аэродромов. Подобные операции продолжались и в последующие недели. ТБ-3 привлекались и к налетам днем, что почти всегда вело к значительным потерям среди бомбардировщиков.

Наличие значительного количества ТБ-3 в тыловых округах и учебных заведениях позволило относительно легко компенсировать потери первых недель войны. Если на 22 июля 1941 г. на советско-германском фронте действовал 51 самолет этого типа, то месяц спустя это количество возросло до 127. Изъятие машин из тыла и школ позволяло даже создавать новые части — так, в конце лета 1941 г. на ТБ-3 был сформирован 325-й ТБАП. В самые трудные месяцы войны старые бомбардировщики играли весьма заметную роль на главных направлениях — так, в ВВС Западного фронта, сдерживавшего натиск на Москву, 25 сентября 1941 г. числилось 25 ТБ-3 — около 40% имевшихся там бомбардировщиков. В ночь с 9 на 10 октября самолеты 1-го и 3-го ТБАП бомбили скопление войск противника южнее Юхнова, на следующую ночь — у Вязьмы, затем работали по аэродромам в Боровском, Шаталове, Орше.

Наличие значительного количества ТБ-3 в тыловых округах и учебных заведениях позволило относительно легко компенсировать потери первых недель войны. Если на 22 июля 1941 г. на советско-германском фронте действовал 51 самолет этого типа, то месяц спустя это количество возросло до 127. Изъятие машин из тыла и школ позволяло даже создавать новые части — так, в конце лета 1941 г. на ТБ-3 был сформирован 325-й ТБАП. В самые трудные месяцы войны старые бомбардировщики играли весьма заметную роль на главных направлениях — так, в ВВС Западного фронта, сдерживавшего натиск на Москву, 25 сентября 1941 г. числилось 25 ТБ-3 — около 40% имевшихся там бомбардировщиков. В ночь с 9 на 10 октября самолеты 1-го и 3-го ТБАП бомбили скопление войск противника южнее Юхнова, на следующую ночь — у Вязьмы, затем работали по аэродромам в Боровском, Шаталове, Орше.

В 1942 г. ТБ-3 все больше сосредотачивались на транспортных задачах. Тем не менее, изредка они привлекались и для бомбовых ударов. Так, в июле они участвовали в налетах на железнодорожный узел в Брянске. При этом была сброшена одна 2000-кг бомба — самый тяжелый боеприпас, применявшийся с ТБ-3. В Сталинградском сражении участвовали самолеты 53-й и 62-й АДД, по ночам бомбившие переправы через Дон. К концу 1943 г. окончательно переключились на роль транспортников, но даже по состоянию на 10 мая 1945 г. в составе 18-й ВА (бывшей Авиации дальнего действия) числилось 39 ТБ-3! Окончательно же эти машины сняли с вооружения только в начале 1946 г. В октябре 1937 г. 6 ТБ-3РН передали Китаю, где они использовались исключительно в качестве транспортных.

Самолет ТБ-3 стал своеобразным «сверхсрочником» — хотя к началу Великой Отечественной войны он был уже безнадежно устаревшим, тем не менее, части, вооруженные этим самолетами, вплоть до 1943 г. активно участвовали в ночных бомбардировочных рейдах. Чрезвычайно большую роль сыграли ТБ-3 и в транспортных перевозках.

История создания

В 1925 году Остехбюро обратилось к ЦАГИ с предложением разработать четырёхмоторный транспортный самолёт. В июне 1926 года Научно-Технический Комитет УВВС рассмотрел задание и добавил функции ночного бомбардировщика. В декабре 1925 года Туполевым начаты работы. Предварительный чертёж АНТ-6 готов к началу 1927 года, а 18 февраля 1929 года Остехбюро уточнило требования и заключило с ЦАГИ договор о постройке опытного самолёта.

Самолёт сохранил общие черты с ТБ-1 − форму фюзеляжа, многолонжеронное крыло и гофрированную обшивку. Рассчитывали на моторы Packard 1A-2500 (800 л. с.), затем на Curtiss Conqueror (600 л. с.). Военные даже предполагали АНТ-6 на поплавках, но отказались, а узлы бомбардировщика хотели применить на новой летающей лодке.

В октябре 1929 года начали сборку первого образца в мастерских ЦАГИ. Сборка задерживалась, поэтому часть оборудования пришлось закупать за границей. УВВС потребовало увеличить грузоподъёмность, дальность и потолок бомбардировщика, отказавшись от транспортных функций.

21 февраля и 21 марта 1930 года проект рассматривала макетная комиссия УВВС и утвердила проект с замечаниями. К 28 сентября первый АНТ-6 был готов и 31 октября подготовили к испытаниям. Первый полёт 22 декабря проводил лётчик Громов. Во время этого полёта секторы газа американских двигателей разболтались и лётчик с трудом посадил машину. Только 25 апреля 1931 года испытывался улучшенный самолёт c увеличенным оперением и немецкими моторами BMW-VIE 7,3 (730 л. с.). После госиспытаний АНТ-6 рекомендовали в производство с обозначением ТБ-3. Серийные машины отличались дополнительными стрелковыми точками под крылом и моторами М-17 советского производства.

Высадка парашютного десанта с ТБ-3

Первый прототип АНТ-6

Прототип был переоборудован двигателями, разработанными ЦАГИ, БМВ VI 500 (720 л. с. каждый), с увеличенными радиаторами и постоянным углом атаки деревянных лопастей. Одноколёсные шасси признаны слишком непрочными и заменены тележечными шасси с колёсами 1350×300 мм. Первая модификация, перед запуском в серийное производство называвшаяся ТБ-3-4М-17, взлетела 4 января 1932 года (под управлением А. Б. Юмашева и И. Ф. Петрова). Неожиданно выяснилось, что уже поступивший в серийное производство самолёт был на 10-12 % тяжелее, чем прототип, что значительно повлияло на технические характеристики. Плохое качество сырья отразилось на листовом металле, использовавшемся в обшивке самолёта, трубках, проводах — всё это оказалось толще, чем в тщательно собранном прототипе. Повлиял на массу и толстый слой краски, применявшейся для камуфлирующего покрытия. Заводы предлагали своим рабочим высказывать предложения относительно уменьшения массы, платя 100 рублей за каждый убранный килограмм массы. Совместно с попытками ОКБ, масса самолёта была уменьшена почти на 800 кг. Таким образом, произведённые самолёты могли отличаться друг от друга массой вплоть до нескольких сот килограммов.

Рекордные полёты:

- ТБ-3-4М-34Р находился в воздухе 18 часов и 30 минут.

- ТБ-3-4АМ-34ФРН пилотируемый А. Б. Юмашевым установил несколько рекордов полезной нагрузки-высоты:

- 11 сентября 1936 года — 5000 кг на высоте 8116 м, улучшено до 8980 м 28 октября.

- 16 сентября 1936 года — 10 000 кг на высоте 6605 м.

- 20 сентября — 12 000 кг на высоте 2700 м.

История создания ТБ-3

|

|

Во второй половине 1920-х годов авиаконструкторы многих стран начали работу по созданию тяжелых многомоторных бомбардировщиков-монопланов. Наиболее выдающегося успеха

на этом пути добился конструкторский коллектив, который возглавлял Андрей

Николаевич Туполев. Работу над проектом будущего ТБ-3 Туполев начал ещё в

1926 году. За основу был взят уже воплощённый в металле, но ещё не пошедший в

серию ТБ-1. Его увеличили в размере и добавили ещё два двигателя.

31 октября 1930 года первый опытный самолет был перевезен на Центральный аэродром имени Фрунзе и собран для полетов. Однако сразу же обнаружились некоторые дефекты, устранение которых задержало начало испытаний почти на месяц. 22 декабря 1930 года экипаж во главе с летчиком-испытателем Михаилом Громовым совершил первый полет, едва не закончившийся аварией. Дело в том, что на опытной машине секторы управления двигателями «Конкверор» американской фирмы Кёртис не имели надежной фиксации и на взлете в результате вибрации сползли на малый газ. После отрыва от земли Громов, парируя усилия, держал штурвал двумя руками, самолет стал резко разворачиваться на малой высоте над ангарами Центрального аэродрома.Только благодаря самообладанию и выдержке экипажа удалось спасти машину. Секторы были поставлены на место, и на протяжении всего полета механик придерживал их рукой. Впоследствии была введена их фиксация.По результатам испытаний АНТ-6 получил следующую оценку: «Самолет по своим летным данным вполне современный тяжелый бомбардировщик, стоящий на одном уровне с лучшими иностранными самолетами». АНТ-6 рекомендовался для серийной постройки с отечественными моторами М-17 (BMW-VI). Испытания доработанной под новые двигатели машины проводились с апреля по август 1931 года, когда их пришлось прекратить из-за плохого качества резиновых покрышек фирмы Польмер. К январю 1932 года на самолет установили тандемно спаренные колеса 1350×350 советского производства; под каждой консолью крыла подвесили стрелковую башню; стабилизатор увеличили по размаху на 1 м, под крылом и фюзеляжем смонтировали бомбодержатели балочного типа, произвели изменения в радио– и электрооборудовании. В таком виде он должен был служить эталоном для серии. 10 октября 1932 года начались государственные испытания, после которых развернулось производство ТБ-3 на заводах № 22 и

№ 39. Завод № 38 должен был по кооперации поставлять комплекты хвостовых частей фюзеляжа.

АНТ-6 перед первым полётом:

Двигатель – «Кертис-Конкверор». Взлётная мощность – 4×634 л.с. Размах крыла, м – 40,5. Длина, м – 24,2. Высота в линии полета, м – 8,247. Площадь крыла, м2 – 230. Масса пустого, кг – 9735. Масса полной нагрузки, кг – 6307». Запас горючего, кг – 8800 л. Взлётная масса, кг:. нормальная. перегрузочная – 16 042. Максимальная скорость, км ч:.

– у земли. – на высоте, м – 226,5 200/3000. Время набора высоты 3000 м. мин – 19,62. Практический потолок, м – 4700. Разбег/пробег, м – 230/150. Экипаж, чел. – 8.

Бомбардировщик ТБ-3 (АНТ-6) – видео

https://youtube.com/watch?v=9LxPMTU9IB8

В средней части находились еще два стрелка, по одному с каждой стороны. Силовая установка состояла из четырех американских двигателей «Конкверрор» по 600 л.с. . Первый опытный образец ТБ-3 был построен осенью 1930 г. Первый полет самолет совершил 22 декабря 1930 г. под руководством летчика-испытателя ЦАГИ М.М. Громова с центрального аэродрома им. Фрунзе. Испытания продлились до 20 февраля 1931 г. На совещании представителей ЦАГИ было отмечено, что бомбардировщик по своим летным данным вполне современен. Вместе с тем указывалось на недостатки огневых точек, ограничивавших сферы обстрела назад, на чрезмерные нагрузки на рули, малую эффективность хвостового оперения и отсутствие связи между членами экипажа. Затем на опытный самолет установили двигатели М-17 (БМВ VI) с деревянными винтами. После завершения полного цикла испытаний самолет запустили в серию.

Первый серийный самолет ТБ-3 (АНТ-6) совершила первый полет 27 февраля 1932 г. Всего тремя заводами до 1938 г. было построено 819 самолетов нескольких вариантов. Год спустя в НИИ ВВС предприняли попытку улучшить летные данные самолета. Доработанный самолет в августе 1933 г. совершил беспосадочный перелет по маршруту Щелково — Евпатория — Щелково за 15,5 часов. На полигон в Евпатории было сброшено 2500 кг бомб. В 1933 г. на серийные машины стали ставить моторы М-34, с ними летно-технические данные самолета несколько улучшились.

Самолеты ТБ-3 использовались в различных летных экспериментах. По предложению П.И. Гроховского были разработаны узлы крепления подвески боевой техники под фюзеляжем ТБ-3. Им доводилось перевозить автомобили, орудия, мотоциклы и даже легкие танки Т-37. В 1933 г. проводились опыты по дозаправке топливом в полете от Р-5 и ТБ-3. Испытывалось устройство для перелива топлива из летающего танкера в бомбардировщик. На базе ТБ-3 прошли испытания по программе Вахмистрова «Звено». Начиная с 1934 г. бомбардировщик использовался в качестве авиаматки. На ТБ-3 устанавливались и прицеплялись различные варианты: три И-5, два И-Z или два И-16, два И-16 + два И-5 + И-Z.

На ТБ-3 (АНТ-6) было совершено несколько дальних перелетов, в том числе перелет по столицам европейских государств. В 1936 г. на самолете было установлено шесть мировых рекордов высоты полета с грузом. На четырех АНТ-6А «Авиаарктика» была осуществлена высадка научной экспедиции на Северный полюс и создана дрейфующая станция СП-1. На самолете «Н-170» М.В. Водопьянов совершил посадку на льдину в 20 км от Северного полюса.

Самолеты ТБ-3 стали основой для формирования первых в СССР и в мире авиационных соединений стратегического назначения. Они применялись во всех военных конфликтах (кроме Испании), в которых участвовал СССР в 1930-е гг. Они вели боевые действия в Маньчжурии, на озере Хасан, на реке Халхин-Гол и в войне с Финляндией. В первые месяцы войны с Германией самолеты ТБ-3 применялись в качестве дневных бомбардировщиков, что приводило к большим потерям. В дальнейшем самолеты использовались только в ночных бомбардировках. Они использовались и как транспортные и десантные машины.

Первые дальние бомбардировщики появились во время Второй Мировой

Знаменитый дальний бомбардировщик Пе-8, бомбивший Германию с 1941 года

Впервые военные задумались о нанесении авиационных бомбовых ударов за линией фронта перед Второй мировой войной по результатам локальных конфликтов по всему миру.

Перед разработчиками первых серийных дальних бомбардировщиков тогда была поставлена цель: самолеты должны перевозить на 1-3 тысячу километров 5 тонн бомб.

Задачу решали по обе стороны океана множество авиакомпаний, но среди доброй сотни проектов жизнь получили немногие.

Уникальный бомбардировщик Ермолаева летал далеко, возил много, но был слишком дорог

В СССР дальнюю авиацию перед войной начали укомплектовывать самолетами ТБ-7 (Пе-8) Петлякова и Ер-2 Ермолаева, хотя последний планировался для задач фронтовой бомбардировки.

И тот, и другой самолет не могли «достать» цели в глухом тылу, поэтому начавшиеся в 1941 году бомбардировки Германии прекратили после потери островов в Балтийском море.

США оказались более успешны: на горизонте маячила война с Японией, поэтому требования к самолетам изначально были выше.

Дальние B-24 Liberator прослужили всю войну, но их дальности хватало не всегда

Douglas A-20 Havoc, Martin B-26 Marauder, Douglas A-26 Invader оставались фронтовыми самолетами.

Огромным четырехмоторным «летающим крепостям» Boeing B-17 Flying Fortress и Consolidated B-24 Liberator еще не хватало дальности: уж слишком большие расстояния от ближайших баз до японских объектов.

Основа немецкой бомбардировочной авиации He 111 являлся средним бомбардировщикоv

Хуже всего оказалось Германии: к началу войны даже четырехмоторные тяжелые самолеты страны преобразовывали мощность двигателей в бомбовую нагрузку, а не дальность и скорость.

В результате двухмоторные Junkers Ju 86, Heinkel He 111 не могли брать боевую нагрузку при максимальной дальности.

Fw 200, Ju 290 и Ju 86 переделали из гражданский лайнеров, потеряв скорость и дальность полета

Четырехмоторные Focke-Wulf Fw 200 Condor, Junkers Ju 290 и Heinkel He 177 превосходили их, но качественного рывка предложить не могли.

Нужны были новые двигатели, отсутствие которых попытались нивелировать первыми управляемыми ракетами, значительно увеличившими дальность действия бомбардировщика.

Avro Lancaster бомбили Германию всю войну. Но дальность и высота – не главное для эффективности

Аналогично развивалась история авиации Великобритании. Ее Avro 683 Lancaster, Vickers Wellington, Handley Page Halifax и Stirling могли долететь до середины Германии, но возвращение домой было трудной задачей.

Самолетам ещё не хватало высоты, скорости — и специального вооружения стратегических бомбардировщиков будущего.

«Страна Советов» летит в США

В 1929 году популяризатор авиации Осоавиахим выступил с предложением дальнего перелета в США, который можно было бы использовать в пропагандистских целях. Для этого решили переоборудовать один из первых серийных ТБ-1 «Страна Советов» и в качестве дублера − второй опытный самолет. С самолетов сняли все вооружение, а вместо шасси установили поплавки, так как большая часть маршрута проходила над океаном.

Рассматривались различные варианты полета – через Европу, через Африку и даже кругосветка. Маршрут через Дальний Восток был выбран ввиду его практичности и безопасности, так как большая часть пути пролегала над территорией СССР. Экипаж «Страны Советов» состоял из командира С.А. Шестакова, второго пилота Ф.Е. Болотова, штурмана Б.В. Стерлигова и бортмеханика Д.В. Фуфаева. От ЦАГИ полет курировал В.М. Петляков.

Первая попытка долететь до Америки была сделана 8 августа 1929 года, однако экипаж ошибся в расчетах и, исчерпав горючее, разбил самолет при вынужденной посадке под Читой. 23 августа на самолете-дублере полет был возобновлен. По дороге несколько раз ломались двигатели, приходилось избавляться от груза и высаживать часть экипажа. Уже в США поломки продолжались, но все же самолет долетел до Чикаго, где советских летчиков встретили с оркестром и к ним присоединился Петляков.

Перелет закончился 1 ноября 1929 года в Нью-Йорке. По приглашению Генри Форда советская делегация посетила его завод в Детройте со знаменитым конвейером. Владимир Петляков, который отвечал за техническую часть перелета, идеи Форда в дальнейшем применил при организации серийного производства самолетов. Домой через океан экипаж и самолет возвращались на пароходе. При всех пережитых трудностях перелет «Страны Советов» в США продемонстрировал успехи советского самолетостроения и имел большое политическое значение для выстраивания отношений между странами. За 141 час 45 минут летного времени было пройдено 21 242 км, в том числе 8000 км (50 часов 30 минут) – над океаном. Это был первый перелет из СССР в США, выдающийся по дальности и сложности.

В 1933 году туполевский бомбардировщик стал участником еще одного исторического события – спасения экипажа ледокола «Челюскин». Тогда на льду оказались 104 человека, которые два месяца провели в условиях полярной зимы. 5 марта летчик Анатолий Ляпидевский на самолете АНТ-4 пробился к лагерю и снял со льдины двенадцать человек − десять женщин и двух детей. Перед этим он совершил 29 поисковых вылетов в тяжелых погодных условиях. За свой подвиг Ляпидевский был награжден звездой Героя Советского Союза №1.

Зимой 1937 года в целях освоения Северного морского пути и побережья Ледовитого океана на самолете АНТ-4 Н-120 был начат большой трансарктический перелет под командованием летчика Ф.Б. Фариха. С 9 февраля по 14 июня самолет преодолел 23 тыс. км с 47 посадками. Кроме того, три самолета ТБ-1 участвовали в спасении людей с каравана из восьми судов, запертых льдами в море Лаптевых.

История создания легендарного ТБ-3

История ТБ-3 началась в 1925 году после того, как руководство советских ВВС обратилось к ЦАГИ с требованием создать тяжелый многомоторный бомбардировщик с колесным или лыжным шасси и общей мощностью двигателей не менее 2000 л. с.

Проектирование новой машины началось в следующем году, группу конструкторов возглавил Туполев. Военные несколько раз изменяли и уточняли характеристики нового самолета, окончательное техническое задание появилось лишь в 1929 году.

За основу был взят самолет ТБ-1. Первоначально на него планировали установить двигатели Curtiss V-1570 (590 л. с.), а потом заменить их советскими моторами Микулин-17. После выполнения всех просчетов и проведения продувок в 1930 году был окончательно утвержден макет нового бомбардировщика. В кратчайшие сроки он был построен, и уже в декабре 1930 года первый самолет поднялся в воздух. Полет прошел удачно. Было принято решение запустить машину в серийное производство.

Прототип самолета был подвергнут модернизации. На него установили двигатели БМВ-VIz 500 (720 л.с.), была увеличена площадь горизонтального оперения. Одноколесные шасси английской фирмы Пальмер были признаны слабыми и заменены на колесные тележки отечественного производства.

После начала производства выяснилось, что серийные самолеты на 10-15% тяжелее опытного образца.

Данную проблему решали не только конструкторы, но и работники завода, каждому из которых предлагалось сто рублей за сброшенный килограмм. В конце концов, вес бомбардировщика удалось уменьшить на 800 кг. В дальнейшем серийные ТБ-3 имели разбежность по массе, иногда она достигала несколько сот килограммов.

Надо сказать, что подобные проблемы часто преследовали советских авиастроителей. Причиной этого была низкая технологическая культура производства, неудовлетворительное качество комплектующих и материалов. Все это приводило к тому, что серийные самолеты значительно отличались (в худшую сторону, естественно) от опытных образцов. Особенно массовым это явление стало во время войны.

В дальнейшем Туполев продолжал работать над уменьшением массы ТБ-3 и улучшением его аэродинамической формы. В дальнейшем он пришел к выводу, что лучшая обтекаемость у больших и низкоскоростных самолетов не приводит к значительному улучшению основных характеристик. Хотя, снизить массу ТБ-3 ему все-таки удалось.