Основные особенности танков первой мировой войны, наиболее удачные образцы

Содержание:

- Тяжелый танк MK. I (Великобритания)

- Танки в Первой мировой войне (17 фото)

- Танки Российской империи

- Обнадёживающий результат!

- ГЕРМАНИЯ

- Первое боевое применение

- Первые танки в бою

- Легкий танк «Whippet» (Великобритания)

- Танк воюет не в одиночку

- Современные танки

- Броня и пушки

- Рождение идеи

- Хронология русско-японской войны

- Русские броневики на отечественных шасси

Тяжелый танк MK. I (Великобритания)

Танк Mk. I

Огромные потери, которые несли сухопутные армии союзников на полях сражений Первой мировой войны, заставили английских военных вплотную заняться вопросом строительства самоходных «блиндированных фортов» — боевых гусеничных машин, способных передвигаться по пересеченной местности и преодолевать окопы, эскарпы, рвы, проволочные заграждения.

Итогом напряженной работы стали прошедшие 12 февраля 1916 г. официальные испытания машины, получившей название «Большой Вилли» и принятой на вооружение под маркой Mk. I. Первые в мире танки выпускались в двух вариантах — с пушечным и пулеметным вооружением. Пушечные назывались «самцами» и вооружались двумя устанавливаемыми в боковых спонсонах пушками и четырьмя пулеметами. Чисто пулеметные танки, или «самки», были вооружены шестью пулеметами. Всего было изготовлено 150 машин: по 75 «самцов» и «самок». Позднее, после сражения под Виллер-Бретонне, состоявшегося 24 апреля 1918 г. и выявившего полную беспомощность «самок» в бою с танками противника, на этих машинах один пулеметный спонсон стали заменять на пушечный.

Толщина брони танка Mk. I не могла защитить экипаж не только от артиллерийского огня, но и от бронебойных пуль. Еще одним очень существенным недостатком было то, что горючее к бензиновому двигателю поступало самотеком, поэтому нередко в самый ответственный момент, когда боевая машина, преодолевая препятствие, задирала носовую часть вверх, мотор глох из-за прекращения подачи топлива. Скорость танка на бездорожье не превышала 2 км/ч, и это зачастую одерживало продвижение пехоты От четырех человек, управлявших танком, — механика-водителя, командира и двух трансмиссионщиков — требовались слаженные действия и немалые физические усилия. Для преодоления широких рвов и траншей на крыше Mk, I приходилось возить фашины, которые сбрасывались в ров перед танком.

Пара колес, крепившихся позади танка, служила для корректировки курса и поворотов с большим радиусом. Считалось, что они способствуют преодолению широких рвов, но из-за громоздкости и уязвимости от них вскоре отказались

Условия работы экипажа были очень тяжелыми из-за высокой температуры, тряски и загазованности, поскольку вентиляция просто отсутствовала

Неважно обстояло дело и со связью: дальняя связь с использованием почтовых голубей была крайне ненадежной, а ближняя осуществлялась с помощью сигналов флажками или семафором, но в дыму сражения увидеть ведущий танк сквозь узкие щели удавалось далеко не всегда

Короче говоря, танки Mk. I были далеко не совершенны даже по меркам своего времени. Их многочисленные недостатки проявились уже в первом бою на Сомме 15 сентября 1916 г., когда из 49 танков, которыми располагали англичане, на исходные позиции сумели выйти только 32. Остальные застряли в грязи или вышли из строя из-за поломок. Но и это не все — из оставшихся машин только 18 смогли поучаствовать в бою: 5 увязли в болоте, а еще у 9 отказали различные механизмы.

Однако, даже несмотря на малое число танков, их техническое несовершенство, труднопроходимую местность и плохое взаимодействие с пехотой, англичане продвинулись в сражении на Сомме на 5 км, причем потери в живой силе оказались в 20 раз меньше обычного. И хотя возлагавшиеся на танки надежды не оправдались — фронт прорвать не удалось — достигнутый успех позволял оценить немалые перспективы новой боевой техники.

Дебют танков на поле боя — британские танки Mk. I в предрассветной мгле идут в атаку при Сомме 24 июня 1916 г.

Несмотря на серьезные недостатки первого английского танка Mk I, английские танкостроители не отказались от заложенных в нем технических решений. За весь период войны они внесли в конструкцию танка лишь весьма незначительные усовершенствования.

Танки в Первой мировой войне (17 фото)

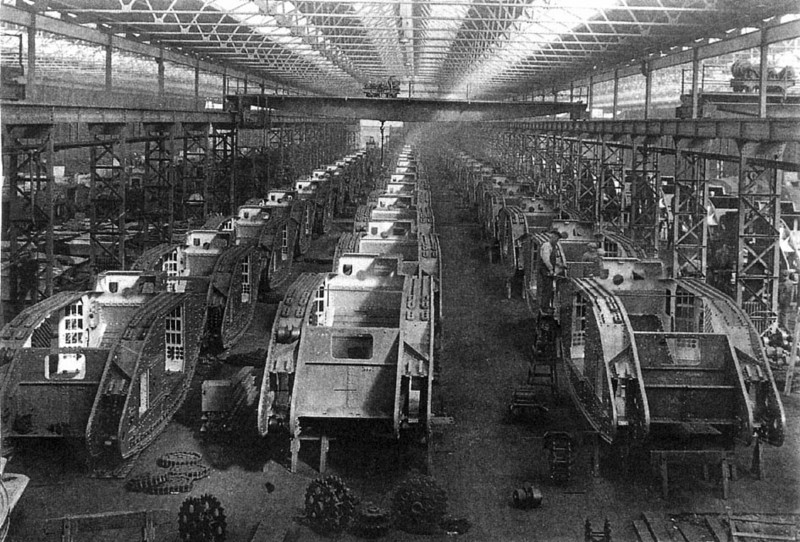

12 августа 1918 года завершилась Амьенская наступательная операция, в которой союзники, введя в бой танковую армаду, окончательно пробили стену позиционного тупика Первой мировой войны. Операция началась 8 августа, когда англичане внезапно, без длительной артподготовки, бросили на германские позиции 415 танков на узком участке фронта.

Даже для Второй мировой такая концентрация бронесил была незаурядной. Наступая за огневым валом, танковые части при поддержке пехоты в течение дня прорвали три линии германской обороны и продвинулись на 8-10 километров ценой потери примерно 100 машин. В последующие дни прорыв был углублен и расширен, а немецкая армия оказалась не в силах контратаковать и восстановить положение. В ходе операции англичане, канадцы, австралийцы и французы потеряли в общем счете 44 тысячи человек убитыми, ранеными и пленными, а немцы — 74 тысячи, из них почти 50 тысяч сдались в плен (согласно другим данным — 33 тысячи). Таким образом, вопреки тогдашним канонам, потери наступавших оказались значительно меньше, чем оборонявшихся. Амьен показал, что германская армия даже при тщательно подготовленной и глубоко эшелонированной обороне более не может сдерживать и парировать удары противника, обладавшего подавляющим материально-техническим превосходством. 13 августа генерал-квартирмейстер Эрих Людендорф на совещании верховного командования впервые открыто заявил, что Германия не в состоянии выиграть войну и что политикам надо искать способ выхода из нее с наименьшим ущербом для страны. Впоследствии он назвал день начала Амьенской битвы «самым черным днем германской армии».

Английские танки выдвигаются на передовую.

Танк Mk.IV tadpole с удлиненной для преодоления противотанковых рвов задней частью.

Танк Mk.IV tadpole с удлиненной для преодоления противотанковых рвов задней частью.

Легкий скоростной танк Wippet.

Непосредственно перед началом танковой атаки британские артиллеристы «ослепили» противника, засыпав вражеские позиции дымовыми и химическими снарядами.

Англичане в только что освобожденном от немцев французском городке.

Английские солдаты и танк-самец Iron Duke

Результаты работы немецкой ПТО.

Один из танков, вышедших из строя по техническим причинам.

Англичане осматривают трофейное немецкое противотанковое ружье «Танкгевер-18».

Германские орудия, захваченные англичанами в ходе наступления под Амьеном.

Танки Российской империи

В России, которая также принимала участие в боевых действиях, работа над созданием танка кипела полным ходом. Но стоит отметить, что российские танки Первой мировой войны так и не появились на полях боев, хотя и были очень нужны царской армии. Главная причина — абсолютная техническая неприспособленность. Российский инженер Лебеденко отметился тем, что в 1915 году создал наибольший по размерам танк в мире массой более 40 тонн. Он получил название «Царь-танк». Во время испытаний на полигоне у танка, оснащенного двумя двигателями по 240 л/с, заглох мотор. Завести его так и не смогли. Особых технических характеристик, кроме своей габаритности, модель не имела.

Обнадёживающий результат!

Уже на первых испытаниях новых машин выяснялось, что «русские тэнки» просты в управлении, достаточно маневренны, имеют высокую тактическую скорость, а на скорости до 5 верст в час издают шума не больше, чем обычный автомобиль, что позволяло экипажу сносно переговариваться во время боя. Запасов топлива и воды хватало на 30 верст по прямой. Да и продуманное размещение узлов и агрегатов, просторное боевое отделение и наличие подвески обеспечивали экипажу значительно более комфортные, по сравнению с английскими «тэнками», условия обитания. О превосходстве в вооружении можно было и не говорить, как и о его удачном расположении, позволявшем экипажу из восьми человек легко создавать высокую плотность огня во всех направлениях.

ГЕРМАНИЯ

Если строительство машин на базе танков англичанами и французами – это вполне нормальное явление (они выпускали тысячи танков), то по количеству вариантов их всех переплюнули немцы. Из 100 шасси A7V только 22 использовали для постройки серийных танков, причем с двух шасси бронекорпуса и вооружение были вскоре сняты, одно шасси использовано при постройке опытного A7VU. Но и шасси, не использованные для танков, нашли применение на фронте.

Funkwagen — передвижная радиостанция. Не одной фотографии я не нашел, но как я понял, это был пулеметный вариант танка с антенной, которая крепилась на нескольких стойках вдоль корпуса. Навряд ли их было построено больше одной, а возможно, она так и осталась в проекте; такая же история была и у артиллерийского тягача – Artilleriezugmaschine.

Ǘberlandwagen (можно перевести как «машина для дальних поездок», хотя упоминается также и обозначение Geländewagen — «машина повышенной проходимости») обычно называют «тракторами», хотя точнее будет отнести их к разряду гусеничных транспортеров. Грузоподъемность составляла 8–10 т, усилие на буксирном крюке — до 15 т. Большую часть кузова машины занимала грузовая платформа, огороженная откидными деревянными бортами. Борта могли наращиваться, машина возила с собой брезентовый тент для укрытия грузов.

Передний и задний края платформы также далеко выдавались за гусеничный обвод, а посередине ее возвышалась крытая рубка с двигательным отсеком и кабиной водителя, причем по бокам от рубки на платформе оставались проходы. Рубка имела жесткую крышу и двустворчатые двери по обоим бортам. Дабы при движении по дорогам машина не обрывала телеграфные и электрические провода или экипаж не попал под оборванный провод, вдоль бортов крепились дугообразные скобы. На машину могли устанавливаться прожекторы – по одному под платформой спереди и сзади и два поворотных под потолком рубки. Трактор-транспортер имел экипаж три человека, весил 18 т, с полной нагрузкой – 28 т, по проходимости был практически аналогичен танку A7V, запас хода составлял 48 км.

Трактора-транспортеры использовались вместе с частично бронированными грузовиками для снабжения войск в боевой зоне.

Ǘberlandwagen

Schützengrabenbagger — военный траншейный экскаватор (роторного многоковшового типа) на базе шасси тяжёлого танка A7V, оборудование для которых поставляли фирмы «Орренштайн унд Коппель» (Берлин) и «Везерхютте» (Бад-Осенхаузен). Некоторые источники говорят о 60-80 построенных машинах, но думаю, что их было меньше.

Schützengrabenbagger, 1918 г.

Но самый интересный агрегат назывался Panzerflak — самоходная зенитная установка, которая представляла собой платформу тягача «Überlandwagen», вооруженную трофейными русскими «трехдюймовками» (7,62cm Raupenflakruss1902). 7,62cm Raupenflak *Russ1902*, поскольку на восточном фронте немцами было захвачено значительное количество 7,62-см орудий РИА. Часть из них – 600 шт. – была использована немцами для нужд ПВО. Они сохраняли родной калибр, и немцы даже изготавливали для них боеприпасы калибра 7,62 см.

Вообще есть данные что в 1918 году компания Круппа на базе 4-х Ǘberlandwagen изготовила четыре передвижные установки ПВО:

1 установка была вооружена 7.7 см Ballon abwehr kanone системы Круппа.

2 – трофейными 7,62-см русскими пушками образца 1902 года.

1 (по непроверенным данным) – трофейными французскими пушками калибра 7,5 см.

На длинной платформе A7V Ǘberlandwagen смонтировали две зенитные пушки – спереди и сзади рубки. Установки обеспечивали орудиям круговой обстрел и углы возвышения до 70°, причем, подобно тем же «моторным орудиям», можно было вести огонь и под небольшими углами – по наземным целям. Двигательный отсек закрывался легким бронированием – видимо, для защиты от гильз. Борта кузова на позиции откидывались, увеличивая размеры площадок для работы расчетов, но оставались ограждения вдоль бортов. Возимый боекомплект – от 168 до 200 выстрелов, имелись крепления пушек по-походному (стволы разворачивались к рубке).

Два шасси, вооруженные 76-мм пушками, стали основой для «зенитных батарей» K-Flak Battery 17 и 18, а вооруженное германскими 77-мм пушками – K-Flak Battery 16. В августе 1918 года эти установки воевали на западном фронте. По результатам их эксплуатации были выявлены следующие недостатки – застрявшую или сломавшуюся САУ невозможно было буксировать даже двумя тягачами Даймлер-Шлеппер. А сильная вибрация и загазованность мешала вести огонь на ходу и демаскировала САУ на поле боя.

Два варианта Panzerflak с 7.7-см орудиями Ballon abwehr kanone системы Круппа и 7,62-см русскими пушками образца 1902 года.

Первое боевое применение

Возможность испытать бронелохань в боевых условиях предоставилась через пятнадцать лет. С началом Русско-японской войны лохань была направлена в действующую армию, где была включена в состав мобильного бронеотряда. Кроме лохани в отряд входили пять-шесть пароконных тачанок с картечницами, десяток подвод для подвоза угля и воды, пара 87-мм пушек и драгунский эскадрон.

Предполагалось, что отряд будет перебрасываться на атакуемый участок фронта для усиления войск. Не самая удачная тактика, так как предоставляет инициативу противнику. А кроме того, при такой тактике бронелохань с угольными подводами постоянно отставала от конных упряжек и поэтому не могла принять участие в сражении.

Ситуация изменилась, когда фронт стабилизировался. Когда авиаразведке удавалось вскрыть участок, на котором готовится наступление противника, то бронелохань выдвигалась туда заранее. И тогда бронелохань показала себя весьма грозным оружием – она одна могла остановить атаку батальона противника, а то и целого полка. А будь она не одна, а, скажем, штук пятьдесят лоханей… Или сто… Идея заманчивая, но пока что был только получен первый опыт боевого применения.

Первые танки в бою

Боевое крещение танки получили на севере Франции в битве на реке Сомме 15 сентября 1916 г. В это время английская армия истекала кровью, пытаясь прорвать немецкие позиции. Но все усилия тратились напрасно. Немцы буквально косили из пулемётов ряды наступавших. И тогда английский главнокомандующий генерал Д. Хейг решил пустить в ход новое секретное оружие — танки. Он относился к ним скептически и не верил в успех. Но другого выхода не было, и он решил испробовать их в действии. Хейгу говорили, что время для выступления танков неподходящее.

Осенние дожди размыли почву, а танкам нужен твёрдый грунт. К тому же было построено всего несколько десятков танков, а для решительного удара требовались сотни. Но Хейг отдал приказ о наступлении.

Тёмной ночью сорок девять танков двинулись к передовым позициям. Стальные громады ползли, как черепахи, в ту сторону, где поминутно загорались в вышине осветительные ракеты. Через три часа на указанные для танков места прибыли тридцать две машины, семнадцать застряли по дороге из-за разных неполадок. Заглушив моторы, танкисты возились возле машин: доливали масло в моторы, воду в радиаторы, пополняли запасы бензина. За полтора часа до рассвета экипажи завели моторы, и танки поползли на противника.

Двигаться в темноте было очень трудно. То и дело попадались воронки от снарядов. Танки то ныряли вниз, то задирали носы вверх. Машины качались, как утлые судёнышки на волнах. Люди в танках хватались за всё, что придётся, чтобы удержаться на местах. На рассвете показались немецкие окопы. Сидевшие в них солдаты были поражены видом странных самодвижущихся сооружений. Немцы открыли по ним ураганный огонь из винтовок и пулемётов. Но пули отскакивали от бронированных стен, как горох. Подойдя к окопам ещё ближе, танки открыли огонь из пушек и пулемётов. От ливня снарядов и пуль в окопах стало жарко. Но немцы надеялись, что английские «монстры» застрянут в проволочных заграждениях.

Однако проволока для танков не стала серьёзным препятствием. Они подминали её, как паутину. Тут немецких солдат охватил ужас: одни, выскочив из окопов, бросились бежать, другие, подняв руки, сдавались в плен. За танками шла английская пехота. Танки проложили для неё широкие проходы в проволочных заграждениях.

К десяти часам утра запас топлива у танков был израсходован, и им пришлось вернуться в своё расположение. Так закончилась первая в истории танковая атака. Правда, немецкий фронт так и не был прорван — танков оказалось слишком мало: из тридцати двух машин, пошедших в атаку, вернулись восемнадцать. Остальные либо застряли в воронках от снарядов, либо остались на поле боя из-за различных поломок.

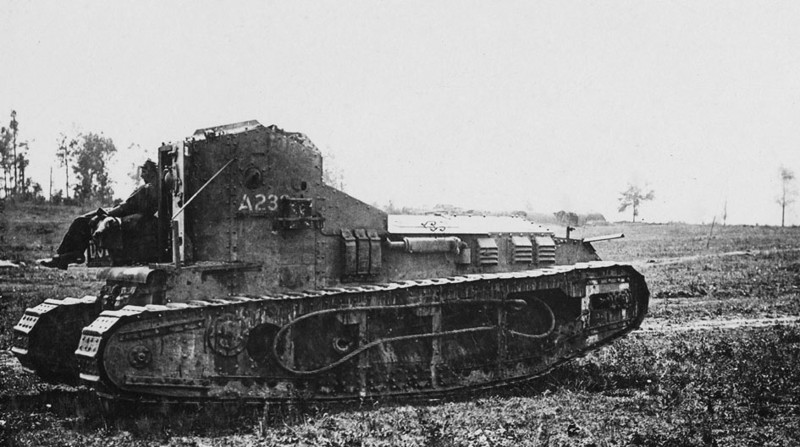

Легкий танк «Whippet» (Великобритания)

Taнк Mk. A «Whippet»

Накопленный опыт использования средних французских и собственных тяжелых танков привел к распространению среди британских военных мнения о необходимости дополнить тяжелые боевые машины более подвижными легкими, которые могли бы стать своего рода «стальной кавалерией», способной развивать успех при прорыве укрепленных линий противника тяжелыми танками и действовать в его оперативном тылу.

В соответствии с теоретическими предпосылками, разработанными горячим приверженцем этой идеи начальником штаба Королевского танкового корпуса полковником Дж. Фуллером, англичане приступили к конструированию среднего танка. В связи с тем, что на фирме У. Фостера в Лидсе его проект был готов еще до поступления от военного ведомства заказа на такую машину, он и стал первым британским танком с размещением вооружения во вращающейся башне. Опытный образец был изготовлен в декабре 1916 г., прошел испытания в феврале следующего года, а в июне 1917 г. последовал заказ на 200 машин. Однако из-за возникших технологических сложностей с производством башен от них пришлось отказаться, и в результате в декабре 1917 г. танк пошел в серию в безбашенном варианте.

В марте 1918 г. первые серийные танки, получившие обозначение Mk. А, сошли со сборочной линии завода. Новая машина развивала скорость, более чем вдвое превышавшую скорость танка Mk. IV, и по этой причине Mk. А получил неофициальное название «Уиппет» («борзая»).

Экипаж из трех человек и вооружение, состоявшее из четырех пулеметов, размещались в кормовой рубке. Основной особенностью машины были два двигателя, каждый со своей коробкой передач, находившиеся вместе с бензобаками в передней части корпуса и приводившие в движение каждый свою гусеницу. При выходе из строя хотя бы одного мотора машина двигаться дальше не могла.

Задний и боковой пулеметы танка Mk. А «Уиппет». Установка пулеметного вооружения по периметру танка давала возможность вести огонь во всех направлениях, но не позволяла сосредоточить его в случае необходимости в одном — самом нужном

Несмотря на увеличение максимальной скорости, из-за того что подвеска танка осталась жесткой, реальная скорость танков Мк. А при движении по бездорожью осталась по-прежнему невысокой. Танк оказался очень сложным в управлении, и от водителя требовалось немалое мастерство, чтобы вести его, да и обзор из кормовой рубки был неважным. Тем не менее, по надежности Мк. А заметно превосходили своих более тяжелых «коллег». Танкисты говорили, что «борзые» способны своим ходом вернуться из боя на исходную позицию. Тяжелым боевым машинам Mk. I — Мк. V из-за частых поломок и небольшого запаса топлива это удавалось далеко не всегда.

Первые танки Мк. А поступили в войска в марте 1918 г., а боевое крещение нескольких первых «Уиппетов» состоялось в бою в районе Мэйн-Мэйс 26 марта. 8 августа того же года в сражении под Амьеном участвовало уже 96 машин этого типа, и там они впервые в истории танковых войск совершили нечто, похожее на оперативный прорыв: оторвавшись от своей пехоты, танки в сопровождении кавалерии провели впечатляющий рейд по тылам немецких войск.

Трофейные «Уиппеты» использовались в немецкой армии. Они также состояли на вооружении войск интервентов и белогвардейцев во время Гражданской войны в России, а затем в качестве трофеев даже попали в Красную Армию, где под названием «Тейлор» (по фамилии конструктора двигателей) эксплуатировались вплоть до начала 30-х гг. В начале 20-х гг. несколько танков было продано в Японию.

В британской же армии танки Мк. А служили недолго — вскоре после войны они были заменены более совершенными средними танками Мк. В и Мк. С.

Танк воюет не в одиночку

Если представить себе картину из 1941 года, когда рота советских КВ встречается с немецким лёгкими танками, то исход, казалось бы, один: немцы обречены. Их пушки броню КВ не пробьют даже с близкого расстояния, и советские танкисты могут расстреливать немецкие машины как в тире. Но это если судить по кинофильмам, и считать, что немцы пойдут атаковать в лоб.

В реальности немецкие танки просто уйдут, воспользовавшись преимуществом в скорости. А ещё они вызовут авиацию, и в роли мишеней уже окажутся советские танки, которым бороться с пикирующими на них «Юнкерсами» просто нечем.

В вермахте была не просто отличная во всех отношениях техника, но и налаженное взаимодействие между различными родами войск.

А если бы погода была нелётная, то борьбой с танками занялась противотанковая артиллерия. Конечно, противотанковые пушки 1941 года не могли бороться с КВ, но и в этом случае опять выручали люфтваффе, правда, уже не пикирующие бомбардировщики, а зенитные пушки (они находились в подчинении авиационного командования). Впервые использовать 88-мм зенитные орудия немцы стали, столкнувшись с толстой броней французских танков. На Восточном фронте этот опыт пригодился.

Всё вышеперечисленное позволяло немецким танкистам, сражаться в меньшинстве и одерживать победы. В пользу качества немецких танков говорит тот непреложный факт, что на Восточном фронте их в целом всегда было в три-четыре раза меньше, а казалось, что наоборот.

Современные танки

К середине 1980-х гг. политики и военные убедились, что «большой войны» не будет. Боевую технику стали разрабатывать и модернизировать для локальных конфликтов, где противником были «партизаны»

В частности, конструируя танки, стали больше внимание уделять защите экипажа. При этом требовалось «удерживать в рамках» вес танков, чтобы они сохранили подвижность

Вышедший на испытания в 1989 г. танк, позже получивший обозначение Т-90, стал последним танком, созданным в СССР. Он разрабатывался как глубокая модернизация популярного Т-72 и сохранил его классическую компоновку. От предшественника Т-90 отличался новой башней с клиновидной навесной активной броней, усовершенствованной системой управления огнем (СУО) и комплексом оптико-электронного подавления «Штора-1». Комплекс защищал танк от ПТУР с лазерным наведением и ставил помехи лазерным дальномерам противника, отстреливая гранаты, «специальный» дым которых не пропускал лучи лазеров.

Основной боевой танк Т-90. Россия, 1992 г.

С 1920-х гг. оставалась неизменной компоновка танков, при которой впереди находился механик-водитель, в средней части – боевое отделение с остальными членами экипажа, башня с пушкой и боекомплект, а сзади – двигатель. Эту традицию нарушили израильские конструкторы, которые заботились о сохранности каждого бойца немногочисленной армии Израиля. В танке «Меркава Мк.IV», который на данный момент считается самым защищенным, они разместили экипаж в центре корпуса, отделив его броневой перегородкой от передней части с двигателем. Снаряд, попав «в лоб» танка, прежде чем нанести вред экипажу, должен пробить не только лобовую броню, но и двигатель, и бронеперегородку. Кроме того, такая компоновка позволяет экипажу эвакуироваться через люки в корме, под защитой корпуса.

Танк «Меркава Мк.IV». Израиль. 2002 г.

Долгое время боекомплект и автомат заряжания (АЗ) пушки размещали в корпусе танка, однако потом появилось другое решение: кормовая ниша башни. Она представляет собой сравнительно слабо бронированный отсек, пристыкованный к башне «с затылка». Там размещается АЗ и большая часть боекомплекта. Например, в АЗ французского танка AMX-56 «Леклерк» находятся 22 снаряда, еще 18 остались в корпусе. Такая компоновка упрощает конструкцию автомата заряжания, а снаряды в него можно закладывать через люк в задней стенке кормовой ниши. Чтобы при взрыве боекомплекта не пострадал экипаж, кормовая ниша имеет верхние панели, которые вышибаются давлением пороховых газов: газы и осколки уходят вверх, а не в сторону башни.

AMX-56 «Леклерк». Франция. 1992 г.

Проекты танков с необитаемой башней появились еще в 1950-е гг. – это делало танк легче и менее уязвимым. Однако технологии того времени не позволили реализовать эти проекты. В 1990-е гг. в Омске был создан опытный танк «объект 640» (неофициальное название – «Черный орел»), у которого экипаж размещался в корпусе, а не в башне. Первым принятым на вооружение танком с необитаемой башней стал российский танк М-14 «Армата». Его экипаж сидит в корпусе, внутри сильно бронированной капсулы. Командир танка наблюдает за полем боя, а наводчик наводит пушку через оптико – электронные системы, «объективы» которых вынесены на башню, чтобы улучшить обзор. В автомате заряжания помещается почти весь боекомплект пушки. Западные проекты танков с «безлюдной» башней пока остаются на бумаге.

Новейший основной боевой танк Т-14 «Армата». Россия. 2013 г.

Поделиться ссылкой

Броня и пушки

Для танка, как боевой машины, главное — вооружение и бронезащита. Вермахт, конечно, начал войну с Советским Союзом, не имея полного качественного преимущества в танках. Самые современные немецкие машины уступали советским КВ и Т-34 по вооружению и бронированию — это общеизвестно. Но это не значит, что немецкие танки безнадежно проигрывали все схватки. Просто немецкие уставы вообще не предусматривали бой танков против танков. Танки противника должны были уничтожаться противотанковой артиллерией и штурмовой авиацией. Что немцы успешно и делали. Другое дело, что советских танков было так много, что избежать с ними встречи не получалось. Но в начале войны большую часть танкового парка РККА составляли Т-26 и БТ, и с ними немецкие танки относительно легко справлялись.

Преимущество же «тридцатьчетвёрок» в бронезащите и вооружении сохранялось лишь до весны 1942 года, когда в вермахт стали поступать модификации танков PzKpfw III и PzKpfw IV с длинноствольной пушкой и усиленной бронезащитой.

С этого момента советские Т-34 оказались в роли догоняющих. Лишь после огромных потерь в Курской битве на «тридцатьчетвёрках» появилась новая 85-мм пушка. Но с этой пушкой Т-34 всего лишь «догнал» немецкие «четвёрки» с их пушкой 7,5 cm KwK 40. А в вермахте уже были «Пантеры», которым ни Красная Армия, ни союзники ничего не могли противопоставить.

Самая большая ошибка, которую делают, пытаюсь оценить характеристики танка заключается в том, что сравнивают между собой именно танки одного типа. Но на поле боя не было «чистых» танковых битв как в кино. В бою всегда участвуют и другие войска. И вести бой танкам приходится больше с пехотой и артиллерией, а защищаться им приходится не столько от вражеских танков, сколько от авиации, пехоты, мин, не говоря уж про противотанковую артиллерию.

Кроме того, танк — машина сложная, и для его оценки надо учитывать не только броню, пушку и скорость.

Рождение идеи

Весть о новой бронемашине, созданной в Англии, не осталась без внимания и в России. Анализ полученной информации показал, что английские «тэнки» действительно превосходят все существующие сухопутные машины. Даже полугусеничные бронемашины «Остин-Кегресс» – гордость российской армии, не могут столь же успешно преодолевать траншеи и воронки, и разрывать заграждения из колючей проволоки.

В 1914 году британские журналы один за другим помещали изображения таких вот странных большеколесных боевых машин. Три колеса, свободно ломающих кирпичные ограды, три двухорудийные башни, две пулеметные башенки для самообороны, рубка вроде корабельной… Таким виделся одному английскому автору перспективный сухопутный боевой «корабль»

Офицеры генштаба проанализировали варианты применения подобных машин и пришли к выводу, что «тэнки» способны обеспечить быстрый прорыв первой полосы обороны противника при минимальных потерях. По расчётам выходило, что даже несколько десятков машин, сосредоточенных на острие главного удара, гарантированно обеспечат успех операции. По этим расчётам выходило, что «тэнк» должен иметь орудие калибром не меньше трех дюймов, с высокой скорострельностью и хорошей баллистикой, а также несколько пулеметов. Лобовая броня должна была выдерживать поставленную «на удар» немецкую 75-мм гранату с расстояния полверсты, а бортовые проекции – разрыв 105-мм гранаты на расстоянии в три сажени. Из-за частого поражения экипажей бронеавтомобилей брызгами свинца через смотровые щели было решено применить перископические приборы для наблюдения и прицелов.

А вот такие бронеавтомобили в годы Первой мировой войны вполне заслуженно называли «русским типом танка»

Хронология русско-японской войны

Первый период. Морские сражения

Весь российский флот на Востоке насчитывал около 60-ти кораблей, 1-я Тихоокеанская эскадра и часть Сибирской флотилии находились в Порт-Артуре, остатки — в молодом Владивостоке. Россия проигрывала не только в численности кораблей, но и в их характеристиках.

Атака Порт-Артура 27 января 1904 г., японские корабли во главе с адмиралом Того начали атаку на флот России. Эта операция стала началом Русско-Японской войны. После успешных боев на море Япония высадила десант на побережье.

План нападения на Порт-Артур

- 27 января 1904 г. контр-адмирал Уриу со своим флотом приблизился к корейскому порту Чемульпо. Всего лишь два корабля отражали нападение японцев — «Варяг» с капитаном В.В. Руднев и «Кореец», но после тяжелых повреждений российский флот потерпел поражение.

- 1 февраля 1904 г. был уничтожен броненосец «Петропавловск», на котором находился командующий 1-ой Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал С.О. Макаров. Головной корабль был подорван на японской мине. В это время Япония смогла блокировать оставшийся русский флот в Порт-Артуре и начать десантную операцию на побережье.

Период второй. Война на Ляодунском полуострове и перевалах

- Вооруженные силы, находящиеся в Южной Маньчжурии, были под командованием А. Куропаткина. Во главе командования всего Дальневосточного корпуса стоял Е. Алексеев (до октября 1904г.).

- Победа Японии в сражении на реке Ялу, благодаря стратегической инициативе преимущество оставалось за ней.

- Япония полностью блокировала Порт-Артур, что не давало возможности русским войскам ударить с нескольких сторон. В свою очередь, после битвы за порт Дальний, Японское командование начало наступление вглубь по суше.

- Бои на перевалах и у Дашичао 1904 г. После нескольких удачных тактических решений командующий Куропаткин отдал приказ войскам отступать. После этого Япония смогла овладеть побережьем, завладеть Ляодунским полуостровом и оттеснить солдат противника с возвышенностей.

- Морское сражение в Жёлтом море 28 июля 1904 г. В этот день было проведено неудачное наступление на Японский флот, во время боя был убит контр-адмирал Витгефт.

- После боя в Корейском проливе в 1904 г. Япония окончательно получила господство на море.

Период третий. Оборона Маньчжурии и Порт-Артура

- 11-21 августа 1904 г. происходит битва у Ляояна, Куропаткин отдал приказ о сдаче Ляона и отступлению к Мукдену. После такого решения моральные настроение русских сил резко снизились.

- Бой на реке Шахэ в 1904 г. решил исход Порт-Артура. Благодаря стратегическому преимуществу японцев, они отразили войска противника от Порт-Артура.

- 27 января – 20 декабря 1904 г. ведётся оборона Порт-Артура. Основная борьба началась в ноябре, в этот месяц велись бои за гору Высокая. После победы японцев, они начали обстреливать порт и город с высоты. С этого момента Порт-Артур был обречён на поражение. 20 декабря 1904 г. подписана капитуляция города. Поражение в этой битве сулило потерю выхода в Жёлтое море, ухудшение положения войск в Маньчжурии и накаливанию политической ситуации внутри страны.

- Мукденская битва 24 февраля 1904 г. 5-я японская армия почти окружила русские войска в Мукдене. Генерал Куропаткин отдал приказ об отступление всем войскам.

Период четвёртый. Поражение Цусимы и сдача Сахалина

Чтобы как-то помочь флоту, были образованы дополнительные эскадры под командованием Н. Небогатова и З. Рожественского. После сдачи Порт-Артура и гибели 1-ой Тихоокеанской эскадры местом базирования войск стал Владивосток.

Цусимское сражение 1905 г. Эта битва стала одним из самых крупных морских сражений, поражение Тихоокеанского флота поставило точку в этой войне. Японцы смогли без проблем овладеть Сахалином и чуть не взяли Приморье.

Русские броневики на отечественных шасси

Во времена Первой мировой войны единственным «счастливым» сочетанием отечественных автомобилей и бронекорпусов русского производства являлись бронемашины, базировавшиеся на шасси Русско-Балтийского вагонного завода (РБВЗ).

Первыми в августе–сентябре 1914-го стали безбашенные броневики на 40-сильном легковом шасси С24-40, созданные по проекту инженера А. Я. Грауэна и оснащенные ижорскими корпусами с наклонным расположением бронелистов из хромоникелевой стали. Два пулемета Maxim помещались в лобовом и кормовом листах, третий можно было переносить с одного борта на другой. Скорость трехтонных машин не превышала 20 км/ч. На фронт они ушли в составе 1-й автомобильной пулеметной роты, но из-за слабого бронирования вскоре были сняты с вооружения.

В конце сентября 1914 года в петроградской мастерской инженера А. А. Братолюбова по проекту штабс-капитана Некрасова на том же шасси собрали три броневика с округлыми корпусами Обуховского завода с двумя 37-мм пушками Hotchkiss и тремя пулеметами. Такие же корпуса с пушкой Maxim смонтировали на трех однотонных грузовых шасси Д24-40. Все версии получились слишком тяжелыми и громоздкими, участия в боях не принимали и впоследствии были переведены на железнодорожный ход.

Пушечный броневик Некрасова и Братолюбова на автомобиле С24-40. 1915 год

В начале 1916 года в мастерской Братолюбова на шасси С24-40 появился оригинальный башенный броневик «Победоносец» с тремя пулеметами Maxim и вторым постом управления. Одновременно на грузовых шасси Д24-40 собрали еще три бронемашины, которые от легковых отличались усиленной рамой и новыми мостами. Оказавшиеся перегруженными и тихоходными, все они применялись как учебные машины и служили в охране Смольного.

В общей сложности до 1917 года на русских шасси было собрано всего лишь 20 броневиков.