Штрафбат №8: почему его называли «бандой рокоссовского»

Содержание:

- Война зэков

- «Банда Рокоссовского»

- Правда ли, что сбежавшие из плена советские солдаты и офицеры попадали в штрафные части?

- Когда и как появились штрафные роты и штрафные батальоны в Красной армии?

- [править] Литература

- «Родина» штрафбатов — Ленинградский фронт

- Когда и как появились штрафные роты и штрафные батальоны в Красной армии?

- Мне ставились в вину три «преступления»:

- Миф 4: Они сражались только в пехоте

- Действительно ли штрафников расстреливали заградотряды НКВД?

- [править] Штрафные формирования в Вермахте

Война зэков

Позднее в штрафные роты стали набирать и зэков с «гражданки» — за исключением тех, кто сидел по политическим и тяжким уголовным статьям. Осужденным менее чем на 5 лет, чтобы искупить вину перед Родиной, достаточно было отвоевать в штрафниках всего месяц. Осужденным на 5−8 лет — 2 месяца, получившим «десятку» — 3 месяца. Это был максимальный срок службы в штрафных ротах, по истечении которого бойцов отправляли в обычные подразделения. Многим хотелось разменять несколько лет за решеткой на несколько месяцев войны (после Победы это аукнется лагерной «сучьей войной» — жестокими столкновениями «красных» и «черных» уголовников. Тех, кто защищал Родину с теми, кто остался верен воровскому закону, запрещавшему служить властям).

После войны «красные» зэки-фронтовики схлестнулись с «черными» — блюстителями воровского закона.Кадры из фильма «Холодное лето 53-го…»

После войны «красные» зэки-фронтовики схлестнулись с «черными» — блюстителями воровского закона.Кадры из фильма «Холодное лето 53-го…»

Если же штрафник получал ранение, даже самое пустяковое, то «освобождался» из штрафбата досрочно — кровь за Родину считалась пролитой в буквальном смысле слова. Так что многие штрафники сознательно «искали пули». Вот как передал Герой Советского Союза известный разведчик Владимир Карпов, воевавший в штрафной роте, последние слова смертельно раненного сослуживца:

«-Это даже к лучшему. Если бы вы знали, как я устал! Я очень боялся, что умру без пули. Без крови. Не сниму с себя обвинения. И вот, слава богу, я убит. Очень прошу сообщить домой в Ленинград… Теперь жене, дочери… легче жить будет…»

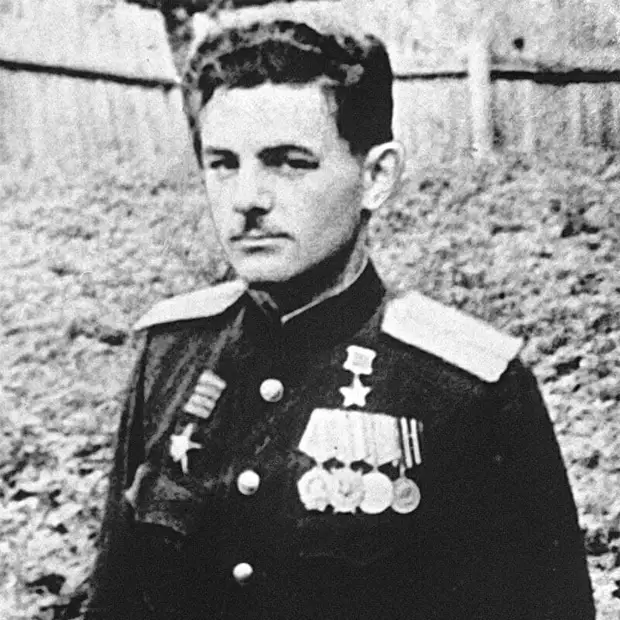

Герой Советского Союза, разведчик Владимир Карпов

Начиная с 1943 года, через штрафные подразделения в обязательном порядке должны были пройти солдаты и офицеры, побывавшие в плену. Их отправляли туда на два месяца.

Штрафников редко награждали за подвиги. Служба в штрафбате уже сама по себе считалась наградой — счастливой возможностью искупить вину и начать с чистого листа новую жизнь. Лишь один человек получил звезду Героя, за подвиг, совершенный во время службы в штрафбате. Да и то посмертно. Это ленинградец, лейтенант Владимир Ермак. Он случайно во время чистки оружия застрелил красноармейца. 9 июля трибунал приговорил его к 5 годам и соответственно к месяцу службы в штрафбате. Но эта служба продлилась лишь 10 дней. Перед наступлением на Мгу в районе Невской Дубровки разведчикам никак не удавалось взять «языка», чтобы прояснить силы противника. Тогда в разведку боем бросили штрафбат. Помимо захвата пленных бойцы должны были уничтожить три ДЗОТа. Владимир Ермак не смог подорвать гранатой дверь огневой точки и тогда закрыл амбразуру своим телом. За время войны такой же подвиг совершили еще несколько штрафников, но в отличие от Ермака Героями Советского Союза они не стали. С них всего лишь сняли судимости.

Яркие воспоминания о том, как воевали бойцы-штрафники, оставил азербайджанский академик Зия Буниятов. Он начал войну командиром стрелкового взвода 22 июня 1941 года в Бендерах, а закончил в 1945-м в Берлине командиром штрафной роты. Буниятов побывал во многих переделках. Отступая из Бендер, вынес на себе полковое знамя. Героически воевал на Кавказе. В штрафную роту Буниятов попал за то, что… выстрелил в командира. Тот отправил разведгруппу, в составе которой был Буниятов, в тыл к немцам, а в этот момент началось советское наступление. Когда потом стали выяснять, кто отдал бессмысленный приказ, командир заявил, что никуда разведчиков не посылал. Зия со злости выстрелил ему в плечо и за это оказался в штрафбате. А потом ему предложили командовать штрафной ротой.

«Банда Рокоссовского»

Самым зловещим подразделением штрафников для фашистов стала «банда Рокоссовского» – 8-й отдельный штрафной батальон, в состав которого входили только офицеры, побывавшие в плену. Отличительной чертой его были упорство, стойкость и героизм воинов. Все, кому довелось остаться в живых, получили полное восстановление своих прав и многочисленные награды.

Первое упоминание о «банде» относится к периоду Курской битвы. Мужество бывших офицеров, разжалованных в рядовые, проявилось в сражении на северном фасе, в районе ст. Поныри. Шквальный огонь немецкой артиллерии не смог ни на шаг сдвинуть вгрызшихся в землю штрафников. Тогда потери составили 143 бойца убитыми, 375 – ранеными.

Ветеран войны Семен Басов, попавший в штрафбат накануне Курской битвы, в книге «Офицерский штрафной батальон», вспоминал, что репутация «банды Рокоссовского» была такова, что немцы в ужасе покидали позиции на занятых высотах. Рокоссовский по достоинству оценил подвиг своих воинов, восстанавливая всех в правах, возвращая на прежние должности и награждая отличившихся в бою.

Воспоминания Михаила Аллера, опубликованные газетой «Московский комсомолец», также описывают ужас фашистов, когда перед ними оказывались штрафники-смертники. Атаки советских воинов пугали своим безумием, когда немецкому стрелковому оружию противопоставлялись кулаки, саперные лопаты и любые подручные средства. Штрафники лавиной прокатывались по позициям, не оставляя после себя живых.

Отличилась «банда Рокоссовского» во время сражения за Синявинские высоты в боях под Ленинградом в 1943 г. Один из бойцов, Владимир Ермак, завершил разведывательную операцию, закрыв собой амбразуру фашистского дзота. Посмертно ему было присвоено звание «Герой Советского Союза».

В первых рядах воинов, форсировавших Днепр, были штрафники. В статьях историка Виктора Короля, посвященных истории штрафных соединений, описывается, как солдаты штрафбата под шквальным огнем противника переплывали реку на подручных средствах – бревнах, досках, связках камыша. Множество бойцов утонуло, но Киев был взят.

Правда ли, что сбежавшие из плена советские солдаты и офицеры попадали в штрафные части?

Бывшие военнопленные и лица, побывавшие в окружении, проходили проверку органами НКВД. Согласно опубликованным данным, к марту 1944 года через проверку в спецлагерях прошли 256 200 военнослужащих, из которых в ряды Красной армии вернулись 223 281 человек, в конвойные войска были зачислены 4337 человек, направлены в оборонную промышленность 5716 человек, убыли в госпитали 1529 человек, умерли 1799 человек, арестованы 11 283 человека, направлены в штрафные подразделения 8255 человек. Общее число лиц, попавших под репрессии (арестованных и направленных в штрафные подразделения), составляет 7,6% от общего числа.

Очевидно, что для того, чтобы угодить в штрафбат, нужно было вызвать у НКВД очень серьезные и обоснованные подозрения. Это, конечно, не исключает возможности ошибки, но не делает это явление массовым.

Когда и как появились штрафные роты и штрафные батальоны в Красной армии?

Весенне-летняя кампания 1942 года обернулась тяжелыми поражениями Красной армии. Наступление на Харьков не просто потерпело неудачу, а обернулось полным разгромом группировки советских войск. Убитыми, ранеными и пленными Красная Армия потеряла около 500 000 человек. Гитлеровцам удалось захватить Крым, в начале июля 1942 года пал Севастополь. Немецкие войска устремились к Волге, захватывая всё новые и новые территории. 7 июля гитлеровцы ворвались в Воронеж, 23 июля пал Ростов-на-Дону. Отступление Красной Армии, казалось, приняло необратимый характер. После выхода к берегам Волги и захвата Сталинграда Советский Союз лишался стратегических ресурсов и коммуникаций. Хуже того, прорвавшийся на Кавказ противник мог завладеть нефтепромыслами Грозного и Баку. Решающий успех гитлеровцев на Волге и на Кавказе был чреват вступлением в войну с СССР Японии и Турции, что превращало крайне тяжёлое положение в абсолютно катастрофическое.

В этих условиях 28 июля 1942 года был подписан Приказ Народного комиссара обороны СССР № 227, вошедший в историю как приказ «Ни шагу назад!». Текст этого документа, возможно, впервые за войну говорит о том, что Советский Союз несет катастрофические потери: «Территория Советского Союза — это не пустыня, а люди — рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы и матери, жёны, братья, дети. Территория СССР, которую захватил и стремится захватить враг, — это хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию вооружением и боеприпасами, железные дороги. После потери Украины, Беларуси, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 млн населения, более 80 млн пудов хлеба в год и более 10 млн тонн металла в год. У нас нет уже преобладания над немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину».

Крайне жестко оценивается и ситуация, сложившаяся в войсках: «Часть войск Южного фронта, идя за паникёрами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьёзного сопротивления и без приказа из Москвы, покрыв свои знамёна позором. Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдаёт наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток».

Главное задача, которую был призван решить приказ 227 — привести армию в чувство и повысить дисциплину в частях. Для этого решено было воспользоваться немецким опытом, о чем прямо и говорится: «После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали далее около десятка штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на ещё более опасные участки фронта и приказали им искупить свои грехи… Как известно, эти меры возымели своё действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой».

Драки за еду, воровство, «глюки». Жизнь пленных немцев в советских лагерях

Подробнее

[править] Литература

- Дайнес В. О. Штрафбаты и заградотряды Красной Армии (Серия: Великая Отечественная: Цена Победы) М.: Эксмо, 2008. — 448 с. ISBN 978-5-699-25316-6

- Пыльцын А. В. Штрафной удар, или Как офицерский штрафбат дошел до Берлина. СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2003. — 295 с.

- Пыльцын А. В. Правда о штрафбатах: Как офицерский штрафбат дошел до Берлина. Изд. 3-е. (Серия: Великая Отечественная. Неизвестная война) М.: Эксмо, 2008. — 512 с. ISBN 978-5-699-21470-9

- Пыхалов И., Пыльцын А., Васильченко А. Штрафбаты по обе стороны фронта (Серия: Военно-исторический сборник) М.: Эксмо, 2007.

- Рубцов Ю. В. Штрафники Великой Отечественной. В жизни и на экране. (Серия: Военные тайны ХХ века) М.: Вече, 2007. — 432 с. ISBN 978-5-9533-2219-5

- Сукнев М. Записки командира штрафбата. Воспоминания комбата. 1941—1945 (Серия: На линии фронта. Правда о войне) М.: Центрполиграф, 2006. — 264 с. ISBN 978-5-9524-2746-4

«Родина» штрафбатов — Ленинградский фронт

Появлению штрафбатов советская армия обязана поражению под Харьковом в мае 1942 года. Масштабное наступление обернулось катастрофой. 270 тысяч убитых и раненных, 240 тысяч пленных. Деморализованные части покатились назад. На их плечах немцы вышли на подступы к Сталинграду и захватили Ростов-на-Дону, открыв себе путь на Кавказ. Это был критический момент, который мог привести Советский Союз к поражению в войне. Именно тогда, 28 июля и вышел знаменитый приказ Сталина № 227 («Ни шагу назад!»), которым были введены штрафбаты и заградотряды. Солдаты и сержанты, без приказа оставившие позиции или совершившие преступления, направлялись в штрафные роты, а офицеры — в штрафные батальоны. Интересно, что первую такую роту (должно быть, «экспериментальную») сформировали за три дня до сталинского приказа на Ленинградском фронте — в 42-й армии.

Со временем значение таких подразделений только возрастало.

Они становились штурмовыми отрядами, которые применялись на самых опасных участках фронта. Их разрешалось использовать только в наступлениях.

Когда и как появились штрафные роты и штрафные батальоны в Красной армии?

Весенне-летняя кампания 1942 года обернулась тяжелыми поражениями Красной армии. Наступление на Харьков не просто потерпело неудачу, а обернулось полным разгромом группировки советских войск. Убитыми, ранеными и пленными Красная армия потеряла около 500 000 человек. Гитлеровцам удалось захватить Крым, в начале июля 1942 года пал Севастополь. Немецкие войска устремились к Волге, захватывая всё новые и новые территории. 7 июля гитлеровцы ворвались в Воронеж, 23 июля пал Ростов-на-Дону. Отступление Красной армии, казалось, приняло необратимый характер. После выхода к берегам Волги и захвата Сталинграда Советский Союз лишался стратегических ресурсов и коммуникаций. Хуже того, прорвавшийся на Кавказ противник мог завладеть нефтепромыслами Грозного и Баку. Решающий успех гитлеровцев на Волге и на Кавказе был чреват вступлением в войну с СССР Японии и Турции, что превращало крайне тяжёлое положение в абсолютно катастрофическое.

В этих условиях 28 июля 1942 года был подписан Приказ Народного комиссара обороны СССР №227, вошедший в историю как приказ «Ни шагу назад!». Текст этого документа, возможно, впервые за войну говорит о том, что Советский Союз несет катастрофические потери: «Территория Советского Союза — это не пустыня, а люди — рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы и матери, жёны, братья, дети. Территория СССР, которую захватил и стремится захватить враг, — это хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию вооружением и боеприпасами, железные дороги. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 млн населения, более 80 млн пудов хлеба в год и более 10 млн тонн металла в год. У нас нет уже преобладания над немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину».

Крайне жестко оценивается и ситуация, сложившаяся в войсках: «Часть войск Южного фронта, идя за паникёрами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьёзного сопротивления и без приказа из Москвы, покрыв свои знамёна позором. Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную армию, а многие из них проклинают Красную армию за то, что она отдаёт наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток».

Главная задача, которую был призван решить приказ 227, — привести армию в чувство и повысить дисциплину в частях. Для этого решено было воспользоваться немецким опытом, о чем прямо и говорится: «После своего зимнего отступления под напором Красной армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали далее около десятка штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на ещё более опасные участки фронта и приказали им искупить свои грехи… Как известно, эти меры возымели своё действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой».

Мне ставились в вину три «преступления»:

1. Плохо замаскированные две автолебедки, разбитые от артналета противника.

2. Исследуя обрыв тросов аэростатов, я якобы не отдавал под суд виновных мотористов.

3. Во время боевого дежурства ночью на КП полка не мог точно доложить, приземлен ли последний аэростат, и при неоднократных запросах оперативного дежурного КП штаба армии обругал его по-матерному.

Так было изложено в приказе «тройки». Я и командир полка подполковник Лукьянов и военком батальонный комиссар Коршунов были потрясены нелепостью этого решения.

Мы четко понимали, что это снова дело рук того же Волхонского, который таким образом усиливал свое положение. В то же время боевые лебедки, пострадавшие от артобстрела противника, находились в районе Васильевского острова, т.е. в 10 км от меня, и были в распоряжении командира отряда.

Мотористов под суд я не отдавал потому, что не было их вины. Последний аэростат был в трудных условиях, пробитый осколками артогня, он был приземлен на 2 часа позднее, а что касается матерной ругани, то все мы на фронте не были ангелами, и дико было возводить это в вину в секретном приказе, да и нелепо.

Еще более дико было просто так разжаловать тройкой профессионала, военного инженера, каким я стал уже в 1943 году, отправить в штрафбат, чтобы кровью искупить свою вину, которой не было…

Подобные случаи в нашей армии (ПВО) были и по другим полкам. И каждый раз приказ подписывала «тройка» во главе с командующим генерал-майором Зашихиным.

К слову сказать, сама армия ПВО, защищающая Ленинград, ее полки были опытные и сильные, дисциплина высокая. За весь период боевых действий авиационные истребительные полки, зенитно-артиллерийские и полки аэростатов заграждения сбили над небом города и на подступах к нему 1561 вражеский самолет.

Это была лучшая армия ПВО из числа воюющих в стране в тот период. Однако откуда же истоки такой жестокости командующего по отношению к офицерам армии? Об этом я узнал неожиданно через 30 лет после войны.

Оказывается, Зашихин в молодости был исключен из партии, как троцкист. Поэтому перед назначением командиром корпуса ПВО он получил «напутствие» от Жданова, что партия его не простит второй раз, если ПВО не защитит должным образом город Ленинград. «Тогда пощады вам не будет. Идите воюйте, укрепите дисциплину и боеспособность и помните наш разговор…», – сказал Жданов.

Так под дамокловым мечом в качестве заложника воевал командующий. А воевал не он один, боевой коллектив армии ПВО не дал немцам возможности существенно разбомбить город.

Г.С. Зашихин за период войны получил от высшего командования признание; его профессионализм, строгость и жесткость, доходившая до границ жестокости, сыграли свою роль в выдвижении. Он закончил войну генерал-полковником, командующим одним из фронтов ПВО.

Я, согласно приказу, находился в штрафном батальоне, но внезапно был отозван из него, возвращен в свой старый полк, но уже на звание и должность ступенью ниже. Приказ Военсовета был пересмотрен. Вина моя отсутствовала. Ее вообще не было.

Моего освобождения добились командир и комиссар полка.

Миф 4: Они сражались только в пехоте

Юридической основой для создания штрафных частей стал упоминавшийся уже приказ № 227 от 28 июля 1942 года. В числе прочего он предписывал «…сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по обстановке) штрафных батальонов (по 800 человек), куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости». Кроме того, в каждой армии требовалось создать «…от пяти до десяти (смотря по обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости». Эти батальоны и роты следовало поставить «…на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить свои преступления против Родины».

Приказ сразу вызвал возражения у командующих авиационными и механизированными соединениями. Ведь на подготовку опытного лётчика или танкиста нужен не один год, да и стоит она стране сумасшедших денег. Отправлять их, пусть и провинившихся, с винтовкой на передовую – не самое лучшее решение. Сталин согласился с этими доводами. 10 августа 1942 года он подписал директиву Ставки № 156595, которая позволяла сводить в штрафные танковые роты личный состав механизированных соединений, уличённый в саботаже или вредительстве, а «…безнадёжных, злостных шкурников из танкистов» предписывала направлять в штрафные пехотные роты.

Затем появилась директива № 170549, разрешавшая создавать штрафные эскадрильи. Их постоянный состав включал пять человек: командир, его заместитель, комиссар, старший техник и адъютант. Все остальные должности комплектовались летчиками и техниками, которые «…проявили саботаж, трусость и шкурничество».

Положение о штрафных эскадрильях, утверждённое Ставкой 6 сентября 1942 года по представлению командующего 8-ой воздушной армией, предусматривало формирование эскадрилий трех типов: штурмовой на Ил-2, истребительной на ЛаГГ-3 или Як-1 и легкобомбардировочной на У-2. Каждая из них содержалась сверх штата и подчинялась командиру дивизии, в которой была создана решением командарма.

Истребительные и бомбардировочные штрафные эскадрильи широкого распространения не получили. Ставка посчитала, что в них не выполняется главное условие приказа № 227: служба в штрафной части должна быть опаснее, чем в строевом полку. Другое дело – летчики-штурмовики. В то время их часто называли смертниками. Действительно, выходить к цели на низких высотах, под бешеным огнем зениток, в любую минуту ожидая удара истребителей – было опаснее, чем атаковать ДОТ с винтовкой наперевес. И потому к весне 1943 года в штате штурмовой авиадивизии, помимо трех обычных полков, появилась и отдельная штрафная эскадрилья.

Чтобы вина считалась снятой, от летчиков требовалось совершить определенное количество боевых вылетов или пробыть в составе штрафников 1-3 месяца. Понятно, что их отправляли на самые опасные задания. Туда, где ожидались максимальные потери. В случае гибели летчика-штрафника, его семья, согласно приказу наркома обороны № 298 от 28 сентября 1942 года, получала пенсию «…из расчета оклада денежного содержания по последней должности до направления в штрафное подразделение». Тех, кто отличился в воздушном бою, могли представить к наградам и досрочно восстановить в офицерском звании. После возвращения в строевые части они продолжали службу на общих основаниях. Некоторые из бывших штрафников к концу войны стали Героями Советского Союза.

Действительно ли штрафников расстреливали заградотряды НКВД?

Необходимо начать с того, что сама практика использования заградотрядов в тылу войск во избежание панического отступления ведет свою историю со времен античности.

В годы Великой Отечественной войны заградотряды существовали как в структуре Наркомата обороны, так и в НКВД. Появились они в самом начале войны. Согласно директиве Третьего управления Наркомата обороны СССР о работе в военное время, подвижные контрольно-заградительные отряды предназначались для задержания дезертиров; задержания всего подозрительного элемента, проникшего на линию фронта; проведения предварительного расследования с последующей передачей материала вместе с задержанными по подсудности. Отдельные стрелковые взвода, роты и батальоны при особых отделах НКВД дивизий, корпусов, армий и фронтов предназначались для борьбы с «дезертирами, трусами и паникерами». Эти подразделения, выставлявшие засады и дозоры «на войсковых дорогах, дорогах движения беженцев и других путях движения», занимались «выявлением военнослужащих, самовольно оставивших боевые позиции». Согласно директиве, «всех установленных дезертиров немедленно арестовывают и ведут следствие для предания их суду военного трибунала». В то же время «всех отставших от части военнослужащих организовывают повзводно (поротно) и под командой проверенных командиров в сопровождении представителя особого отдела направляют в штаб соответствующей дивизии».

«В особо исключительных случаях, когда обстановка требует принятия решительных мер для немедленного восстановления порядка на фронте, начальнику особого отдела представляется право расстрела дезертиров на месте», — говорилось в документе. При этом, вопреки бытующему мнению, особисту приходилось отвечать за каждый подобный случай. Если выяснялось, что начальник особого отдела превысил свои полномочия, его самого ждал трибунал.

Как видим, заградотряды были созданы задолго до появления штрафных подразделений.

В приказе 227 предусматривалось создание новых заградотрядов: «2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями:

б) сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооружённых заградительных отрядов (по 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникёров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной».

В период с 1 августа по 1 октября 1942 года заградительными отрядами Донского фронта были задержаны 36 109 человек, из которых расстреляны 433, арестованы 736, направлены в штрафные батальоны 33, направлены в штрафные роты 1056, возвращены в свои части 32 933 человека.

Статистика по Сталинградскому фронту за тот же период: всего задержано заградотрядами 15 649 человек, из них расстреляны 278, арестованы 244, направлены в штрафные батальоны 42, направлены в штрафные роты 218, возвращены в свои части 14 833 человека.

Численность заградотрядов в принципе не предполагала создания сплошного фронта за основной линии обороны. Они выставлялись по решению командования за спиной участией, чья устойчивость вызывала наибольшие сомнения.

Задача массово расстреливать своих перед заградотрядами не ставилась, поскольку требовалось обратное — привести людей в чувство и вернуть в бой. Как видно из статистики, она вполне успешно решалась.

Статья по теме

Агент Воскресенская. Как сотрудница НКВД стала детской писательницей

При этом штрафные роты и батальоны тут вовсе не упоминаются. Это объясняется просто — в тот период главным вопросом было удержание оборонительных рубежей, в то время как штрафников использовали во время наступательных операций.

Могли ли заградотряды оказаться за спиной у штрафных рот и батальонов? Да, если командование имело основания полагать, что штрафники морально неустойчивы и могут начать отступление.

Но никаких расстрелов целых рот не было и быть не могло, ибо, повторим, задача была обратной — вернуть людей в бой, а не помочь немцам в их уничтожении.

[править] Штрафные формирования в Вермахте

- 36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер»

- 999-е батальоны вермахта (Afrika-Brigade 999)

Ещё в 1936 году были созданы дисциплинарные части — так называемые «Особые подразделения» (Sonderabteilungen). Туда посылались солдаты, отбывшие срок лишения свободы, а также те, кому воинскую обязанность по тем или иным причинам меняли на «место службы, заменяющее военную службу».

После начала Второй мировой войны, в 1940 году, были созданы «Полевые особые подразделения», которые должны были размещаться в «зонах непосредственной опасности». Помимо сухопутных войск, аналогичные структуры были сформированы в авиации и на флоте. В штрафные подразделения вермахта переводили на неограниченный срок. То есть, в отличие от РККА, в вермахте осужденный не мог рассчитывать на перевод из штрафного подразделения в обычное — ни на основании ранения, ни за совершение героического поступка, ни по истечении определенного срока.

В декабре 1940 года были образованы «исправительные части 500» (Bewaerungstruppe 500) — так называемые «пятисотые батальоны» (500-й, 540-й, 550-й, 560-й, 561-й). После нападения Германии на СССР эти части активно применялись на Восточном фронте. Всего за время войны через них прошло около 30 тысяч человек.

Ещё одной разновидностью немецких штрафных частей стали созданные 1 октября 1942 года так называемые «формации солдат второго класса» — 999-е батальоны, предназначенные для политических.

Наконец, существовали полевые штрафные подразделения (Feldstrafgefangenabteilungen), которые комплектовались непосредственно в зоне боевых действий из числа военнослужащих, совершивших преступления и проступки.