Многоствольный пулемет м 134 «minigun» (сша)

Содержание:

- Появление системы Гатлинга

- Многоцелевая система

- Крупнокалиберный пулемёт Владимирова

- Автоматическое устройство-часовой Nerf Vulcan

- Военное применение и место пулемета Гатлинга в истории

- Ручной пулемет Дегтярева (ДП)

- УСТРОЙСТВО ПУЛЕМЁТА ГШГ

- А как же у нас?

- Патроны

- Усовершенствование

- Боеприпасы

- С чего все начиналось

- Дальнейшее продвижение

Появление системы Гатлинга

Вторым этапом стало появление совершенно новых образцов орудий с механическим способом приведения их в боевое состояние. Простейшим, первым видом улучшений, имевшим место почти пятьсот лет назад, было увеличение количества стволов. Результаты не сильно порадовали тогда оружейников, так как в общей сложности, на рост интенсивности, данная модификация сильно не повлияла. Еще одной причиной отсутствия прогресса было то, что на тот момент, основным способом заряжания был – дульный, требовавший слишком много времени. И сколько бы стволов не ставили на орудие, все равно перезарядка была долгой.

Многоствольная артиллерийская установка Кристофа-Монтини

Многоствольная артиллерийская установка Кристофа-Монтини

Многоцелевая система

Область применения нового оружия оказалась довольно широкой. Скорострельность была нелишней и для моряков, и для зенитчиков, хотя в первую очередь фирма GE выполняла заявку ВВС США. Для работы пулемет «Вулкан» требует подключения к бортовой электро- или гидросистеме корабля, самолета, вертолета, автомобиля, бронемашины или иного мобильного носителя. Он стал основой зенитных комплексов, таких как сухопутные М161 и М163 и морские «Вулкан-Фаланкс». Темп стрельбы может регулироваться в пределах до 6 тыс. выстр./мин. Система эта широко использовалась армией США и вооруженными силами других стран в различных конфликтах, в том числе во время Вьетнамской войны. Пулемет «Вулкан» устанавливался в качестве штатного вооружения вертолетов и самолетов.

Крупнокалиберный пулемёт Владимирова

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к: ,

| Крупнокалиберный пулемёт Владимирова | |

| Зенитная пулемётная установка ЗПУ-1 на базе КПВ. | |

| Тип: | станковый пулемёт |

| Страна: | СССР |

| История службы: | |

| Годы эксплуатации: | 1949 год — настоящее время |

| История производства: | |

| Разработан: | |

| Характеристики | |

| Масса, кг: | 49,1 кг |

| Длина, мм: | 2000 мм |

| Длина ствола, мм: | 1346 мм |

| Патрон: | 14,5×114 мм |

| Калибр, мм: | 14,5 мм |

| Принципы работы: | короткий ход ствола |

| Скорострельность, выстрелов/мин: | 550-600 |

| Начальная скорость пули, м/с: | от 976 до 1005 |

| Прицельная дальность, м: | 2000 |

| Вид боепитания: | лента на 40 патронов |

14,5-мм пулемёт КПВТ

Крупнокалиберный пулемёт Владимирова

(КПВ , Индекс ГАУ —56-П-562 ) — станковый пулемёт разработки С. В. Владимирова. Разработан в 1944 году, принят на вооружение в 1949 году. Удачно сочетает в себе скорострельность станкового пулемёта с бронебойностью противотанкового ружья и предназначен для борьбы с легкобронированными целями, огневыми средствами и живой силой противника, находящейся за лёгкими укрытиями, а также в качестве зенитного пулемёта.КПВ относится к автоматическому стрелковому оружию длительной непрерывной стрельбы. Его автоматика работает за счет использования энергии отдачи ствола при коротком ходе. Запирание осуществляется поворотом и сцеплением боевой личинки затвора непосредственно с насадной муфтой ствола, в результате чего ствольная коробка при выстреле оказывается разгруженной.Отпирание и запирание, а также сообщение при выстреле остову затвора скорости отхода обеспечивает ускоритель копирного типа. Ударник жестко закреплён в остове затвора и накалывает капсюль патрона при доходе подвижных частей под действием возвратно-боевой пружины в крайнее переднее положение. Спусковой механизм обеспечивает ведение только непрерывной стрельбы. Питание пулемёта патронами производится из металлической ленты. Механизм подачи ленты ползункового типа, приводится в действие от движка, связанного с затвором. Извлечение гильзы осуществляется боевой личинкой, отражение гильзы — подачей последующего патрона; отражение последней гильзы происходит за счет дополнительного поворота рычага подачи при взаимодействии его с защёлкой рычага. Пулемёт снабжен буфером затвора, смонтированном в затыльнике.

пулемет КПВТ устанавливается на бронированной разведывательно-дозорной машине (БРДМ-2)

Для установки на транспортные средства был разработан вариант КПВТ

(танковый, Индекс ГАУ —56-П-562Т ). По сравнению с пулемётом КПВ, танковый вариант имеет конструктивные особенности, обусловленные спецификой его использования в бронетанковой технике. Отпирание и запирание производится поворотом затвора. Для дистанционного управления огнём пулемёт снабжён электроспуском, действующим от аккумуляторной батареи, и имеет импульсный счетчик выстрелов, для дистанционного управления заряжанием и перезаряжанием — механизм пневмозарядки, действующий от баллона со сжатым воздухом, для отражения стреляных гильз вперед и отвода их за пределы башни танка — гильзоотводом. В целях повышения жесткости кожуха и возможности замены ствола без свинчивания поршня диаметр кожуха увеличен. Прицельных устройств пулемёт не имеет, его наводка осуществляется с помощью оптического прицела.

Зенитный пулемёт ЗПУ-4 на базе КПВ

Автоматическое устройство-часовой Nerf Vulcan

Студент из Германии Михельсон используя пользующуюся популярностью игрушечную пушку-бластер Nerf системы Vulcan сконструировал достаточно смешное, но очень полезное автоматическое устройство, отлично подходящее для защиты местности.

При помощи нескольких дополнительных приводов, обычный электроники и компьютерных программ, оружие-сторож Нерф умеет автоматом распознать, отследить цель, а потом и поразить ее. При всем этом обладатель орудия может находится в укрытии.

Ударно-спусковой механизм механизированного устройства Нерф Вулкан подключается к ноутбуку и аппаратно-программному средству (интегральная схема) Arduino Uno с процессорами. Его срабатывание происходит тогда, когда следящая и сканирующая местность вокруг веб-камера, фиксирует движение ненужного объекта. При всем этом веб-камера устанавливается на фронтальной панели ноутбука, а компьютерная программка настраивается на движение.

Идея многоствольного скорострельного оружия возникла еще в XV веке и нашла свое воплощение в некоторых образцах того времени. При очевидном достоинстве такой тип пушек не прижился и являлся, скорее, экзотической иллюстрацией хода конструкторской мысли, чем реальной эффективной системой для стрельбы.

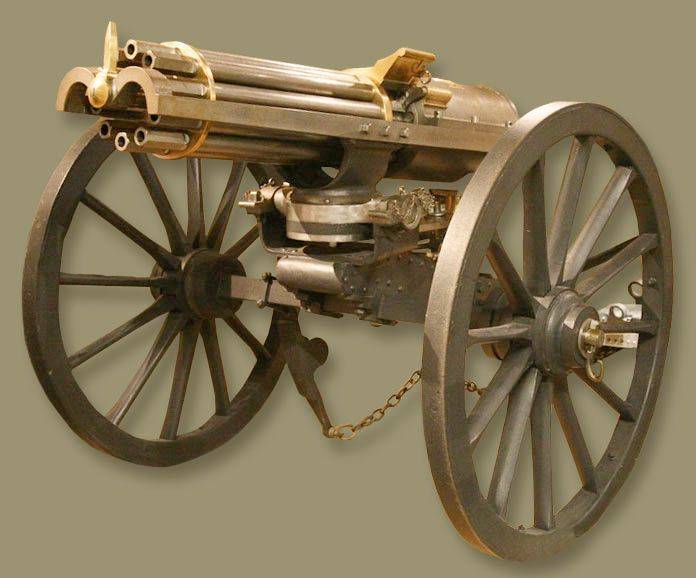

В XIX веке изобретатель Р. Гатлинг из Коннектикута, занимавшийся сельскохозяйственной техникой, а позже ставший врачом, получил патент на «револьверно-батарейное ружье». Он был добрым человеком и полагал, что, получив столь страшное оружие, человечество опомнится и, убоявшись многочисленных жертв, вовсе перестанет воевать.

Главное новшество в многоствольнике Гатлинга заключалось в использовании силы гравитации для автоматической подачи патронов и экстракции гильз. Наивный изобретатель и предположить не мог, что его детище станет прообразом суперскорострельного пулемета середины и второй половины XX века.

Развитие технической мысли после Корейской войны привело к появлению нового оружия для авиации. Стремительные скорости МиГов и «Сейбров» оставляли пилотам слишком мало времени для тщательного прицеливания, а количество пушек и пулеметов не могло быть очень большим. Скорострельность была ограничена тем фактом, что стволы перегревались. Выходом из этого инженерного тупика стал шестиствольный пулемет «Вулкан» М61, поспевший как раз к новой бойне, Вьетнамской войне.

С каждым десятилетием продолжительность боевого контакта между противниками сокращается. Тот, кто успел выпустить больше зарядов и начал стрелять первым, имеет больше шансов выжить. Механические устройства в такой обстановке просто не могут справиться, поэтому пулемет «Вулкан» оснащен электроприводом мощностью 26 kW, вращающим стволы, выпускающие 20-мм снаряды по очереди, а также электрическую систему воспламенения капсюлей. Такое решение позволяет вести огонь со скоростью до 2000 выстрелов в минуту, а в режиме «турбо» – 4200.

Пулемет «Вулкан» довольно массивен и предназначен в первую очередь для авиации, хотя может использоваться и в наземных системах ПВО. Первоначально он устанавливался на «Старфайтерах» фирмы “Локхид”, но в дальнейшем им стали оснащать штурмовики А-10. В качестве дополнительного артиллерийского контейнера его подвешивали и под фюзеляж Фантома F-4, после того как выяснилось, что при маневренном воздушном бое одними ракетами не обойтись. Вес 190 кг – не шутка, и это еще без боекомплекта, который при такой скорострельности требуется немалый, поэтому детские игрушки нерф-пулемет «Вулкан», стреляющие стрелами, с прообразом имеют мало общего.

В обслуживании это оружие относительно несложно, конструкция сделана максимально практично. Чтобы зарядить пулемет «Вулкан», нужно его снять, но сделать это просто. Проблемы возникали в 50-е годы, когда производились изыскательские работы. Большое количество снарядов создают мощную отдачу, следствием которой становились трудности с пилотированием.

В СССР к созданию многоствольного авиационного вооружения приступили на добрый десяток лет позже, чем в США. Ответом на пулемет «Вулкан» стали зенитные автоматические пушки 6К30ГШ, АК-630М-2 и другие образцы артиллерийских установок, обладающие высокой плотностью огня. Некоторые усовершенствования, касающиеся создания начального и рабочего вращающих моментов, обеспечивают определенные технические и эксплуатационные преимущества, однако в основе конструкции лежит все тот же принцип Гатлинга.

Военное применение и место пулемета Гатлинга в истории

Первые сошедшие с конвейера изделия были отправлены на оснащение кораблей американского военного флота. Основное предназначение, которое выполняли орудия системы Гатлинга на кораблях, сводилось к борьбе с минными катерами и минами. После этого система получила распространение и в армиях других стран, которые также испытывали потребность в скорострельном оружии. Однако широкого распространения изобретение американского конструктора так и не получило. Сказался армейский скепсис по этому поводу, который выражался в том, что пушка, винтовка и кавалерия являются основными средствами вооруженной борьбы на поле боя. Сказывалась и высокая стоимость пулемета. К примеру, каждый пулемет обходился заказчику в 1000 американских долларов, тогда как винтовка стоила всего 15-20$, а револьверы и того меньше.

Небольшие по численности контингенты британских войск вели тяжелую борьбу с превосходящими по численности силами туземцев. Автоматическое оружие в данном случае могло стать палочкой-выручалочкой. Пулемет Гатлинга эффективно использовался британскими войсками во время подавления восстания зулусов. Британцы, вооруженные двумя пулеметами, сумели отбросить толпу наступающих аборигенов за считанные минуты. Произведенный эффект был потрясающим как для самих англичан, так и для побежденных.

В результате активного применения, пулемет претерпел определенную модернизацию, которая свелась к увеличению скорострельности. Так пятиствольный пулемет 1876 года имел темп стрельбы 800-1000 выстрелов в минуту. Другими словами, каждый ствол мог выпускать за минуту до 200 пуль. Подобными характеристиками может похвастаться приемник пулемета системы Гатлинга, американская авиационная пушка «Вулкан». Почти через 100 лет после того, как пулемет Гатлинга стал вехой в истории автоматического оружия, оружейники снова вернулись к идее, разработанной американским доктором.

Ручной пулемет Дегтярева (ДП)

Принят на вооружение: 1928 год

Начальная скорость пули: 840 метров в секунду

Прицельная дальность: 1500 метров

Скорость стрельбы: до 500-600 выстрелов в минуту

Ручные пулеметы Дегтярева ДП и ДПМ калибра 7,62 были разработаны в нашей стране во времена Советского Союза российским советским конструктором Василием Алексеевичем Дегтяревым.

Пулемет начал разрабатываться в 1923 году, а уже в 1924 году прошли его успешные стрелковые испытания, где оружие получило высокую оценку специальной комиссии. В 1927 году была изготовлена первая предсерийная партия пулеметов, которые были переданы для войсковых испытаний. В конце этого же года по результатам успешных испытаний было принято решение о принятии оружия на вооружение.

Этот пулемет сыграл важную роль во время Великой Отечественной войны. Благодаря своим характеристикам и простоте конструкции пулемет мог работать в любых полевых условиях. Но, как и у любого пулемета тех лет, были и проблемы. Так, было обнаружено, что после непрерывной стрельбы происходил сильный нагрев ствола, это вызывало нагревание входной пружины, расположенной под стволом, что влияло на нормальную работу оружия. В итоге было принято решение о внесении изменений в конструкцию пулемета. Пружина была перенесена в хвостовую часть пулемета. Новое оружие получило название ДПМ (модернизированный ручной пулемет Дегтярева 1944 год).

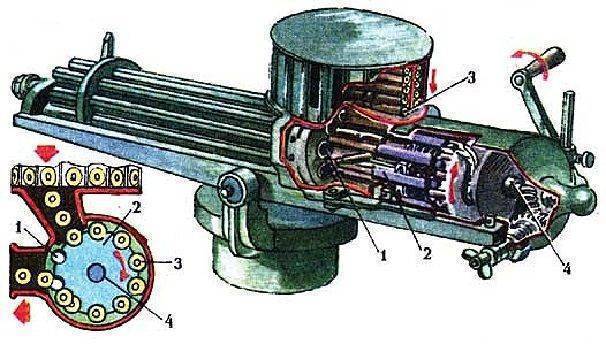

УСТРОЙСТВО ПУЛЕМЁТА ГШГ

В современной литературе можно найти лишь очень скудные сведения о пулемете ГШГ. Даже в последнем издании классического труда Д.Н. Болотина «История советского стрелкового оружия и патронов» этому образцу уделено всего несколько строк. Однако это является абсолютно несправедливым. Принципиальная схема пулемета ГШГ с гибридной автоматикой не имела и не имеет до сих пор аналогов ни в отечественной, ни в зарубежной практике.

|

7,62-мм пулемёт ГШГ |

Известно, что все автоматическое оружие можно разделить на два вида систем: оружие, использующее энергию выстрела, и системы с приводом от внешнего источника (электромотор, гидро- или пневмопривод). Как указывалось выше, каждая схема имеет свои преимущества и свои недостатки.

Внешнеприводное оружие проще по конструкции и надежнее, оно легче позволяет регулировать темп стрельбы и управлять перезарядкой оружия, однако из-за внешнего привода является громоздким и тяжелым. Системы же с использованием энергии выстрела не так безотказны и живучи, обладают чувствительностью к типу применяемых боеприпасов и требуют специальных устройств для перезаряжания при первом выстреле или при осечке.

Создатели ГШГ нашли оригинальное решение, создав комбинированный двигатель автоматики, сочетающий преимущества обеих систем. Их пулемет представлял собой, как и ЯкБ, четырехствольное оружие схемы Гатлинга, в котором стволы объединены в единый вращающийся блок. Этот блок приводится в движение как при помощи мощного электромотора (через планетарную зубчатую передачу), так и с помощью энергии отводимых из ствола пороховых газов. Электрический двигатель приводит в движение механику оружия при производстве первых выстрелов очереди и помогает газоотводной системе осуществлять вращение блока стволов в случаях, когда энергии выстрела не хватает для нормальной работы автоматики. В нормальном режиме происходит расцепление электропривода с блоком стволов. Такая конструкция несколько напоминает устройство стартера автомобильного двигателя.

Питание пулемета ленточное, из металлической ленты со звеном типа «краб». Для стрельбы используются обычные винтовочные патроны 7,62×54 с различными типами пуль.

А как же у нас?

Советские оружейники внимательно следили за достижениями американских коллег, но предпочитали действовать по-своему. Копировать шестиствольный пулемет в СССР сочли излишним. Пушка ГШ-23 (цифра – это калибр в мм) легче «Вулкана» вдвое, при этом она может выпускать до 3-4 тыс. зарядов в минуту, чего обычно вполне довольно. Есть и более тяжелый 30-миллиметровый вариант ГШ-30, коим вооружены самолеты Су-25 и вертолеты Ми-24П. Кстати, обе пушки двуствольные.

Отечественные оружейники применили вращающиеся блоки в конструкции пулеметов ЯкБ-12.7 и ГшГ-7.62 (цифры означают то же самое), но и в этом случае стволов меньше – всего четыре. И, наконец, о шестиствольных советских пушках ГШ-6-23, разработанных для Миг-27 и корабельных зенитных комплексов АК-230 и АК-630. Их темп стрельбы несколько превосходит вулкановский – он составляет 10 тыс. выстр./мин.

Кстати, отечественным системам внешний источник питания не требуется, вращение ствольных блоков осуществляет энергия пороховых газов.

Патроны

Пулемет Гатлинга, как и другие виды оружия той эпохи, использовал для стрельбы цилиндрические патроны. Они представляли собой свертки вощеной бумаги, в которые забивали порох и пулю. Схема пулемета Гатлинга для непрерывной стрельбы предусматривала наличие специальных стальных трубок, стенки которых отличались особой прочностью. В них вставлялись патроны, которые запечатывались. В их основании, имевшем место для детонатора, делали прокол. Вся упаковка трубок с патронами подавалась в ствол при помощи вращения казенной части оружейного механизма. Она действовала, как разовая камора (полость в орудии), удаляемая после выстрела. После отстрела боеприпасов цикл повторялся.

Достоинством бумажных патронов являлось то, что они сгорали почти полностью с содержащимся в них зарядом, потому не было необходимости удалять их из патронника. Именно поэтому Гатлинг так долго упорствовал в применении новых видов боеприпасов. Медные и латунные гильзы патронов необходимо было удалять после выстрела. Для облегчения этой процедуры их снабдили ободком, расположенным у основания. Специальное вытаскивающее устройство за него захватывало гильзу для извлечения из патронника. Существовало несколько разновидностей этих новшеств. В конечном итоге лучшим решением данной проблемы стало создание затворного приспособления, которое удаляло стрелянную гильзу и загружало новый патрон из специального магазина всего одним движением назад-вперед. Гатлинг адаптировал это устройство для своего вращающегося пулемета. Он практически полностью изменил конструкцию первого орудия и объединил ствол и патронник.

Усовершенствование

На протяжении нескольких лет изобретатель продолжал усовершенствовать свое детище. Пулемет Гатлинга, устройство которого в основном оставалось прежним, достиг стабильной скорострельности. Он производил 300 выстрелов в минуту. Причем на многих испытаниях она была еще выше. В 1866 году на рынке был представлен пулемет Гатлинга в двух модификациях:

- Шестиствольное тяжелое орудие, калибр которого составлял 1 дюйм. Такие орудия устанавливались на массивные лафеты с большими колесами. Издалека они выглядели, как настоящие пушки.

- Десятиствольное легкое орудие калибром 0,45 дюйма.

В это время пулемет Гатлинга получил официальное одобрение представителей армии США.

Боеприпасы

Первоначально для пушки «Вулкан» были разработаны два типа снарядов – бронебойно-зажигательный М53 и осколочно-фугасный М56. Первый – простейшая стальная болванка с алюминиевым баллистическим наконечником, массой в 100 грамм. Зажигательный состав находится между стальным корпусом и алюминиевым наконечником. Начальная скорость – 1030 м/с. Осколочно-фугасный снаряд снаряжён 10 граммами взрывчатого вещества («композиция Б»), радиус поражения оценивается в 2 метра.

Для зенитных пушек был разработан снаряд М246. Он отличатся наличием самоликвидатора. С конца 1980 года начали распространяться «полубронебойные» снаряды типа PGU-28 или М940. Их отличие – корпус из термоупрочнённой стали и отсутствие взрывателя, как такового.

При попадании снаряда пушки в цель воспламеняется зажигательный состав, а от его вспышки детонирует разрывной заряд. За счёт замедленного действия этого процесса и прочного корпуса снаряд разрывается внутри цели. Бронепробиваемости – около 12 мм на дистанции в 500 метров.

Специализированные снаряды с высокой бронепробиваемостью разрабатывались для морских зенитных «Вулканов».

Снаряд Мк.149 – подкалиберный, с отделяемым поддоном. Сердечник первоначально изготавливали из обеднённого урана. Позже для этой цели стали использовать карбид вольфрама. У снаряда Мк.244 масса сердечника увеличена.

С чего все начиналось

Вторая половина XIX века ознаменовалась стремительным прорывом в оружейном деле. Это объяснялось в первую очередь развитием промышленной базы, появление новых технологий в области металлообработки. Появились реальные технические возможности создавать новые образцы оружия, в котором стало возможным реализовать придуманные и разработанные системы перезарядки. Унитарный патрон открыл перед оружейниками новые горизонты, дав возможность перейти к конструированию многозарядного огнестрельного стрелкового оружия. Во Франции оружейник де Реффи пошел другим путем, создав митральезу. Его детище имело целых 25 стволов калибром 13 мм, неподвижно закрепленных на лафете. Скорострельность митральезы составляла 5-6 выстрелов в минуту. К слову сказать, появившиеся к тому времени нарезные ружья и штуцеры стреляли почти с такой же скоростью, поэтому особого фурора французское изобретение в войсках не произвело.

Изобретение Ричарда Гатлинга имело принципиально другую схему. Высокая скорострельность достигалась не за счет увеличения количества стволов, а за счет усовершенствованного зарядного механизма. История появления пулемета Гатлинга достойна книжного романа, однако если говорить сухими цифрами статистики, оружие стало плодом реализации новаторских идей, возникших у изобретателя. Его изобретение заключалось в использовании в конструкции револьверного принципа. В патенте, который был выдан 4 ноября 1862 года на имя Ричарда Гатлинга, так и указывалось – Revolving Battery Gun (револьверная батарея). Изюминка конструкции заключалась не в наличии нескольких стволов, расположенных по револьверной схеме, а в принципе заряжания. Следует отметить, что револьверный принцип уже тогда широко применялся в конструкции ручного стрелкового оружия. Револьверы к тому времени уже были знакомы в войсках. У Гатлинга кардинально отличалась система подачи патронов. Новинкой был и механизм выброса отстрелянных гильз.

Стволы, соединенные в единый блок, проворачивались вокруг своей оси. С каждым поворотом отдельный ствол оказывался в верхней точке, где и происходило заряжание. Патроны под собственной тяжестью попадали в ствол, а под воздействием ударника происходил выстрел. Последующее проворачивание ствольного барабана, повторяло процесс перезарядки в том же порядке, но уже с новым, свободным стволом. После каждого выстрела и проворачивания, ствол оказывался в нижней точке, где и происходила экстракция гильзы. Вращение ствольного барабана осуществлялось вручную при помощи шестерного механизма. Работа стрелка сводилась к простой физической работе, связанной с вращением рукоятки. Назвать такую систему автоматической можно только с большой натяжкой, однако сам факт того, что процесс заряжания и экстракция гильзы происходили без участия человека, является явным техническим прорывом.

Для сравнения, первые автоматические системы перезарядки показывали явные признаки несовершенства. В данном случае механический способ подачи боеприпасов выглядел надежнее, к тому же показанные результаты были достаточно высокими. Темп стрельбы, который демонстрировал пулемет Гатлинга для того времени был очень высоким — до 200 выстрелов в минуту. Подтверждением тому являлся быстрый перегрев стволов во время стрельбы. Система охлаждения была построена на эффекте вращения стволов. Однако имелся у конструкции весомый недостаток. Используемый в то время черный дымный порох не позволял в полной мере использовать достигнутый результат со скорострельностью. Дымный порох сильно загрязнял после себя каналы ствола, поэтому после непродолжительной стрельбы каждый ствол нуждался в чистке.

Дальнейшее продвижение

В конце 60-х годов XIX века Гатлинг продал несколько крупных партий орудия не только своим военным, но и армиям Великобритании, России, Турции, Японии, Испании. Пулеметы Гатлинга все время совершенствовались. Изобретатель постоянно улучшал их надежность и скорострельность. В 1876 году механическая 5-ствольная модель калибра 0,45 дюйма делала 700 выстрелов в минуту. Скорострельность пулемета Гатлинга при стрельбе короткими очередями достигала 1000 выстрелов в минуту. Несмотря на такой ритм работы, стволы орудия совершенно не перегревались, поскольку на каждый из них приходилось не более 200 выстрелов. При этом они охлаждались еще и при помощи потока воздуха, создаваемого при вращении. Пулемет Гатлинга в традиционных вариантах имеет 4-10 стволов калибром 12-40 мм. Дальность стрельбы – до 1 км.

В конце XIX — начале XX века на орудия Гатлинга начали устанавливать электроприводы. Такая модернизация довела скорострельность пулемета до рекордных 3000 выстрелов в минуту. В такой системе был один существенный недостаток: электропривод делал орудие еще более громоздким. В дальнейшем в армиях мира стали отдавать предпочтение одноствольным пулеметам, которые были более компактными и маневренными. Детище Гатлинга стало постепенно забываться.