Легендарный «максим» и другие «охотничьи пулеметы»

Содержание:

- Патроны для пулемета Максим

- Рабочая лошадка пехоты

- Преимущества и недостатки

- Техническая сторона

- Модернизация 1930 года

- Умное применение задумки с патронами

- [править] Литература

- Применение

- Пулемёт «Максим» в России.[править]

- Схема боепитания

- Достоинства и недостатки пулемета Максима

- Улучшения и модернизации

- Пулемет от создателя лампочки

- Короткая служба и спорная отставка

Патроны для пулемета Максим

Для того, чтобы на одно орудие хватало патронов хотя бы на некоторое время, в комплект к пулемету шли коробки во свинцовыми лентами. Каждая из них содержала порядка 250 ос. Вес самого Максима — почти 20 кг. К нему в комплекте обязательно было иметь защитный щит и воду. Жидкостью охлаждали оружие в процессе использования. В результате, даже без патронов, вес одного пулемета был равен 67 кг, что сравнимо со средним бойцом, которого солдаты вынуждены были нести на себе.

Сама лента по длине — 6 м, чтобы заправить ее в орудие необходима ловкость рук, умение и, желательно, — специальное приспособление для зарядки.

Сама лента по длине — 6 м, чтобы заправить ее в орудие необходима ловкость рук, умение и, желательно, — специальное приспособление для зарядки.

Рабочая лошадка пехоты

История русского «Максима» началась, но изначально пулеметы закупались в русскую армию в тяжелом и очень громоздком варианте. На полноразмерном станке, с большими колесами, станиной и щитом они напоминали пушку. Пулеметы вставали на вооружение русской армии, флота и крепостных частей во многом с подачи императора Александра III лично знакомого с пулеметом. Это были пулеметы английского образца, которые изначально адаптировались под русский патрон Бердана. Лишь с принятием на вооружение винтовки Мосина пулемет принял свой неизменный калибр 7.62х54. До 1910 года использовались массивные станки, которые, впрочем, в ходе Русско-японской войны часто меняли на кустарные, но более легкие, варианты которых зависели лишь от творческих способностей мастеривших их расчетов. «Маским» показал свою силу в боях под Мукденом и при обороне Порт-Артура. Командование поняло, что имеет в руках новейшее и грозное оружие.

Наши пулеметчики в годы Русско-японской войны

В 1910 году начался второй этап эволюции русского «Максима». Связан он прежде всего с именем полковника А.А. Соколова, который изобрел для пулемета уже привычный нам колесный станок, получивший имя разработчика, и слегка изогнутый щиток. Так «Максим» принял свой «устоявшийся» внешний вид. Его отличительной чертой стал ролик для подачи ленты, крепившийся к щитку или к телу, новые прицельные приспособления, переработанный кожух и новые короба для 250-патронной матерчатой ленты. Пулемет на станке Соколова стал более маневренным, по полю боя его могли перемещать два человека, а в полностью снаряженном состоянии и с водой в кожухе он весил всего 70 кг.

Легендарная тачанка вооруженная Максимом

В таком виде «Максим» прошел Первую мировую и Гражданскую войны. В тяжелых условиях фронтовой эксплуатации «Максим» получал отличные отзывы солдат, использовавших его. Надежность, перекрывающая штатную, бывало, и в два раза, а при должном уходе – простота и безотказность сделали этот пулемет (кстати, единственный производимый в России) легендой отечественного оружейного дела. Устойчивый станок и прикрывающий расчет щит давали возможность подавлять огнем и буквально косить наступающие цепи пехоты противника. «Максимы» ставили и на бронеавтомобили, и на бронепоезда. К сожалению, обеспечить достаточный количественный выпуск пулеметов в Первую мировую не удалось, другие стороны конфликта (Германия с MG-08 или Британия с «Виккерсом») произвели пулеметов намного больше.

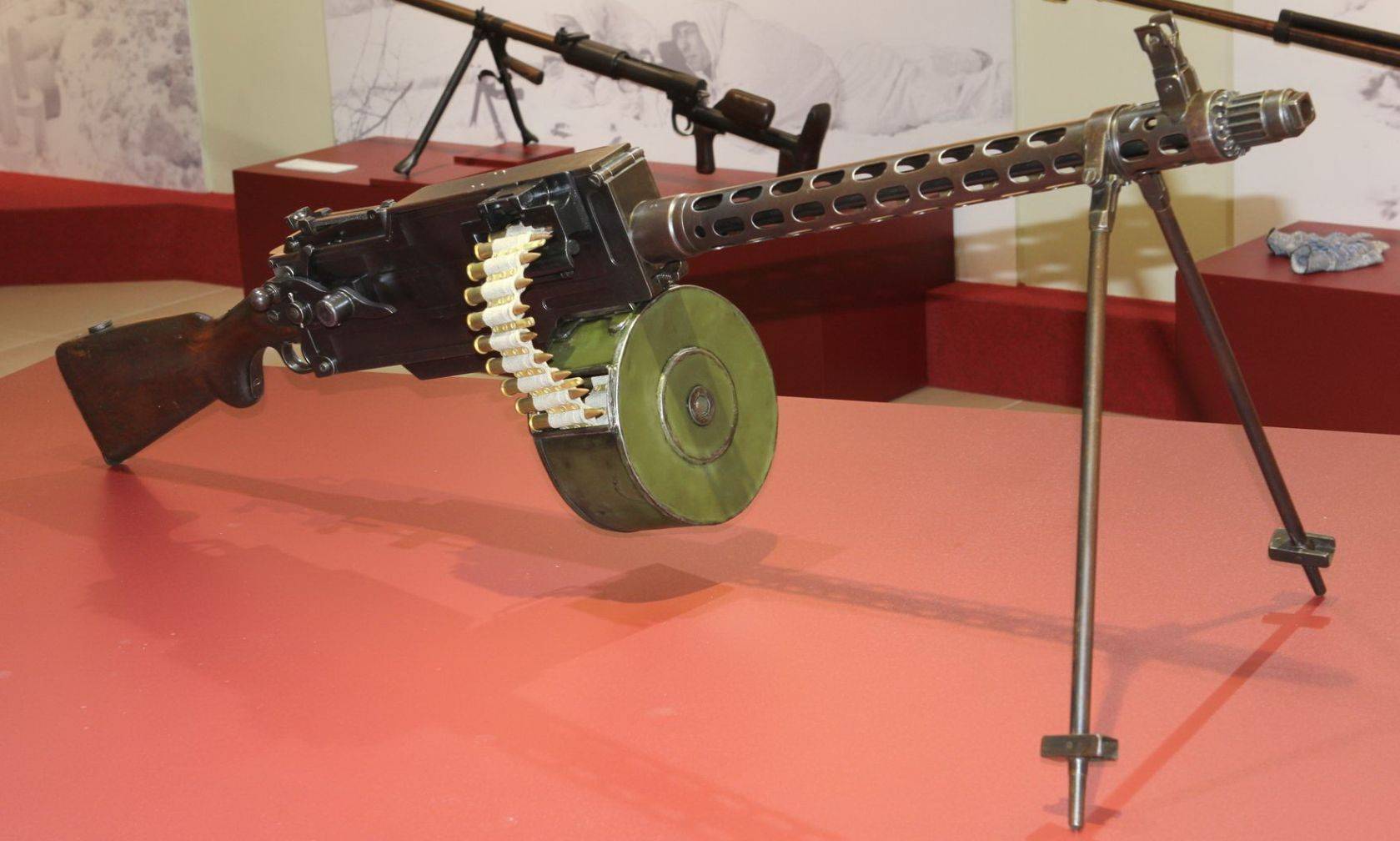

Были и попытки облегчит пулемёт, как этот не пошедший в серию МТ (Максим-Токарев)

Ореол лихости и позже известность на киноэкранах пулемету придала Гражданская война, где часто для мобильности «Максим» помещался в легендарную тачанку – столь популярную в частях РККА и у «махновцев».

Преимущества и недостатки

Кроме очевидных преимуществ перед общепринятыми винтовками в скорострельности, пулемёт Максима обгонял их в дальности стрельбы. В ходе многочисленных доработок под покровительством Ротшильда базовая модель калибра 11,43 мм достигла удивительного ресурса надёжности. Например, лондонской публике запомнился случай, когда на демонстрационных стрельбах Хайрем Максим произвёл пятнадцать тысяч выстрелов из своего изобретения.

Однако не обошлось и без слабых сторон в новинке. Большая масса пулемёта делала невозможным использование без дополнительных устройств для установки, поэтому патентуются станки, лафеты, тачанки и даже батареи. Массивный бронещит сильно затрудняет прицеливание, но без него пулемётчик оставался беззащитным и привлекал на себя весь огонь со стороны противника. Матерчатая лента, прекрасно работавшая на испытаниях, слишком быстро загрязнялась в боевых условиях и приводила к осечкам. Самым главным недостатком был охлаждающий кожух: простое попадание пули или осколка могло полностью вывести «Максима» из строя.

Техническая сторона

Устройство пулемета «Максим» достаточно сложное. Он состоит из почти 400 деталей. Каждая из которых выполняет незаменяемую функцию. Об устройстве пулемета «Максим» написаны книги и учебные пособия. Однако эксперты отмечают, что важнее практика, нежели теория.

Поэтому в данной статье приведен только общий принцип работы пулемета «Максим».

Экземпляр работал за счет отдачи ствола. Ход ствола – короткий, 26 мм.

В момент вылета пули ствол двигается назад и толкает затвор пулемета «Максим». Он двигается вперед-назад в закрытой коробке рамы. С затвором механически соединена наружная ручка. Во время стрельбы она качается со скоростью выстрелов. Это опасно для пулеметного расчета, но позволяет передернуть затвор в случае застревания патрона или перекоса механизма.

Ход затвора назад начинается за счет отдачи ствола от выстрела. Двигаясь назад, затвор натягивает возвратную пружину. Достигнув крайней точки, затвор меняет направление и движется вперед под действием возвратной пружины. Вверх-вниз по затвору скользит личинка, которая на ходе затвора назад одновременно выхватывает пустую гильзу из канала ствола и патрон из ленты, затем начинала движение вниз. На ходе затвора вперед личинка в нижнем положении досылает патрон в ствол и запирает его, а пустую гильзу выталкивает через гильзоотводную трубку.

Движение затвора назад переводит пулеметную ленту на один шаг и взводит пружину бойка, подготавливая пулемет к следующему выстрелу.

Если спусковой рычаг был в этот момент нажат, то, когда личинка достигает точки запирания ствола с патроном, срабатывает боек и ударяет по капсюлю. Цикл повторяется снова.

Модернизация 1930 года

Модернизацию 1930 года выполнили А.А. Троненков, П.П. Третьяков, И.А. Пастухов, К.Н. Руднев. Они увеличили жесткость кожуха, установили 2-кратный оптический прицел, штатный прицел разметили для стрельбы разными типами пуль.

В 1931 году разработали счетверенную зенитно-пулеметную установку. Стационарная установка зенитки упростила проблему охлаждения стволов, ее выполнили по схеме с принудительной циркуляцией воды. Для зенитной установки использовали пулеметные ленты большей емкости, на 500 и 1000 патронов. Ее устанавливали на бронепоездах и для нужд ПВО. Зенитная установка поражала воздушные цели на высотах до 1500 метров.

Умное применение задумки с патронами

Преимущества такого распределения веса стали заметны сразу. Время на переход по пересеченной местности существенно сократилось, удобство эксплуатации чуда армейской техники повысилось. Вместо того, чтобы тащить всю дорогу в руках тяжеленную коробку, лента красовалась на шинели и весила таким образом, казалось, гораздо меньше.

Интересно, что ленту с патронами использовали не только для пулеметных дел. В самом начале XX века, когда оружейное дело еще не успело скакнуть вперед и развиться в различные формы, выяснилось, что чудо-патроны от Максима по размеру и применению подходят для обычных российских винтовок. Калибры были схожи, патроны сидели плотно и стреляли как положено. А чтобы обеспечить мобильность и удобство переноса боеприпаса, ленту с патронами проще всего было обвязать вокруг себя. Так лайфхак пулеметчиков получил распространение по всей Красной Армии и использовался постоянно во всех родах войск.

Об этом и свидетельствуют агитационные плакаты, фото и кинопленка раннего советского периода.

Об этом и свидетельствуют агитационные плакаты, фото и кинопленка раннего советского периода.

[править] Литература

В романе Ремарка «На западном фронте без перемен» немецкие солдаты, оставшись без воды, «заправляют» пулемёт мочой. Позднее, отбив окоп у французов, те же солдаты выпивают воду из кожуха вражеского пулемёта (рисковые, однако, были парни. Или просто пить очень хотелось.). Впрочем, в реальности у французов пулемёты были сплошь воздушного охлаждения без всяких там ёмкостей под воду…[пруфлинк?]

Алсо, у Г. Уэллса в его «Войне миров» против треножников выступают войска, вооружённые (особо подчёркивалось) пулемётами Максим. С понятным результатом.

Алсо, у Эрнста Юнгера в «Стальных грозах» упоминалось употребление антифриза.

Применение

В боях Русско-Японской войны оригинальные пулеметы показали себя с положительной стороны. К окончанию войны отечественная армия обладала 324 единицами уникальных пулеметов. После окончания войны тульские мастера оружейного дела полностью усовершенствовали пулемет. Данным процессом руководил полковник П.П. Третьяков в 1905 году. Большинство оригинальных бронзовых деталей было полностью заменено более доступными стальными аналогами. Вся конструкция оригинального пулемета была установлена на колесную раму, которая была предложена полковником Соколовым. После таких доработок пулемет был поставлен на вооружение в отечественную армию уже в 1910 году.

С начала 1930 года пулемет начал опять дорабатываться. Под модернизацию попали прицельные механизмы и система охлаждения конструкции ствола. Усовершенствование пулемета и его применение во времена Первой мировой войны существенно повлияло на общий исход военных действий и процесс разработки совершенно новых систем вооружения. Во время Первой и Второй мировых войн усовершенствованный пулемет широко использовался во всех родах войск отечественной армии.

Общее признание пулемет заслужил благодаря превосходным стрелковым характеристикам, которые помогали в ведении определенных боевых операций. В начале осени 1941 года пулемет Максима прошел еще одно усовершенствование на заводе по производству оружии в Туле. Третья модернизация позволяла использовать снег или лед в зимнее время для охлаждения ствола оружия.

Модификации

На базе Максима было создано большое количество оружия для решения самых разных задач.

Например, во время второй мировой войны массово использовался в качестве зенитных батарей.

Зенитная пулемётная установка М4 на грузовике ГАЗ ААОтражение ночного авианалета

Пулемет Максима устанавливался на бронеавтомобили как в первую, так и во вторую мировую войны.

И даже был частью специальных пулеметных мотоциклов.

На базе пулемета «МАКСИМ» был разработан пулемет ручного типа МАКСИМА-ТОКАРЕВА и авиационный пулемет ПВ-1. На сегодняшний день оригинальный пулемет Максима является одним из наиболее узнаваемых видов оружия того времени, которое неоднократно демонстрировалось в документальных и художественных картинах. Особенно ярким образом советского кинематографа является тачанка.

Пулемёт «Максим» в России.[править]

Cоветский военный плакат.

После успешной демонстрации пулемёта в Швейцарии, Италии и Австрии Хайрем Максим приезжает в Россию. Представители русского военного ведомства и военные конструкторы были очень удивлены, когда им представили оружие, стреляющее с темпом стрельбы более 600 выстрелов в минуту и в конечном счёте заказали Максиму 12 пулемётов под калибр винтовки Бердана 10,67 мм. Пулемёты были доставлены в Санкт-Петербург в середине года. Новым оружием также был заинтересован российский военный флот, он заказал два образца пулемёта для проведения испытаний, а затем в течение – годов закупил ещё 291 новый пулемёт. Поставлять пулемёт «Максим» на вооружение русской армии начало предприятие «Сыновья Виккерс и Максим» в начале 1899 годa. К тому времени винтовка Бердана уже была снята с вооружения, и пулемёты «Максим» были переделаны под калибр 7,62×54 мм русской винтовки Мосина. В российской армии новый вид оружия — пулемёт, отнесли в подчинение к артиллерии. Его установили на тяжёлый лафет с большими колёсами и большим бронещитом. Вес конструкции получился около 250 кг. Планировалось использовать эту установку для обороны крепостей, с заранее оборудованных и защищённых позиций пулемётным огнем планировалось противостоять массированным атакам пехоты противника. Пулемёт оказался на редкость надёжным и эффективным оружием. Производство «Максима» было начато в начале 1904 года на Тульском оружейном заводе. Тульские пулемёты были дешевле, более лёгкие в производстве и надёжнее зарубежных; их затворы были полностью взаимозаменяемы, чего долго не могли достичь на английских и немецких заводах. Самые хорошие результаты показал колёсный станок Соколова, Соколов также спроектировал специальные патронные коробки, двуколку для перевозки боеприпасов, герметичные цилиндры для ящиков с патронами. Одновременно с разработкой более удобного станка был уменьшен вес самого пулемёта, а также переделаны некоторые детали в связи с принятием на вооружение патрона с остроконечной пулей образца 1908 года, что вызвало необходимость изменить в пулемёте «Максим» прицельные приспособления, переделать приёмник, чтобы он подходил под новый боеприпас, а также расширить отверстие втулки надульника, воизбежании слишком большой тряски пулемёта при стрельбе. Пулемёт «Максим» со станком весил более 60 кг, к нему также прилагались пулемётные ленты, машинки для набивки лент патронами, запас воды для охлаждения ствола.

«Максим» после модернизации.править

В ходе боевого применения пулемёта «Максим» стало ясно, что в большинстве случаев огонь ведётся на дистанции от 800 до 1000 метров, а на такой дальности нет заметного отличия в траектории легкой и тяжёлой пуль, с которыми патроны поступали на вооружение. В октябре года, пулемёт прошёл заключительную модернизацию, в ходе которой он был оснащён упрощённым прицельным приспособлением с одной прицельной планкой вместо двух, которые раньше заменялись в зависимости от стрельбы легкой или тяжёлой пулей. В кожухе водяного охлаждения ствола для быстрой смены воды, водоналивное отверстие малого диаметра было заменено широкой горловиной. Также в зимних условиях кожух можно было теперь наполнять льдом и снегом. Со станка пулемёта было снято крепление для оптического прицела, так как он пулемёту не предназначался.

Пулемёты «Максим» образца 1910 года.

Схема боепитания

Чтобы начать стрельбу из пулемета, поднимается предохранитель и нажимается верхняя пластина спуска. Это действие отводит назад тягу и поворачивает нижний спуск, который в свою очередь высвобождает фиксирующую лодыжку. Учитывая, что лодыжка перестаёт удерживать курок, он под действием возвратной пружины уходит вперёд и разбивает капсюль. Пороховые газы отталкивают ствол вместе с рамой назад, при этом выходят через отверстия в надульнике. Автоматически из ленты извлекается новый патрон, стреляная гильза выбрасывается.

Стрельба ведётся в автоматическом режиме, до тех пор, пока стрелок давит на гашетку. Охлаждение ствола жидкостное, вода заливается через патрубок, и заполняет собой кожух ствола. Однако у пулемёта очень высокий темп стрельбы, поэтому примерно после 600 выстрелов, вода перестаёт выполнять охлаждающую функцию, и закипает.

Для решения этой проблемы, воду рекомендовалось смешать с глицерином в определённой пропорции или использовать жидкости на глицериновой основе, например, «Стеол». В зимнее время, для охлаждения ствола использовали разведенный в воде спирт.

Пулемет Максим: устройство

Достоинства и недостатки пулемета Максима

Достоинства

- высокая скорострельность;

- хорошая кучность стрельбы;

- высокая надежность и долговечность;

- возможность вести огонь длинными очередями;

- большой боекомплект;

- наличие броневой защиты;

- удобная эргономика при стрельбе.

Недостатки

- малая эффективная дальность стрельбы;

- сколько весит пулемет Максим;

- низкая маневренность;

- высокий профиль, затрудняющий маскировку, и делающий пулеметчика легкой мишенью;

- сложность конструкции, затрудняющая разборку и сборку;

- высокая стоимость и сложность в производстве;

- низкая эффективность при дефиците воды;

- боевой расчет из 3-х человек.

Улучшения и модернизации

Первые образцы пулемета имели детали из дорогих цветных металлов, требовали больших трудозатрат и высокой квалификации рабочих-оружейников. Поэтому один пулемет “Максим”, устройство которого было очень сложным для производства, стоил как небольшой паровоз. Впоследствии латунь и бронза были заменены сталью, тульские оружейники нашли способы избежать индивидуальной подгонки каждой детали, но пулемет всегда был достаточно дорогим изделием.

Даже после многочисленных модернизаций пулемёт не смог избежать существенных недостатков. Система водяного охлаждения ствола в виде характерного кожуха позволяла без видимых последствий для оружия вести автоматический огонь длинными очередями. Но необходимость иметь постоянный запас воды затрудняла боевое использование оружия. Часто кожух повреждался даже пулями, тем более осколками мин и гранат.

Броневой щиток вместе с наполненным водой кожухом и массивным станком определял большой вес “Максима”, доходивший до 70 кг. В походном строю пулемет несли в разобранном виде три бойца, а коробки с лентами раздавались по роте. Высокое расположение щитка затрудняло маскировку, что заставляло часто менять позицию, поэтому пулеметчики часто снимали защиту.

Патронная лента изготавливалась или из ткани, или из металла. Тканевая лента загрязняла пулемет и быстро приходила в негодность.

Но высокая боевая эффективность пулемета оправдывала широкое распространение изобретения Максима.

Пулемет от создателя лампочки

Сэр Хайрем Стивенс Максим, «отец» одного из первых в мире пулеметов, был увлеченным изобретателем, которого интересовала самая разнообразная техника. Кроме выдающегося оружия, он придумал уникальный бездымный порох, спорил с Томасом Эдисоном за первенство в создании лампы накаливания, а на исходе жизни строил самолеты-гиганты. Однако главное детище изобретателя – пулемет «Максим» − получило признание не сразу.

На родине сэра Максима, в США, созданный в 1883 году пулемет энтузиазма не вызвал. Тогда изобретатель переехал в Великобританию и около десяти лет посвятил продвижению нового оружия, стрельбу из которого вначале считали бесцельной тратой патронов. Постепенно, особенно выделяясь на фоне другого автоматического оружия, пулемет «Максим» завоевывает популярность, начинается его боевое применение. Изобретатель лично демонстрирует свое оружие в странах Европы, в том числе и в России – в 1888 году стрельбу из пулемета наблюдал император Александр III.

Хайрем Стивенс Максим со своим пулеметом

Неизвестно, какое впечатление на самодержца произвела огневая мощь пулемета, но с 1899 года «Максим», адаптированный сначала под патроны винтовки Бердана, затем под патроны винтовки Мосина, поступает на вооружение в артиллерию российской армии. Почему именно в артиллерию? Потому что вес оригинального оружия составлял около 250 кг, а в полной комплектации «Максим» напоминал, скорее, пушку.

В Русско-японской войне «Максимы» показали себя в полную силу. Потребности армии в станковых пулеметах растут, однако закупка за границей была недешевой, и в 1902 году Россия покупает у Хайрема Максима и его компаньонов право на собственное производство. Площадкой для локализации был выбран Тульский оружейный завод, для знакомства с технологией в Великобританию отправляются начальник инструментальной мастерской Павел Третьяков и старший мастер Иван Пастухов. Так начинается история «обрусения» пулемета Максима.

Короткая служба и спорная отставка

Испытания обоих вариантов прошли в апреле 1925 года. Помимо комиссии Будённого, в них принимали участие также представители командования РККА, сухопутных войск, ВВС и даже флота. В итоге подавляющее большинство голосов (57 против 8) было отдано за образец Токарева. Первоначально комиссия решила провести ещё и войсковые испытания, передав имеющиеся образцы Колесникова и Токарева в войска Московского, Западного и Украинского округов. Но «ручник» был нужен настолько срочно, что уже 26 мая, не дожидаясь результатов войсковых испытаний, пулемёт МТ («Максима-Токарева») был официально принят на вооружение РККА.

Красноармейцы на учениях с пулемётами Максима-Токарева

Впрочем, «принять» и «произвести» в условиях СССР 20-х годов прошлого века было очень разными вещами. За первый год производства, с июня 1925 по июнь 1926 года, тульский завод выпустил всего 50 пулемётов МТ. Кроме проблем с освоением хоть и базирующегося на уже известном «Максиме», но всё же частично нового по конструкции пулемёта из войск как грибы после дождя полезли замечания о проблемах и требования их устранения.

Поспешность принятия МТ на вооружение, без прохождения полноценных полигонных испытаний, не говоря уж о получении результатов войсковых, теперь аукнулась в полном объёме — необходимые изменения приходилось вносить прямо в ходе производства. Это, как и следовало ждать, далеко не лучшим образом сказывалось на его темпах и качестве выпускаемой продукции. Полученный опыт был весьма болезненным и нашёл своё отражение в соответствующих документах:

Гражданская война в Испании: республиканцы с пулемётом МТ в ходе уличных боёв

Однако главной угрозой для МТ стали не проблемы, которые постепенно устранялись, а конкуренты. Поскольку вес в 13 килограммов обоснованно считался слишком большим для ручника, было решено продолжить работы над новым ручным пулемётом, проектируемым Дегтяревым «с чистого листа», без какой-либо связи с «Максимом». Мнение о необходимости снижения веса «ручника» высказывал, в частности, А.А. Благонравов:

Токарев же в процессе доработки МТ оказался вынужден запрягать в одну телегу «коня и трепетную лань». Представленная им в 1926 году «модель №2» хотя и была заметно лучше первого варианта, имела при этом ещё меньше общего с исходным «Максимом» — то есть для производства требовались значительные изменения в оснастке. С другой стороны, сохранившаяся «максимовская» система запирания ствола и связанная с ней часть конструкции всё равно вели к тому, что пулемёт получался сложным и тяжёлым. В итоге после успешного прохождения испытаний образцом Дегтярёва — будущим ручным пулемётом ДП — производство МТ было прекращено.

Испанские реконструкторы, изображающие республиканских пулемётчиков, 2014 год

Общее число выпущенных составило примерно 2500 экземпляров. По мере получения ДП эти пулемёты изымались из войск и отправлялись на склады, но лежать там им пришлось недолго. В 1938 году пулемёт Максима-Токарева в числе прочего вооружения начали отправлять в Испанскую республику. Некоторое количество МТ в конце 30-х досталось и Китаю в рамках «советского ленд-лиза» — то ли коммунистам, то ли гоминьдану.

В оружейной литературе пулемёт Максима-Токарева, как правило, принято оценивать не очень высоко — дескать, был, производился, оказался слишком тяжёлым и ненадёжным, потому и проиграл ДП. По поводу второй претензии спорить достаточно сложно — точных данных об этой «ненадёжности», как правило, не приводится, не удалось их пока найти и автору. Можно также заметить, что и ДП на первых испытаниях тоже не продемонстрировал 100% надёжности, да и впоследствии, особенно во время Великой Отечественной войны, к нему выдвигался ряд претензий.

Пулемёт Максима-Токарева из коллекции Музея отечественной военной истории в Падиково

Что же касается тяжести, то уже в следующем десятилетии на вооружение «одной крупной европейской страны» был принят пулемёт с ленточным питанием, в ручном варианте весивший больше 12 килограммов. Это ничуть не помешало MG 34 стать одним из лучших пулемётов Второй мировой и родоначальником класса единых пулемётов.

Интересно, что лёгкий станок планировалось разработать и для Максима-Токарева, при условии сохранения его на вооружении в штате пулемётных взводов. Вполне возможно, не будь решение о судьбе этого пулемёта настолько радикальным, уже к началу 30-х СССР мог бы получить свой собственный прототип единого пулемёта. Но — не сложилось.