Гранаты против танков

Содержание:

- История создания

- Ружейная осколочная граната Дьяконова обр.1930 г.

- Другое применение

- «Банный лист», №74 ST

- Германская ручная граната M-39 обр.1939 г. (die eihandgranate).

- Стрелковое оружие, боеприпасы, приспособления и аксессуары XIX-XXI вв

- Новый опыт — новые требования

- Ручная граната Ф-1 (оборонительная)

- Реактивные системы

- История[ | ]

- Описание конструкции

- «Черепаха» Diskushandgranate М.1915

- Ручная граната РГД-33, системы Дьяконова, обр.1933г.

- 58-мм противотанковая система М-1 «Базука»

- Ручная осколочная наступательная граната РГ-42 обр.1942 г.

- Характеристики Panzerschreck

- Ручная противотанковая граната РПГ-43 обр.1943 г.

История создания

Существует несколько различных версий относительно того, что побудило командование Германской имперской армии отдать распоряжение о создании как можно более дешевых и технологичных ручных гранат, пригодных для массового производства и применения. Так или иначе, накануне Первой Мировой войны на вооружении ничего подобного не имелось. Единственным типом немецкой гранаты являлась шарообразная Kugelhandgranate mod.1913 весом в 750 граммов – крайне громоздкий и неуклюжий снаряд.

В 1915 году ситуация изменилась: британские солдаты вооружились противопехотными «бомбами Миллса», а противостоящая им кайзеровская армия получила первые образцы Stielhandgranate M15. Эта граната отличалась как от английских, так и от французских аналогов главным образом наличием длинной деревянной ручки. Именно из-за неё оружие стали называть «картофелемялкой», или «колотушкой».

Возможно, немецким инженерам, создававшим её, чем-то «приглянулась» русская граната Рдултовского РГ-14, имевшая сходную компоновку, однако говорить о буквальном подражании не приходится.

Первые образцы «Штильхандгранат» снабжались двумя видами взрывателей – один тёрочный, а второй – контактный, срабатывавший при падении или ударе о препятствие. В последующем, однако, предпочтение было отдано первому варианту, как более надёжному, простому и дешевому.

Боевая часть гранаты снаряжалась ста семьюдесятью граммами взрывчатки, которой мог быть аммонал или тротил. По всей видимости, в ряде случаев применялись и более дешевые «наполнители», вплоть до черного пороха.

В 1916 году Stielhandgranaten была модернизирована и получила обозначение Model 16 (или просто M16). Изменения сделали ручную гранату более безопасной – теперь спусковой шнур уже не мог быть выдернут по случайности. Кроме того, стал использоваться следующий взрывчатый состав:

- Тринитротолуол (12%);

- Древесная мука (4%);

- Аммиачная селитра (84%).

Из-за этого граната стала несколько менее мощной, но снизилась стоимость её производства.

Очередная модификация Stielhandgranate, model 17, появилась год спустя. От более ранних вариантов эту гранату отличал только предохранительный колпачок, навинчивающийся на основание деревянной ручки.

Все три первых варианта Stielhandgranate получили значительную популярность среди кайзеровских солдат. Особенно ценили её бойцы штурмовых отрядов, атаковавшие французские и английские укрепленные позиции. В то же время они отмечали, что время от броска до срабатывания взрывателя слишком велико – это дает возможность противнику укрыться или даже отбросить прилетевшую гранату в обратном направлении.

Уже после окончания Первой Мировой войны, в 1924 году, была разработана та самая «колотушка», которая впоследствии многократно попадала в объективы фотоаппаратов и кинокамер – Stielhandgranate 24 mit Brennzunder 24, или просто Stielhandgranate M24. Слово Brennzunder обозначает дистанционную трубку, то есть замедлитель. Именно он и являлся главным отличием M24 от более ранних моделей – граната стала срабатывать быстрее, приблизительно за четыре с половиной секунды после инициации.

При этом для M24 выпускался не только «основной» запал, но и два дополнительных. Один из них инициировал подрыв через 7,5 секунд (то есть примерно так же, как на M17), а другой – через одну секунду. Различить между собой гранаты, снабженные разными видами запалов, можно было по цвету предохранительных колпачков: синий (нормальное время срабатывания), желтый (долгое горение замедлителя) и красный (почти мгновенный взрыв).

Следует отметить, что при практическом использовании «колотушек» во время Второй Мировой войны взрыв иногда следовал лишь через восемь секунд. Это могло быть связано как с некачественным изготовлением гранат, так и с использованием запалов старого образца (их имелось в несколько раз больше, чем новых).

Помимо установки укороченных дистанционных трубок, Stielhandgranate образца 1924 года получила несколько увеличенную деревянную рукоятку и упрощенное крепление для переноски. Кроме того, стала использоваться более мощная взрывчатка – мелинит (пикриновая кислота) или гранулированный тротил. Правда, во многих случаях гранаты снаряжались, как и ранее, дешевыми смесями на основе аммиачной селитры – донаритом или монахитом.

Чаще всего Stielhandgranate M24 применялась на полях сражений Второй Мировой войны. После 1945 года её копии использовались также бойцами Народно-освободительной армии Китая, а также, как ни странно, швейцарской пехотой. Лишь в самом конце 20-го века эта граната окончательно превратилась в музейный экспонат.

Ружейная осколочная граната Дьяконова обр.1930 г.

Эта граната применялась в Финской войне и в начальном периоде ВОВ. Из-за несовершенства конструкции, сложности и дороговизны производства была снята с производства и вооружения.

Калибр — 40,6 мм; вес — 350 г; вес с укупоркой — 435 г; длина — 115 мм; заряд тротила — 50 г; дистанционный пороховой замедлитель 3-12 сек; дальность стрельбы — 300-900 м; радиус убойного действия осколков — 50 м.

При снаряжении гранаты другим взрывчатым веществом кроме тротила головная часть имеет окраску: голубую — амматол, красный — шнейдерит, зеленый — меленит, коричневый — аммонал. Корпус гранаты стальной тонкостенный с насечками для дробления. Встречаются экземпляры и без насечек. Снаружи корпус покрыт оловянной полудой и бесцветным лаком. В нижней части гранаты — алюминиевое дистанционное кольцо и дополнительный заряд, который мог вырываться за нитку. Пороховой замедлитель (дистанционная трубка) горел 3-12 сек., Капсюль-детонатор гремучертутный, срабатывающий от луча огня замедлителя, находится внутри корпуса. Граната дистанционная, ударного и инерционного механизма нет.

Граната весьма опасна в обращении. Известны случаи подрыва поисковиков при попытках провернуть дистанционное кольцо и разобрать гранату. Детонатор весьма чувствителен к механическим воздействиям.

Другое применение

Корпус распространённой гранаты Stielhandgranate 24 применялся также при изготовлении противопехотных мин Stielhandgranate 24/D.Z. 35, при этом деревянная рукоятка с запальным устройством отвинчивалась, а на корпус с зарядом взрывчатого вещества с капсюлем-детонатором Sprengkapsel No8 устанавливался с использованием переходника Spannmutter (из-за разного размера резьбы) взрыватель нажимного действия D.Z. 35.

При взрыве такой мины бо́льшая часть осколков корпуса (93-97%) уходила в землю, а основное поражение наносилось направленной вверх ударной волной.

Так как граната снаряжалась в основном суррогатами, она не обладала мощным ни фугасным, ни бризантным действием. Для нанесения значительного урона тяжелой бронетанковой технике РККА германской пехотой практиковался рискованный приём: связка гранат из 3-5 штук при помощи поясного ремня подсовывалась под кормовую нишу башни танка и подрывалась; дистанции взрывателя гренадёру вполне хватало, чтобы спрыгнуть с движущейся машины и укрыться от взрыва. В случае успеха башню срывало с погона или, как минимум, заклинивало. Для поражения танка прорыва КВ-2 было очень действенным средством забросить гранату в ствол 152-мм гаубицы, которой тот был вооружён. Даже если в стволе на момент взрыва не было снаряда, сам ствол утрачивал целостность и при следующем выстреле разрывался. (А.Б. Широкорад, “Танковая война на восточном фронте”).

«Банный лист», №74 ST

Большинство противотанковых гранат работали по принципу мгновенного взрыва. На деле задержка срабатывания залпа могла достигать секунды. Естественно за это время снаряд успевал отскочить от брони танка на приличное расстояние и не причинить ему большого урона. Но что если бы снаряд прилипал к танку? С этой целью 1940 году в Британии разработали липкую противотанковую гранату №74 ST, более известную как «Банный лист».

№74 ST| Фото: Інформатор.

Конструкция орудия была крайне незамысловатая: в стеклянный сосуд заливался нитроглицерин, а сверху граната покрывалась липкой массой. Чтобы орудие не прилипало к солдатам оно помещалось в специальный металлический чехол. Однако с первых же дней эффективность «Банного листа» массово раскритиковала британская пехота. В боевой обстановке быстро достать гранату из футляра было крайне сложно, а чтобы снаряд прочно прилип к танку его поверхность должна быть сухой и чистой, что опять же в боевых условиях практически нереально. Не говоря уже о том, что сам по себе нитроглицерин — крайне опасная субстанция, которая могла «рвануть» при резких перепадах температуры и сильной тряске.

Германская ручная граната M-39 обр.1939 г. (die eihandgranate).

Осколочно-фугасная дистанционная наступательная граната. Применялась немцами на всех фронтах. В просторечии именуется «яйцо» из-за внешнего сходства. Вес гранаты — около 200 г; вес разрывного заряда — 110 г; время горения дистанционного состава — 4-4,5 сек.; радиус убойного действия осколков около — 10-15 м; опасна на расстоянии до 100 м; высота с запалом —110 мм; диаметр корпуса — 56-57 мм.

Граната состоит из яйцевидного корпуса с разрыв-ным зарядом, воспламенительного механизма и капсюля-детонатора№8. Воспламенительный механизм гранаты терочного типа. Он состоит из предохранительного колпачка с сдвоенным шнуром длиной около б см, алюминиевой втулки с терочным запалом, на которую с одной стороны наглухо навернута квадратная шайба, а с другой стороны ввинчена трубка с дистанционным составом, на который одевается КД№8. В походном положении запалы (воспламенительные трубки) хранятся отдельно от гранат. На их резьбовую запала наворачивается предохранительный колпачок-наперсток, который предохраняет дистанционный состав от сырости. Колпачок изготовляют из пластмассы разных цветов или из латуни. Встречаются гранаты с кольцом для подвески на пояс, расположенным со стороны противоположной запалу (на макушке). На Волховском фронте находили гранату М-39 с приспособлением для отстрела гранаты из сигнального пистолета (ракетницы). Приспособление представляет собой трубку из прессованного картона (или бакелита) в которую снизу ввернута дюралевая втулка с капсюлем, вышибным пороховым зарядом и ударным механизмом. Внутри бакелитовой трубки алюминиевая трубочка диаметром 8 мм с капсюлем. На верхний конец навернута карболитовая муфта с запрессованной в нее стальной дистанционной трубкой для ввертывания в корпус М-39. На ниппель дистанционной трубки одевался капсюль-детонатор №8. Для выстрела в ракетницу вставлялась специальная удлиненная гильза с большим отверстием в дне.

Стрелковое оружие, боеприпасы, приспособления и аксессуары XIX-XXI вв

Сайт является частным собранием материалов по теме «огнестрельное оружие и боеприпасы» и представляет собой любительский информационно-образовательный оружейный портал. Вся информация получена из открытых источников. Администрация не претендует на авторство использованных материалов – все права принадлежат их собственникам. Администрация не несет ответственности за использование информации, фактов или мнений, размещенных на сайте.

- Аккаунт

- Разделы

- Оружие

- Боеприпасы

- Литература

- Галерея

- Статьи

- Видео

- Новости

- Глоссарий

- Сайт

- Главная

- О проекте

- Информеры

- Отзывы

- Ссылки

- Поиск

- RSS

- Информация

- Правила

- Соглашение

- Ответственность

- Конфиденциальность

- О файлах cookies

- Хостинг от uCoz

- Развлечение

- Поддержка

Новый опыт — новые требования

Вторая мировая война дала кровавый, но богатый опыт применения и развития вооружения и военной техники, заставила существенно пересмотреть различные типы оружия. Все это легло в основу нового поколения вооружений, включая вооружение пехоты.

ПТ оружие стало неотъемлемой частью вооружения на уровне отделение-взвод-рота. При этом оно должно было поражать все типы танков на дальностях до 500 м (а по мнению иных специалистов, до 1 000 м).

Новый комплекс ПТ средств пехоты, как и система вооружения пехоты в целом, в основе своей практически сложился уже к весне 1945 года. По мнению многих исследователей, наиболее полно их разработали германские специалисты. К счастью, стремительные действия Красной Армии и быстро истощавшиеся ресурсы германской промышленности не дали германским конструкторам «довести» ряд образцов.

Во Второй мировой войне впервые нашло применение управляемое реактивное оружие. В области ПТ средств дело ограничилось опытным германским реактивным снарядом Х-7 «Роткапхен» («Красная Шапочка») с ручным управлением по проводам. Через полтора десятилетия появилась целая серия различных противотанковых ракетных комплексов первого поколения.

В плане стрелкового вооружения опыт войны выявил необходимость решения многих задач: повышение маневренных качеств оружия в связи с возросшей подвижностью пехоты на поле боя; повышение эффективности огня за счет оптимизации соотношения плотности, меткости огня и поражающего действия пули; выбор мощности патрона; унификация оружия по патрону и системе, полная автоматизация оружия и др.

Потребность в новых легких и мобильных средствах ближней ПВО стимулировала разработку крупнокалиберных пулеметных установок. В Германии к концу войны успели выпустить опытной партией и первый переносной зенитный ракетный комплекс, пока еще, правда, не относившийся к «высокоточному оружию»: «Флигерфауст» был некой реактивной системой залпового огня для пуска с плеча девяти неуправляемых 20-мм ракет с эффективной дальностью не более 500 м.

В ходе войны номенклатура вооружения пехоты значительно выросла. Комплексное применение различных средств при возросшей динамичности боя требовало лучшей подготовки командиров и бойцов. А это, в свою очередь, требовало простоты освоения и эксплуатации каждого вида оружия в отдельности.

Продолжение следует

Ручная граната Ф-1 (оборонительная)

Наиболее широко известна. Ее устройство изучают даже в школе. Изобретена в начале века конструктором Лемоном, вероятно, поэтому получила неофициальное название «лимонка», а вовсе не из-за лимонообразной, яйцевидной формы. Граната Ф-1 состоит на вооружении до сих пор во многих странах мира, но с запалами разных конструкций. В годы войны, от начала и до конца ее, была на вооружении РККА, финской и польской армий. У немцев подобной гранаты на вооружении не было, использовались трофейные.

Прежде всего следует обратить внимание на наличие и состояние предохранительной чеки. Гранаты военного выпуска иногда снаряжались суррогатными ВВ, обладающими иногда непредсказуемыми свойствами

Под Ленинградом встречаются гранаты снаряженные дымным порохом.

Частенько поисковики на северо-западе находят так называемые «блокадные гранаты» — в качестве корпусов которых использовались некондиционные корпуса 50 мм минометных мин. По боевым свойствам — весу заряда, радиусу убойного действия они соответствуют Ф-1.

Реактивные системы

Новый этап противотанкового оружия был связан с комбинацией реактивного или безоткатного принципа метания снаряда с кумулятивной боевой частью. Реактивное оружие известно почти столько же лет, сколько огнестрельное: пороховые петарды и ракеты появились в Китае и Индии между X и XIII веками. Очередное возрождение интереса к боевым ракетам произошло в конце Первой мировой войны. Тогда же начались работы над безоткатными, или «динамо-реактивными», как тогда их называли, орудиями (хотя их схемы предлагались еще в 1860-е годы)

Наибольшее внимание в артиллерии привлекали пороховые ракеты и динамо-реактивные системы с гашением энергии отдачи реактивной силой части пороховых газов метательного заряда, отводимой через казенный срез. Работы велись в ряде стран и наиболее интенсивно — в СССР, Германии и США

Среди прочих направлений были и легкие противотанковые средства. В СССР, скажем, в 1931 году испытали 65-мм «реактивное ружье» Петропавловского. А спустя два года приняли на вооружение 37-мм «динамо-реактивные противотанковые ружья» Леонида Курчевского. Правда, через два года от них отказались из-за неудовлетворительной бронепробиваемости и плохой маневренности. Безоткатными системами занимались также Кондаков, Рашков, Трофимов, Беркалов. Но фактический провал наиболее шумно преподносившихся работ Курчевского подорвал доверие к этой теме. К тому же бронебойное действие снарядов основывалось на кинетической энергии и при невысоких скоростях, даваемых безоткатными и реактивными системами, было недостаточным.

История[ | ]

В XVII—XVIII веках фугасами назывались подкопы под укрепления противника с камерами для размещения пороховых зарядов. В военном деле шло совершенствование средств нападения и обороны от неприятеля, и постепенно начинают применяться импровизированные взрывные заграждения где в качестве взрывчатых веществ (ВВ) выступал порох, а поражающими элементами ударная волна, земля, камни и иное. Так уже при обороне Севастополя, 1854 — 1855 годах, русские военные инженеры против формирований западной коалиции применили своеобразные наземные мины. В XIX веке для их обозначения было введено понятие Минный горн (вышло из употребления с 50-х годов XX века), а фугасами стали называться отдельные заряды, закладываемые в грунт или в воду. Во время Японской войны, 1904 — 1905 годов, при обороне Порт-Артура русские войска применили противопехотные мины, полевые фугасы и камнемёты, взрываемые электрическим способом. В первой и второй мировых войнах фугасы использовались при устройстве минно-взрывных заграждений и производстве разрушений.

С 1970-х годов вместо термина «Фугас» применяются термины «заряд ВВ» («заряд взрывчатого вещества»), «объектная мина» и тому подобное.

С развитием артиллерии для поражение открытых целей, применялся снаряд, обладающего большой глубиной поражения, настильностью полёта и большим числом поражающих частей (элементов). Таким снарядом являлась шрапнель (то есть снаряд, начиненный пулями), дающая поражение и пулями, и осколками. Но данный вид артснаряда был не эффективен, перед закрытиями (то есть полевыми укреплениями) и на местности, пересечённой возвышенностями, поросшей лесами, рощами и прочее. Поэтому и был создан так называемый фугасный (сильно взрывчатый, ударный) снаряд

, тонкостенный для помещения большого количества взрывчатого вещества, для разрушения закрытий, получивший особое значение после введения щита на полевом орудии. Но увеличение номенклатуры стало несколько затруднять боевое снабжение артформирований, и в дальнейшем был изобретён «универсальный снаряд» (шрапнель и фугасная граната в одном теле) позволявшая облегчить снабжение боевыми припасами.

Описание конструкции

Гранатомет «Панцершрек» состоял из гладкоствольной металлической трубы калибра 88 мм с тремя направляющими. На ней находились:

- индукционный генератор;

- прицельные приспособления;

- ударно-спусковой механизм;

- плечевой упор с наплечником;

- рукоятки для удержания оружия;

- защелка, удерживающая гранату в заряженном положении.

На казенном срезе ствола размещалось проволочное кольцо, которое предохраняло его от загрязнений и облегчало заряжание. В состав УСМ входил подпружиненный спусковой рычаг, ударный стержень, боевая пружина и рукоять для взведения стержня с предохранителем. Прицельные приспособления гранатомета состояли из двух визиров. Также на трубе располагался металлический щиток, предохранявший гранатометчика от выхлопных газов ракеты.

Для стрельбы «Панцершрек» и «Офенрор» использовались калиберные кумулятивные ракеты RPzB.GR.4322. Этот боеприпас имел массу 2,4 кг и начальную скорость в 115 м/сек. Метательный заряд располагался в самой гранате, а его воспламенение производилось за счет электрозапала (как у «Базуки»). Граната оснащалась взрывателем ударного действия, его взведение происходило на расстоянии примерно трех метров от дульного среза оружия.

При стрельбе на дистанцию 75 метров бойцу предписывалось выбирать точку прицеливания ниже корпуса танка. На дальности 75 до 120 метров она находилась между башней и отделением управления, а на дистанциях от 120 метров нужно было целиться в башню. При ведении огня во время флангового движения бойцу нужно было наводить оружие в переднюю часть танкового корпуса.

Наводчик должен был внимательно следить за тем, чтобы в зоне поражения позади гранатомета не находились люди, боеприпасы или горючие материалы

В наставлениях этому вопросу уделяли особое внимание

«Черепаха» Diskushandgranate М.1915

Все слышали о легендарной немецкой осколочной гранате Stielhandgranate, которая верой и правдой прошла две мировые войны. Тем не менее немецкая «колотушка», как и все подобные гранаты, имела один существенный недостаток — длительный интервал срабатывания (около 8 секунд). За это время противник мог перехватить гранату и кинуть обратно. Для решения этой проблемы стали разрабатываться гранаты мгновенного действия. Ярким примером подобных взрывных устройств можно назвать гранату Diskushandgranate М.1915, созданную в Германии в 1915 году.

Diskushandgranate М.1915 в разобранном виде| Фото: Википедия.

Снаряд имел форму диска с шестью шипами, из-за чего немецкие солдаты прозвали его «черепахой». Взрыв происходил моментально после того как шипы гранаты касались о препятствие. Казалось бы, крайне эффективное орудие — вот только на практике все было намного хуже. Во-первых, гранату было крайне неудобно кидать, а во-вторых, она могла не сработать при попадании о мягкий грунт или при падении плашмя. Часто на «черепахах» подрывались сами немецкие солдаты, поэтому от «инновационной» разработки пришлось сразу же отказаться.

Ручная граната РГД-33, системы Дьяконова, обр.1933г.

Применялись на всех фронтах и встречаются повсеместно. При использовании оборонительного чехла (рубашки) — граната оборонительная, без рубашки — наступательная. Выпускались различными заводами, мастерскими ит.д. Эти экземпляры могли иметь отклонения по форме и размерам. Во время обороны Севастополя в городе производились гранаты, поверх заряда которых вместо ленты с осколочной нарезкой наматывалась стальная проволока.

Вес без рубашки — 500 г; с рубашкой — 750 г; заряд — 125 г; время горения замедлителя — 3,5-4,5 сек. Опасное расстояние: с оборонительным чехлом — 100 м; без оборонительного чехла — 25 м. Снаряжались литым и прессованным тротилом, в годы ВОВ снаряжались различными суррогатами. В случае, если рукоять оттянута назад, граната находится на боевом взводе.

РГД-33-пожалуй самая распространенная советская граната периода войны. Многим поисковикам приходилось с нею сталкиваться в работе. Встречаются РГД-33 в самых неожиданных местах. Полусгнившие, с отвалившимися рукоятками и разложившимся тротилом при останках солдат, уложенные в рядок, на боевом взводе на брустверах окопов, уже брошенные, но по каким-то причинам не взорвавшиеся, обороненные в бою и складированные в блиндажах. Обилие этих фанат частенько притупляет бдительность, а РГД-33 опасна, как и любой другой взрывоопасный предмет.

58-мм противотанковая система М-1 «Базука»

В 1942 году на вооружение американской армии поступила 58-мм противотанковая система М-1 «» с гранатой кумулятивного действия, названная противотанковым ружьем (ПТР). Базука — название музыкального духового инструмента. К противотанковому ружью это название было, по всей видимости, применено из-за сочетания необычного по тону и громкого звука выстрела и конструкции пускового устройства в виде гладкоствольной трубы.

По схеме устройства «Базука» являлась безоткатным орудием, из которого выстреливалась реактивная противотанковая граната. Выстрел 2 к «Базуке » состоял из кумулятивной калиберной гранаты с реактивным пороховым двигателем и стабилизатором с жесткими лопастями. Заряжание ПТР производилось с казенной части ствола. Для производства стрельбы ствол удерживался на плече. При нажатии на спусковой крючок замыкались электрические контакты. Импульс электротока (от двух сухозаряженных батареек) подавался по проводам на электрозапал реактивного двигателя гранаты. Под действием реактивной силы граната начинала движение по стволу и вылетала из него со скоростью 90 м/с. Пороховые газы от работающего реактивного двигателя истекали назад, уравновешивая отдачу. Работа реактивного двигателя заканчивалась к моменту вылета гранаты. Прицеливание ПТР осуществлялось с помощью расположенных на стволе визира с прорезью и вертикальной планки с четырьмя мушками (каждая мушка на определенную дальность до 200 м). Противотанковое ружье «Базука» положило начало ручным противотанковым гранатометам многоразового применения, созданным позднее в ряде стран мира.

|

ОСНОВНЫЕ ТТХ ПРОТИВОТАНКОВОГО РУЖЬЯ М-1 ≪БАЗУКА≫ ОБР. 1942 г. |

|

| Применяемый боеприпас | Выстрел с кумулятивной калиберной гранатой и пороховым реактивным двигателем |

| Пусковое устройство | Безоткатное, многоразового применения |

| Калибр ствола и гранаты, мм | 58 |

| Длина ружья, мм | 1380 |

| Боевая скорострельность, выстр./мин. | до 4 |

| Прицельная дальность стрельбы, м | 200 |

| Начальная скорость гранаты, м/с | 90 |

| Бронепробиваемость, мм | 90 |

Ручная осколочная наступательная граната РГ-42 обр.1942 г.

Наступательная, дистанционного действия. Была разработана и принята на вооружение в 1942 г. В Советской Армии состояла на вооружении до 80-х годов. Чрезвычайно проста по устройству и технологична. Освоить ее производство могла любая мастерская, имеющая штамповочное оборудование и точечную сварку. Применялись на всех фронтах ВОВ.

Радиус разлета осколков до 100 м. Вес гранаты 400-420 г. Использовались запалы системы Ковешникова и УЗРГ. Запальное гнездо каждой гранаты закрывалось резьбовой пластмассовой пробкой или стальным колпачком. Запалы ввинчивались в гранаты лишь в момент подготовки к бою.

Внешне граната напоминает консервную банку. Внутри корпуса помещались разрывной заряд и свернутая в 3-4 витка (как в РГД-33) металлическая насеченная на квадратики стальная лента, для увеличения числа осколков. Разрывной заряд — литой или прессованный тротил.

Характеристики Panzerschreck

Ниже указаны характеристики гранатомета «Панцершрек» RPzB 54:

- длина, мм: 1640;

- вес вместе со щитком, кг: 11,25;

- вес гранаты, кг: 3,25;

- макс. дальность стрельбы, м: 200;

- бронепробиваемость, мм: 210.

Немецкие конструкторы до и во время Второй мировой войны сумели создать целый ряд новых видов вооружений, часть из которых без преувеличения можно назвать прорывными. Крылатые и баллистические ракеты, кассетные боеприпасы, управляемые авиабомбы, зенитные ракеты. Список этот можно продолжить. Так что интернет-мем про «сумрачный тевтонский гений» имеет под собой весьма веские основания.

Однако наиболее впечатляющих результатов Германия добилась в области создания противотанкового оружия. Конечно, самым известным из этой группы является «Фаустпатрон», но ведь был не только он. На вооружении германской армии также стояли гранатометы «Офенрор» и «Панцершрек», при этом их конструкция была гораздо совершеннее «Фаустпатрона». Ну а в самом конце войны немцы сумели создать первую управляемую противотанковую ракету Ruhrstahl X-7 («Красная шапочка»), вот только применить ее они уже не успели.

Любопытно, но все немецкие гранатометы периода Второй мировой войны – это наглядный пример воровства технологий. Образцом для них послужила американская «Базука», с которой германские войска впервые столкнулись в Северной Африке. Правда, следует отдать немцам должное: они не стали грубо копировать чужое и внесли в конструкцию оружия много нового.

В целом это было неплохое оружие, мощное и весьма эффективное. Главным недостатком этих немецких гранатометов была их громоздкость. Кроме того, они были довольно сложны в производстве и дорого стоили, что можно назвать серьезным недостатком для оружия военного времени.

Серийное производство «Панцершрека» началось в 1943 году и продолжалось до самого конца войны. Всего немецкая промышленность успела произвести 314 тыс. гранатометов и около 2,2 млн боеприпасов к ним. «Панцершреки» (как и «Офенроры») стояли на вооружении частей вермахта, СС, а позже стали поступать и в фолькштурм. Это оружие применялось на всех фронтах Второй мировой.

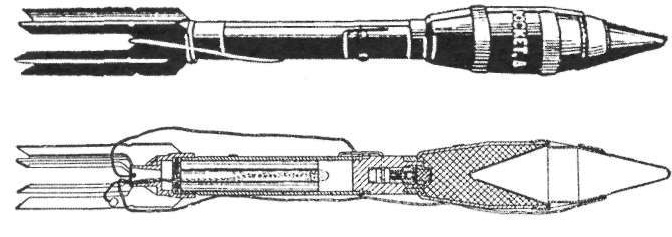

Ручная противотанковая граната РПГ-43 обр.1943 г.

Появилась на фронтах с середины 1943 г. Предназначалась исключительно для борьбы с бронецелями — разрушает броню до 75 мм, благодаря кумулятивно-фугасному действию. Взрывается мгновенно, при соприкосновении с преградой. Метание производится только из окопа, во избежание поражения метающего. Метать гранату нужно так, чтобы она ударилась о броню своим дном. Этому способствует ее балансировка и стабилизатор полета, состоящий из двух матерчатых лент и колпака, выполняющих роль парашюта при полете гранаты.Вес гранаты 1200 г.

Внешне граната выглядит следующим образом: цилиндрический корпус, переходящий в конус. Ниже его усеченной части — деревянная рукоятка, в верхней ее части продет шплинт чеки, удерживающий рычаг. Пытаться отвернуть рукоятку для извлечения запала — недопустимо.

РПГ-43 чрезвычайно опасна

Особое внимание на экземпляры с отгнившей рукояткой и отвалившимся колпаком стабилизатора