Птур

Содержание:

- ПТРД

- Назначение ПТР

- Развитие противотанковых мин в послевоенной Европе и в СССР

- История создания

- История создания

- Плюсы и минусы

- ПТР Рукавишникова

- Между войн

- Где применялось после Второй Мировой?

- РЕС – противотанковое ружье или пушка?

- Военно-инженерная механизация

- ПТРД и ПТРС

- Стрелковое оружие, боеприпасы, приспособления и аксессуары XIX-XXI вв

- Боеприпасы

- «Танкгевер» против стальных монстров

- Боевое применение

ПТРД

С началом

Великой Отечественной советская пехота не имела противотанковых ружей по

причине того, что наши аналитики перед войной ошибочно

полагали, будто Вермахт имеет толстобронные танки,

против которых не то что ружья, но даже

Сорокопятка будет бессильна.

Именно поэтому в предвоенные годы упор делался на

разработку таких

орудий, как

Ф-22 и

ЗИС-2. Однако

в ходе боевых действий выяснилось, что основная масса

немецких танков не имеет толстой брони и может

поражаться даже бронебойными пулями 12,7-мм пулемета

ДШК.

В связи с этим, в июле 1941 года многие конструкторы

получили задание разработать противотанковое ружье в

кратчайшие сроки. Одновременно была сделана попытка

запустить в производство

7,92-мм немецкое ружье PzB-39 в

качестве временной меры. Через месяц конструкторские

бюро В. А. Дегтярева и С. Г. Симонова представили для

полигонных испытаний свои ружья, созданные под 14,5-мм

патрон. Поскольку ни одно из ружей не имело существенных

преимуществ, то на вооружение были приняты оба.

|

Советские

|

Ружье Дегтярева оказалось весьма технологичным. В 1941

году удалось выпустить 600 ружей, а в 1942 году — уже

184 000. Выпуск ПТРД был прекращен в январе 1945 года.

Ствол ПТРД имел канал с восемью нарезами, вьющимися слева вверх направо, дульный тормоз для уменьшения отдачи, по середине располагаются рукоятка для переноски оружия и паз для крепления сошек. В передней части ствола имелось основание мушки, на которое

была посажена сама мушка, а в задней располагался кронштейн прицела. На

ствольной коробке слева расположена затворная задержка, а снизу — спусковой

механизм. Снаружи располагались верхнее окно для вкладывания патрона, нижнее окно для выбрасывания стреляной гильзы, площадку с выступом для соединения с прикладом, вырез

для движения рукоятки затвора при запирании и отпирании канала ствола.

Внутри ствольная коробка имела канал для помещения затвора, два продольных паза и два опорных выступа.

Спусковой механизм состоял из спускового крючка, спускового рычага, шептала и двух пружин

— для шептала и спускового рычага.

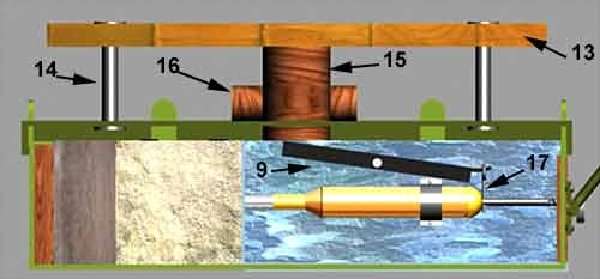

1 — ствол; 2 — дульный тормоз; 3 — основание мушки; 4 — мушка; 5

— сошки; 6 — обойма сошек, закрепляющаяся на стволе при помощи вита с барашком;

7 — рукоятка для переноски ПТРД; 8 — ствольная коробка; 9 —

кожух; 10 — кронштейн целика, на котором тот может поворачиваться и занимать два

положения, в зависимости от дистанции стрельбы; 11 — целик; 12 — затворная

задержка; 13 — спусковая скоба; 14 — наружная трубка; 15 — копир с фигурной

гранью, служащей для отпирания ствола при выстреле; 16 — упор для щеки; 17 —

плечевой упор; 18 — спусковой крючок; 19 — упор для левой руки стрелка.

ПТРД можно назвать четверть-автоматическим оружием. Дело в том, что

открывание затвора и выбрасывание гильзы у него происходят автоматически, а

вставление патрона и закрывание затвора осуществляются вручную. При выстреле под

давлением пороховых газов на дно гильзы ствол со ствольной и спусковой коробками

и затвором отходят назад, заставляя сжиматься пружину амортизатора. При отходе

подвижной системы назад рукоятка затвора, дойдя до кривой грани копира, начинает

скользить по ней и поворачивается влево; при этом боевые выступы затвора выходят

из-за опорных выступов ствольной коробки и становятся против продольных ее

пазов. В дальнейшем затвор, двигаясь назад по инерции, отделяется от заднего

среза ствола, а зацеп выбрасывателя извлекает из патронника гильзу, и когда

гильза становится против нижнего окна ствольной коробки, отражатель выталкивает

ее из-под зацепа выбрасывателя. Затвор, наткнувшись левым боевым выступом на

затворную задержку, останавливается в заднем положении. Пружина амортизатора,

поглотив энергию отдачи, возвращает ствол со ствольной коробкой в крайнее

переднее положение.

Назначение ПТР

Противотанковые ружья второй мировой войны внесли свою весьма значимую роль в победу. Безусловно, основная тяжесть противотанковой обороны (ПТО) легла на пушки (орудия) всевозможных образцов. Однако когда ход боя принимал сложный, высокоманевренный и «запутанный» характер с массированным применением бронетехники, пехоте необходимы были собственные бронебойные средства

При этом важно, чтобы солдаты были способны их применять непосредственно в боевых порядках и вести борьбу с танками и бронемашинами в ближнем бою. Советские инженеры под руководством выдающихся оружейных конструкторов Симонова, Дегтярева, Рукавишникова подарили бойцам простые, но надежные средства против бронетехники. Термин «противотанковое ружье» не совсем правильный

Более точное обозначение – «противотанковая винтовка». Однако он сложился исторически, видимо, как дословный перевод «panzerbuchse» с немецкого языка

Термин «противотанковое ружье» не совсем правильный. Более точное обозначение – «противотанковая винтовка». Однако он сложился исторически, видимо, как дословный перевод «panzerbuchse» с немецкого языка.

Развитие противотанковых мин в послевоенной Европе и в СССР

Окончание Первой Мировой войны, ознаменовало собой начало тотальной моторизации армии. Во всех армиях ведущих мировых держав вооруженные силы стали получать больше военной техники. На смену кавалерийским частям пришли бронированные дивизионы и танковые батальоны. Пехота пересела на бронетранспортеры и автомобили. Армии становились мобильными. На гусеничные шасси пересела и артиллерия. В штабах рождались новые концепции ведения военных действий, где основная роль отводилась подвижным механизированным соединениям.

Параллельно с разработкой планов ведения атакующих и наступательных действий совершенствовалась оборонительная стратегия. Франция, которая понесла во время Первой Мировой войны наибольшие потери на сухопутном фронте, делала упор на создание мощной, долговременной обороны, в которой минное оружие играло не последнюю роль. На самом опасном направлении, на границе с Германией, было принято решение построить долговременную оборонительную линию. Линия «Мажино», построенная в 1929-34 гг. стала яркими примером оборонительной стратегии того времени. Не отставали от французов и другие страны, которые старались обезопасить себя от стремительной атаки. Минные поля включались в систему обороны границ и растянулись на многие десятки километров. Основным оружием минного арсенала стали противотанковые и противопехотные мины.

В СССР, который к тому времени превратился в мощную индустриальную державу, к минному оружию относились скептически. Ставка делалась на создание мощных ударных соединений, в состав которых входила кавалерия и танковые части. Об оборонительной стратегии в то время в советских штабах мало задумывались. Противотанковые мины и противопехотные мины включались только в систему обороны укрепрайонов, создаваемых по всей западной границе и на Дальнем Востоке. Как средство пассивной противотанковой обороны противотанковые мины в СССР стали появляться только в середине 30-х годов. Первая мина, специально созданная для подобных целей, – это Т-4. Боеприпас представлял собой деревянный или металлический ящик, в котором помещалось до 4 кг. взрывчатки. Обычно в качестве основного взрывчатого вещества применялся порошкообразный тротил. Устройство срабатывало при наезде на верхнюю часть заряда, оснащенного прижимной доской. Ставить ее можно было только в сухой грунт. Фугас был одноразового действия. Его невозможно было ни обезвредить, ни извлечь. Эта черта присуща всем первым отечественным противотанковым минам, которые выпускались в довоенное время.

Техническим продолжением стало появление в 1935 году первого серийного образца. Противотанковая мина ТМ-35, выпущенная в 1935 году стала основным огневым и поражающим средством инженерных войск Красной Армии. В отличие от предыдущей модели, мина имела более совершенный взрыватель, который срабатывал при нажимном усилии в 100-160 кг. Противогусеничный фугас срабатывал только при наезде на него транспортного средства большого веса.

В дальнейшем на вооружение Красной Армии поступают более совершенные и мощные фугасы, которые в свою очередь уже делятся на противогусенчиные и противоднищевые. Разница заключалась в том, что первые срабатывали при непосредственном наезде на боезаряд, тогда как вторые имели штыревой взрыватель, приводящий мину в действие при контакте с корпусом транспортного средства. Естественно отличалась и поражающая способность противотанковых мин. Противогусенчиные боезаряды наносили технике только локальные повреждения, лишая ее подвижности. Противоднищевые мины срабатывали под корпусом машины, нанося взрывом сильные повреждениям по всей поверхности днища. В результате действия такой мины танки, бронеавтомобили и другие транспортные средства полностью выводились из строя.

История создания

Неудачное для СССР начало Великой Отечественной войны привело к тому, что уже в июле 1941 года И.В. Сталин поставил задачу вооружения советских войск мобильным и мощным средством борьбы с германскими танками. Накануне войны в Советском Союзе уже был создан крупнокалиберный 14,5-мм патрон, под который проходило испытания противотанковое ружьё (ПТР) конструкции Николая Рукавишникова. Это ружьё превосходило имеющиеся на тот момент зарубежные аналоги, но сложность его конструкции не позволяла наладить его быстрое и массовое производство, тем более — в условиях так тяжело начавшейся войны.

Готовые к испытаниям образцы нового оружия появились в кратчайшие сроки: от постановки задачи до первых пробных выстрелов прошло всего 22 дня. Оба одновременно представленных образца были успешно испытаны, 29 августа 1941 года — приняты на вооружение Красной Армии и запущены в серийное производство под наименованиями ПТРС и ПТРД. Расшифровка этих сокращений означала соответственно противотанковые ружья Симонова и Дегтярёва образца 1941 г.

При создании ружья С.Г. Симонов принял решение взять за основу конструкцию своей самозарядной винтовки образца 1938 года, уже оправдавшей себя в боях. Это потребовало заметного увеличения габаритов оружия до таких размеров, чтобы стало возможным использовать патроны калибра 14,5 мм. В целом именно эта идея была реализована, что позволило сделать новое противотанковое ружьё самозарядным, а его практическую скорострельность довести до 15 выстрелов в минуту.

В сравнении с самозарядным противотанковым ружьём Рукавишникова разработка Симонова показала при испытаниях сходные результаты как по баллистическим характеристикам и массо-габаритным параметрам, так и по бронепробиваемости и ёмкости магазина. В то же время ПТРС показало более высокую живучесть, а также было проще в эксплуатации и обслуживании. Оно оказалось и заметно более технологичным в производстве. В частности, количество деталей в ружье Симонова было на треть меньше, чем в ружье Рукавишникова.

По сравнению с вариантом Дегтярёва противотанковое ружьё Симонова было в полтора раза более скорострельным, но при этом более тяжёлым и сложным в производстве. А в те дни требовалось как можно больше ружей, и главное — они были нужны немедленно. Серийное производство ПТРС было начато в ноябре 1941 года, но до конца этого года их удалось выпустить лишь 77 штук.

Задержка с выпуском ПТРС была связана также с тем, что их планировалось производить в Туле, но после эвакуации этого производства в Саратов их изготовление было вскоре налажено там на бывшем заводе «Трактородеталь». Причём для быстрой организации производства изготовление магазинной коробки поручили комбайновому заводу, бойка — механическим мастерским местного университета.

Вторым местом производства ПТРС стал Ижевск, где одновременно делались и ПТРД. Для этого использовались эвакуированные производства Тульского оружейного и Подольского механического заводов. Летом 1942 года производство противотанковых ружей обеих систем было выделено в самостоятельный завод № 622 (впоследствии Ижевский механический завод), а с середины 1943 года это предприятие производило только ПТРС.

Пик производства этого оружия пришёлся на 1942-1943 годы, когда роль ПТР в системе противотанковой обороны была наиболее значительной. Выпуск ПТРС в Саратове продолжался до июня 1944 года, в Ижевске — до декабря того же года. Всего за годы войны было произведено 190 615 единиц ПТРС. В дальнейшем значительное число ПТРС было поставлено Советским Союзом КНДР и Китаю, они активно применялись в Корейской войне 1950-1953 годов.

Сергей Симонов (в центре) в ходе испытаний дорабатываемой ПТРС (август 1943 года)

История создания

Неудачное для СССР начало Великой Отечественной войны привело к тому, что уже в июле 1941 года И.В. Сталин поставил задачу вооружения советских войск мобильным и мощным средством борьбы с германскими танками. Накануне войны в Советском Союзе уже был создан крупнокалиберный 14,5-мм патрон, под который проходило испытания противотанковое ружьё (ПТР) конструкции Николая Рукавишникова. Это ружьё превосходило имеющиеся на тот момент зарубежные аналоги, но сложность его конструкции не позволяла наладить его быстрое и массовое производство, тем более — в условиях так тяжело начавшейся войны.

Готовые к испытаниям образцы нового оружия появились в кратчайшие сроки: от постановки задачи до первых пробных выстрелов прошло всего 22 дня. Оба одновременно представленных образца были успешно испытаны, 29 августа 1941 года — приняты на вооружение Красной Армии и запущены в серийное производство под наименованиями ПТРС и ПТРД. Расшифровка этих сокращений означала соответственно противотанковые ружья Симонова и Дегтярёва образца 1941 г.

При создании ружья С.Г. Симонов принял решение взять за основу конструкцию своей самозарядной винтовки образца 1938 года, уже оправдавшей себя в боях. Это потребовало заметного увеличения габаритов оружия до таких размеров, чтобы стало возможным использовать патроны калибра 14,5 мм. В целом именно эта идея была реализована, что позволило сделать новое противотанковое ружьё самозарядным, а его практическую скорострельность довести до 15 выстрелов в минуту.

В сравнении с самозарядным противотанковым ружьём Рукавишникова разработка Симонова показала при испытаниях сходные результаты как по баллистическим характеристикам и массо-габаритным параметрам, так и по бронепробиваемости и ёмкости магазина. В то же время ПТРС показало более высокую живучесть, а также было проще в эксплуатации и обслуживании. Оно оказалось и заметно более технологичным в производстве. В частности, количество деталей в ружье Симонова было на треть меньше, чем в ружье Рукавишникова.

По сравнению с вариантом Дегтярёва противотанковое ружьё Симонова было в полтора раза более скорострельным, но при этом более тяжёлым и сложным в производстве. А в те дни требовалось как можно больше ружей, и главное — они были нужны немедленно. Серийное производство ПТРС было начато в ноябре 1941 года, но до конца этого года их удалось выпустить лишь 77 штук.

Задержка с выпуском ПТРС была связана также с тем, что их планировалось производить в Туле, но после эвакуации этого производства в Саратов их изготовление было вскоре налажено там на бывшем . Причём для быстрой организации производства изготовление магазинной коробки поручили комбайновому заводу, бойка — механическим мастерским местного университета.

Вторым местом производства ПТРС стал Ижевск, где одновременно делались и ПТРД. Для этого использовались эвакуированные производства Тульского оружейного и Подольского механического заводов. Летом 1942 года производство противотанковых ружей обеих систем было выделено в самостоятельный завод № 622 (впоследствии Ижевский механический завод), а с середины 1943 года это предприятие производило только ПТРС.

Пик производства этого оружия пришёлся на 1942-1943 годы, когда роль ПТР в системе противотанковой обороны была наиболее значительной. Выпуск ПТРС в Саратове продолжался до июня 1944 года, в Ижевске — до декабря того же года. Всего за годы войны было произведено 190 615 единиц ПТРС. В дальнейшем значительное число ПТРС было поставлено Советским Союзом КНДР и Китаю, они активно применялись в Корейской войне 1950-1953 годов.

Сергей Симонов (в центре) в ходе испытаний дорабатываемой ПТРС (август 1943 года)

Плюсы и минусы

Советские бойцы и командиры в целом весьма высоко оценивали качества противотанковых ружей, считая их простым, безотказным, очень манёвренным и достаточно эффективным оружием, даже несмотря на первоначальное несовершенство их конструкции. Как отмечал в конце 1944 года 5-й отдел ГАУ, обобщая сравнительные итоги применения противотанковых ружей ПТР Дегтярёва и Симонова в ходе войны, на первом этапе своей службы (до конца лета 1942 года) ПТРД имело существенный недостаток — тугую экстракцию гильз, что резко понижало надёжность его действия.

По этой причине войска поначалу предпочитали иметь ПТРС как более надёжное и имеющее большую скорострельность оружие, но затем ситуация изменилась. С августа 1942 года действующая армия стала получать ПТРД, где отмеченный дефект был полностью устранён. К тому времени в большей степени стали выявляться недостатки ПТРС: поперечный разрыв гильзы, хронические задержки при стрельбе, достаточно частые «двойные» выстрелы, приводящие к разрыву ствола.

Оружие непрерывно дорабатывалось, но полностью эти недостатки так и не были устранены. В конечном итоге недостаточная бронепробиваемость советских ПТР против всё более тяжело бронированной немецкой техники на завершающем этапе войны привела к прекращению выпуска обоих типов этого оружия.

ПТР Рукавишникова

Комитетом Обороны СССР 7 октября 1939 года было одобрено принятие на вооружение противотанкового 14,5-мм ружья конструкции тов. Рукавишникова. Ковровскому заводу № 2 доведено задание на изготовление ПТР Рукавишникова (известно также как ПТР-39) в количестве 50 шт. в 1939 году и 15 000 – в 1940-м. Массовое производство 14,5-мм патронов доверили заводу № 3 в Ульяновске и № 46 в Кунцево.

Впрочем, работы по организации серийного производства ПТР Рукавишникова задерживались рядом обстоятельств. В конце 1939-го Ковровский завод выполнял срочное задание по организации крупносерийного выпуска пистолета-пулемета ППД по причине советско-финляндской войны, потребовавшей срочно увеличить в войсках количество индивидуального автоматического оружия. Поэтому перед «большой» войной этих ружей явно не хватало.

Между войн

Опыт немцев не остался незамеченным. Пожалуй, самым интересным примером разработки подобного оружия стал проект английского капитана Бойса. Опыт Гражданской войны в Испании показывал, что несмотря на наличие артиллерии и пулеметов разных типов, пехоте требуется легкое и не такое заметное противотанковое вооружение. А с учетом того, что в то время мощные патроны ПТР все еще отлично пробивали танки с противопульной броней, коих было большинство, вывод был очевиден.

ПТР Бойса

Бойс разработал ружье, которое он назвал «Слонобоем» (Elephant gun), но в историю оно так и вошло под фамилией самого капитана. Бойс отказался от патрона 12,7 мм под пулемет «Виккерс» и выбрал мощнейший 13,9 мм патрон. «Бойс» получился достаточно удачным: 5-патронный магазин с верхним расположением и удобная эргономика отлично подходили для стрелка. Но вот бронепробиваемость была не очень. Нужно было стрелять со 100 метров, иначе эффект резко снижался.

Финское Лахти, можно оценить размер

Отдельно можно отметить применение «Бойсов» финнами в ходе Советско-финской войны. Тандем «Бойса» с их собственным ПТР «Лахти» под чудовищные 20 миллиметров (часто это ружье могло травмировать стрелка) неплохо проявлял себя. Ружья применяли для стрельбы как по технике, так и по амбразурам, укреплениям, использовали как антиснайперский вариант.

Немецкое PzB 39

Изыскания велись и в Польше. Их знаменитое «секретное» ружье Ur (якобы для отправки в Уругвай) неплохо себя показало в борьбе с немецкими легкими танками и броневиками в 1939 году. А у немцев существовал и свой вариант PzB-38 «Панцербюхсе». Оба ружья в итоге служили в вермахте, но их калибр 7,92х108х94 не оставил им шансов в дальнейшем ходе войны.

Где применялось после Второй Мировой?

Несмотря на окончание мировой войны конфликты никуда не пропали. Уже в начале 50-х годов 20 века разразилась Корейская война. Советский союз активно поставлял оружие как в Китай, так и Ким Ир Сену (Руководитель Северной Кореи). И в ходе начавшегося конфликта ПТРД применялся уже против американской техники.

Не потерял своей актуальности ПТРД и в современное время. Танки последнего поколения ему не по зубам, зато он остается превосходным средством борьбы с бронетранспортерами, в частности при стрельбе по БТР, он не оставляет последнему шансов.

Появились бронебойные винтовки Дегтярева и в частных коллекциях. Из них делают ММГ (макеты-переделки, превращенные из боевого оружия в безобидный музейный экспонат). Реконструкторы тоже имеют свои образцы ПТРД. Он переделывается под стрельбу холостыми патронами (схп). Разумеется, характеристики этого оружия не позволяют ему вести огонь боевым патроном.

РЕС – противотанковое ружье или пушка?

Несмотря на свои характеристики и простоту производства противотанковые ружья ПТРД и ПТРС очень быстро потеряли свою актуальность. Да, они все еще могли использоваться для ведения огня по легкобронированной колесной технике, по автомобилям и позициям пулеметных расчетов, но стрельба даже по большинству танков противника не приносила абсолютно никакого результата. Дальнейшее развитие противотанковых ружей можно было бы считать оконченным, но нашлись энтузиасты, которые не хотели сдаваться просто так. Конструкторы Рашков, Ермолаев и Слухоцкий разработали тяжелое противотанковое ружье и боеприпас к нему, которое могло пробивать броню средних танков противника толщиной до 70 миллиметров при этом калибр оружия равнялся 20 миллиметрам.

Весь секрет такой эффективности заключался в боеприпасе, который базировался на гильзе от сорокапятимиллиметрового артиллерийского выстрела, но был переобжат под пулю калибром 20 миллиметров. Сама пуля также была не так проста. Во многих источниках она указывается как подкалиберная, что не совсем верно. По сути же это обычная пуля, просто не совсем обычной компоновки. Само тело пули было стальным, в нем помещался бронебойный сердечник, выступавший за габариты пули, а с внешней стороны, для взаимодействия с каналом ствола, присутствовали ведущие пояски. Носик же пули был прикрыт алюминиевым баллистическим колпачком. Конструкция действительно оказалась необычной, но это явно не подкалиберный метаемый снаряд.

Само же противотанковое ружье имело непомерную массу и для его перемещения использовались колеса, от чего оно походило действительно на пушку, тем не менее, таковой по ряду признаков она не являлась. Впрочем, и противотанковым ружьем такую конструкцию можно назвать с большой натяжкой.

Военно-инженерная механизация

Эксперименты по минированию с воздуха, проводимые Третьим рейхом во время войны, были преждевременными, и именно поэтому они не показали надлежащей эффективности. Конструкция мин того времени была недостаточно надежной, да и утраченное господство в воздухе не позволяло активно использовать такой способ постановки минных заграждений. Немудрено, что послевоенное развитие минного оружия далеко не сразу пришло к средствам механизации.

Советский минный заградитель третьего поколения УМЗ.

Этап механизации установки мин начался лишь к началу 1960-х. Первоначальный подход, кое-как опробованный во время войны, был в какой-то мере слепым копированием флотских методик — создавались так называемые минные раскладчики. Простейшие раскладчики были деревянными лотками, цепляемыми к заднему борту автомобиля (советский ПМР-2 отличался лишь тем, что был металлическим). Разложенные на грунте мины вручную снаряжались взрывателями, переводились в боевое положение и маскировались.

Прицепной минный заградитель ПМР-3 уже предусматривал автоматическую раскладку мин с заданным шагом минирования, перевод их в боевое положение и даже маскировку грунтом. Для этого заградителя была разработана новая противотанковая мина ТМ-57, снаряженная таким же новым взрывателем МВЗ-57. Автоматизация минирования достигалась за счет того, что непосредственно перед установкой мины на грунт механизм заградителя нажимал на кнопку, запускавшую часовой механизм взрывателя. Через несколько минут после установки мина переводилась в боевое положение.

Три заградителя ПМР-3, каждый из которых вмещал 200 мин, выставляли трехрядное минное поле около 800 метров по фронту, затрачивая на это меньше часа.

Следующим шагом был гусеничный заградитель ГМЗ конструкции Г. С. Ефимова, созданный на базе САУ СУ-100П (он же «Объект 118»). Он был способен установить километровое минное поле за 10—15 минут. Такой результат был уже очень серьезным достижением.

Кассета для вертолетного минораскладчика ВМР, снаряженная минами ПФМ-1.

Это интересно: минный заградитель ГМЗ более поздних модификаций имел дополнительное вооружение — шесть гранатометов системы постановки дымовой завесы 902В «Туча», предназначенной для стрельбы 81-мм дымовыми гранатами.

В вопросе механизации постановки минных заграждений Советский Союз на добрый десяток лет опередил своего вероятного противника. Аналогичные машины поступают на вооружение армии США лишь в 1972 году. Великобритания обзавелась заградителями чуть раньше — в 1969-м, а Франция — лишь в 1977 году. Такой временный недосмотр со стороны потенциального противника выглядит необъяснимым и несколько странным, если учесть, что официальная военная доктрина СССР того времени во многом опиралась на стремительные перемещения бронетанковых войск.

Существенный прорыв в технике оперативного противотанкового минирования США совершили в 1973 году, когда на вооружение поступила первая полноценная вертолетная система, включавшая в себя вертолет UH-1H c двумя подвешенными к нему бомбовыми кассетами . В одной кассете помещалось 80 противогусеничных мин М56.

ПТРД и ПТРС

С началом войны на одном из заседаний ГКО И.В. Сталин поинтересовался, как дела с разработкой ПТР. Не получив внятного ответа, он велел заняться этой темой двум уже легендарным советским оружейникам: С. Г. Симонову и В. А. Дегтяреву.

Схема ПТРД

Через 22(!) дня после получения задания будущее ПТРД уже отстреливало первые патроны на полигоне. Из двух вариантов Дегтярева выбрали тот, что попроще. Однозарядное, с ручным перезаряжанием, дающее 8-10 выстрелов в минуту – то самое ружье, чей образ знаком каждому из нас по фильмам, книгам и фотографиям, отражающим Московское сражение. Кстати, первые ПТРД попали именно в знаменитую 316-ю Панфиловскую дивизию и уже 16 ноября 1941 года уничтожили первые 6 немецких танков. ПТРД – очень простое и технологичное ружьё, его было легко производить, из него было легко научиться стрелять и попадать, а отличный патрон давал весомую огневую мощь. С сентября и до конца 1941 года наши заводы успели выпустить целых 17 тысяч ПТРД, а всего до снятия с производства в 1944 году – более 280 тысяч.

ПТРС – вариант ружья, представленный Симоновым, тоже приняли на вооружение. Только, в отличие от ПТРД, оно было самозарядное, с магазином на 5 патронов и скорострельностью уже 15-17 выстрелов в минуту. Производство ПТРС «раскачивалось» дольше, но к 1945 году было выпущено 190 тысяч ружей, которые сначала дополняли, а затем и заменили ПТРД в стрелковых ротах и взводах бронебойщиков.

Бронебойщики на позиции

В начале войны эти два ружья оказали Красной Армии неоценимую помощь в деле борьбы с массами немецкой бронетехники. Немецкие танки начала войны не выдерживали бортовых, а иногда и лобовых попаданий. Рой 14,5-миллиметровых пуль, бивших по гусеницам, смотровым щелям, лючкам, бортам и двигателю, стал неприятным сюрпризом для немецких танкистов. А пробившая броню пуля почти всегда тяжело ранила или убивала кого-то из плотно сидящего экипажа. Что уж говорить о более легких бронемашинах, которые «шились» насквозь.

После 1942 года, с появлением специальных экранов, предназначенных именно для остановки пуль наших бронебойщиков, и в целом утолщения танковой брони ружья стали использовать по-другому. Против снайперов, укреплений, амбразур, в засадах против легкой и устаревшей техники, а также для стрельбы сквозь стены при штурмах городов-крепостей Восточной Европы.

ПТРС на Донбассе

Великая Отечественная война стала последней массовой войной с применением ПТР. Уже к концу войны их сменили противотанковые гранатометы, оказавшиеся в разы более эффективными. Лебединая песнь ПТР прозвучала в Корее и Вьетнаме. Дальше дорогу пришлось уступить новым гранатометам, и, казалось, ПТР совсем уйдут со сцены. Но и в наши дни в ходе конфликта на Донбассе изредка можно увидеть тюнингованные, но с характерным и легко узнаваемым дульным тормозом ПТРД или ПТРС, снабженные мощной оптикой. В качестве противоснайперских комплексов, как видите, ружья из старых складских запасов применяют и сейчас. А мощный патрон 14,5 мм стал частью многих самодельных винтовок, применяющихся всеми сторонами в Сирии. Кстати, встречаются и ПТРД, неизвестно как оказавшиеся там. Так что «дедушки» современных крупнокалиберных винтовок еще могут дать меткий выстрел – при необходимости, конечно.

Обложка: pinterest.ru

Стрелковое оружие, боеприпасы, приспособления и аксессуары XIX-XXI вв

Сайт является частным собранием материалов по теме «огнестрельное оружие и боеприпасы» и представляет собой любительский информационно-образовательный оружейный портал. Вся информация получена из открытых источников. Администрация не претендует на авторство использованных материалов – все права принадлежат их собственникам. Администрация не несет ответственности за использование информации, фактов или мнений, размещенных на сайте.

- Аккаунт

- Разделы

- Оружие

- Боеприпасы

- Литература

- Галерея

- Статьи

- Видео

- Новости

- Глоссарий

- Сайт

- Главная

- О проекте

- Информеры

- Отзывы

- Ссылки

- Поиск

- RSS

- Информация

- Правила

- Соглашение

- Ответственность

- Конфиденциальность

- О файлах cookies

- Хостинг от uCoz

- Развлечение

- Поддержка

Боеприпасы

Несколько слов следует сказать про патрон противотанкового ружья и его поражающий эффект. Для ПТР были разработаны боеприпасы большего калибра, чем традиционные виды стрелкового оружия. В отечественных образцах применялись бронебойные пули калибра 14,5 мм. Ее кинетической энергии хватало, чтобы пробить 30-миллиметровую броню или нанести урон слабозащищенным узлам бронетехники.

Действие бронебойной пули (снаряда) по цели складывается из бронебойного (ударного) действия и поражающего действия за броней (заброневое действие). Действие пуль ПТР основывается на их кинетическом воздействии на броню и ее пробитии корпусом или твердым сердечником. Толщина пробиваемой защиты тем выше, чем выше кинетическая энергия метаемого снаряда (пули) в момент столкновения с броней. За счет этой энергии и совершается работа по пробитию металла.

«Танкгевер» против стальных монстров

Первая мировая война стала театром боевого крещения для нового оружия – танков. К концу войны на немецкие позиции накатывали лавины из сотен бронированных машин. Германия же, не уделившая достаточного внимания созданию танков, пошла по пути противодействия новой угрозе через создание противотанковых средств. Противотанковая пушка, связки гранат, изготовленные заводским способом, и противотанковое ружье «Tankgewer M1918», или Mauser T-gewer.

Tankgewehr M1918

Это тяжеленная (почти 18 кг) винтовка под новый 13-миллиметровый пулеметный патрон. Сам пулемет, правда, не успели выпустить массово, но винтовка оказалась простой в производстве и быстро прижилась в войсках. Каждая рота имела по такой смертоносной «дубине», и всего до конца войны немецкая пехота получила более 15 тысяч таких ружей. И вот уже по броне до этого неуязвимых для «стрелковки» танков защелкали серьезные пули, которые «прошивали» любой танк того времени на дистанции 300 метров. Этого было вполне достаточно для окопных условий войны, но вот заброневое действие пули, если она не поражала экипаж, оказалось низким. Война окончилась, и оружейники не успели развить новую угрозу для танков. Но приближалась новая большая война.

Боевое применение

С первых дней применения, противотанковое ружье, созданное Дегтяревым показало себя во всей красе. Бойцы с ПТРД в 41 году представляли серьезную угрозу бронетехнике врага. Обученный солдат мог спокойно поразить цель на расстоянии 100 метров, пробив основную броню вражеской техники.

Стальной или металлокерамический сердечник прошивал внутренние агрегаты машины, убивал экипаж, приводил к возгоранию топлива или самоподрыву боекомплекта.

Это не оставляло шанса Т-3 и Т-4, не говоря уже о менее защищенных машинах. Был у винтовки и недостаток: малый вес пули не создавал большой конус вторичных осколков.

Еще одним фактором эффективного использования ПТРД является высокая точность пули, выпущенной из него. Такое обстоятельство позволяло поражать уязвимые точки на бронекорпусе цели: смотровые приборы механика-водителя, оптику наводчика, места со слабой защищенностью.

Беспрецедентная меткость давала возможность поражать низколетящие воздушные цели. Во время всей войны зафиксировано несколько случаев подбития самолета Ju-87.

Боевой расчет винтовки состоял из двух человек. Непосредственно наводчика, производящего наводку ствола и осуществляющего выстрел, перезарядку проводил второй человек. Он же и носил боекомплект в специальной сумке.