Призвание варягов

Содержание:

- Призвание варягов. А был ли Рюрик?

- Трувор и Изборск

- Альтернативная версия призвания варягов

- [править] Общие сведения

- Князь Олег Вещий: великий завоеватель и объединитель восточнославянских земель

- Призвание

- Князь Святослав Храбрый: бесстрашный воин и прославленный полководец Киевской Руси

- К какому народу относились варяги?

- Первый русский князь Рюрик: легендарный воин и правитель

- Куда делись викинги?

- Что известно о внешности князей

- Древняя Русь: история в эпоху викингов, князья и правители, битвы и сражения.

- Авторы Гайдпарка

- Как финские и славянские племена выбирали себе новых правителей?

- Ковер, сани и конь: главные атрибуты князя

- Состояние

- Норманнская теория: как к ней относиться

Призвание варягов. А был ли Рюрик?

Призвание варягов — описанное в «Повести временных лет» приглашение в Новгород на княжение иноземца Рюрика. Примечательно, что летописец разделяет понятия «русь», «варяги» и «норманны»: «И пошли за море к варягам, к руси, ибо так звались те варяги — русь, как другие зовутся шведы, иные же норманны, англы, другие готы, эти же — так».

Согласно легенде, новгородцы прежде платили дань варягам, но затем изгнали их. Когда же воцарилось безвластие, местные жители вновь обратились к заморским соседям: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет: идите княжить и владеть нами». В результате в 862 году Рюрик с братьями Синеусом и Трувором вступил на престол.

Рюрик на Памятнике «Тысячелетие России». Фото: Wikimedia / Дар Ветер

Современные историки призывают рассматривать это сообщение как полулегендарное. Еще в начале XX века Алексей Шахматов доказал, что «Сказание о призвании варягов» — более поздняя вставка в летописи. 862 год — условная дата, так как в летописи она появилась много позже.

Также есть предположение, что Синеус и Трувор — вымышленные имена, появившиеся благодаря неверному переводу шведских выражений «свой род» (sine hus) и «верная дружина» (thru varing).

«Варяги» («Прибытие Рюрика в Ладогу»). Картина В.М. Васнецова

Вообще же легенды о призвании иноземной династии типичны и для других стран Европы. Например, в Британии летопись рассказывает о призвании правителей-саксов бриттами.

Трувор и Изборск

Изборск обычно ассоциируется с могучей крепостью, которую европейцы называли «железным городом» — он становился причиной головной боли для немецких крестоносцев, вторгавшихся в пределы Псковской и Новгородской республик в Средневековье. Однако современный Изборск был основан лишь в 1330 году и имеет весьма опосредованное отношение к летописному, куда Рюрик отправил своего брата, Трувора.

В отличие от истории Синеуса и Белоозера, место, куда мог прибыть легендарный князь, можно локализовать. Речь идёт о Труворовом городище. Археологи датируют его 7-м веком — поселение было крупным племенным центром кривичей, которые, согласно «Сказанию о призвании варягов», участвовали в приглашении правителей из-за рубежа. Археологические раскопки, в отличие от вологодского Крутика, подтверждают присутствие в древнем Изборске варягов, хотя и в небольшом количестве. Другие же артефакты позволяют говорить о том, что Труворово городище было глубоко вовлечено в хозяйственные и торговые отношения Руси с соседними странами, а политическое значение центрального поселения кривичей не подлежит никакому сомнению.

Труворово городище. Современный вид. (wikipedia.org)

«Назначение» Рюриком своего брата или приближённого князем Изборска в этой связи выглядит вполне логичным и вызывает меньше сомнений, чем присутствие в центральном поселении племени весь Синеуса. А об имени легендарного Трувора туристам напоминает древний каменный крест, находящийся на территории старого кладбища.

Существовали Трувор и Синеус или нет, но они живут до сих пор в топонимике и народных преданиях. Поэтому, в определённой степени, братья Рюрика реальны, хоть и в людской памяти. Оба брата, согласно летописи, скончались в 864 году, после чего Рюрик стал единоличным правителем своего государства.

Альтернативная версия призвания варягов

Поздние летописные источники говорят о том, что конфликты между племенами начались после того, как в Новгороде умер князь или посадник Гостомысл. Это событие привело к временному безвластию на данной территории. Затем был созван межплеменной сход, на котором происходил выбор новых правителей. Своих представителей на престол предлагали:

- дунайчи;

- хазары;

- поляне;

- варяги.

Иоакимовская летопись гласит, что накануне смерти Гостомысла он выбрал наследника. Среднюю дочь князя звали Умилой. Престол должен был достаться ее сыну Рюрику, отцом которого был западный славянский князь Гоцлав.

[править] Общие сведения

Ещё до призвания часть славян платила дань варягам. В 862 году, по летописи, произошёл конфликт местных племён с варягами, собиравшими дань. Варягов изгнали за море, но среди восставших началась междоусобица.

Это призвание была сделано племенами ильменских словен, кривичей, мери и чуди, которые призвали варяга Рюрика с братьями Синеусом и Трувором (скандинавские имена) на княжение в Новгород (по более правдоподобной версии, в Старую Ладогу, через 2 года после смерти братьев «срубил» Новгород) в 862 году.

«Повесть временных лет» сообщает, что призвание произошло в 862 году:

В летописи по Ипатьевскому списку на старославянском языке написано: «земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет». В некоторых других списках, например в Четвёртой Новгородской летописи, написано «земля наша добра и велика есть, изобильна всем, а нарядника в ней нет».

«Нарядник» это — судья и правитель княжества.

Таким образом, славяне утверждали, что у них нет правителя, и просили русов стать их правителями.

Князь Олег Вещий: великий завоеватель и объединитель восточнославянских земель

Краткая справка

Олег Вещий – князь Новгородский (годы правления: 879-912) и Великий князь Киевский (882-912). Известен объединением Северной и Южной Руси, захватом Киева с последующим вокняжением в нём, а также легендарной Русско-Византийской войной 907 г.

Что известно о жизни Олега

Дата рождения Олега неизвестна. Не сохранилось и точных сведений о его происхождении. Согласно одной из версий, Олег был братом королевны Ефанды, любимой жены князя Рюрика. В частности, об этом упоминает знаменитый российский историограф В.Н. Татищев. По данным «Повести временных лет» Олег был соплеменником (или родичем) Рюрика. Некоторые предания о князе можно найти также в скандинавской саге об Одде Орваре, которую, однако, принято считать полумифической.После смерти Рюрика в 879 г. Олег Вещий становится правителем Новгородским, выполняя функции попечителя и регента при малолетнем Игоре Рюриковиче. В 882-м в результате захвата Киева стал княжить в нём. Обстоятельства смерти князя противоречивы, однако наиболее распространённой версией остаётся укус ядовитой змеи, что нашло отражение в знаменитой исторической балладе А.С. Пушкина. По разным данным похоронен на киевской горе Щековица, либо в Ладоге.

Захват Киева и объединение Северной и Южной Руси

882 год ознаменовался для Олега захватом Киевских земель, о чём упоминается сразу в нескольких источниках (в частности, в «ПВЛ» и Никоновской летописи). После взятия Смоленска и Любича в 882-м Олег разработал тайный план действий, в результате которых убил киевских князей Аскольда и Дира. Став Великим князем, перебрался в Киев, поскольку посчитал, что город имеет гораздо более удобное стратегическое месторасположение, чем Новгород. Именно Олегу принадлежат слова «Да будет это мать городов русских». После вокняжения Олега в Киеве произошло фактическое объединение северного и южного центров восточнославянских земель. В последующие три года, князь совершил несколько стратегических военных походов, подчинив себе ряд восточнославянских племён и племенных союзов: древлян (883 г.); северян (884 г.); радимичей (885 г.) В будущем Олег Вещий сосредоточил усилия на дальнейшем расширении территорий, которому посвятил более 25 лет.

Византийская война

Одно из самых известных военных предприятий Вещего Олега – легендарный поход на Константинополь, также известный как Русско-Византийская война 907 года. Согласно летописным источникам (в частности «ПВЛ»), князь отправился на Царьград, заручившись поддержкой дружины, в состав которой входило более 80 тысяч воинов. Для похода было снаряжено около 2 тысяч ладей, а также многочисленная конница. Прибегнув к необычному штурму, Олег взял Константинополь, прибив на его врата собственный щит в знак громкой победы. Стоит отметить, однако, что многие описанные в летописях моменты считаются преданиями и легендами, и установить точный ход исторических событий русско-византийской войны невозможно. Как бы там ни было, результатом похода стало заключение мирного торгового договора 907 года, условия которого были крайне выгодны для Киева (в частности, Русь получила право на беспошлинную торговлю в Византии). В 911 году в Константинополе был заключен новый договор, в тексте которого Олег упоминается как «Великий князь Русский». Таким образом, Олег вошёл в историю не только как один из величайших полководцев времён Киевской Руси, но и как предусмотрительный политик, что нашло отражение в его прозвище (Вещий – способный предугадывать будущее).

Призвание

«Повесит временных лет» гласит, что вместе с Рюриком править древнерусскими землями пришли и его братья. Города между ними были поделены:

- Рюрик был посажен в Новгороде.

- Синеус получил Белоозеро.

- Трувор завладел Изворском.

Братья несли ответственность за порядок в княжествах, занимались сбором дани для содержания войска, вели переговоры, защищали земли от внешних врагов. С их приходом на Руси возобновился порядок, прекратились междоусобицы и деление власти.

К моменту появления варягов, славянские племена уже начинали объединяться. Новые правители смогли ускорить этот процесс. Установив собственную власть, Рюрик объединил большую часть племен и сформировал внутреннюю политику.

В древних летописях описаны разные варианты призвания варягов. Исследователи не исключают, что легенду могли создать печерские монахи, чтобы показать независимость Руси от запада.

Выбери ответ

Предметы

- Русский

- Общество

- История

- Математика

- Физика

- Литература

- Английский

- Информатика

- Химия

- Биология

- География

Классы

- 11 класс

- 10 класс

- 9 класс

- 8 класс

- 7 класс

- 6 класс

- 5 класс

- 4 класс

- 3 класс

- 2 класс

- 1 класс

Древняя Русь

- Как образовалось Древнерусское государство?

- Причины распада Древнерусского государства

- Слои населения Древней Руси

- Принятие христианства на Руси: причины и последствия

- Самое главное о культуре Древней руси

- Литература Древней Руси, дошедшая до наших дней

ЕГЭ по истории

- Кодификатор ЕГЭ с объяснением всех тем

- Перевод первичных баллов ЕГЭ во вторичные. Шкала баллов по заданиям

- Правители от Рюрика до Путина

- Даты всемирной истории для ЕГЭ

- Краткая характеристика всех периодов русской истории

- Демоверсия ЕГЭ с ответами

ОГЭ по истории

- Кодификатор ОГЭ с объяснением всех тем

- Перевод баллов ОГЭ в оценку

- Демоверсия ОГЭ с ответами

- Даты всемирной истории для ОГЭ

Князь Святослав Храбрый: бесстрашный воин и прославленный полководец Киевской Руси

Краткая справка

Святослав Игоревич Храбрый – князь новгородский (годы правления: до 945-969), Великий князь Киевский (945-972). Сын князя Игоря Рюриковича и Ольги. Получил известность в качестве блестящего воина, совершившего множество походов, имевших поистине стратегическое значение для Киевской Руси.

Биография

Точная дата рождения достоверно неизвестна. Согласно Ипатьевскому списку Ипатьевской летописи, Будущий Князь Святослав Игоревич родился в 942 году. В то же время, другие источники утверждают, что дата его рождения приходится на 920-е годы. Будучи единственным сыном Игоря, Святослав формально стал правителем Киевской Руси в малолетнем возрасте после смерти отца во время восстания древлян (если опираться на дату рождения 942 г., на этот момент ему было около трёх лет). Тем не менее, примерно до 961-964 гг. регентом при Святославе была его мать, которая занималась государственными делами и после того, как молодой князь пришёл к власти – по причине того, что её сын большую часть времени проводил в многочисленных военных походах. После смерти матери перенёс собственную резиденцию в Переяславец, распределив княжества между сыновьями. По договору с Византией был вынужден покинуть Переяславец в 971 году. Погиб в 972-м в ходе сражения с печенегами у Днепровских порогов. Истории известны имена трёх сыновей Святослава – Ярополк (был посажен князем в Киеве), Олег и Владимир.

Военные достижения

Если верить легенде, в свой первый поход Святослав отправился в возрасте четырёх лет вместе со своей матерью и её дружиной. При этом малолетний князь открыл сражение против древлян, которое Ольга организовала для того, чтобы отомстить за гибель мужа. Характерно, что князь до конца своей жизни оставался язычником, в то время как его мать крестилась в христианство и предпринимала неоднократные попытки обратить в православную веру также и Святослава. Свой отказ Великий князь мотивировал в первую очередь тем, что военачальник-христианин не будет пользоваться авторитетом у собственного войска.

Покорение Хазарии

В 965 году Святослав вместе со своим многочисленным войском отправился в поход против Хазарского каганата. В результате блестяще спланированной военной операции, государство хазар было разгромлено, а их главный город-крепость Саркел (позже Белая Вежа) был захвачен. Согласно летописцам, при этом Святослав также одержал победу над ясами, касогами и, возможно, волжскими булгарами. Разгромив хазар, киевский князь предпринял попытку окончательно закрепить за собой территории, в частности, хазарскую столицу Итиль, стратегический город Семендер, страну буртасов и город Булгар. Доподлинно неизвестно, включала ли русско-хазарская война один или два военных похода под предводительством князя.

Другие войны Святослава

Война с болгарским царством – 968-969 гг. В ходе битвы под Доростолом весной 968 года русская дружина разбила болгар и захватила множество городов. Оборона Киева от печенегов – 968-969 гг. Война с Византией – 970-971 гг. Заручившись союзом венгров, болгар и печенегов, князь Святослав напал на византийские владения во Фракии и дошёл до города Аркадиополя (расположенного всего в 120 км от Константинополя), где и разыгралось ключевое сражение этой войны. Таким образом, князь Святослав Игоревич вошёл в историю в первую очередь как великий полководец, в то время как внутриполитические дела интересовали его достаточно мало. Начиная с 964 года, князь практически полностью посвятил себя военным походам против сопредельных племён и государств, в то время как государственными делами до самой смерти занималась его мать.

К какому народу относились варяги?

Возникает вопрос, к какому народу принадлежали варяги. Существуют версии, что они были:

- готландцами;

- англичанами;

- норвежцами;

- шведами.

Российские историки относят их к скандинавским народам. Кроме того, есть версии, что варяги – это балтийские славяне, пруссы или финны.

Выбери ответ

Предметы

- Русский

- Общество

- История

- Математика

- Физика

- Литература

- Английский

- Информатика

- Химия

- Биология

- География

Классы

- 11 класс

- 10 класс

- 9 класс

- 8 класс

- 7 класс

- 6 класс

- 5 класс

- 4 класс

- 3 класс

- 2 класс

- 1 класс

ЕГЭ по истории

- Кодификатор ЕГЭ с объяснением всех тем

- Перевод первичных баллов ЕГЭ во вторичные. Шкала баллов по заданиям

- Правители от Рюрика до Путина

- Даты всемирной истории для ЕГЭ

- Краткая характеристика всех периодов русской истории

- Демоверсия ЕГЭ с ответами

ОГЭ по истории

- Кодификатор ОГЭ с объяснением всех тем

- Перевод баллов ОГЭ в оценку

- Демоверсия ОГЭ с ответами

- Даты всемирной истории для ОГЭ

Первый русский князь Рюрик: легендарный воин и правитель

Краткая информация

Великий князь Рюрик – одна из самых загадочных фигур в древнерусской истории. Учитывая то, что первые летописи появились спустя два столетия после его смерти, всё, что известно сегодня – результат исторического анализа устных преданий, византийских хроник и немногочисленных дошедших до нас документов.

Согласно им, Рюрик (годы правления: 862-879) – варяг, первый русский князь, родоначальник легендарной династии Рюриковичей, правившей семь столетий. Именно с начала его правления ведётся отсчёт русской государственности.

Что мы знаем о Рюрике

Год и место рождения Рюрика неизвестны. Согласно «Повести временных лет», в 862 году был приглашён на княжение славянскими племенами и стал княжить в Ладоге (по версии Новгородской первой летописи в Новгороде). После смерти прибывших с ним братьев Синеуса и Трувора присоединил их земли, установив единовластие. Умер в 879 году.

Был женат несколько раз. Самая известная жена – норвежская королевна Ефанда, мать князя Игоря и предположительно сестра Олега.

Рюрик как военачальник

Политика Рюрика строилась на укреплении целостности Новгородского княжества и расширении его пределов. Покорив ряд финских племён, князь сумел выстроить мощную державу, на территории которой проживали десятки этносов. Талантливый военачальник успешно оборонял земли от набегов викингов, от которых в те времена страдала вся Северная Европа. Выстроив оборонительные сооружения в Новгороде, Ростове, Полоцке и других городах, фактически превратил их в недосягаемые для противника крепости.

Вот лишь некоторые упоминаемые в летописях военные походы, совершённые современниками Рюрика с территорий будущей Руси (в частности, Аскольдом и Диром) и датируемые периодом 862-879 гг:

- поход на Константинополь;

- война с древлянами и уличами;

- поход на Византию;

- большая победа над печенегами;

- война с болгарами;

- поход на кривичей;

- поход на Каспий.

Две теории происхождения князя Рюрика

На протяжении столетий обсуждаются разные версии происхождения Рюрика, среди которых преобладают две основные теории.

Норманизм

Норманская теория предполагает, что Рюрик был скандинавским конунгом (верховным правителем). В результате события, известного как Призвание варягов, Рюрик вместе с братьями был приглашён правителем в славянские земли племенами кривичей, чуди, словен и веси. Причиной такого шага стали непрекращающиеся распри и конфликты между славянскими племенами, разрешить которые мог только «пришлый» человек с опытом государственного управления.

В пользу норманской теории свидетельствуют не только русские летописи, но и ряд сохранившихся письменных свидетельств византийских авторов Х столетия. Здесь же можно упомянуть многочисленные археологические свидетельства – предметы скандинавского происхождения, которые впоследствии были обнаружены практически во всех поселениях, а также ранних городах Древней Руси.

Антинорманизм

Приверженцы антинорманской теории считают, что Рюрик был славянином – равно как и народ русь, ставший первой государственной элитой в истории Древней Руси. Впервые славянская гипотеза была сформулирована М. В. Ломоносовым и В. Н. Татищевым, однако впоследствии не получила широкого распространения в русской историографии. К горячим спорам вокруг норманской и антинорманской теорий вернулись лишь в конце XIX-XX столетиях, на протяжении которых обсуждение «варяжского вопроса» неоднократно приобретало явно политические оттенки.

Куда делись викинги?

В первой половине XI века грабительские походы викингов в Западную Европу начали сходить на нет. Скандинавские королевства стали христианскими, на смену родовому строю приходил феодализм, и норманны все больше встраивались в общее течение европейской жизни.

На Руси же варяги быстро усвоили местные обычаи и язык, перестали ассоциировать себя с исторической родиной. Первые русские князья носят скандинавские имена: Рюрик, Олег (Хельги), Игорь (Ингвар). Однако уже сын князя Игоря Старого и княгини Ольги назван по-славянски — Святослав. Получается, что викинги никуда не исчезли, а лишь растворились в славянской среде, оставив немалый след — хотя бы в виде династии Рюриковичей.

Связи Руси со Скандинавией сохранялись и в дальнейшем — это подтверждают, в частности, династические браки. Например, в XI веке киевский князь Ярослав Мудрый взял в жены шведскую принцессу Ингигерд (Ирину). А правнук Владимира Мономаха в XII веке стал датским королем под именем Вальдемар I Великий.

Контакты с Северной Европой резко сократились лишь в результате монголо-татарского нашествия в XIII веке. Гораздо большее значение для русских князей и населения приобрели отношения с ордынским ханом, а не с северо-западными соседями.

Что известно о внешности князей

Византийский историк X века Лев Диакон так описывал внешность своего современника — русского князя Святослава Игоревича: «Умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с густыми бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос — признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерные, но выглядел он хмурым и суровым. В одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена карбункулом, обрамленным двумя жемчужинами. Одеяние его было белым и отличалось от одежды его приближенных только заметной чистотой».

1 / 4

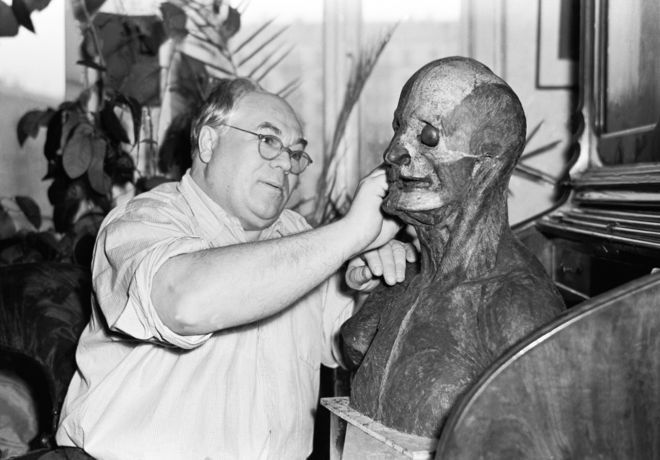

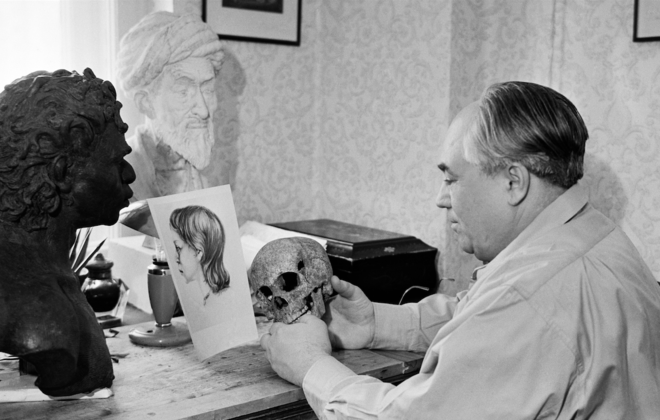

Скульптор-антрополог Михаил Герасимов за работой. 1968 год Олег Кузьмин / ТАСС

2 / 4

Скульптор-антрополог Михаил Герасимов за работой. 1957 год Олег Кузьмин / ТАСС

3 / 4

Скульптор-антрополог Михаил Герасимов за работой. 1955 год Олег Кузьмин / ТАСС

4 / 4

Скульптурный портрет князя Ярослава Владимировича Мудрого, сделанный Михаилом Герасимовым по черепу в 1939 году РИА «Новости»

Интересную параллель описанию Святослава находим на печати его внука Ярослава Мудрого: лицо князя на печати видно плохо, однако выделяются длинные усы, торчащие в стороны. Лицо Ярослава было реконструировано антропологом М. М. Герасимовым, изучавшим скелет князя незадолго до его исчезновения — во время немецкой оккупации кости были вывезены из Киева и предположительно находятся в США. Длинные усы носил и сын Ярослава Святослав, чей облик запечатлен на одном из первых листов «Изборника Святослава», драгоценной рукописи, написанной по его заказу в 1073 году. Изображение внука Ярослава, Ярополка Изяславича, известно нам благодаря Кодексу Гертруды, рукописи, принадлежавшей его матери. Этот князь носил недлинную бороду и короткие усы.

Аверс златника Владимира Святославича. Конец Х — начало XI века

Аверс златника Владимира Святославича. Конец Х — начало XI века

Древняя Русь: история в эпоху викингов, князья и правители, битвы и сражения.

История Древней Руси насчитывает четыре столетия, начиная с 862-го года — года призвания на княжение Рюрика, и заканчивая 1237-м годом — годом начала монголо-татарского вторжения. Государство образовалось на известном торговом пути «из варяг в греки», костяк будущего государство составили славянские племена ильменских словен, кривичей и полян, а также финно-угорские племена чудь и весь. Позже в состав Руси влились и другие многочисленные племена славян, финно-угров и балтов. Заметную роль в становлении и развитии государства Древней Руси сыграли также скандинавы, а точнее их торговые и военные отряды, которые часто встречались на Руси как в роли союзников-наемников, так и в роли противников. Во времена своей наибольшей силы территории Древней Руси простирались от верховьев Вислы с западной стороны до притоков Волги на восточной, от Таманского полуострова на южной стороне до верховье Северной Двины на северной. После начала татаро-монгольской экспансии в XII веке государство распалось на множество независимых друг от друга княжеств, большинство из которых были под зависимостью Золотой орды — так называемый период феодальной раздробленности. Однако этнокультурная общность народа, проживающего на этих территориях, продолжала сохраняться, что позже сильно способствовало объединению русских земель.

Эпохой викингов принято считать период с VIII по XI вв. (с 8 по 11 вв.) — время активных путешествий и военных походов скандинавских племен, известных сейчас под именем викингов. Примерной датой начала этого периода можно считать 789 г., когда был совершен первый поход викингов на Англию, а датой окончания 1066 год — год битвы при Стэмфорд-Бридже. Если говорить о Древней Руси в эпоху викингов, то первые задокументированные свидетельства о русских походов относятся к 860 году (поход на Константинополь), а окончание периода можно связать с окончанием периода правления Ярослава Мудрого (дочь которого была замужем за «Последним викингом» Харальдом Суровым, погибшим в уже упомянутой битве при Стэмфорд-Бридже) в 1054 году.

Авторы Гайдпарка

-

Галина Иванова

Открытое обращение к борцам с коррупцией в сфере ЖКХ

Читать полностью

-

Валерий Советский

Доверяете ли вы нынешней власти в Российской федерации?

Читать полностью

-

Петр Новыш

Сельхозработы горожан в СССР. Кушать нам надо было

Читать полностью

-

Злата Кедрова

Жириновский видит Медведева в качестве председателя Конституционного суда

Читать полностью

-

Sova

Помогут ли QR-коды победить коронавирус?

Читать полностью

-

Витёк Razdolbaeff`f

День в истории. Бархатная революция

Читать полностью

-

Александр Головенко

А вам приходилось закатывать сцены модераторам?

Читать полностью

-

Злата Кедрова

Союз стран ОДКБ — миф или реальность?

Читать полностью

-

bambambigelow

Канадские тюремщики лечили шизофреника дубинками и перцовыми баллончиками

Читать полностью

-

stas shmelev

«Игла Кощея»

Читать полностью

-

Мiкалай Паддубiцкi

Новая маркетинговая атака ОАК с мифом СУ-75: атакован Дубай

Читать полностью

-

Александр Рохмистров

Путин объявляет шах Зеленскому. Дойдет ли дело до мата?

Читать полностью

Как финские и славянские племена выбирали себе новых правителей?

В 50-х годах 9-го столетия варяги взимали дань с племен:

- весь;

- меря;

- чудь;

- кривичи;

- словены.

В 862 году варяги были изгнаны с территорий этих народов, что привело к междоусобицам. Чтобы прекратить внутренние конфликты, финские и славянские племена поняли, что им нужен независимый князь из варягов, к которым они и отправились на поклон в русь. Племена решили заманить новых правителей к себе рассказами о больших территориях, которым нужен порядок. Они были готовы подчиниться варяжским князьям.

На призыв финских и славянских племен откликнулись три брата, которые забрали на новые земли свою родню из руси. Старшему Рюрику досталась Ладога, Трувору – Изборск, а Синеусу – Белое озеро. Варяги назвали эти территории Русской землей.

Ковер, сани и конь: главные атрибуты князя

Древнейшие русские летописи сохранили для нас лишь минимальные сведения об обиходных предметах, которые окружали Рюриковичей в домонгольское время. Зато о вещах, обладавших не только практическими, но и символическими функциями, мы все же можем кое-что в них прочесть.

Великий князь Владимир II Всеволодович Мономах. Портрет из «Царского титулярника». 1672 год

Великий князь Владимир II Всеволодович Мономах. Портрет из «Царского титулярника». 1672 год

Князь на санях — признак тяжелой болезни и смерти

Сани были предназначены не только для зимних путешествий и погребальных процедур. Совершать длинные переезды летом на санях князь мог и при жизни, если ему случалось тяжело заболеть. Оттого столь многозначным и наполненным разными смысловыми оттенками оказывается упоминание Владимира Мономаха о том, что он принимается писать свое «Поучение детям», «седя на санех», — невозможно сказать наверняка, имеет ли он в виду долгие зимние поездки, трудную болезнь, неминуемо приближающуюся смерть, или князь риторически обыгрывает все эти значения.

Конечно, у всякого князя было личное оружие, доспехи, стяг и некие таинственные сокровища, которые он мог хранить, раздавать перед смертью или показывать иностранным послам. При перечислении этих богатств летописец часто упоминает не только привычные золото и серебро, но и поволоки, драгоценные ткани, которые явно ценились не меньше. Праздничное облачение князей, как и оружие, могло передаваться по наследству, а могло и жертвоваться в храмы — к началу XIII века в киевских церквях висели одежды древних князей, которые те оставили «на память собе».

Огромную роль в жизни Рюриковича играл ковер. Дипломатические переговоры и съезды князей подразумевали расстилание ковра и рассаживание на нем основных участников. Отказ или невозможность сидеть с кем-либо на одном ковре были фактически равны невозможности поддерживать дружеские отношения

Умершего князя заворачивали в ковер, и эта процедура была, по всей видимости, важной частью похоронного обряда. Однако обернуть в ковер могли не только покойника, но и тяжело раненного или больного правителя, и здесь нам очень трудно отделить медицинские, практические соображения от соображений сугубо символических.

Столь же двойственным и необходимым для свершения княжеского пути предметом были сани. Значительную часть жизни каждый Рюрикович проводил в дороге, и зимой они были для него едва ли не основным транспортным средством. Независимо от времени года на сани возлагали тела скончавшихся правителей — именно таким образом их зачастую и везли в церковь, а скандинавским их родичам в языческие времена сани клали в погребальные курганы.

Конь был, разумеется, для князя чем-то гораздо большим, чем любой предмет, которым он владел. «Посажение на конь» олицетворяло для маленького Рюриковича начало династической жизни, нередко оно сопровождалось большим съездом гостей-родичей

В бою на героизм коня могли иногда обратить не меньшее внимание, чем на доблесть его хозяина. Молодой Андрей Боголюбский велел с почестями похоронить на берегу реки такого верного спутника, который вынес его с поля битвы и упал замертво

Весь эпизод со смертью Олега Вещего и пророчеством волхва построен, в сущности, на той же очевидной привязанности, которую князь питает к своему коню. Для лучших из них, на которых отправлялись в походы, существовало и особое слово «комонь» — если в муже-дружиннике чтилось мужество, то коня жаловали за «комоньство его».

Состояние

В «Повести временных лет» Ладога названа городом, куда в 862 году был призван на княжение варяг Рюрик. По летописному сообщению, Рюрик «срубиша город Ладогу», то есть, по-видимому, построил крепость. Поэтому, согласно одной из версий русской истории, Ладога (сейчас село Старая Ладога Ленинградской области) была первой столицей Руси: местом княжения Рюрика с 862 по 864 год.

Современные историки спорят о достоверности события. Это вызвано отсутствием точной датировки и обстоятельств, а также самим фактом призвания. Но, несмотря на сомнения, легенда продолжает жить.

Сегодня недалеко от города Изборска находится Труворово городище, названное в честь князя Трувора, правившего здесь до своей смерти. Основание городища датируется VII – XVIII вв. Здесь располагается знаменитый Труворов крест – каменное сооружение в форме креста выше человеческого роста. По преданию, именно здесь находится могила Трувора. Крест является объектом культурного наследия России федерального значения.

Что касается города Белоозера (ныне Белоозерск), то на настоящий момент у ученых нет археологических подтверждений не только о княжении здесь князя Синеуса, но и о существовании Белоозера в принципе.

В 1862 г. Великом Новгороде был установлен монумент «Тысячелетие России», посвященный юбилею призвания варягов. Памятник спроектирован скульпторами Михаилом Микешиным, Иваном Шредером и архитектором Виктором Гартманом. Монумент представляет собой колокообразную фигуру, состоящую из трех уровней. Верхний ярус символизирует православие. Средний ярус состоит из 17 фигур, с именами которых связаны основные этапы становления Российского государства. В центре яруса располагается фигура князя Рюрика. На нижнем ярусе изображены еще 109 образов, олицетворяющих сильнейших представителей русского самодержавия. Памятник является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также в честь двух братьев-варягов Трувора и Синеуса сегодня названы речные круизные теплоходы: российский «Викинг Трувор» и украинский «Вікінг Сінеус». События 862 г. нашли отражение в полотнах великого русского живописца В. Васнецова с одноименным названием «Призвание варягов».

Норманнская теория: как к ней относиться

Дискуссия о роли скандинавов (норманнов) в формировании русской государственности должна рассматриваться в двух плоскостях — научной и идеологической.

С научной точки зрения норманнский вопрос в целом был решен в конце XIX века, когда лингвистами, главным среди которых был великий датский ученый Вильгельм Томсен, было обосновано скандинавское происхождение десятков имен и названий, известных из древнерусских источников и византийских, греческих, описаний Руси: слов «русь» и «варяги», имен Рюрик, Олег, Игорь и т. д. Не подлежит никакому сомнению, что на Руси с VIII века присутствовало значительное число скандинавов. Изучение роли скандинавского компонента в формировании древнерусской культуры продолжается и остается одним из важнейших и актуальных вопросов русской истории.

Однако есть и идеологический вопрос, уходящий еще в XVII век, когда сведениями о скандинавских истоках Руси воспользовались шведские историки для оправдания шведской экспансии в Восточной Европе того времени. Эта трактовка вызвала ответное отрицание всяческой связи Руси и варягов со Скандинавией со стороны российских идеологов XVIII века, самым ярким среди которых был М. В. Ломоносов. К концу XIX века противников норманнской теории практически не осталось, антинорманнизм умер естественной смертью, и его возрождение стало возможным лишь в условиях сталинской диктатуры — оно было вызвано отторжением нацистской пропаганды расового превосходства германцев над славянами. Однако возрождение это было и остается временным и объясняется исключительно вопросами идеологии — научные аргументы антинорманнизма отсутствуют.

Вторая месть Ольги древлянам. Миниатюра из Радзивилловской летописи. XV век

Вторая месть Ольги древлянам. Миниатюра из Радзивилловской летописи. XV век