Пилум

Содержание:

История копья

Hasta

Пилумы (pila, ед. ч. pilum) — метательные орудия, применявшиеся древнеримскими воинами.

Прототип копья недавно был обнаружен при наблюдении за современными обезьянами. Самки шимпанзе в некоторых стаях при охоте на мелких животных систематически использовали острые палки.

Воины-масаи с копьями и щитами. Германская Восточная Африка, 1906-1918 гг.

Простейшее копьё первобытного человека представляло собой прямую обструганную и заточенную палку из твердого дерева длиной примерно в рост человека. Как правило, острие для твердости обжигалось. Древнейшими известными современному человеку образчиками считаются 8 копий из Шёнингена (Германия) возрастом 300 тыс. лет. В Эфиопии в локации Гадемотта (Gademotta) обнаружены копья с каменными наконечниками возрастом 280 тыс. лет. Возрастом 115—128 тыс. лет датируется копьё из Лерингена (de:Lanze von Lehringen) в Германии.

Острога (часто на Руси называемая просто «кол») не имела перевеса к острию и не металась. Обычно она удерживалась двумя руками, так как для достаточной эффективности удара (а при обжиге наконечник приобретал твердость, но утрачивал остроту) на неё надо было наваливаться всем весом.

Подобного устройства копья употреблялись всеми народами до эпохи меди включительно. Колья (или бамбуковые палки с косым срезом) могли выступать в качестве оружия крестьян вплоть до периода средневековья.

Копья стали оснащаться наконечниками из камня или кости в эпоху среднего палеолита. Они разделились на метательные и рукопашные.

Метательные копья долгое время решительно преобладали, так как допускали двоякое применение, — ведь ими можно было и наносить удары. Потому, даже и в век металла, вплоть до перехода к тактике боя в сомкнутых порядках, а у некоторых народов и после, копья оставались универсальными. Характерными примерами в этом плане могут служить древнегерманская фрамея с наконечником из мягкого железа и раннесредневековый франкский ангон.

Воин народа тигре. Абиссиния, XIX в.

Если копье предназначалось как для броска, так и для удара, воин обычно носил два копья, — чтобы, метнув одно, не остаться безоружным. Либо же он ограничивался одним, но снабжал его кожаным ремнем длиной несколько метров, за который копье после броска можно было притянуть обратно.

Однако при переходе к тактике боя в строю стало ясно, что для метания требуется одно копье, а для ближнего боя, — другое. Дело было не в длине или весе, а в балансе. Метательное копье имело центр тяжести, смещённый к наконечнику, а оружие удобнее всего держать вблизи центра тяжести, так что двухметровое копье, приспособленное для метания при использовании в строю, почти не выдавалось бы за линию щитов, зато цепляло бы по ногам три ряда сзади.

Довольно поздно, всего несколько тысяч лет назад, уже при переходе к оседлости кроме метательных и рукопашных, появились копья и ещё одного вида — загонные, в наиболее простом варианте представлявшие собой обычный кол, но довольно толстый (как раз, чтобы охватить рукой) и длинный (до 2 м). Назначением таких копий было отражение нападающего зверя. Загонное копье или, как его чаще называли, рогатину упирали тупым концом в землю, наступали на него ногой и выставляли вперед острие.

Туника для наряда

Перед тем как надевать защитную амуницию, римский воин облачался в тунику. Она была короткой, едва доходила до колен, была сшита из плотного льна. Перед боем ее часто вымачивали в уксусе и высушивали, чтобы она приобрела еще большую плотность. Края коротких рукавов украшались золотой вышивкой, как и нижний подол одеяния. Туника шилась из белой ткани, а на плечи накидывался яркий плащ, чаще всего красного цвета. По сравнению с изготовлением шлема римского легионера пошить тунику несложно. Достаточно приобрести легкую светлую ткань и отмерить двойную длину будущей туники. Мерки снимают от уровня плеч ребенка до колена или немного выше сустава. Сложенную пополам ткань соедините боковыми сторонами вместе и вырежьте по центру стыка горловину. Во время примерки наметьте линию среза боковых сторон и рукавов и отрежьте лишнее. Длина рукавов должна быть короткая, не доходить до локтевого сгиба, а ширину сделайте достаточной, чтобы ткань свободно свисала с плеч.

Края туники с изнаночной стороны стачайте на швейной машине. Приготовьте кант из желтой ткани или золотую атласную ленту, обшейте ею горловину, края коротких рукавов и низ туники.

Плащ сшить еще легче. Приготовьте отрез красной атласной ткани. Длина выкройки должна соответствовать размеру туники. Ширина плаща тоже небольшая, так как он располагается только сзади. Сверху нужно собрать ткань на резинку, можно просто заготовить сразу выкройку в форме трапеции. Верхняя планка равна ширине плеч ребенка. Плащ крепится на большие золотые пуговицы, прикрепленные на наплечных ремнях лорики. Как ее сделать для наряда легионера, расскажем далее.

Рогатина

| Наконечник рогатины. |

Она же — загонное копье. Незнакомые с вопросом люди представляют себе что-то странное о двух длинных остриях, на самом же деле у рогатины всего одно острие, и она не слишком отличается на первый взгляд от классического копья. Основные особенности: толстое древко (так, чтобы только-только обхватить рукой) и, зачастую, небольшая перекладина сразу за боевой частью наконечника. Длина — около двух метров.

Рогатина — оружие изначально охотничье, предназначенное против кабана, медведя и других крупных и опасных зверей. Такое толстое древко нужно затем, чтобы удержать зверя, уперев тупой конец оружия в землю. Перекладина — затем же (а то, чего доброго, зверюга своим весом навалится на копье и доберется до охотника). Выставив острие вперед на атакующее животное, тупой конец заранее упирали, да еще и придерживали его ногой.

На войне рогатина служила оружием против лошадей. Преимущество — все то же: не дает добраться до хозяина. Но всадники вооружились длинными пиками, и пришлось удлинять оружие и пехоте; а следовательно — делать древко тоньше, потому что рогатину в четыре метра не всякий удержит в руках.

В качестве атакующего оружия рогатина неудобна: тяжелая и без противовеса. Метать ее охотнику иногда приходилось, но удовольствия он, скорее всего, не получал.

В играх: практически не встречается. И это глупо, потому что лучшего оружия против многих фэнтези-монстров и не придумаешь. Правила на этот счет в D&D имеются, хотя и очевидно недостаточные.

Копия или подлинник?

Существует версия, что выковал это Копье для своих тайных целей третий первосвященник иудейский, сын первосвященника Елеазара и внук Аарона, маг и каббалист Финеес. Активный общественный деятель, который собственноручно казнил отступников, он славился невиданным даром общаться с силами, которые в те времена именовали богом. Копье на протяжении всей его жизни помогало достигать цели, недоступные простым смертным.

С годами слава могущественной реликвии только росла, и еще больше росло число претендентов на обладание. Его держал в руках Иисус Навин, глядя на рушащиеся стены Иерихона. Царь Саул метнул магический талисман в юного Давида. Ирод Великий, опираясь на Копье, отдал приказ об истреблении невинных младенцев. Потом по воле провидения оно оказалось в руках римского центуриона Гая Кассия, и умерший Христос обрел вечную жизнь.

Легенды гласят, что владели Копьем и римские цезари Диоклетиан и Константин (III — IV века); энергичные короли вестготов, сокрушители Римской империи, такие, как Одоакр (V век); загадочные (серьезно утверждалось, что основатель династии Меровей был рожден от союза женщины с морским чудовищем!), впоследствии прозванные ленивыми, длинноволосые Меровинги, и сам легендарный полновластный объединитель и правитель Европы — Шарлемань.

При этом многие исследователи склоняются к мысли, что миф о Копье был настолько устойчив, что существовали и другие копья, которые объединяла между собой только общая идея. Для нас же история Копья Судьбы начинается 14 июня 1098 года в Антиохии. Ее подробно изложил непосредственный очевидец тех событий, летописец и каноник Раймунд Агиль-ский. Согласно его летописанию, участнику Крестового похода, провансальскому крестьянину Петру Бартоломею несколько раз являлся святой Андрей и указывал место, где было зарыто Копье Судьбы. Он также требовал, чтобы об этом непременно было доложено доблестному рыцарю Раймунду, графу Тулузскому.

Но добраться до графа долго не удавалось, так как дистанция в те времена между сословиями была просто катастрофическая. Одолев в конце концов все имеющиеся преграды и выполнив многочисленные, но непременные условия, группа заинтересованных лиц, помолясь, приступила к раскопкам в соборе Святого Петра. И все произошло, как и было предсказано. Найденное Копье не замедлило продемонстрировать разуверившимся свою чудодейственную силу: неприятельские укрепления стали сдаваться одно за другим крестоносцам, последнее время терпевшим военные поражения. С божественной помощью вскоре пал даже Иерусалим.

Расцвет боевого применения

Копья и пики использовали практически безостановочно во все времена, но наибольшую эффективность они показывали в древности и в эпоху рождения огнестрельного оружия. Огнестрел решил главную проблему копья, невысокую дальность стрельбы или невозможность достать противника на расстоянии.

С XVI века начинают формироваться объединенные построения, где вооруженные аркебузами и мушкетами воины прикрываются пикинерами. Вершиной такой тактики можно назвать терции, испанские полки объединенной копейной пехоты с мушкетерами и вооруженными клинковым оружием воинами.

Кавалерия так же активно использует данный вид оружия. Можно выделить легкие образцы и длинное рыцарское копье. Последние на несколько метров превышали по длине первые и служили для прорыва сквозь вражеский пехотный строй.

Первые, наибольшую известность получившие как казацкие копья, или по-другому пики, служили не только для уколов, но и для фехтования.

Это позволяло так же использовать пику многократно, в отличие от рыцарских копий, часто разламывавшихся в руках. Копье казака в отличие от тяжелых пик регулярной кавалерии было более легким и коротким.

Всего же от развития копья и пики произошли такие виды вооружения как:

- алебарда, пика с небольшим топориком и крюком для стаскивания всадника с лошади;

- длинное копье рыцаря – турнирная пика;

- протазан, копье с широким лезвием и крестовиной для удержания тела на острие;

- рогатина, с более коротким наконечником, нежели у протазана, предназначенная для охоты;

- трезубец и боевые вилы, копье с тремя или двумя наконечниками для возможности обезоружить противника.

Кроме того существовали и эрзац-копья, такие как прикрученные или иным образом закрепленные на длинном древке ножи.

Длинное копье, полученное таким образом, зачастую, использовали для вооружения отрядов ополчения.

Распространение копий

Рассматриваемый вид вооружения годился не только для пехоты. С момента приручения человеком лошади и создании первых прообразов конных воинов можно говорить об их вооружении копьями.

Конечно, вплоть до изобретения стремян об эффективном повсеместном использовании кавалерией копий говорить сложно. В истории есть исключения.

Македонский гейтар, всадник личной охраны Александра Великого, имел на вооружении короткое копье.

Знаменитые катафрактарии, использовавшиеся Парфянским царством и многими государствами Кавказа и Причерноморья, так же использовали копья.

Тактика использования кавалерией копий до стремян была следующая. Конный воин либо зажимал подмышкой копье, либо привязывал его к шее лошади. Использовать копье в конном бою, особенно на большой скорости, что являлось самой эффективной тактикой, было опасно для самого всадника.

Пехота так же не могла обойтись без копий. Важную роль в развитии этого вида оружия играет римская армия. Легионеры впервые получают в качестве основного оружия мечи гладиусы, но копья у них все равно остаются. Они трансформируются в пилумы, тяжелые метательные орудия, используемые перед атакой.

Особенность пилума в том, что наконечник выкован из металла на большую длину. Попадая в защитное снаряжение противника, пилум застревал в нем и гнулся, мешая бойцу противника драться в полную силу. Легионер мог наступить на древко и пригнуть щит к земле.

Стремена совершили настоящую революцию в военном деле. На первый план выходит тяжелая кавалерия, использующая для первого и часто решающего удара копья.

Тактика использования их против всадников состоит в том, что бы первый ряд уперев пики в землю, создав частокол, через который не сможет прорваться лошадь, второй и третий ряды удерживают пики на руках, почти вслепую коля как пехоту, так и конницу противника.

Копейщики по-прежнему составляют основу армий мира. Остается на вооружениии и метательное копье, называемое на Руси сулицей.

Результаты экспериментальной археологии [ править ]

Легионеры с пловой , изображенные на Tropaeum Traiani.

Частично благодаря экспериментальной археологии считается, что конструкция пилума стала бронебойной: пирамидальная голова пробивала небольшое отверстие во вражеском щите, позволяя тонкому стержню пройти и проникнуть достаточно глубоко, чтобы поранить человек, стоящий за этим. Толстый деревянный стержень создавал вес позади пуансона.

В одном описании один из двух железных гвоздей, удерживавших железный вал на месте, был заменен слабым деревянным штифтом, который ломался при ударе, вызывая скручивание вала в сторону. Гаю Мариусу иногда приписывают эту модификацию.

Айил

Омойте копья — жизнь сну подобна,

Омойте копья — ведь сон не вечен…

Айильская боевая песня

| Здесь айилец изображен с дротиком. Такое оружие у них тоже было в ходу. |

Один из самых ярких образов в саге Роберта Джордана «Колесо времен» — воинственный народ пустыни, айил, или айильцы (и ничего страшного, что их идея явственно навеяна фрименами из «Дюны»). Нерушимый обет запрещает айильцам брать в руки меч, и поэтому основное их оружие — легкое копье с наконечником, пригодным не только для укола, но и для рубящего удара, что-то вроде небольшого меча на древке в пару метров или немного поменьше. Читателям этой статьи не составит труда классифицировать айильские копья как протазаны.

Это интересно: причина такого обета у айил — в том, что меч есть оружие, и только оружие, а копье может использоваться для добычи пропитания — то есть для охоты. По аналогичной причине нож, топор и лук для айильца тоже не запретны, а вот булава ими не употребляется.

По некоторым данным, айильцы используют свои копья и для помощи в беге — наподобие посохов. В общем, их техника ближе к восточной, чем к западной, базируется не на строе, а на высокой подвижности.

Кстати, в «Колесе» есть и еще одно любопытное копье — то, которое получил Мэт Коутон в Руидине. На нем выгравированы вороны, а самому Мэту пообещали при этом, в частности, потерю глаза. Если еще добавить, что незадолго до того Мэт приобрел широкополую шляпу — становится ясно, что это все — намеки на бога Одина, ведь это его атрибуты… К чему бы это — узнаем, когда мэтр наконец допишет эпопею до конца.

| Спортивный поединок на копьях |

В играх: пока по миру Джордана была всего одна «коммерческая» игра, Wheel of Time, и айильцев в ней не было. Однако существует еще текстовый Wheel of Time MUD — и не побоюсь утверждать, что он — лучший в своем жанре на сегодняшний день. Кроме того, в скором будущем грядет большой модуль для Neverwinter Nights по миру «Колеса» — «Истинный источник». Надеемся при первой же возможности выложить его на наш диск и описать на страницах журнала.

Что можно сказать в заключение? Хотелось бы надеяться, что в дальнейшем игроки и разработчики уделят чуть больше уважения копьям, пикам и их разномастной родне. Ведь даже князь Игорь, судя по слову о его полку, испытывал непреодолимое желание преломить копье в конце земли половецкой. Нам и подавно не зазорно.

Апуло-коринфские шлемы

Это особая разновидность шлемов с полностью закрытой лицевой частью. Позаимствованы они для амуниции римской армии от греков, однако применялись недолго. Если вы хотите ребенку сделать этот старинный шлем, то внимательно рассмотрите фотографию образца ниже.

Для изготовления поделки лучше воспользоваться белым плотным картоном. Начинается сборка шлема с ободка, как и в первом варианте, однако верхушка его собирается уже не из двух перекрещенных полосок, а из нескольких, заполняющих всю макушку шлема. Забрало вырезают по нарисованному шаблону из двух одинаковых частей. На лицевой стороне они соединяются вместе наклеиванием полоски снизу и сверху заготовки. Останется заклеить всю поверхность серебристой бумагой и прикрепить сзади защиту шеи, которая похожа на козырек полукруглой формы.

Теперь вы знаете, как сделать своими руками наряд легионера для карнавала или театральной постановки.

Нижняя защита

Отдельно для наряда легионера нужно сделать нижнюю защиту. У настоящего воина она была из плотной кожи или металлических пластин. Ребенку можно сделать ее из равной ширины полосок картона или текстиля с заостренными краями, как на фотографии ниже. Они могут располагаться в один ряд и быть равной длины, однако красиво будет смотреться защита в два уровня. Нижние полоски делают большей длины, а второй, верхний ряд – короткими. Можно на каждой детали снизу приклеить кружки или ромбы из желтой или золотистой бумаги.

Сами полоски крепят на веревке или тонкой атласной ленте на поясе, завязав ее на узел сбоку. Изготовить такие детали можно из плотного картона или фетровых листов. Данный материал имеет хорошую насыщенность оттенков, прекрасно режется ножницами и его края не осыпаются. Также на фетр отлично приклеиваются элементы аппликации. Из данного материала можно сшить нарукавники и наголенники, которые сзади на ногах завязываются лентами. Для этого по боковым сторонам сделайте несколько отверстий и вставьте ленту или веревку, закрепите деталь шнуровкой.

На ноги легионеры Древнего Рима надевали кожаные сандалии, а ребенку на праздник можно надеть обычные черные чешки. Как сделать детали костюма, мы уже рассмотрели, а теперь разберемся, как смастерить своими руками шлем легионера. Они бывают разных видов, поэтому и способы их изготовления отличаются кардинально.

Защитный панцирь воина

Как уже упоминалось, лорика римского бойца бывает разного вида. При самостоятельном изготовлении костюма ребенку быстрее всего сделать цельный панцирь, используя либо ткань коричневого цвета (под кожу), либо собрать лорику из плотного упаковочного картона, из такого же потом будем изготавливать своими руками шлем римского легионера. Предварительно измерьте гибким метром расстояние от пояса на спине через плечи до уровня талии спереди. Отмерьте прямоугольник гофрированного картона и по центру вырежьте ножницами круглую горловину.

Потом симметрично начертите контуры боковых сторон и нижней части поделки. Для присоединения панциря настоящего легионера использовались кожаные ремешки с застежками. Для карнавального костюма можно переднюю и заднюю часть поделки укрепить пришитыми широкими резинками коричневого цвета. Для удобства желательно к ним прикрепить липучки. Хорошо будут держаться части наряда лентами, подобранными в тон, которые завязываются по бокам. На правом плече нужно прикрепить степлером кружок картона для удержания плаща. Потом заготовку окрашивают в коричневый цвет и добавляют декоративные элементы аппликацией из желтой бумаги.

Если вы решите сшить лорику из плотной ткани коричневого цвета, то воспользуйтесь выкройкой жилетки с полукруглым вырезом. Ее можно сделать широкой и надевать через голову. Декорируют панцирь воина золотыми эмблемами и вставками.

Описание и находки

Масса пилума мог варьироваться от 2 до 5 килограммов, причем варианты эпохи ранней Республики были тяжелее, чем периода Великой Империи. Характерный железный хвостовик — основная особенность пилума. Оружие имело жесткий наконечник, выполненный в виде пирамиды, который крепился к хвостовику из более мягкого железа. В ходе боев хвостовик мог изогнуться, и оружие приходило в негодность. При ударе в противника (например при броске) такое изгибание хвостовика делало оружие бесполезным для противника (то есть противник не мог использовать его против его же владельца, бросив пилум обратно). Вторым вариантом было застревание пилума в щите противника, что при изгибе хвостовика так же создавало сложности в его извлечении из щита, что заставляло противника либо долго его вытаскивать, либо вообще бросать щит. Даже если хвостовик не изгибался, пирамидальное навершие все равно прочно застревало в щитах. В виду того, что пирамидальный наконечник пилума был шире остальной части хвостовика, после проникновения в доспех врага, копье могло достаточно свободно перемещаться в отверстии в доспехе/щите, что давало возможность заколоть неприятеля. Длина хвостовика и глубина проникновения обуславливали сложность изъятия застрявшего копья из щита, а тяжесть древка тянула соперника к земле, заставляя и вовсе избавляться от щита.

Легионер с пилумом

Пилумы делились на две категории: тяжелые и легкие. Исторические иллюстрации свидетельствуют о том, что на некоторые “модели” оружия утяжелялись свинцовыми шариками для увеличения пробивной способности, при этом археологические образцы данной конструкции не обнаружены. Недавние эксперименты показали, что дальность поражения пилумом является расстояние примерно 30 метров, при этом эффективная дальность до 15-20 м.

Важной особенностью пилумов этого времени является исчезновение широких и плоских наконечников, распространённых ранее. Пирамидальная форма наконечника свидетельствует об усилении значения бронебойной функции оружия, удар которого должен был насквозь пробивать деревянный щит и облачённого в доспехи щитоносца

Эффективное выполнение этой задачи напрямую оказывается связано с прочностью соединения металлической и деревянной части оружия. Это заставляет усомниться в достоверности рассказанного Плутархом анекдота о том, что Марий якобы придумал заменять железную заклёпку, при помощи которой хвостовик пилума соединялся с древком, на деревянный гвоздь. При попадании пилума в щит противника гвоздь ломался, и оружие выходило из строя, так что его нельзя было метнуть обратно.

Удар пилума обладал высокой пробивной силой, перед которой не мог устоять ни щит, ни панцирь. Английский историк Питер Коннолли в 1998 и в 2002 годах провёл серию испытаний с несколькими современными репликами этого оружия. Тестировались тяжёлые пилумы с широким наконечником типа Таламоначчо (1,280 кг) и модель с наконечником пирамидальной формы типа Рениеблас (1,710 кг), а также ряд более лёгких моделей пилума типа Шмихель (1,110 кг) и лёгкого дротика (0,230 кг). При испытании дальности броска лучшие результаты выглядели следующим образом:

Таламоначчо — 34,8 м;

Рениеблас — 33,7 м;

лёгкий дротик — 54,5 м.

Следующий тест был на проникающую способность. В качестве мишени использовался лист трёхслойной фанеры толщиной 11 мм. Дротик не пробивал фанерный щит, при ударе его острие всегда сгибалось. Тип Таламоначчо со своим широким треугольным наконечником также не сумел пробить фанерный щит. Тип Рениеблас пробивал фанеру насквозь, при этом, как замечает автор испытаний, его было очень трудно вытаскивать — края пробоины смыкались вокруг него. При падении на землю железный стержень пилума слегка изгибался, в соответствии с описаниями повествовательных источников.

Устройство пилума

Состоит дротик римского легионера из древка с длиной от 60 до 100 см и наконечника. Характерной особенностью пилума является то, что древко и наконечник были практически одной длины. Именно такое устройство орудия лишало противника шанса отрубить воткнувшийся в щит наконечник пилума.

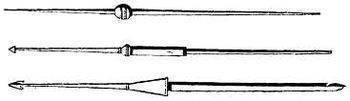

Пилум

Наконечники пилума

Пилум Разновидности пилума

Вытащить его из щита мешали зазубренные ребра треугольного наконечника. Тонкая металлическая часть римского дротика (до 1 см) легко входила в дерево щита. Не меньшей эффективностью обладал наконечник пирамидальной формы без зазубрин.

Средний вес орудия составлял от 2 до 4 кг в зависимости от материала изготовления. Как правило, использовали железо, а не дорогостоящую сталь. Большой вес и лишал противника маневренности.

Закрепляли наконечник на древке двумя способами:

У многих пилумов второго типа на плоской части загибали края, чтобы не воткнуть ее, а охватить древко. Так наконечник лучше прилегал. Сделать это простое оружие, которое вызывает восхищение своей эффективностью, не сложно и в домашних условиях.

В эпоху Цезаря стали появляться подвиды пилума. У него в разные стороны менялась длина наконечника, что позволяло производить дротики легкие и тяжелый (до 5 кг).

В период военных реформ, проведенных военачальником Гаем Марией, обратили внимание на то, что копье при ударе сгибалось не всегда. Это приводило к тому, что противник мог воспользоваться оставленным на поле боя римским пилумом

Было решено поменять одну из заклепок на деревянный штырек. Он при ударе всегда ломался, боковины же плоской части не загибались.

Тяжелые пилумы эпохи Цезаря получили древко, сужающееся к концу. Ударная сила такого римского дротика увеличивалась с помощью тяжелого, круглого противовеса. Он размещался в месте соединения с наконечником.

С началом упадка Римской Империи и уходом легионеров, пилум уступил свое место легкому спикулуму, однако, многие исследователи склоняются к тому, что поменялось только его название. Исчезновение пилума словно стало началом эпохи тяжелой кавалерии, вооруженной длинными копьями. Эпоха пехоты подошла к своему закату.

Броня конечностей

Manica

С ранних имперских времен до после падения Западной Империи некоторые войска носили сегментированные доспехи на одной или обеих руках. Manica впервые был использован гладиаторами , и это было сделано либо из мягкой ткани или перекрывающихся металлических листов. На гравюрах, посвященных дакийским войнам, римские легионеры изображены в маниках .

Greave

Наголенники из листового металла, защищающего ноги, широко использовались в ранней республике и некоторыми войсками в императорской армии. Ранние римские легионеры носили единственную наголенник на левой ноге, которая была более открыта под щитом, как это было в моде в италийских культурах.

Историческая справка

Точно неизвестно, когда и при каких обстоятельствах римляне впервые начали использовать пилум. Известно, что использовался он ещё до 4 в. до н.э., по одной из версий он мог быть позаимствован у самнитов, сабинян, или этруссков, имевших отдалённо похожие на пилум дротики для рыбной ловли. Так или иначе, римская армия использовала пилумы, изначально, по всей видимости, вооружая ими лишь велитов (легковооруженных и мобильных воинов) и гастатов (тяжеловооруженных воинов).

Во времена реформ полковадца Гая Мария (157 — 86 гг. до н.э.), целью которых была реорганизация легионов, изменилось и назначение скутума — теперь его носили все легионеры, соответственно претерпела некоторые изменения и тактика боя, и само строение пилума. Впоследствии пилум претерпевал некоторые незначительные изменения, в основном касавшиеся способа крепления наконечника к древку, изменения веса, и мягкости металла, из которого изготавливались наконечнники. Считается, что каждый легионер нёс с собой два пилума, различных по весу.

К закату Римской Империи пилум постепенно уходит с вооружения легионов, заменяясь более лёгким спикулумом, если верить Вегецию.