Холодное оружие эпохи древней руси

Содержание:

Меч ─ символ воинской доблести и славы

Меч, на протяжении многих веков являвшийся основным оружием российского воина-дружинника, служил в то же время символом княжеской власти и был своего рода эмблемой военной славы России. Неслучайно его культ сохранился даже после того, как холодное оружие было повсеместно вытеснено огнестрельным. Достаточно вспомнить, что многие знаки военной доблести наносились именно на клинках и эфесах.

Своё символическое и отчасти сакральное значение меч не утратил и в современном мире. Достаточно вспомнить знаменитую фигуру Воина-освободителя, созданную скульптором Е. В. Вучетичем и установленную в берлинском Трептов-парке. Важнейшим её элементом является Меч Победы. Он же фигурирует и в другой работе скульптора ─ фигуре Родины-матери, являющейся центром мемориального ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде. Эту работу Е. В. Вучетич создал в творческом содружестве со своим коллегой ─ Н. Н. Никитиным.

Кистень

Гири кистеней

Кистень — легкое (100—250 г) и подвижное оружие, позволяющее нанести ловкий и внезапный удар в самой гуще тесной схватки. На Русь кистени пришли в X веке, как и булавы, из областей кочевого Востока и удерживались в снаряжении войска вплоть до конца XVII века. Кистень, как и нож, был и мужским, и женским оружием, и применялся как простым народом, так и князьями. Причём они были распространены и на юге, и на севере Руси. На период до XIII века найдено около 130 ударных грузов. Поначалу преобладали костяные, но вскоре они практически полностью были вытеснены металлическими. Они были сделаны из железа, бронзы (нередко налитой свинцом) или меди. Отличались разнообразием форм.

- Костяные грузы, обычно вырезанные из рога лося, были сферической или яйцевидной формы, массой 100—250 г. Они составляют около 28 % находок и бытуют до XIII века, но уже после XI встречаются редко.

- Шаровидные или грушевидные металлические гири нередко снабжались выступами для усиления поражающего действия. Они делались из железа, или из бронзы, иногда заливались свинцом. Гладкие и гранёные гири датируются второй половиной X—XIII веками. Их вес колебался от 63 до 268 г. С XII века появляются грузы с горошковидными выпуклостями, массой 120—235 г. Иногда же сферические гири делался с валиками, в том числе спиральными. Всего этот тип составляет около 36 % находок, то есть он был основным, а число гирь с выпуклостями и без них примерно равно.

- Грушевидные уплощённые, отлитые из бронзы и залитые свинцом, украшались чернью. Они найдены только на юге, в основном, в Киевской области. Они имели вес 200—300 г и датируются XII—XIII веком, составляя до 16 % находок. Близкими являются круглые, уплощённые гири, которые появились немногим раньше и были менее распространены.

Существовали и более сложные формы, но встречались они редко.

- Ударный груз в виде железного (реже медного) куба со срезанными углами, на каждую грань которого напаян крупный шарик — такие производились на Руси в XII—XIII веках, и составляют всего лишь 5 %. Их вес составлял около 200 г.

- Бронзовый груз с 5 массивными и 8 малыми шипами — такие похожи на 12-шипные булавы, но отличаются шаровидными окончаниями больших шипов.

- Железные биконические грузы — их нижняя часть представляет собой полусферу, а верхняя — конус с вогнутыми образующими.

XVII век

Изобретение муштры

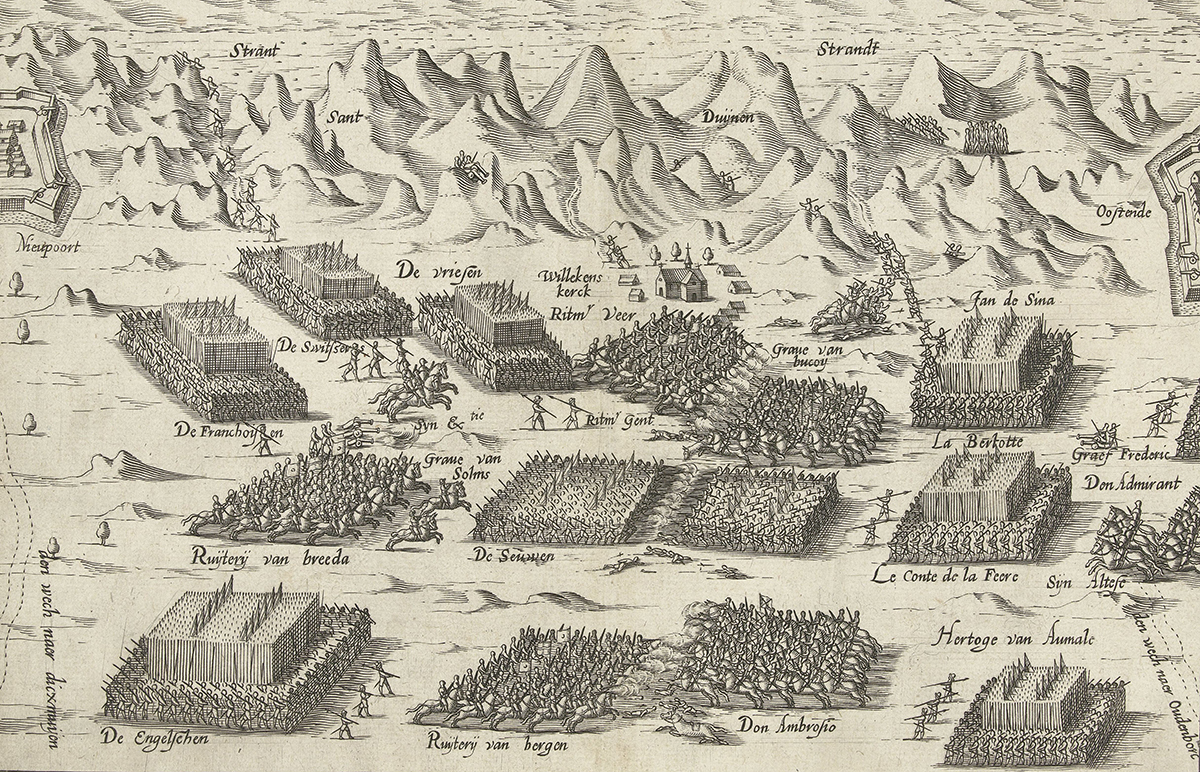

Битва у Ньивпорта 2 июля 1600 года. Гравюра неизвестного художника. 1600–1605 годы

Битва у Ньивпорта 2 июля 1600 года. Гравюра неизвестного художника. 1600–1605 годы

Одним из важнейших нововведений в управлении армией, во многом создавшим ее в том виде, в каком мы ее знаем, стали разработки Морица Оранского — правителя Нидерландов с 1585 по 1625 год. Он впервые подошел к военным действиям как к набору элементарных приемов, которые должен совершать солдат. Результатом его разработок стала разбивка армии на систему небольших подразделений, таких как взвод и рота. Все подразделения должны были четко отрабатывать выполнение команд по построению и постоянно проводить занятия по строевой подготовке и обращению с оружием — фактически именно тогда была изобретена муштра. Солдаты должны были довести до автоматизма все движения по перестроению своих подразделений, которые могут применяться в бою. Точно так же методично обрабатывались и приемы обращения с мушкетом, также четко описанные Морицем Оранским с точки зрения практичности и эффективности. Результатом нововведений стало появление совершенно особого военного механизма. Солдаты, включенные в этот механизм, четко и безукоризненно выполняли любую команду, а доведенные до автоматизма движения позволяли сохранять боевые порядки даже под огнем противника. Как и всякая автоматизация с четко разработанным протоколом действий, она привела к изменению отношения к воинскому ремеслу — фактически система, созданная Морицем, давала ощущение, что при помощи жесткой муштры сделать солдата можно из любого «человеческого материала».

Во второй половине XVII века книга Оранского попала в Россию, где стала толчком для появления полков иноземного строя, а позже для военной реформы Петра. Идеал армии, в которой солдат прежде всего инструмент для выполнения четких приказов командира, фактически продержался до конца XVIII века.

VII век до н. э.

Искусство боевого строя

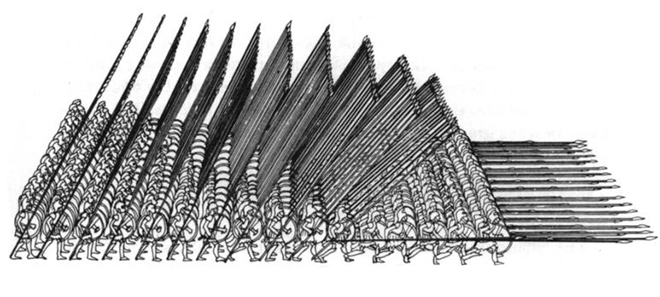

Македонская фаланга. Современная иллюстрация

Македонская фаланга. Современная иллюстрация

Когда доспехами и тяжелым оружием стало возможно обеспечить большое количество боеспособных мужчин, появилась особенная потребность в организации и управлении подобными вооруженными массами. Именно в это время появляются особые типы боевого построения вроде греческой

фаланги Фаланга — боевой порядок (строй) пехоты в Древней Македонии, Греции и ряде других государств, представляющий собой плотное построение воинов в несколько шеренг. Слово «фаланга» встречается уже в «Илиаде».. Впервые этот тип строя, представлявший собой плотные шеренги тяжеловооруженных воинов, выстраиваемых в несколько рядов, появляется в VII веке до н. э. в Спарте. Поддержание подобного боевого порядка само по себе становилось залогом победы против войска, не имеющего подобной организации. Многие воинские метафоры вроде «чувства локтя», как считается, имеют своим истоком именно построение фалангой (где боец действительно чувствовал локти соседей по шеренге). Победой римские легионы также были обязаны сложной системе построений, позволяющей совершать маневры и перестраивать порядки во время боя, и твердой выучке бойцов, осознающих необходимость поддержания строя.

Вооружение славян

На первый взгляд кажется, что в отношении вооружения древние славяне до самого конца языческого периода были крайне бедны. В славянских погребениях IX и XI веков оружие встречается очень редко, к тому же в ряде древних сообщений о славянах говорится так, как будто у них вообще не было оружия. Иордан характеризует славян IV века как armis despecti.

Однако, вопреки этому, мы знаем, что вся история расселения славян часто свидетельствует о больших боях, а также и история первых веков после поселения славян в новых исторических местах жительства полна больших и часто победоносных боев с тюрко-татарами, греками и германцами. Кроме того, имеется ряд других исторических сообщений, которые говорят о многообразном военном снаряжении славян, да и уже известное нам высказывание Иоанна Эфесского от 584 года, что славяне научились вести войну лучше римлян.

Противоречие между вышеприведенными сообщениями и данными археологии, с одной стороны, и всем историческим развитием, с другой, только кажущееся и легко объяснимо.

В древности славяне действительно были мало и плохо вооружены. Когда они вышли со своей прародины, у них почти не было оружия, по крайней мере металлического; все оно ограничивалось небольшими луками со стрелами, остроконечными копьями из твердого дерева и щитами, деревянными, сделанными из прутьев или кожаными. Такими их изображают еще древнейшие авторы. Поэтому для готов III и IV веков они были armis despecti; точно так же характеризуют их оружие историки VI—VIII веков, часть которых встречалась со славянами лично: Прокопий, Маврикий, Лев VI, Иоанн Эфесский, Михаил Сириец, Павел Диакон, — а также древний источник, использованный Ибн Русте и Гардизи.

Но если это вооружение было недостаточным в III—IV веках нашей эры, то уже в последующие столетия славяне сумели его развить и усовершенствовать по германскому, римско-византийскому и восточному образцам, что ясно видно из дальнейшего описания. Нельзя представить себе, чтобы у них оставалось прежнее несовершенное вооружение, если Иоанн Эфесский при описании нападений славян на Грецию говорит, что они научились вести войну лучше римлян, и если мы вспомним, какая военная техника уже тогда использовалась славянами.

Итак, очевидно, что если сначала славяне действительно были плохо вооружены и оружие их было несовершенным, то к концу языческого периода — к Х-ХІ векам — это относиться уже не могло. К тому времени славяне уже многое заимствовали у германцев, римлян и народов Востока. Копье, лук и щит оставались еще, правда, характерным славянским оружием, но наряду с ними появились меч, кинжал, сабля и защитное вооружение (панцирь и шлем), что будет детально освещено в дальнейшем изложении. Поворот произошел в X и XI веках (на Балканском полуострове еще раньше), и сообщения того периода рисуют уже другую картину, чем вышеприведенные древние сообщения.

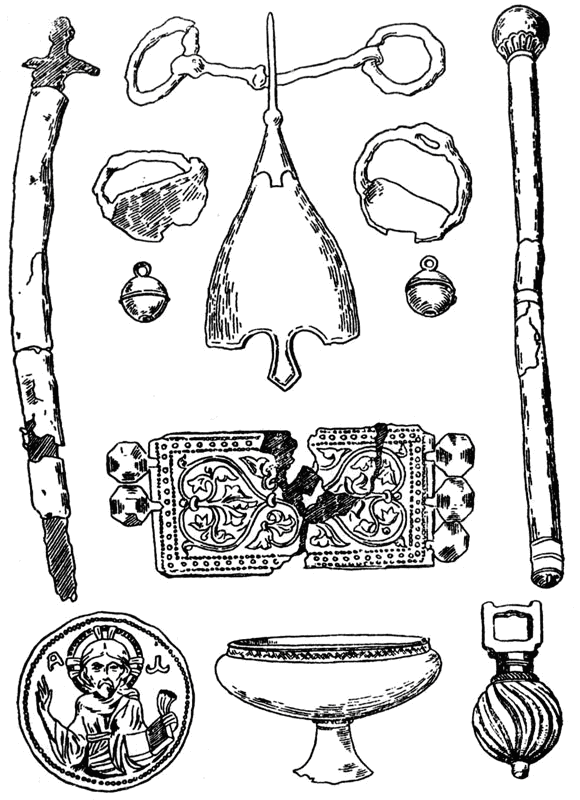

Вооружение русского воина из погребения X века,

Вооружение русского воина из погребения X века,

открытого в Таганче близ Канева (по Хойновскому)

И если все же в славянских погребениях X и XI веков редко встречаются предметы вооружения, то это объясняется другим обстоятельством. В те времена повсюду, а главным образом там, где христианство было введено римской церковью, в могилы перестали класть погребальный инвентарь, а следовательно, и оружие. Карл Великий в 785 году запретил языческие погребения во Франкской империи, впоследствии его примеру последовал весь славянский запад, а также и на востоке вскоре отказались от древнего обычая могильных приношений. Погребения христианских воинов в полном вооружении встречаются только как исключение, например погребения из Таганчи у Канева или у Колина в Чехии. Хотя мы встречаем иногда целые большие германские кладбища Меровингской эпохи лишенными оружия, никто не сомневается в том, что германские воины V-VII веков были хорошо вооружены.

автор статьи Л. Нидерле

Литература

- Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Вып.1. Мечи и сабли IX-XIII вв. (САИ. Вып.Е1-36). — М-Л: Наука, 1966.

- Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX—XIII вв. (САИ. Вып. Е1-36). — М-Л: Наука, 1966.

- Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Вып. 3. Доспех, комплекс боевых средств IX—XIII вв. (САИ. Вып. Е1-36). — Л.: Наука, 1971.

- Кирпичников А. Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-XIII вв. (САИ. Вып. Е1-36). — Л.: Наука, 1973.

- Колчин Б. А. Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси (домонгольский период) // МИА. № 32. — М.: Издательство Академии Наук СССР, 1953.

- Кулинский А. Н. Русское холодное оружие. — СПб.: ООО «Изд-во “Атлант”», 2005. — 584 с.

Мечи

Меч

У восточноевропейских народов, как и у народов Западной Европы, одним из основных видов клинкового оружия являлся меч, используемый феодальной знатью. Условно они подразделяются на две основные группы — каролингские и романские. Мечи каролингского типа относятся к периоду IX — первой половины XI веков. Находки подобных мечей, а обнаружено их в общей сложности немногим более 100 экземпляров, сконцентрированы в нескольких регионах Древней Руси: в Юго-Восточном Приладожье, в некоторых районах Смоленщины, Ярославля, Новгорода, Чернигова, Киева, в Днепре у острова , но встречаются и в других областях. Как правило, клинок состоял из стальных лезвий, наваренных на металлическую основу. Эта основа чаще была железной, но не всегда. Она могла состоять, например, из трёх стальных пластин; из двух стальных пластин на железной сердцевине; быть цельностальной; из двух дамаскированных пластин на железной сердцевине. Встречались и дешёвые цельножелезные цементированные мечи. В среднем их длина составляла около 95 см, а масса достигала 1,5 кг. Рукоять состояла из перекрестья, навершия и стержня, по конструкции которых можно классифицировать находки. Мечей XI—XIII веков найдено около 75. Это связано с тем, что постепенно их перестали класть в захоронения. Они стали меньше предшествующих мечей: средняя длина до 86 см и масса около 1 кг. Становится уже дол. Упрощается и технология. Вместе с тем известны и тяжёлые мечи, до 2 кг и 120 см. Рукоятки некоторых мечей X-XI в. украшались . В целом, мечи, используемые на Руси, особо не отличаются от бытовавших в других странах Европы. К тому же выделяются напротив лёгкие и более удобные для конного боя мечи. Если мечи были, в основном, рубящим оружием, то в XIII веке важным становится колющее действие. Мечи импортировались из Западной Европы, а точнее — из Каролингской империи. Однако многие рукояти к ним делались на Руси.

Существовало и местное производство самих клинков, однако оно было крайне незначительно. Известно два артефакта с русскими подписями. Первый — меч из Фощеватой (близ Миргорода), датируемый 1000—1050 годами, на доле которого дамаскированной проволокой наведена кириллическая надпись — с одной стороны «коваль», с другой — «Людоша» (эта надпись нечёткая, есть и другие варианты, в частности «Людота»). Общая длина меча — 85,7 см, клинок 67,9 см, его ширина 4,9—3,8 см. Бронзовая рукоять выполнена в скандинавско-прибалтийском стиле. Второй меч был найден в Киевском уезде, датируемый серединой X века. Сохранился он плохо, только обломок клинка 28 см и шириной 5,3 см и перекрестье рукояти длиной 9,3 см. Перекрестье украшено медной и серебряной проволочной инкрустацией. С одной стороны клинка — кириллическая надпись «Слав», полностью не сохранившаяся по причине сломанного меча, она представляла собой имя кузнеца-изготовителя (как и Людоша). С другой стороны — неизвестные, загадочные символы. Есть ещё несколько мечей, рассматриваемых, как, возможно, древнерусского производства. Однако их число по сравнению с импортом крайне мало, почему — неизвестно. Мечи типа А-местный производились в одном из ремесленных центров Древней Руси.

Меч ─ это колющее или рубящее оружие?

Так представлен меч в былинах, а что же о нём могут поведать современные историки? Прежде всего следует опровергнуть распространённое заблуждение о том, что наиболее древние славянские мечи являлись исключительно рубящим оружием и на концах имели не острие, а закругление. При всей абсурдности такой точки зрения, она оказалась на удивление живучей. Люди старшего поколения, очевидно, помнят, что прежде даже в иллюстрациях к изданиям народных былин мечи славянских богатырей изображались, как правило, округлыми на концах.

В действительности, это противоречит не только результатам научных исследований, но просто здравому смыслу, поскольку техника фехтования предполагает не только рубящие, но и колющие удары. Это вполне объяснимо, поскольку панцирь или любой другой доспех проще проткнуть, чем разрубить.

Ниже будет отмечаться, что первые наиболее распространённые мечи древних славян (каролингские) были завезены из Западной Европы, где они производились по образцам, использовавшимся в Древнем Риме. Таким образом, русские и древнеримские мечи находились хоть и в отдалённом, но всё же «родстве», что даёт право предполагать в них некую общность.

В связи с этим уместно будет вспомнить древнеримского историка Тацита, который в описании боевых действий неоднократно подчёркивал преимущества именно колющего удара, более стремительного и требующего для своего исполнения меньше пространства. В исландских же сагах есть упоминание о том, как воины кончали жизнь самоубийством, бросаясь на острие меча.

И хотя в отечественных летописях описание славянских мечей отсутствует, поскольку главной задачей этих документов было освещение общего хода исторических событий, без излишней детализации, есть все основания полагать, что оружие наших предков было во многом идентично тому, которое применялось тогда в Западной Европе, а ещё раньше — в Древнем Риме.

Насаждение колющей насадки на ручку

Правильное выполнение инструкций по насадке, приведёт к отличному результату:

Проушину колющей части необходимо подогнать под верхнюю часть рукоятки топора, лишняя часть древесины легко уберётся при помощи ножа.

Сделать метку на топорище, где будет заканчиваться колющая часть. Для этого нужно поместить рукоятку лёжа, во избежание допущения неточностей. Полученный отрезок разделить пополам, сделать соответствующую метку.

Держа топорище, стоя, необходимо сделать пропил до второй отметки. Делается это ножовкой по металлу и используется для клина.

Положив на стол доску, необходимо поставить на неё колющую часть, расположенную вверх ногами. Далее следует надеть эту часть на рукоятку и медленно начать постукивать им об доску.

Периодически нужно менять способ постукивания от колющей части, к постукиванию топорищем.

Как только колющая часть войдёт в проушину, необходимо поставить топор вертикально и вставить деревянный клин. Ножовка по металлу поможет отпилить все не нужные материалы, которые в результате насадки окажутся сверху.

В конце на рукоятку наносится масло, и изделие хорошенько высушивается. Правильность выполнения, можно сравнить с фото топора на дачу, размещенным ниже.

Копья

Наконечники копий и стрел, стремя

Копья также были древним и распространённым оружием. Сведения об их военном использовании относятся ещё к VI веку. Их существовало несколько видов, а наконечников найдено около 800. Маленькие метательные дротики — сулицы, использовались и для нанесения колющих повреждений. Можно выделить следующие типы наконечников копий:

- Ланцетовидное, ромбическое в сечении перо, плавно переходящее во втулку. Связаны с северным (скандинавским) влиянием. X—XI века.

- Ромбическое, с гранью на лезвии. Встречались очень редко. IX—XI века.

- Широкое удлинённо-треугольное перо, в сечении ромбическое или заострённо-овальное; массивная втулка. Очень распространённый тип. Форма наконечника в данных пределах была различной, и иногда он был довольно широкий, а иногда — наоборот, и подобное копьё напоминало пику (со временем преобладают именно узкие наконечники).

- Перо продолговато-яйцевидной формы со скруглёнными плечиками, плавно переходящими в невысокую втулку.

- Перо лавролистной формы. Сюда входят рогатины — массивные копья, вес которой составлял 700—1000 г (при весе обычного копья 200—400 г). Распространяются с XII века.

- Перо в виде четырёхгранного стержня, в сечении ромбического, квадратного, или, реже, в виде равноконечного креста. С воронковидной втулкой. Это были пики. До XI—XII века они были вторым по распространённости, после удлинённо-треугольного типа, а затем превзошли его. Древнейшие находки относят к VIII веку.

- Вытянуто-треугольный наконечник с черешком. Появляются около VI века, в XI выходят из употребления.

- Копья с двушипным пером (гарпуны), два острия были направлены назад, чтобы обеспечить застревание наконечника в теле. Скорее всего, предназначались для охоты.

- Копья с ножевидным наконечником. Встречались довольно редко.

Хотя наконечники копий нередко ковались цельностальными (изредка цельножелезными), часто встречались и более технологичные образцы. Так, применялись наконечники из железной основы, на которую наварены стальные лезвия; а также копья с многослойным пером, вваренным во втулку; реже — цементированные наконечники.

Топор

Секира (топор) X-XIII вв. Современная реконструкция.

Топоры

Топоры

Весьма распространенным оружием был топор. На территории Древней Руси их найдено около 1600. Они применялись славянами издревле, а, как оружие, письменными источниками упоминаются ещё в VIII веке. Вопреки распространенному мнению, тяжелые рабочие топоры, предназначенные для рубки леса и обработки древесины, в бою не применялись, ввиду их большого размера и чрезмерной тяжести. Можно выделить три группы:

- Специальные боевые топорики-молотки, с украшениями, характерные по конструкции и небольшие по размеру.

-

Боевые топоры — универсальные инструменты похода и боя — напоминали производственные топоры, но были меньше их.

- Небольшие узколезвийные топорики с вырезным обухом и верхними и нижними щекавицами — исключительно военного назначения. Применялись до XII века.

- Топоры с оттянутым вниз полотном, двумя парами боковых щекавиц и удлинённым вырезным обухом; были наиболее массовым типом. Возможно, имеют русское происхождение, распространились в конце X века; в XII—XIII их конструкция упростилась за счёт замены щекавиц на мысовидные выступы с тыльной стороны обуха.

- Бородовидные топоры с вырезом, опущенным лезвием, прямой верхней гранью и боковыми щекавицами с нижней стороны обуха. Имеют североевропейское происхождение. Применялись с X по XII века. До XIII века применялись также похожие топоры с двумя парами щекавиц, а в XIII — вовсе без них.

- Норманнские секиры с широким лезвием.

- Узколезвийные топоры, с боковыми щекавицами, праобразцы которых в Восточной Европе относятся к первой половине I тысячелетия н. э.. Они более свойственны финно-уграм, чем славянам, и имеют, преимущественно, бытовое назначение — число боевых среди них крайне мало.

- Широколезвийные секиры, хоть и встречались, но редко, и отмечены в XI веке. Они являются предшественниками бердышей.

- Рабочие топоры, более тяжелые и массивные, на войне, вероятно, применялись редко.

Боевые топоры от общего числа составляют более 570. Обычные размеры топоров первых двух групп: длина лезвия 9-15 см, ширина до 10—12 см, диаметр обушного отверстия 2—3 см, вес до 450 г (топориков-чеканов — 200—350 г). Рабочие топоры заметно крупнее: длина от 15 до 22 см (чаще 17—18 см), ширина лезвия 9-14 см, диаметр втулки 3—4,5 см, вес обычно 600—800 г. Топорики-чеканы отличались тем, что с обуха были снабжены небольшим молотком. Они пришли с юго-востока, а число находок — чуть менее 100. Они отличались треугольным, реже — трапецевидным лезвием. Возможно, русское происхождение имеют наиболее массовые топоры с боковыми щекавицами, а зачастую и оттянутым вниз лезвием, и удлинённым вырезным обухом. Применялись также секиры северного типа, со скруглённым лезвием. В общем, арсенал используемых топоров был очень разнообразен. Топоры делались из стали, и нередко отличались наварным лезвием. Длина рукояти в среднем составляла около 80 см.

Лук

Наконечники стрел

Лук со стрелами, важнейшее оружие, которое широко употреблялось на Руси. Практически все более или менее значительные битвы не обходились без лучников и начинались с перестрелки. Если наконечников стрел найдено несколько тысяч, то арбалетных болтов лишь около 50. В основном применялись качественные сложные луки. Обычно они состояли из двух плеч, прикреплённых к рукояти. Плечи склеивались из разных пород дерева, обычно из берёзы и можжевельника, склеенные чрезвычайно вязким рыбьим клеем. Их длина обычно была более метра, а форма близка к М-образной, с плавными перегибами. Довольно широко применялись и более сложные луки, одним из элементов которых были костяные накладки, иногда и китовый ус. Самострелы были известны на Руси по крайней мере с XII века, но широкого боевого применения не получили, так как не выдерживали конкуренции с мощным сложным луком ни по эффективности стрельбы, ни по скорострельности. Их луковища иногда делали, как и луки, композитными. XIII веком датируется поясной крюк для натягивания тетивы арбалета из Изяславля. Диск из Вщижа, ранее ошибочно принятый за шестерню механизма натяжения арбалета, в действительности использовался для нанесения узоров на глиняную посуду. Тетивы обычно изготавливались из хорошего шёлка или сухожилий и отлично подходили для влажного и прохладного климата. Иногда тетивы изготавливали из «кишечной струны» – особым образом обработанных кишок животных. Были и тетивы из сыромятной кожи, должным образом обработанная, такая тетива позволяла стрелять из лука и во влажную погоду. Для стрельбы из луков использовались различные стрелы — бронебойные, срезни, томары и другие. Вопреки распространенному мнению, зажигательные стрелы почти не применялись. Средняя длина стрел составляла 75—90 см. Перьев на стрелах бывало от двух до шести. Лучшими считались перья орла, грифа, сокола и морских птиц, однако в зависимости от доступности применялись и другие — от кукушечьих до лебединых, причём у одних птиц брали хвостовые перья, у других – из крыла. Подавляющее большинство наконечников были черешковыми, однако были и втульчатые. Они делались из железа или стали и были разнообразной формы. Трёхлопастные и плоские широкие наконечники применяли против бездоспешных противников; двушипные застревали в теле и осложняли рану(однако они были очень редки); срезни отличались широким режущим наконечником и включали много разновидностей; шиловидные пробивали кольчуги, а гранёные и долотовидные — пластинчатый доспех; применялись и стрелы с тупым наконечником — т.н. «томары стрельные» — на охоте за пушным зверем. Арбалетные болты отличались меньшей длиной и более тяжёлым наконечником.

Ножи

Важным дополнительным оружием был нож. До XI века изредка применялись скрамасаксы — большие, до 50 см боевые ножи шириной 2—3 см. Однако в IX веке для Руси это оружие было уже архаично, находки его крайне немногочисленны, а в XI веке скрамасакс, по-видимому, исчезает вовсе. Другие боевые ножи мало отличались от хозяйственных, довольно редко превосходили 20 см и редко применялись в бою. Отличием было разве лишь утолщённая спинка и удлинённый черенок. Нож был предметом, используемым как мужчинами, так и женщинами. Ножи, носимые в сапогах — засапожники. Рукояти ножей делались из кости или дерева, могли украшаться орнаментом. Деревянные рукояти иногда обматывали серебряной проволокой. Иногда рукоятки были цельнометаллическими — из меди. Клинки ножей чаще делали путём наварки стального лезвия на железную основу. Часто также они состояли из трёх сваренных полос — стальной посередине и железных по бокам. Реже встречались цельностальные или цельножелезные ножи, ещё реже — цементированные. Другие варианты, такие, как ножи со сложноузорчатой сваркой, были очень редки. Кинжалы на Руси относились к числу не самых распространенных видов оружия. По своей удлинённо-треугольной форме и конструкции они были весьма сходны с рыцарскими кинжалами XII—XIII вв.uи

X век до н. э.

Воин садится на лошадь

Монгольские всадники. Миниатюра первой четверти XIV века

Монгольские всадники. Миниатюра первой четверти XIV века

До изобретения упряжи и седла езда на лошади или иных копытных верхом была делом, требующим постоянного контроля за устойчивостью, и всадник был практически бесполезен для боя. С освоением искусства управления лошадью при помощи упряжных приспособлений кавалерия появляется как род войск в Ассирии в X веке до н. э. и позже получает довольно быстрое распространение. Главным, кто выиграл от освоения нового искусства езды верхом, оказались азиатские кочевники, прежде разводившие лошадей для еды. С освоением верховой езды, позволявшей использовать оружие, и в частности стрелять из лука, в их распоряжении оказался новый источник боевой мощи, к тому же позволявший преодолевать большие расстояния с недоступной прежде скоростью. Примерно c VIII века нашей эры постепенно вырабатывается механизм противостояния кочевой «степи» с оседлыми земледельческими племенами — сменявшие друг друга кочевники получили возможность совершать набеги, собирать дань или поступать на службу к более развитым и богатым земледельческим сообществам, имея в своем распоряжении ресурс конного войска. Механизм сохранился практически неизменным на протяжении многих столетий — вплоть до распада империи Чингисхана.