Операция тайфун(битва за москву)

Содержание:

Ростовская наступательная операция

Как отмечают историки, 17 ноября 1941 года на ростовском направлении практически синхронно началось два наступления: советское и немецкое. Подразделения 1-й танковой армии вермахта атаковали части 56-й армии и уже к середине дня 19 ноября смогли прорваться к ней в тыл, к северо-восточным предместьям Ростова-на-Дону. 56-я армия отошла на рубеж Ростовского оборонительного района. 20 ноября ожесточённые бои развернулись на окраинах самого Ростова-на-Дону. Гитлеровцев сдерживали части 343-й, 353-й и 31-й стрелковых дивизий, 230-й стрелковый полк НКВД и выдвинутая из резерва 347-я стрелковая дивизия. Однако нацистам удалось потеснить защитников города. В ночь на 21 ноября советские части получили приказ отступить на левый берег Дона.

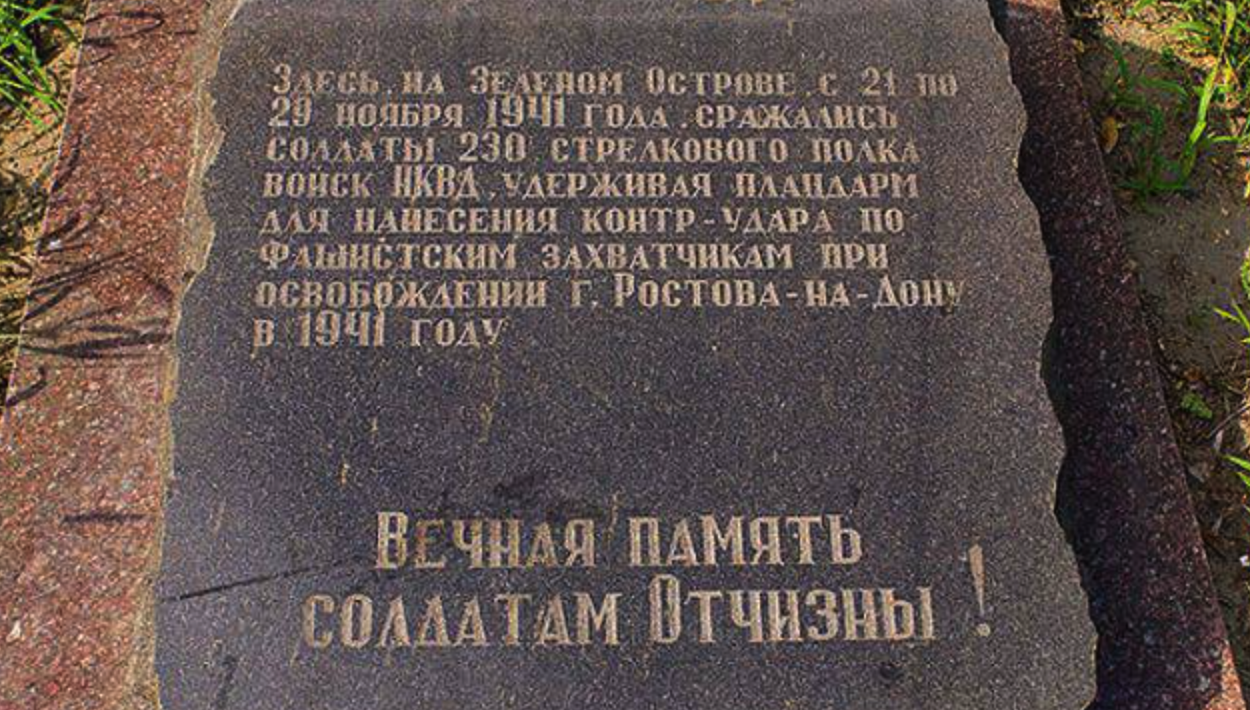

Отход советских войск прикрывали подразделения войск НКВД, и в том числе 230-го полка. При этом бойцы НКВД заняли важный плацдарм — остров Зелёный. Они отбивали атаки передовых отрядов нацистов, пока советская артиллерия не ликвидировала переправу.

Также по теме

«Символ мужества советских солдат»: как сражались с нацистами защитники Севастополя

80 лет назад началась оборона Севастополя от нацистских захватчиков. Советские войска и жители города, не имея сухопутного сообщения с…

Ворвавшиеся в Ростов-на-Дону гитлеровцы устроили зверства, известные в историографии, как Кровавая неделя (хотя, если быть точными, оккупация продолжалась восемь дней). Нацисты успели за это время уничтожить сотни мирных жителей: стариков, женщин и детей.

Однако дальше Ростова-на-Дону гитлеровцы продвинуться не смогли. С 17 ноября успешно развивалось наступление частей 37-й советской армии. Нацисты пытались сдержать советские войска, бросив против них дивизию СС «Викинг» и 16-ю танковую дивизию. Однако советское командование 20 ноября ввело в бой кавалерийский корпус генерал-майора Иосифа Хоруна, усиленный 71-й бригадой НКВД и 3-й танковой бригадой.

«Успешное наступление наших войск привело к охвату немецких частей в районе Ростова-на-Дону с трёх сторон», — заявил Сергей Перелыгин.

Как отмечают историки, нацистская группировка оказалась под угрозой окружения. Чтобы избежать этого, немецкому командованию пришлось срочно перебрасывать войска на реку Тузлов, ослабив свои позиции в Ростове-на-Дону.

- Наблюдательный пункт советских войск на подступах к Ростову. Зима 1941 года

Советская ставка в свою очередь направила все силы Южного фронта и 56-й отдельной армии на разгром ростовской группировки врага и освобождение Ростова-на-Дону. Части 9-й, 37-й и 56-й отдельной армий двинулись к городу. Его штурм начался утром 27 ноября. Но лишь в ночь на 29 ноября передовые подразделения советских войск вступили на западные окраины Ростова-на-Дону. По словам историков, основная тяжесть городских боёв легла на плечи 347-й и 343-й стрелковых дивизий, 230-го полка НКВД и Ростовского стрелкового полка народного ополчения. Сотрудники НКВД и ополченцы наступали под ожесточённым огнём противника в авангарде, прокладывали дорогу через баррикады и первыми ворвались в город.

Части 37-й армии стремительно развивали наступление на западном направлении. 27 ноября они форсировали Тузлов, а 2 декабря вышли к реке Миус. Однако там нацисты сумели подготовить оборону для подразделений 1-й танковой армии. Линия фронта временно стабилизировалась. Действуя на ростовском направлении, советские войска нанесли нацистам следующие потери: около 30 тыс. солдат и офицеров, 275 танков, свыше 350 артиллерийских орудий.

- Памятник солдатам, павшим в боях у переправы на Зелёный остров

По его словам, действия советских войск на ростовском направлении сковали крупные силы нацистов, не позволив гитлеровскому командованию отправить подкрепление под Москву и сорвав стратегические планы вермахта.

- Освобождение Ростова от немецких захватчиков. 29 ноября 1941 года

Как отметил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, Ростовская наступательная операция советских войск не только сохранила кавказскую нефть для нужд обороны СССР, но и укрепила моральный дух борцов с нацизмом.

«Благодаря Ростовской операции не произошло прорыва немцев на Кавказ. В то же время она показала, что нацистов можно бить, их можно сбрасывать с позиций и успешно наступать

Это было крайне важно с моральной точки зрения. Кроме того, это ещё до начала контрнаступления под Москвой продемонстрировало нашим союзникам по антигитлеровской коалиции, что советская армия не разбита», — подытожил Михаил Мягков

Волоколамск

Относительно спокойная жизнь закончилась в начале октября 1941 года. После того как несколько наших армий попали в окружение у Вязьмы и Брянска, группа армий «Центр» начала набирать обороты в продвижении к Москве. 316-я стрелковая дивизия должна была остановить немцев. 10 октября эшелоны дивизии начали выгружаться в Волоколамске и сразу занимать определенные для нее позиции. Фронт обороны дивизии растянулся на 41 километр. Командующий 16-й армией К. Рокоссовский выделил для дивизии 7 артиллерийских полков, которые и должны были усилить это направление.

Первый удар немцев дивизия приняла 16 октября. На прорыв шла 2-я танковая дивизия вермахта, которая была хорошо укомплектована и еще не принимала участия в боях.

Два дня немцы пытались прорвать противотанковые рвы и заслоны дивизии. Потери были тяжелыми, но они нащупали слабое место и ринулись в тыл защитников, где были встречены тяжелой артиллерией.

К концу октября против дивизии Панфилова действовало уже три немецких дивизии (танковая и две пехотные). Превосходящие силы смогли отодвинуть дивизию от Волоколамска на расстояние до 15 километров, но не смогли нарушить ее боевой потенциал. Дивизия оставалась боеспособной и прочно удерживала свои позиции. События под Волоколамском принесли 316-й дивизии славу, а вскоре и звание гвардейской.

«Три недели до Москвы»

Воодушевлённые победами, немцы рассчитывали, что за несколько недель они смогут дойти до Москвы, а дальше просто закончат войну. Однако, в Вермахте были и те, кто прекрасно понимал всю сложность предстоящей операции. Вот что писал о предстоящих боях генерал Гудериан, которому доводилось бывать в России:«Мой командир был в два раза старше меня, и ему уже приходилось сражаться с русскими под Нарвой в 1917 году, когда он был в звании лейтенанта. «Здесь, на этих бескрайних просторах, мы найдем свою смерть, как Наполеон», – не скрывал он пессимизма… Менде, запомните этот час, он знаменует конец прежней Германии»

Колонна немецких солдат на марше

Многие немцы, находясь далеко от реальности, рассчитывали вернуться домой с победой к концу года. В СССР их ждал неприятный сюрприз.

Вот что говорили солдатам перед вторжением в Советский Союз:

Осознание

Многие генералы и офицеры Вермахта уже в первые месяцы боев поняли, что план «Барбаросса» себя не оправдывает. Особо оптимистичные ещё сохраняли надежду, но после провала операции «Тайфун» под Москвой, окончательно потеряли веру в успех.

Немецкие военнопленные на улицах Москвы

Многие говорят о том, что в первые месяцы войны Красная армия только отступала и сдавалась. Но они забывают о том, что по данным статистики, уже в сентябре 1941-го года Вермахт лишился более 30 процентов своих танков. Ещё около 25 процентов отправили на ремонт. Учитывая, что немцы не могли производить столько танков, сколько СССР, это можно считать успехом Красной армии.

На протяжении всей войны советская промышленность поставляла на фронт танки, самолёты и вооружение. Скорее всего, ресурсов хватило бы ещё на несколько лет войны.

Так описал немецкий солдат бои на Восточном фронте:

Немцам удалось добиться победы над русскими в Первой Мировой войне только благодаря тому, что они стравили единый народ между собой. Нападение же в 1941-ом, наоборот, объединило советских граждан. Многие из тех, кто плохо относился к советской власти, всё равно взяли оружие в руки, чтобы отстоять свою землю. На мой взгляд, в этом и была основная ошибка Вермахта.

Что помогло советским войскам сорвать немецкий «Блицкриг»?

Страшный «Тайфун»

80 лет назад судьба столицы оказалась в руках курсантов двух военных училищ, расквартированных в Подольске

Впрочем, чтобы понять важность того, что они совершили, нужно посмотреть на общую ситуацию тех дней

Красная армия не смогла остановить врага в приграничных сражениях и, оказывая ожесточенное сопротивление, постепенно откатывалась на восток. И пока наши солдаты и командиры героически сражались западнее Смоленска, на дальних подступах к Москве по линии Осташков–Ржев–Вязьма был подготовлен мощный трехуровневый оборонительный рубеж, который заняли войска Резервного и Западного фронтов. Однако в первых числах октября мощными ударами танковых клиньев вермахт пробил нашу оборону и стал окружать остававшиеся на позициях части. Возникло несколько «котлов», в которые попало до 800 тыс. красноармейцев, общие же потери перевалили за миллион. Начался хаос, контроль за ситуацией был потерян. Подразделения оказались предоставлены самим себе — одни, выполняя приказ, сражались на своем месте, другие прорывались на восток. Без припасов и организации полки быстро теряли способность к сопротивлению, люди погибали или попадали в плен.

Согласно плану операции «Тайфун», часть немецких войск группы армий «Центр» развернулась, добивая окруженных, другая продолжила движение к Москве. Сопротивления гитлеровцы не встречали — перед ними просто не было боеспособных советских войск. Перед самой столицей срочно возводилась новая Можайская линия обороны, которую должны были занять движущиеся из Сибири и Дальнего Востока части. Для организации обороны требовалось время.

Последний заслон

Жители Кунцево на строительстве укреплений на Можайском шоссе в ходе битвы за Москву во время Великой Отечественной войны, октябрь 1941 года

Фото: ТАСС/Леонид Доренский

4 октября наши летчики зафиксировали движущуюся по Варшавскому шоссе в сторону Москвы на подходе к Юхнову (это в 80 км позади Вятской линии обороны) колону немецкой техники, растянувшуюся на 25 км. До столицы оставалось около 200 км — несколько часов для моторизованных частей по хорошей дороге. И наших частей перед ними не было до самой столицы. Дойди враг до Москвы, и о создании полноценного оборонительного рубежа речи бы уже не шло, не говоря уже о катастрофическом моральном ударе, который мог стать роковым для всей страны.

После первых боёв

Уже в первые дни начала операции «Барбаросса», столкнувшись с советскими пограничниками, немцы прекрасно поняли, что эта кампания не станет для них очередной «лёгкой прогулкой».

Генерал Гальдер писал в своём дневнике:

Немецкие войска идут через советскую деревню

Как оказалось, немцы были абсолютно не готовы к особенностям СССР и его народа. А ведь при планировании операции, их необходимо было учесть.

В первую очередь, немцы не оценили масштабы территории СССР. В Европе не было страны, которая по своим просторам могла бы сравниться даже с центральной частью Советского Союза, не говоря уже об Урале или Сибири. На большой территории тяжело наступать при помощи техники. Чтобы перебросить танки от одного советского города, к другому, требовалось много топлива и времени. В итоге, стремительность наступления замедлялась.

Кроме того, немцы привыкли пользоваться качественными европейскими дорогами, а к советским «направлениям» они не были готовы. В результате, серьёзно пострадала логистика поставок, что привело к ошибкам в снабжении войск.

Наконец, немцы забыли про советские морозы. Возможно, они даже не задумывались о необходимости подготовиться к зимним условиям из-за самоуверенности в своих силах, но хотя бы предусмотреть потенциально этот сценарий они должны были.

Немецкие солдаты во время службы в костёле

Фельдмаршал Браухич так оценил упорство советских танкистов:

Красные юнкера

Тогда то и пришел черед двух находящихся в Подольске военных училищ — артиллерийского и пехотно-пулеметного. Кто принимал это решение, неизвестно, скорее всего, генерал Георгий Жуков, срочно вызванный в первых числах октября из Ленинграда и возглавивший оборону Москвы.

Это были новые училища, появившиеся незадолго перед войной. В 1939 году в СССР была введена всеобщая воинская повинность, численность армии выросла в два с половиной раза, возник острый дефицит командного состава. В офицерские училища брали и выпускников школ, и уже отслуживших срочную. С началом войны 2–3-летний курс обучения был сокращен до шести месяцев, что компенсировалось увеличением ежедневной учебной нагрузки. Естественно, военная квалификация курсантов (даже первокурсников), их выучка, дисциплина и патриотизм были несравнимо выше, чем в частях, укомплектованных новобранцами-призывниками. То же можно сказать об офицерском составе — на преподавательскую работу отправляли лучших командиров, большинство из которых имело боевой опыт.

Бросать в бой будущих офицеров в качестве рядовых бойцов — решение почти самоубийственное, но, видимо, выбора у командования не было. Для формирования и переброски любых других частей требовалось время, которого не было. Курсанты же оказались единственными, кто мог выступить немедленно. Им предстояло срочно выдвинуться из Подольска на запад, занять спешно возводимый Ильинский рубеж возле одноименного села и удерживать его как можно дольше. В своих воспоминаниях Г.К. Жуков писал, что надеялся максимум на пять дней.

Последний заслон

Курсанты на занятии в Подольском артиллерийском училище, 1939 год

Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

Ильинский рубеж нельзя назвать полноценной линией обороны, скорее — промежуточным укреплением, которое перекрывало основные возможные направления движения противника, проще говоря, шоссе и проселочные дороги. В Ильинском Варшавское шоссе пересекало реку Выпрейку, и мост через нее становился ключевой точкой обороны. Рубеж состоял из противотанкового рва на самых опасных участках, за которым располагались окопы, артиллерийские капониры для полевых орудий, пулеметные и стрелковые доты и дзоты. Согласно плану обороны, его строительство должно было завершиться только к концу ноября, но, хотя саперы и местные жители трудились круглые сутки, работа была выполнена лишь частично. Ров вырыт, но не укреплен, сделаны бетонные коробки дотов, но не установлены бронещиты и двери — их просто не доставили. Не подвезли также необходимых приборов для наблюдения, внутренней связи, не было электричества и т.д.

Р.S.

В 2015 году на экраны страны вышел замечательный художественный фильм «28 панфиловцев» режиссера Андрея Шальопы. Кинолента стала замечательным образцом «народного кино». С помощью краудфандинга для съемок этого фильма было собрано более 30 миллионов народных рублей. А еще помогли министерства культуры РФ и Казахстана. Фильм стал еще одним художественным памятником, который способен современному поколению рассказать, что за каждой легендой, за каждым словом стоял простой советский солдат – герой и символ стойкости московской обороны. Я не думаю, что надо придираться к неточностям, которые выявлены в последнее время. Фильм может служить примером для всех, кто решил защищать Родину.

Оборонительные бои

«Осенью 1941 года ситуация для Красной армии была крайне сложной. На южном фланге советско-германского фронта она потерпела серьёзное поражение, в результате которого вынуждена была оставить большую часть Донбасса. Нацисты получили возможность выхода к Ростову-на-Дону, который был для них воротами в направлении Кавказа и Волги», — рассказал в беседе с RT доцент ГАУГН, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.

По его словам, потеря нефтяных месторождений Кавказа стала бы для СССР страшным ударом.

Также по теме

«Ушли непобеждёнными»: как оборона Одессы повлияла на ход Великой Отечественной войны

80 лет назад началась героическая оборона Одессы от гитлеровских захватчиков. Историки называют её одной из самых успешных операций…

Как отмечают эксперты, несмотря на то, что нацистские войска, по сравнению со своими прошлыми кампаниями, несли в Советском Союзе огромные потери, гитлеровское командование всё ещё рассчитывало одержать быструю победу над СССР. Для наступления на ростовском направлении нацисты развернули 1-ю танковую армию, в состав которой входили 13-я, 14-я, 16-я танковые, 60-я моторизованная, 198-я пехотная, 1-я и 4-я горнострелковые дивизии, моторизованные дивизии СС «Викинг» и «Адольф Гитлер», три итальянские пехотные и одна словацкая моторизованная дивизии. По словам историков, 1-я танковая армия представляла собой грозную силу, особенно с учётом того, что она располагала примерно 300 танками и 100 бронемашинами.

В ходе осеннего наступления гитлеровское командование намеревалось окружить войска советского Южного фронта.

«Немцы изначально хотели с севера и востока обойти Ростов-на-Дону, взять город и прилегающие к нему территории в кольцо и, уничтожив советские войска, двинуться на Кавказ», — подчеркнул в разговоре с RT военный историк Сергей Перелыгин.

Нацистской ударной группировке противостояла советская 9-я армия. Батальонные районы Красной армии перекрывали основные направления, по которым могли двигаться гитлеровские механизированные колонны.

- Бои за Ростов-на-Дону в ноябре 1941 года

В конце октября гитлеровцы сосредоточили крупные силы в районах, прилегающих к переднему краю позиций 9-й армии. Передовые подразделения нацистов вступили в бой с советскими войсками и вклинились в их оборону, создав условия для развёртывания главных сил вермахта на ростовском направлении.

5 ноября 1941 года началось масштабное наступление нацистских войск на южном фланге советско-германского фронта. Используя значительное превосходство в бронетехнике, гитлеровцы смогли продвинуться за день примерно на 17 км вглубь советских позиций, хотя и понесли при этом крупные потери.

Первые попытки нанесения советскими войсками контрударов оказались неудачными. Силы 9-й армии отступали с боями. Однако после того как нацисты продвинулись на 40 км они были остановлены мужественно сопротивлявшимися советскими частями. Захватить с ходу Ростов-на-Дону ударом через Шахты и Новочеркасск гитлеровцы не смогли. Потери вермахта при наступлении составили почти полторы сотни танков и около 9 тыс. солдат и офицеров.

- 33-й полк в боях за Таганрог и Ростов

По словам Сергея Перелыгина, нацистам пришлось скорректировать свои планы, отказавшись от глубокого обхода Ростова-на-Дону с северо-востока. Гитлеровцы перегруппировали свои силы против 56-й советской армии, намереваясь нанести на ростовском направлении мощный фронтальный удар. 12—16 ноября 1941 года немецкое командование сосредоточило для действий против частей 56-й армии сильную группировку, включавшую 13-ю и 14-ю танковые дивизии, 60-ю моторизованную дивизию и моторизованную дивизию СС «Адольф Гитлер».

На последних рубежах

Первым и самым главным просчетом немцев оказались планы по захвату Тулы. Город оружейников сумел достойно отразить два крупных наступления и на протяжении всей Московской оборонительной операции оставался угрозой для южного фланга немецких войск, что не позволило им сконцентрировать силы для последнего броска на Москву. Вторым просчетом немецкого командования стала надежда на то, что с приближением фронта к советской столице там начнутся паника и беспорядки, которые дезорганизуют тыл обороняющихся войск. И хотя события 16-19 октября в Москве, когда началась эвакуация госучреждений и иностранных диппредставительств, иной раз именуются «московской паникой», серьезного влияния на положение в тылу не оказала. Город по-прежнему продолжал готовиться к обороне, для чего непосредственно в городской черте были предусмотрены три оборонительных рубежа: по линии Московской окружной железной дороги, по Садовому кольцу и по Бульварному кольцу. Под огневые точки разрешено было использовать чердаки, подвалы и квартиры, улицы перекрывались баррикадами и противотанковыми «ежами», а в московских районах заканчивали формироваться последние подразделения ополченцев.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Все подразделения, участвовавшие в этом параде, непосредственно после прохождения или вскоре после этого отправились на ближние рубежи обороны Москвы

Хотя к 16 октября немецкие войска сумели подойти к Москве уже совсем близко, завершить этот бросок им помешали два фактора: собственная скорость передвижения и распутица, вызванная осенними дождями. От раскисшей земли страдали и советские соединения, но у них «плечо» доставки продовольствия, снаряжения, боеприпасов и всего остального было все-таки короче, чем у противника. Существенно отставшие тылы противника находились на таком расстоянии, что доставка всего необходимого на передовую занимала время, и это заметно снизило темп наступления.

Возобновилось оно лишь в первых числах ноября, когда прекратились дожди и ударили морозы, но к этому времени советская сторона успела завершить подготовку к обороне и накопить необходимые резервы. К тому же за месяц с небольшим наступления германские войска, несмотря на высокий темп продвижения, понесли существенные потери. Интенсивность сопротивления, которая, по расчетам германских стратегов, после окружения советских войск под Брянском и Вязьмой должна была резко пойти на спад, наоборот, вопреки всему росла по мере того, как сокращалось расстояние до Москвы. Именно в этот период, в течение октября 1941 года, свой бессмертный подвиг совершили курсанты подольских военных училищ и их товарищи — «кремлевские курсанты», московские ополченцы и бойцы дивизии генерала Панфилова. Наконец, пока по обе стороны московской линии обороны ждали окончания осенней распутицы, стало известно об отказе Японии от начала войны с СССР в 1941 году. У советского руководства появилась возможность перебросить под Москву резервные дивизии из Сибири.

Расчет пулемета «Максим» на позиции во время обороны Москвы, 27 ноября 1941 года

Конец блицкрига

Последний рывок к Москве немецкие войска начали в первых числах ноября, когда первые заморозки подсушили дороги. Но план наступления, которое должно было закончиться смыканием кольца окружения на востоке от столицы в районе Ногинска, провалился. Немцы оказались измотаны в октябрьских боях сильнее, чем ожидали в Берлине, а советские войска проявили большую стойкость, чем от них ожидал противник, и к тому же успели подтянуть резервы.

Последними населенными пунктами на ближних подступах к Москве, которые удалось захватить вермахту, стали Клин, Солнечногорск и Красная Поляна. Дальше продвинуться уже не удалось. Последнюю попытку рывка к советской столице немцы предприняли 1 декабря, атакуя Апрелевку, но встретили стойкое сопротивление советских войск и окончательно остановились. Через четыре дня началось советское контрнаступление, которое ознаменовало окончание оборонительного этапа битвы под Москвой, а 8 декабря 1941 года из Берлина пришел приказ о переходе немецкой армии к обороне на всем протяжении советско-германского фронта.

Немецкое военное кладбище в подмосковной деревне, декабрь 1941 года

«Кто, если не мы»

Приказ о выступлении поступил в училища днем 5 октября. Всему боевому составу (2 тыс. пехотинцев и 1,5 тыс. артиллеристов) в максимально короткий срок надлежало выдвинуться на Ильинский рубеж, подготовить его к бою и занять оборону. Кроме того, был сформирован передовой отряд, которому было приказано незамедлительно двигаться вперед до встречи с противником и задержать его продвижение, чтобы не дать подойти к Ильинскому раньше своих товарищей. При этом от Подольска до Ильинского расстояние вдвое больше (примерно 120 км), чем от Юхнова, куда накануне вошли немцы.

250 курсантов пехотного училища под началом командира учебной роты лейтенанта Леонтия Мамчича погрузились на мобилизованные гражданские автомобили. Затем колонна заехала за артиллеристами (две противотанковые сорокапятки под командованием капитана Якова Россикова) и под покровом темноты двинулась навстречу врагу. В ночь на 6 октября уже неподалеку от Юхнова отряд встретился с группой десантников капитана Сторчака, который находился в непосредственном контакте с противником.

Начальник парашютно-десантной службы Западного фронта капитан Иван Старчак заслуживает отдельного упоминания. В августе-сентябре он готовил диверсантов-парашютистов в секретном полевом лагере возле Мальцевского аэродрома под Юхновом, когда враг неожиданно подошел к городу. Укрепив свой отряд бойцами батальона охраны аэродрома (самолеты успели улететь), он по своей инициативе двинулся к мосту через Угру, который уже был захвачен гитлеровцами. Пока не подошли курсанты, его 430 бойцов с легким стрелковым вооружением были единственными, кто мог оказать сопротивление врагу в этом районе.

Последний заслон

Выпускники Подольского артиллерийского училища, июнь 1941 года

Фото: из открытых источников

Утром 6 октября курсанты и десантники пошли в наступление. Враг совершенно этого не ожидал и спешно стал откатываться назад за реку. Через некоторое время немцы разобрались, что перед ними лишь незначительный отряд без тяжелого вооружения, и снова атаковали. Курсанты и десантники продолжали удерживать позиции, но под угрозой окружения вынуждены были отойди к реке Изверь. По пути они взорвали все мосты, что замедлило продвижение врага. 8 октября подошло подкрепление (в том числе еще одна рота подольских курсантов), после чего отряд снова отбросил врага.

Контрудар поддержали танкисты 17-й бригады подполковника Николая Клыпина, но после успешного броска вперед боевые машины остановились с пустыми баками. Курсанты снова перешли к обороне, постепенно откатываясь к Медыни. Здесь шоссейные дороги раздваивались. Танкисты 17-й бригады и другие части отошли севернее прикрывать Боровск, а остатки десантников и курсантов двинулись к Ильинскому, где соединились с товарищами. В шестой роте курсантов осталось 20 измотанных, почти неделю не спавших бойцов, а из 430 десантников Сторчака уцелели лишь 29. Но они выиграли пять драгоценных суток.

На подступах к Москве

80 лет отделяет нас от тех трагических событий, когда на карту была поставлена судьба нашей столицы и будущее миллионов наших сограждан. О том, что в октябре-ноябре 1941 года ситуация под Москвой была не просто сложной, а катастрофической, мы неоднократно рассказывали в наших материалах. В страшных боях перемалывались не только роты и батальоны, исчезали целые армии. Защитникам Москвы срочно нужна была помощь, и она пришла. Это были свежие дивизии, прибывшие из Сибири, с Дальнего Востока и центральных районов страны.

Одним из таких подразделений, вовремя пришедших на помощь столице, стала 316-я дивизия, сформированная в июле 1941 года из призывников и добровольцев Казахской и Киргизской СССР. Национальный состав полностью соответствовал интернациональному составу нашей родины, и здесь нет места для тех спекуляций, которые раздаются в последнее время. Например, в батальоне старшего лейтенанта Бауыржана Момыш-улы треть составляли казахи, остальные – русские и украинцы. Полк 1077-й солдаты меж собой называли «киргизским», так как его скомплектовали из призывников города Фрунзе. Полки 1075-й и 1073-й называли «казачьими», так как состав пополнили семиреченские казаки и жители станиц Надеждинской и Софийской. Всего в дивизии служили солдаты 28 национальностей.

Во главе дивизии был генерал-майор Иван Панфилов, который до войны был военкомом Киргизии. Должность, сразу скажем, не очень боевая, но вся жизнь Ивана Васильевича была связана с армией. Этот человек имел богатый военный опыт Первой мировой войны, Гражданской войны и борьбы с басмачами в 20-е годы. В дивизии служила санитаркой и его 18-летняя дочь. Она прошла всю войну и демобилизовалась только в самом конце после тяжелого ранения.

В августе новая дивизия влилась в действующую армию. Первые два месяца она находилась восточнее Новгорода. Все это время шла активная подготовка солдат и офицеров, особенно пригодилась подготовка к боям в сложных условиях, ночью в лесу. В документах дивизии остались сведения об отработке действий против танков. Кстати, Панфилов своим приказом установил первоочередность строительства противотанковых укреплений. Обучение обороняться на широком фронте очень пригодилось в реальных условиях. Сегодня многие специалисты отмечают, что на фронт стрелковая дивизия прибыла подготовленной куда лучше, чем многие другие.