Муракумогири

Содержание:

- История и общие характеристики

- История появления клинка танто

- БОЕВЫЕ МОЛОТЫ

- История копья

- Об истории возникновения чикнуэды

- Глефа

- Основные вехи в истории существования нагинаты

- Нагината и нагамаки — одно и то же, или нет?

- ТРЕЗУБЕЦ

- Разновидности алебарды и проблемы классификации этого оружия

- Айны – островной народ. Осмысление боевой практики

- История оружия

- Внешний вид нагинаты

- Современное использование [ править ]

История и общие характеристики

Исторически единственная «общая» характеристика нагинаты — это клинок, похожий по форме на клинок обычного меча, но с очень длинным хвостовиком. Хвостовик, как вы видите на фото выше, может превышать по длине боевую часть.

ТТХ же нагинаты могут быть различны. Например, нагинаты XII-XIV веков имели широкие, сильно изогнутые клинки, которые от 60 см в длину только начинались. Верхний предел — метр двадцать. Колоть таким оружием было почти невозможно, потому что изгиб (сори) был слишком велик, и к тому же клинок расширялся к кончику.

Самурай со старинной нагинатой

Длина древка/рукояти нагинаты старого образца варьировалась от 1,2 до 1,5 метров.

К XVI веку, ближе к эпохе Эдо, нагината приобретает привычный нам облик — узкий, чуть изогнутый (с сохранением возможности укола) клинок длиной около 60 см на древке в 180 см.

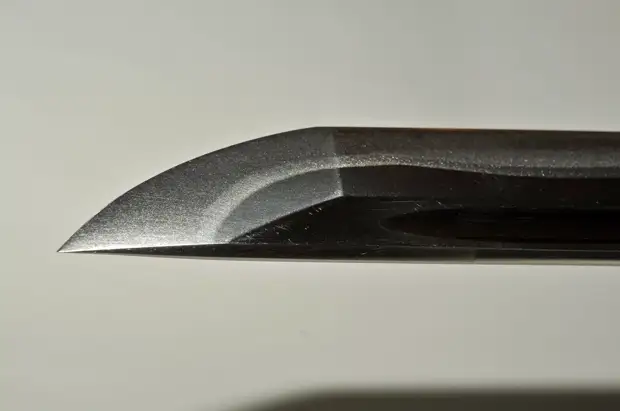

В отличие от клинков мечей, клинки нагинаты часто имеют долы, т.к. вес этого оружия старались снизить, а не увеличить. Оно и так было достаточно тяжелым (к слову, европейцы в своей алебарде как раз тяжесть и ценили…;-) ). Кроме того, нагината часто не имеет вертикальной линии ёкотэ, которая отделяет острие (по-японски — киссаки) от клинка. Подавляющее большинство мечей линию ёкотэ имеют. Также, как правило (хотя и далеко не всегда) линию ёкотэ имеют те клинки нагинаты, которые монтировались в укороченную оправу «нагамаки» — и получалось что-то вроде европейского фошарда. Меч не меч, совня не совня — так, что-то среднее.

Четкое вертикальное ребро ёкотэ отделяет острие киссаки от лезвия.

Древко нагинаты обычно делалось из дуба и дополнительно укреплялось металлическими кольцами. Сечение древку придавалось овальное, как и рукояти меча. Также очень часто древко нагинаты оплеталось плоским шелковым шнуром, как и эфес меча, а клинок отделялся от древка гардой-цубой.

Боевые возможности

Старинная нагината не умела колоть, но обладала весьма неплохими рубяще-режущими свойствами. Есть мнение, что именно распространение этого оружия привело к распространению поножей среди самураев, т.к. воины, вооруженные нагинатами (изначально — простолюдины, не самураи) в первую очередь пытались отрубить вражине ноги, не подставляясь под удар его меча.

Нагинатадзюцу — особое фехтование нагинатой

В отличие от европейской алебарды, нагината меньше рассчитана на сокрушительный удар сверху вниз по черепу или относительно точный выпад острием-шилом в смотровую щель забрала. Но при этом она легче, маневреннее и быстрее европейской алебарды, если брать «в среднем». Нагинатами японские воины обычно рубили лошадей (т.к. лошадиного доспеха у японцев до XVII века не было, а потом войны кончились), метились в руки или ноги одоспешенного противника, т.к. там бронезащита обычных японских доспехов — наиболее слабая. Но надо учитывать, что ранние нагинаты были гораздо тяжелее поздних, и рубили с гораздо большей силой соответственно.

Впрочем, если на противнике был шлем ламеллярный шлем типа хоси-кабуто, ослабленный многочисленными пластинками, ребрами и т.п., то и попадание по голове ничем хорошим для него не оборачивалось…))

История появления клинка танто

Впервые танто появились в период Хэйан. Это были грубо изготовленные клинки без претензии на художественный стиль

В период Камакура им стали уделять повышенное внимание. Именно тогда появились самурайские кинжалы отменного качества, искусно оформленные

Танто от Cold Steel

Разновидности танто

«Тантоноид» из рессоры

В эпоху Муромати производство танто было на взлете, но резко снизилось в период Синто, который также называют эрой «новых клинков». Именно тогда самурайский кинжал вернул свою популярность и всенародность.

В следующий период Эдо прекратились внутренние распри между кланами, и танто стали выполнять роль символа. Ношение оружия исключалось. У гражданского населения оно изымалось. После образования правящей династии Мэйдзи аристократия вернулась к традициям древности. Танто пережил свое второе рождение. Их часто применяли ниндзя и якудза. В настоящее время ношение танто в Японии находится под запретом. Каждый клинок признается достоянием страны.

БОЕВЫЕ МОЛОТЫ

Тяжелый боевой молот

Первоначально нашли своё применение в Персии, Индии, Германии. Со временем нашли применение по всей Европе. Оно обладает ударно-дробящим эффектом. Использовалось в основном против кольчуг и лат. Благодаря своей громоздкости имел так же и оглушающий эффект.

Оно так же полюбилось и простому народу благодаря своей дешевизне. Его активно использовали при восстании в 1932 году в Париже.

Возникновение первых видов молотов использовавшихся в бою стало возможным при увеличении размера рукояти в длину и модернизировании боевой части.

Этот вид оружия был эффективен в бою при атаке, так как имел высокие боевые свойства и оглушающий эффект. Однако при защите он становился абсолютно бесполезным. Боец, использовавший в качестве орудия молот, должен был сочетать его с щитом или латами.

Со временем модернизировав его, появилась возможность застревания в доспехах противника, благодаря использованию заострённого наконечника. Такой модернизированный молот имел название клевец. Возможность застревания в доспехах, перевела такой молот в категорию дополнительных оружий.

Клевец часто можно было спутать с чеканом, хотя каждый из них это модернизация отдельного вида орудия. Существовал так же вариант соединения клевца и чекана. Такой модернизированный вид нашли в Китае. Такое оружие имело своеобразное название. Войн на колесницах использовали его для нанесения ударов лежачим целям и захвата противника.

История копья

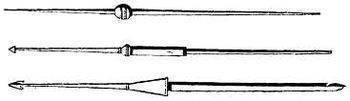

Hasta

Пилумы (pila, ед. ч. pilum) — метательные орудия, применявшиеся древнеримскими воинами.

Прототип копья недавно был обнаружен при наблюдении за современными обезьянами. Самки шимпанзе в некоторых стаях при охоте на мелких животных систематически использовали острые палки.

Воины-масаи с копьями и щитами. Германская Восточная Африка, 1906-1918 гг.

Простейшее копьё первобытного человека представляло собой прямую обструганную и заточенную палку из твердого дерева длиной примерно в рост человека. Как правило, острие для твердости обжигалось. Древнейшими известными современному человеку образчиками считаются 8 копий из Шёнингена (Германия) возрастом 300 тыс. лет. В Эфиопии в локации Гадемотта (Gademotta) обнаружены копья с каменными наконечниками возрастом 280 тыс. лет. Возрастом 115—128 тыс. лет датируется копьё из Лерингена (de:Lanze von Lehringen) в Германии.

Острога (часто на Руси называемая просто «кол») не имела перевеса к острию и не металась. Обычно она удерживалась двумя руками, так как для достаточной эффективности удара (а при обжиге наконечник приобретал твердость, но утрачивал остроту) на неё надо было наваливаться всем весом.

Подобного устройства копья употреблялись всеми народами до эпохи меди включительно. Колья (или бамбуковые палки с косым срезом) могли выступать в качестве оружия крестьян вплоть до периода средневековья.

Копья стали оснащаться наконечниками из камня или кости в эпоху среднего палеолита. Они разделились на метательные и рукопашные.

Метательные копья долгое время решительно преобладали, так как допускали двоякое применение, — ведь ими можно было и наносить удары. Потому, даже и в век металла, вплоть до перехода к тактике боя в сомкнутых порядках, а у некоторых народов и после, копья оставались универсальными. Характерными примерами в этом плане могут служить древнегерманская фрамея с наконечником из мягкого железа и раннесредневековый франкский ангон.

Воин народа тигре. Абиссиния, XIX в.

Если копье предназначалось как для броска, так и для удара, воин обычно носил два копья, — чтобы, метнув одно, не остаться безоружным. Либо же он ограничивался одним, но снабжал его кожаным ремнем длиной несколько метров, за который копье после броска можно было притянуть обратно.

Однако при переходе к тактике боя в строю стало ясно, что для метания требуется одно копье, а для ближнего боя, — другое. Дело было не в длине или весе, а в балансе. Метательное копье имело центр тяжести, смещённый к наконечнику, а оружие удобнее всего держать вблизи центра тяжести, так что двухметровое копье, приспособленное для метания при использовании в строю, почти не выдавалось бы за линию щитов, зато цепляло бы по ногам три ряда сзади.

Довольно поздно, всего несколько тысяч лет назад, уже при переходе к оседлости кроме метательных и рукопашных, появились копья и ещё одного вида — загонные, в наиболее простом варианте представлявшие собой обычный кол, но довольно толстый (как раз, чтобы охватить рукой) и длинный (до 2 м). Назначением таких копий было отражение нападающего зверя. Загонное копье или, как его чаще называли, рогатину упирали тупым концом в землю, наступали на него ногой и выставляли вперед острие.

Об истории возникновения чикнуэды

По мнению оружейных историков, появление чинкуэды объясняется веянием моды того времени, которое заключалось в повышении интереса к классической античной культуре. В определенной степени доказательством данной версии служит уникальная конструкция рукояти, которая напоминает изделия эпох этрусков и древних греков. В Британском музее находится артефакт, датируемый III столетием до нашей эры и являющийся единственным реальным аналогом чинкуэды. Этот кинжал найден на юге Европы. Форма его клинка как две капли похожа на клинок описываемого итальянского холодного оружия, относящегося к эпохе Ренессанса. Удивительно, что этот кинжал и чинкуэду разделяют целых 18 столетий!

Недолгий век этого оборонительного оружия объясняется тем, что во второй половине XVI столетия чинкуэду сменили шпаги и кинжалы. Первые полюбились дворянам, а вторые нашли широкое распространение у простых людей. Но чинкуэда не была сразу же забыта – ее удобные рукояти были высоко оценены спустя несколько веков, когда их стали использовать для изготовления классических мечей.

Глефа

Глефа, она же глевия (glaive) или совна — клинок мечевого типа, слегка изогнутый и заточенный с выпуклой стороны, на древке примерно в человеческий рост. Близкий родич японской нагинаты.

Внимание — миф: благодаря фантастам, которым очень нравится это экзотическое слово, глефой многие считают что-то очень странное, вроде двухконечной пики или алебарды. Но двухконечное оружие любимо только в Азии, а глевия — оружие европейское. И шипа на тыльной стороне у нее тоже нет — это совсем другое оружие: осадный нож

И шипа на тыльной стороне у нее тоже нет — это совсем другое оружие: осадный нож.

| Lineage II. Двухконечные секиры и копья в фэнтези очень популярны. В жизни — увы. |

Использовалась она в первую очередь для прикрытия стрелков (арбалетчиков и фузилеров). Английская йоменская пехота, как известно, состояла из лучников и копейщиков и побеждала во множестве сражений; впоследствии их тактику, с поправкой на менее профессиональное оружие (арбалет вместо лука) переняли французы и другие народы. Уже англичане порой брали вместо копья оружие с заточенной кромкой, ну а во Франции копье окончательно преобразовалось в глефу (впрочем, есть и другие версии о том, где это случилось впервые).

Популярна также точка зрения, что глефа — это просто коса, которую «выпрямили», то есть надели на древко не под прямым углом, а острием вперед. Возможно, это и так, хотя изначально такое оружие использовали не крестьяне, а профессиональные солдаты.

Это сравнительно легкая секира, маневренная, и потому во Франции и Германии XV века стала популярным оружием индивидуальных бойцов.

Основные вехи в истории существования нагинаты

- Одними из первых технику владения нагинатой применяли ямабуси — монахи-отшельники в Древней Японии. Предполагается, что это оружие использовалось для защиты от разбойников, которых они встречали во время своих странствий.

- Считается так же, что нагинату активно применяли сохэи (буддийские монахи-воины в период феодализма в Японии). Хотя до сегодняшнего дня не понятно было ли это оружие основным или просто одним из видов оружия того времени.

- Несмотря на внушительные размеры и вес оружия, нагинату считают одним из «женских» видов японского холодного оружия. Хотя все же правильнее будет сказать, что нагината была подходящим для женщины оружием.

В средние века в Японии женщина-воин не была редкостью. Однако в более ранний период считалось, что нагината как нельзя лучше подойдет женщине, защищающей себя и свое жилище. За счет внушительного размера оружия можно было держать противника на значительном расстоянии, таким образом, компенсируя недостаток мужской силы, роста и веса. Вот только изучать технику боя с нагинатой могли себе позволить лишь аристократы. Очень быстро для женщины умение владеть этим оружием стало показателем статусности. Нагината могла стать частью приданого состоятельной девушки. Считалось, что в периоды, когда муж отсутствовал дома, жена могла в одиночку, владея техникой нагинатадзюцу, защитить свой дом от бандитов.

С 15 века в традиционной японской школе боевых искусств, вводится обязательная программа освоения техники боя нагинатой. Требования к девочкам были такими же суровыми, как и к мальчикам, поблажек не делалось никому. Считалось, что для того, чтобы стать идеальной супругой самурая, женщина должна не только владеть домашней экономикой, уметь шить, но и обладать техникой нагинатадзюцу, воспитывающей в ней силу воли. К 18 годам японка в совершенстве овладевала техникой борьбы с нагинатой, которой они обучались с 12 лет.

Исследуя места сражений в Японии, ученые пришли к выводу, что около 30% останков принадлежат именно женщинам. От женщины не требовалось участвовать в сражениях, от нее требовалось научиться защищать свой дом, себя и передать навыки своим детям. Главным долгом женщины-самурая считалось служение своему мужу. Кодекс правил самурая Бусидо в Японии ставили в пример таких женщин, «которые были способны подняться выше несовершенства и недостатков, свойственных их полу, и проявить героическую силу духа, которая могла бы быть достойной самых храбрых и благородных мужчин».

- К 18 веку, из-за возросшей популярности огнестрельного оружия, нагината постепенно начинает отходить на второй план, приобретая статус церемониального оружия или становясь семейной реликвией. Однако периодически она появляется в боях сражений (в 1868 и 1876 годах). Применялась она в это время только женщинами.

- В период с 1868 по 1912 годы западное влияние уменьшает интерес к национальному военному искусству, и нагината постепенно забывается.

- С 1926 по 1989 годы нагинату используют как оружие для обучения в основном, в качестве элемента физкультуры для девушек, чтобы укрепить их дух и для ощущения защищенности при физической слабости. По окончании Второй мировой войны после капитуляции Японии, национальные виды военных боевых искусств были запрещены на протяжении пяти лет. Лишь с 1950 года мастерство использования нагинаты перешло в разряд спорта, а не военного дела.

- С 1955 года действует Всеяпонская федерация нагинаты. Все желающие имеют возможность овладеть древним видом искусства.

- Для современной японской молодежи навыки использования нагинаты являются престижным видом спорта.

Нагината не внесла в историю холодного оружия чего-то необычного, но при этом стала несомненным символом японского воина. Она возродилась в соревнованиях, в том числе и международного уровня по нагинатадзюцу и стала, несомненно, популярным объектом в массовой культуре. В основном это видеоигры. Но все предельно понятно, когда каждый производитель добавляет в свое произведение частичку национальной культуры.

Нагината и нагамаки — одно и то же, или нет?

Это близкие понятия. Нагамаки — строго говоря, не тип оружия, а тип косираэ, т.е. оправы. Буквально означает «длинная оплетка». В рукоять от нагамаки может быть установлен как клинок от нагинаты, так и любой другой, в том числе от небольшого нодати. Да, «небольшой нодати» — почти оксюморон, ага…))

Нагамаки с клинком именно от нагинаты

Древко/рукоять нагамаки — в длину около 1 м, снабжено почти такой же оплеткой, как и эфес тати или катаны. Клинок в среднем — тоже около 1 м, но известны более длинные — до 1,6 м, как правило, незначительно изгиба. Грубо говоря, нагамаки отличается от нагинаты почти равным соотношением древка и клинка, — у нагинаты древко длиннее.

Также и в нагинату, и в нагамаки иногда устанавливали перекованные клинки от мечей. Случалось и обратное — у клинка от нагинаты обрезали большую часть накаго (хвостовика), и превращали его в тати.

Европейскую алебарду так в жизни не перекуешь…))

Боевое распространение нагамаки имел незначительное. В конце XVI века он был оружием воинов первых шеренг, задачей которых было «вгрызаться» в строй асигару-пикинеров. То есть нагамаки в Японии выполнял, по сути, ту же функцию, что и цвайхандер у немецких ландскнехтов в Европе.

ТРЕЗУБЕЦ

Трезубец

Он считается наиболее мифическим оружием. С ним было принято представлять двух наиболее главных римских богов: Юпитер и Посейдон. Так же он считался орудие боя гладиаторов. Он применялся в поединках достигающих наивысшей жестокости.

В одно время у таких народов как персы, а в другое у тюрков и гуннов, славян, индейцев, германцев он являлся орудием дающим как им казалось могущественные преимущества. У Украины и Монголии и по сей день возможно заметить иллюстрации трезубца в различной государственной атрибутике.

Трезубец является более развитым видом остроги соединённой с крючком. Изначально было рыбацкой снастью, с клинком. Им закалывались рыба или различные морских обитатели.

Трезубец относится к виду оружия, применяемому в Китайских искусствах боя.

Цзи(аналог трезубца) берет свое начало с одиннадцатого века. Даёт возможность производить множество различных приемов. Механизм сборки позволяет наносить клинком рваные раны, значительно ослабляя при этом противника. Так же при правильно использовании трезубца возможно обезоруживание противника, нанося удары повреждающие его кисть. Он так же нашёл отголоски в религии индуизм и религии буддизм. Используется их богами для защитных и разрушительных свойств.

Так же отмечается оружием дьявола у христиан нашего времени.

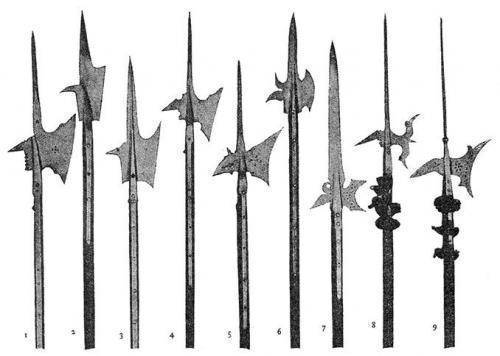

Разновидности алебарды и проблемы классификации этого оружия

Классификация алебард весьма сложна и запутана, впрочем, то же самое можно сказать и о классификации холодного древкового оружия в целом. Основной проблемой является отсутствие какой-либо унификации при производстве оружия в Средние века: каждый кузнец-оружейник делал продукцию по своему разумению. Эта эпоха подарила нам десятки типов алебард – самых причудливых сочетаний лезвий топоров, копейных наконечников, чеканов, крючьев и других элементов. Многие из них имеют собственные названия.

Даже классификация обычного копья весьма непроста, хотя, казалось бы, что может быть проще обычной палки с металлическим наконечником. Однако и здесь не все так однозначно: существовали копья метательные, пики длиною до пяти метров, рыцарские копья и другие разновидности этого оружия. Алебарды можно назвать «двоюродными» братьями копья и ситуация с ними еще сложнее.

Некоторые авторы причисляют к алебардам только оружие «классической» формы, с топором и копейным наконечником. Другие относят к этой группе практически любое древковое оружие, оснащенное клинком самой разной формы и размера. В этом случае к алебардам относят глефы, протазаны, русские бердыши, гвизармы и многие другие виды оружия.

Если просто сложить копье и топор, то получится не алебарда, а полэкс – еще одно древковое оружие, которое было весьма популярно в Средневековье. Полэкс обычно был короче алебарды, его длина, как правило, не превышала человеческого роста. В состав его «боевой части» входил топор, копейное острие, а также боевой молот. Причем наконечник полэкса, как правило, имел разборную конструкцию. Алебарда обычно была длиннее (до 2,5 метра) и ее наконечник был цельным. Лезвие топора алебарды, как правило, имело небольшую длину, что способствовало увеличению силы удара. Еще можно добавить, что полэксы также были весьма распространены, причем их использовали не только на поле боя, но и на турнирах.

Если говорить о классической алебарде, то их часто классифицируют по форме лезвия топора. Ранние виды этого оружия имели выпуклое лезвие, которое максимально близко к обычному топору или секире. Позже режущая кромка утратила свой изгиб и стала плоской, что сделало удар более мощным. Наиболее продвинутым видом этого оружия является алебарда с топором в форме полумесяца, она отличалась наиболее высокими боевыми качествами и могла справить практически с любым доспехом.

Протазан. Это разновидность древкового оружия, которое также причисляют к алебардам. Протазаны имели длинный и широкий наконечник, посаженный на древко значительного размера (до 2,5 метра). По своей форме он был похож на обоюдоострый меч, которым можно было наносить мощные колющие удары. В нижней части наконечника располагались два лепестка, направленные в стороны, перпендикулярно продольной оси оружия. С их помощью можно было блокировать удары оружия противника и отбрасывать его в сторону.

Бердыш. Разновидность алебарды с топором (секирой) в форме полумесяца без копейного острия. Древко бердыша (ратовище) имело длину примерно 1,5 метра, наконечник часто имел вторую точку крепления у нижнего конца лезвия. Бердыши были очень популярны на Руси, в Московии, в Польше. Этим оружием в основном наносили рубящие удары, однако верхней острой частью топорища можно было и колоть. В отличие от большинства видов древкового оружия, бердыш можно было использовать и в ближнем бою. Кроме того, московские стрельцы часто использовали его в качестве подставки для огнестрельного оружия.

Глефа. Древковое оружие с наконечником в форме широкого лезвия, которое надевалось с помощью втулки. Глефой можно было наносить и колющие, и режущие удары, лезвие могло дополняться шипами или крюками. На Руси имелся практически полный аналог европейской глефы, он назывался совней.

Гвизарма. Разновидность алебарды с наконечником в форме крюка с наточенной внутренней стороной. Считается дальнейшим развитием боевой косы и глефы. Некоторые гвизармы имели тонкий копьеобразный наконечник, которым можно было наносить и колющие удары. Этим оружием было особенно удобно перерезать сухожилия лошадям и стаскивать с них всадников.

Что представляет собой японская нагината? Это оружие типа русской совни, которая, в свою очередь, является видом глефы. Последнюю считают разновидностью алебарды, при этом совню или нагинату специалисты никогда не причисляют к алебардам. Вот так все запутанно.

Айны – островной народ. Осмысление боевой практики

Многое в оккультном осмыслении боевой практики самураи почерпнули у айнов – древнейшего народа Японии. Айны изготовляли церемониальные, или «парадные», мечи и ножи, придавая им порой самые необычные формы. Рукояти, длинные, как у самурайской катаны, покрывались сложнейшим орнаментом, а деревянные ножны представляли собой туловище рыбы, заглатывающей сам нож. Айны – островной народ, живущий в основном дарами моря, – предпочитали именно силуэты рыб, раковин, моллюсков, видя в этом магическое «призывание удачи». В изготовлении клинков айны не были большими мастерами, они получали их путем обмена у жителей северовосточной части острова Хонсю. Зато сами изготавливали рукоять и ножны и наносили на них орнамент, считая, что таким образом переводят простой кусок дерева или металла в разряд ритуально-магических предметов.

Священное отношение к мечам сохранилось у айнов практически до нашего времени, оно существовало параллельно с самурайской культурой «одухотворенного оружия».

Оружие айнов выполняло «лечебные» функции; то же самое можно встретить и у самураев.

Цуба

А чуть позже самураи превратили цубу в магический предмет воинского ритуала. Священным считался не только самурайский меч, священно было и обучение владению катаной. Секреты искусства кэн-дзюцу хранили чудесные существа – цухи-тэнгу. Они обычно представляли собой полулюдей-полуворон. Те тэнгу, которые стояли ближе к людям, именовались кохода-тэнгу, а те, кто был больше похож на ворон, – карасу-тэнгу. Последние обладали крыльями и очень длинным носом. Рассказывают, что великий мастер меча Ёсицунэ был первоначально скромным монахом на горе Курама. Как-то в видениях ему явился кохода-тэнгу и начал обучать искусству владения мечом, после чего Ёсицунэ не стало равных во всей Японии.

История оружия

Как уже было сказано выше, первое упоминание о нагинатах относится к началу VIII столетия, его можно найти в знаменитой хронике Кодзики – монументальном памятнике древнеяпонской литературы. В ней упоминались сохэи – легендарные священники-воины, – которые использовали нагинаты. Вероятно, что это оружие пришло в Японию из Китая (там существует очень похожий аналог под названием дадао), а затем была значительно доработана в соответствии с японскими воинскими, ремесленными и культурными традициями.

Нагинату можно увидеть на исторических рисунках, изображавших сражения периода Тэнге (X век). В «Летописи Трех Лет в Ошу» (XI век) дается подробное описание использования этого оружия в бою. Из повествования становится понятно, насколько высоко воины того периода оценивали боевые качества нагинаты. В XII веке, во время так называемой Войны Гэмпэй нагината получила широкое распространение в качестве эффективного средства против вражеской кавалерии. Активное использование этого оружия привело даже к изменениям в традиционном японском доспехе: чтобы уберечь ноги воинов от ударов нагинаты, была введена специальная защита голени.

Если судить по древним литературным источникам, то настоящими виртуозами владения нагинатой были монахи сохэи. До нас дошли красочные описания поединков с использованием нагинат во время ожесточенных войн между кланами самураев Минамото и Тайра.

В XIV-XV вв. нагината стала несколько короче и получила ту форму, которую мы знаем сегодня. В это же время тактика кардинально изменилась тактика боевых действий, на поле боя на смену разрозненным группам воинов пришел сомкнутый строй копейщиков. Против длинных копий нагината была малоэффективна. В XVII столетии с появлением огнестрельного оружия боевое значение нагинаты стало еще меньше.

Однако чем менее нагината становилась полезной для мужчин, тем больше внимания на это оружие обращали японские женщины. Когда именно самурайские дамы «положили на нее глаз», сказать трудно. В средневековой Японии женщины-воительницы не были таким уж исключительным явлением, в летописях полно описаний их подвигов. Однако в ранние периоды для своих боевых свершений они чаще использовали лук или короткий меч. Бытовало мнение, что нагината прекрасно подходит для представительниц прекрасной половины человечества, так как ее длина позволяет удерживать противника на значительном расстоянии и таким образом нивелирует преимущества мужчины в росте, силе и весе. Естественно, что не все средневековые японки могли позволить себе заниматься нагинатадзюцу, обычно это была привилегия аристократок.

Женщины из знати, которые в те неспокойные времена проживали в опасных приграничных районах, не были изнеженными или слабыми. В случае необходимости они сражались бок о бок со своими мужьями или братьями. В то время их положение в обществе было весьма высоко, они нередко становились управляющими своих владений, что вынуждало обучать девочек хотя бы минимуму воинских умений. Вероятно, что некоторые японские дамы этим самым минимумом не ограничивались.

Нагината очень быстро превратилась в символ статуса женщин из класса самураев, зачастую она была частью приданного девушек из благородных семей. Считалось, что с помощью этого оружия онна-бугайся («женщина-самурай») вполне способна защитить свой дом в случае отсутствия мужа. Женщина, владеющая техникой нагинатадзюцу, могла в одиночку справиться с бандой головорезов, проникших в ее дом.

В «Повести о военной смуте в районе Бити» описывается, как супруга самурая Мимура Котоку, прихватив свое любимое оружие и вооружив еще 83 женщин, пошла в бой, «вращая своей нагинатой, словно мельничным колесом». Затем она вызвала на поединок предводителя нападавших. Мужчина отказался драться с ней, заявив, что она демон. Дальше в летописи говориться, что женщины вернулись в замок, проложив себе дорогу через строй вражеских воинов.

Уже в середине XV века многие традиционные школы японских боевых искусств ввели нагинатадзюцу в обязательную программу обучения. Надо сказать, что во время тренировок девочкам не делали никаких поблажек, требования к ним были также суровы и жестки, как и к мальчишкам при обучении их кэндо.

В одном из старинных японских трактатов говориться, что «обучение нагинате, домашней экономике и шитью сделают женщину идеальной». Вот такое вот Kinder, Küche, Kirche («кухня, дети, церковь») по-японски. Считалось, что занятие с нагинатой воспитывали в женщинах сильную волю и позволяли лучше понять самурайские традиции, чтобы стать идеальной супругой воина.

Внешний вид нагинаты

Для европейского человека нагината по внешнему виду, по каким-то причинам, напоминает алебарду. Однако для историка этот вопрос однозначен, различий у них намного больше, чем сходства.

Нагината состоит из двух частей, рукояти и клинка.

- Рукоять могла достигать в длину до 2.5 метров. В сечении она имеет овальную форму. Выполняется рукоять чаще из дуба или бука и покрывается лаком. Иногда рукоять укреплялось металлическими кольцами. Могли так же оплетать древко толстым шелковым шнуром. Различия в размерах зависели от личных предпочтений владельца, его физической формы и веяния моды того или иного времени. В настоящее время наиболее распространен укороченный вариант рукояти, около 1,2 – 1,5 метра. На нижнем конце рукояти могли быть надеты металлические заостренные колпаки.

- Клинок имеет изогнутую форму и одностороннюю заточку. Ранее его длина составляла от 60 см до 120 см. Клинок был широким, сильно изогнутым и расширенным на конце. Наносить колющие удары таким оружием было очень неудобно. С 16 века клинок приобретает более привычный на сегодняшний день внешний вид. Его длина обычно не превышает 60 см, в основном 30 — 50 см, он узкий с небольшим изгибом. Форма клинка может напоминать ровное лезвие меча, а может иметь расширение на конце. Клинок от рукояти отделен круглой гардой.

Современное использование [ править ]

Турнир Нагинатадзюцу в Бразилии, организованный Конфедерацией Бразилейра де Кобудо.

Нагинату можно использовать, чтобы бить, колоть или зацепить противника но из-за их относительно сбалансированного центра масс, они часто вращаются и поворачиваются, чтобы ограничить большой радиус досягаемости. Изогнутое лезвие обеспечивает длинную режущую поверхность без увеличения общей длины оружия.

Исторически нагината часто использовалась пехотинцами для создания пространства на поле боя. У них есть несколько ситуационных преимуществ перед мечом. Их досягаемость больше, что позволяет владельцу оставаться вне досягаемости противников. Вес оружия давал силу ударам и порезам, хотя вес оружия обычно считается недостатком. Вес на конце древка ( исидзуки ) и сам древко ( эбу ) можно использовать как в нападении, так и в защите.

Боевое искусство владения нагинатой известно как нагинатадзюцу . Большая часть практики нагината сегодня находится в модернизированной форме, гендай будо, называемом атарасии нагината («новая нагината» ), которая организована в региональные, национальные и международные федерации, которые проводят соревнования и присуждают звания. Использование нагинаты также преподается в Будзинкане и в некоторых школах корю, таких как Суйо Рю и Тендо-рю .

Практикующие нагината носят уваги , оби и хакама , подобные тем, которые носят практикующие кендо , хотя уваги обычно белого цвета. Во время спарринга надевают броню, известную как bgu . Bōgu для нагинатадзюцу добавляет щитки на голень ( sune-ate ), а перчатки ( kōte ) имеют отдельный указательный палец, в отличие от перчаток в стиле рукавиц, используемых для кендо .