С шашкой против танка: что вы не знали о кавалерии во второй мировой войне

Содержание:

- литература

- Стремена и сёдла

- Важные кавалерийские бои и набеги [ править ]

- Битва при Монс-ан-Певеле 1304 года

- Февральская революция — начало Октябрьской?

- Опыт «Великой войны»

- Грюнвальдская битва

- Дальнейшее чтение [ править ]

- Битва при Куртрэ 1302 года

- 1-я мировая война[править | править код]

- 19 век: наполеоновская эра

- Лёгкая кавалерия: разведчики и отличные вояки

- Сколько людей погибло во время революции?

литература

- Иоганн Кристоф Альмайер-Бек , Эрих Лессинг : Имперские народы войны. От Максимилиана I до принца Евгения 1479–1718. Bertelsmann Verlag, Мюнхен 1989, ISBN 3-570-00290-X .

- Томислав Аралица, Вишеслав Аралица: Hrvatski ratnici kroz stoljeća . Лента1 : Oprema, oružje i odore hrvatskih ratnika od oko 800. do 1918. godine . Znanje, Zagreb 1996, ISBN 953-6473-32-1 .

- Аладар Баллаги , Альбрехт Венцель Евсебиус фон Валленштейн : Хорватские аркебузиры Валленштейна: 1623–1626. Из неиспользованных архивных источников. Ф. Килиан, Будапешт 1884. Ранее венгерское обозрение . Лента3 . Ф. А. Брокгауз, 1883 г.

- Филипп Бателка: «Хорваты и такая сволочь». Пограничные воины как жестокие преступники в австрийской войне за наследство . В: Филипп Бателка, Майкл Вайз, Стефани Зенле (ред.): Между преступниками и жертвами. Жестокие отношения и жестокие сообщества . Vandenhoeck & Ruprecht, Геттинген, 2017, стр.107-126 .

- Эрнест Бауэр: Великолепие и трагедия хорватов: Избранные главы хорватской военной истории . Герольд, 1969, Глава V: Тридцатилетняя война, VI. Глава: Хорватские спасатели при королевских дворах.

- Heeresgeschichtliches Museum (Ed.): Имперская и Королевская военная граница. Вклады в их историю (= труды Музея истории армии. Том 6). Österreichischer Bundesverlag, Вена, 1973, ISBN 3-215-73302-1 .

- Хольгер Шукельт: Хорватские наездники — ужас и очарование Саксонии . В: Уве Фидлер (Ред.): Чаша горького страдания. Хемниц в эпоху Валленштейна и Грифиуса . Коллекция произведений искусства Хемница, Schlossbergmuseum, 2008, стр.100-108 .

- Майкл Вайз: Жестокие жертвы? Хорватские наемники и их различные роли в Тридцатилетней войне . В: Филипп Бателка, Майкл Вайсе, Стефани Зенле (ред.): Между преступниками и жертвами. Жестокие отношения и жестокие сообщества . Vandenhoeck & Ruprecht, Геттинген, 2017, стр.127-148 .

- Майкл Вайз: Профессионалы насилия и спекулянты войной. Хорватские наемники как жестокие предприниматели в Тридцатилетней войне . В кн . : История в науке и образовании . Лента68 , 2017, стр.278-291 .

- Майкл Вайсе: Имперские хорваты в Тридцатилетней войне . В: Роберт Ребич , Лотар Хёбельт, Эрвин А. Шмидл (ред.): 400 лет назад. Тридцатилетняя война . Издательство Инсбрукского университета, Инсбрук 2019, стр.107-115 .

- Михаэль Вайсе: Подвижность, скорость и жестокость — хорватские гонщики в Бранденбурге и Саксонии . В: Матиас Аше , Марко Колленберг, Антье Цайгер (ред.): Половина Европы в Бранденбурге. Тридцатилетняя война и ее последствия . Лукас Верлаг, Берлин 2020, стр.80-94 .

Стремена и сёдла

Но без жёсткого седла и стремян использовать тактику таранного удара было невозможно: всадник, попытавшийся с разбегу ударить врага копьём, вылетел бы из седла, превратившись в лёгкую добычу. Кавалеристам Античности приходилось изо всех сил сжимать ногами бока коня и сближаться относительно медленно, чтобы инерция была не столь велика.

С появлением жёсткого седла всадник мог не просто сидеть верхом на лошади, а устроиться на прочной, хорошо зафиксированной конструкции. Жёсткое седло использовали уже римляне. Парфяне благодаря ему применяли копейный удар — пусть и производимый на медленном аллюре.

Китайский рельеф, 7 в.н.э.(источник фото)

Вопрос о том, где изобрели стремена, до сих пор дискуссионный. Согласно одной из версий, изобретение, в корне изменившее всю военную науку, появилось приблизительно в III–IV веках в Южной Сибири. Люди таштыкской культуры стали использовать стремена, которые очень быстро распространились по всей Евразии. Эта новинка сделала возможным возникновение рыцарства. Ведь теперь всадник получил надёжную опору для самого мощного удара.

Важные кавалерийские бои и набеги [ править ]

Ниже приведены сражения, кампании или отдельные набеги Гражданской войны, в которых кавалерийские войска играли значительную роль.

- Битва у станции Брэнди — 20 500 бойцов, в 1863 году Плезантон ведет крупнейшее преимущественно кавалерийское сражение войны.

- Битва при Чанселлорсвилле — амбициозный план рейда в тылу Конфедерации сорван из-за бездействия Джорджа Стоунмана

- Битва при Гейнс-Милл — первое крупное кавалерийское сражение войны

- Битва при Геттисберге, кавалерийские сражения третьего дня — Восточное кавалерийское поле и Атака Фарнсворта

- Битва при Франклине — отражение Джеймса Х. Уилсона у Форреста, вероятно, спасло армию Союза

- Битва при Майн-Крик — 9600 кавалеристов, в 1864 году Плезантон возглавляет крупнейшее кавалерийское сражение к западу от Миссисипи.

- Битва у Сэйлорс-Крик — мастерские кавалерийские маневры привели конфедератов к капитуляции в кампании Аппоматтокс.

- Битва при Сельме — массивный рейд Джеймса Х. Уилсона в Алабаму в 1865 году.

- Битва при станции Trevilian — 16 048 кавалеристов, в 1864 году Шеридан возглавляет крупнейшее всекалерийское сражение войны.

- Битва при Желтой Таверне — ИЭБ Стюарт убит кавалерией Филиппа Шеридана.

- Рейд Дальгрена — неудачный рейд Союза против Ричмонда

- Кампания Геттисберга — многочисленные кавалерийские действия во время вторжения Роберта Ли в Пенсильванию

- Рейд Грирсона — дальний рейд через Миссисипи в сочетании с кампанией Улисса С. Гранта в Виксбурге.

- Кампания Мэриленда — вторая поездка Дж. Б. Стюарта вокруг армии Союза

- Кампания на полуострове — первая поездка Стюарта вокруг армии Союза

- Рейд Прайса — Рейд Стерлинга Прайса 1864 года в Театре Транс-Миссисипи

- Рейд Стрейта — рейд 1863 года через Алабаму, в котором полковник Абель Стрейт сдал 1500 человек 400 солдатам Форреста.

- Третья битва при Винчестере — 9300 кавалеристов, Шеридан сражался в начале 1864 года в долине Шенандоа.

- Рейд Уилсона — Рейд Джеймса Х. Уилсона 1865 года через Алабаму и Джорджию

- Рейд Моргана — Рейд Джона Х. Моргана через Кентукки, Индиану и Огайо.

Битва при Монс-ан-Певеле 1304 года

Сражение при Арке не смогло поставить точку в противостоянии фламандцев и французов, поэтому следующая партия была лишь вопросом времени. Стороны активно наращивали войска и сошлись в противостоянии в августе 1304 г. Численность сторон оценивается как равная – около 13 000 французов (3000 всадников и 10 000 пехотинцев) и 12 000 – 15 000 фламандцев , хотя безусловно у короля был явный перевес в рыцарях. Бой начался традиционно перестрелкой арбалетчиков, после чего к строю фламандцев выдвинулись рыцари и…

И снова французы останавливаются напротив плотного пехотного строя, не пытаясь в него бросаться. Ситуация снова патовая, бидауты (легкая пехота французов) обстреливают строй фламандцев издалека, а сами фландрийцы сбиваясь в небольшие отряды по 10-40 человек сами (!) нападают на рыцарей, покидая строй. Таким образом, обе стороны несут потери. Из тупика стороны стараются выйти, начав переговоры, но они срываются (фламандцы заподозрили французов в подготовке к нападению) и фламандцы переходят в атаку. Французские силы отброшены к лагерю, да так что фландрийская пехота пробивается к королю Филлипу IV, один бодрый фламандский воин бьет годендагом по лошади монарха и та в испуге скачет к рыцарям, которые наблюдают за судьбой своего властителя с безопасного расстояния. В конечном счете, Филиппу удается организовать сопротивление и далее сведения хроник расходятся, Гентские анналы говорят, что французы отступили, остальные источники, что отошли фландрийцы – это, вероятно, ближе к истине. Как бы то ни было, потери с обеих сторон были значительные (около 1000 человек вероятно) и для французов битва при Монс-ан-Певеле была такой же Пирровой победой, что сражение при Арке для фламандцев.

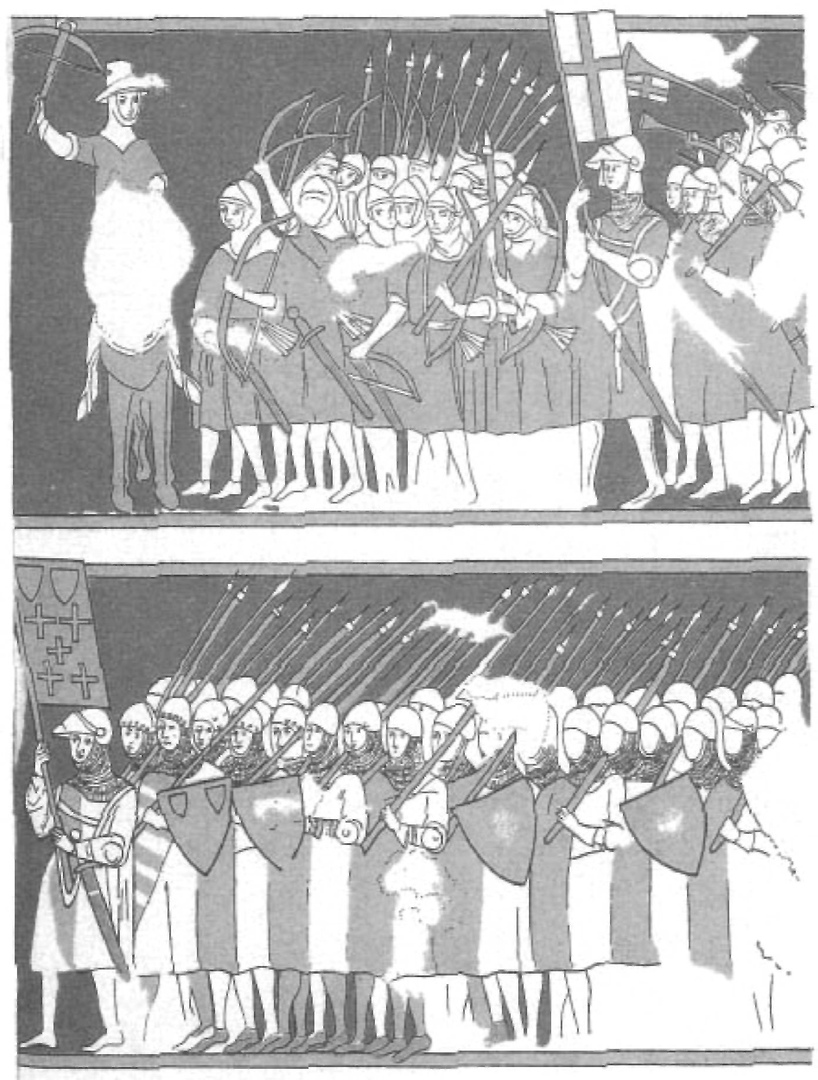

Прорисовка фрески с Гентского алтаря Verbruggen (1998)

Прорисовка фрески с Гентского алтаря Verbruggen (1998)

Переломить ситуацию французы смогли в 1328 году в битве при Касселе, однако, она демонстрирует заметно иной подход. Французская пехота теперь держит фронт фламандцев, пока рыцари бьют по флангам. Но даже эта битва показывает традиционный тупик – фламандцы, оказавшись в окружении, строятся «короной», а французы, потеряв несколько лошадей, снова отказываются от атаки, открывают свой строй, чтобы фландрийцы смогли отступить. Как и в предыдущих битвах, никто не торопится «вытаптывать» или «сметать» с поля плотный пехотный строй. Интересно, что согласно Фландрской хронике, рыцари прямо отказались от атаки на коне, видя плотный строй пехоты :

Забегая вперед, здесь стоит отметить, что французы находились под сильным общественным давлением, так отступивших рыцарей после разгрома при Куртрэ (1302), а также сбежавших при Монс-а-Певеле (1304) и Пуатье (1356) открыто обвиняли в государственной измене.

Сейчас посмотрим, что происходило в битвах с другими участниками.

Февральская революция — начало Октябрьской?

Баррикады, воздвигнутые революционными войсками на Литейном проспекте. Петроград, 27 февраля 1917 годаГосударственный музей политической истории России

Уже в первые дни после 25 октября две революции считались принципиально разными событиями, причем обеими сторонами участников назревающей Гражданской войны

Большевикам и их союзникам было важно подчеркнуть новый этап революционного процесса. Февраль они считали буржуазной революцией, в результате которой к власти пришли владельцы крупной собственности и богатые предприниматели (буржуазия)

Октябрь же считался социалистической революцией: ее итогом должны были стать мощные социальные изменения во всем мире. Противники новых властей подчеркивали, что Февральская революция создала предпосылки для демократического развития России, а Октябрьский переворот был узурпацией власти и прав народа кучкой радикалов, открывающих путь к однопартийной диктатуре.

Это противопоставление сохранялось в советской и западной историографии вплоть до недавнего времени. И там и там было принято разделять три революции: 1905–1907 годов, Февраль и Октябрь. После распада Советского Союза историки все чаще стали говорить о единой Российской революции 1917 года, состоящей из двух этапов: февральского и октябрьского. Многие вопросы, стоявшие перед властями после свержения монархии, были решены после перехода власти к Советам. В этом смысле Октябрь продолжал тенденции, намеченные в Феврале. С 2015 года, после разработки историко-культурного стандарта , в учебниках по истории России появилось понятие «Великая российская революция»: помимо событий 1917 года, оно включает в себя период Гражданской войны вплоть до создания СССР в 1922 году.

Опыт «Великой войны»

После окончания Первой мировой войны в среде военных теоретиков и полководцев зрела мысль о том, что кавалерия, почти не проявившая себя в тяжелых позиционных боях минувшей войны, отходит в прошлое. Безусловно, можно найти удачные примеры кавалерийских атак Первой мировой, кстати, авторами двух из них стали наши соотечественники.

Казаки атакуют немецкую батарею.

Отличился граф Ф.А. Келлер — «первая шашка Российской империи», как его называли, который разбил у Ярославиц в жестоком встречном бою 4-ю австрийскую кавалерийскую дивизию. Противник понес тяжелые потери. Автором второй стал барон П.Н. Врангель: в бою под Краупишкеном он со своими казаками смог в сабли взять немецкую батарею на подготовленных позициях. Третий пример – это атака австралийской лёгкой кавалерии в битве при Беэр-Шеве, на Синайском полуострове. Австралийцы не имели даже сабель — вооружившись штыками, они наскочили на турецко-немецкие войска, в коротком бою разбив их.

На этом удачные и масштабные примеры заканчиваются. В период «интербеллума» все ведущие военные державы сокращают до минимума свои кавалерийские части. Единственные две страны, продолжавшие содержать и развивать кавалерию в больших масштабах, – это СССР и Польша. Опыт Гражданской и собственно Советско-польской войн, а также большие пространства и удачный для применения кавалерийских частей театр военных действий оказывали влияние на военных этих держав.

Грюнвальдская битва

До 14 века польские вооруженные силы состояли в основном из конных солдат. К началу 15 века ядро польских армий составляли конные рыцари, которых короли призывали к оружию. Основной тактической единицей армии было знамя ( chorągiew ), то есть группа примерно из 50 человек, финансируемая знатным кланом, известным человеком или землевладельцем. Знамя воевало отдельно и включало все необходимые отряды, включая собственную кухню, таборов и слуг.

Польско-литовское государство, конец 17 века Товаржиш панцерный

Одним из лучших примеров использования ранней польской кавалерии была Грюнвальдская битва 1410 года. Во время битвы польская танковая кавалерия использовалась для прорыва тевтонских рубежей. Кроме того, польским войскам помогала литовская легкая кавалерия восточного происхождения и татарские застрельщики, которые в основном использовали тактику «наездил и убегал». Во время битвы, после первых столкновений легкой кавалерии, Тевтонский орден разделил свои силы, которые затем были разбиты атакой бронекавалерии.

Дальнейшее чтение [ править ]

- Герлеман, Дэвид Дж. «Боевой конь! Союзные кавалерийские скакуны». Журнал Север и Юг Том. 2, № 2, (январь 1999 г.), стр. 47–61.

- Лонгакр, Эдвард Г. Кавалерия в Геттисберге . Линкольн: Университет Небраски, 1986. ISBN 0-8032-7941-8 .

- Longacre, Эдвард Г. Генерал Джон Буфорд: военная биография . Коншохокен, Пенсильвания: Объединенное издательство, 1995. ISBN 0-938289-46-2 .

- Лонгакр, Кавалеристы Эдварда Г. Ли: История конных войск армии Северной Вирджинии . Механиксберг, Пенсильвания: Stackpole Books, 2002. ISBN 0-8117-0898-5 .

- Старр, Стивен З. Союзная кавалерия в гражданской войне . Vol. 1, От форта Самтер до Геттисберга 1861–1863 гг . Батон-Руж: Издательство государственного университета Луизианы, 1981. ISBN 978-0-8071-3291-3 .

- Старр, Стивен З. Союзная кавалерия в гражданской войне . Vol. 2, Война на Востоке от Геттисберга до Аппоматтокса 1863–1865 гг . Батон-Руж: Издательство государственного университета Луизианы, 1981. ISBN 978-0-8071-3292-0 .

- Старр, Стивен З. Союзная кавалерия в гражданской войне . Vol. 3, Война на Западе 1861–1865 гг . Батон-Руж: Издательство государственного университета Луизианы, 1981. ISBN 978-0-8071-3293-7 .

- Завещания, Брайан Стил. Величайший кавалерист Конфедерации: Натан Бедфорд Форрест . Лоуренс: Издательство Канзасского университета, 1992. ISBN 0-7006-0885-0 .

- Виттенберг, Эрик Дж. Достаточно славы для всех: Второй рейд Шеридана и битва при станции Тревилиан . Вашингтон, округ Колумбия: Brassey’s, Inc., 2001. ISBN 1-57488-468-9 .

- Виттенберг, Эрик Дж . Битва на Бренди станции: крупнейшее кавалерийское сражение в Северной Америке . Чарльстон, Южная Каролина: History Press, 2010. ISBN 978-1-59629-782-1 .

Битва при Куртрэ 1302 года

Начнем с середины нашего повествования – битвы при Куртрэ 1302 года. Сражение довольно примечательное – часто его рассматривают в качестве вехи, знаменующей окончание главенства конницы и начала пехотной революции. И, в общем-то, в таком ключе сражение не устраивает ни фанатов сметающей все и вся рыцарской кавалерии, ни сторонников пехоты-царицы полей. Апологет конницы, разбуженный ночью, на тихий шепот «Куртрэ» вскинется, не просыпаясь, выпалит «коннице помешали рвы, ручей, а так бы растоптали как при Розебеке, Монс-а-Певеле и Касселе» и рухнет на подушку, не открывая глаз. Ну, а сторонников пехоты в принципе не устраивает XIV век как рубеж, ведь атаки конницы отбивались и раньше. Как по мне, эти споры малопродуктивны, и нужно на примере сражений выяснять механику и принципы поведения воинов, а не защищать свою команду.

Фламандский пехотинец, правда его противник пришел из прошлого, судя по доспехам, ну что ж поделать

Фламандский пехотинец, правда его противник пришел из прошлого, судя по доспехам, ну что ж поделать

Вернемся к Куртрэ – это достаточно знаменитая битва между фламандцами и французами, примечательная тем, что первые представляли собой пешее воинство, в то время как их противники делали ставку на конницу. Численность сторон была примерно равной – 8000-10500 человек со стороны фламандцев (по Вербрюггену) и около 7000 французов (2500-3000 всадников, остальные пехотинцы).

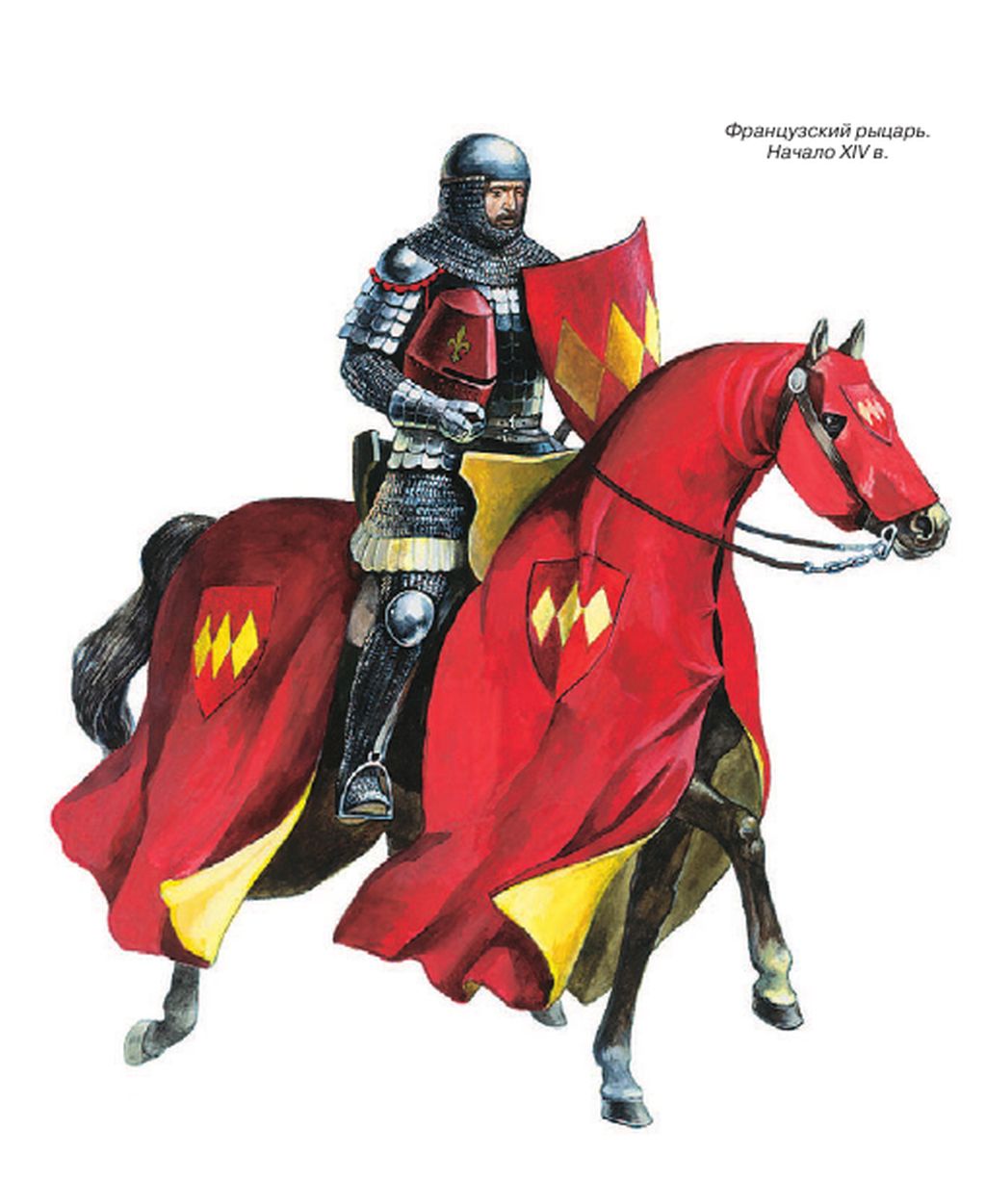

Иллюстрация по Всадники войны. Кавалерия Европы. . Алексинский Д. П., Жуков К. А., Бутягин А. М., Коровкин Д. С, С-П.: Полигон, 2005

Иллюстрация по Всадники войны. Кавалерия Европы. . Алексинский Д. П., Жуков К. А., Бутягин А. М., Коровкин Д. С, С-П.: Полигон, 2005

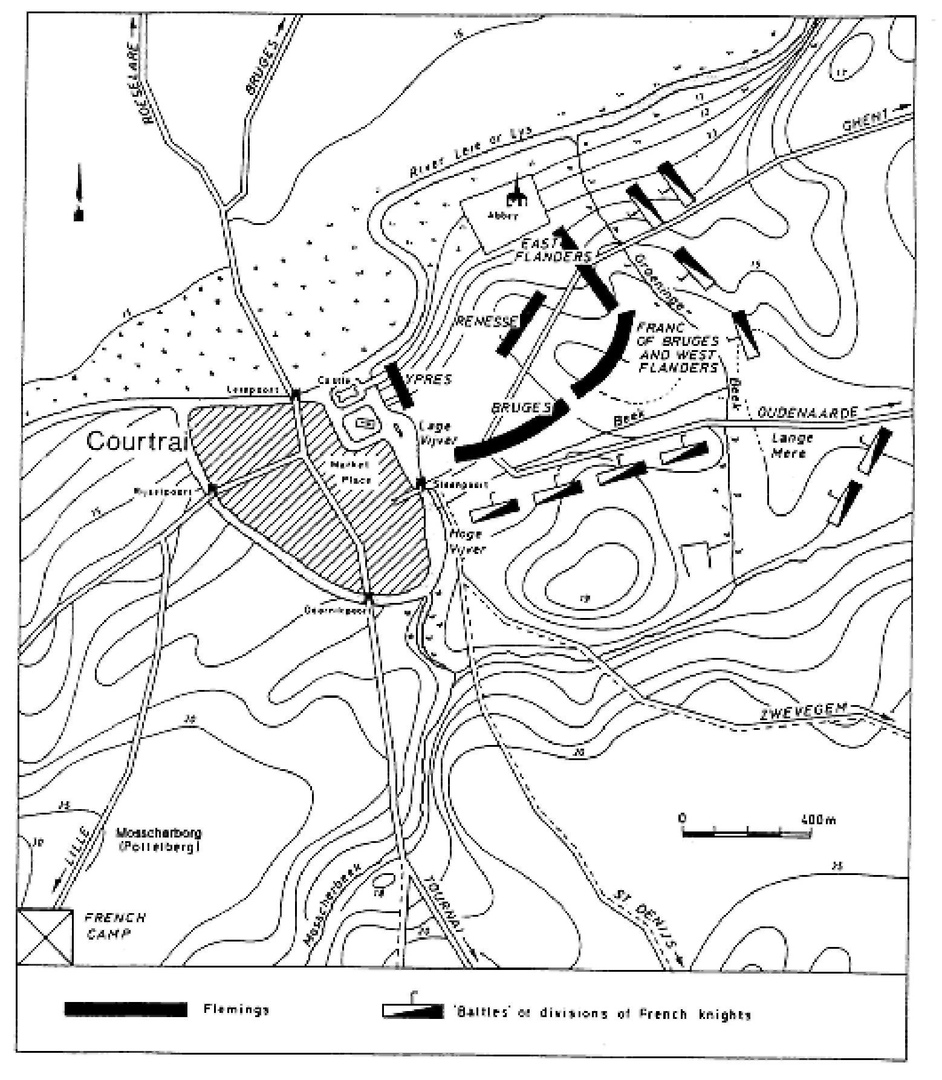

Сам ход битвы описан во множестве статей и исследований, я ограничусь общими замечаниями. Фламандцы выстроились в фалангу, заняв позицию за ручьями и рвами, французская пехота накрыла их арбалетным огнем, после чего вероятно (?) произошел уже ближний бой между фландрийцами и их противниками. Причем пехота французов так успешно наступала, что чуть не выиграла бой. Далее после успешной атаки, по сообщению «Старой хроники Фландрии», французы говорят командующему: «Сир, чего вы еще ждете? Наши пехотинцы наступают так, что они одержат победу и мы не стяжаем здесь чести», после чего рыцари атакуют (успешно форсировав рвы), попутно потоптав некоторое количество своих же пехотинцев, и начинается катастрофа. Всадники отступают с большими потерями, попутно сваливаясь во рвы на обратном пути. Французы оставили на поле битвы половину всадников, потери фламандцев несколько сотен по источникам, по факту – вопрос. Здесь нас будет интересовать несколько важных нюансов, и первое – это моральное состояние самих фламандцев. Людовик ван Вельтем («Historiael Spieghel» ~ 1316 г.) описывает сильный страх, который испытывали пехотинцы :

И здесь достаточно показательное отражение психологии двух участников битвы, с одной стороны первобытный ужас фламандцев перед главной военной силой средневековья, с другой презрение французского рыцарства – они бросаются в атаку, дабы всю славу не получили собственные же пехотинцы.

Далее Жиль ле Мюизи описывает ужас, который поразил уже отступающих рыцарей:

План битвы при Куртрэ. Иллюстрация J.F Verbruggen «The Art of Warfare in Western Europe during the Middle Ages from the Eighth Century to 1340» // The Boydell Press, 1998

План битвы при Куртрэ. Иллюстрация J.F Verbruggen «The Art of Warfare in Western Europe during the Middle Ages from the Eighth Century to 1340» // The Boydell Press, 1998

Полагаю, Вы часто могли слышать в той или иной форме выражение, что один конный стоил десяти пеших. Это распространенный лейтмотив лояльных к рыцарям хроник, собственно вышеупомянутый Жиль ле Мюизи об этом также писал. И здесь, чтобы понять, повлияла ли на что-либо эта битва, стоит посмотреть на то как изменились взгляды фламандцев. Согласно «Хронике Виллани»

На самом деле подобные реляции буквально воспринимать не стоит – собственно поражения рыцарских армий в XIV веке явно свидетельствуют о том, что соотношение 1 конных на 10 пеших, если и выполняется, то в «сферическом вакууме», ну а фламандские бахвальские речи разбились о тяжелые разгромы при Розебеке, Касселе и Бремюле

Важно их рассматривать с позиции общественного настроя – Куртрэ, при всей спорности самой битвы, во-первых прокатилось эхом по всей Европе, во-вторых определенно вызвало заметные сдвиги в психологии воинов

Крестьяне больше не терпели опорных пунктов дворян в своих деревнях и уничтожали их. Сатирические средневековые песни (Kerelslied) представляют фламандцев начала XIV века как людей с замашками графов .

1-я мировая война[править | править код]

К началу Первой мировой войны кавалерия являлась единственным подвижным родом войск и составляла 8—10 % численности армий воюющих коалиций. Она предназначалась для решения тактических (Франция и другие государства) и оперативных (Германия) задач. В России предусматривалось оперативное и тактическое использование кавалерии. Действия кавалерии в ходе войны вследствие насыщения армий артиллерией, пулемётами и применения военной авиации сопровождались большими потерями личного состава и лошадей и были малоэффективными.

Одним из немногих примеров применения крупных сил кавалерии для развития успеха в оперативном масштабе является Свенцянский прорыв , в ходе которого германское командование использовало кавалерийскую группу в составе 6 кавалерийской дивизии.

Многочисленная кадровая русская кавалерия (36 кавалерийских дивизий, 200 тысяч человек), несмотря на высокую подготовку солдат-кавалеристов, даже в начальный, манёвренный период войны при некоторых достигнутых успехах все же не сыграла значительной роли. С наступлением позиционного периода боевые действия кавалерии как подвижного рода войск, по существу, прекратились. Личный состав кавалерийских соединений и частей был спешен и вёл боевые действия, как и пехота, из окопов. Русское военное командование не сумело правильно использовать многочисленную кавалерию в изменившихся условиях войны. Отказ от её массирования на важнейших направлениях привёл к распылению кавалерии по всему фронту, и в конечном счёте кавалерия стала обеспечивать действия других родов войск

Такое использование кавалерии являлось в значительной степени следствием её неправильного обучения ещё в мирное время: на учениях главным внимание уделялось атаке в сомкнутых конных строях без должной огневой поддержки; наступательные действия в пеших строях, по существу, не отрабатывались.

После 1-й мировой войны в связи с развитием механизации и моторизации в иностранных армиях численность кавалерии сократилась, а к концу 30-х годов XX века в ряде крупных государств она как род войск была, по существу, ликвидирована. Незначительное число кавалерийских соединений и частей сохранялось вплоть до 2-й мировой войны лишь в некоторых странах (Франция, Великобритания, Польша, Италия, Румыния, Венгрия и других).

19 век: наполеоновская эра

Битва при Сомосьерре , один из величайших успехов польской кавалерии XIX века.

С наступлением 19 века Польша была разделена соседями. Однако польская армия не была расформирована, а вместо этого большая ее часть была просто мобилизована в армии стран-оккупантов. Благодаря этому были сохранены традиции польской кавалерии. После создания Варшавского герцогства многие поляки добровольно вступили в польские кавалерийские отряды, сражавшиеся в наполеоновских войнах вместе с французской армией.

Новое формирование уланов оказалось не только быстрым и эффективным, но и очень влиятельным: во время наполеоновских войн уланы Варшавского герцогства были одними из самых эффективных кавалерийских формирований, и к концу этого периода большинство европейских государств скопировало и то, и другое. их тактика и их форма. Вместе с французами польская кавалерия принимала участие во многих самых заметных сражениях наполеоновского периода, в том числе под Смоленском , Фуэнхиролой , Рашином и многих других. Кроме того, польские кавалеристы были первой частью Великой армии Наполеона, вошедшей в Московский Кремль во время вторжения Наполеона в Россию . Наконец, польские кавалерийские отряды также присутствовали на Гаити , где они помогали французской администрации подавить восстание рабов. Однако, пожалуй, наиболее заметным успехом польской кавалерии того периода (и, безусловно, самым известным) является битва при Сомосьерре , часть Войны на полуострове .

Форма 2-го уланского полка польских легионов (1914–1918)

Куртка и чапка ефрейтора 1-го Великопольского улана Рег. он же 15-й уланский полк

Во время своего наступления на Мадрид 30 ноября 1808 года Наполеон был заблокирован 9000 испанцев под командованием генерала Сан-Хуана в долине Сомосьерра в Сьерра-де-Гвадаррама . Из-за неровной и неровной местности испанские войска не могли легко обойти с фланга. Их позиции были хорошо укреплены и охранялись артиллерией. Нетерпеливо приближаясь к Мадриду , Наполеон приказал своей польской легкой кавалерии в составе около 87 солдат во главе с Яном Козиетульским атаковать испанцев. Несмотря на потерю двух третей своего состава, полякам удалось заставить защитников покинуть свои позиции.

Лёгкая кавалерия: разведчики и отличные вояки

Конные шассеры, как и прочие всадники лёгкой конницы, начиная с 1803 года начали получать кавалерийские сабли образца XI года, сконструированные для боя в строю, а не для индивидуального фехтования, что выразилось в значительном увеличении веса, более сложном эфесе, защищавшим руку всадника, но сковывавшем движения кисти и большей длине клинка.

Отныне сабля с ножнами весила 2,7 кг вместо прежних 1,65 кг. Вспомогательным оружием шассеров был гусарский мушкетон образца 1786 года или кавалерийский карабин образца IX года, как правило, использовавшиеся в пешем строю или в бою на аванпостах. В составленной капитаном Кьенти «Записка о кавалерии и лёгких войсках» отдельный акцент был сделан на нерациональной и «лишённой грации и удобства» униформе конных егерей: вскоре шассеры получили новые мундиры, ставшие настоящим шедевром военной моды той эпохи.

Достаточно сказать, что мундир гвардейских конных егерей был любимым мундиром самого Императора французов — на самых известных своих портретах Наполеон изображён именно в нём.

Каждый корпус Великой армии включал в себя кавалерийские дивизии, целиком состоявшие из гусарских и конно-егерских полков, осуществлявших разведку и ведущих малую войну, а вот на поле боя конные шассеры, как правило, сражались наравне с кирасирами и драгунами в сомкнутом строю.

В 1806 году во время двойного сражения при Йене-Ауэрштедте конные егеря с успехом сражались не только с прусскими всадниками, но и атаковали порядки пехоты; в 1809 году во время Асперн-Эсслингского сражения всадники под командой великого Лассаля рубились с венгерскими гусарами в самом центре поля боя.

В исключительной ситуации шассеры даже могли спешиваться и вести бой в пешем строю, как, например, в ходе боёв на Березине во время отступления французов из России. Ещё эффективнее лёгкие всадники действовали при преследовании противника: в 1800 году при Гогенлиндене конные шассеры заставили сложить оружие почти 8 000 австрийцев, в октябре 1805 года гвардейские конные егеря участвовали в преследовании и разгроме австрийской колонны Вернежа.

А в 1806 году отряд из 500 егерей пленил более 4 000 пруссаков, включая элитные полки тяжёлой кавалерии. В январе 1800 года была сформирована рота конных егерей Гвардии Консулов, ставшая впоследствии ядром Полка конных егерей Старой Гвардии, в состав которого входила одна из самых экстравагантных частей всей Великой армии — рота мамелюков. Продолжение следует.

Сколько людей погибло во время революции?

Москва после боев. Ноябрь 1917 годаМАММ / МДФ

Точное число жертв, связанных с установлением власти Советов, назвать очень сложно. Во-первых, уже в первые дни после нового переворота эта тема стала крайне политизированной. Обеим сторонам было выгодно преувеличить свои потери и преуменьшить жертвы противника. Газеты были полны статей с кровавыми подробностями, однако их правдивость очень сомнительна. Во-вторых, от периодов подобных стремительных изменений остается мало документов: события попросту не успевают фиксировать.

В-третьих, как уже говорилось, в некоторых районах страны переход власти проходил без вооруженных столкновений. В Петрограде во время штурма Зимнего дворца, в боях под Пулковом против правительственных войск во главе с Керенским и во время подавления антибольшевистского выступления юнкерских училищ количество погибших, по разным подсчетам, не превышало трех десятков с обеих сторон.

В Казани, где советская власть была установлена на день раньше, чем в столице, за два дня вооруженного противостояния было убито и ранено около 10 человек. В Москве потери обеих сторон после недели полноценных боевых действий составили до 1000 человек. В Иркутске, где также происходили крупные многодневные столкновения, погибло более 300 человек. Это были самые кровопролитные события до начала полномасштабной Гражданской войны.