Зачем отражать тепло обратно в космос?

Содержание:

- Поезд на воздушной подушке

- Дирижабль Циолковского

- Космические фоторазведчики

- Космический лифт

- РОСКОСМОС. ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПЛЕКС ОБНАРУЖЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА В БРАЗИЛИИ

- Как это работает?

- Окно в космос

- История создания

- Прототип аэродинамической трубы и шасси

- Наиболее значимые наблюдения Хаббла

- Управление

- Моноплан

- Будущее телескопа Хаббл

- Значение в культуре человечества

- Российский комплекс «Окно-М» зафиксировал рост космической деятельности

- 10 известных снимков телескопа Хаббл

- Фотографии с той стороны Луны

- Технические данные

- Многоступенчатая ракета

- Лунный пейзаж

Поезд на воздушной подушке

В 1927 году в небольшой брошюре «Сопротивление воздуха и скорый поезд» Циолковский опубликовал теорию и схему поезда на воздушной подушке.

«Трение поезда почти уничтожается избытком воздуха, находящегося между полом вагона и плотно прилегающим к нему железнодорожным полотном. Необходима работа для накачивания воздуха, который непрерывно утекает по краям щели между вагоном и путем. Она велика, между тем как подъемная сила поезда может быть громадна. Так, если сверхдавление в одну десятую атмосферы, то на каждый квадратный метр основания вагона придется подъемная сила в одну тонну. Это в 5 раз больше, чем необходимо для легких вагонов.

Не нужно, конечно, колес и смазки. Тяга поддерживается задним движением вырывающегося из отверстия вагона воздуха. Работа накачивания тут также довольно умеренна (если вагон имеет хорошую, легко обтекаемую форму птицы или рыбы), является возможность получать огромные скорости», — писал Циолковский.

Эта теория легла в основу создания транспорта на воздушной подушке спустя многие годы: первые морские плоскодонные суда на воздушной подушке поступили в эксплуатацию в Англии лишь в 1958 году.

Дирижабль Циолковского

«В 1885 году, имея 28 лет, я твёрдо решил отдаться воздухоплаванию и теоретически разработать металлический управляемый аэростат», — запишет Константин Эдуардович в своей автобиографии. Слова «дирижабль» в то время и вовсе не существовало, а аэростаты имели небольшие объемы, купол их изготавливали из прорезиненной ткани, которая быстро изнашивалась и выпускала взрывоопасный водород.

Циолковский первым предложил совершенно новую и оригинальную идею аэростата с тонкой металлической оболочкой с гофрированными боковинами, которая позволила бы сохранять постоянную подъёмную силу при различной высоте полёта и температуре атмосферного воздуха. Кроме того, такая оболочка была крайне прочной. Вместо водорода ученый предложил использовать нагретый воздух. Аэростат Циолковского должен был быть огромным даже по современным меркам: объёмом до 500 000 кубических метров, что более чем в два раза превышало объём знаменитых немецких дирижаблей конца 1920-х годов «Гинденбург» и «Граф Цеппелин II».

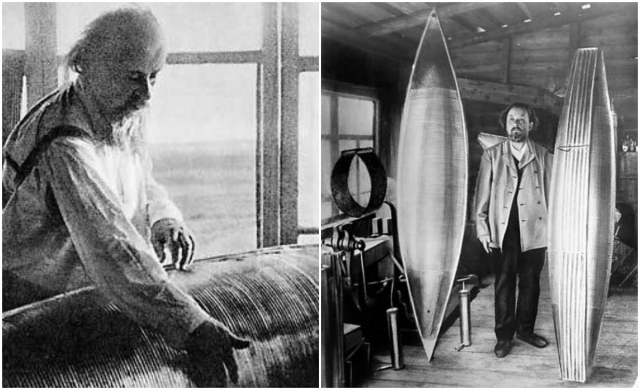

Циолковский и модели его дирижабля. Фото: Commons.wikimedia.org

Прогрессивный для своего времени проект Циолковского не нашел поддержки, в субсидии на постройку модели отказали. Константин Эдуардович даже общался за помощью в Генеральный штаб русской армии, но и там сочли его изобретение фантастическим. В целом труды Циолковского по дирижаблю не получили признания и у официальных представителей русской науки.

Первая попытка воплотить проект была предпринята только в 1931 году, когда построить дирижабль по проекту Циолковского попытались на комбинате «Дирижаблестрой». Аэростат так и не был построен «из-за низкого технологического уровня предприятия». Но впоследствии инженеры убедились в том, что теоретические предположения ученого были верны.

Космические фоторазведчики

Не менее важной задачей, чем фотографирование обратной стороны Луны, стала съемка Земли из космоса. Решением этого вопроса особенно интересовались военные

Первые в Советском Союзе космические снимки были получены еще летом 1957 года. Их сделал красногорский фотоаппарат АФА-39, поднятый на ракете на высоту до 219 км.

Но военным нужна была регулярная съемка, а для этого требовалось вывести на орбиту специализированный спутник-фоторазведчик. В 1958-59 годы уровень развития космической техники в СССР был уже настолько высок, что практическая реализация создания спутника фоторазведки не вызывала сомнений. Предложения Сергея Павловича Королева были приняты правительством в 1959 году. Среди 123 организаций, участвовавших в проекте, основным исполнителем по кинофотоаппаратуре был определен Красногорский завод. Проект спутника-фоторазведчика получил наименование «Зенит-2».

Фоторазведчик «Зенит» в музее военной академии РВСН. Фото: сайт по истории командно-измерительных комплексов СССР

Первая успешная съемка была произведена в 1962 году. В начале 1960-х годов также развернулись работы по созданию спутника детального наблюдения «Зенит-4». Он имел более длительный срок активного существования, программный отворот по крену, повышенную точность стабилизации, а также был оснащен принципиально новой длиннофокусной фотоаппаратурой. Всего в рамках летных испытаний и штатной эксплуатации было произведено 76 успешных запусков «Зенит-2» и 179 успешных запусков «Зенит-4». Фотоаппаратура для «Зенитов» разрабатывалась в Красногорске.

В 1966 году был создан Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс» (ныне ОАО «РКЦ «Прогресс»), который произвел более 400 успешных запусков космических аппаратов, оснащенных аппаратурой Красногорского завода. Центр и сегодня остается основным ее заказчиком.

Фотокамера СА-20 производства КМЗ. Фото: сайт по истории командно-измерительных комплексов СССР

Сегодня Красногорский завод продолжает создавать аппараты для дистанционного зондирования Земли. Данные, получаемые со спутников с помощью фототехники КМЗ, используются для составления и уточнения карт. С их помощью контролируется состояние окружающей среды, проводится поиск природных ресурсов и многое другое.

Оптико-электронная аппаратура «Геотон», устанавливаемая на спутниках семейства «Ресурс», выполняет множество задач, в том числе и для Воздушно-космических сил РФ. В июне 2013 года был осуществлен успешный запуск космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» с модернизированной аппаратурой «Геотон-Л1». Впервые стала возможной съемка с высоким разрешением в режиме реального времени. Аппарат до сих пор выполняет свою миссию, несмотря на то, что срок его службы уже закончился. Данными, полученными с помощью «Геотона-Л1», пользуются многие российские регионы и зарубежные заказчики.

«Геотон-Л1». Фото: «Швабе»

Также в состав оборудования спутника «Ресурс-П» входит гиперспектральная аппаратура, разработанная в стенах КМЗ. Она предназначена для съемки и спектрального анализа местности − лесов, посевов, почвы, геологических образований. С помощью гиперспектральной съемки можно определить состояние наблюдаемых объектов – влажность и состав почвы, заболевания сельскохозяйственных культур, загрязнение водоемов и многое другое.

Космический лифт

Лифт, способный доставить человека в космос, придуманный Циолковским, сейчас разрабатывает NASA. Фото: www.globallookpress.com

Лифт, с помощью которого можно попасть в космос, тоже идея Циолковского. Описание и проект такого устройства Константин Эдуардович изложил в своем труде 1895 года. По задумке ученого, космический лифт напоминал башню (к слову, Эйфелеву башню, которую построили в Париже уже после публикации проекта Циолковского). Башня должна была быть в 100 тысяч раз выше обычной – 35 тысяч километров, а ее верхушка бы двигалась со скоростью 11 километров в секунду. Позже такую скорость назвали второй космической, и теперь именно с ней летают межпланетные аппараты. И только в 2005 году NASA объявило конкурс на создание современного проекта космического лифта.

Теоритические исследования космоса и возможности его освоения, проведенные Циолковским, не могут не поразить: полагаясь лишь на расчёты, ученый описал невесомость, необходимость скафандра при выходе из ракеты, определил оптимальные траектории полёта при спуске на Землю, предсказывал создания искусственных спутников Земли и орбитальных станций.

Многое из описанного Циолковским – от заселения Вселенной до разума атома и бессмертия — так далеко уходит за пределы современной науки, что трудно предположить, насколько реальны эти гипотезы. Однако и опровергнуть их наука не может.

РОСКОСМОС. ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПЛЕКС ОБНАРУЖЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА В БРАЗИЛИИ

5 апреля 2017 г. на территории обсерватории Пико дос Диас (OPD), расположенной в 37 км. к западу от г. Итажуба, шт. Минас-Жерайс, Бразилия, состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию оптико-электронного комплекса обнаружения и измерения параметров движения космического мусора (ОЭК ОКМ) производства АО «НПК «СПП».

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители Госкорпорации «РОСКОСМОС», АО «НПК «СПП», Бразильского космического агентства, Министерства науки и технологий Бразилии и Бразильской национальной астрофизической лаборатории.

Выступая на открытии оптико-электронного комплекса обнаружения и измерения параметров движения космического мусора, генеральный директор Госкорпорации «РОСКОСМОС» Игорь КОМАРОВ отметил, что ОЭК ОКМ — это отличный пример сотрудничества России и Бразилии в области освоения космического пространства, демонстрирующий высокий уровень и глубину взаимодействия двух стран.

Размещенный в Бразилии комплект ОЭК ОКМ – первая российская серийная промышленная станция мониторинга околоземного космического пространства, размещенная за рубежом; она предназначена для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов космического мусора, определения их угловых координат и их идентификации с объектами, внесенными в базу данных комплекса, и выдачи полученной координатной и некоординатной информации в центр сбора и обработки данных.

Комплекс реализует автономный поиск и обнаружение объектов на различных орбитах на высотах от 120 до 40 тысяч км и содержит в своём составе три типа телескопов различного назначения, которые по солнечному блеску способны обнаружить космические объекты и элементы космического мусора, имеющие блеск до 18-й звёздной величины.

Информация, получаемая ОЭК ОКМ, будет использоваться, в том числе бразильской стороной, для научных астрометрических исследований, контроля характеристик траекторий и орбит своих космических аппаратов.

ОЭК ОКМ в Бразилии – первый из четырех специализированных оптико-электронных комплексов, создаваемых Госкорпорацией «РОСКОСМОС» для автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Основная цель АСПОС ОКП – выявление опасных сближений действующих космических аппаратов с объектами космического мусора и сопровождение падающих космических спутников.

Как это работает?

В основе изобретения лежит сверхтонкий многослойный материал, который взаимодействует со светом, как видимым, так и невидимым, совершенно новым образом.

Невидимый свет в форме инфракрасного излучения — это форма тепла, которую излучают все объекты и живые существа. Когда мы стоим перед закрытой печью и не касаемся ее, тепло, которое мы ощущаем, это и есть инфракрасный свет. Этот невидимый свет и предлагают ученые Стэнфорда отправлять обратно в космос.

Конечно, солнечный свет серьезно нагревает здания. Новый материал, взаимодействуя с излучением, будет выступать в качестве потрясающе эффективного зеркала, которое будет отражать практически весь входящий солнечный свет.

В основе работы лежит так называемое фотонное радиационное охлаждение — которое не только будет разгружать инфракрасное тепло внутри здания, но и отражать солнечный свет. В результате могут появиться охлажденные здания, не требующие кондиционирования воздуха.

Исследователи говорят, что спроектировали материал, который будет экономически эффективным при крупномасштабном развертывании на крыше строящегося здания. Хотя эта технология еще очень молода, в один прекрасный день она может привести к существенному снижению спроса на электроэнергию. На системы кондиционирования воздуха в одних только США приходится порядка 15% используемой энергии.

На практике, считают исследователи, это покрытие можно будет распылять на более твердый материал.

Нагревающийся мир нуждается в технологиях охлаждения, не требующих питания, так считает Раман, ведущий автор работы. «В развивающихся странах фотонное радиационное охлаждение сможет обеспечить охлаждение без необходимости энергопитания в сельских районах, а также серьезно снизить необходимость кондиционирования в городских небоскребах».

Окно в космос

Первая часть поверхности инновационного материала излучает инфракрасный свет прямо в космос. Сверхтонкое покрытие было тщательно спроектировано, чтобы отправлять инфракрасный свет от зданий на точно заданной частоте, которая позволит ему проходить через атмосферу, не нагревая воздух

Эта ключевая особенность берется во внимание из-за глобального потепления

Однако просто отправлять тепло в космос недостаточно. Многослойное покрытие действует и как высокоэффективное зеркало, поглощая 97% солнечного света, падающего на здание и нагревающего его.

Излучение и отражение вместе позволяют фотонному радиационному охлаждающему материалу оставаться на 9 градусов холоднее, чем окружающий воздух в течение дня. Многослойный материал имеет толщину всего в 1,8 микрон, это тоньше алюминиевой фольги.

Он состоит из семи слоев диоксида кремния и оксида гафния, нанесенного сверх на тонкий слой серебра. Эти слои не обладают одинаковой толщиной. Внутренняя структура материала позволяет излучать инфракрасные лучи с частотой, которая позволяет им проходить в космос, не нагревая воздух и здания.

История создания

Разработка комплекса началась в 1979 году. На этапе разработки был использован опыт созданиявысокоточных астрономических установок ВАУ.Воинская часть была образована 24 июля 1980 года. Сначала на левом берегу реки Вахш были построеныказармы и автопарк. В 1985 году на месте дислокации части начали монтаж укрытий куполов. В 1988 годуначался монтаж технологического оборудования в первом технологическом здании комплекса. В 1991 годупрактически все технологическое оборудование было смонтировано.Летом 1992 года в связи с обострением общественно-политической обстановки и началом гражданской войныв Республике Таджикистан все строительные и промышленные организации, участвовавшие в строительствекомплекса, покинули объект. В ноябре 1992 года все дети и большая часть членов семей военнослужащихбыли эвакуированы в Россию.В 1999 году комплекс был принят на опытно-боевое дежурство. В марте 2004 года часть заступила на боевоедежурство. В октябре 2004 года комплекс перешёл в собственность России.Окно (оптико-электронный комплекс) 231 июля 2009 года комплекс посетили Верховный Главнокомандующий ВС РФ Дмитрий Медведев иПрезидент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Прототип аэродинамической трубы и шасси

Современная аэродинамическая труба NASA. Фото: Commons.wikimedia.org

Циолковский не только создал в своей квартире первую в России аэродинамическую лабораторию, но и 1897 году самостоятельно построил прототип первой аэродинамической трубы собственной оригинальной конструкции — техническое устройство, предназначенное для моделирования воздействия среды на движущиеся в ней тела. По этому прототипу под руководством великого русского инженера Николая Жуковского и была создана в 1902 году аэродинамическая труба в при механическом кабинете Московского университета.

В последствии Жуковский признавался, что именно работы по аэродинамике Циолковского стали источником его идей. Также в этой сфере Циолковскому принадлежит изобретение собственной схемы газотурбинного двигателя, а еще ученый первым предложил «выдвигающиеся внизу корпуса» шасси самолета.

Наиболее значимые наблюдения Хаббла

- Съемка столкновения кометы Шумейкеров — Леви с Юпитером в 1994 году.

- Получены подробные кадры поверхности Плутона и Эриды (еще одна карликовая планета).

- Засняты ультрафиолетовые полярные сияния Сатурне, Юпитере и на его спутнике Ганимеде.

- Найдены планеты вне Солнечной системы, а также большое количество протопланетных дисков вокруг звезд в Туманности Ориона. Были найдены доказательства того, что формирование планет происходит у многих звезд в нашей галактике.

- Способствовал частичному подтверждению теории о присутствии сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.

- Получено доказательство того, что Вселенная расширяется с ускорением, а не с постоянной (или затухающей) скоростью.

- Подтвержден точный возраст Вселенной — 13,7 млрд. лет.

- Обнаружено наличие аналогов гамма-всплесков в оптическом диапазоне.

- Подтверждение гипотезы об изотропности (т.е. одинаковости самой Вселенной и ее свойств в отдельных ее частях) Вселенной.

- Сфотографированы самые дальние участки Вселенной, вплоть до времени образования первых звезд (т.е. Хаббл позволил заглянуть в прошлое на 12,7 — 13 млрд. лет).

- Телескопу удалось снять крупным планом одну из самых древних среди известных галактик во Вселенной, которая существует на протяжении 500 млн. лет после Большого Взрыва.

Управление

Управляется и контролируется телескоп в реальном времени 24/7 из центра управления в городе Гринбелт в штате Мэриленд. Задачи центра делятся на два вида: технические (обслуживание, управление и мониторинг состояния) и научные (выбор объектов, подготовка задач и непосредственно сбор данных). Еженедельно Хаббл получает с Земли более 100 000 разных команд: это корректирующие орбиту инструкции, и задания на съемку космических объектов.

Хаббл — телескоп занятой, но даже его плотный график позволяет помочь совершенно любому, даже непрофессиональному, астроному. Ежегодно в Институт Исследований Космоса с Помощью Космического Телескопа поступает по тысяче заявок на бронирование времени от астрономов из разных стран. Около 20% заявок получают одобрение экспертной комиссии и, по данным НАСА, благодаря международным запросам проводится плюс-минус 20 тысяч наблюдений ежегодно. Все эти заявки стыкуются, программируются и отправляются Хабблу из все того же центра в Мэриленде.

Осложняющие факторы в работе телескопа

- Поскольку телескоп находится на низкой орбите, что необходимо для обеспечения обслуживания, значительная часть астрономических объектов затемнена Землёй чуть меньше половины всего времени.

- Из-за повышенного уровня радиации наблюдения невозможны, когда телескоп пролетает над Южно-Атлантической аномалией.

- Минимально допустимое отклонение от Солнца составляет около 50° для предотвращения попадания прямого солнечного света в оптическую систему, что, в частности, делает невозможными наблюдения Меркурия, а прямые наблюдения Луны и Земли ограничены.

- Так как орбита телескопа проходит в верхних слоях атмосферы, плотность которых меняется с течением времени, невозможно точно предсказать местоположение телескопа. Ошибка шестинедельного предсказания может составлять до 4 тыс. км. В связи с этим, точные расписания наблюдений составляются всего на несколько дней вперёд, чтобы избежать ситуации, когда выбранный для наблюдения объект будет не виден в назначенное время.

Моноплан

Немецкий моноплан времен Первой мировой войны. Фото: Commons.wikimedia.org

В 1894 году в своей статье «Аэростат или птицеподобная (авиационная) летательная машина» Циолковский предвосхитил конструкцию монопланов – самолетов, которые начали строить в передовых странах только через два десятилетия. Константин Эдуардович впервые дал описание, расчёты и чертежи цельнометаллического моноплана с толстым изогнутым крылом, а также обосновал положение о необходимости улучшения обтекаемости фюзеляжа аэроплана в целях получения больших скоростей. Перед Первой мировой немецкие монопланы поражали воображение современников, а ведь еще незадолго до этого проект Циолковского российская наука снова не восприняла всерьез.

Будущее телескопа Хаббл

Хаббл должен сойти с орбиты после 2030-го года. Этот факт кажется грустным, но на самом деле телескоп на много лет превысил длительность своей изначальной миссии.

Телескоп несколько раз модернизировали, меняли оборудование на все более совершенное, но основной оптики эти доработки не касались.

Значительное превышение бюджета и отставание от графика постройки «Джеймса Уэбба» вынудили НАСА перенести предполагаемую дату старта миссии сначала на сентябрь 2015 года, а затем — на октябрь 2018 года. В настоящее время запуск запланирован на март 2021 года. Но и после этого Хаббл продолжит работать, пока не выйдет из строя. В телескоп вложены невероятные объемы труда ученых, инженеров, астронавтов, людей других профессий и денег американских и европейских налогоплательщиков.

В ответ человечество имеет беспрецедентную базу научных данных и объектов искусства, помогающих понять устройство вселенной и создающих моду на науку.

Сложно понять ценность Хаббла не астроному, но для нас это прекрасный символ достижений человечества. Не беспроблемный, со сложной историей, телескоп стал успешным проектом, который еще, будем надеяться, больше десяти лет будет трудиться на благо науки.

Значение в культуре человечества

Ценность работы телескопа Хаббл столь велика, что он перестал быть сугубо научным достижением, давно став культурным явлением, часто появляясь в кино и других видах искусства в разных ипостасях:

- Голливуд не мог пройти мимо истории с зеркалом, и в фильме «Голый Пистолет 2 с половиной» 91-го года его изображение можно заметить в сцене вечерней депрессии лейтенанта Фрэнка Дребина среди фотографий главных катастроф века.

- Упоминание телескопа можно встретить в масштабном фантастическом фильме «Армагеддон» 98-го года, где именно Хаббл делает первые снимки огромного метеорита, летящего к Земле.

- Одно из первых заметных появлений полученных телескопом снимков в массовой культуре — четвертый сезон сериала Стар Трек Вояджер в 97-м году.

- Хаббл много снимается в кино и на телевидении, и перечислять все фильмы с его участием слишком долго. Одним из самых красивых применений фотографий телескопа, помимо документальных, можно назвать Контакт 97-го года с Джоди Фостер. Также завязка недавней Гравитации происходит во время ремонтной миссии на Хаббле.

- Из неожиданных применений наследия Хаббла: меметичные космические леггинсы. Ну и в качестве принтов для одежды в целом.

Видео

Источники

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Хаббл_(телескоп)https://spacegid.com/orbitalnyiy-teleskop-imeni-edvina-habbla.htmlhttps://habr.com/ru/post/410735/https://www.bbc.com/russian/science/2015/04/150423_hubble_silver_jubiliehttp://wildwildworld.net.ua/foto/teleskop-khabbl-istoriya-dostizheniya-i-milliony-snimkov-kosmosahttps://habr.com/ru/post/410735/https://gagadget.com/science/18432-15-samyih-izvestnyih-fotografij-teleskopa-habbl/

Российский комплекс «Окно-М» зафиксировал рост космической деятельности

Российский оптико-электронный комплекс (ОЭК) обнаружения космических объектов «Окно-М», расположенный в Таджикистане в горах Санглок (горная система Памир) на высоте 2200 метров над уровнем моря, за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль движения около 30 тысяч космических объектов. В 2020 году, на основе информации, полученной российской системой контроля космического пространства от средств ОЭК «Окно-М», был обеспечен контроль более 25 тысяч космических объектов. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

ОЭК «Окно-М» обладает высокими обнаружительными характеристиками, пропускной способностью и возможностями по обработке данных, что позволяет осуществлять контроль космических объектов на орбитах в диапазоне высот от 120 км до 50 000 км. После проведенной модернизации дальность обнаружения комплекса повысилась на 10 тысяч километров (с 40 тысяч километров до модернизации до 50 тысяч километров в настоящее время). При этом «Окно-М» способен обнаруживать на таком расстоянии космические объекты, размер которых не превышает теннисный мяч.

С момента постановки в 1999 году на опытно-боевое дежурство боевыми расчетами комплекса «Окно» проведено свыше 12,5 миллиона измерений по космическим объектам, обнаружено более 7,5 тысячи новых высокоорбитальных космических объектов, осуществлен контроль вывода на рабочие орбиты около 800 космических аппаратов. В состав комплекса входят современные оптико-электронные станции обнаружения и сбора информации о космических объектах, телевизионная аппаратура обнаружения и вычислительные средства нового поколения, созданные на основе отечественной элементной базы.

Работа комплекса полностью автоматизирована. В течение рабочего сеанса, занимающего все сумеречное и ночное время суток, он может функционировать без операторов в реальном масштабе времени, выдавая информацию, как об известных, так и вновь обнаруженных космических объектах. Обнаружение происходит в пассивном режиме, вследствие чего комплекс «Окно-М» обладает низким энергопотреблением. Характерной особенностью оптико-электронных систем ОЭК «Окно-М» является использование ими в качестве носителей информации сигналов, получаемых в результате отражения солнечного излучения от космических объектов.

Высокие технические характеристики комплекса позволяют использовать его как высокоэффективное средство обеспечения испытаний и эксплуатации отечественных космических аппаратов, выводимых на различные орбиты, а также экологического мониторинга космического пространства в рамках реализации программ по наблюдению малоразмерных объектов («космического мусора»), представляющих угрозу для пилотируемых полетов.

10 известных снимков телескопа Хаббл

Столпы творения

Это Столпы Творения, названные так потому, что из этих скоплений газа формируются звезды, и потому, что напоминают формой. На снимке — небольшой кусочек центральной части туманности Орел. Туманность эта интересная тем, что крупные звезды в ее центре частично ее же развеяли, да еще и как раз со стороны Земли. Такая удача позволяет посмотреть в самый центр туманности и, например, сделать знаменитый выразительный снимок.

Галактическая роза

Объект Арп 273 — красивый пример коммуникации между галактиками, оказавшимися близко друг к другу. Ассиметричная форма верхней — это следствие так называемых приливных взаимодействий с нижней. Вместе они образуют грандиозный цветок, подаренный человечеству в 2011-м году.

Крабовая туманность

Крабовая туманность находится на расстоянии 6,5 тысяч световых лет и представляет собой остатки взрыва сверхновой в созвездии Тельца. Туманность выступает в качестве источника излучения для изучения небесных тел, которые заслоняют её.

Галактика Самбреро

Галактика M104, более известная как «Сомбреро», получила своё название благодаря выступающей центральной части (балджу) и ребру из тёмного пылевого вещества. Находится на южной окраине созвездия Девы. Была снята телескопом в 2004 году.

Новый вид туманности Конской головы в инфракрасном спектре

В 2013-м году Хаббл переснял туманность Конская голова или Барнард 33 в инфракрасном спектре. И мрачная туманность Конская Голова в созвездии Ориона, почти непрозрачная и черная в видимом диапазоне, предстала в новом свете. То есть, диапазоне.

До этого Хаббл уже фотографировал ее в 2001-м году.

Галактика Андромеды

В 2014 году телескоп Хаббл сделал наиболее высококачественную фотографию галактики Андромеды за всю историю ее наблюдения. Данная галактика самая близкая к Млечному Пути из гигантских галактик. Скорее всего, наша галактика выглядит идентично Андромеде. Миллиарды звезд, составляющие Андромеду вместе образуют мощное диффузное свечение.

Кассиопея А: красочные последствия смерти звезды

Этот снимок наглядно показывает один из сценариев дальнейшей судьбы Сверхновых звезд после взрыва.

На фото 2006-го года — последствия взрыва звезды Кассиопеи А, что случилось прямо в нашей галактике. Прекрасно видна волна разлетающегося из эпицентра вещества, со сложной и детальной структурой.

Туманность Кошачий глаз

Кошачий глаз имеет официальное название NGC 6543, и представляет собой уникальную планетарную туманность в созвездии Дракона. Это одна из наиболее сложных по структуре туманностей. На снимке, сделанным Хабблом в 1994 году, можно наблюдать множество различных сплетений и ярких дугообразных элементов. В центре туманности находится огромное гало диаметром 3000 световых лет, состоящее из газообразного вещества.

Звезда V838 Mon

По неизвестным причинам звезда V838, находящаяся в созвездии Единорога, пережила мощный взрыв в начале 2002 года. После взрыва, внешняя оболочка V838 внезапно расширилась, сделав эту звезду самой яркой во всем Млечном Пути. После этого, также внезапно, звезда снова стала слабой. Ученые до сих пор не выяснили причину этого взрыва.

Туманность Бабочка

Биполярная планетарная туманность в созвездии Скорпион получила свое название благодаря схожести с крыльями бабочки. В центре туманности находится, вероятно, одна из самых горячих звезд во Вселенной — ее температура превышает 200000°C.

Фотографии с той стороны Луны

В 1959 году советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» впервые в истории провела фотосъемку обратной стороны Луны. Это событие стало важным этапом в освоении околоземного пространства и подтвердило лидерство Советского Союза в космонавтике.

АФА-Е1

Фотоаппарат АФА-Е1, который снимал Луну, был изготовлен на Красногорском механическом заводе (так предприятие называлось в советское время). Создание подобных аппаратов для инженеров КМЗ было в новинку. Требовалось придумать, как защитить пленку от радиационного излучения, сделать аппаратуру и иллюминатор приборного контейнера устойчивыми к воздействию условий космического пространства, о которых в то время было известно не так уж много. Заказчики установили очень высокие требования по весогабаритным характеристикам и еще более жесткие – по срокам.

Вспоминает Владимир Шпачинский, ведущий исследователь проекта: «Незадолго до запуска, где-то на протяжении двух с половиной недель, мы, молодые инженеры научно-исследовательского отдела ЦКБ, в буквальном смысле не выходили из лаборатории Л. Кривовяза, где проходила экспериментальная отработка аппаратуры. Спали здесь же, прямо на столах. Короткое время на отдых, и снова брались за эксперименты. Мы не могли сорвать установленные сроки, так как понимали: это приведет к срыву космических сроков пуска, а значит, и всей программы полета в целом».

Разработка была завершена вовремя, но о дате запуска станции сотрудники КМЗ не знали. А когда услышали сообщение по радио об успешном получении фотографий – радости не было предела. Фотоаппарат удостоили Ленинской премии, сотрудники КБ и завода получили государственные награды. Разработка АФА-Е1 послужила отправной точкой для дальнейших исследований красногорского предприятия в космическом направлении.

Технические данные

Космический телескоп Хаббл, представляет собой сооружение цилиндрической формы протяжённостью 13,3 м, окружность которого составляет 4,3 м.

Масса телескопа до оснащения спец. оборудованием составляла 11 000 кг, но после установки всех необходимых для исследования приборов общая его масса достигла 12 500 кг.

Питание всего установленного в обсерватории оборудования осуществляется за счет двух солнечных батарей, установленных прямо в корпус данного агрегата.

Телескоп Хаббл — строение

Принцип работы представляет собой рефлектор системы Ричи-Кретьена с диаметром главного зеркала 2,4 м, это дает возможность получать изображения с оптическим разрешением порядка 0,1 угловой секунды.

Установленные приборы

В данном устройстве имеется 5 отсеков предназначенных для приборов. В одном из пяти отсеков долгое время находилась с 1993 по 2009 годы корректирующая оптическая система (COSTAR), она предназначалось для того, чтобы компенсировать неточность главного зеркала. Благодаря тому, что все приборы, которые были установленные, имеют встроенные системы коррекции дефекта, COSTAR демонтировали, а отсек стали использовать для установки ультрафиолетового спектрографа.

На момент отправки аппарата в космос, на нем были установлены следующие приборы:+

- Планетарная и широкоугольная камеры;

- Спектрограф высокого разрешения;

- Камера съемки и спектрограф тусклых объектов;

- Датчик точного наведения;

- Высокоскоростной фотометр.

Многоступенчатая ракета

Современные ракеты летают по принципу, разработанному Циолковским. Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

В 1929 году Циолковский издает новую книгу — «Космические ракетные поезда». «Ракетные поезда» Циолковского – это комплексы ракет, которые по мере отработки топлива сбрасываются на землю. Ученый предположил, что благодаря такому принципу к моменту отсоединения последней ракеты скорость поезда будет позволять ему унестись в космос. В 1935 году в своей работе «Наибольшая скорость ракеты» Константин Эдуардович доказал, что что при уровне технологии того времени достичь первой космической скорости (на Земле) можно только с помощью многоступенчатой ракеты. Это утверждение остается верным до сих пор, но проверить на практике теорию Циолковского смогли только в 1944 году, когда немцы запустили «Фау-2» — в первый в истории предмет, совершившим суборбитальный космический полёт.

Лунный пейзаж

В 1887 году Циолковский пишет научно-фантастическую повесть «На Луне». Казалось, тот самый «маленький шажок для человека и огромный скачок для человечества» простой учитель совершил более чем за 80 лет до его воплощения – высадки «Аполлона».

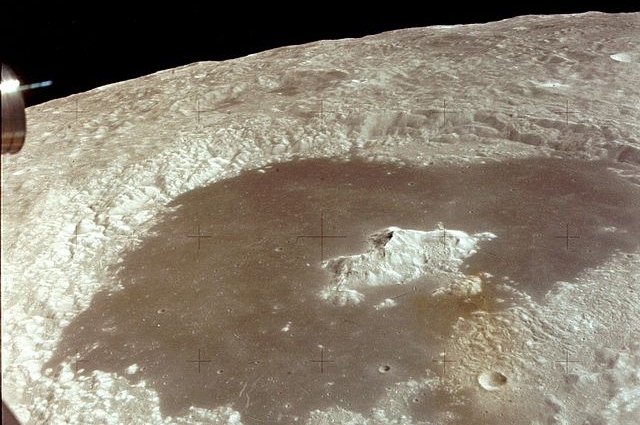

В честь Циолковского, так подробно описавшего лунный пейзаж, назвали кратер на обратной стороне Луны. Фото: Commons.wikimedia.org

В конце XIX века автор удивительно точно описывает поверхность Луны.

«Мрачная картина! Даже горы обнажены, бесстыдно раздеты, так как мы не видим на них легкой вуали — прозрачной синеватой дымки, которую накидывает на земные горы и отдалённые предметы воздух… Строгие, поразительно отчётливые ландшафты! А тени! О, какие тёмные! И какие резкие переходы от мрака к свету! Нет тех мягких переливов, к которым мы так привыкли и которые может дать только атмосфера. Даже Сахара — и та показалась бы раем в сравнении с тем, что мы видели тут», — пишет Циолковский от имени рассказчика.

Кроме того, автор подробно и поразительно точно описывает вид Солнца и Земли с поверхности Луны. Проанализировав следствия малой силы тяжести, отсутствия атмосферы, писатель предвосхищает поведение жидкостей и газов, испарения, кипения, и других физических процессов.