Стрельба холостыми патентами

Содержание:

Бесполезная «таблетка» для «оборонки»

Об «Альтиусе» мы уже говорили. Работу над ним начинала компания ОКБ «Сокол»/ОКБ им. Симонова, но позднее проект передали казанскому подразделению компании УЗГА. Это БЛА более тяжелого MALE-класса.

Судя по всему, наши конструкторы замышляли его как некий аналог БЛА Reaper – более тяжелый, чем Predator, способный нести большую как по массе, так и по номенклатуре нагрузку, в том числе ударную. Но требования заказчика к комплексу, видимо, были повышены, и теперь «Альтиус» уже рассматривается как высотный БЛА большой продолжительности полета, что приближает его к американскому разведчику Global Hawk, регулярно летающему вдоль российских границ. А это по массогабаритным характеристикам – 7,5 тонны, размах крыла – около 40 метров. Он сможет оставаться в воздухе до двух суток, а большая высота полета позволит вести разведку на расстоянии, не доступном для ряда систем ПВО. При подключении спутникового канала связи радиус его действия будет зависеть только от запасов топлива на борту. Если удастся довести эту модель до ума, то, по мнению экспертов, она может заменить в боевом строю даже устаревающие самолеты-разведчики Су-24МР.

И все-таки по самым строгим меркам аппарат тоже нельзя отнести к чисто ударным. Скорее это дальний разведывательный БЛА с некоторыми функциями для нанесения ударов по противнику. К ударным можно отнести только БЛА «Охотник»: четыре-пять тонн ракетного вооружения на борту плюс системы разведки и наблюдения. В отличие от «Альтиуса» и других упомянутых выше БЛА MALE-класса он сможет применяться против неприятеля, владеющего современными средствами ПВО. Но перспективы его принятия на вооружение, повторим, пока очень туманны. Добавим к этому лишь то, что по заявлению МО РФ, российские ударно-разведывательные беспилотники могут получить боеприпасы массой от 50 до 100 килограммов.

Наверняка внесет коррективы в программу создания ударных БЛА и разворачивающаяся пандемия коронавируса – прогнозируется падение ВВП на три – пять процентов. А это может ударить по Госпрограмме вооружения (ГПВ) и гособоронзаказу. Но это лишь подтверждает основной вывод статьи: технологическое отставание даже в малом сегменте ОПК не лечится одной таблеткой. Оно влечет за собой провалы во многих отраслях экономки и отбрасывает страну на многие годы, которые наверстать потом очень сложно.

Между тем маленький Израиль стал крупнейшим экспортером беспилотников в мире. Сейчас израильские фирмы продают 80 процентов производимых БЛА в 49 стран. Догонит ли РФ конкурентов – покажет время.

Причины плохих оценок

Анализ опыта Минобороны России с 2012 по 2014 год показывает: помимо несовершенства нормативно-правовой базы по организации и проведению экспертизы перспективных научно-технических проектов, эффективному осуществлению инновационной деятельности препятствует ряд факторов.

|

| Коллаж Андрея Седых |

Во-первых, в военном ведомстве отсутствует возможность проведения экспертизы отдельных направлений. В результате процесс сертификации ВВСТ по целому ряду разработок (материаловедение, стойкость к воздействиям, создание искусственных организмов, ядерная медицина и других) носит условный характер. Причина – недостаточный уровень подготовки специалистов. При снижении качества образования и кадровых решений даже авторитетные ранее НИИ сегодня часто не готовы дать объективное, мотивированное заключение. Передача ключевых отраслевых институтов в более крупные объединения, территориальные перемещения всегда сопровождались потерей преемственности и утратой лабораторно-испытательной базы, зачастую уникальной и единственной.

Во-вторых, закрытость планируемых направлений исследований не позволяет потенциальным научным коллективам знакомиться с тематикой проектов заранее, готовить свои предложения, обсуждать возможности.

В-третьих, действующий в Минобороны России порядок организации и проведения независимой экспертизы передовых инновационных разработок и технологий не отвечает современным требованиям. Экспертиза и заключения одних учреждений не всегда являются обязательными и авторитетными для других. Недостаточно четко разделены полномочия органов военного управления, задействованных в оценке и принятии решения на внедрение перспективных технологий.

В-четвертых, изобретатели зачастую неспособны просчитать в полной мере значимость и востребованность своих разработок. В результате проекты направляются в незаинтересованные структуры. Таким образом, уже на начальном этапе жизненного цикла оценка и экспертиза проекта проводятся некачественно, а при повторном обращении рассматриваются поверхностно.

В то же время есть определенная настороженность изобретателей, которая вызвана действующими нормами патентного права для физических лиц. Следствием этого недоверия нередко становится неполнота представляемых им материалов, что затрудняет проведение экспертизы, обрекает ее на поверхностность. Новаторы, которые пытаются сотрудничать с Минобороны России, как правило, не имеют собственных денежных средств, позволяющих довести разработки до уровня, требуемого для рассмотрения и экспертизы.

Деньги потратили без результата

Остановив советские проекты, российское руководство так бы и пребывало в прекраснодушном настроении, если бы не принуждение Грузии к миру в 2008 году. Тогда противник активно применил для разведки беспилотники. По заявлению грузинского лидера Михаила Саакашвили, в то время на вооружении ВС республики состояло около 40 израильских дронов Hermes-450 и Skylark. Имелись также у грузинских вояк украинские различные ЗРК, прежде всего «Бук-М1» и «Оса-АК/АКМ». В итоге наша авиация понесла существенные потери, о чем до сих пор досконально мало что известно. Одних боевых самолетов мы потеряли шесть, среди них Су-24М, Су-24МР, Су-24М и даже ракетоносец Ту-22М3, не считая вертолетов. Плюс три танка, до 20 легких бронемашин. Но самое главное – погибли 67 военнослужащих. Такова цена победы. Это был серьезный удар по престижу Российской армии и страны.

Первым забил тревогу первый замминистра обороны России (2010–2011), руководитель Федерального космического агентства (Роскосмос, 2011–2013) генерал армии Владимир Поповкин. На одном из брифингов в узком кругу (тогда пресс-служба МО РФ еще проводила их в так называемом Клубе редакторов на Знаменке), где я присутствовал, он открыто заявил: «У нас беспилотники только начали появляться в войсках. Они в первую очередь разведывательные и летают не очень долго – по часу-два. А ударных БЛА, которые есть, например, в США и Израиле, в стране вообще нет». Назвал Поповкин и причину подробного положения дел. По его словам, многие фирмы получили огромные деньги (на разработку дронов), но ничего не сделали. Пришлось закупать израильские и французские машины, разбирать их и изучать, как устроены.

Но главное было в другом: в стране отсутствовала четкая идеология использования беспилотников, к предприятиям-разработчикам предъявлялась низкая требовательность со стороны военного ведомства. Все это и привело к тому, что было потрачено от трех с половиной до пяти миллиардов рублей, но беспилотники с заданными характеристиками так и не появились.

Поповкин тогда, помню, прямо назвал эту цифру – пять миллиардов рублей с явным намеком на коррупционную составляющую. «…Мы провели испытания всех представленных российской промышленностью беспилотных летательных аппаратов. Ни один из них не выдержал программу испытаний», – подчеркнул он в 2010 году и пообещал навести порядок в отрасли.

К сожалению, сделать это из-за болезни ему не удалось. Но тот провал стране икается до сих пор. Мы никак не можем догнать западных партнеров в создании ударного беспилотника, хотя в разработке легких разведывательных БЛА дело сдвинулось и они уже давно поступают на вооружение. Только изначально они могли передавать сведения на КП, в то время как дроны передовых армий мира были встроены в систему вооружения. Обнаруживали цель в обороне противника и тут же передавали ее координаты огневым комплексам (артиллерия, ракетные ПУ)

То есть мало создать разведывательный аппарат, важно, чтобы он вошел в единую комплексную систему вооружения, взаимодействовал с ней, управлялся на расстоянии

Кроме того, предприятия, которые должны были делать беспилотники, у нас просто прозябали. Между ними и Минобороны шли «ценовые войны». У бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, например, была такая позиция: если нет приличных ВВТ в России, купим за рубежом. МО РФ тогда подписало два контракта с Израилем на опытную эксплуатацию различных типов БЛА и производство дронов по израильской лицензии. Контракт оценивается примерно в 400 миллионов долларов.

А в 2010–2011 годах огласили планы по созданию совместного с израильской компанией IAI предприятия по сборке БЛА. В частности, для производства в России разведывательно-ударного дрона «Дозор-600». Затрачено около трех миллиардов рублей, но неизвестно, сколько их стоит на вооружении. Ударных беспилотников в Российской армии как не было, так и нет, хотя в отечественном ОПК есть специалисты, при соответствующем внимании готовые создать необходимый продукт.

Приземленный «Коршун»

Удивительно другое. Работу над БЛА начали еще в СССР. В 1960 году КБ Туполева занималось созданием тяжелого дрона-разведчика. Можно вспомнить БЛА «Ястреб», «Ворон», «Стриж» и другие интересные модели. Но они не были ударными.

Позже в ОКБ Сухого взялись за создание беспилотника Ту-300 «Коршун-У». Однако уже через год разработки передают в ММЗ «Опыт» ОКБ им. Туполева, накопившему к тому времени немалый опыт в создании БЛА. То был уже ударный дрон, работы над ним начались в 1982 году и активно шли до середины 90-х. Однако затем из-за недостатка финансирования были заморожены. В 2007 году опять возобновились, но ненадолго. Ту-300 – беспилотный самолет с одним двигателем с аэродинамической схемой «утка». Подъемную силу обеспечивает треугольное крыло небольшого удлинения. В носовой части фюзеляжа устроена разведывательная и вспомогательная аппаратура, средства связи и вычислительный комплекс. Целевая нагрузка (радиоэлектроника или ракетно-бомбовое вооружение) размещается в фюзеляжном отсеке и на внешних точках подвески. При взлетной массе четыре тонны аппарат брал на борт до тонны вооружения. Одним из ударных средств могли стать малогабаритные осколочно-фугасные и кумулятивно-осколочные авиабомбы. Держатель БД3-У позволял размещать на самолете широкую номенклатуру управляемых и неуправляемых авиабоеприпасов.

Конечно, его можно доработать. И все же этот БЛА – уже вчерашний день. Хотя бы потому, что шасси у него нет. Стартует он из транспортно-пускового контейнера с использованием твердотопливных ускорителей. Посадка осуществляется с помощью парашютной системы, размещенной в хвостовом отсеке.

«Правнучка» верна традициям «прабабушки»

Боевую эффективность эксперты сравнивают с ядерным взрывом малой мощности. Залп этой «правнучки» знаменитой «Катюши» буквально выжигает местность до состояния лунного грунта. Но нет пределов совершенству. На объединённой экспозиции холдинга «Технодинамика» государственной корпорации Ростех были впервые представлены новые 300-мм управляемые снаряды с осколочными и кумулятивно-осколочными боевыми элементами для «Торнадо-С». Точность стрельбы 800 кг боеприпасов на дальностях более 100 километров в 15-20 раз выше, чем у реактивных снарядов

Фото автора

Фото автора

Новый реактивный снаряд для «Торнадо-С».

Смертоносные новинки разработки учёных и конструкторов холдинга «Технодинамика» оснащены спутниковой навигационной системой. Индивидуальное полётное задание для каждого снаряда программируется отдельно за счёт блока управления, созданного на основе бесплатформенной инерциальной навигационной системы.

Блокпост класса люкс

Одной из самых перспективных новинок на МВТФ-2020 признан лёгкий разработки конструкторов «Военно-промышленной компании» (ООО «ВПК»). Защищённый по 5-му классу защиты бронеавтомобиль-амфибия с колёсной формулой 4х4 пригодится и в нашей армии, и в Росгвардии, и в пограничных войсках. Весьма вероятно, что в скором будущем начнёт массово поставляться в войска созданный в ООО «ВПК» новый дистанционно управляемый боевой модуль с пулемётно-пушечным вооружением. Высокие боевые качества (30-мм автоматическая пушка со спаренным с ней 7,62-мм пулемётом сопряжена с 30-мм автоматическим гранатомётом и двумя пусковыми установками противотанковых управляемых ракет) сочетаются с приемлемой для госбюджета ценой.

Но мало кто из неспециалистов военного дела обратил внимание на ещё одну новинку от «Военно-промышленной компании». А она того стоила

Кто видел на войнах нового времени блокпосты, наверное, так же как и я, поражался «народному творчеству» солдатских масс. Бетонные блоки, мешки с грунтом, брёвна, камни — чего только не используется для создания этих «вороньих гнёзд». Теперь, кажется, проблема защиты личного состава в зоне боевых действий решена технологически.

Фото автора

Фото автора

Новый блокпост от «Военно-промышленной компании».

Всё просто. Железная кабина с дверью, открывающиеся лючки бойниц. Люк на крыше: можно установить пулемёт, гранатомёт, боевой модуль. Люк в полу: если смена часовых затруднена постоянными обстрелами противника, есть возможность прокопать подземный ход и перемещаться по нему при заступлении на боевое дежурство и уходе с поста. Стоит такой блокпост в производстве недорого, а сберечь солдатские жизни сможет гарантированно.

Не только для войны

Конструкторы группы компаний «Калашников», помимо новых образцов боевого оружия, представили на МВТФ «Армия-2020» уникальное смарт-ружье МР-155 Ultima для охотников. Этот инновационный образец имеет возможность синхронизации со всеми современными гаджетами. В базовую комплектацию выполненного в футуристичном дизайне оружия встроены таймер, секундомер, компас и видеокамера с высоким разрешением. Одним нажатием кнопки видеоинформацию о точном выстреле можно отправить любому адресату. Возможно, новинка для российских охотников поступит в продажу уже в начале 2021 года.

Фото автора

Фото автора

Уникальное смарт-ружье МР-155 Ultima для охотников от группы компаний «Калашников».

Размах — на всю великую страну

С 23 по 29 августа 2020 года мероприятия форума «Армия-2020» проходили не только в подмосковном Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, но и на 66 площадках во всех военных округах и на Северном флоте.

Например, в Восточном военном округе (ВВО) показы мощи современных Вооружённых сил России состоялись на 36 тематических площадках в 24 городах и населённых пунктах на территории девяти субъектов РФ — от Республики Бурятия до Курильских островов. По сравнению с прошлым годом количество выставленной техники было увеличено на 30 процентов.

В Хабаровске на аэродроме ВВО Хабаровск-Центральный в течение трёх дней гостям мероприятия были представлены лучшие образцы авиационной техники, а также боевые и специальные машины, соединений и воинских частей округа. На выставочных экспозициях стояли 115 единиц военной техники. В рамках статического показа вооружения и военной техники жители краевой столицы увидели бомбардировщик Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ, транспортные Ан-12 и Ан-26, Ми-26, Ка-52, технику войск ПВО (в частности, пусковую установку ЗРС С-400), зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10» и «Оса», новейшую радиолокационную станцию «Каста-2». Специалисты подразделений беспилотной авиации продемонстрировали новейшие аппараты «Орлан-10», «Застава» и «Гранат-4». В завершение форума состоялся демонстрационный пролёт пары и двух Также хабаровчане увидели десантирование спецназа посадочным способом с захватом объекта, эвакуацию группы под прикрытием

mil.ru

mil.ru

Хабаровчане увидели десантирование спецназа посадочным способом с захватом объекта.

Мероприятия форума за три дня его работы на площадках Восточного военного округа посетило более 300.000 человек.

Впервые увидели новинки вооружения, военной, специальной и авиационной техники в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» жители Курской области. Масштабную экспозицию организовали военнослужащие Западного военного округа. Для экспозиций форума воинскими частями курского гарнизона было задействовано свыше 150 новейших образцов вооружения и техники, в том числе оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», самолёты Су-30СМ, машины термодымовых завес ТДА-3, комплексы РЭБ «Москва».

На военной выставке был открыт пункт отбора на военную службу по контракту. Служить в Вооружённых силах России за время работы форума вызвались более 200 желающих.

Кто выше, тот и прав

В наши дни в зонах вооружённых конфликтов по координатам, получаемым с космических спутников, наводятся не только ракеты, но и высокоточные снаряды. На «Армии-2020» впервые показан перспективный космический аппарат, сконструированный в АО «Корпорация ВНИИЭМ».

— Этот спутник дистанционного зондирования Земли заинтересует и гражданских потребителей, и силовиков, — рассказал заместитель главного конструктора ВНИИЭМ Ильдар Халилюлин. — Пространственное разрешение 0,35 метра с высоты 500 километров — это высочайший стандарт точности.

Фото автора

Фото автора

Новый спутник сконструированный в АО «Корпорация ВНИИЭМ».

Во ВНИИЭМ прежде были созданы космические аппараты для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Канопусы». Снимки разрушенного взрывом порта Бейрута, сделанные из космоса таким спутником, недавно поразили весь мир: таких чётких детальных изображений получить не смог больше никто. Аппаратура нового космического аппарата ДЗЗ разработки ВНИИЭМ превосходит возможности, которыми обладают «Канопусы».

В 186 мероприятиях научно-деловой программы МВТФ «Армия-2020» — круглых столах, конференциях, брифингах и заседаниях — приняли участие более 11.000 человек — цвет отечественной науки и промышленности. По итогам форума органами военного управления предварительно отобрано и включено в сводный реестр более 300 перспективных инновационных проектов.

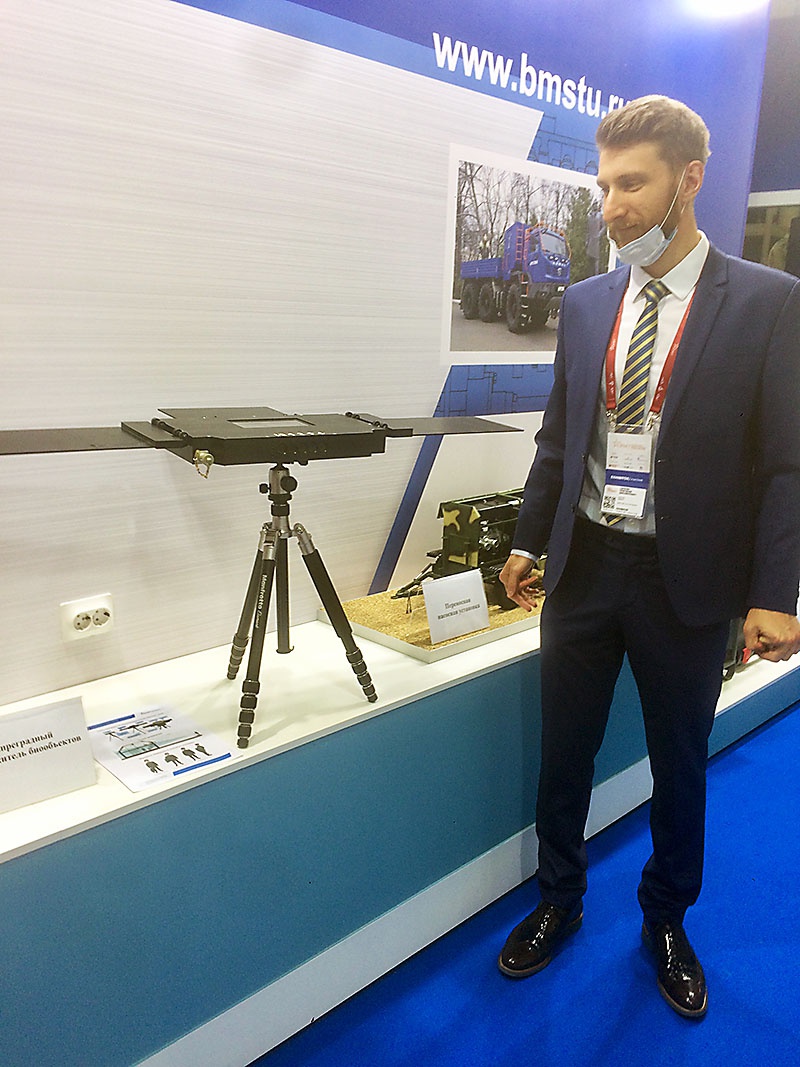

Вероятно, в их числе и те, что представили на форуме учёные Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.

— Мы впервые продемонстрировали сразу несколько очень важных разработок двойного предназначения, — рассказал проректор вуза Евгений Старожук. — Это транспреградный радиолокационный комплекс, способный «видеть» сквозь стены на десять метров, высокотехнологичные и при этом простые в эксплуатации электромотовездеходы и универсальные комплекты оборудования для аэродромов в Арктике. Всё это — прорывные идеи, всё это — уникально и не имеет аналогов в мире.

Фото автора

Фото автора

Транспреградный радиолокационный комплекс разработанный в МГТУ имени Н.Э. Баумана.

А эксперты кто?

В Минобороны России нормативно предусмотрено взаимодействие ведомственных и независимых экспертных структур в аналитическом обеспечении принятия управленческих решений в области инновационной деятельности. Военно-техническая экспертиза проводится группами, создаваемыми с привлечением органов управления, организаций военно-научного комплекса Вооруженных Сил, оборонной промышленности, Российской академии наук и высшей школы. Вместе с тем с учетом вновь изданных нормативно-правовых актов, направленных на стимулирование инновационного развития страны и государственно-частного партнерства, необходима существенная переработка имеющихся положений.

В связи с особенностями организации разработок в военной области (включая вопросы государственной тайны) ведущая роль при проведении экспертизы принадлежит научно-исследовательским организациям (НИО) и военным учебным центрам Минобороны России. Именно здесь сосредоточен основной интеллектуальный потенциал наших Вооруженных Сил. Но представляемые заключения по научно-техническим проектам основаны, как правило, только на ведомственной информации и потребностях.

Научным потенциалом для решения задач в интересах Минобороны обладают также государственные и частные фонды, компании и организации. Достаточно эффективно функционируют независимые центры компетенции, такие как Российская академия наук, научно-технический совет Военно-промышленной комиссии при президенте с системой рабочих секций по актуальным направлениям развития науки и техники, Российская академия ракетных и артиллерийских наук, Академия военных наук и др.

Однако если научно-технический совет ВПК, определяя направления исследований, самостоятельно научно-технические экспертизы не проводит, то РАН использует имеющуюся в своей структуре большую базу различных институтов и учреждений. Аналогичным образом обстоят дела и с Российской академией ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), в состав которой входят ученые из числа конструкторов, военачальников, руководителей высших учебных заведений, организаций и предприятий ОПК. Объединение в составе РАРАН военных и гражданских организаций позволяет организовать работу на независимой от ведомственной принадлежности основе, обеспечить системный подход, комплексность решений. Есть возможность использовать имеющийся потенциал в интересах всех видов ВС, других силовых ведомств, а также организаций, применяющих технологии и технику военного назначения в мирных целях. Независимые экспертные организации способны формировать заключение по научно-техническим проектам на основе информации и понимания проблем, генерируемых вневедомственной аналитикой.

Вместе с тем в видах (родах) ВС РФ, органах военного управления вновь создаются и действуют научно-технические советы. Их уникальность состоит в том, что состав каждой экспертной группы является переменным и определяется только темой экспертизы. Это соответствует требованиям независимости при рассмотрении предложенной темы, исключает возможность коррупции и позволяет выработать объективное заключение.

В Минобороны России организация проведения оценки и экспертизы перспективных и инновационных проектов возложена на Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований). Но для определения рациональных путей инновационного развития системы вооружения необходима консолидация усилий всего научного сообщества страны. На основе анализа достижений в фундаментальных исследованиях возможно определить направления совершенствования ВВСТ, сформулировать предложения по содержанию тактико-технических требований к новым образцам, подготовить ТТЗ на их разработку и определить возможности оборонных предприятий по реализации этих заданий.

Смертельный укус «Полоза»

Подмосковный ЦНИИТОЧМАШ ежегодно «соревнуется» с ижевским «Калашниковым» по количеству новинок стрелкового оружия. Вот и в этом году на главной оружейной выставке страны конструкторы из Климовска ответили на демонстрацию и первой демонстрацией «карманного» варианта для готовящегося к серийным поставкам в войска В Вооружённых силах России давно стояла проблема замены знаменитого пистолета Макарова на новое оружие. После завершения государственных испытаний объективно признано: «Удав», созданный в ЦНИИТОЧМАШ, стал удачным преемником ПМ. Армейский пистолет сконструирован под мощный патрон 9х21 мм.

Фото автора

Фото автора

Инженер-конструктор ЦНИИТОЧМАШ Иван Кухтинов демонстрирует новый пистолет «Полоз».

— Теперь наша «змеиная» линейка продолжена «Полозом», — рассказал еженедельнику «Звезда» инженер-конструктор ЦНИИТОЧМАШ Иван Кухтинов. — Это компактный пистолет. Патрон здесь менее мощный — 9х19 мм. Но пистолет специально создавался для скрытого ношения.

Таким образцом стрелкового оружия, несомненно, заинтересуются в Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО. В армии же он может пригодиться спецназовцам для ведения боевых действий в городских условиях или в качестве дополнительного вооружения. «Лишний» пистолет никогда не бывает лишним.

Похожие новости

11/03/2019

6 марта делегация представителей научных институтов Сибирского отделения Российской академии наук, возглавляемая председателем президиума СО РАН академиком Валентином Пармоном, посетила Омский НИИ приборостроения.

2337

16/04/2021

Каждый восьмой грант, получаемый учеными региона, посвящен аэрокосмическим исследованиям. Новосибирские ученые вносят большой вклад в освоение космоса: тренажер для стыковки космических аппаратов, технология для изготовления солнечных батарей на орбите и на Луне, катализаторы орто-пара-конверсии водорода, аэродинамические исследования перспективного российского многоразового космического корабля «Орел» — вот далеко не полный перечень разработок, рожденных в Сибири.

889

29/10/2016

Избрание сибирских учёных в Российскую академию наук

По итогам тайного голосования участников проходящего в Москве Общего собрания РАН учёные Сибирского отделения большинством голосов получили статус членов Академии. «Эти выборы особенные, ― отметил президент РАН академик Владимир Евгеньевич Фортов.

5983

04/04/2018

454 организации разделили по трем категориям. Чем отличились сельскохозяйственные институты, чему Минздраву стоит поучиться у ФАНО и в каком регионе больше всего институтов из третьей категории, читайте в материале Indicator.

7352

20/06/2017

Уникальная международная выставка достижений технологического развития «НТИ ЭКСПО» пройдет в рамках V Международного форума технологического развития «Технопром-2017» 20-22 июня в Новосибирске при поддержке правительства РФ, коллегии ВПК, Минпромторга России, Минэкономразвития России, МИДа РФ, правительства Новосибирской области.

4991

08/12/2016

В новосибирском Академгородке прошло совещание руководства Сибирского отделения РАН и ведущих экспертов академических институтов с делегацией «РТ-Развитие бизнеса» (дочерняя компания госкорпорации «Ростех») и «GIP Group» (партнер ГК «Ростех» по венчурному бизнесу).

2724

09/11/2016

Журналисты из Белоруссии и России посетили Новосибирскую область с 31 октября по 3 ноября в рамках пресс-тура на тему «Новосибирский Академгородок — территория опережающего развития».В ходе пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА «Россия сегодня», представители СМИ посетили Академгородок, где познакомились с научными достижениями, передовым и инновационным опытом Сибирского отделения РАН.

1716

30/08/2016

В сентябре юбилей отмечают: Пархомчук Василий Васильевич — 01.09 — 70 лет — член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН. Шиплюк Александр Николаевич — 08.

3432

24/05/2017

Делегация представителей высокотехнологичной индустрии Омской области посетила институты новосибирского Академгородка. Свыше 20 главных инженеров, конструкторов и специалистов омских предприятий — ФНПЦ «Прогресс», «Омское машиностроительное КБ», «Омсктрансмаш», «Высокие технологии» и «Омский НИИ приборостроения» (ОНИИП) — встретились с председателем Сибирского отделения РАН академиком Александром Леонидовичем Асеевым и его советником доктором физико-математических наук Геннадием Алексеевичем Сапожниковым.

3223

Новости институтов

-

21/09

4638

-

21/09

4277

-

21/09

4368

-

21/09

4343

-

21/09

4272

-

21/09

4209

-

20/09

3183

-

20/09

2928

-

20/09

1893

-

20/09

603

-

20/09

355

-

20/09

477

-

20/09

505

-

20/09

443

-

20/09

454

-

20/09

446

-

20/09

274

-

20/09

395

-

20/09

429

-

20/09

316

-

20/09

299

-

20/09

312

-

20/09

360

-

20/09

278

-

17/09

646

-

17/09

784

-

17/09

439

-

17/09

457

-

17/09

498

-

17/09

492

-

17/09

467

-

17/09

«Новые аспекты химии и биотехнологий»: прошла научно-исследовательская экспедиция в г. Карасук Новосибирской области

476

-

16/09

543

-

16/09

664

-

16/09

541

-

16/09

762

-

16/09

487

-

16/09

551

-

16/09

544

-

16/09

579

-

16/09

456

-

16/09

348

-

16/09

318

-

16/09

442

-

16/09

387

-

16/09

436

-

16/09

346

-

16/09

388

-

16/09

355

-

16/09

344