Георгий жуков. личная жизнь, жена и дети

Содержание:

- Биография Георгия Жукова

- Церемония прощания

- Карьера Жукова после Великой Отечественной войны

- Жуков Георгий: личная жизнь в молодости

- Как Жуков относился к своим подчиненным

- Смерть

- Война характеров

- Биография Жукова

- Послевоенная карьера Георгия Константиновича Жукова

- Детские и юношеские годы

- Личная жизнь Георгия Жукова

- Жизнь Георгия Жукова в Свердловске

Биография Георгия Жукова

Георгий Константинович Жуков родился в деревне Стрелковка Калужской области, где и провел детство. Происхождение его было незнатным, из простых крестьян. Отец будущего полководца — Константин Артемьевич — работал сапожником. Мать — Устинья Артемьевна – бралась за любую тяжелую работу.

С детства Георгий Жуков имел тягу к лошадям. Он прекрасно ездил верхом, любил за ними ухаживать, хорошо разбирался в породах и повадках этих прекрасных благородных животных. Его увлечение сыграло ведущую роль в назначении будущего маршала Победы на службу в кавалерию.

Скульптура Георгия Жукова перед Александровским садом в Москве

Скульптура Георгия Жукова перед Александровским садом в Москве

Детали ранней биографии

С образованием в деревне было туго. Выбирать было не из чего, и Жуков окончил три класса церковно-приходской школы. Учиться ему нравилось, потому из школы выпустился с отличием.

Так как деревенские жители начинали работать очень рано, сразу после окончания обучения Георгий Константинович по настоянию родителей отправился в Москву, где поступил подмастерьем в скорняжную мастерскую. К слову, его это очень увлекло. До конца жизни он любил иметь дело с мехами и не раз с сожалением отмечал, что если не армия, из него вышел бы прекрасный скорняк.

Параллельно с этим Жуков продолжил свое образование. Он поступил в городское училище на вечернее отделение и с успехом за два года его закончил. Таким образом, он выделялся из основной массы крестьянских детей, которые в основном были вообще не образованные, и только малая часть кое-как оканчивала церковно-приходскую школу.

Георгий Жуков в молодости

Георгий Жуков в молодости

Первая мировая и Гражданская война

Неизвестно, как могла сложиться судьба великого полководца, если бы не Первая мировая война. Георгия Жукова в августе 1915 года призвали в армию. Его, как одного из самых образованных, хотели направить в школу прапорщиков, чтобы Георгий Константинович появился в рядах военнослужащих уже в качестве офицера. Но по одному ему известным причинам он отказался и прошел обучение только на кавалерийского унтер-офицера.

Сразу по окончании курсов он был отправлен на фронт, где спустя какое-то время сильно отличился — взял в плен немецкого офицера. За этот подвиг он получил первую награду, которая была на тот момент высшей в Российской Империи — Георгиевский крест 4-й степени. Был ранен в бою, за что получил еще одного Георгия — 3-й степени.

Георгиевский крест 3-й степени

Георгиевский крест 3-й степени

После победы Октябрьской революции с 1918 года служил в Красной армии. В 1921 году Георгий Константинович вновь отличился, сумев подавить со своим эскадроном мятеж, несмотря на значительно превосходящие силы противника. За это был удостоен ордена Красного Знамени.

Орден Красного Знамени

Орден Красного Знамени

Военное образование он тоже не бросал и, окончив Высшую кавалерийскую школу в Ленинграде, стал полковником. По отзывам современников, Жуков был очень амбициозен. Он искал славы и известности. Коль скоро ему выпали долгие годы военной службы, он стремился строить карьеру в армии. Его личные качества, включавшие смелость, напористость и беспощадность к врагу, премного способствовали движению будущего маршала Победы к намеченной цели.

Халхин-Гол

Впервые проявить себя в качестве полководца ему пришлось в боях на Халхин-Голе в 1939 году, где Жуков был командующим 1-й армейской группой советских войск. Красноармейцам под командованием Георгия Константиновича противостояла не кучка бандитов, а профессиональная хорошо обученная японская армия.

Жуков сумел одержать верх над врагом, имеющим численное превосходство. К тому же позиция для сражения была выбрана японцами и являлась крайне неудобной для наших войск. В итоге операции Жукову удалось окружить всю группировку врага на советской территории, при этом отрезать пути отступления за границу, не позволить соорудить контрнаступление и впоследствии уничтожить.

Жуков в боях на Халхин-Голе

Жуков в боях на Халхин-Голе

Общие потери японцев составили 61 тыс. чел. убитыми, а со стороны русско-монгольской армии — 23,2 тыс. чел.

Эта победа была очень важна для международной политики Советского Союза. Государственную границу наши войска не перешли и, соответственно, не вторгались на чужую территорию. Жуков своими действиями дал советскому командованию отличный козырь.

Япония так и не оправилась от этого поражения и во время Второй мировой войны даже не стала воевать с СССР. А Георгий Жуков после этой победы стал Героем Советского Союза. Позже, в 1940 году, ему было присвоено звание генерал армии

Именно после Халхин-Гола на его успехи обратил внимание Иосиф Виссарионович Сталин и пригласил военачальника для личного знакомства. С той поры Жуков входил в ближний круг доверенных лиц вождя

Жуков в боях на Халхин-Голе

Жуков в боях на Халхин-Голе

Церемония прощания

Не успел пройти и день с его смерти, как гроб с останками Жукова был выставлен в Центральном Доме Советской Армии (ныне Центральный дом Российской армии имени М. В. Фрунзе), чтобы как можно больше граждан могло попрощаться с великим маршалом. В торжественной церемонии приняли участие руководство страны и самые высокопоставленные государственные и военные деятели, а пресса, не прерываясь, снимала это историческое событие. Хотя для предотвращения возможных терактов, актов вандализма или иных непредусмотренных ситуаций, вокруг здания установили жесткий пропускной режим, простые граждане также могли отдать дань уважения Георгию Константиновичу. Для этого, правда, им требовалось отстоять огромную живую очередь, растянувшуюся на сотни метров от здания.

Вечером 18 июня гроб с трупом Жукова был доставлен в крематорий. По старому обычаю, команду о кремации маршала мог отдать только военный того же звания, поэтому церемония затянулась на несколько часов. По окончании урну с прахом Георгия Константиновича доставили обратно в ЦДСА, где она находилась вплоть до 21 июня. На протяжении этих трех дней советские граждане с 9 утра до 11 часов вечера могли прийти и проститься с одним из величайших советских и русских полководцев.

Карьера Жукова после Великой Отечественной войны

Казалось бы, теперь маршалу-победителю осталось только почивать на лаврах. Однако в сталинское время все было не так просто.

Как только война окончилась, 1-й Белорусский фронт переименовали в Группу Советских оккупационных войск в Германии. Соответственно, командовать им остался Жуков. Спустя некоторое время маршал становится также заместителем министра Вооруженных Сил СССР.

Это длилось недолго. В 1946 году Георгию Константиновичу предъявили сразу несколько серьезных обвинений – и в присвоении дорогих трофеев, и в приписываниии себе чужих заслуг в войне, и даже в «бонапартизме». Говорят, Жуков позволил себе презрительное высказывание в ответ на последнее обвинение: «Сравнение в корне неверное. Бонапарт проиграл войну, а я ее выиграл!» В наши дни его цитата стала афоризмом.

Георгий Константинович Жуков

Георгий Константинович Жуков

Герою Великой Отечественной войны пришлось пачками писать объяснительные и оправдываться в своих действиях. Он не был репрессирован, что понятно – его авторитет был огромен, но со своей должности был снят и назначен Сталиным начальником Одесского военного округа.

Разумеется, Жуков был возмущен и обижен — эта должность унизительна для него, маршала Победы. Но его качества не позволяли опустить руки и сдаться. Он во что бы то ни стало решил навести порядок в Одессе, коль скоро ему доверили этот «плацдарм».

И ему это удалось. Главными проблемами Одессы в то время был бандитизм и беспредел. Меры, принятые Жуковым, где-то спорные, но эффективные. Он обезглавил воровскую верхушку и отдал команду на расстрел беспредельщиков и бандитов всех мастей. В городе воцарилось спокойствие.

Жуков наводит порядок в Одессе

Жуков наводит порядок в Одессе

Это не помогло Жукову выйти из опалы. Руководство все равно было им недовольно. Карьера его немного пошла вверх только при Хрущеве, да и то ненадолго – в 1955 году его назначили министром обороны СССР. Спустя два года генсек резко поменял свое отношение и с помощью изощренных методов все-таки сумел раздавить и уничтожить Георгия Жукова как государственного деятеля. Причины были в основном надуманны, но цели своей достигли. В 1957 году Жуков был разжалован и отправлен на пенсию.

Удаленный от дел маршал Жуков начал писать мемуары. Он настолько углубился в это занятие, что просиживал над ним часами. За три года большой труд был окончен. Георгий Константинович Жуков озаглавил его «Воспоминания и размышления».

Партийные функционеры долго думали, можно ли публиковать мемуары. В конце концов они скрепя сердце пустили труд маршала в печать, разумеется, после жесткой цензуры, в процессе которой была вырезана немалая их часть.

«Воспоминания и размышления»

«Воспоминания и размышления»

Жуков Георгий: личная жизнь в молодости

В мемуарах маршал вспоминает: благодаря наставничеству дяди Миши, он приобрёл специальность, работу и стабильный заработок в Москве. Начал самостоятельную жизнь – снял комнату, в 1915 году собрался жениться. У него был роман с дочерью хозяйки квартиры – девушкой по имени Мария (фамилии своей невесты Жуков не приводит).

Но в августе того же года его призвали в армию: потери Русской армии на фронтах Первой мировой оказались неожиданно большими, поэтому объявили мобилизацию мужчин 1896 г.р. Свадьба не состоялась, карьера меховых дел мастера – тоже. С августа 1915-го вся жизнь Жукова была связана с армией. Личная жизнь – тоже.

Как Жуков относился к своим подчиненным

Люди, находящиеся под его командованием, часто упускали из виду еще один фактор, который позволил Жукову добиться успеха, — его готовность принять большое количество жертв. Это, конечно, не было редким явлением в Красной армии, но успех Жукова сделал чрезмерные потери менее жестокими по сравнению с генералами, которые растеряли людей без пользы. Эта черта впервые проявилась на Халхин-Голе. Жуков напомнил, что командующий фронтом Григорий Штерн посоветовал ему замедлить темп наступления и сделать перерыв на два или три дня, чтобы перегруппироваться, прежде чем возобновить операцию по окружению, с целью уменьшить потери. Знаменитая фраза маршала Жукова:

Еще одним атрибутом Жукова было его умение собирать компетентных сотрудников оперативного планирования. Знаменитая фраза Жукова, приведенная выше, доказывает это. Маршал Александр Васильевский часто помогал Жукову планировать сражения и наступления, привнося в него свой талант, ценный опыт и проницательность. Будучи жестким ответственным работником, Жуков требовал щепетильной скрупулезности от своих подчиненных, когда они собирали и обрабатывали информацию, необходимую для правильного планирования. Знаменитая фраза Жукова о войне говорит, что он старался сохранить время. Он заменял тех, кто не оправдывал его ожиданий, и редко давал второй шанс.

Смерть

Безусловно, годы опалы и унижений не могли не отразиться на здоровье Жукова, и к своим семидесяти он страдал от множества заболеваний и, в частности, несколько инсультов. Насколько известно, «последней каплей» для него стала гибель его супруги – Галины Александровны. Его состояние начало стремительно ухудшаться, и полгода спустя он испытал инфаркт и оказался в коматозном состоянии. Когда лучшие врачи СССР опустили руки, политбюро уже начало продумывать похоронную церемонию. 18 июня 1974 года Георгий Константинович Жуков скончался в Центральной клинической больнице. Ему было 78 лет.

Известно, что в тот же день его дочь созванивалась с первыми лицами государства, включая Брежнева, и просила их учесть пожелания покойного быть погребенным в земле, как это было сделано с Будённым. Увы, несмотря на то, что Жуков многократно и заблаговременно высказывал свои пожелания касательно собственно погребения друзьям и родственникам, никаких письменных распоряжений он на этот счёт не оставил. Это стало формальным поводом проигнорировать его последнюю волю и захоронить так, как того желала партия.

Как отмечали его родственники много лет спустя уже в своих мемуарах, решение партии было им противно по ряду причин. Во-первых, таким образом Жуков лишался возможности быть погребённым рядом со своей женой (она полугодом ранее упокоилась на Новодевичьем кладбище). Во-вторых, прах Жукова в результате мог оказаться погребен в Кремлёвской стене рядом с прахом Льва Захаровича Мехлиса – одного из главных ответственных за кровавые репрессии в РККА накануне Второй мировой. Сам же по себе способ похорон, хоть и также был им неприятен, навряд ли мог рассматриваться как недостойный: в конце концов, именно через кремацию и последующее захоронение в Кремлёвской стене уже ранее нашли своё последнее пристанище другие знаменитые маршалы Великой Отечественной – Конев и Рокоссовский.

Война характеров

«И вот на Западном фронте во время тяжелых боев на подступах к Москве мы снова работаем вместе. Но теперь наши служебные отношения порой складываются не очень хорошо. Почему? В моем представлении Георгий Константинович Жуков остается человеком сильной воли и решительности, богато одаренным всеми качествами, необходимыми военачальнику. Главное, видимо, состояло в том, что мы по-разному понимали роль и форму проявления волевого начала в руководстве», — вспоминал Рокоссовский. За этой дипломатичной формулировкой скрывалась обида на командующего Западным фронтом за то, что тот, зная, в каких тяжелейших условиях при многократном превосходстве сил противника 16-я армия под командованием Рокоссовского героически обороняла в октябре 1941 года Волоколамск, приказал провести расследование, почему 27 октября город все же был занят врагом.

Давая объяснение специальной комиссии, Рокоссовский сказал, что он не отдавал приказа о сдаче Волоколамска, а резервов не выделил, потому что не было резервов. И взял под защиту командира 316-й стрелковой дивизии генерал-майора Ивана Панфилова, на бойцов которого пришелся главный удар фашистских войск. Панфилов заявил членам комиссии: «Я твердо убежден, что сдача Волоколамска — это не утрата стойкости у бойцов, люди стояли насмерть». В итоговом документе, подготовленном спецкомиссией, в частности, содержался вывод: «Военный совет фронта особо отмечает неудовлетворительное объяснение военного совета армии и проявленное при этом с Вашей стороны примиренческое отношение к нарушителям приказа». Рокоссовский вспоминал: «Жест недоверия к подчиненным со стороны такого большого военачальника и в такой обстановке возмутил меня до глубины души». После этого из ставки в 16-ю армию летели телеграммы одна суровее другой: «Военный совет фронта персонально товарищей Рокоссовского и Лобачева предупреждает и обязывает под угрозой предания суду военного трибунала удерживать район Истры», «Если район Клина будет отдан врагу, вы будете арестованы и преданы суду военного трибунала». Именно к этому периоду относится замечание Рокоссовского, которое цензура вырезала из его мемуаров: «Вспоминаю один момент, когда после разговора по ВЧ с Жуковым я вынужден был ему заявить, что если он не изменит тона, то я прерву разговор с ним. Допускаемая им в тот день грубость переходила всякие границы».

Маршал Рокоссовский встретился с британским фельдмаршалом Монтгомери в Висмаре в мае 1945 г. Фото: из семейного архива А.К. Рокоссовской

Однако на эту ситуацию можно посмотреть и с другой стороны. Дочь маршала Элла Георгиевна в одном из своих интервью «РГ» подчеркивала: «То, что во время войны он был таким суровым человеком, объясняется тем, какая была обстановка. Было бы странно, если бы он балагурил во время подготовки той или иной операции. Лучше всего это сформулировал известный писатель Сергей Смирнов: «Вся его жесткость продиктована мерой ответственности, которую он на себя взял».

Но именно Рокоссовский, в отличие от многих военачальников той эпохи, такого отношения не терпел. «Некоторая нервозность и горячность, допускаемая в такой сложной обстановке, в которой находился Западный фронт, мне была понятна. И все же достоинством военного руководителя в любой обстановке являются его выдержка, спокойствие и уважение к своим подчиненным», — отмечал он. Отношения между двумя полководцами оставались натянутыми на протяжении всей войны, хотя судьба сводила их вместе почти на всех ключевых сражениях Великой Отечественной от Сталинградской битвы до освобождения родной для Рокоссовского Польши.

Последние годы жизни Георгий Жуков посвятил написанию книги «Воспоминания и размышления». Фото: из семейного архива Э.Г. Жуковой

Не секрет, что Константин Константинович мечтал освободить свой родной город — Варшаву. Но в конце октября ему позвонил Верховный Главнокомандующий Сталин и сообщил, что маршал назначен командующим 2-го Белорусского фронта, а во главе 1-го Белорусского встанет маршал Жуков. «За что такая немилость?» — спросил Рокоссовский. «Мне кажется, что после этого разговора между Константином Константиновичем и мною не стало тех теплых товарищеских отношений, которые были между нами долгие годы. Видимо, он считал, что я в какой-то степени сам напросился встать во главе войск 1-го Белорусского фронта. Если так, то это его глубокое заблуждение», — вспоминал впоследствии Жуков. Но, несмотря на явное ухудшение отношений, именно Георгий Константинович приложил усилия для воссоединения Рокоссовского с сестрой Хеленой, всю жизнь прожившей в Варшаве и уже 30 лет не имевшей никакой связи с братом.

Биография Жукова

Георгий Константинович Жуков родился 19 ноября 1896 г. в деревне Стрелковка, Калужской губернии Российской империи.

Его отец, Константин Артемьевич, всю жизнь проработал сапожником. Мать, Устинья Артемьевна, работала на грузоперевозках.

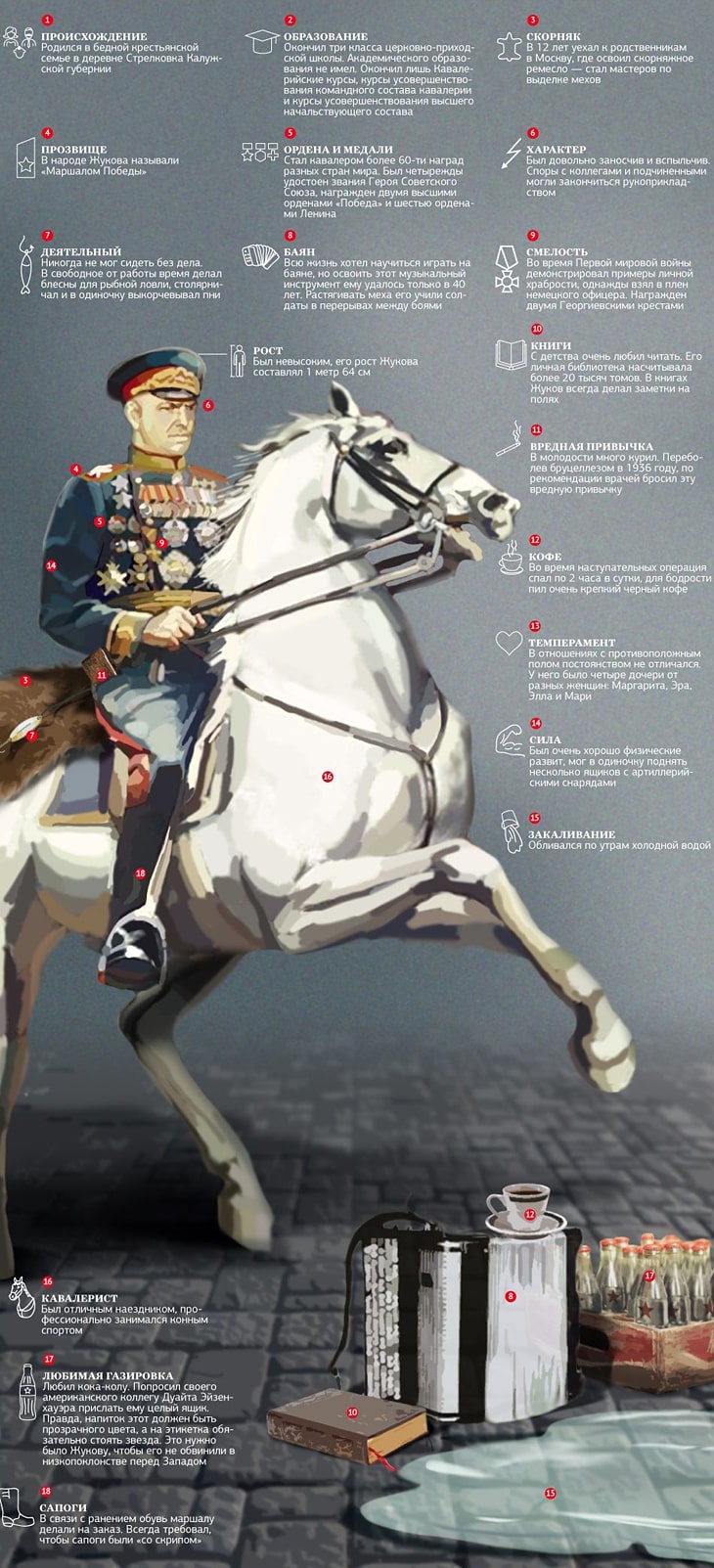

Особые приметы Георгия Жукова

Особые приметы Георгия Жукова

Детство юность

Когда Жукову исполнилось 7 лет, его отдали в церковно-приходскую школу, где он проучился 3 года. У него была хорошая успеваемость по всем предметам, в результате чего он окончил обучение с похвальным листом.

После этого мать отправила сына к своему брату Михаилу, который занимался выделкой кожи, а также изготовлением и ремонтом изделий из меха. Вскоре Георгий начал обучаться у дяди этому непростому ремеслу.

Интересно, что помимо работы, Жуков вместе с двоюродным братом изучал русский язык, географию и математику.

В 1911 г. Жуков благополучно сдает экзамены в училище за полный курс и получает диплом. После этого он какое-то время трудится в лавке. В основном юноша упаковывал проданные вещи, чтобы затем отправлять их покупателям.

Воинская служба

В 1915 г., в разгар Первой мировой войны, Георгия Жукова призвали на службу. За проявленное мужество в боях, а также за захват в плен немецкого офицера он был награжден двумя Георгиевскими крестами 3-й и 4-й степени. Вскоре он получил серьезную контузию, вследствие чего у него начались проблемы со слухом.

Унтер-офицер Георгий Жуков, 1916 г.

Унтер-офицер Георгий Жуков, 1916 г.

Здесь уместно привести один интересный факт из биографии Жукова. Дело в том, что благодаря своему образованию он мог бы поступить в школу прапорщиков, чтобы сразу же стать офицером.

Однако 19-летний юноша постеснялся командовать опытными солдатами, считая это не корректным.

В результате это решение сыграло важную роль в его биографии, ведь в противном случае, после прихода к власти в России большевиков, ему бы пришлось эмигрировать, как офицеру царского режима.

В 1918 г. во время Гражданской войны Георгий Жуков примкнул к Красной Армии, и через 5 лет становится командиром кавалерийского полка.

В период 1933-1939 гг. Советский Союз переживал не самые легкие времена. Во многих регионах страны свирепствовал страшный голод, а также проводились политические репрессии.

В это время Жуков командовал дивизией, и проявлял себя как очень талантливый и перспективный военачальник.

За выдающиеся профессиональные качества его отправили командовать армейским корпусом в район советско-японского конфликта на территории Монголии.

Там он смог провести несколько успешных военных операций, за которые был удостоен звания Героя Советского Союза. В биографии Жукова это была лишь первая такая награда.

В 1940 г. Георгий Жуков становится генералом армии. Он по-прежнему великолепно справлялся со своими обязанностями и был одним из самых опытных военачальников.

В 1941 г. Жуков стал начальником Генерального штаба и заместителем наркома обороны СССР.

Послевоенная карьера Георгия Константиновича Жукова

В народе Георгия Жукова называют маршалом победы. Скорее всего, не безосновательно. Ведь именно ему было поручено от имени Союза Советских Социалистических Республик принимать Акт о капитуляции фашистской Германии.

Однако, как показал ход дальнейших событий, в мирной жизни его полководческие таланты уже не интересовали вышестоящее начальство. Даже наоборот, Жукову неоднократно приходилось на себе полностью прочувствовать всю «прелесть» пребывания в опале.

К примеру, уже летом 1946 года состоялось заседание Высшего военного совета, на котором Георгия Константиновича обвинили в незаконном присвоении трофейных экспонатов из различных немецких музеев, а также в раздувании собственных заслуг перед Отечеством.

Примечательно то, что обвинения выдвигал также и Сталин: «… присваивал себе разработку операций, к которым не имел никакого отношения». Было открыто расследование по так называемому «трофейному делу». На даче маршала проводились негласные обыски. Итогом всех этих действий стало снятие Жукова с должности Главного командующего сухопутными войсками и его последующее назначение в Одесский военный округ. В 1947 году Георгия Константиновича вывели из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б).

Его деятельность в Южной Пальмире не увенчалась успехом. Используя методы военного времени, Жуков стремился одним махом ликвидировать расцветшую махровым цветом преступность. Однако, у него ничего не получилось. В связи с этим приказом Николая Булганина, занимавшим в то время пост Министра вооруженных сил, 4 февраля 1948 года Георгий Константинович был переведен в Уральский военный округ.

В октябре 1952 года опала ослабла, и Жукова вновь восстановили в правах кандидата в члены ЦК ВКП(б). Хотя с того момента правильно было бы уже сказать ЦК КПСС (Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза). Переименование данного политического объединения произошло как раз в том году.

После смерти Иосифа Виссарионовича по ходатайству Берии Георгий Константинович был назначен замминистра обороны СССР. Однако в ходе обострившегося между Лаврентием Павловичем и Никитой Хрущевым противостояния он все же поддерживает последнего.

В июле 1953 года на партийном пленуме его перевели из круга кандидатов в действительные члены ЦК КПСС.

В 1954 году Жукову поручено было провести первое общевойсковое учение с применением реального ядерного оружия. И он сделал это. Блестяще выполнил. Данные о пострадавших в ходе проведения таких специфических учений были засекречены еще четверть века. Да и в наше время доступ к ним достаточно затруднителен. Поэтому о масштабах бедствия (а это иначе и не назовешь) можно судить лишь по тому, что задействованы были 45 000 человек, 600 танков и САУ, более 300 самолетов, 500 минометов и орудий, 600 БТР различных типов.

Политическая составляющая этих учений очевидна и не требует особых доказательств хотя бы потому, что не только СССР проводил в то время разработку ядерного оружия. Этим были обеспокоены США, Великобритания, Франция и даже Китай. Кроме того, на маневрах присутствовали министры обороны союзных для СССР стран.

В 1955 году Жукова назначили Министром обороны Советского Союза. Еще через год он стал кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС.

В 1956 году вскрылась еще одна темная страница в биографии Георгия Константиновича. Как человек, имеющий за своими плечами опыт в подавлении восстаний, он и маршал Конев были направлены в Венгрию против разразившегося там антикоммунистического мятежа. За успешное удушение народных волнений его 4-й по счету раз удостоили звания «Герой Советского Союза» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Второй раз попасть в опалу Жукову пришлось в 1957 году. Он был выведен из состава членов Президиума ЦК КПСС и освобожден от должности Министра обороны. В 1958 году, в обход всех существовавших на тот момент законов, его отправляют в отставку. Опала длится вплоть до 1964 года, когда от власти отстраняют самого Никиту Хрущева. Но Георгий Константинович уже не возвращается в большую политику. Теперь он дает интервью, пишет мемуары, становится консультантом многосерийного документального фильма «Страницы Сталинградской битвы», участвует в конференциях.

13 ноября 1973 года скончалась его жена Галина. Сам маршал смог пережить ее всего лишь на полгода.

18 июня 1974 года, после продолжительной комы, врачи констатировали остановку сердца знаменитого полководца – Жукова Георгия Константиновича.

Детские и юношеские годы

Что бы ни говорили о Георгии Константиновиче Жукове, глупо отрицать, что вся его жизнь была наполнена интересными фактами. На свет он появился 1 декабря (по новому стилю) 1896 г. в деревне Стрелковка Малоярославского уезда Калужской губернии. Конспирологи придают немалое значение названию этого населенного пункта, определяют его как символичное. Но если к делу подойти серьезно, становится понятно, что именно военным мальчик мог стать отнюдь не обязательно.

Нелишне будет знать:

- Официально сообщалось, что мальчик рос в крестьянской семье. Позже, в революционные, а затем и в советские годы, о будет удобной для карьеры. На самом деле семья не была совсем уж простой. Мальчик имел возможность получать образование в церковно-приходской школе в находящемся неподалеку крупном селе. Он окончил три класса этого заведения и получил за успехи похвальный лист.

- Свое детство военачальник в преклонном возрасте вспоминал нечасто, но с удовольствием. По тем временам длилось оно достаточно долго. Только в 1908 г. мать парнишки отправила его в Москву. Но пошел он не в услужение, не «в люди», как тогда приходилось делать многим крестьянским ребятишкам, а поехал к брату матери. Тот был меховщиком, а также держал в Москве скорняжную мастерскую.

- Обучение не было легким, приходилось много трудиться. Но уже через год парень освоил азы профессии и поступил на вечерние общеобразовательные курсы. В 1911 г. он прошел выпускные испытания по программе городского училища и получил еще один документ об образовании.

- В 1912 г. дядя берет Георгия, как наиболее развитого и способного из своих подмастерьев, да еще и родственника, ребенка сестры, на ярмарку в Нижний Новгород. Здесь парень выполняет роль приказчика. Он стоит за прилавком, пакует товар, отправляет заказы по железной дороге и через пристани на Оке и Волге.

В 1914 г. подмастерье переходит в разряд мастеров. Он начинает жить отдельно от семьи дяди и его работников. Снимает жилье у некоей вдовы Малышевой. Именно тогда в его жизни появляется первая девушка. Парня не упрекнешь в том, что он не смотрит в будущее. Эта девушка, Мария, являлась дочерью домохозяйки. Гораздо позже военачальник рассказывал, что собирался жениться на перспективной невесте. Помешала война.

Личная жизнь Георгия Жукова

У национального героя было несколько любимых женщин. Первый раз 18-летний Егор планировал жениться на Машеньке, дочери квартирной хозяйки, когда приехал в столицу учиться скорняжному делу. Но начавшаяся в 1914 война заставила его позабыть о красавице. Через четыре года в саратовском госпитале, куда он попал после ранения, у него случился бурный роман с другой Марией, 22-летней медицинской сестрой. По окончании лечения он снова отбыл на фронт, и им пришлось расстаться. Однако в 1923 они снова встретились, и их отношения возобновились, несмотря на то, что на тот момент у него уже была другая пассия – Александра, бывшая учительница из Воронежской области, сопровождавшая его во всех поездках.

Маргарита — дочь Георгия Жукова

В течение шести лет молодой кавалерист практически жил на две семьи. В 1929 Сашенька подарила ему дочь Эру, надеясь, что это обстоятельство заставит его сделать выбор в ее пользу. Но через полгода и у Машеньки тоже родилась дочка Маргарита. Опасаясь, что любимый уйдет к сопернице, Александра сообщила о неверности супруга в парторганизацию, и ему пришлось остаться с ней.

Георгий Жуков с женой Александрой, дочерьми и матерью

В 1937 у пары появилась еще одна дочь, Элла. Мария, устав от неопределенности, переехала в Минводы, где позже вышла замуж. Брак полководца с Сашей был зарегистрирован только в 1953 году, а развод – в 1965.

Но в годы ВОВ у него была еще и военно-полевая жена – военфельдшер Лидочка, хрупкая и скромная девушка, ставшая для него «лучиком света». После войны он забрал ее с собой в столицу, затем – в Одессу, позже – в Свердловск. Они расстались в 1950, когда его сердцем завладела другая, медсестра Галина. Она была младше 54-летнего военачальника на 30 лет.

Георгий Жуков с женой Галиной и дочерью Машей

Когда его вернули из Свердловска в Москву, он увез ее с собой. В 1957 молодая возлюбленная родила 61-летнему полководцу дочь Машеньку, а официальной женой стала в 1965.

Жизнь Георгия Жукова в Свердловске

C 1948 по 1953 год четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков проживал в Свердловске, командуя войсками Уральского военного округа. Он строил новые военные городки, создал в регионе один из сильнейших армейских спортклубов, а также встретил свою последнюю жену Галину Семенову.

4 февраля 1948 года приказом министра Вооруженных Сил СССР Николая Булганина маршал Советского Союза Георгий Жуков был переведен с должности командующего Одесским военным округом на должность командующего Уральским военным округом (УрВО). Информация об этом широко не афишировалась. Например, начальник Свердловской железной дороги Василий Оборотов получил телеграмму о необходимости встретить спецвагон из Москвы без уточнений, кто в нем находится.

Население узнало о его приезде во время первомайской демонстрации, когда он стоял на трибуне. Увидев его, демонстранты кричали «Жуков! Ура!».

Фото: ЦДООСО

Маршал Жуков поселился в особняке на территории бывшего Ново-Тихвинского женского монастыря в Зеленой Роще. Отдыхал он на даче на берегу озера Балтым. Вместе с ним жили дочери Эра и Элла. Любил охоту.

Каждый день ровно в 9.00 он подъезжал к главному входу штаба УрВО на проспекте Ленина

В должности командующего УрВО Жуков большое внимание уделял боевой подготовке. По его приказу строились и реконструировались военные городки в Чебаркуле, Елани и других местах

Во время одного из военных парадов на площади 1905 года Жуков на коне совершал объезд войск. Внезапно жеребец испугался фотографа Игоря Пашкевича, настраивавшего кадр поблизости. Конь скинул маршала из седла. Жуков быстро поднялся и прошел на трибуну. Вскоре все военные парады в СССР принимались только на автомобилях.

Фото: ЦДООСО

8 октября 1948 года при окружном Доме офицеров (ОДО) был создан Уральский спортивный клуб армии (СКА) «для решения вопросов, связанных с организацией помощи войскам и подготовки окружных команд к состязаниям на первенство Вооруженных сил СССР». В 1950 году команда ОДО (Свердловск) стала первым чемпионом СССР по хоккею с мячом, а футбольный клуб ОДО выиграл кубок РСФСР среди коллективов физической культуры. Кроме того, были созданы команды по боксу, биатлону, борьбе. Георгий Жуков был частым гостем филармонии и городских театров. Лично общался с деятелями искусства Свердловска.

Он близко дружил с писателем Павлом Бажовым. Жуков часто бывал в доме писателя, они состояли в постоянной переписке и вместе присутствовали на официальных мероприятиях. 3 декабря 1950 года Павел Бажов скончался от рака легких в московской больнице. В траурных мероприятиях приняли участие около 100 тыс. человек. Среди тех, кто нес гроб, был его друг маршал Жуков.

В 1950 году коллективы Ирбитского мотоциклетного завода, Ирбитского автоприцепного и колхозники сельхозартели имени Чапаева Туринского района выдвинули Георгия Жукова кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР.

В ходе избирательной кампании он много ездил по региону, встречался с населением. В домах культуры, где проходили встречи, выносили оконные рамы, чтобы те, кто не смог попасть в зал, могли слышать полководца.

Жуков помогал колхозам, испытывавшим нехватку сельскохозяйственной техники. Он отдавал им списанные военные машины, которые в народе прозвали «жуками». Жуков любил дарить ценные подарки: оружие, баяны, часы.

Галина Семенова и Георгий Жуков

Фото: ЦДООСО

В 1950 году маршал познакомился в окружном военном госпитале с военным врачом Галиной Семеновой. Ему было 54 года, ей 24. Она впоследствии стала его третьей женой. В 1957 году она родила ему четвертую дочь — Марию. После смерти Сталина в 1953 году Георгий Жуков вернулся в Москву, где занял должность первого заместителя министра обороны СССР.

Книга «Свердловск-Екатеринбург»