Какой была японская армия второй мировой

Содержание:

- Сожжение заживо

- Кривоствольное оружие

- Обезглавливание

- Миномёт-лопата

- Первые наступательные маневры (1941–1942)

- Советский ППШ-41

- Императорская армия – источник современных ВС Японии

- Истребители

- Переломный момент

- Станковый противотанковый гранатомёт калибра 105 мм

- Крах

- Февральская революция — начало Октябрьской?

- Звания

- Договор о нейтралитете

- Создание самообороны

- Камикадзе и война, растянувшаяся на десятилетия

- Японская эффективность

- Почему большевики решили действовать именно 25 октября?

- Геноцид айнов — исконных жителей Хоккайдо и северных островов

- Нечеловеческие эксперименты над беременными женщинами

- Смерть от прилива

Сожжение заживо

Японские солдаты с небольших островов в Южной части Тихого океана были очерствевшие, жестокие люди, которые жили в пещерах, где не хватало еды, нечем было заняться, зато было много времени для взращивания в сердцах ненависти к врагам. Поэтому, когда им попали в плен американские военнослужащие, они были к ним абсолютно безжалостны.

Чаще всего американские моряки подвергались сожжению заживо или частичному погребению. Многие из них были найдены под скалами, куда их бросали разлагаться. Пленников связывали по рукам и ногам, затем скидывали в вырытую яму, которую затем медленно закапывали. Пожалуй, худшее было то, что снаружи оставляли голову жертвы, на которую затем мочились или её съедали Животные.

Кривоствольное оружие

Необычный вид ствола пытались реализовать в годы войны. /Фото: livejournal.net

Ещё в XIX столетии оружейники задумывались над возможностью стрелять из-за укрытия. А самым логичным решением этой проблемы было создание оружия с кривым стволом. Впервые подобные идеи появились тогда же, а вот попытки реальной практической реализации произошли только во второй трети ХХ века. Так, известно, что в 1940-х годах в СССР создавали кривоствольное оружие, изгибая стволы пулемётов Горюнова и Калашникова, однако эти эксперименты не получили билет в жизнь. Примерно в это же время подобный проект существовал в Третьем Рейхе, причём он оказался более успешен: в 1943 году такое оружие для стрельбы из укрытий было официально поставлено на вооружение и даже успело отметиться в реальных боевых условиях.

Интересный факт: советская пропаганда военного периода о существовании у немцев кривоствольного оружия знала и именовало его не иначе как «предательским», которое используют только «для трусливой стрельбы из-за угла».

Обезглавливание

Члены ИГИЛ находят особое удовольствие в обезглавливании христиан и других своих противников. В Японии же считалось честью умереть от удара меча. Если японцы хотели опозорить врага, они его жестоко пытали. Поэтому для захваченных в плен умереть от обезглавливания было удачей. Гораздо хуже было подвергнуться пыткам, которые перечислены выше.

Если в битве заканчивались боеприпасы, американцы использовали винтовку со штыком, японцы же всегда имели при себе длинный клинок и длинный изогнутый меч. Солдатам везло умереть от обезглавливания, а не удара в плечо или грудь. Если враг оказывался на земле, то его кромсали до смерти, а не отрубали голову.

Миномёт-лопата

Оружие-трансформер времен Второй мировой войны. /Фото: o-vtoroy-mirovoy.ru

На первый взгляд может показаться, что такого оружия в реальности не существовало — уж очень оно нетривиальное, однако его не только приняли на вооружение, но оно ещё и успешно выполняло свои задачи. Гибрид малой пехотной лопаты и миномёта имел калибр 37 мм. Лопата при использовании оружия как миномёта выполняла функцию опорной плиты. Однако история этого орудия была не очень долгой, а всё потому, что в годы войны совершенствование средств вооружения шло семимильными шагами, и очень миномёт-лопата перестал быть актуальным из-за недостаточной дальности огня и малой мощности мины. Поэтому довольно быстро необычное оружие сняли с вооружения и о нём забыли.

Первые наступательные маневры (1941–1942)

Как только началась Тихоокеанская война, японская императорская армия быстро захватила многие критические районы. К ним относятся Британская Малайя , Гуам , Филиппины и остров Уэйк . Комбинация японского военно-морского превосходства и доктрины союзников « Европа прежде всего » означала, что на этом этапе войны они не встретили сравнительно небольшого сопротивления — 85% американских ресурсов и 68% личного состава армии были направлены на Европейский театр военных действий. Японский контроль значительной части Океании и Азии дали им сильную инициативу, так как они были в состоянии получить много ценных ресурсов, в том числе каучука, олова, бокситов и нефти — Япония не имела внутренних источников нефти, а в 1942 году голландской Ост Индия была четвертым по величине производителем нефти в мире.

Японские танки и грузовики Chi-Ha в Малайе, 1942 год.

Советский ППШ-41

После немецкого вторжения в Советский Союз в 1941 г. русские потеряли огромное количество стрелкового оружия и значительную часть оружейных заводов, что вызвало острую потребность в легком и простом оружии с большой боевой мощью. В результате появился надежный и очень эффективный пистолет-пулемет Шпагина образца 1941 г. (ППШ-41) калибра 7,62 мм, разработанный Георгием Шпагиным. ППШ-41 был гораздо дешевле и проще прежних советских пистолетов-пулеметов, поскольку в нем вообще не было винтовых соединений, а все металлические детали изготовлялись штамповкой и сваркой. Он весил 3500 г и использовался либо с барабанным магазином на 71 патрон (наподобие магазина к «Суоми»), либо с коробчатым магазином на 35 патронов. Темп стрельбы составлял 900 выстрелов в минуту.

Советский пистолет-пулемет ППШ-41 калибра 7,62 мм, массово выпускавшийся в СССР во время Второй мировой войны, идеально подходил для вооружения танковых десантов на Восточном фронте

На войне советские солдаты называли это оружие уважительно «Папаша» или «Шпагин». В нем использовался ствол, хромированный, как и в винтовке Мосина—Нагана образца 1891/30 г., для лучшего сопротивления коррозии и увеличения срока службы. Оружие разбиралось очень просто: крышка ствольной коробки откидывалась на шарнире, открывая доступ к затвору и возвратной пружине. На некоторых последних моделях допускался только автоматический огонь, поэтому у них не было переводчика.

Простейший компенсатор и дульный тормоз уменьшали подбрасывание вверх дульной части ствола в результате отдачи. У ППШ-41 было несколько недостатков: при падении мог произойти случайный выстрел, перезаряжание было затруднено, а барабанные магазины были склонны к заклиниванию, чего не происходило с коробчатыми магазинами.

До 1945 г. было выпущено около пяти миллионов ППШ-41, а тактика пехоты была изменена, чтобы полнее использовать преимущества нового оружия. Часто воинские подразделения, особенно танковый десант, целиком вооружали пистолетами-пулеметами. Стандартный боекомплект состоял, вероятно, из одного барабанного и пяти-шести коробчатых магазинов. До появления коробчатых магазинов боекомплект, по-видимому, состоял из двух барабанных магазинов. Небольшая дальность действительного огня предполагала, что подразделения должны входить в непосредственный контакт с противником. Подобная тактика, несколько напоминавшая тактику штыкового боя, имела устрашающее воздействие на неприятеля на Восточном фронте.

МП-717 (р)

Немцы также высоко оценили ППШ-41 и пользовались им всякий раз, когда им удавалось захватить это оружие. Так как советские патроны калибра 7,62 мм и патроны Парабеллум были схожи по размерам, то для приспособления ППШ-41 к магазинам МП-38/40 следовало лишь поменять ствол и использовать адаптер для магазина. Вермахт официально принял на вооружение переделанные ППШ-41 под обозначением МП-717 (р).

В течение Второй мировой войны финны захватили чуть больше 4000 советских пистолетов-пулеметов калибра 7,62 мм. Такое количество было слишком невелико, чтобы переоборудовать производство на выпуск боеприпасов советского калибра 7,62 мм и создавать дополнительные трудности для системы снабжения финских войск. Однако, хотя потребность в пистолетах-пулеметах была очень велика и командование финской армии изучало возможность переделки оружия под финские патроны калибра 9 мм и магазины к пистолету-пулемету «Суоми», производство модифицированного ППШ-41 так и не было начато.

Ленинградское оружие

Во время блокады Ленинграда в 1941—1944 гг. в городе, несмотря на дефицит материалов, продолжали действовать оружейные заводы. В этих условиях А. И. Судаев сконструировал ППС-42. После доработки пистолет-пулемет Судаева образца 1943 г. (ППС-43), цельнометаллическое оружие со складывающимся прикладом и компактным изогнутым магазином на 35 патронов, было принято на вооружение. Выпуск ППС-43 продолжался и после войны. Складывающийся приклад уменьшал габариты оружия и делал его идеальным для танковых экипажей, парашютистов и разведывательных подразделений. Хотя темп стрельбы был сравнительно невысок (700 выстрелов в минуту), это более чем окупалось малым весом, небольшими размерами и высокой технологичностью. Было изготовлено около 500000 штук. Трофейные ППС-43 использовались немцами под обозначением МП-719 (р).

Складывающийся приклад ППС-43 уменьшал его длину до 622 мм и делал оружие идеальным для экипажей бронетанковой техники и парашютистов

Поделиться ссылкой

Императорская армия – источник современных ВС Японии

Современная армия Японии – это исторический отголосок некогда существовавшего войска, которое было известно на весь мир своей беспощадностью, силой и мощью. Однако созданию Японского войска предшествовала череда реформ. Первоначально единого военного формирования в Японии не было.

Основой обороны страны были удельные самурайские ополчения, которые практически не поддавались контролю. Но уже к 1871 году в стране появляется императорская армия Японии. Основой военного формирования послужили отдельные войска нескольких княжеств (Тёсю, Тоса, Сацума). Основными регулирующими органами были Министерство армии и флота. Уже через несколько лет императорская армия стала грозной силой, которая не раз доказывала свою мощь в сражениях с Российской Империей, Китаем и Британскими колониями. Однако история императорской армии Японии была предрешена, когда страна вступила в союз с нацистской Германией и фашистской Италией.

Истребители

| Самолет |

Кодовое имя союзников |

Первый полет | Количество построенных | обслуживание |

|---|---|---|---|---|

| Kawanishi N1K Kyofu Navy Истребитель Гидросамолет | Рекс | 1942 г. | 1532 | IJN |

| Kawanishi N1K1-J / N1K2-J Shiden Navy Наземный перехватчик | Георгий | 1943 г. | 1435 | IJN |

| Kawasaki Ki-10 Армейский истребитель Type 95 | Перри | 1935 г. | 588 | IJA |

| Kawasaki Ki-45 Toryu Army Type 2 Двухместный истребитель | Ник | 1941 г. | 1370 | IJA |

| Kawasaki Ki-61 Hien Army Type 3 Истребитель | Тони | 1943 г. | 3159 | IJA |

| Kawasaki Ki-100 Goshikisen Army Type 5 Истребитель | н / д | 1945 г. | 395 | IJA |

| Армейский штурмовой самолет Kawasaki Ki-102 Type 4 | Рэнди | 1944 г. | 238 | IJA |

| Mitsubishi A5M Navy Type 96 истребитель-авианосец | Клод | 1937 г. | 1094 | IJN |

| Mitsubishi A6M Zero-Sen Navy Type Zero Carrier Истребитель | Зик / Хэмп | 1940 г. | 10939 | IJN |

| Mitsubishi A7M Reppū ВМС авианосный истребитель | Сэм | 1944 г. | 10 | IJN |

| Mitsubishi J2M Raiden Navy истребитель-перехватчик | разъем | 1942 г. | 621 | IJN |

| Mitsubishi Ki-46-III-Kai Army Type 100 Истребитель ПВО | Дина | 1941 г. | 1742 г. | IJA, IJN |

| Nakajima A6M2-N Navy Type 2 Interceptor / Истребитель-бомбардировщик | Руф | 1941 г. | 327 | IJN |

| Накадзима J1N1-S Гекко | Ирвинг | 1941 г. | 479 | IJN |

| Nakajima Ki-27 Армейский Истребитель Тип 97 | Нейт | 1937 г. | 3368 | IJA |

| Nakajima Ki-43 Hayabusa Army Type 1 Истребитель | Оскар | 1939 г. | 5919 | IJA |

| Одноместный истребитель Nakajima Ki-44 Shoki Army Type 2 | Tojo | 1941 г. | 1225 | IJA |

| Nakajima Ki-84 Hayate Army Type 4 Истребитель | откровенный | 1943 г. | 3514 | IJA |

Переломный момент

Такая армия Японии просуществовала до начала Х века. В то время в стране произошла децентрализация власти, и единая армия прекратила свое существование. В разных регионах формировалась своя власть и своя армия. Нередко армии из разных регионов конфликтовали друг с другом.

Вплоть до XVI века армия Японии представляла собой разрозненные властью военные отряды. За это время в армейских кругах воцарилась суровая иерархия. Больше не было отрядов из 5 человек, где командовали самые старшие или опытные воины. Теперь командиры разных подразделений назначались наместниками (сёгунами). Но, несмотря на это, все же сохранился своеобразный индивидуализм. Войскам не обязательно было нападать друг на друга. Чтобы определить победителя, каждая армия выдвигала лучшего самурая. Результат поединка решал исход целого сражения.

Станковый противотанковый гранатомёт калибра 105 мм

Мощное оружие, которое повоевать так и не успело. /Фото: fishki.net

История этого оружия примечательна тем, что создавалось оно в период ведения активных боевых действий, а вот на саму войну уже опоздало. А всё потому, что презентовано оно было аж зимой 1945 года немецким концерном Rheinmetall-Borsig. Речь идёт о новом противотанковом гранатомёте Hammer и кумулятивной гранате к нему. Орудие вышло весьма внушительным — по данным редакции Novate.ru, один его вес превышал отметку в 40 килограмм, а потому использовать его можно только на станке. При этом его боевые характеристики отличались довольно высокими показателями: дальность стрельбы — 500 метров, при этом все 100% снарядов поражали цель размером 1 кв. метр. Но вот в производстве гранатомёт оказался сложным, поэтому окончательно завершена работу над ним была лишь к маю 1945 года, что оказалось слишком поздно, чтобы попасть на войну.

Крах

Тяжелая и героическая борьба Советского Союза против нацистской Германии вызвала бурный рост патриотизма и антияпонских настроений среди русского населения Маньчжурии. Многие офицеры стали сотрудничать с советской разведкой. Как оказалось, агентом НКВД даже был один из руководителей отряда Асано Гурген Наголян.

Когда 9 августа 1945 года Красная Армия вторглась в Маньчжурию, русские воинские отряды отреагировали на это по-разному. Небольшая их часть оказала сопротивление, но была быстро смята вместе с войсками Маньчжоу-Го. Советский майор Петр Мельников вспоминал, что со стороны японцев часто кричали по-русски, чтобы сбить с толку и дезориентировать советских солдат, не дать им сообразить, где враг, а где свои.

Евгений Халдей/Sputnik

Большая же часть русских решила сменить сторону. Они арестовывали своих японских командиров, организовывали партизанские отряды для борьбы с японцами и, взяв под контроль какой-либо населенный пункт, передавали его подошедшим советским войскам. Бывало, что между солдатами Красной Армии и белоэмигрантами даже устанавливались дружеские отношения, и последним разрешали нести караульную службу на некоторых объектах.

Февральская революция — начало Октябрьской?

Баррикады, воздвигнутые революционными войсками на Литейном проспекте. Петроград, 27 февраля 1917 годаГосударственный музей политической истории России

Уже в первые дни после 25 октября две революции считались принципиально разными событиями, причем обеими сторонами участников назревающей Гражданской войны

Большевикам и их союзникам было важно подчеркнуть новый этап революционного процесса. Февраль они считали буржуазной революцией, в результате которой к власти пришли владельцы крупной собственности и богатые предприниматели (буржуазия)

Октябрь же считался социалистической революцией: ее итогом должны были стать мощные социальные изменения во всем мире. Противники новых властей подчеркивали, что Февральская революция создала предпосылки для демократического развития России, а Октябрьский переворот был узурпацией власти и прав народа кучкой радикалов, открывающих путь к однопартийной диктатуре.

Это противопоставление сохранялось в советской и западной историографии вплоть до недавнего времени. И там и там было принято разделять три революции: 1905–1907 годов, Февраль и Октябрь. После распада Советского Союза историки все чаще стали говорить о единой Российской революции 1917 года, состоящей из двух этапов: февральского и октябрьского. Многие вопросы, стоявшие перед властями после свержения монархии, были решены после перехода власти к Советам. В этом смысле Октябрь продолжал тенденции, намеченные в Феврале. С 2015 года, после разработки историко-культурного стандарта , в учебниках по истории России появилось понятие «Великая российская революция»: помимо событий 1917 года, оно включает в себя период Гражданской войны вплоть до создания СССР в 1922 году.

Звания

Генералы и офицеры

| Категории | Император (яп. 天皇) Тэнно | Генералитет (яп. 将官) Сёкан | Старшие офицеры (яп. 佐官) Сакан | Младшие офицеры (яп. 尉官) Икан | |||||

| Петлицы (1938-45 гг.) | |||||||||

| Погоны (1930-38 гг.) | |||||||||

| Генералиссимус 大元帥 | Генерал 大将 Тайсё | Генерал- лейтенант 中将 Тюдзё | Генерал- майор 少将 Сёсё | Полковник 大佐 Тайса | Подполковник 中佐 Тю:са | Майор 少佐 Сё:са | Капитан 大尉 Тайи | Лейтенант 中尉 Тю:и | Мл.лейтенант 少尉 Сё:и |

Старшины и рядовой состав

| Категории | Унтер- офицеры 准士官 Дзюнсикан | Сержанты 下士官 Касикан | Солдаты 兵 Хэй | ||||

| Петлицы (1938-45 гг.) | |||||||

| Погоны (1930-38 гг.) | |||||||

| Фельдфебель 准尉 Дзюнъи | Старшина 曹長 Со:тё: | Сержант 軍曹 Гунсо: | Капрал 伍長 Готё: | Ефрейтор 兵長 хэйтё: | Ст. рядовой 上等兵 Дзё:то:хэй | Рядовой 1-го кл. 一等兵 Итто:хэй | Рядовой 2-го кл. 二等兵 Нито:хэй |

Договор о нейтралитете

Война с Японией в пресловутом 1945 году, казалось бы, не должна была начаться. В апреле 1941 стороны подписали пакт о взаимном нейтралитете. Основанием для заключения договоренности стал конфликт на реке Халхин-гол. Документ закрепили подписями Молотова, Есукэ Мацуоки и Есицугу Татэкавы. В том же апреле пакт ратифицировали. Предполагалось соблюдение договоренности в течение пяти лет с последующим продлением до 1951 года.

До подписания мирового договора Мацуока и Сталин провели дипломатические беседы, приняв взаимовыгодные решения по спорным вопросам о концессиях, Южном Сахалине. Дальневосточный сосед отказался от продажи Северного Сахалина. В пакте, сформированном по итогам переговоров, стороны указали, что в случае участия одной из них в военном конфликте вторая выберет нейтральную позицию. К пакту приложили подписанную теми же политиками декларацию о взаимном уважении к территориям, неприкосновенности Маньчжоу-го, Монгольской народной республики. Второй важный аспект договоренности – торговые, рыболовные соглашения, отказ от концессий и создание комиссии по вопросам конфликтов на границе.

В 1941 казалось, что войны с Японией не будет

Закончив переговоры с министром Японии, Сталин лично проводил его в Берлин с Ярославского вокзала, своим поведением акцентировав внимание на важности достигнутых решений. Для истории зафиксирован последний момент встречи: на прощание политики обнялись, заверив друг друга в том, что именно мирное взаимодействие приведет к решению проблем всего мира. Кроме того, по указанию вышестоящих персон поезд, на котором ехал японец, задержали, дав уезжающему и провожающим больше времени на беседы за горячительными напитками

Кроме того, по указанию вышестоящих персон поезд, на котором ехал японец, задержали, дав уезжающему и провожающим больше времени на беседы за горячительными напитками.

Мировое сообщество негативно восприняло союз держав. Военный договор не устроил как гитлеровскую коалицию, так и ее противников. Америка, Англия встретили новости с озабоченностью, опасаясь, что в таких условиях Япония начнет захват Юго-Восточной Азии. Русско-японское соглашение спровоцировало американские торговые санкции против Советского Союза, а пресса выставила это решение как вредное для политики США. Оно дало свободу действий советским властям, открыло ряд возможностей.

Разрыв договоренностей

В апреле 1945 Молотов на встрече с японским послом объявил о денонсации пакта, аргументировав свою позицию тем, что Япония помогает Германии, атаковавшей СССР, а также конфликтует с США, Великобританией. Посол Японии указал на сроки действия договоренности и выразил надежду на сохранение прежней линии поведения, но не встретил поддержки у советской стороны. Весной 1945 года в газете «Тайм» указали, что пакт действует лишь формально, но советские власти ведут себя так, словно вскоре могут начать войну с восточным соседом. Это и произошло в августе того же года. Фактическое действие договоренности прекращено 9 августа одновременно с нападением советского войска.

Завершение мирного периода инициировано СССР

Создание самообороны

В 1945 году Япония потерпела поражение во Второй мировой войне. Оккупационные войска Соединённых Штатов Америки ликвидировали императорскую армию, а к середине 1947 года были закрыты абсолютно все военные учебные заведения, запрещены занятия традиционными боевыми искусствами. С этого момента государство Япония находится под полным контролем США.

Уже в 1951 году американские власти получают разрешение на размещение своих военных баз на территории Японии. После этого в государстве понемногу начинается развитие собственных вооружённых сил, которые действовали исключительно на основе принципа обороны государства. Таким образом, в Японии появляются силы самообороны. К началу XXI века эти силы превратились в профессиональное военное формирование, заслуживающее статус вооружённых сил. В это же время снимается запрет на использование ВС Японии за территорией государства. На сегодняшний день самооборона Японии – это профессиональная армия, имеющая свою структуру и чёткий перечень задач. Численность армии составляет 247 тысяч человек.

Камикадзе и война, растянувшаяся на десятилетия

Свирепых камикадзе на полях брани встретили сначала китайцы, а потом и русские с американцами во время Второй Мировой войны. Японских солдат, бросающихся под танки с магнитными минами и бьющихся в рукопашную до конца, практически невозможно было взять в плен.

Как пример можно привести взятие острова Сайпан, где солдаты по последнему приказу застрелившихся генералов Сайто, Игета и адмирала Нагумо предприняли банзай-атаку. Более трех тысяч солдат и мирных жителей, вооруженных бамбуковыми пиками, штыками и гранатами, сначала выпили весь имеющийся у них алкоголь, а затем с криками бросились на позиции американцев.

Даже раненые и одноногие скакали на костылях вслед за товарищами. Американцы были в шоке, что их ряды были прорваны, и нападающие добежали до артиллерии, но тут появились более опытные янки и перебили всех смертников. Но самое страшное предстало перед американцами позже — они увидели, как оставшиеся солдаты с женщинами и детьми подрывают себя гранатами или прыгают в море.

Знаменитая повязка камикадзе

Практика самоубийственных атак была весьма распространенной в японской армии того времени. Частично она базировалась на взращенной с младых ногтей готовности умереть за императора, частично — была вынужденной мерой из-за серьезного превосходства противников на море, земле и воздухе. Таких самоубийц называли — камикадзе, что в переводе значило «божественный ветер». Название дали в честь тайфуна, который в древности утопил армаду монголов, плывших завоевывать Японию.

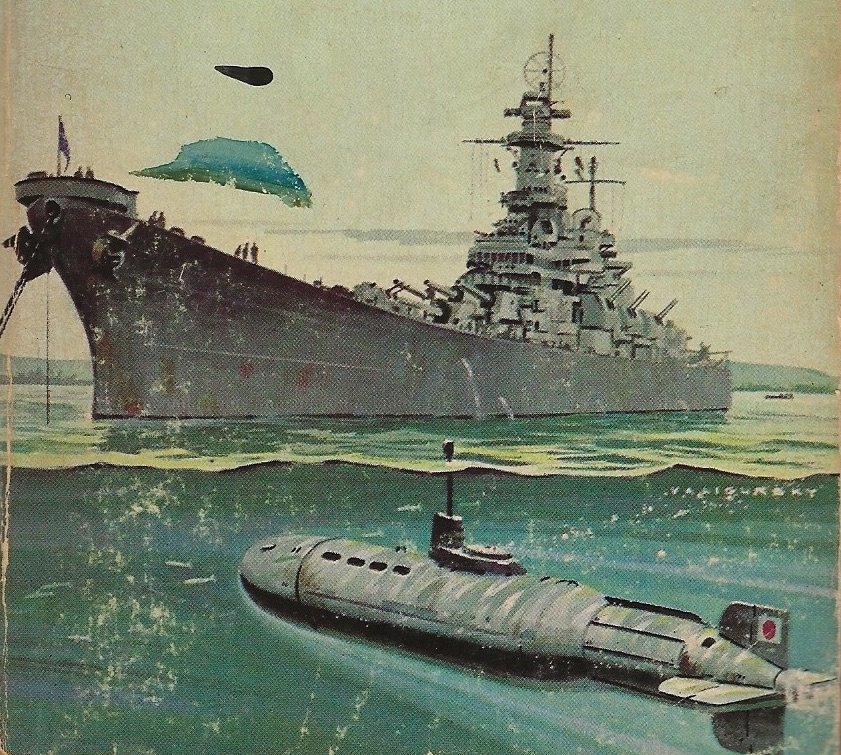

Камикадзе вначале WWII использовали самолеты с огромными бомбами, которые они направляли на американские корабли. Позже они начали применять пилотируемые крылатые снаряды, которые называли Ока (цветок сакуры). «Цветки» со взрывчаткой, вес которой мог доходить до тонны, запускали с бомбардировщиков. На море к ним присоединялись пилотируемые торпеды, называемые — кайтэн (изменяющий судьбу) и катера, нагруженные взрывчатыми веществами.

Кайтэн

В камикадзе набирались исключительно добровольцы, которых было немало, поскольку служить в отрядах смертников было весьма почетным делом. К тому же семье погибшего выплачивалась приличная сумма. Тем не менее, какими бы эффективными и устрашающими не были атаки смертников, им не удалось спасти Японию от разгрома.

Но для некоторых солдат война не закончилась даже после капитуляции Японии. На многочисленных островах в джунглях осталось партизанить несколько десятков японцев, которые устраивали вылазки и убивали солдат противника, полицейских и мирных жителей. Эти солдаты отказались сложить оружие, поскольку не поверили, что их великий император признал поражение.

Например, в январе 1972 года на острове Гуам был обнаружен сержант Сеити Екои, все это время живший в яме около города Талофофо, а в декабре 1974 года на острове Маротай нашли солдата по имени Тэруо Накамура. И даже в 2005 году на острове Минандао были найдены 87-летний лейтенант Иосио Ямакаве и 83-летний ефрейтор Судзуки Накаути, которые прятались там, опасаясь наказания за дезертирство.

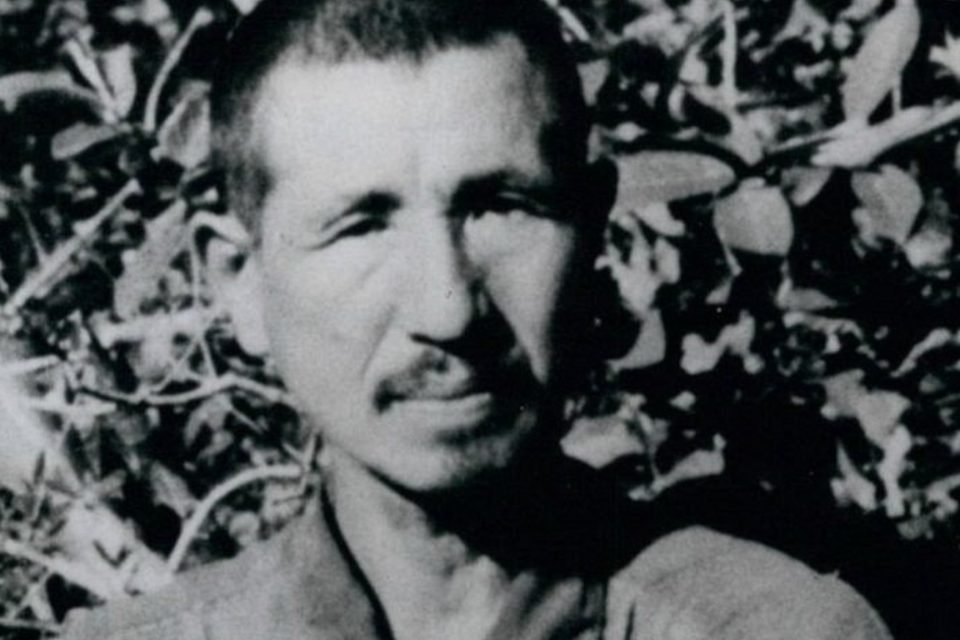

Хироо Онода

Но, конечно, самый нашумевший случай — это история , младшего лейтенанта японской разведки, который сначала с товарищами, а после их смерти и в одиночку, партизанил на острове Лубанг до 1972 года. За это время он и его сотоварищи убили тридцать и тяжело ранили около ста человек.

Даже когда его нашел японский журналист и сообщил, что война давно кончилась, он отказался сдаваться, пока его командир не отменит приказ. Пришлось срочно искать его бывшего начальника, который приказал Оноде сложить оружие. После помилования Хироо прожил долгую жизнь, написал несколько книг и тренировал молодежь навыкам выживания в дикой природе. Умер Онода 16 января 2014 года в Токио, не дожив до 92 лет пару месяцев.

Японская эффективность

Начнём с основ, с уровня отделение-взвод. Главным оружием пехоты всех участников конфликта на начальном этапе войны были старые добрые магазинные винтовки. В том числе и в армии, и в морской пехоте США — принятые на вооружение ещё в 1936 году самозарядки Гаранда появились на Тихом океане лишь в 1943 году.

Главное оружие пехоты воюющих сторон. Голландский «Манлихер» М1895 не показали из жалости

Так что основой огневой мощи отделения у всех служил ручной пулемёт. У наших союзников это были древние модели времён Первой мировой: пулемёты Мадсена, Льюиса и автоматические винтовки Браунинга. Количество современных «брэнов» в британских войсках в Бирме и Малайе составляло по несколько штук на батальон. Японское же отделение строилось вокруг очень удачного ручного пулемёта Намбу обр. 96 или обр. 99 (то есть разработки 1936-го и 1939 годов).

Стрелковое вооружение морской пехоты и армии США (включая филиппинские части) начального периода Тихоокеанской войны. «Гаранды» и самозарядные карабины М1 пока не подвезли

Ещё одним важным оружием ближнего боя была «малая артиллерия». Если в сухопутных силах США, Великобритании и Нидерландов она сводилась к одному винтовочному гранатомёту на отделение, то в японской армии в каждом отделении имелся ещё и лёгкий 50-мм миномёт-гранатомёт обр. 89. О такой насыщенности этим эффективным оружием наши союзники, имевшие в лучшем случае пару лёгких миномётов на роту, могли только мечтать.

Расчёт 50-мм миномёта-гранатомёта обр. 89 на позиции. Кроме специальных мин это оружие могло стрелять и обычными ручными гранатами, которые можно было позаимствовать у других бойцов

Та же самая картина наблюдается и на каждом следующем уровне армейской организации. Вооружение и оснащение японской армии практически по всем пунктам не уступало, а зачастую и превосходило имевшееся на тот момент у их противников. А теперь помножим всё это на отличную выучку, боевой опыт и ставшую легендарной дисциплинированность японского солдата — и нам станет понятно, почему японский блицкриг закончился именно тем, чем он закончился.

Общая площадь захваченных в ходе кампании территорий составила 2,99 миллионов кв. км. Для сравнения, площадь оккупированных территорий СССР на момент максимального продвижения вермахта составляла около 1,9 миллионов кв. км

Почему большевики решили действовать именно 25 октября?

У ворот Смольного. Фотография Якова Штейнберга. Октябрь 1917 годаМАММ / МДФ

На самом деле они начали активные действия 24 октября 1917 года (по старому стилю), но до последнего момента не могли принять окончательное решение. И хотя еще в июле целью большевиков было вооруженное восстание против Временного правительства, правившего страной с марта, никаких конкретных шагов сделано не было. Осенью, после Корниловского выступления, недовольство Временным правительством резко возросло.

В частности, многие считали, что его министр-председатель Александр Керенский был пособником Корнилова. В сентябре на выборах в Советы побеждают большевики и другие сторонники кардинальных социальных реформ, а меньшевики и эсеры, выступавшие за сотрудничество с правительством, проигрывают. Новым председателем столичного Петроградского совета становится большевик Лев Троцкий.

С этого момента Ленин, скрывавшийся от властей в Финляндии, начал настаивать на вооруженном восстании против правительства. Другие же члены Центрального комитета большевиков считали, что власть сама идет в руки партии. 25 октября (по старому стилю) в Петрограде должен был открыться II Всероссийский съезд Советов, на который ехали делегаты со всей страны.

Руководство партии рассчитывало на то, что с их помощью будет принято решение об отстранении Временного правительства. Однако Троцкий и другие большевики — члены Петроградского совета не думали, что правительство мирно уступит власть. На случай сопротивления с его стороны 16 октября был создан Военно-революционный комитет, в который вошли члены президиума Совета, солдатской секции, представители Балтийского флота, железнодорожников, столичных предприятий, профсоюзов и других организаций. Комиссары ВРК были отправлены контролировать ситуацию на стратегических объектах — оружейных складах, вокзалах, электростанции и в воинских частях.

24 октября опасавшиеся переворота министры отдали распоряжения о стягивании лояльных властям войск к Зимнему дворцу. Также было решено развести мосты через Неву, закрыть оппозиционные газеты и арестовать членов ВРК. В ответ большевики и их союзники перешли к активным действиям.

Геноцид айнов — исконных жителей Хоккайдо и северных островов

«Народ айну- кроткий, скромный, добродушный, доверчивый, вежливый,

общительный, уважающий собственность, на охоте- смелый.

Вера в дружбу и щедрость, бескорыстие, откровенность – их обычные качества.

Они правдивы и не терпят обмана»

Антон Павлович Чехов.

«Я айну почитаю лучшим из всех народов, которые мне известны»

Русский мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн

Хокайдо и все Северные острова принадлежат айнам, так писал в 1646 году мореплаватель Колобов, первым из русских, побывавший там.

Коренным населением Японии были Айны, которые появились на островах около 13 тыс. лет назад.

В IV-I веках до н.э. на земли айнов стали вторгаться мигранты – племена, хлынувшие в это время с Корейского полуострова на восток, которым позднее суждено было стать основой японской нации.

Многие века айны ожесточённо сопротивлялись натиску и, порой, весьма успешно. Приблизительно в VII в. н.э. на несколько столетий установился рубеж между двумя народами. На этой пограничной черте были не только военные битвы. Шла торговля, вёлся интенсивный культурный обмен. Случалось, родовитые айны влияли на политику японских феодалов…

Нечеловеческие эксперименты над беременными женщинами

Доктор Йозеф Менгеле был известным нацистским учёным, ставившим опыты на евреях, близнецах, карликах и других узниках концлагерей, за которые разыскивался международным сообществом после войны для суда за многочисленные военные преступления

Обратите внимание на статью 10 самых злобных фашистов, о которых вы никогда не слышали. Но у японцев были свои научные учреждения, где ставились не менее ужасные опыты над людьми

Так называемый отряд 731 проводил эксперименты на китайских женщинах, которые были изнасилованы и оплодотворены. Они были целенаправленно заражены сифилисом, чтобы можно было узнать, передастся ли болезнь по наследству. Часто состояние плода изучалось прямо в чреве матери без использования анестезии, так как эти женщины считались не более чем животными для изучения.

Смерть от прилива

Так как Япония и окружающие её острова окружены водами океана, этот вид пытки был распространён среди жителей. Утонуть – ужасный вид смерти. Ещё хуже было ожидание неминуемой гибели от прилива в течение нескольких часов. Пленных часто пытали несколько дней для того, чтобы узнать военные тайны. Некоторые не выдерживали пыток, но были и те, которые называли только имя, звание и серийный номер.

Для таких упрямцев готовили особый вид смерти. Солдата оставляли на берегу, где ему приходилось несколько часов наблюдать, как вода прибывает всё ближе и ближе. Затем, вода покрывала узника с головой и в течение нескольких минут откашливания, наполняла лёгкие, после чего наступала смерть.